第五章 斯巴达的城邦教育

一种新的文化范式:城邦及其类型

[77]希腊文化首先在城邦(或城市国家)中呈现出其古典形式。 [1] 古老的贵族社会和乡野农夫的生活并未被这种新的社会范式完全取代:土地和封建秩序的许多残存形式仍然出现在早期城邦之中,有人甚至认为,这些古老的社会形式一直存在于城邦后来的各个发展阶段。不过,现在,城邦文化已经取代了希腊的精神主导权。即使在城邦部分地或者全部建立在古代贵族社会和农耕系统之上时,它也是一种新的社会理想,一种更牢固、更完全的共同体类型,比人类其他类型的共同体都更充分地体现了希腊的理想。近代每一种欧洲语言都有“政治 (politics)”和“政策 (policy)”这两个词,它们均来源于“城邦 (polis)”一词。这些足以提醒我们,希腊的城邦是国家的首要范例——因此,我们必须根据这个词的内在含义,用“国家(state)”或“城市(city)”,或者用折中的“城市-国家”来翻译这个词。从封建时代末期到亚历山大创立马其顿帝国为止,城邦实际上一直与国家相终始。即使在古典时代,也有许多疆域辽阔的国家类型,但它们或多或少都是城市-国家的相似物。城邦是古典时代希腊历史的聚焦点,是国家发展的最重要阶段,因而也是历史兴趣的核心。 [2] 如果我们接受对人类社会各领域的传统划分,并试图离开政治,到法律领域的律师和历史领域的史家中去研究希腊人的智识和精神生活的话,我们就会发现,想要理解希腊的历史是不可能的。毫无疑问,在某个历史时期的许多年内,我们可以在不关注政治的情况下,写出一部德国文化史:德国人的政治生活直到最近才对其文化发生一种基础性影响。[78]这就是长久以来,德国学者主要从美学角度来研究希腊及其文明的原因。不过,这是研究重点的严重偏离。希腊生活的重心在城邦,是城邦囊括和规定了希腊社会生活和智识生活的方方面面。在希腊历史的早期,希腊智识生活的每一根枝条,都是直接从共同体生活这同一个树根中生长出来的。或者,也许我们可以换一个比喻,希腊人的一切智识活动就像无数条大河细流,百川归海,都流向城邦生活这个海洋核心,而这个海洋核心又通过许多看不见的地下通道回灌各个源头。因此,描述希腊城邦,就是描述整个希腊生活。这是一个事实上无法做到的理想目标——至少,按照历史年代次序叙述具体历史事实这种通常方法是无法做到的。但是,每一个研究分支都将从对希腊生活的本质统一性的认识中获益。城邦,是整个希腊文化史的社会框架;从这个框架出发,我们可以着手安排希腊各类“文献(literature)”的成就,直到伟大的雅典时代结束。 [3]

当然,我们没有办法探究希腊城邦生活的各种形式,也无法考察十九世纪的政治史家们收集并研究的各种城邦形式。我们的观察受到证据的性质的限制,这些证据包含具体城邦体制建构的许多重要细节,但关于城邦的社会生活,却极少提供生动画面。 [4] 更无可奈何的是这一事实:希腊城邦的精神,首先是在诗歌,其次才是在散文文献中得到最终的和决定性的表达,并且因此将其理想烙印在希腊人的精神生活中。因此,文学和历史两方面的证据都引导我们将注意力集中在主要的、具有代表性的希腊城市-国家类型之上。在《法义》中,柏拉图也将其研究建基于诗歌之上,试图发现和记录早期希腊政治思想的主要观念。柏拉图发现,诗歌中存在着两种基本的国家类型,在此两种类型之间包含着一切希腊政治文化。这两种类型就是宪政国家(它最早起源于伊奥尼亚)和斯巴达军事国家。因此,我们必须集中精力考察这两种国家类型。 [5]

这两种国家类型代表两种正相反对的精神理想。在希腊政治史中,这种对立是一个显而易见的基本事实。[79]更有甚者,即便在希腊精神史上,这也是一个基本事实。如果不能充分认识希腊政治理想的分裂和不一致,我们就不能全面把握希腊文化的本质及其剧烈的内部冲突——这种冲突最后在一种更成功的一致中得到了和解。在研究伊奥尼亚的贵族和波奥提亚的农夫(如荷马和赫西俄德所描述的那样)时,我们没有必要讨论他们的种族特征;因为,我们没有将这两种社会与同时代其他部落进行比较的方法。史诗的语言由多种方言混合构成,这一事实表明,荷马的诗歌是众多不同种族的艺术成就,众多不同种族共同完善了诗歌的语言、格律和传奇素材。但是,与那些一直想从史诗中分析出完全是爱奥利亚语诗歌的学者们相比,我们从《伊利亚特》和《奥德赛》出发去发现那些塑造不同种族的精神差异,并不具有更大的成功可能性。不过,无论如何,多利安类型和伊奥尼亚类型之间的政治和精神差异,在城邦中有非常明显的标记。这两种类型最终在公元前五和前四世纪的雅典得到了统一。因为在那一时期,雅典人的政治生活是在伊奥尼亚类型的基础上得以塑造的,而斯巴达的理想又在智识生活领域得到了重生,经由阿提卡哲学贵族气质的影响,最终在柏拉图的文化理想中,在一种更高的统一中,与伊奥尼亚和阿提卡法治国家的基本学说相结合。 [6]

斯巴达的历史传统和哲学的理想化

在哲学史和艺术史上,斯巴达均处于从属地位。例如,伊奥尼亚各族引领了哲学真理和道德真理的追求,但在希腊道德家和哲学家的长篇画卷中,没有一个斯巴达的名字。 [7] 然而,在教育史上,斯巴达却拥有无法撼动的地位。斯巴达最独特的成就是她的国家,斯巴达是第一个在最广泛意义上可以被称为一种教育力量的国家。

不幸的是,我们关于斯巴达这一闻名的教育机制的相关了解,其得以确立的证据大部分已经湮没无闻了。[80]不过,幸运的是,具体体现在斯巴达教育细节上的核心理想,在提尔泰奥斯 [8] 的诗歌中得到了清晰的揭示。斯巴达教育的此种理想,如果没有提尔泰奥斯如此强劲有力的表达,也许就永远无法摆脱其自身起源的时空限制,从而如此深刻而持久地影响子孙后代。不过,提尔泰奥斯的哀歌仅仅是一种理想的宣告。除了了解那种激励他们的理想的性质之外,我们不能从他那里知道别的什么了,在这一点上,提尔泰奥斯的诗与荷马和赫西俄德的诗是不同的。我们不可能用他的诗来重建此种理想的历史背景;因此,我们必须求助于后来的证据。 [9]

主要的资料来源是色诺芬 (Xenophon)的《斯巴达政制》(State of the Lacedaemonians )——公元前四世纪时的一部政治和哲学的浪漫主义作品,此书认为斯巴达政制来自上天的启示。 [10] 亚里士多德的《斯巴达政制》(Constitution of the Lacedaemonians )现在遗失了,只能根据后来大量利用了该书丰富资料的辞典编纂家们的记录,来部分恢复该书的内容。毫无疑问,该书的目的与亚里士多德《政治学》第二卷对斯巴达的批评是相同的: [11] 对斯巴达作出一种清醒的判断,以平衡当时哲学家们给予它的过分赞美。色诺芬至少对斯巴达相当了解,并生活在那里,而同样浪漫的普鲁塔克 (Plutarch),也即吕库古 (Lycurgus)的传记作者,只是一个图书馆式的历史家,他使用了大量可信度不同的资料。在估量色诺芬和普鲁塔克的价值时,我们必须牢记,他们都有意无意地受到反对公元前四世纪新文化思潮的激发。他们钦羡斯巴达这一“美丽的野蛮民族(belle sauvage)”的古代政制,他们(常常年代错乱地)相信,斯巴达克服了其时代的各种邪恶,也相信斯巴达解决了实际上从未出现在“圣贤吕库古”面前的诸多难题。在色诺芬和阿格西劳斯 (Agesilaus)时代,要想确定斯巴达体制有多古老,是根本不可能的。

斯巴达伟大且古老的唯一保证是其严格的保守主义的巨大声誉——保守主义的信条使斯巴达成为贵族阶级的理想,以及一切民主派深恶痛绝的对象。然而,即使保守如斯巴达,有时也是在变化的;尤其是在斯巴达的相对晚期,我们在其教育系统中发现了许多革新。

认为斯巴达教育无非是一种精心打造的军事训练学校的看法,来源于亚里士多德的《政治学》(Politics )和柏拉图的《法义》,[81]柏拉图在《法义》中描述了吕库古政制的精神。 [12] 我们必须根据其赖以产生的新时代的环境来评估这种看法。在伯罗奔尼撒战争胜利后,斯巴达无可争议地成了全希腊的领袖;但是,在三个十年之后,斯巴达的霸权在留克特拉(Leuctra)战役的灾难中被摧毁了。数个世纪以来,希腊人一直钦羡斯巴达的良好秩序(eunomia),不过,现在,他们的钦羡开始剧烈地摇晃。由于斯巴达被自己对权力的贪欲所压倒,丧失了赋予其古老纪律以活力的理想,他们开始不约而同地厌恶斯巴达的压迫。钱财,这个曾经几乎不为斯巴达所知的东西,如今在这个城邦中泛滥成灾:而一个警告斯巴达的古老神谕,现在突然被“发现”了,这个神谕说,贪婪,只有贪婪,才能毁灭斯巴达。 [13] 按照莱桑德 (Lysander)精明的扩张政策,当一个暴虐的斯巴达军事统治者占领了几乎每个希腊城市的卫城时,当几乎所有自治城邦的政治民主派都被摧残殆尽时,古老的斯巴达纪律似乎只是马基雅维利式的征服者的力量的推动力而已。

我们对早期斯巴达知之甚少,以至于很难理解其国家精神。现代学者试图证明,斯巴达古代政制,即吕库古的世界,是由一个相对较晚的时期创造的,但这只不过是一个假设。杰出的穆勒(Karl Otfried Muller),是首位希腊种族和城邦的历史学家,他对多利安人的高贵道德的热爱,促使他在人们对雅典的传统钦羡面前为斯巴达的伟大而抗争;他认为——也许他是对的——斯巴达的尚武精神,是多利安历史中极其古老世代的一种遗存。 [14] 他相信,起源于某种特定情境的斯巴达政制,是在民族大迁徙和对拉科尼亚(Laconia)的早期占领时期建立起来的,之后数个世纪保持不变。希腊人从未丧失多利安大迁徙时期的传统。这次大迁徙是那些从巴尔干半岛向南的人口移动中的最后一次,起源于中欧的许多种族借此进入希腊,并与另一个早已建立的地中海族群融合,产生了历史上的希腊人。在侵入者的各个种族中,斯巴达保持得最为纯粹。多利安种族向品达提供了一种血统高贵的金发武士的理想形象,品达不仅用这一理想来描述荷马史诗中的墨涅拉奥斯,而且还用它来描绘最伟大的希腊英雄阿喀琉斯,[82]实际上,是用它来描述所有英雄时代的“金发的多利安人”。 [15]

关于斯巴达的第一个事实是,斯巴达人自己只不过是一小群比大多数人起源更晚的统治阶层。在斯巴达人之下的是自由民,即皮里阿西人(perioikoi),以及被征服和奴役的希洛人(helots),希洛人是没有实际法定权利的农奴,关于斯巴达的早期记载将斯巴达人描述为居住在一个永久性的武装军营中的人。不过,这种生活方式更多地是由于共同体特殊构成方式的需要,而不是出于任何征服的欲望。自称为大力神赫拉克勒斯(Heraclid)后裔的斯巴达二王,实际上在平时没有什么政治权力,他们只在特定的军事行动中履行职责,恢复其原初重要性。斯巴达的双王制是多利安民族大迁徙时期古老的军事酋长制的遗留,也许起源于两个入侵的不同游牧部落之间的力量平衡。斯巴达人的公民大会也无非是古老的军队召集, [16] 并不参与讨论,只是对长老会议摆放在其面前的提案喊“是”或“不”。后来,公民大会扩大了权利,可以对摆放在其面前的提案进行补充和修正。长老会议有权解散公民大会,或者撤回自己的提案,如果这些提案没有获得人民裁决的同意的话。 [17] 整个国家最有权力的是斯巴达每年民选的五监察官(ephorate),他们在和平时期拥有国王的政治特权。他们通过给予民众和领导者双方最低限度的权威,并保留传统政制的权力特征来解决难题。值得注意的是,五监察官作为斯巴达政制体系的组成部分,并非毫无异议地被归因于吕库古立法。 [18]

希腊人称之为吕库古立法的,是他们通常意义上的立法的反面。它不是由几个独立的民法和宪法构成的法典编撰,而是一种nomos,即该词本意上的“习俗、惯例”——它使用的是当时的口述传统。只有其中少数基本的法律获得了庄严的通过,并以成文法的形式固定下来——这就是公约或大法(rhetrai),其中有普鲁塔克记载下来的描述公民大会特征的法律。 [19] 这一事实与公元前四世纪时困扰民主国家的难以抑制的立法冲动形成鲜明的对比,对当时的观察者来说,这似乎不是斯巴达原初生活的一种残存,而是吕库古深谋远虑的智慧的一个典范;[83]吕库古与柏拉图和亚里士多德一样,相信教育的力量,相信社会意义的创造远比任何成文法生动有力。这在某种意义上是正确的,因为口述传统和教育的影响随着要求逐步高涨的正规立法(通过机械强制来规范生活的各个细节)的吁求而衰减。不过,吕库古作为斯巴达的导师(school master)的观念,基于后来哲学家对斯巴达生活的一种理想化,他们用当时的文化理论来阐释吕库古立法。 [20]

他们将斯巴达政制与后来阿提卡民主政治令人悲伤的堕落相比较,以至于相信斯巴达体制是某个立法天才的精心创造,他们误入歧途了。远古时期的斯巴达男人过着这样的集体生活:他们生活在兵营里,在公共的食堂饭桌上吃饭,公共生活具有对私人生活的绝对优先性,男女青年接受集体共同教育,勤劳的土地贱民(canaille)与自由的斯巴达统治阶级——他们不事劳作,只从事狩猎和战争,参与公共事务——尖锐对立,整个斯巴达体制看起来好像是哲学家们深思熟虑的教育理想的完美实现,比如柏拉图在《王制》中所描述的理想。实际上,柏拉图的理想,尽管其精神是新的,但与其他教育理论一样,大部分都是根据斯巴达模式而来的。 [21] 后来希腊所有教育者的重大社会难题,就是要确定个人主义可以得到怎样的压制,以及每一个公民的个性在一个共同生活模式中可以得到怎样的发展。斯巴达城邦,因其严格的权威主义,看起来是对这个问题在实际生活中的很好解决,因而终其一生占据着柏拉图的思想。普鲁塔克是柏拉图教育理想的坚定追随者,他也不断地重提这一信念。在《吕库古传》中,普鲁塔克写道:

教育应该延伸到成年男女。没有人可以如他所希望的那样自由生活,而应像在军营中那样,每个人都有自己的生活方式和自己固定的公共义务,他甚至认为,他不属于他自己而属于他的国家。 [22]

在另一个段落中,他说:

一般而言,吕库古让公民习惯于既不拥有过私人生活的意志,也不具有过私人生活的能力;而是像蜜蜂一样,总是成为其共同体的有机组成部分,紧紧围绕在领袖周围,[84]身处于一种迷狂的热情和无私的雄心中,全部奉献给他们的国家。 [23]

对一个伯利克里时代之后的、持有彻底的个人主义信念的雅典公民来说,要理解斯巴达实在是太难了。我们可以忽略阿提卡的哲学家们对斯巴达作出的哲学解释,但我们必须接受他们所记录的事实。柏拉图和色诺芬相信,斯巴达政制是某个杰出的教育天才的作品,这个教育天才既有独裁者的权威,又有哲学家的远见卓识。实际上,斯巴达体制只是更早更质朴的社会生活阶段的一种遗存,这个更早的历史阶段的特征是坚定的种族团结和公民团结,而极少个体主动性。斯巴达体制是数个世纪创造的产物。我们只能零星地断定某个特定个体在其形成中扮演什么角色。例如,斯巴达王波吕多洛斯和泰奥彭普斯的名字与某种体制变革相联系。 [24] 毫无疑问,吕库古本人确实存在过,但是我们不能确定,他是否原来就被认为是类似的革新者,或者是在后来才被认为是整个体制的创建者。我们所能说的只是“吕库古政制”的传统并没有早期的权威证据。 [25]

吕库古的传统是由这样一个时代创造的,这个时代认为,斯巴达体制是被精心打造出来服务于一个教育目的的,它同时也由因及果地(a priori)相信,国家的最高目的和意义就在于教化——也即一种进程,通过这种进程,每一个公民的生活都被塑造得与某种绝对的规范相一致。我们一次又一次地听到,德尔菲的神谕赞同“吕库古政制”——从而提供一种绝对的世界观和人生观来抵消民主国家的相对观念,以及民主国家每个人都是他自己的立法者的信念。这是斯巴达的研究者们思想倾向的另一种例子,即将斯巴达政制描述为理想的教育体系。公元前四世纪时的希腊人深信,教育问题归根结底就是为人的行为寻找一个绝对规范的问题。不过,在斯巴达,后面的这个问题已经得到了解决。斯巴达政制建立于宗教真理之上,因为它得到了德尔菲神自己的准许和赞扬。因此,很显然,整个吕库古政制的传统都是建立在与一种后来的政治和教育理论的和谐之上的,因而是非历史的。[85]如果我们想要对它作出正确的理解,就必须牢记,它是在希腊人对教化的本质和原则的思考登峰造极时成长起来的,是在教育理论家们对斯巴达事务激情燃烧的岁月中成长起来的,斯巴达政制传统的遗存(以及提尔泰奥斯诗歌的保存),归因于斯巴达理想在希腊教化后来发展中的极端重要性。 [26]

在剥落其哲学思辨的色彩之后,斯巴达会留给我们一个什么样的真实样貌呢?

色诺芬对其理想国家的描述,尽管掺杂了他自己的理论和阐释,但仍然包含着许多来自斯巴达的真实经历,在剔除他自己的历史评论和教育评论之后,我们仍然可以重建一幅斯巴达当年的生动画面,包括斯巴达独特的军事教育体系。不过,如果我们摒弃了这样一种信念,即斯巴达的军事教育体系是由全副武装的首领吕库古所创立的,那么我们就不能确定它到底是在何时建立起来的。现代学者曾经怀疑吕库古的存在。不过,即使历史上确有吕库古其人,他确实就是公元前七世纪时提尔泰奥斯所知的斯巴达大法(rhétra)的创立者,我们对于色诺芬描述的斯巴达教育体系仍然缺乏了解。全体斯巴达公民都从属于斯巴达军事训练体系,因而是某种类型的贵族。斯巴达体系中还有其他一些因素提醒我们注意早期希腊贵族及其教育训练。不过,尽管我们理所当然地认为斯巴达起先是由贵族阶层统治的,但其教育体系延伸到贵族阶层以外的一些人,这一事实表明,贵族阶层的地位遭受了某种程度的改变。其他希腊城邦处于一种和平的贵族政制统治之下,但这对斯巴达是不够的。斯巴达征服了美塞尼亚,数个世纪以来,斯巴达不得不用武力来控制他们,而只有把全体斯巴达公民从谋生的迫切性中解放出来,并将其发展成为全副武装和训练有素的优秀阶层,才能做到这一点。这一发展无疑是在公元前七世纪时的美塞尼亚战争期间开始的,同时也可能受到了城邦平民为要求政治权利而进行的反抗斗争的激励(提尔泰奥斯提到了这一点)。一个斯巴达人凭借其战士身份拥有其公民资格和公民权利。提尔泰奥斯是第一位描写这种公民战士理想的作者,[86]这一理想后来在整个斯巴达教育体系中得到了实现。然而,即便如此,提尔泰奥斯似乎也觉得,这种理想只有在战时才是必要且可行的。他的诗歌清楚地表明,在他那个时代,斯巴达体制正在形成,但尚未得到充分发展。 [27]

再者,只有提尔泰奥斯提供了关于美塞尼亚战争的可靠证据,因为现代批评家们已经把希腊化时期的史家们提供的证据全部或主要地作为历史想象抛弃了。提尔泰奥斯的诗歌创作冲动受到美塞尼亚大叛乱的激发,在提尔泰奥斯时代两代人之前,美塞尼亚人的首次反抗已经被斯巴达人征服了。 [28] 他说:“十九年来,他们连续不断地、不屈不挠地与矛兵们——他们是我们父辈的父辈——的坚定意志战斗。然后,在第二十年,敌人离开他们肥沃的田野,从伊托梅(Ithome)的高山间逃离。”他还提到了民族英雄泰奥彭普斯:“众神之所钟爱,我们的国王,因为他,我们夺取了广袤的美塞尼亚”;这些诗句为后来的史家所引用。 [29] 另一则残篇则为被征服种族的受奴役状况提供了一幅生动的画面。美塞尼亚人的土地——提尔泰奥斯曾经将其描述为肥沃富饶的土地——被分给了斯巴达人;以前的主人成为农奴,在土地上劳动,“像重轭下的牛马那样劳作,怀着苦涩的怨恨被迫将全部收成的一半奉献给主人——每当他们的主人中有人去世时,他们和他们的妻子就必须到葬礼上为其披麻戴孝”。 [30]

提尔泰奥斯对美塞尼亚叛乱之前的情况的描述,旨在通过唤醒他们以前的胜利来激励斯巴达军队,通过对他们一旦失败就会遭受何种悲惨命运的描述,来警醒斯巴达战士。他的诗篇只有少数被完整地保存下来, [31] 其中一首是这样开篇的:

你们都是不可战胜的赫拉克勒斯的子孙——要勇敢!宙斯还没有愤怒地掉头不顾!不要害怕蜂拥而来的敌人,不要望风而逃!……视自己生命如可恶的敌人,视黑暗死亡如可爱的阳光。不幸战神造成的毁灭你们如道,残酷战争的滋味你们都尝过:你们都曾溃逃和追击……

这是对一支士气不振的溃败军队的勇气的召唤。确实,提尔泰奥斯一般被描述为德尔菲的阿波罗派往斯巴达人中间的一位领导者,是他将斯巴达人从危险中拯救出来。 [32] 后来的史家说他其实是一名将军,现代学者一直相信这一点,直到新发现的莎草纸纠正了这一错误,莎草纸上有大段此前不为人知的提尔泰奥斯诗歌的残篇。[87]在这首诗中,提尔泰奥斯以第一人称复数形式说话,他号召斯巴达人服从他们的领袖。 [33] 这完全是一幅未来景象,是以荷马的方式,对一场即将面临的关键战役的描述。其中提到了古老的斯巴达部落——希莱人(Hylleis)、潘菲利人(Pamphyloi)和迪曼人(Dymanes)——这些部落在当时显然都是一些武装团体,尽管后来都被一种新的组织形式所取代了。这一诗篇讲述了一场城墙与壕沟间的战斗,似乎敌人已经兵临城下,一场围攻迫在眉睫。除此之外,提尔泰奥斯没有为我们提供其他历史资料,即使古人也没有在其诗歌中发现比我们更多的具体事实。 [34]

提尔泰奥斯对德性的呼唤

使斯巴达成为一个伟大民族的精神意志,至今仍存活在提尔泰奥斯的哀歌中。这种精神意志具有创造一种伟大理想的力量——这种力量比历史上的斯巴达城邦存在得更为长久,而且至今仍未枯竭;提尔泰奥斯的诗歌是此种力量最强烈的表露。为后世所知的斯巴达共同体,从许多方面来说,是一种权宜之计,一种稀奇古怪的存在;但是,激励斯巴达公民的理想,以及为了这个理想,每一个斯巴达人以始终如一的坚韧所做出的每一种努力,都是不朽的,因为它是对一种根深蒂固的人类本能的表达。尽管包含此种理想的社会对我们来说是不完全的、受其历史情境限制的,但其理想本身仍然是真实而有价值的。柏拉图认为斯巴达关于公民职能及其教育的观念是狭隘的,但他也看到了,在提尔泰奥斯的诗歌中得到不朽体现的斯巴达理想却是政治生活无可改变的基础之一。 [35] 在这方面,柏拉图并非孤例,他只不过是表达出了希腊人对斯巴达的普遍看法。柏拉图时代的希腊人并非毫无保留地认同斯巴达及其政策,但他们都认识到了斯巴达理想的价值。 [36] 希腊的每一个城市都有一个将吕库古政制理想化的亲斯巴达派,但大多数群众无缘于对斯巴达的此种无条件钦羡。尽管如此,柏拉图给予提尔泰奥斯在其文化系统中的地位,对后世的希腊人来说,都是有效的,而且是他们文化中一个难以磨灭的要素。正是柏拉图安置并系统化了提尔泰奥斯的国家精神遗产:在柏拉图的这种综合中,[88]各种激励希腊人的理想都得到了客观表达且各得其所。从那之后,柏拉图本人的思想体系没有发生大的改变;而斯巴达理想,两千多年来,仍然保持着它在人类文明史中的地位。 [37]

提尔泰奥斯的哀歌受到一种伟大的教育理想的启发。毫无疑问,提尔泰奥斯诗歌的写作处境为他对斯巴达公民的自我牺牲和爱国主义精神的要求提供了充分的理由——当时的斯巴达几乎因美塞尼亚战争的重负而万劫不复。但是,如果这些诗歌不是此种理想的永恒表达,那么它们也不会作为那种舍身为国的斯巴达意志的最高表达而被后世仰慕至今。这些诗歌对每个公民的思想和行为所要求的规范,不是源于尚武好战的爱国热情的瞬间爆发,而是整个斯巴达世界的生存根基。在希腊诗歌中,没有其他任何东西比它们更清楚地表明了,诗人的创作是如何从其所隶属的社会生活开始的。提尔泰奥斯绝非现代意义上的诗界天才。他是人民的心声。他表达的是每一个思维正常的斯巴达公民的信念。正因为如此,他才常常以第一人称复数的形式说话:“让我们战斗!”他喊道,“让我们战死疆场!”即使在他说第一人称的“我”时,他既不是以自己的人格进行自由抒发,也不是以一个上级权威的身份说话(如一些古人所云,他们甚至称他为将军 [38] ),他是那个普遍的“我”,他就是德摩斯梯尼(Demosthenes)所谓的“国家的普遍心声”。 [39]

提尔泰奥斯发出的是斯巴达城邦的声音,因此,对于什么是“光荣”和什么是“可耻”的判断,与纯属一个普通演说者的个人意见相比,具有一个远为重大的衡量标准。即使在斯巴达,国家与个人的紧密联系在和平时期也不完全为普通公民所知,但在战事危急之时,这种理性就会以压倒一切的力量突然显现出来。正在发生的战争带来的危机,是长期的、难以预料的、令人恐惧的,正是这种危机锻造了斯巴达城市-国家的钢筋铁骨。因为在那个黑暗时刻,它不仅需要政治和军事两方面的坚定领导,而且还需要一种对在白热化的战斗中被熊熊点燃的新德性的普遍有效的表达。数个世纪以来,希腊的诗人一直都是德性的使者,现在,这样一个使者附身于提尔泰奥斯。正如我们所说过的那样,[89]一般认为他是太阳神阿波罗派来的 [40] ——这是对奇特真理的一个生动表达:当人们需要一个精神领袖时,他总会如期而至。提尔泰奥斯来了,在其永恒的诗歌中,他表达了一个处于危机中的民族所需要的新德性。

在诗歌风格方面,提尔泰奥斯并不是一个创新者。他或多或少以传统的方式写作。毫无疑问,哀歌格(elegiac couplet)这种诗歌形式,尽管其起源晦暗不明,但肯定在提尔泰奥斯时代之前就已经有了;这一点,即使对古代的文学批评家们而言也一样。 [41] 哀歌格与史诗中的英雄格(heroic metre)有关联,与英雄格一样,在那时可以用作描写任何题材的工具。因此,在所有哀歌体诗歌中,并不存在一种固定不变的结构。(古代的文法学家们, [42] 被错误的语源学和后来发展出来的艺术体裁所误导,试图从哀悼歌曲中演绎出挽歌,但这是错误的。)除了哀歌格本身——在最早的时代,并没有特定的名称将其从英雄格中区分出来——在哀歌体诗歌中,只有一个持久不变的要素,这就是,它总是对某人说话 :要么是对着一个人说,要么是对着一群人说。哀歌表达说话者与倾听者之间的一种潜在关联,而这种关联则是一切哀歌体诗歌的显著特征。比如,提尔泰奥斯的诗歌要么是对斯巴达公民说,要么是对斯巴达青年说。即使是那些以极富沉思默想的风格开篇的诗歌(残篇9),也在其结尾处收束为一种劝告:它是在对某个团体的成员说话,只不过通常来说,这个团体是虚拟的,而不是写明的。 [43] 这种劝告性的话语是哀歌教育特征的一个明确标志,与英雄史诗一样具有此种教育特征,不过(与赫西俄德的教谕诗一样)其话语比史诗更直接、更精雕细琢,并且其对象更加确定。史诗及其神话故事被安排在一个想象的世界中,而哀歌及其对真实且具体的对象的讲话则将我们带进某种激发诗人灵感的实际情境中。

不过,尽管提尔泰奥斯的哀歌处理的是其听众的实际生活,诗歌的形式却由荷马史诗的风格所决定。诗人实际上是旧瓶装新酒,用荷马的古语包装当代主题。不过,与赫西俄德相比,荷马的风格更适合提尔泰奥斯,尽管赫西俄德也不得不使用荷马的风格:[90]因为还有什么比野蛮的战斗和英雄的勇力更适合于史诗的风格呢?因此,提尔泰奥斯不仅借用了荷马的许多语言、词汇、短语和诗行,而且还发现,他可以根据《伊利亚特》中的战斗场景仿制自己的一些诗篇——在那些战斗场景中,一名领导者在危机时刻对着自己的部属讲话,鼓励他们振作精神,顽强抵抗。 [44] 提尔泰奥斯只是把这些劝勉从英雄史诗的神话背景中分离出来,并将它们转化成鲜活的当下。即使在英雄史诗中,战斗危机时刻的讲话也具有一种强烈的规劝效果。它们看起来与其说是在对其他人物讲话,不如说是在对荷马的听众讲话。当然,斯巴达人强烈地感受到了这种效果。提尔泰奥斯只需把这些讲话——它们来自荷马想象的战斗——的巨大精神动力,转移到美塞尼亚战争的真实战斗中,就创造了他的哀歌。提尔泰奥斯和赫西俄德的时代,不是把荷马作为悠悠往事的叙述者来阅读,而是作为目前社会的教师来阅读,如果我们也能如他们那样阅读荷马,就会更好地理解这种精神动力的转移了。 [45]

毫无疑问,提尔泰奥斯相信,他就是一个荷马式的诗人,而他的哀歌,他对斯巴达国家的讲话,直接就是《伊利亚特》和《奥德赛》的衍生。不过,真正使提尔泰奥斯的作品不同凡响的,不是他对荷马的词语和修辞的或多或少的有效模仿,而是他的那种精神力量——凭借这种精神力量,他将史诗的艺术手法和传统素材转化成了某种对自己时代有价值的东西。如果我们从提尔泰奥斯的作品中去除他从荷马那里借来的所有观念、词语和韵律,那么他自己的东西看起来就所剩无几了。但是,只要我们从当前研究的立场出发,并且认识到,提尔泰奥斯时代的传统场景及其英雄主义的古老理想,因为他对一种新的道德和政治权威的信念而得到了复活,那么我们就注定要承认他的真正原创性;这个新的道德和政治权威就是城邦,城邦超越于每一个个体公民之上,每一个个体公民都为之生,为之死。提尔泰奥斯将荷马式的个人勇士的德性重塑为爱国主义的德性,怀着这样的信念,他竭力激励他的全体同胞奋勇战斗。 [46] 他正在努力创造一个英雄的国家。死亡是美丽的,如果这死亡是英雄之死;而为国捐躯就是英雄之死。 [47] 这是对一个慷慨赴死之人的唯一赞颂,[91]可以让他觉得他是在为一个比自己的生命更高的善 [48] 而牺牲自己。

提尔泰奥斯对德性观念的重估,在其现存诗歌的第三首中有最清晰的体现。 [49] 这首诗直到最近还仅因为其风格原因而不被承认;我在其他地方为其真实性给出了详尽的证据。 [50] 我们肯定不能把它放在晚至公元前五世纪的智术师时代。 [51] 梭伦和品达都知道这首诗,早在前六世纪时,塞诺芬尼就在一首流传至今的诗中模仿过这首诗,并且将其中的一个主导观念做了改变。 [52] 促使柏拉图从全部当时仍存的提尔泰奥斯诗歌中挑选出这首诗,并将其作为斯巴达精神最好代表的原因,是相当清楚的:那就是这首诗的简洁有力,诗人正是用这种简洁有力锻造出了斯巴达德性的真正本性。 [53]

这首诗打开了一扇窗户,使我们可以看到自荷马以来希腊德性观念的发展历史,看到古老的贵族理想在希腊城邦崛起时期所面临的危机。提尔泰奥斯将真正的 德性提升到其他美好品质之上——他的同时代人认为这些美好品质可以为一个人赢得价值和尊敬。他说:“我不会因为一个人捷足善跑或者擅长摔跤而关注他、看重他,即使他拥有独眼巨人(Cyclopes)的身材和勇力,以及色雷斯风神(Boreas)的无比神速。” [54] 这些都是长久以来一直被仰慕,至少是被自荷马时代以来的贵族们所仰慕的体育德性的极端例子;就在前一个世纪,由于奥林匹亚赛会的兴起,即使普通民众也把这些当作人类的最高成就。 [55] 除此之外,提尔泰奥斯还加上了其他一些被古代贵族阶层羡慕的美德:

即使他比提托诺斯(Tithonus)更英俊,比迈达斯(Midas)和塞尼亚斯(Cinyras)更富有,比坦塔罗斯(Tantalus)的儿子佩洛普斯(Pelops)更有王者之风,比阿德拉斯托斯(Adrastus)更会甜言蜜语,即使他拥有其他一切,但如果不英勇善战,我也不会因为他拥有这些东西而敬重他。因为在战争中,除非他敢于直面血淋淋的厮杀,除非他能压倒一切敌人,面对面地给敌人致命打击,否则没有人是好男儿。这才是真正的德性!

提尔泰奥斯激动万分地喊道:

这才是一个年轻人可以赢得的最好最公平的奖赏。这是共同的善——无论是对城邦,还是对全体公民——当一个人坚毅果敢,与最杰出的战士并肩作战,抛弃一切可耻的逃亡念头。 [56]

[92]我们一定不要把这种风格叫作“后置修辞”(late rhetoric)。梭伦也曾用同样的方式说话。修辞风格的起源可以追溯至历史深处。 [57] 提尔泰奥斯激动的重复为其蕴含深沉的情绪所推动,正是借着这深沉的情绪,提尔泰奥斯提出了他的核心问题——什么才是真正的德性?对这一问题的普通答案,在前十行或者前十二行诗句中,一个个都被坚绝否定了;往昔希腊贵族的一切高贵理想都被践踏,尽管不是被完全否定或取代;然后,当诗人将听众的情绪调动到激烈高昂之时,他宣告了新的公民理想。真正的德性只有一个标准——那就是城邦共同的善。一切有益于城邦共同体的皆为善,一切有害于城邦共同体的皆为恶。 [58]

从这里,提尔泰奥斯自然而然地过渡到了对为国牺牲者所获奖赏的赞颂,无论他是战死沙场,还是凯旋归来:

但是那些最勇猛的战士,以及那些为他的城邦、为他的同胞、为他的父亲——他的胸膛、他浮雕突起的盾牌、他伤痕累累的胸甲——赢得荣誉而献出宝贵生命的战士,会得到年轻人和老年人的一致哀悼,整个城邦都会为之伤心致哀;他的坟墓和他的孩子会得到人们的普遍尊敬,他孩子的孩子,以及他身后的真个家族都将备受尊崇。他的姓名和英名永不磨灭,尽管他长眠于地下,但却永垂不朽! [59]

一个荷马笔下的英雄的荣誉,尽管因为诗人的吟唱而英名远扬,但对一个天真质朴的斯巴达武士而言,简直不值一提;正如提尔泰奥斯所描绘的那样,一个斯巴达武士的荣誉,永远深藏于其民众心中。城邦共同体的紧密团结,在诗歌的开头似乎仅仅是一个义务,现在却成了一种特权和荣誉:它是一切理想的价值源泉。诗歌的第一部分,表达了就城邦而言,一个英雄的德性理想。诗歌的第二部分,从同一个角度,重述了一个英雄的荣誉的理想。在传统史诗中,德性和荣誉是不可分离的。 [60] 现在,德性是在城邦中践行,而荣誉也由城邦给予。当公民个人战死时,城邦得以存活;城邦也是一个英雄的“英名”,及其未来生活的安全保障。

早期希腊人并不相信灵魂不朽。当一个人的身体死亡时,他也就灰飞烟灭了。荷马称之为“魂灵”(psyché)的只不过是肉身的记忆或者幽魂,一个活在地狱的影子,一个一无所是的东西。 [61] [93]但是,如果一个人越过日常生存的边界,为国牺牲而达到了一种更高的生命,那么城邦就会通过使他的理想人格(即他的“英名”)永恒,从而使他永垂不朽。随着城邦的兴起,这种英雄主义的政治观念逐渐占据了主导地位,并且贯穿整个希腊历史。人作为一种城邦的存在物(political being),在他为之生、为之死的城邦共同体中,通过人们对他的永恒记忆,达到了他的完美境界。只有直到国家的价值(实际上也就是整个尘世生活的价值)遭到质疑,且个体灵魂的价值得到大幅提升时——这一进程在基督教中得以登峰造极——哲学家们才开始教导蔑视世俗名声的义务。 [62] 即使在德摩斯提尼和西塞罗(Cicero) 的政治思想中,也没有这种变迁的痕迹;而提尔泰奥斯的哀歌恰恰表现了城邦道德发展的第一阶段。 [63] 是城邦守卫死去的英雄使他英名不朽,是城邦颂扬生还凯旋的勇士。“他得到所有人的尊敬,无论是年轻人,还是老人;他的一生是多么幸福,没有人会伤害和侮辱他。当他渐渐老去,他在公民中备受尊崇,无论他走到哪里,男女老少都为他让路。” [64] 这不仅仅是修辞。早期的希腊城邦规模狭小,但其本性中确实蕴含某种真正英雄主义的和真正人性的东西。希腊,实际上是整个古代世界,将英雄奉为人性的最高典范。

在这首诗中,城邦被描写成所有公民生活的生命源泉。不过,提尔泰奥斯的哀歌中还有另外一首诗, [65] 它显示了城邦强制、威胁和恐吓的力量。诗人将战场上的光荣牺牲与悲惨的流亡生活作对比,背井离乡的流亡生活是逃避公民义务者的注定命运。他满世界流浪,连同他的父母妻儿。在贫穷窘迫中,对他遇到的每个人来说,他都是一个异乡人,被普天下的人都看作敌人。他使他的种族蒙羞,使他英俊魁伟的外貌黯然失色;伴随他的只有放逐和鄙视。这是对残酷无情的逻辑的无可比拟的生动写照——凭借这一残酷无情的逻辑,城邦拥有其成员的生命和财产。与描写城邦给予英雄们的荣誉一样,提尔泰奥斯以同样的现实主义描绘被放逐者的悲惨命运。[94]无论我们是把他看作一个因临阵脱逃而被紧急放逐的人,还是看作一个因逃避兵役而自愿离乡、被迫身在异邦为异客的人,都没有什么差别。在这两种相互补充的画面中,城邦既显示为一种受称颂的理想,同时又显示为一种专制的权力。依其本身,城邦可以说是某种非常类似于神祇的东西,希腊人总能感受到它的神圣性。希腊人并不以一种纯粹物质的、实用主义的眼光看待公民德性和共同体安全之间的联系。城邦是一个有其宗教基础的全称命题。作为英雄时代德性的对应物,城邦的新德性是希腊宗教理想变迁的一个表达。城邦成了一切人间和神界事物的缩影。

发现这一点并不令人奇怪:在另一首闻名古代世界的哀歌《欧诺弥亚》(Eunomia ) [66] 中,提尔泰奥斯阐释了斯巴达政制的真正要旨。提尔泰奥斯努力在斯巴达体制的基本原则中教育斯巴达人——古老的吕库古大法独立叙述了同一个体制,普鲁塔克在《吕库古传》(Life of Lycurgus )中用他的多利安方言转录了这一点。 [67] 在这首诗中,提尔泰奥斯通过解释大法的实质,为这一有价值的遗产的古老性提供了最主要的证据。 [68] 诗人显然越来越成为这个国家的教育者,因为无论是战时,还是和平时期,他的诗实际上都是整个斯巴达世界的纲领。出现在诗歌中的形式变迁提出了文学史和政治史的有趣问题,不过,在这里,与诗歌内容相比,其形式的变化无关紧要。

《欧诺弥亚》的潜在思想既说明了伊奥尼亚和雅典的政治理想,也说明了其自身的态度,二者是根本对立的。伊奥尼亚人并没有感觉自己被传统和神话的权威所束缚,而是努力使体制的特权与一种普遍的社会和法律理想相一致;而提尔泰奥斯则从一种神圣指令演绎出斯巴达的良好秩序,并坚持认为斯巴达政制的神圣起源是其最高最可靠的保证。“克洛诺斯之子,头顶王冠的赫拉之夫宙斯,亲自将这个城市交给了赫拉克勒斯,我们与他一起离开了多风的伊利尼斯(Erineos),来到广阔的珀罗普斯(Pelops)岛。” [69] 当我们将提尔泰奥斯重现吕库古大法的大段诗行, [70] 与这一断简残句参照阅读,就能领会提尔泰奥斯的完整意义,[95]他复原了多利安民族第一次大迁徙时代斯巴达国家的神话起源。

大法明确规定了人民反抗国王和长老会议的权力。这是斯巴达的基本法,提尔泰奥斯认为它同样起源于神圣的权威:它由德尔菲的阿波罗神谕所批准,甚至由太阳神阿波罗直接授命。斯巴达在美塞尼亚战争中艰难取胜之后,普通民众开始意识到自己的力量,并要求相应的政治权利作为战争牺牲的报偿。如果他们的这种要求变得过分,提尔泰奥斯准备予以压制,他提醒他们,他们应该把自己在这个国家中的酬劳归功于国王们,即“赫拉克勒斯的种族”。古老的传说把多利安民族向伯罗奔尼撒的大迁徙描述成“赫拉克勒斯种族的回归”,根据这一传说,宙斯把土地给了他们。因此,在当今和在遥远的过去创建斯巴达的神圣行为之间,国王们才是唯一正当的联系纽带。德尔菲神庙的神谕一劳永逸地奠定了斯巴达国王们的地位。

提尔泰奥斯的《欧诺弥亚》旨在为斯巴达世界的法律基础提供一种真实可靠的阐释。这种阐释部分是一种理性解释,部分是一种神话记忆,它反映了美塞尼亚战争期间王权的强大。不过,正如提尔泰奥斯关于公民德性的诗歌所显示的那样,他远不是一个反动分子。在其努力以城邦道德取代贵族道德,倡导将每一个公民作为城邦的战士纳入其中的过程中,提尔泰奥斯更像是一个革命分子。但是,提尔泰奥斯并不是为民主制度而奋斗。 [71] 正如《欧诺弥亚》所表明的那样,公民大会无非是军队的集合:它只对由长老会议提供的议案说“是”或“不”,不享有根据自己的考虑提出什么措施的权力。当战争结束之后,仍要维持这一政制可能比较困难;不过,当权者显然利用了提尔泰奥斯在战争中作为精神领袖所赢得的广泛影响,将其作为抵抗日益上升的民众要求的一个堡垒,以维护国家的“正当秩序”。

创作《欧诺弥亚》的提尔泰奥斯属于斯巴达,但创作战歌的提尔泰奥斯则属于整个希腊世界。在战争的考验中,在一个相对平庸的党争世界中,一种新的英雄主义上升为真正诗歌的新灵感。[96]这种新型诗歌在城邦生死存亡的最危急关头歌唱城邦,从而在荷马的理想世界之外获得了不容置疑的一席之地。我们这里还有另一首哀歌体战歌,是伊奥尼亚诗人,以弗所的卡利努斯(Callinus),在提尔泰奥斯不久之前创作的:其风格和内容自然而然地导致两人作品之间的对比。两人的关系模糊不清,他们很可能互不往来。卡利努斯的诗号召其同胞抵抗共同的敌人。另一首诗的残篇似乎表明,敌人正是野蛮的西米里族(Cimmerians)游牧部落,他们曾经入侵小亚细亚并窜入吕底亚王国。相同的处境,相同的决定性状态,使得一种相同秩序的诗歌经验被创造出来,因为卡利努斯与提尔泰奥斯一样,模仿荷马的风格,将城邦公共生活的新感受与史诗的形式相融合。

但是,感动卡利努斯及其以弗所同胞随时共赴国难的精神,却成了斯巴达城邦及其全部教育信条的永久灵感。提尔泰奥斯将集体生活和努力的新感受灌输给斯巴达人,他所教导的英雄主义信念贯穿于整个斯巴达历史。作为英雄主义理想的教师,他的声音很快越过拉科尼亚(Laconia)前线,远播四方。在每一块希腊的土地上,只要在公民的勇敢德性被奉行或者被城邦所要求的地方,在为国捐躯的英雄们得到尊崇的地方,提尔泰奥斯的诗歌就会作为“斯巴达信条”的经典表达得到珍惜——甚至在非斯巴达以及像雅典这样的反斯巴达国家,同样如此。 [72] 公元前五世纪,他的诗句出现在战士坟墓的墓志铭上,前四世纪,他的诗句在官方纪念阵亡将士的葬礼演说上响起,在宴饮集会的长笛演奏中被广泛吟诵。与演说家吕库古(Lycurgus) 类似的阿提卡演说者们,竭力将它们与梭伦的诗歌一样深深地烙印在年轻人的心底。在《王制》中, [73] 柏拉图为了解释应该给予战士何种地位,抄录了提尔泰奥斯应尊敬战士远甚于奥林匹亚赛会获胜者的诫命。在《法义》中, [74] 他告诉我们,公元前四世纪的斯巴达仍然将提尔泰奥斯的诗歌视为多利安国家精神的最高揭示。他说,所有斯巴达人的头脑中都“塞满”了提尔泰奥斯的诗篇。[97]他表示,即使像他自己这样的非斯巴达人——他们并不认可斯巴达关于国家的真正本质、关于最高人性的观念——也不得不承认提尔泰奥斯信条的强大说服力。

当然,提尔泰奥斯只代表希腊城邦共同体发展过程中的一个阶段。不过,每当希腊人重新铸造他们的德性观念时,就会引用提尔泰奥斯激情洋溢的革命诗句,并将新的信条建立在他关于真正德性的诗歌的旧形式之上。这才是希腊人真正的文化观念。典范一旦定型,就会在后来更高的发展阶段中继续有效;而每一种革新则要与之相适应。因此,在提尔泰奥斯逝世百年之后,科罗丰的哲学家塞诺芬尼改写了他关于德性的诗,他表明,在城邦中,只有人的才智才配得上最高地位。 [75] 在其后的同一进程中,柏拉图 [76] 在其《王制》中将正义置于勇敢之上,并嘱咐重写提尔泰奥斯,以与其《王制》的政制精神相一致。

柏拉图并没有像批评当代斯巴达人那样过分批评提尔泰奥斯。在公元前四世纪,斯巴达仍然是一种冷酷无情、头脑狭隘的军国主义力量,但提尔泰奥斯的诗歌仍然是它的大宪章(Magna Charta)。因此,即使是斯巴达最热切的崇拜者,也不可能在它那里发现任何审美享受的蛛丝马迹。塞诺芬尼的沉默不语,以及普鲁塔克隐瞒缺陷的不成功努力,都清楚地表明了这一点;我们无需将其短处转变成一种美德。幸运的是,尽管只有零星证据,我们仍然能够证明,真正的古斯巴达,公元前七世纪时英勇的斯巴达,在智力发展方面比其后继者更少受到限制,事实上,他们过着一种更为富有、更为丰富的生活。尽管提尔泰奥斯对战士的赞扬远胜于运动健将,公元前七和前六世纪的奥林匹亚赛会获胜者名单(尤其是在美塞尼亚战争胜利结束之后)显示,斯巴达以占据绝对多数的姓名,在和平时期的竞赛中,与它在战时一样,给出了最好的成绩。 [77]

再者,这一时期的斯巴达并没有显示出任何对艺术的清教徒式的仇视,这种对艺术的仇视,在后来的一段日子里,被认为确实属于斯巴达。出土文物已经表明,斯巴达公民忙于建筑行业,在模仿东方希腊风格的基础上从事艺术实践。[98]这一点与提尔泰奥斯所使用的哀歌体裁来自伊奥尼亚是一致的。大约在同一时期,伟大的音乐家泰潘德(Terpander)——他发明了七弦琴——从莱斯博斯岛(Lesbos)被邀请到斯巴达,以便在宗教节日庆典时领导合唱队,并用他创作的新风格乐曲发展了斯巴达音乐。 [78] 在之后的时期中,斯巴达顽固地坚持泰潘德的艺术风格,将任何细微的改变统统视为一种叛逆。不过,这种僵化的艺术实践仍然表明,公元前七世纪时斯巴达人所持的信念——审美文化可以塑造城邦公民的整体品格——的力量。我们很容易想象,当条件允许斯巴达人充分游乐时,其艺术冲动的原始力量。

至今幸存的阿尔克曼(Alcman)合唱歌的大段残篇,为我们对古代斯巴达的描绘提供了一个恰到好处的补充。阿尔克曼出生于萨迪斯(Sardis),后迁居斯巴达,在那里,他创作了作为一个艺术家的生平代表作。提尔泰奥斯的语言完全是荷马式的,但阿尔克曼却将拉科尼亚方言精心引入其合唱歌词之中;在提尔泰奥斯那里,多利安特征只是戴着荷马传统的面具零星闪现,但阿尔克曼为斯巴达少女合唱队创作的颂歌,却随处焕发出多利安民族本土的机敏幽默和现实主义活力。他的诗篇是写给被提名和赞美的少女们的,他与她们的小小嫉妒和野心开了一点精致的玩笑;他的诗将他那个时代的音乐之间的急切竞争生动地浮现在我们面前,用以表明斯巴达妇女之间的竞争精神,与男人之间的竞争一样激烈。在斯巴达,正如阿尔克曼的诗歌所显示的,妇女无论是在公共生活,还是私人生活中,都比伊奥尼亚(它受到亚洲文化理想的影响)和雅典(它模仿伊奥尼亚)的妇女更加自由。 [79] 与在语言和生活习惯方面的许多其他多利安特征一样,这一点完全是他们征服和入侵希腊时期的幸存:与任何希腊其他城邦相比,斯巴达所感受的活力和自由都远为久远。

[1] 参见齐默恩(Alfred Zimmern)的《希腊共和国》(The Greek Commonwealth ,第五版,Oxford,1931),以及盖尔泽(Matthias Gelzer)的论述,收录于《古典问题》(Das Problem des Klassischen )发表的瑙姆堡(Naumburg)古典学学会上的八篇报告,耶格尔编,Leipzig,1931。可以这么说,为支持“城邦是古典希腊主要的国家形式”这一论点,希腊古典时期的哲学家们对其他任何类型的政治形式都不做严肃认真的思考。这一时期,即使希腊人在试图构建更大规模的共同体或联盟时,也把城邦作为集体单位的常规存在预设为前提条件。

[2] 参见古朗士(Fustel de Coulanges)的《古代城市》(La cité antique ,第十六版,Paris,1898),格罗茨(Gustave Glotz)的《希腊城市及其制度》(The Greek City and its Institutions ,London,1929),以及布克哈特(Jacob Burckhardt)的《希腊文化史》(Griechische Kulturgeschichte ,第一卷,Berlin,1898)。

[3] 黑格尔是充分认识到城邦在希腊精神生活中的重要意义的现代学者之一。不过,城邦是希腊生活的核心这个观念,不是来自黑格尔自己的哲学以及他在其哲学中给予城邦的地位;恰恰相反,这个观念来自他对希腊城邦真正的历史性理解,希腊城邦影响了他的哲学。黑格尔钦羡希腊生活围绕共同体生活进行的整体性与和谐一致。十九世纪其他一些伟大的人文主义者,诸如古朗士和布克哈特,以一种十九世纪个人自由主义的怀疑眼光来看待希腊古典时期城邦的无所不能。不过,在古代希腊城市国家支配希腊生活的方方面面这一历史事实上,他们与黑格尔并无二致;在他们描绘的希腊文明画面中,他们比黑格尔更清楚地强调了这一历史事实,因为他们害怕国家对个人生活的全面支配。另一方面,当人们将一般所谓的文化从政治中分离出来并将其限制在审美和道德理想的范围之内时,黑格尔试图将人作为一种政治存在物的古代观念吸收进十八世纪的人文主义理想之中。黑格尔回到意大利文艺复兴的那些人文主义者(如马基雅维利)那里,将公共事务 (respublica)视为人类生活的核心。但是,通过将“绝对(the Absolute)”作为国家的精神之锚赋予国家,黑格尔也试图将伦理道德的高贵和尊严归还给这一观念,在柏拉图和亚里士多德的哲学中,城邦作为生活的核心具有一种道德上的高贵和尊严。怀疑论者布克哈特,则试图挽救个人的自由(对他来说,这是最高的人文价值),他看到个人自由受到了隐藏在强大的现代国家背后的集体力量的威胁。他认为,甚至是争取政治自由的普通运动都将最终导致民众对真正的精神自由的专制统治,因此,他激烈地拒绝黑格尔对城邦理想的信念,拒绝黑格尔对希腊城邦生活方式的全盘接受。因此,自相矛盾的是,当布克哈特崇拜希腊的艺术和思想时,他却用最阴暗的色调来描画希腊生活的政治现实,即使是其最自由的政治生活形式。无论这些观点的真实性如何,城邦贯穿希腊生活的所有其余方面这一点,仍然是一个历史事实;谁要想描述城邦的真正结构,都必须把这个因素考虑在内,尤其是希腊历史的早期和古典时期。个人主义,布克哈特和十九世纪的人文主义以一种过度提炼的方式设想的个人主义,是人和城邦共同体的古典和谐消解之后的最终产物,我们必须对其作如是之理解。本书对这一问题不抱一种教条武断的态度,无论是黑格尔意义上的,还是布克哈特意义上的。我曾经将古典和谐称之为“政治人文主义”,因为这个词语在希腊人与其时代的社会生活紧密相连方面指示着他们的文化理想。但是,我并不想只在其有利方面显示这种关系;因为本书的目的是在希腊的所有历史时期中追寻这一观念的发展,并以二者之间的严重对立为终结:希腊人在后来的世纪看到了自己所遭遇的严重对立,这种对立导致了希腊文化和政治生活的最终分裂。参见本书第二卷和第三卷对这一历史进程的分析。译注:本文凡涉及“政治”、“政治的”的地方,读者应首先将其理解为“城邦”、“城邦的”,例如“政治存在物”,应先作“城邦存在物”解。

[4] 这方面的最大损失,是亚里士多德学派的巨著,即158个国家的《政制》(Constitutions )或《城邦政制》(Politeiai )的毁灭,包括希腊的和蛮族的,其中重新发现的《雅典政制》(Constitutions of Athens )是杰出典范。这一重大著作集的其余卷册残篇收录于罗斯(Valentin Rose)编,《亚里士多德残篇》(Aristotelis Fragmanta) ,Leipzig,1886。

[5] 参见柏拉图,《法义》I—III。在将这两种城邦类型作为其哲学分析的基本类型时,柏拉图遵循希腊的实际历史发展进程。从雅典在希波战争之后作为民主政治的领导力量时起,希腊就分裂为雅典和斯巴达这两个阵营了。因此,斯巴达是在伯罗奔尼撒战争的影响下由修昔底德首次呈现出来的。希腊的政治画面在希罗多德那里比在修昔底德那里要复杂多样,但对于各个希腊城邦及其组织形式的具体画面,后世默认的是修昔底德的简单化观点,而不是希罗多德的或亚里士多德的观点。

[6] 参见本书第二卷和第三卷,尤其是探讨柏拉图对斯巴达理想的态度问题的段落;亦可参见修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》中,伯利克里在雅典阵亡将士葬礼上的演说,以及演说中关于雅典城邦的复合观念——雅典城邦是其自身与各种对立面的复合。

[7] 在《普罗泰戈拉》(Prot. )342 B中,柏拉图反讽性地让苏格拉底说,所有斯巴达人(和克里特人)都是哲学家,而他们的哲学天性的独特形式就是他们号称的简洁说话方式;但斯巴达人却假装是未经教化的野蛮人。

[8] 在《法义》629a和660e中,柏拉图选择提尔泰奥斯作为斯巴达精神及其德性理想的杰出代表,他通过引用提尔泰奥斯的诗歌来证明这一点。柏拉图时代普遍接受提尔泰奥斯是斯巴达德性的传播者,而在斯巴达,所有人都浸润在提尔泰奥斯诗歌的德性理想之中;另可参见本书第三卷,此处 及以下。

[9] 提尔泰奥斯的诗集只包含少量涉及到他那个时代的实际状况这一事实,一直被现代学者们用来作为质疑其诗歌真实性的证据;施瓦茨在他著名的《提尔泰奥斯》一文中也质疑其真实性(《赫尔墨斯》XXXIV,1899,第428页及以下);亦可参见维罗尔(Verrall),《古典评论》(Classical Review ),XI(1897),269,以及XII(1898),第185页及以下;维拉莫维茨,《希腊抒情诗人的文本历史》(Textgeschichte der griechischen Lyriker),收录于《哥廷根学会文集》(Abh.d. Goett. Ges.D. Wiss. ),N.F.IV(1900),第97页及以下。

[11] 亚里士多德,《政治学》(Pol. )2.9。

[12] 亚里士多德,《政治学》2.9.1271b1 ff.,他为这一表述引用了柏拉图,《法义》625c ff.。确实,他这部分的批评来自柏拉图的著作。

[13] 亚里士多德在其已经遗失的《斯巴达政制》(Constitution of the Lacedaemonians )中提到了“ [只有贪婪,才能毁灭斯巴达]”这个神谕,参见亚里士多德残篇544(罗斯编)。神谕的真实性受到迈尔(Eduard Meyer)和其他现代学者的质疑。

[只有贪婪,才能毁灭斯巴达]”这个神谕,参见亚里士多德残篇544(罗斯编)。神谕的真实性受到迈尔(Eduard Meyer)和其他现代学者的质疑。

[14] 穆勒,《多利安人》(Die Dorier ),1824。

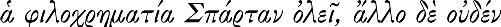

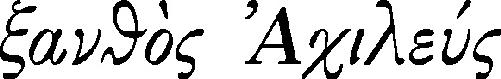

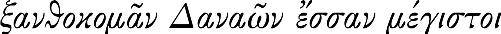

[15] 品达,《尼米亚颂歌》VII,28: [金发的墨涅拉奥斯];《尼米亚颂歌》III,43:

[金发的墨涅拉奥斯];《尼米亚颂歌》III,43: [金发的阿喀琉斯];《尼米亚颂歌》IX,17:

[金发的阿喀琉斯];《尼米亚颂歌》IX,17: [是金发的希腊人中最伟大者]。甚至是雅典娜女神和美惠三女神,在品达的想象中,也是金发女郎,参见《尼米亚颂歌》X,7和V,54。

[是金发的希腊人中最伟大者]。甚至是雅典娜女神和美惠三女神,在品达的想象中,也是金发女郎,参见《尼米亚颂歌》X,7和V,54。

[16] “ ”一词的意思是“军队”,在斯巴达早期(以及在诗歌中,尤其是在公元前五世纪的诗歌中)也有“人民”的意义,因而,这个词为我们保存了我们称之为自由政体的斯巴达体制的起源的宝贵线索:一个古代城邦的公民的政治权利起初来源于他对保卫自己国家的参与。因为重大事情的决断,必须问询

”一词的意思是“军队”,在斯巴达早期(以及在诗歌中,尤其是在公元前五世纪的诗歌中)也有“人民”的意义,因而,这个词为我们保存了我们称之为自由政体的斯巴达体制的起源的宝贵线索:一个古代城邦的公民的政治权利起初来源于他对保卫自己国家的参与。因为重大事情的决断,必须问询 [军队]。参见品达和埃斯库罗斯对该词并不鲜见的使用事例。

[军队]。参见品达和埃斯库罗斯对该词并不鲜见的使用事例。

[17] 在波吕多洛斯(Polydorus)和泰奥彭普斯(Theopompus)王的大法中,这是事情的先决条件: [但若民众被带入歧途,则元老院与国王有权力加以纠正]。参见普鲁塔克,《吕库古传》(Lyc. )6。据说,斯巴达公民有审查和批评长老会议的提案的权利,人们可以对提案进行整补或否决。

[但若民众被带入歧途,则元老院与国王有权力加以纠正]。参见普鲁塔克,《吕库古传》(Lyc. )6。据说,斯巴达公民有审查和批评长老会议的提案的权利,人们可以对提案进行整补或否决。

[18] 普鲁塔克将监察官制度归之于泰奥彭普斯王,但提尔泰奥斯并没有提到监察官——提尔泰奥斯在其诗中描述了斯巴达政体“良好秩序”的各种要素,他非常钦佩泰奥彭普斯王。另一种说法,最早的见证是希罗多德,他说监察官是吕库古设立的(《历史》1.65)。当然,这不是明确的传统,但是,将监察官制度的设立归之于著名立法者,不过是因为在斯巴达,一切都被认为是吕库古的创造。参见雅克比,《希腊史家残篇》(Apollodors Chronik:Eine Sammlung der Fragmente ),第140页及以下,古代作家关于各种编年史传统的残篇。根据索希克拉底(Sosicrates)的说法,存在着一个传统,这个传统将第一个监察官的日期确定为晚至执政官欧绪德谟(Euthydemus)时期(公元前556年)(第欧根尼·拉尔修[Diog.L.]I,68)。

[19] 参见普鲁塔克,《吕库古传》6和13。在第十三章中,普鲁塔克引用了吕库古的一项rhétra[大法]:

[不许制定成文法]。相应地,我们必须将rhétra理解为并非原初就以成文的形式固定下来的法律;但是,普鲁塔克在拉科尼亚人的对话中引用了其中一些rhétra,这一事实证明,它们最终是以成文法的形式保存下来的。普鲁塔克在《吕库古传》6中所引用的作者必然在斯巴达某处看到过rhétra的文本。

[不许制定成文法]。相应地,我们必须将rhétra理解为并非原初就以成文的形式固定下来的法律;但是,普鲁塔克在拉科尼亚人的对话中引用了其中一些rhétra,这一事实证明,它们最终是以成文法的形式保存下来的。普鲁塔克在《吕库古传》6中所引用的作者必然在斯巴达某处看到过rhétra的文本。

[20] 普鲁塔克在《吕库古传》13中用斯巴达首重教育这一事实来解释成文法的缺席,即吕库古使立法的整个任务完全系于教化(

)。普鲁塔克对历史事实的这一解释显然来自柏拉图的《王制》,参见本书第二卷,此处 。

)。普鲁塔克对历史事实的这一解释显然来自柏拉图的《王制》,参见本书第二卷,此处 。

[21] 关于柏拉图和斯巴达的关系,参见本书第三卷,此处 及以下(柏拉图关于这一主题的广泛讨论,参见《法义》I—III)。

[22] 普鲁塔克,《吕库古传》24。

[23] 普鲁塔克,《吕库古传》25。

[24] 参见本卷此处注释[17] 和此处注释[18] 。

[25] 在现存的希腊文献中,吕库古政制首次出现在希罗多德,《历史》1.65—66。在希罗多德那里,斯巴达著名的“良好政制”以及斯巴达公民的整个秩序都来源于“吕库古”,他作为与李奥波特王(King Leobotes)同时代的一个历史人物而现身。希罗多德提到,吕库古死后,斯巴达人把他作为神来崇拜,为他建立了一座神庙,在希罗多德的时代神庙还在那里。参见埃伦伯格(V. Ehrenberg),《城邦的新奠基人》(Neugruender des Staates ),Munich,1925,第28—54页。

[26] 更确切地说,我们可以将吕库古传统追溯到希腊精神史上的两个不同时期。它首先发源于关于国家最佳形式( )的理性思考开启的时期,例如公元前六世纪。这种理性思考反映在希罗多德,《历史》1.65及以下。吕库古政制传统的第二个驱动力,来源于伯罗奔尼撒战争期间及之后,人们对那个时代的教育学和哲学的讨论。这一时期以克里提亚(Critias)、柏拉图、色诺芬这些人为代表。第一个时期强调其宗教起源(德尔菲神谕)以及斯巴达秩序的权威性,第二个时期着重斯巴达体制的教育结构。

)的理性思考开启的时期,例如公元前六世纪。这种理性思考反映在希罗多德,《历史》1.65及以下。吕库古政制传统的第二个驱动力,来源于伯罗奔尼撒战争期间及之后,人们对那个时代的教育学和哲学的讨论。这一时期以克里提亚(Critias)、柏拉图、色诺芬这些人为代表。第一个时期强调其宗教起源(德尔菲神谕)以及斯巴达秩序的权威性,第二个时期着重斯巴达体制的教育结构。

[27] 色诺芬笔下的斯巴达教育体系(agogé)的主要特征,本书在第三卷第206页有论述。在此没有过多讨论的必要,因为它更多地反映的是公元前四世纪时斯巴达体系钦羡者的教育运动的理想,而非前七世纪时的斯巴达的历史真实,尽管学者们喜欢将其投射到斯巴达历史的开端,其实此种理想体系不过是最终的精神产品,而非原初的历史真实。

[28] 施瓦茨发表于《赫尔墨斯》XXXIV(1899)的《提尔泰奥斯》一文,不仅拒绝承认提尔泰奥斯诗歌的真实性,而且拒绝承认后来希腊化时期的作家,如克里特的史诗诗人本内的里诺斯(Rhinaus of Bene)和修辞学家普里恩的米隆(Myron of Priene)关于美塞尼亚战争的历史创作,(这两部遗失的著作都被泡撒尼阿斯用作其《希腊志》[Perihegesis ]IV的资料来源)。拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》(Tyrtaios ueber die wahre Areté ,载《柏林科学院会议报告》,1932)重建其诗歌的真实性之后,我从前的一个学生已经对希腊化时期的历史传统作出了新的分析,并成功地消解了施瓦茨对美塞尼亚战争历史真实性的吹毛求疵式的质疑。参见克罗伊曼(Juergen Kroymann),《斯巴达和美塞尼亚》(Sparta und Messenien),载《新语文学研究》(Neue Philologische Untersuchungen ),耶格尔编,第十一期,Berlin,1937。

[29] 提尔泰奥斯残篇4。

[30] 提尔泰奥斯残篇5。

[31] 提尔泰奥斯残篇8。

[32] 参见柏拉图《法义》629a处之评注(第301页,格林[Greene]),另见提尔泰奥斯残篇362,来自斯特拉波(Strabo)《地理志》中提到的菲洛克鲁斯(Philochorus)与卡里斯提尼(Callisthenes)的记载。

[33] 据说,提尔泰奥斯是一名将军( ),参见来自斯特拉波《地理志》的提尔泰奥斯残篇362。有几位现代学者接受了这一所谓的传统,尽管它只是在传说的基础之上建立起来的,这个传说认为提尔泰奥斯是第二次美塞尼亚战争期间雅典人派去斯巴达的一位领导者。在古代,菲洛克鲁斯与卡里斯提尼记录了这个传说,不过,即使是斯特拉波自己也提醒读者要注意提尔泰奥斯的《欧诺弥亚》(Eunomia )。其中(残篇2),他谈到了斯巴达国家:当我们第一次占领这个地方时,我们是从伊利尼斯(Erineos)来到这个国家的。斯特拉波由此正确地推论提尔泰奥斯必定是土生土长的斯巴达人,但令人奇怪的是,他仍然坚持该故事之传统的另一部分,也就是说,他认为,即使提尔泰奥斯不是雅典人派遣给他们的,也是美塞尼亚战争期间斯巴达人的一个领导者。现在,莎草纸上发现的新哀歌已经驳斥了这种观点,莎草纸上发现的新诗现在是狄尔选集残篇1。

),参见来自斯特拉波《地理志》的提尔泰奥斯残篇362。有几位现代学者接受了这一所谓的传统,尽管它只是在传说的基础之上建立起来的,这个传说认为提尔泰奥斯是第二次美塞尼亚战争期间雅典人派去斯巴达的一位领导者。在古代,菲洛克鲁斯与卡里斯提尼记录了这个传说,不过,即使是斯特拉波自己也提醒读者要注意提尔泰奥斯的《欧诺弥亚》(Eunomia )。其中(残篇2),他谈到了斯巴达国家:当我们第一次占领这个地方时,我们是从伊利尼斯(Erineos)来到这个国家的。斯特拉波由此正确地推论提尔泰奥斯必定是土生土长的斯巴达人,但令人奇怪的是,他仍然坚持该故事之传统的另一部分,也就是说,他认为,即使提尔泰奥斯不是雅典人派遣给他们的,也是美塞尼亚战争期间斯巴达人的一个领导者。现在,莎草纸上发现的新哀歌已经驳斥了这种观点,莎草纸上发现的新诗现在是狄尔选集残篇1。

[34] 我们在本卷此处注释[9] 中说到,提尔泰奥斯诗歌极少提及当时的具体历史事件,在诸如施瓦茨和维拉莫维茨这些现代学者眼中,这种历史事件的缺席使其诗歌的真实性非常可疑。但是,莎草纸上新发现的哀歌残篇1,证明了这种涉及并非完全不存在,尽管在劝勉性类型的诗歌中,这种具体历史事件的涉及不可能盛行。

[35] 柏拉图,《法义》629a—630和660e—661a。

[37] 我们不应将这种对斯巴达勇武的钦羡及其在提尔泰奥斯诗歌中的表达,与后来世纪的亲斯巴达政治运动相混淆。斯巴达国王李奥尼达(Leonidas)及其斯巴达战士在其他城市的战士纷纷临阵脱逃之后,为了希腊的自由,在温泉关壮烈捐躯,李奥尼达的精神依然是斯巴达理想的真正纪念碑。

[38] 参见本卷此处,注释[32] 。

[39] 德摩斯梯尼,《金冠辩》(Cor. )170。

[41] 亚里士多德谈到了肃剧和谐剧的起源,但他在《诗学》(Poetics )中并没有正式提出他自己的哀歌起源理论。如贺拉斯所说(《诗艺》77),亚里士多德学派的下一代学者分明感受到了关于这个问题的分歧,但在学者们中间没有达成一致意见,根据波菲利(Porphyrio)的评论,贺拉斯将逍遥学派的帕里昂的尼奥托勒密(Neoptolemus of Parium)作为自己说法的来源。关于哀歌体诗歌发明者的传统说法,散落在后来古代文法学家们中间的零星证言之中,这种传统说法肯定了某个名字是此类诗歌的创立者:提尔泰奥斯或卡利努斯(Callinus),或其他人——阿基罗库斯(Archilochus)和弥涅墨斯(Mimnermus),这些说法都反映出真知的缺乏。

[42] 古代文法学家关于作为一种新的诗歌类型的哀歌及其起源的最重要的证言,参见埃德蒙德(J.M. Edmond),《希腊的哀歌格和抑扬格》(Greek Elegy and Iambus ),第一卷(“洛布古典丛书”)。另见保利-维索瓦(Pauly-Wissowa),《大保利古典学百科全书》(Realencyclopaedie)V,2260中由克鲁修斯(Crusius)撰写的词条“哀歌”;鲍勒(C.M. Bowra),《早期希腊的哀歌诗人》(Early Greek elegists ),Cambridge,Mass., 1938。

[44] 参见雅克比,《古代希腊哀歌研究》(Studien zu den aelteren Griechischen Elegikern),载《赫尔墨斯》LIII,1918,第1页及以下。

[45] 赫西俄德对教谕诗的创造和最早的哀歌体诗歌的劝告性质都毫无疑问地证明,荷马史诗留在那个时代的听众头脑中的印象,在很大程度上是劝告性的。他们想要在新的文学类型中,赋予叙事诗中的这种劝告力量一种更加集中、更加真实的形式。

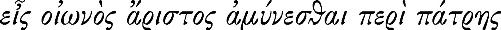

[46] 在荷马史诗的全部人物中,赫克托尔这位特洛伊的英雄,特洛伊城市的捍卫者,最接近这一理想。参见《伊利亚特》XII,243的著名诗句:“ [最好的征兆只有一个——为国家而战]”;但希腊的英雄们不是为他们的祖国而战,而是为自己的声名和荣誉而战。

[最好的征兆只有一个——为国家而战]”;但希腊的英雄们不是为他们的祖国而战,而是为自己的声名和荣誉而战。

[47] 提尔泰奥斯残篇6,1—2。

[49] 提尔泰奥斯残篇9。

[50] 参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》,载《柏林科学院会议报告》,1932。

[51] 施瓦茨和维拉莫维茨这些批评家倾向于将此诗的创作年代归结为公元前五世纪的智术师时代,主要是因为他们所谓的这首诗和谐而合理的创作方式,以及表达方面的修辞形式,参见本卷此处注释[9] 中所引的相关著作。

[52] 拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》已经证明了这一点。

[53] 柏拉图,《法义》629a,600e。

[54] 提尔泰奥斯残篇9,1ff.。

[55] 奥林匹亚赛会胜利者的名单从公元前776年的科罗布斯(Coroebus)开始,只比第二次美塞尼亚战争早了几十年,提尔泰奥斯的诗歌正是在第二次美塞尼亚战争期间创作的。关于斯巴达的胜利者,参见本卷此处 ;塞诺芬尼对在奥林匹亚赛会中获胜者的过高评价的批评,参见本卷此处 ,此处 ;关于品达的颂诗,参见本卷此处 。

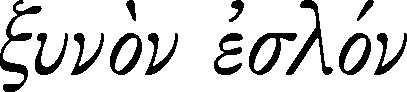

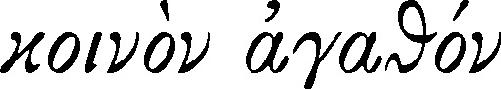

[56] 提尔泰奥斯残篇9,5—17。伊奥尼亚方言“ ”与“

”与“ ”是同一个的意思,即共同的善(the common good),提尔泰奥斯用它们为真正的德性提出了一种新的标准。

”是同一个的意思,即共同的善(the common good),提尔泰奥斯用它们为真正的德性提出了一种新的标准。

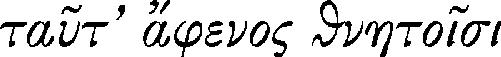

[57] 参见梭伦残篇14(狄尔,《古希腊抒情诗集》),7:“ [这些凡人的财富]”;提尔泰奥斯残篇9,13:“

[这些凡人的财富]”;提尔泰奥斯残篇9,13:“ [德性,人间最美丽的奖品]”。关于这种早期的修辞方法,参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》,载《柏林科学院会议报告》,1932,第549页。

[德性,人间最美丽的奖品]”。关于这种早期的修辞方法,参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》,载《柏林科学院会议报告》,1932,第549页。

[59] 提尔泰奥斯残篇9,23—32。

[60] 荷马关于德性和荣誉的观念,参见本卷此处 及以下,此处 。关于提尔泰奥斯对这些基本观念从城邦的角度作出的新阐释,参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》,载《柏林科学院会议报告》,1932,第551—552页。

[61] 参见罗德(Erwin Rohde),《灵魂》(Psyche ),第八版,第一章“荷马史诗中的灵魂信仰和祭灵仪式”。

[62] 这一发展过程的转折点是苏格拉底。柏拉图在《王制》中,将城邦曾经给予其公民的传统荣誉赐予“真正正义之人”作为奖赏。不过,个体与城邦之关系的根本变化见之于这一事实,即柏拉图给予正义之人的最高奖赏是其灵魂的不朽,这是其作为一个个体人格的永恒价值的保证,参见本书第二卷,此处 。

[63] 人们可能会说,西塞罗在《西庇阿之梦》(Somnium Scipionis )中将柏拉图关于人的德性和不朽的观念吸收进了他的《共和国》(Republic ),但是西塞罗的理想国是一个罗马的天堂,一个对伟大的爱国者和政治上处于领袖地位的历史人物的至福之境(Elysium)。因此,西塞罗再一次见证了传统的城邦观念的力量。

[64] 提尔泰奥斯残篇9,37—42。

[65] 提尔泰奥斯残篇6,7(狄尔编)。现代学者们有时候认为这首著名的长诗——阿提卡的演说家吕库古(《诉列奥克拉底》[Leocr. ]107)将其作为真正德性的典范引述给阿提卡青年——实际上代表了两首诗。本人不同意这种划分,全部理由的陈述留待他日;不过可以参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》,载《柏林科学院会议报告》,1932,第565页,注释1。

[66] 提尔泰奥斯残篇2,3ab(狄尔编)。

[67] 普鲁塔克,《吕库古传》6。

[68] 在我看来,这是提尔泰奥斯《欧诺弥亚》与普鲁塔克《吕库古传》6中转述的传统大法的真正关系。迈尔(Eduard Meyer)在《古代史研究》(Forschungen zur alten Geschichte )I,229中曾质疑这首诗的真实性;不过,在我看来,他的怀疑毫无根据。

[69] 提尔泰奥斯残篇2。

[70] 提尔泰奥斯残篇3ab。

[71] 至少,当我们根据后来实际政治的发展回顾性地去看时,提尔泰奥斯的态度是这样的。从提尔泰奥斯自己时代(即公元前七世纪)的角度来看,对公民德性的重新定义,以及将其简单地归结为每一个公民战士都应该拥有的“勇武”标准,显得相当具有民主倾向,尤其是在我们将贵族阶级的那些传统标准作为参照背景时;正如我们在本卷第117—118页所要努力表明的,提尔泰奥斯拒绝这些传统标准,认为它不足以作为真正德性的标准(残篇9)。确实,绝大多数古代作家都认可斯巴达政体中的民主要素。但是,如果将其与后来雅典人所达到的民主制度相比照,有人可能会说,斯巴达的民主倾向——这种倾向在提尔泰奥斯时代仍处于变动不居之中——在后来被禁锢不前了。

[72] 参见拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》关于提尔泰奥斯对希腊思想史和文学史的影响的论述(载《柏林科学院会议报告》,1932,第556—568页)。我们现在必须给那份长长的、见证提尔泰奥斯对后世——包括雅典的民主时代在内——持久影响的证词清单,加上来自希腊化时代的另一个重要证词:由克拉芬巴赫(G. Klaffenbach)在其墓志碑铭考察报告中发表的格言警句——克拉芬巴赫曾遍访埃托利亚(Aetolia)和阿卡纳尼亚(Acarnania)的墓志碑铭(载《柏林科学院会议报告》,1935,第719页)。

[73] 柏拉图,《王制》465d—466a。

[74] 柏拉图,《法义》629b。

[75] 塞诺芬尼残篇2(狄尔编)。当我们将塞诺芬尼的哀歌中论真正德性的第一部分与提尔泰奥斯残篇9相比较时,很明显,前者对奥林匹亚赛会胜利者的过高估价的抗议,不仅仅是与提尔泰奥斯的著名诗歌的偶然一致,而是对那种典范的遵循并对其巧妙的改变。两首诗的基本观念是同一个:有一种比在希腊赛会中被过度赞誉的胜利者的德性更高的德性。他们都想重申他们所赞誉的那种新的德性观念的优越性。但是,关于什么是最高德性,他们意见不一,对提尔泰奥斯而言,是勇武,塞诺芬尼的哲学头脑却把智慧( )置于顶端,参见本卷此处 。塞诺芬尼将其新的德性观念融进了提尔泰奥斯哀歌的旧形式之中。

)置于顶端,参见本卷此处 。塞诺芬尼将其新的德性观念融进了提尔泰奥斯哀歌的旧形式之中。

[76] 柏拉图,《法义》660e。

[77] 参见布林克曼(O. Brinkmann),《奥林匹克编年史》(Die Olympische Chronik),载《莱茵古典语文学杂志》(Rheinisches Museum ),N.F.LXX(1915),第634页。

[78] 普鲁塔克,《论音乐》(De Mus. )4。关于泰潘德的时代(资料来源:雷吉乌姆的格老科[Glauco of Rhegium]),泰潘德和音乐在斯巴达的 [起初的架构],参见《论音乐》9,比较42。

[起初的架构],参见《论音乐》9,比较42。

[79] 后来,因为斯巴达妇女的放荡( ),亚里士多德(《政治学》2.9.1269b17ff.)批评了她们。在1270a中,亚里士多德将她们的自由追溯到斯巴达历史的开端。他甚至谈到斯巴达妇女的守则(

),亚里士多德(《政治学》2.9.1269b17ff.)批评了她们。在1270a中,亚里士多德将她们的自由追溯到斯巴达历史的开端。他甚至谈到斯巴达妇女的守则( ),他认为这种守则是军事国家的典范。

),他认为这种守则是军事国家的典范。