第七章 伊奥尼亚和爱奥利亚诗歌:个体形成自己的人格

[115]在共同的法律基础上重建国家的革命创生了一种新型的人——公民,并迫使新的共同体为公民生活设计出一种普遍的标准。荷马史诗表达了古希腊贵族的理想;赫西俄德在诗歌中展现了农夫的生活和道德的实践智慧与经验;提尔泰奥斯的哀歌将斯巴达国家的严苛法规永恒化了。但是,乍一看来,新的城邦理想似乎没有在当时的诗歌中得到相应的表述。如我们所见,城市国家热切地吸收更早阶段的希腊文化,在这样做时,它把古代的伟大诗歌作为表达自身理想的手段来使用,就像它利用贵族时代的音乐和体育传统一样。但是,它没有在任何可与逝去时代的古典诗篇相比肩的诗歌中体现和表达自己的本性。诸如此类的创造的唯一尝试,是那些讲述城市建立的诗歌;在城市国家的早期,这样的诗歌数量很少,而且它们好像从来没有像此种类型最后的、也是最伟大的著作——维吉尔 (Vergil)的《埃涅阿斯纪》(Aeneid )——那样,上升到真正的民族史诗的高度。 [1]

对这类新型国家的精神气质(ethos)第一次做出真正革命性表达的,不是诗歌,而是散文。因为城市国家创造了散文,而散文原初就是用来记录法律的工具。城市国家是一种公共生活的新发展,是由使所有共同体成员臣属于一套生活和行为的严格法律规范的斗争所创造出来的:因此,它坚持不懈地努力把这种规范用简单明了、普遍有效的句子表达出来。这种努力狂热地占据了人们的头脑,排除了任何试图用诗歌来表达新型共同体特征的愿望。 [2] 城邦的政制是逻辑的思维创造出来的,因而与诗歌没有什么亲缘关系。[116]荷马、卡利努斯、提尔泰奥斯似乎已经说出了所有诗歌能够表达的城市国家生活;公民的日常生存不是一个适合诗人的主题;城市生活内部的英雄精神——首先由梭伦发展出来的主题, [3] 它成为一种新的诗歌革命的源泉——对任何伊奥尼亚和爱奥利亚的作者来说,还没有作为一种可能的主题而出现。

但是,诗歌确实发现了一个新世界,并且热切地开发了它:即一个纯粹个人体验的世界,远比城市的城墙狭窄,局限在私人的亲密小圈子内部。这就是爱奥利亚的抒情诗和伊奥尼亚的哀歌与抑扬格诗歌为我们打开的世界。在这些诗篇中,个体生存意志的能量得到了直截了当的表达,连其全部最强有力的冲动都得到了揭示——在政治领域,我们很少能通过个体生存意志对共同体生活的转化直接追踪到它。如果这种个体的精神力量未曾显示给我们,我们就不可能把握政治革命的最深层原因,尤其是因为我们没有这个时期的经济状况的相关陈述。但是,在一部文化史中,我们更关注这个新时代的人们的精神本性,关注伊奥尼亚精神对希腊和人类发展的卓越贡献;而且这种贡献极其重要。在那里,诗人们第一次以他们自己的人称说话,表达自己的意见和情感,而他们的共同体生活则被贬抑到其思想的背景中去了。即使在他们提到政治时——这是常有的事——他们的主题也不是一种要求普遍接受的统一标准(如在赫西俄德、卡利努斯、提尔泰奥斯和梭伦那里那样),而是一种坦诚的党派偏见,如在阿凯奥斯那里,或者是个体对自身 权利的自豪,如在阿基罗库斯那里。甚至当动物们在阿基罗库斯的寓言故事里吵架时,每一个动物都以对人类社会的滑稽模仿方式诉诸于它自己的“权利”。 [4] 尽管如此,当新型的诗人们表达自己的情感时,他们仍然总是以城市国家为其社会背景。个人仍然是共同体的一部分,无论是在他独立自主之时,还是在他受制于城邦之时。有时候,诗人与其城邦的关系是未经表达的;有时候,他接受城邦并利用城邦,他对城邦的同胞讲话,将自己的想法告诉他们:这就是阿基罗库斯。 [5]

[117]重要的是,这种新型的个人崇拜并不是以现代的方式,作为完全沉浸在自身之中的个人的经验(无论他是受制于这个世界,还是摆脱了这个世界),作为纯粹私人情感的表露,得到表达的。我们现代诗歌的那种有意识的唯我论很可能只是一种朝着原初的、个人情感的简单叫喊的回归,我们在许多不同的历史阶段和不同的国家都听到过这种叫喊,这种叫喊即使在文明的最早时期也必定得到过表达。没有比认为在希腊人之前不存在个人体验这种假设更愚蠢的了。恰恰相反,通观整个世界和人类历史,除了个人体验,几乎不存在任何其他类型的体验和思想。希腊人既非第一个,亦非唯一一个对其自身的私人情感做出艺术表达的民族——正如中国的抒情诗令人印象深刻地所表明的那样,时至今日,中国的抒情诗仍深深地吸引着我们。但是,这些抒情诗的个体性质也显示出了它们与早期希腊的个体观念的本质差别。

尽管在开拓个体的新世界方面,希腊诗人表达了真正的个体观念和思想情感,但其仍然在某种程度上受到普遍准则的约束,并且认可统治其同胞的法律。——当然,希腊人的人格并非基督徒的人格理想,基督徒的理想是每一个灵魂都感觉到个体自身的价值,希腊人总是把人格看作与世界积极相关的东西,而不是与世界相分离的东西。个体情感和思想的希腊表达没有那种纯粹的主观性。对希腊人来说,人格不是通过把自己抛弃给主观的思想和情感,而是通过使其自身成为客观的东西,来获得自由和自我意识;而当它认识到自己是一个与外在法则相分离的世界时,也就发现了它自身的内在法则。

[118]这一对欧洲思想的发展具有直接影响的精神进程,可以用几个特殊的范例来说明。在提尔泰奥斯和卡利努斯的哀歌体诗歌崛起的过程中,我们已经看到了这一进程的一条平行线。在那里,我们就文化史上的一个重要事实发表了评论,即斯巴达的公民理想在诗歌中是通过对荷马式规劝——激励人们英勇作战的演说——的真实呈现的翻译和改写得到表达的。 [6] 现在,同样的改写进程在阿基罗库斯这里得到了再现;除斯巴达军队之外,整个城邦共同体现在都被诗人自己的人格取而代之了。在阿基罗库斯的哀歌及其周围,一次又一次地呈现出荷马的人物和命运。在这种对形式和内容的改写中,我们可以清楚地看到,荷马的伟大教育使命的实现:因为现在史诗正在占有个体的人格和品性,而荷马的建构性影响,对将个体提升到一个可以自由地生活和思想的更高阶段,已经比任何其他东西都做出了更大的贡献。

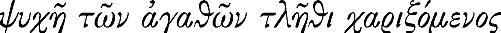

当阿基罗库斯将自己称为“埃尼阿利奥斯(Enyalios)君主身边的侍从”,又说他是懂得“来自缪斯的可爱礼物”的平常之人时, [7] 我们倾向于认为,这种思考方式中的真正创新之处,是诗人对他自身力量的敏锐感觉,由于他拥有战士和诗人的双重身份,诗人自觉其自身无论如何与他人有某种不同之处。不过,与此同时,我们也必须牢记,阿基罗库斯在塑造 他自己的人格时,使用的是史诗的表达方式,是通过将其包裹在英雄的装饰之下进行的——就像在此处,或者像当他自豪地谈论经历过的各种战斗时所做的那样,在这些战斗中,他作为一名雇佣兵对抗“优卑亚岛(Euboea)的主人,闻名遐迩的矛兵”,参加“战神阿瑞斯的激烈战斗”和“枪矛相拼的可悲工作”。 [8] 他以一个荷马式英雄的架势饮酒、吃麦饼,他“依矛而立”,是长矛给他带来了食物和美酒。 [9] 这些就是一个非贵族出身之人所说的话:是史诗赋予了他的生活和思想以品位(style)。 [10]

然而,无论如何,他并不觉得自己总是能够胜任这种英雄角色。除了将自己提升到拥有一个荷马式英雄的高贵之外,他通常不表达自己的人格。根据史诗的理想来衡量自己的行为,使他锐利的希腊双眼能够找到古代武士的盔甲不再适合自己并非英雄的四肢的地方。不过,即使在他承认自己的不足时,[119]他良好的幽默感仍然是不可战胜的:即便是面对已逝的不可企及的理想,他也能让自己的不足之处变成自我表达和快乐的自我肯定的新话题。例如,一个荷马式的英雄会认为丢失盾牌是荣誉的死亡,盾在人在,盾亡人亡,宁死不辱。 [11] 在这一点上,帕罗斯(Paros)的现代英雄与他们不同,他说:

我们的某个萨伊亚(Saian)敌人,现在正对着本人的盾牌兴高采烈,这是一块完美无缺的盾牌,我在林中不得已抛下它,这无可厚非;我总算逃脱了自己的结局,那就是死亡;丢盔弃甲?那又如何?去他的盾牌,我还可以买一个更好的! [12]

当此之时,他确信他的同辈们会认为他是在自嘲。现代的现实主义幽默、即使是英雄也只有一次生命可以失去的冷嘲式保证,与史诗华丽高贵的辞藻——“一块完美无缺的盾牌”和“结局,那就是死亡”——的有趣混合,是喜剧效果绝对可靠的源泉。在这些得意洋洋的词语的掩盖下,明目张胆的逃跑就敢以最无耻的吹牛做赌注:“我还可以买一个更好的!”盾牌到底是什么?不过是一块牛皮,加上一个金属盖子而已!

这是一门大胆的绝妙手艺,就这样将英雄主义转变成了朴实无华的自然主义;不过,即使在这种地方,史诗的后来部分也要先于阿基罗库斯。在《伊利亚特》的结尾,当阿喀琉斯回到帐篷,面对为儿子的尸体悲痛莫名的普里阿摩斯时,阿喀琉斯邀请他一起吃喝,他提到了尼奥柏(Niobe),因为尼奥柏与他一样,也曾为她的孩子们悲痛,他说,“尼奥柏在哭累时,也会想起吃东西”。 [13] 说到底,我们只是人类。即使是英雄主义,也有其限度。阿喀琉斯那段话中的天然的人性的悲剧,和阿基罗库斯诗歌中的喜剧,同样都突破了严格的英雄主义的行为规范。不过,希腊的聪明才智总是专心致志于想要找到一种正当的规范——要么肯定一种违背自然的更高理想,要么就像此处一样,为维护天然的人性而背弃某种理想的过分要求。这些段落表明,骑士荣誉和阶级偏见的锁链正在放松,而且已经为雇佣兵们所动摇。不过,这离在道德标准方面,将“自然”树立为个体行为的唯一准则的哲学革命还有很长一段距离。 [14] 不管怎样,当阿基罗库斯大胆地将自己置于贵族传统的责任感的约束之外时——通观他的诗歌,[120]这种态度显而易见且不以为耻——他已经觉得自己不仅比别人更加大胆创新,而且比传统荣誉和道德的奴隶更加自然、更加值得尊敬。

那乍一看来似乎是阿基罗库斯的一种纯粹的私人表达的东西,通常是关于得体和不得体的一般观点的一种变化的表达,是对部落偶像和习俗力量的一场正义斗争的表达。“变化”不仅是对传统行为规范的懒洋洋的抛弃,也是一场强加一种新的行为规范的严肃战斗。在最早的希腊社会类型中,对于人的行为,不存在比Fama(即公共意见)更强有力的判决。在公共意见的判决面前,不存在任何不服诉求。在公共判决面前俯首弯腰方面,荷马的英雄和赫西俄德的农夫与匠人没有分别。 [15] 不过,当阿基罗库斯宣称他独立于城邦民众关于是非和荣辱的判断时,他是在为一个更加自由的世界说话——他说:“倘若一个人在乎人们的流言蜚语,他就永远不可能有更多的生活乐趣。” [16] 毫无疑问,人性的好逸恶劳促进了这种道德束缚的解放(正如“乐趣”一词所显示的):一种道德上的懈怠伴随着这种自然主义的新自由。不过,对城邦公众意见的反抗并不仅仅建立在享乐主义的基础之上。阿基罗库斯对它的批评直击要害。人们被告知,一个公民如果尽心竭力为城邦服务,城邦就会让他备受尊崇且声名远扬,即使在他死后——自荷马以降,诗人们都将其作为公共服务的肯定报偿来谈论;但阿基罗库斯说:

没有人在他死后备受尊崇,也没有人在他死后能在其公民中声名流传:当我们活着时,我们追求生活的乐趣,但死亡总是非常缺乏生命的乐趣。 [17]

阿基罗库斯诗歌的另一残篇更明确地表明了他的意思。考虑到当一个人已经死亡,无需再怕时,总会有一些谣言诽谤是非蜂起,他说,“侮辱死者并非高贵之举”。 [18] 一个将公众意见的心理状态看得如此透彻的人,一个已经认识到大部分人的卑鄙无耻的人,他失去了对大众声音的一切尊重。荷马说,人们的想法就像人神之父宙斯遣送来的时日那样易变。 [19] 阿基罗库斯将其运用到他那个时代的生活中。 [20] 他问道,可曾有什么伟大之物从这些朝生暮死的生物中产生吗?古老的贵族道德将公众意见作为一种高级的力量来崇拜,对它作出了别出心裁的解释——因为贵族们认为,[121]公众意见意味着英雄壮举的名声,意味着他的慷慨同辈们的欣然认可。不过,当这一评判标准意味着民众嫉妒的流言蜚语时,它就变得荒唐可笑了,嫉妒的庸众总是以自己的小人之心来度君子之腹。因此,公众意见只不过是反对人的思想和行为的新自由的一种必要保护措施而已——这种新自由来自于新的城邦精神。

阿基罗库斯作为诗界第一个且最伟大的一个 [指责者],一个令人畏惧的讽刺作家(Satirist),一个“责骂者”(the Scold)的代表人物而闻名遐迩,这并非空穴来风。 [21] 关于其个人品格,已经有人从他的许多抑扬格诗歌尖酸刻薄、吹毛求疵的性质中,根据下述原则得出了草率的结论——这一原则就是:在抑扬格诗歌领域,如果有人在任何希腊诗歌的天才人物中寻找单纯的心理动机,且将其每一首诗解释为其创作者令人讨厌的人格的直接反映,是有道理的。 [22] 不过,诸如此类的理由忽略了在早期城市国家中,讽刺文章的兴起是普通民众日益增长的重要性的一个征兆。抑扬格互骂诗 (flyting)原先是狄奥尼索斯节日中的一个通常惯例,它保留了这个特点:它毋宁是公众意见的一种自由表达,而非私人仇恨的宣泄。这一点的证据,是抑扬格诗歌在后来一个世代的最真实的幸存,它存在于阿提卡的谐剧中,在那里,诗人作为公众批评意见的代言人说话。(这与同样确定的事实并不矛盾,如阿基罗库斯有时反对而非代表共同体的意见。反对和支持公众意见都是他的义务。)如果抑扬格诗歌只是一个自由个体的声音需要一个自己观点的听众这一点真实的话,那么就很难解释为什么同样的根源会产生西蒙尼德斯(Semonides)的哲学反思和梭伦的政治劝诫。更细致的研究表明,阿基罗库斯的抑扬格诗歌具有建议或劝告的一面,这与批评和讽刺的一面同样重要,实际上,二者具有本质上的亲缘关系。

[指责者],一个令人畏惧的讽刺作家(Satirist),一个“责骂者”(the Scold)的代表人物而闻名遐迩,这并非空穴来风。 [21] 关于其个人品格,已经有人从他的许多抑扬格诗歌尖酸刻薄、吹毛求疵的性质中,根据下述原则得出了草率的结论——这一原则就是:在抑扬格诗歌领域,如果有人在任何希腊诗歌的天才人物中寻找单纯的心理动机,且将其每一首诗解释为其创作者令人讨厌的人格的直接反映,是有道理的。 [22] 不过,诸如此类的理由忽略了在早期城市国家中,讽刺文章的兴起是普通民众日益增长的重要性的一个征兆。抑扬格互骂诗 (flyting)原先是狄奥尼索斯节日中的一个通常惯例,它保留了这个特点:它毋宁是公众意见的一种自由表达,而非私人仇恨的宣泄。这一点的证据,是抑扬格诗歌在后来一个世代的最真实的幸存,它存在于阿提卡的谐剧中,在那里,诗人作为公众批评意见的代言人说话。(这与同样确定的事实并不矛盾,如阿基罗库斯有时反对而非代表共同体的意见。反对和支持公众意见都是他的义务。)如果抑扬格诗歌只是一个自由个体的声音需要一个自己观点的听众这一点真实的话,那么就很难解释为什么同样的根源会产生西蒙尼德斯(Semonides)的哲学反思和梭伦的政治劝诫。更细致的研究表明,阿基罗库斯的抑扬格诗歌具有建议或劝告的一面,这与批评和讽刺的一面同样重要,实际上,二者具有本质上的亲缘关系。

阿基罗库斯不使用出现在史诗劝诫中的神话事例和神话典范。相反,他使用另一种类型的道德事例,这类事例非常清楚地表明了他正在与之说话的听众类型。这就是寓言故事。“我给你说一个寓言……”,然后,他开始讲猴子与狐狸的故事; [23] 同样,[122]狐狸和老鹰的传说也是以“在人们中间流传着一个寓言,它就是……”来开始的。 [24] 他从来不在带有传统英雄主义色彩的哀歌中使用寓言故事,而只在抑扬格诗歌中使用。在讨论赫西俄德的《劳作与时日》时,我们看到,寓言故事在民众说教方面是一个非常古老的因素; [25] 很显然,同样的潮流现在已经流进了阿基罗库斯的诗歌,在他的抑扬格诗中再次出现,这意味着阿基罗库斯的诗歌原本意在诉诸民众。还有另一个抑扬格诗人,他的作品与赫西俄德一样,让我们可以重构大众讽刺作品的原初形式:他就是比阿基罗库斯等而下之的同代人,阿莫戈斯的西蒙尼德斯 (Semonides of Amorgos),他曾写过一首敌视妇女的诗。 [26] 因为赫西俄德也经常贬低妇女,所以通常认为他是一个天然的厌恶女性者,他肯定遭受了什么痛苦,使他憎恨性。 [27] 不过,在大众讽刺作品中,对妇女尖酸刻薄的戏谑是一种非常古老的元素。西蒙尼德斯作品对这一主题的重复,不仅仅是对赫西俄德的软弱无力的模仿:它在古老的抑扬格诗歌中是一种本质性的主题,古老的抑扬格诗歌当然不仅局限于公众对不受欢迎的个人的攻击。两种元素——对某个个人的猛烈抨击,和对整个阶层的“辱骂”,比如,对好逸恶劳和一无是处的妇女的辱骂——都出现在古老的抑扬格诗歌中。毫无疑问,妇女们反过来也会对男人们恶言相向; [28] 不过,在阿里斯托芬之前,他们的侮辱和谩骂一直没有进入诗歌作品。

在根据现有的文献版本来重构大众讽刺作品(即 [责骂])方面,我们必须小心谨慎;不过,毫无疑问的是,大众讽刺作品原初就具有一种我们至今仍可追寻的社会功能。它既不表达道德非难,也不表达对某个随和无害的个体的任意厌恶:从其众所周知的特征来看,我们能说的只有这么多,因为宣传效果是其前提和正当性证明。狄奥尼索斯的狂欢节日——在那里,所有的舌头都肆无忌惮了——是

[责骂])方面,我们必须小心谨慎;不过,毫无疑问的是,大众讽刺作品原初就具有一种我们至今仍可追寻的社会功能。它既不表达道德非难,也不表达对某个随和无害的个体的任意厌恶:从其众所周知的特征来看,我们能说的只有这么多,因为宣传效果是其前提和正当性证明。狄奥尼索斯的狂欢节日——在那里,所有的舌头都肆无忌惮了——是 上演的时机和场合,那时,公民们知根知底、怀恨在心的真情实事,都可以站在屋顶上唾沫横飞,倾泻而出。公众意见明智地避开了自由的这种临时滥用;归根结底,纯粹个人的愤怒和怨恨,即使表达得最精致,也不可能有多少理想或艺术的价值。诚然,如果阿基罗库斯的诗歌仍然没有显示出抑扬格诗歌与公众意见的内在关联,那么,希腊人也永远不会在他死后数个世纪的音乐比赛中倾听他的话语,并将他作为自己的教育者位列荷马之后。 [29] 另一个证据,[123]是他经常诉诸其公民同胞的习惯,在抑扬格诗歌中并不比在其他诗歌中少。在从现存少量的残篇重构其作品方面,我们在此必须利用卡图卢斯 (Catullus)和贺拉斯 (Horace)的抑扬格诗歌——因为他们也不遗余力地攻击他们时代的丑闻丑事,而且,当他们攻击某个个人时,仍预设了至少一个理想的公众作为其情投意合的听众。 [30] 阿基罗库斯之后,早期希腊诗歌中抑扬格诗的一般发展进程使得下述事实确定无疑,即当一个抑扬格诗人批评一个人、一种意见、或者一种思想倾向时——这些都以任何可能的原因引起了公众的注意——他不是在说出他自己的随意厌憎,而是作为其公民同胞的代表和教师在说话。

上演的时机和场合,那时,公民们知根知底、怀恨在心的真情实事,都可以站在屋顶上唾沫横飞,倾泻而出。公众意见明智地避开了自由的这种临时滥用;归根结底,纯粹个人的愤怒和怨恨,即使表达得最精致,也不可能有多少理想或艺术的价值。诚然,如果阿基罗库斯的诗歌仍然没有显示出抑扬格诗歌与公众意见的内在关联,那么,希腊人也永远不会在他死后数个世纪的音乐比赛中倾听他的话语,并将他作为自己的教育者位列荷马之后。 [29] 另一个证据,[123]是他经常诉诸其公民同胞的习惯,在抑扬格诗歌中并不比在其他诗歌中少。在从现存少量的残篇重构其作品方面,我们在此必须利用卡图卢斯 (Catullus)和贺拉斯 (Horace)的抑扬格诗歌——因为他们也不遗余力地攻击他们时代的丑闻丑事,而且,当他们攻击某个个人时,仍预设了至少一个理想的公众作为其情投意合的听众。 [30] 阿基罗库斯之后,早期希腊诗歌中抑扬格诗的一般发展进程使得下述事实确定无疑,即当一个抑扬格诗人批评一个人、一种意见、或者一种思想倾向时——这些都以任何可能的原因引起了公众的注意——他不是在说出他自己的随意厌憎,而是作为其公民同胞的代表和教师在说话。

这种新型的诗歌有一种强烈的影响力,因为它回应了时代的需求。它是一种新要素在希腊诗歌中的首次现身,这种新要素与荷马诗歌的崇高风格、与传统叙事诗的庄严气势——这甚至出现在了阿基罗库斯的哀歌中——形成了奇妙的对比。新的起点是由城市国家的精神创造的,因为其公民的激情不可能只被赞扬(epainos)所支配——这种赞扬是古代贵族教育的一种认可和报酬。古人自己也意识到,普通人的“共同本性”是,较之赞扬,他们对责备更加敏感。 [31] 当阿基罗库斯以一种成功自信的语气与公众说话时,我们可以看到,作为监察员,他是他们的代表。他甚至敢斥责城邦的高官——将军和蛊惑民心的政客——他总是确信,他的猛烈抨击会受到热烈欢迎。 [32] 即使在他向内奥布勒(Neobule)求婚失败的故事中,在对她的父亲傲慢而激烈的辱骂中——因为她的父亲拒绝了他的求婚——他把整个共同体都想象成了他的见证人,这一点也是显而易见的,虽然他自己既是原告,又是法官。“父亲吕坎布斯(Lycambes)”,他叫喊道,“谁颠倒你了的理智?你以前神志足够清醒,现在却成了所有公民的笑料。” [33] 即使在这里,他猛烈抨击的形式也仍然具有某种劝诫的性质。

诚然,创作一部讽刺作品总会为宣泄个人情感提供一种强烈的诱惑。上世纪末,在莎草纸上发现了一首抑扬格诗的一段相当规模的残篇, [34] 它被正确地归之于伟大的憎恨者阿基罗库斯,它以大胆而又精彩的细节描写了作者希望降临在其敌人身上的灾难和痛苦,表明了个人仇恨的全部暴虐。[124]品达——这位教育艺术和通过表扬人的高贵行为而鼓励人的最伟大的大师——说:“我老远就看到,缺陷寻找者阿基罗库斯常常苦恼不已,因为他靠充满敌意的辱骂而自肥。” [35] 但是,有效的结论表明,即使这首诗也被一种有正当理由的 憎恨所主导,或者说,被一种阿基罗库斯认为是正当的憎恨所主导:“但愿我能目睹他遭受的这一切,他对我不义,与我订交之后,马上将我们的誓言踩在了脚底。” [36] 还有一行保存下来的诗句,没有上下文,是对一个无名人士的辱骂:“你没有义愤填膺的能力!” [37] 这显然是指阿基罗库斯憎恨的一种品质——没有能力感受到正义的愤怒,这种无能后来作为一种道德缺陷出现在逍遥学派的伦理学中。 [38] 这段话充分说明了阿基罗库斯所有憎恨诗的特点。就像那首针对假朋友的诗的结尾,它表明他的抑扬格诗包含一种强烈的规范性因素。他之所以能如此轻易地放弃他自己的人格,是因为他知道,他是在用一种普遍的而非个人的标准去评判一个他所责备的人。这很好地解释了从抑扬格讽刺诗到抑扬格教谕诗或反省诗的轻松过渡。

让我们转向揭示阿基罗库斯人生哲学的作品,即他的教谕诗和反省诗。当他鼓励自己的朋友耐心地忍受不幸,或者告诉他们把一切交给神明时,我们又一次注意到了他对荷马的依赖。凡人所有的幸与不幸,都是时运女神堤喀(Tyché)和命运女神莫伊拉(Moira)给予的。 [39] 众神操控万物,毫不费力,常常使在灾难中跌倒在地的人重新站立,又常常使走路稳当的人跌倒在地。 [40] 在后来的希腊思想讨论时运女神的力量时,这些话屡见不鲜。阿基罗库斯的宗教思想植根于堤喀女神所致的困境,他关于神(God)的知识就是关于堤喀女神的知识。他从荷马那里获得了这些话语的内容和一些现行的短语,只不过他把人抗拒命运的战斗从荷马的英雄世界转移到了日常生活的世界。戏剧现在是在诗人自己的人生舞台上演出;他模仿史诗的行为,把自己看作一个英雄,以史诗的庄严和激情来行动和受苦,他认为自己的事业受到荷马哲学的启发,要用荷马哲学来解释。 [41] 人越是自由地和自觉地学习给自己的思想和行动以指引,[125]就越是不可避免地与命运所致的困境迎面相逢。

当希腊人学习理解人类自由的问题时,他们对命运女神堤喀的奥秘有了更深的洞察。尽管如此,在努力获致自由的过程中,人不得不摈弃命运女神的许多礼物。因此,正是阿基罗库斯首先确切地表达了这一想法:即一个人只有在由他自己选择的生活中,才有自由可言。这是一首著名的诗, [42] 在这首诗中,说话者宣称,他不稀罕吕底亚国王巨吉斯 (Gyges)的财富,他也不会因为野心勃勃而逾越诸神和凡人之间的界限,更不羡慕僭主的权力:“因为这一切太过渺茫,非我所知。”另一首诗是他对自己内心的奇妙演说, [43] 该诗表达了此种壁立千仞的放弃所依据的精神体验。这是希腊文学中第一份伟大的独白:一个劝诫性的演说,不是针对另一个人,如通常在哀歌和抑扬格诗歌中那样,而是针对诗人自己的演说;因此,阿基罗库斯既是那个提建议的说话者,又是思考和下决心的聆听者。 [44] 《奥德赛》中有这方面的一个例子,阿基罗库斯从那里借来了信念和情境。但是,让我们看看他怎么理解奥德赛的名言——“我的心,要坚强,你从前就忍耐过种种恶行!” [45] 他召唤自己的意志从痛苦绝望的漩涡中奋起,坚定不移,英勇拒敌:

胜利了,不要在公众场合欣喜惹狂,失败了,也不要躺在家里唉声叹气;遇欢乐,喜乐有度,遭厄运,哀伤有节,要理解那捆绑人类的节律!

这种高傲的独立所依据的理想,不纯粹是作为日常生存之最安全途径的适度 的一种实践建议。在一切人类生活中,存在着一种“节律”(rhythm) [46] ,这是一个普遍的观念。阿基罗库斯关于人要自律的劝诫,以及不要哀乐过度的警告,正是建立在人类生活的这种节律之上——他的意思是,不以物喜,不以己悲,不要因为来自命运的幸与不幸而过度波动。这种意义上的“节律”,很可能是首次出现在伊奥尼亚的自然哲学和历史思考中的观念的早期痕迹——这种观念认为,在存在的自然过程中,有一种均衡的客观规律。希罗多德明确地谈到“人事的循环”, [47] 他考虑的主要是人类命运的兴衰起落。

我们千万不要被阿基罗库斯的话所误导,以至于认为,他所谓的“节律”是一种“流动(flux)”——尽管现代的节奏观念是某种流动的东西,[126]而有些人甚至将这个词本身从 (即“流动”)引申出来。 [48] 这个词的历史不允许我们这样解释,它在音乐和舞蹈运动(我们从这里得到这个词)中的运用,是第二位的,而且在某种程度上还遮盖了其原始意义。我们必须首先研究,希腊人拿什么作为音乐和舞蹈的本质;该词在阿基罗库斯诗行中的原始意义清楚地显明了这种本质。如果节律“捆绑” [49] 人类——我将其译为“捆绑人类于其锁链中”——它就不可能是一种“流动”。我们还是思考一下埃斯库罗斯肃剧中的普罗米修斯吧,他被铁链锁住不能动弹;他说,“我被捆绑在这个‘节律’中”;思考一下薛西斯一世,埃斯库罗斯说他锁住了达达尼尔海峡的水流,并将其“变成另一种形式(节律)”,即可以跨越的水上航道:也就是说,他将水路变成了一座桥,将洪流捆绑在强大的锁链中。 [50] 因此,“节律”就是给运动变化加上锁链,给流动之物加上界限:就像它在阿基罗库斯那里的意思一样。德谟克利特也在真正古老的意义上谈到了原子的节律,他用“原子的节律”不是意指它们的运动,而是它们的样式(pattern)——或者如亚里士多德对其完美翻译一样,指它们的结构 (schema)。 [51] 这就是古代评论家们为阿基罗库斯的话给出的正确解释。 [52] 显然,当希腊人谈论一座建筑或者一尊雕塑的节律时,它不是一个来自音乐语言的隐喻;希腊人在音乐和舞蹈中发现的节律背后的原初概念,不是流动 (flow),而是停顿 (pause),是对运动变化的坚决限定。 [53]

(即“流动”)引申出来。 [48] 这个词的历史不允许我们这样解释,它在音乐和舞蹈运动(我们从这里得到这个词)中的运用,是第二位的,而且在某种程度上还遮盖了其原始意义。我们必须首先研究,希腊人拿什么作为音乐和舞蹈的本质;该词在阿基罗库斯诗行中的原始意义清楚地显明了这种本质。如果节律“捆绑” [49] 人类——我将其译为“捆绑人类于其锁链中”——它就不可能是一种“流动”。我们还是思考一下埃斯库罗斯肃剧中的普罗米修斯吧,他被铁链锁住不能动弹;他说,“我被捆绑在这个‘节律’中”;思考一下薛西斯一世,埃斯库罗斯说他锁住了达达尼尔海峡的水流,并将其“变成另一种形式(节律)”,即可以跨越的水上航道:也就是说,他将水路变成了一座桥,将洪流捆绑在强大的锁链中。 [50] 因此,“节律”就是给运动变化加上锁链,给流动之物加上界限:就像它在阿基罗库斯那里的意思一样。德谟克利特也在真正古老的意义上谈到了原子的节律,他用“原子的节律”不是意指它们的运动,而是它们的样式(pattern)——或者如亚里士多德对其完美翻译一样,指它们的结构 (schema)。 [51] 这就是古代评论家们为阿基罗库斯的话给出的正确解释。 [52] 显然,当希腊人谈论一座建筑或者一尊雕塑的节律时,它不是一个来自音乐语言的隐喻;希腊人在音乐和舞蹈中发现的节律背后的原初概念,不是流动 (flow),而是停顿 (pause),是对运动变化的坚决限定。 [53]

在阿基罗库斯那里,我们看到了一种新的、个人形式的文化奇迹,它建立在对人类生活的一种基本模式——一种自然的、最终的基本模式——的自觉认识之上。人的思想和欲望不需要传统道德的强制,就能使自身与这种生活类型相一致。现在,人的思想成了其生活的主人;而且,正如它试图为城邦共同体的生活编撰普遍的法律一样,它也竭力涌入人的灵魂,将混乱无序的激情冲突控制在固定的界限之内。这种冲突在接下来的数个世纪内,在希腊诗歌中得到了反映,因为直到很久之后,哲学才进入这种冲突之中。在自荷马到公元前四世纪的诗歌的长途跋涉历程中,阿基罗库斯的作品是一个重要的阶段。他的诗歌,还有他的时代,诞生于自由个体理解和解决史诗的神话内容之外的人类生活问题的需要——在此之前,[127]史诗是唯一可以提出问题和回答问题的领域。当诗人们吸收了史诗开启的问题和观念,并真正使它们成为自己的问题时,他们自然而然地为自己创造了新的诗歌形式,即哀歌体诗歌和抑扬格诗歌,并对他们的个人生活产生了一种直接的影响。

在阿基罗库斯之后的一个或半个世纪内,在伊奥尼亚写作的诗歌,有足够数量的残存可以证明,是沿着他所开创的道路前进的,但没有一首具有他的那种眼界和力量。他的后继者们主要受他的哀歌和反思性的抑扬格诗歌的影响。西蒙尼德斯现存的抑扬格诗,是一种坦诚的说教。其中的第一首, [54] 以其开门见山的谈吐,表明了抑扬格诗歌的教育倾向,他说:

我的儿啊,宙斯掌控着世间万物的去向,他想怎么安排就怎么安排;而我们人类却对此一无所知。我们是朝生暮死之物,像动物那样活着,不知道天神将怎样把每一个人带向终结。我们大家都以希望和自我安慰为生,一心想着不可能的事情……在人们到达目的地之前,年老、疾病、战争或翻滚的波涛中的死亡早已先期而至;而另一些人因命苦,给自己套上了绞索,心甘情愿地告别了太阳的光辉。

与赫西俄德一样, [55] 西蒙尼德斯也抱怨人所面临的每一种可能的厄运。无数的魑魅魍魉,不期而至的飞来横祸包围着他。“如果你愿意相信我,那么我们就不应该留恋自身的不幸”——在这里,我们又一次听到了赫西俄德的声音 [56] ——我们“不应该执着于令人悲伤的不幸而折磨自己”。

这首诗的结尾已经遗失了,不过,相同主题的一首哀歌弥补了西蒙尼德斯必定曾经为人类提供的建议。 [57] 他们对不幸的盲目追求的根源,是他们对永生的希望:

希俄斯人(Chios)说过一句话,一句比别的话都好的话:“人生一世,草木一秋,人事代谢正如树叶荣枯。” [58] 听过这话的人绝少将之铭记在心;因为每个人都怀抱希望,那种在朝气蓬勃的心中生根发芽的希望。当一个人处在生命的烂漫时期,携带着一颗轻盈欢快的青春之心,就生出良多注定落空的念想。因为他从不考虑衰老和死亡,在他健康时,也不会想到疾病。愚者的心思就是这样,绝不懂得有死之人的青春何其短暂,花开花谢,红消香断。[128]不过,你现在应该全然知晓,想一想生命的终点,给你的灵魂一些欢乐。

在此,年轻似乎是所有过分大胆的幻想和愿望的根源,因为它缺乏荷马的智慧,不会想到人生短暂,转瞬即逝。不管怎样,诗人的寓意是一种陌生的新东西:一个人应当在他能够享受时就应该享受生命的乐趣,今朝有酒今朝醉。这不是荷马的意思。 [59] 这是有选择的一代的结论,对他们来说,英雄时代高贵的行为规范已经失去了深刻的严肃性,他们只从中选择适合自己的一部分,也就是悲叹人生短暂的那部分。当这一令人伤感的真理从史诗世界被置换到哀歌诗人的自然世界时,它不可避免地创造的,不是一种悲剧的英雄主义,而是一种热烈的享乐主义。 [60]

当城市国家对其公民拧紧法律的锁链时,他们越来越热切地寻求以其私人生活的自由来补充公共生活的严肃死板。伯利克里在阵亡将士葬礼上的演说中表达了自由论者的理想,他把雅典人的理想说成是斯巴达人严肃死板的对立面:“当我们的隔壁邻人为所欲为的时候,我们不至于因此而生气;我们也不会因此而给他难看的眼色以伤他的感情,尽管这种眼色对他没有实际的损害。在我们私人生活中,我们是自由而宽容的;但是在公共事务中,我们遵守法律。” [61] 对城邦严格的法律规范来说,满足其公民的本能需求,允许他们享有某些娱乐是必需的;如果对自由的哭喊变成了一种对享乐的哭喊,这是一种非常人性的冲动。这不是真正的个人主义,因为它还没有与超个人的力量发生冲突。 [62] 不过,在法律规范设立的界限之内,对个人幸福的需求,有一种看得见、摸得着的拓展;在生命与义务的平衡中,个人现在把更大的分量放置在了生命一方。伯利克里时代的雅典文明认识到了城邦的需要和个人的希望之间的区别;不过,为了赢得这种认识,还需要一场战斗,这场战斗首先在伊奥尼亚赢得了胜利。那里第一次产生了享乐主义诗歌,它激情洋溢地为个人感官幸福的权利辩护,并断言,欠缺这种享乐的人生了无生趣。

与阿莫戈斯的西蒙尼德斯 一样,科罗丰的弥涅墨斯 (Mimnermus of Colophon)也写诗赞扬生命的欢乐。这一信息在阿基罗库斯那里只是强烈的自然本能的副产品,只是一时兴致的表达,但在他的两个后继者那里却成了生活的终极秘密。[129]它成了一场改革运动,一个他们希望使所有人都皈依的生活理想。没有金发的阿佛洛狄忒(Aphrodite),什么是生活?什么又是快乐?弥涅墨斯喊道,让我不再关心男欢女爱,我宁愿去死。 [63] 不过,如果我们把他叫作堕落的好色之徒,那就大错特错了。(我们没有足够多的西蒙尼德斯的作品,可以使我们重构他的品格。)有时,弥涅墨斯以一位政治家和一名勇士的清晰声音说话,而他的诗歌,荷马式紧凑的短语,随着骑士的激情一起跃动。 [64] 然而,当诗人开始自由地抒写他内心的欢乐时,这就成了诗歌中的一个新步骤,对人类文化产生深刻影响的新步骤。

现在,在命运和“宙斯的礼物”——这是在它们到来时他们不得不接受的 [65] ——的束缚之下,人们发出越来越沉重的呻吟与叹息,与此同时,他们以前所未有的敏感悲叹人生短暂和感官欢愉的转瞬即逝;这两个方面的哀怨,在荷马之后的诗歌中不绝如缕,它们共同见证了一种不断增长的倾向:将一切都看作对个人生活的权利的影响。一个人越是让自己受制于自然本能的需求,他就越是全身心地沉浸于自然的欢愉,随之而来的郁郁寡欢和听天由命就越是深远无垠。死亡、年老、疾病、厄运,以及一切伏击人的生活的其他危险, [66] 都生长为一个随时威胁他的巨人种族,即使他竭力在各种短暂的欢愉中逃避和躲藏,他也会发现这些欢愉已被人世的悲凉之雾污染殆尽了。

在希腊精神的历史上,诗歌中的享乐主义派标志着一个最重要的发展阶段。要证明其重要性,我们只需牢记,希腊人的逻辑总是让伦理学和政治学中的个人意志问题作为享乐( )和高贵(

)和高贵( )的一种冲突而出现。这种冲突在智术师哲学中得到了更加清晰的表达,而柏拉图哲学的顶峰则是享乐在主张自己是“最高的善”上的失败。这种对立在公元前五世纪时变得尖锐而明确;从苏格拉底到柏拉图,阿提卡的哲学家们的所有努力都旨在调和这种冲突和对立,它们在亚里士多德人格理想的最终和谐中相遇。 [67] 但是,在这一切发生之前,享受生命和旨在快乐的自然本能必须作为一个原则得到肯定,这个原则直接与

)的一种冲突而出现。这种冲突在智术师哲学中得到了更加清晰的表达,而柏拉图哲学的顶峰则是享乐在主张自己是“最高的善”上的失败。这种对立在公元前五世纪时变得尖锐而明确;从苏格拉底到柏拉图,阿提卡的哲学家们的所有努力都旨在调和这种冲突和对立,它们在亚里士多德人格理想的最终和谐中相遇。 [67] 但是,在这一切发生之前,享受生命和旨在快乐的自然本能必须作为一个原则得到肯定,这个原则直接与 [美、高贵]的教义相冲突——在史诗和早期哀歌中,后者一直是直接教导或间接教导的基本原则。[130]阿基罗库斯之后的伊奥尼亚诗歌首先作出了这种肯定。这种精神发展的方向显然是离心发散的。在瓦解城市国家的社会结构方面,其强大力量与法律将城邦凝聚为一体的力量不相上下。

[美、高贵]的教义相冲突——在史诗和早期哀歌中,后者一直是直接教导或间接教导的基本原则。[130]阿基罗库斯之后的伊奥尼亚诗歌首先作出了这种肯定。这种精神发展的方向显然是离心发散的。在瓦解城市国家的社会结构方面,其强大力量与法律将城邦凝聚为一体的力量不相上下。

这些新冲动,除了在由阿基罗库斯之后的抑扬格和哀歌诗人创造的说教性和反思性诗歌类型中,不可能在别的地方得到表达和认可。当他们宣扬享乐主义时,这种享乐主义并非指某个个体的一时偏好;它是一个普遍原则,是每个个体享受自我生命的“权利”。西蒙尼德斯和弥涅墨斯的每一首诗都在提醒我们,这些诗是在希腊人将逻各斯应用于自然,是在米利都自然哲学诞生之际写下的。希腊人的逻辑毫不犹豫地直面人的生活问题——就像我们会从传统角度思考哲学史中的这一时期一样,传统的哲学史通常也把重点放在宇宙论问题之上。 [68] 这种新冲动进入了诗歌并赋予诗歌以灵感,它常常是表达道德观念的媒介,它让诗歌讨论道德问题。诗人现在为他的听众提供了一种人生哲学。与阿基罗库斯的诗歌不同,西蒙尼德斯的幸存诗歌不是个人情感一时冲动的表达,它有时采用一种反思性的语调:它们是关于一种特定情境的训词;而弥涅墨斯,尽管他是一个远比西蒙尼德斯伟大的艺术家,但他在大多数作品中显示了相同的沉思偏好。因此,当诗歌从英雄世界转向普通人的日常世界之时,它仍保持了其教育品格。

当伊奥尼亚诗歌在公元前七世纪的转折点上,集中讨论个人生活和个人享受生活的权利时,爱奥利亚的抒情诗人萨福 (Sappho)和阿尔凯奥斯 (Alcaeus)表达了个人内在的心灵生活本身。在希腊的精神生活中,他们的抒情诗是一种独一无二的现象。接近他们的最简捷途径,是阿基罗库斯独特的个体言说,阿基罗库斯用个人情绪的变幻色彩为他自己的私人经验和普遍观念同时着色。他的作品是他们的诗歌的必要前奏;甚至他的憎恨诗——它们充满了他自己的情感与偏见——也是由一种普遍的道德标准来标定方向的。爱奥利亚的抒情诗,尤其是萨福的抒情诗,远远超出了这个界限,成了纯粹情感的声音。[131]毫无疑问,是阿基罗库斯的诗作赋予个体人格如此重要的意义和变化多端的表达,以至于在他之后,有关精神的最隐秘的动作都能被揭示并转化成诗歌;也是他的作品使他的继承者们为显然无形无象的个人情感给出了普遍有效的诗歌形式——因此,萨福实际上是把她最隐秘的内心生活转化成了不朽的人性,而又没有剥夺其当下体验的魅力。

在爱奥利亚抒情诗中,人的内在心灵塑造其自身的非凡历程,与当时小亚细亚希腊人的哲学创造和法治国家的创造相比,其不可思议的程度毫不逊色。尽管这是一个奇迹,但我们却不能因此而对以下事实视而不见,即爱奥利亚抒情诗,与希腊诗歌的其他形式一样,也植根于城邦共同体的生活。从最近几十年发现的丰富多样的诗歌来看,显而易见,正如阿基罗库斯在每一首诗中都谈到围绕他的世界或者对围绕他的世界说话一样,阿尔凯奥斯和萨福的诗歌总是为外在的机缘所激发,并为一个特定的听众所创作。因此,它是在特定的习俗范围之内写就的;就像我们在品达的作品中追踪其习俗因素一样,我们现在正在学习清晰地追踪他们诗歌中的习俗因素。不过,对我们来说,以下事实中存在着一种更深刻、更积极的意义,这个事实就是,阿尔凯奥斯的一首饮酒歌以他的同伴们的一场宴饮为先决条件,萨福的一首情歌或一首婚礼之歌则以年轻的女音乐家——她们是她的朋友——社团为先决条件。

宴饮或者酒会,对希腊男子来说——通过其自由友好的伙伴关系及其精致的智识传统——是新征服的个人自由王国的都城。 [69] 因此,我们发现,男子主要通过为酒会写作的诗歌来表达他们的个性和人格。此时此刻,宴饮诗流进了一条更加宽广的河流,它从许多源头得到滋养,同时随身携带着一个男人可以感受的全部强烈情绪。 [70] 阿尔凯奥斯诗歌的存世残篇包括各种类型的情绪表达和理性反思。其中的一大组由政治诗组成,充满了强烈的激情和阿基罗库斯式的毒液,比如对被谋杀的僭主密尔西洛斯(Myrsilus)的野蛮攻击。 [71] 诗人为他的情爱诗在信任的朋友们中间选择了一个合适的听众:在他信任的朋友们中间,诗人极度痛苦的内心的沉重秘密得以纾解。诗歌为朋友们提供的严肃深沉的建议表明,[132]私人关系对于稳固和加强个人孤独无依的生活的日益增长的重要性。其他的抒情诗再一次来源于对自然的情绪性沉思(the emotional contemplation of nature)——一种首先可以在阿基罗库斯的诗歌中发现踪迹的情绪。 [72] 阿尔凯奥斯及其朋友们不是将自然看作一个客观的或者审美的壮观景象,就像荷马笔下的牧羊人,他站在高高的山顶,愉快地注视午夜星辰的壮丽景色; [73] 他们觉得日明夜暗、四季轮替、宁静与暴风、冬日的霜雪和春天生机勃勃的气息,都反映了人内心的情绪更替,而大地和天空则回应并强化了他们爱和痛的哭喊。阿尔凯奥斯诗歌对命运和人生机遇的温和、宁静和顺从,与其饮酒诗纵情声色的哲学形成奇妙的对比,后者召唤一种狄奥尼索斯式的沉醉以淹没对世界的关注。因此,即使其诗歌的个人语调也没有断绝其与社会的联系,尽管社会只是一个私人朋友的小圈子,在那里,个人可以自由自在地诉说内心的所思所想。

饮酒诗与宗教仪式上的颂诗和祷诗的表达并无不同;因为二者都是自我表达转化为诗歌的原初形式。在祈祷时,人除了他自己的纯粹个体之外,脱落一切站在那里,就像人生开端之时那样面对纯粹的存在(Being)。当他把神祇作为一个不可见却在场的“你”与之说话时,他的祈祷就成了在没有听众的情况下,表达自己的思想,发泄自己情绪的媒介;这一点,没有任何其他地方,比在萨福的诗歌中显示得更加美丽。 [74]

希腊精神需要萨福来探索个人情感的新世界的最后隐秘之所。希腊人自己觉得他们对萨福深怀感激,因为正如柏拉图所言,他们尊她为第十位缪斯女神。虽然还有其他写诗的希腊妇女,但没有一个可以与其相提并论或者望其项背。她独一无二。虽然,与阿尔凯奥斯的抒情诗的丰富多样相比,萨福的诗歌所涉范围较为狭窄。它谈论的总是女人的世界——而且不是那个世界的全部,只是女诗人在其女友圈子中的个人生活。女人是男人的母亲、情人和妻子;正是在这些方面,萨福在希腊诗坛频繁现身,并被每个时代的诗人所尊崇,因为在男人心中,她就生活在这些方面。[133]不过,在萨福的诗中,女人很少化身为母亲或情人——只有在一位朋友进入或离开其少女团体时才如此。这样的女人并非萨福诗歌灵感的主题。她的朋友们都是刚刚离开她们母亲的少女;在一个未婚女子——她像一个女祭司那样服伺缪斯女神——的保护下,她们用她们的舞蹈、比赛和歌唱献身于美的事业。

希腊的诗人就是一名教师;这两种职能在萨福的那些少女艺人(thiasos of girls)那里达到了前所未有的高度统一,这些狂热地追随萨福的少女们将自己奉献给了音乐。 [75] 毫无疑问,她们崇拜的美超出了萨福自己诗歌的范围,囊括从以往继承而来的一切美。对具有阳刚之气的英雄主义传统而言,萨福的情歌,因完美和谐的友爱而欣喜若狂,它为女性的灵魂增加了热忱和高贵。她们在童年和婚姻之间描述第三种理想的生活——在少女阶段,女人被教育要尽可能达到精神高贵的最高境界。萨福圈子的存在以她那个时代的希腊人所接受的诗歌教育观为前提;但其新颖和伟大之处在于,通过它,妇女们被允许进入男人的世界,并且征服了那个她们对之拥有正当要求的部分。因为这是一种真正的征服:它意味着妇女们现在参与了对缪斯女神的服务,而且这种服务与铸造其品格的进程结合在一起。不过,如果没有爱欲之神释放精神力量的能力,就不可能有这种塑造人的灵魂的本质性融合。柏拉图的爱神和萨福的爱神之间的对比是显而易见的。女性的爱神,尽管是以其悦耳动听和温柔纤弱吸引我们,但其强大足以在其崇拜者的灵魂中创造一种真正的共同体。因而,他[女性的爱神]不仅仅是单纯的情感:他必定参与和加入了那些他在某个更高的统一中启迪的灵魂。他现身于舞蹈和演奏的感性优雅中,化身于那些光辉形象中——这些形象是其同伴们的朋友和理想。萨福抒情诗的伟大时刻,在她努力赢得一个尚未成熟的少女之心时款款降临;在她向一个深深爱恋的朋友依依惜别时到来——这个朋友正要脱离她的同伴们回归家庭,或者追随她的丈夫郁郁而去[她的丈夫只是赢得了与她的婚姻,而那时的婚姻与爱情无关];最后,是在她黯然思念自己的一个同伴时悄然而至——日落时分,她昔日的同伴天各一方,[134]正在一个寂静无声的院子里徘徊踟蹰、徒劳地呼唤她已经失去的伴侣萨福之名。

无论是对萨福的爱欲的性质作出无从证实的心理学解释, [76] 还是对此类解读的亵渎行为义愤填膺,并断言萨福和她的女友们只是感受资产阶级的基督徒也能准许的情感而已,都是徒劳无益且不合时宜的。 [77] 从她的诗歌来看,这一点是明确的,即萨福的爱欲是一种激情,这种激情使其沉溺者的整个存在摇摇欲坠,心神俱醉,它死死地控制着人的五官感觉,比灵魂有过之而无不及。我们没必要劳心费力地去判定萨福的激情中是否存在着肉欲的一面;我们感兴趣的是它把握和转化整个人格的那种令人惊异的力量,以及它所释放的壮阔波澜的情感。在希腊人中,还没有任何一个男性的爱情诗达到萨福抒情诗的精神深度。因为希腊男子将精神和感官区分为存在的对立两极——因此,很晚之后,他们才相信性爱的激情可以获得如此重要的意义,以至于可以侵入他们的精神本性并洞穿他们的整个生命存在。

这种男性态度上的变化曾经被称为希腊文化的女人气。诚然,在这一历史早期,只有一个女人才能做到灵魂和感官同样的彻底放任,我们应该认定这种灵魂和感官同等的彻底放任够得上“爱情”之名。爱是女人生存的全部,只有女人才能以全部身心一丝不苟地迎接爱的到来。不过,在那样一个时代——这个时代即使有为了爱情的婚姻,那也是极其罕见的——对一个女人来说,设想这样一种对男人的激情,是极其困难的;正如一个男人的爱的最高体现,不是表现为对一个女人的爱,而是呈现为柏拉图式的精神之爱一样。但无论如何,将萨福的感情——它从来没有脱离过感性的范围——解释为柏拉图式的灵魂对于永恒原型(idea)的渴望和超越尘世的向往(这是柏拉图之爱的秘密),这将是一种年代错乱。不过,她与柏拉图也有相同之处:她也感觉到真正的激情促使灵魂沉入自身的深渊。从此种感受中升起无垠的哀伤,这哀伤不仅使她的诗歌充满忧郁的温柔魅力,而且还赋予其诗歌真正的悲剧的更高境界。

萨福很快成了一个传奇人物;神话学家们通过讲述她对一个英俊男子法翁(Phaon)的不幸爱情,并将她的精神悲剧转换成莱卡迪亚悬崖(Leucadian cliffs)的旷世一跳, [78] 来解释她的个性和情感之谜。[135]不过,在萨福的世界里没有男人;男人只在其门口作为一个被爱的未婚女子的求婚者出现,而他遭遇的只是一种并不友好的注视。当萨福想到如果一个男人能坐在他心爱之人的对面,倾听她甜美的声音和令人心醉的笑声,他就像神灵一样幸福时,她正在回忆的是她接近自己的爱人时感受到的情感。这种声音和笑声使她心旌摇荡,神魂颠倒:

当我恰好看到你时,我声音嘶哑,舌头打结,一团微弱的火苗在肌肤下窜动,双眼发黑,耳中轰鸣,汗出如浆,全身颤抖,无力如草,看上去就像一个死人。 [79]

萨福的最高艺术成就是她具有这样的天赋:她既以民谣的天真无邪,又以个人情感的感性率真,来描写她的内心体验。在歌德之前,在欧洲的艺术作品中,可有与之相提并论的成就?如果我们愿意相信上引情歌是萨福为一个学生的婚礼而写,相信萨福选择这种婚礼形式来传达她无与伦比的私人语言,我们就不再需要其他例子来证明,她深沉的情感可以将传统的风格和语言转化成自身个性的纯粹表达。正是这种单纯的情境鼓励了那些赋予诗歌以真正意义的微妙情感。不过,如此深度的个性只对一个女人成为可能,以及这个女人只是通过爱情给予的力量而臻于如此深度,这些并非偶然机遇所致。作为爱情力量的使者,萨福进入了诗人的王国,这个王国迄今为止一直为男子所独有。在不久之前发现的一首颂诗的序言中,她的独特使命得到了象征性的说明:

有人说人世间最幸福的事是有一队骑兵,也有人说是有一队步兵,还有人说是有一中队的海军舰船。不过,我要说,最幸福的事是有一个心爱的人。 [80]

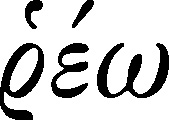

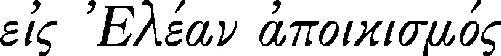

[1] 史诗的“殖民地创建的形式( -form)”显然起源于早期希腊城市国家时期叙事诗的一个后出分支,因为它歌颂城邦的神话起源或者神话-历史起源。例如,科罗丰的塞诺芬尼(Xenophanes of Colophon)写了科罗丰的一次

-form)”显然起源于早期希腊城市国家时期叙事诗的一个后出分支,因为它歌颂城邦的神话起源或者神话-历史起源。例如,科罗丰的塞诺芬尼(Xenophanes of Colophon)写了科罗丰的一次 [殖民地创建](第欧根尼·拉尔修IX,20),不过,他是在离开了这个城市,并且是在这个城市丧失了政治独立之后写的。他的

[殖民地创建](第欧根尼·拉尔修IX,20),不过,他是在离开了这个城市,并且是在这个城市丧失了政治独立之后写的。他的 [爱利亚殖民](第欧根尼·拉尔修IX,20)写当时的一个事件,即南意大利爱利亚(Elea)城邦的建立,他本人见证了这一事件。

[爱利亚殖民](第欧根尼·拉尔修IX,20)写当时的一个事件,即南意大利爱利亚(Elea)城邦的建立,他本人见证了这一事件。

[2] 在《会饮》209d中,柏拉图将早期希腊的立法者——吕库古、梭伦以及其他一些为其城市拟写法律的人,与诗人——荷马、赫西俄德以及其他诗人——相比拟;而且把前者的作品比作后者的作品。更有甚者,在《斐德若》257e中,柏拉图表明,政治家们在平常写作法律规章时练习他们的散文技艺,为的是将其遗赠给后世子孙。在《斐德若》258c,柏拉图将希腊和波斯的伟大立法者描述为 [法庭演说词写手,散文家]。显而易见,柏拉图认为他们是散文写作的真正创始人。政治家同样也是某种类型的

[法庭演说词写手,散文家]。显而易见,柏拉图认为他们是散文写作的真正创始人。政治家同样也是某种类型的 [创作者];议事会就是他的舞台,与每一个伟大的诗人一样,他在其追随者中拥有

[创作者];议事会就是他的舞台,与每一个伟大的诗人一样,他在其追随者中拥有 [赞美者](《斐德若》258b)。与此类似,柏拉图将自己的工作看作是一个立法者的工作,可以与伟大的诗人相提并论(《法义》811c)。在《高尔吉亚》(Gorg .)451b中,那些撰写在公民大会上通过的法令(psephismata)的政治家,被说成是“作家(

[赞美者](《斐德若》258b)。与此类似,柏拉图将自己的工作看作是一个立法者的工作,可以与伟大的诗人相提并论(《法义》811c)。在《高尔吉亚》(Gorg .)451b中,那些撰写在公民大会上通过的法令(psephismata)的政治家,被说成是“作家( )”;而logographoi(法庭演说词写手)的法庭讲词(柏拉图,《欧绪德谟》[Euthyd. ]272a)则无非是这种早期法律散文的另一种形式。律法(Thorha),即所谓的摩西五经,难道不是希伯来文献中最古老最重要的部分吗?在其他的东方民族文献中,我们也可以找到类似的东西。

)”;而logographoi(法庭演说词写手)的法庭讲词(柏拉图,《欧绪德谟》[Euthyd. ]272a)则无非是这种早期法律散文的另一种形式。律法(Thorha),即所谓的摩西五经,难道不是希伯来文献中最古老最重要的部分吗?在其他的东方民族文献中,我们也可以找到类似的东西。

[4] 阿基罗库斯残篇94(狄尔编)。

[5] 参见阿基罗库斯残篇7,1—2;9;52;54;60;64;85;88,4;109;所有这些段落都讲到了他的同胞、城邦及其公共事务。

[6] 参见本卷此处 提尔泰奥斯对荷马的模仿,此处 卡利努斯对荷马的模仿。

[7] 参见阿基罗库斯残篇1(狄尔编)。

[8] 残篇3。也可以注意一下他用来称呼自己朋友们的名字的史诗色彩: [克吕基德斯]、

[克吕基德斯]、 [埃西米德斯]、

[埃西米德斯]、 [埃斯克利德斯]。

[埃斯克利德斯]。

[9] 残篇2。

[10] 参见克里提亚(残篇44[第尔斯本],《前苏格拉底残篇》II,1)关于阿基罗库斯的血统世系所说的话,他的母亲是一个奴隶。

[11] 即使是克里提亚(残篇44[第尔斯本],《前苏格拉底残篇》II,1)也把丢失盾牌的行为称为阿基罗库斯最耻辱的事情。在雅典, [弃盾而逃者],要受到严厉的惩罚,剥夺其公民权。

[弃盾而逃者],要受到严厉的惩罚,剥夺其公民权。

[12] 阿基罗库斯残篇6b(狄尔编)。

[13] 《伊利亚特》XXIV,602。

[14] 智术师关于“法律(nomos)”和“自然(physis)”的区别,参见本卷此处 。

[15] 在荷马时代的贵族道德规范中,声名就是奖赏,耻辱就是惩罚。像在《奥德赛》第十六卷第75行、第十九卷第527行、第二十四卷第200行中那样,尊重民众的话语,是城邦的伦理道德的组成部分,这种城邦的伦理道德影响了史诗的后期部分。赫西俄德《劳作与时日》第763行实际上使传言(Pheme、Report)成了不死的女神,因为只要有传言,那它就永远不会销声匿迹。

[16] 残篇9。

[17] 残篇64(参见下一注释)。

[18] 残篇65。这一句以及上文注释中提到的几句必须放在一起考虑。阿基罗库斯关于他的同胞们对死者的卑鄙侮辱的批评,在各地的希腊人中间肯定闻名遐迩。这一点已经为新近发现的一行以诗歌形式保存的古代铭文所证实,这行铭文是在古代福基斯(Phocis)的废墟中一个名叫卡戎(Charon)的自然哲学家的坟墓中发现的,克拉芬巴赫(G. Klaffenbach)将其发表于《中希腊和伊奥尼亚群岛之旅》(“Reise durch Mittelgriechenland und die Ionischen Inseln”,载《柏林科学院会议报告》[Sitz. Berl. Akad .],1935,第702页)。这行铭文可以追溯至公元前六世纪早期。因此,它不会晚于阿基罗库斯超过半个世纪。这行铭文的文字如下: [致敬,喀戎,即使你死了,也没人说你坏话,因为你解救了许多人的痛苦]。编辑者正确地指出,“

[致敬,喀戎,即使你死了,也没人说你坏话,因为你解救了许多人的痛苦]。编辑者正确地指出,“ ”一词应该是“

”一词应该是“ ”,这显然只是雕刻墓碑的石匠的一个小错误。不过,更重要的是它间接提到了阿基罗库斯的残篇64和65,克拉芬巴赫没有注意到这一点。卡戎是阿基罗库斯规则的一个例外:他居然在死后没有受到大众的批评,因为他从疾病中解救了许多人。我们从赫拉克利特那里(残篇42[第尔斯本])知道,与荷马一样,阿基罗库斯的诗行经常在希腊的公共节日上被引用,新铭文证明了,即使在福基斯的遥远农村,一个绝非文化中心的地方,他也早在公元前六世纪时就为人所知了。

”,这显然只是雕刻墓碑的石匠的一个小错误。不过,更重要的是它间接提到了阿基罗库斯的残篇64和65,克拉芬巴赫没有注意到这一点。卡戎是阿基罗库斯规则的一个例外:他居然在死后没有受到大众的批评,因为他从疾病中解救了许多人。我们从赫拉克利特那里(残篇42[第尔斯本])知道,与荷马一样,阿基罗库斯的诗行经常在希腊的公共节日上被引用,新铭文证明了,即使在福基斯的遥远农村,一个绝非文化中心的地方,他也早在公元前六世纪时就为人所知了。

[19] 《奥德赛》XVIII,136。

[20] 残篇68。

[21] 普鲁萨的狄翁(Dio Prus.),《演说集》(Or. )XXXIII,12。

[22] 参见品达的批评,《皮托颂歌》II,55。

[23] 残篇,81。

[24] 残篇,89。

[26] 西蒙尼德斯残篇7;参见赫西俄德,《神谱》,第590行;《劳作与时日》,第83、373行。

[27] 施瓦茨,《柏林科学院会议报告》,1915,第144页。

[28] 男女之间的相互辱骂发生在亚该亚的佩林尼(Pellene of Achaia)的德墨忒尔(Demeter)节日上(泡撒尼阿斯,《希腊志》VII,27,10),以及阿纳菲(Anaphe)地方的阿波罗节日上(阿波罗尼斯,《阿尔戈英雄纪》[Ap. Rhod.]IV,1726)。

[29] 赫拉克利特(残篇42[第尔斯本])证实他们是这样看阿基罗库斯的。

[30] 不过,卡里马库斯(Callimachus)在模仿阿基罗库斯的抑扬格诗歌时,好像不是对着这样一个听众说话。最近发现了抑扬格讽刺诗的另一个例子,佛罗伦萨莎草纸的小心翼翼的编辑者维特利(G. Vitelli)和诺赛(M. Norsa)相信这首诗为阿基罗库斯本人所作(参见《雅典和罗马》[Atene e Roma ], Serie III,vol.1),但是,从这首诗对阿基罗库斯另一首诗的学术性引用及其韵律和机智辛辣的语言风格来看,我认为除了卡里马库斯,没有更合适的作者了。另可参见帕斯夸利(G. Pasquali),《意大利研究》(Studi Italiani ),1933。我认为这首诗是从柏拉图《斐德若》中借用了对狂野的激情的描述,柏拉图将灵魂比作三匹马拉的一架马车。

[31] 参见本卷此处,注释[21] 。

[32] 残篇60。

[33] 残篇88。

[34] 残篇79。参见赖岑施泰因(R. Reitzenstein),《柏林科学院会议报告》,1899,第857页及以下;《赫尔墨斯》XXXV,第621页及以下。关于此诗的更多文字,参见狄尔,《古希腊抒情诗集》,第一卷。

[35] 品达,《皮托颂歌》II,55。

[36] 残篇79,12ff.。参见公元前六世纪时的诗人泰奥格尼斯类似憎恨的爆发,第349行:“ [愿我痛饮他们的黑血]”。

[愿我痛饮他们的黑血]”。

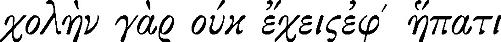

[37] 依照贺拉斯的《讽刺诗集》(Serm. )I,9,66和《歌集》(Od. )I,13,4的类似段落,我对残篇96这句诗的解剖学意象做了自由的诠释。译注:You have no gall to burn your liver,字面意思是“你没有胆汁燃烧你的肝脏”。根据《古希腊抒情诗集》(上海:上海人民出版社,2018,王杨译注)第二卷,这句诗的希腊原文为: (第488页),王杨把这句诗译为:“因为你的肝上并没有长胆”(第489页)。

(第488页),王杨把这句诗译为:“因为你的肝上并没有长胆”(第489页)。

[38] 参见亚里士多德残篇80(罗斯编),在那里,为亚里士多德证明这一观点的这些段落是从塞涅卡(Seneca)、菲洛徳穆(Philodemus),以及西塞罗那里收集来的。当然,像罗斯那样(《托名亚里士多德的伪作》[Arist. Pseudep .]114),将这些段落归之于亚里士多德的已轶对话《政治家》(Politikos )是毫无根据的。

[39] 残篇7和8。

[40] 残篇58。

[41] 这里就有一个关于这方面的不错例子(残篇68):“莱普提涅斯(Leptines)之子格劳库斯(Glaucus),有死之人的思想就是这样,就像人神之父宙斯遣送给他们的时日那样(易变)”,甚至古代的修辞学家提奥(Theo),在其《修辞学初步》(Progymnasmata)(《希腊修辞学》[Rhet. Graec. ]I,153W)中,也正确地指出,阿基罗库斯此处的诗句是荷马(《奥德赛》XVIII,第136行及以下)的改写。另一个例子是,当他承认自己失败时(残篇73),他还不忘加上一句,阿忒女神在他面前将他人引入了歧途(译注:王杨将这句诗译为:“而报应可能落在了他人头上”,参见《古希腊抒情诗集》,第二卷,第477页),他似乎是在思考史诗中的某个著名事例。

[42] 残篇22。说话者不是诗人自己,而是木匠卡戎(Charon)(参见亚里士多德,《修辞学》3.17.1418b28),卡戎说出了他的人生哲学。

[43] 残篇67a。我们将这首诗得以保存归功于斯托拜乌(Stobaeus)的《诗选》(Anthology ),这首伟大诗歌的第三行在我们的抄本传统中肯定有讹误。“ ”通常被理解为“在你敌人的伏击中”,这种理解也还说得过去,但“

”通常被理解为“在你敌人的伏击中”,这种理解也还说得过去,但“ ”很难理解为“伏击”。赫西基奥斯(Hesychius)关于“

”很难理解为“伏击”。赫西基奥斯(Hesychius)关于“ [伏击者]”(即

[伏击者]”(即 [伏击])的注释似乎来源于上述文字,但对“

[伏击])的注释似乎来源于上述文字,但对“ [伏击]”的解释是否指出了名词“

[伏击]”的解释是否指出了名词“ ”的确切意义,这值得怀疑。赫西基奥斯的解释很可能来源于一个带边注的文本,在这个文本中,有待“

”的确切意义,这值得怀疑。赫西基奥斯的解释很可能来源于一个带边注的文本,在这个文本中,有待“ [伏击]”这个边注来解释的词错讹成了 ΕΝΔΟΚΟΙCΙΝ 。在荷马的语言中,表达“伏击(

[伏击]”这个边注来解释的词错讹成了 ΕΝΔΟΚΟΙCΙΝ 。在荷马的语言中,表达“伏击( )”的通常方式是 ΕΝΔΟΧΟΙCΙΝ 。我怀疑阿基罗库斯真正写的是“

)”的通常方式是 ΕΝΔΟΧΟΙCΙΝ 。我怀疑阿基罗库斯真正写的是“ [在敌人设伏的地方]”。

[在敌人设伏的地方]”。

[44] 这种与一个人自己的灵魂对话的形式,是后世《独白》(Soliloquia )的坯胎,比如奥古斯丁的著名作品。灵魂和理性之间的柏拉图式的区分使这种类型的对话更加自然,因为它将一个个体的人一分为二。

[45] 《奥德赛》XX,18。

[46] 考虑到翻译的简明,我把阿基罗库斯的伊奥尼亚词语“ ”(残篇67a,7)译为“节律”(rhythm),该词来自其阿提卡形式。

”(残篇67a,7)译为“节律”(rhythm),该词来自其阿提卡形式。

[47] 希罗多德,《历史》1.207(比较1.5)。

[48] 这种语源学的解释是如此普遍,不需要我再作详细解释。

[49] 阿基罗库斯的原话(残篇67a,7)是: 。

。

[50] 埃斯库罗斯,《被缚的普罗米修斯》(P.V. )241: [这样被锁住]。《波斯人》(Pers. )747:

[这样被锁住]。《波斯人》(Pers. )747: [锁住海峡]。

[锁住海峡]。

[51] 亚里士多德,《形而上学》1.4.985b16。

[52] 参见《埃斯库罗斯的〈普罗米修斯〉评注》(Scholia in Aeschylum, ad Prom. )241。他们将“ [我已受到对待]”解释为“

[我已受到对待]”解释为“ [我已被用木桩围起来],

[我已被用木桩围起来], [我已被拉扯]”。

[我已被拉扯]”。

[53] 已故的舒尔茨(Wilhelm Schulze)先生是一位伟大的语言学家,很久之前,我就把我的材料和结论转呈给了他,他非常愿意为“ [节奏]”一词寻找一种比它来自“

[节奏]”一词寻找一种比它来自“ [流动]”这种传统说法更好的词源学说明,因为这种说法显然不符合事实。

[流动]”这种传统说法更好的词源学说明,因为这种说法显然不符合事实。

[54] 西蒙尼德斯残篇1(狄尔编)。

[55] 赫西俄德,《劳作与时日》,第100行。

[56] 赫西俄德,《劳作与时日》,第58行。

[57] 残篇29。语言学研究最具确定性的结果之一,就是贝克(Bergk)将这首诗归之于西蒙尼德斯:这是斯托拜乌(Stobaeus)以更为著名的凯奥斯岛的西蒙尼德斯(Simonides of Ceos)的名义抄写的一首诗。

[58] 这是抒情诗人对荷马的思想和文学形式的改写的一个很好的事例,参见本卷此处 的讨论及本卷此处注释[6] 和此处注释[41] 。

[59] 荷马的阿喀琉斯(《伊利亚特》I,352)从他的生命比他人短暂的事实得出的结论,并非他应该追求更大的享乐,唯一的补偿是因为他的英勇献身而得到的荣誉。

[60] 很有趣的是,“灵魂( )”一词在短语“

)”一词在短语“ [给你的灵魂一些欢乐]”中的运用(西蒙尼德斯残篇29,13),这里的“

[给你的灵魂一些欢乐]”中的运用(西蒙尼德斯残篇29,13),这里的“ ”显然是指个人的灵魂及其欲望。类似的运用也出现在色诺芬的《居鲁士的教育》(Cyrop. )1.3.18中,在那里,居鲁士的母亲告诉孩子说,他的父亲是一个自由的波斯人,他习惯于遵循法律,而不是跟着自己的“心(soul)”走。

”显然是指个人的灵魂及其欲望。类似的运用也出现在色诺芬的《居鲁士的教育》(Cyrop. )1.3.18中,在那里,居鲁士的母亲告诉孩子说,他的父亲是一个自由的波斯人,他习惯于遵循法律,而不是跟着自己的“心(soul)”走。

[61] 修昔底德,《伯罗奔尼撒战争史》2.37.2ff。

[62] 只有当享乐成为人类生活和行为的基本判断标准时,它才能与超个人的社会规范形成冲突,这种状况只有在后来的智术师那儿才出现,参见本卷此处 。

[63] 弥涅墨斯残篇1(狄尔编)。

[64] 残篇12—14。

[65] 人们生活中注定的一切,都来自宙斯和诸神,他们派送的礼物必须接受。参见阿基罗库斯残篇8,58,68;西蒙尼德斯残篇1,第1行及以下;梭伦残篇1,64;泰奥格尼斯(Theognis)残篇,第134,142,157行,等等。

[66] 弥涅墨斯残篇2,5,6。

[67] 亚里士多德关于快乐( )在人的个性文化中的地位,及其与德性(

)在人的个性文化中的地位,及其与德性( )之关系,在《尼各马可伦理学》7和10.1—5中,可以找到决定性的陈述。

)之关系,在《尼各马可伦理学》7和10.1—5中,可以找到决定性的陈述。

[68] 由于一个似乎难以克服的习惯,绝大多数论述希腊哲学史的著作,对早先几个世纪的道德、政治或宗教诗歌不予关注,而只关注与自然或存在相关的诗歌,如巴门尼德和恩培多克勒的诗歌。罗宾(L. Robin)的《希腊思想》(La Pensée grecque )是一个著名的例外;另可参见冯特(Max Wundt)的《希腊伦理学史》(Geschichte der Griechischen Ethik )第一卷,他正确地把希腊诗歌当作早期道德思想的主要来源之一来对待。

[69] 关于古代希腊宴饮的重要性,参见本书第一卷此处 ;第二卷此处 、此处 及以下;以及第三卷此处 及以下。

[70] 关于早期希腊诗歌与宴饮会之间的联系,参见赖岑施泰因,《箴言诗和饮酒诗》(Epigramm und Skolion ),1893。

[71] 阿尔凯奥斯与其兄弟安提门尼达斯(Antimenidas)都是米提利尼(Mytilene)贵族团体的主要成员。这个团体反对僭主密尔西洛斯(Myrsilus)和皮塔库斯(Pittacus)的统治。亚里士多德,《政治学》3.14.1285a37。

[72] 参见阿尔凯奥斯残篇30;阿基罗库斯残篇56。

[73] 《伊利亚特》VIII,555—559。

[74] 这种祈祷形式的运用在萨福那里的最杰出例子就是残篇1对阿芙洛狄忒的祈祷,参见梭伦残篇1对缪斯女神的祈祷,它被写成是作者关于神明与世界之关系的思考的个人表达。后来在希腊肃剧中,祈祷成为合唱队表达情感的常用形式。

[75] 译注:古代希腊所谓的“音乐”艺术,是集诗歌、音乐、舞蹈、表演于一体的综合艺术,它与“体育”艺术一起,塑造人的完美灵魂。参见柏拉图,《王制》III,412a,“天神给了人类两种艺术”:音乐和体育。

[76] 译注:指对萨福诗歌中的情爱作女同性恋的解释。萨福在莱斯博斯岛建立了一所女子学校,教授女孩子们诗歌、音乐、仪态,甚至美容和服饰。许多贵族少女慕名而来,拜在她门下。她喜欢这些年轻美丽的女孩,以护花使者的爱恋心情培育她们,不仅教授她们诗歌与音乐,闲暇之余还教授她们恋爱艺术,同时也像母亲一样呵护她们成长。心中的诗情在朝夕相处中转化为深深的爱恋,使她与女弟子们在那片芬芳之地上绽放出艳丽的同性之爱的花朵。萨福的名字也成为现代女同性之爱的象征,英语“Lesbian(女同性恋)”一词就来源于“Lesbos(莱斯博斯岛)”。

[77] 比如,参见维拉莫维茨,《萨福和西蒙尼德斯》(Sappho und Simonides ),Berlin,1913,71ff.;他追随温尔克(Welcker)的脚步,温尔克为萨福做了著名的辩护。

[78] 译注:传说萨福是因为得不到法翁的爱而投海自杀。传说从莱卡迪亚悬崖跳海可以治愈无望的爱情,如果侥幸不死,那跳海者就摆脱了爱,获得新生。

[79] 萨福残篇2(狄尔编)。

[80] 萨福残篇27a(狄尔编)。