第十章 贵族阶层:冲突与转型

[185]迄今为止,我们只是在梭伦时代的雅典的宗教和政治斗争中,在塞诺芬尼对传统宗教和旧贵族的体育理想的抨击中,追溯了伊奥尼亚文化对希腊本土及其以西的希腊人的影响。贵族阶层的反对者认为贵族们(因过度锻炼而)肌肉僵硬,观念偏狭、守旧反智。尽管如此,他们仍然是一股强大的社会力量,更何况他们在数量上的影响力,他们在精神和智识上坚定地抗拒改革者。不应忘记的是,虽然梭伦比任何一个后继者都更深地受到伊奥尼亚的影响,但在梭伦之后,希腊本土 [1] 的许多诗人都是慷慨激昂的反动保守分子。公元前六世纪末的两个保守派领袖,底比斯的品达和麦加拉的泰奥格尼斯,他们都对自身所属的贵族阶层满腔热情,对贵族政制推崇有加。他们的作品都是写给贵族们的,贵族们对由伊奥尼亚的新观念所激发的社会革命除了拒斥和不信任,别无所有。不过,贵族们也没有生活在一个从过去和平地存活下来的世界中,而是生活于一个被新时代不断蚕食的世界中,他们被迫打起全副精神捍卫自己。正是在这种为了精神和身体的承续的殊死斗争中,贵族阶层获得了对其自身内在价值的基本信念。既然我们会在品达和泰奥格尼斯那里一次又一次地遇到这种信念,就必须将他们作为为了一个共同目标而奋斗的代表一并研究,尽管他们的个性品格和艺术成就存在着巨大差别。例如,虽然品达作品的领域是合唱抒情诗,而泰奥格尼斯的领域是格言诗,但他们两人共同代表了希腊文化史上的同一个阶段。他们怀抱对自身德性的骄傲和肯定,为贵族阶层的阶级意识所激发,[186]具体生动地表现了公元前六世纪末期希腊贵族阶层的文化理想。

品达和泰奥格尼斯对希腊贵族的文化理想作了如此精心和权威的表达,使得希腊本土的贵族理想在教育方面的分量和彻底性上远远优越于伊奥尼亚的理想——伊奥尼亚的理想充满各种自相矛盾的弘扬自然生命和个体人格的尝试。不仅仅是赫西俄德、提尔泰奥斯和梭伦,品达和泰奥格尼斯也对其听众的教育有着深思熟虑的筹划;因此,首先在教育的目的性上,他们就与伊奥尼亚艺术和思想的天真质朴的自然主义不同。毫无疑问,两种文化理想的冲突强化了各自的特征:不过,这种冲突还未能成为以下事实的唯一、甚至是主要的原因,即希腊所有真正伟大的教育者都属于希腊大陆各部族。当然,希腊大陆的贵族(所有对更高级的文化的追求动力都来自于贵族阶层)统治远比伊奥尼亚的历史悠久;也许,部分地是由于希腊大陆残存的贵族统治,使得那里的任何新运动,都毫无例外地以一种特定的与现存类型相对立的新人理想表现出来。塞诺芬尼自豪地意识到自身的智识能量,激烈攻击旧的封建理想是过时僵化的东西;而在品达和泰奥格尼斯那里,却正是这同一种理想突然焕发出新的令人吃惊的道德和宗教能量。他们从来不允许我们忘却他们的社会地位以及他们所代表的阶级的本性;但他们的诗歌却植根于永恒的人性深处。尽管如此,我们千万不要被他们宣称自身信仰时的那种坚定不移和精神活力所误导,以至于忘记了他们是在捍卫一个即将逝去的旧世界。他们的诗歌不是在政治和社会生活方面开启一种贵族政制的复兴;他们只不过是在贵族理想遭遇新兴力量威胁的最严峻时刻,使贵族阶级的理想永恒化了,他们使此种理想的社会建构力量成为了希腊民族的一种永久性财富。

我们将此功劳只归之于诗人,即归之于公元前六和前五世纪时我们对其生活和社会状况多少有些印象的希腊贵族。造型艺术以及记录这一时期的历史学家们的少量残存史料,都只能作为诗歌所保存的本质性真理的旁证。当然,希腊的雕刻、建筑和瓶饰画都弥足珍贵,不过它们不能为我们提供可靠的信息,[187]除非我们将其作为已经为诗人们所陈述的理想的一种补充表达来研究。因此,尽管我们可以追溯发生在几个重要城市中的一些主要事件,但我们必须摒弃那种对这一时期的社会变化作全面的历史说明的方法。我们所能完整勾画的——虽然这种勾画也有其严重断裂——是在诗歌文本中得到表达的希腊心灵的发展历程。泰奥格尼斯和品达,各自以不同的方式,为这一历程提供了两份极其重要的证明材料。(最近发现的巴库利德斯[Bacchylides]的合唱诗,以前几乎不为人知,而它只能表明,品达的诗作尽管数量不多,但已足够。)我们会先谈到泰奥格尼斯:因为他很可能是两位诗人中的年长者,也因为他描绘了贵族阶层在这一历史时期所面临的危险社会处境,而品达则毋宁主要是表达了贵族阶层的宗教信念和人性理想。

泰奥格尼斯诗作的传承

首先,我们必须先讨论一下那些被归之于泰奥格尼斯的诗作的传承过程。由于这一难题的几乎所有方面都存在着争论,我应该对本书中所采纳的观点作出解释和辩护。 [2] 有趣的是,这一问题实质上是一个语言学问题;在此,如果通过对泰奥格尼斯诗进行的考察,不能使我们对这一特定时期的希腊文化(它与泰奥格尼斯诗歌对后世的影响相联系)达到某种深层理解的话,我们就不打算对其做细节上的研究了。

以泰奥格尼斯的名义传承下来(纯属偶然)的那本我们觉得奇怪的诗集,肯定早在公元前四世纪时已经以其现存形式实际存在了。现代学者耗费了大量精力和心思来分析其构成。它似乎没有经历过亚历山大里亚校勘学者们的火眼金睛。 [3] 尽管它在公元前五和前四世纪时的宴饮聚会上得到了使用,但随着这种讨论酒会(一度是希腊政治生活的一个重要特征)自身的中断,它也就逐渐湮没无闻,只能作为文学好奇心的对象留给后世了。实际上,它就是一本诗文选集,由一些格言,[188]以及公元前七至前五世纪各个不同时期的诗人们所创作的诗歌组成,之所以将它归诸泰奥格尼斯,是因为其核心部分是一卷泰奥格尼斯的诗作。在宴会上,人们通常吟唱其中一些诗篇来配合长笛的演奏。从对诗歌原始词语的频繁篡改和删除中,我们可以看出,即使是那些最著名的诗行,是如何经常被吟唱者们所糟蹋的。 [4] 尽管如此,选集中也不包含公元前五世纪之后的诗作:其时,希腊的贵族阶层已经日薄西山不再是社会的一种政治因素了。很清楚,书籍主要是在贵族阶层的圈子中留存下来的:不仅仅是泰奥格尼斯的那些残篇断简,而且其他许多诗篇都表达了同一种对平民和大众的刻骨仇恨,我们最好将其想象为克里提亚 (Critias)时代的雅典贵族政治团体在小圈子里所吟唱的诗作——在这个圈子里,产生了老寡头们关于雅典政制的小册子,而柏拉图自己则与生俱来就和它有着紧密联系。柏拉图的对话录《会饮》描绘了爱欲与宴饮在其最高形式上的内在联系, [5] 而这种联系在《泰奥格尼斯诗集》(Theognidea )的历史中得到了清晰的反映,因为作为《诗集》第二卷出现的那些联系松散的诉歌,是献给爱欲之神的,在诸如此类的聚会中,爱神总是被崇拜和颂扬的对象。

幸运的是,我们用不着仅仅依靠文体风格将泰奥格尼斯的诗作从其他诗人和其他时代中分离出来。其中的许多部分,我们一眼即可认出是某些著名诗人的诗作或残篇,我们现在仍拥有这些著名诗人的作品。其他的诗作,我们或多或少都可以根据确定的证据来断定其归属。属于泰奥格尼斯自己的那卷诗作位于《诗集》的开头,其结构使我们很容易将其从随后联系松散的其他诗人的作品区分出来。尽管如此,泰奥格尼斯自己的那卷远非一部首尾连贯的诗作,而是格言警句的合集。如果它是一部精心编织联系紧密的诗作,其他诗人的作品也不可能鱼目其中。不过,尽管诗作之间联系松散,但它确实有一种内在的统一。虽然泰奥格尼斯自己那卷的各个短篇相对独立,但有一条一以贯之的思想轨迹贯穿其中;它们都有序曲和收场, [6] 将它们清晰地与《诗集》的其余作品区分开来。在厘定泰奥格尼斯的真正作品时,我们不仅可以把贵族公子高傲直率、明白无误的语气作为判断标准,还可以把几乎在每段诗的开头都不断重复的呼语“居尔诺斯”(Cyrnus)作为判断标准。同样形式的称呼,在赫西俄德给珀耳塞斯的教谕诗中,[189]在抑扬格诗人的作品中,在萨福和阿尔凯奥斯的抒情诗中,都出现过。由于泰奥格尼斯是在一系列独立的格言中开始其教导的,所以他虽然没有在每一段格言的开头,但几乎在全卷中都不断地重复着“居尔诺斯”或“波吕帕斯(Polypaos)之子”的呼语。(居尔诺斯,波吕帕斯之子,是一位泰奥格尼斯喜爱的年轻贵族,他所有的忠告都是对这位年轻贵族说的。)诗人与之说话的那个人的名字不断地重复出现,是早期日耳曼民族教谕诗的相同习惯特征。因此,在泰奥格尼斯那里,“居尔诺斯”的呼语是始终如一的主题,通过它,我们可以辨认出泰奥格尼斯的真正作品。

“居尔诺斯”的呼语不仅仅出现在那些构成原始版本、有收场诗结尾的诗歌中;这一呼语也在诗集的其余诗歌中不时出现。无论如何,这一呼语在泰奥格尼斯自己的格言诗中出现得极其频繁,而在其他诗歌中则相对较少且集中。因此,我们不得不得出这样的结论:那些泰奥格尼斯主体作品之外的、但又出现了“居尔诺斯”这一呼语的诗歌——如果它们不是伪作的话——就是来自一本更完整的泰奥格尼斯诗集的摘录。其中的一些诗篇确实既出现在泰奥格尼斯自己创作的诗卷中,也出现在《诗集》的其余诗卷中:这种重复出现在一本单一的诗文选集中是不可能的。因此,显而易见,《诗集》的后半部分原来曾经是一部独立的选集,它既包含来自泰奥格尼斯的一些诗歌段落,也包含来自其他诗人的一些诗歌。在泰奥格尼斯已经成为一流诗人的某个特定时期,它们被编纂到了一起——最晚在公元前五世纪末、前四世纪初。柏拉图明白无误地说,此类诗集在那时曾用来做学校的教科书;它也可能在宴饮集会时被使用。 [7] 后来,这两本书——原来的《泰奥格尼斯格言诗》(Maxims of Theognis )连同其序诗和收场诗,与《诗人的教诲》(Sayings from the Poets )的选集——混合成了我们现有的《诗集》。(这种混合非常粗糙,这一点从没有人愿意费心将重复出现的诗歌去掉可以看出。)[190]因此,我们不仅要根据泰奥格尼斯自己的格言诗,而且还要根据散见在后面诗集中的零星段落来作出评价。不过,“致居尔诺斯”的格言诗是其他一切的基础;因而,在我们探究从那些泰奥格尼斯的零星诗篇中可以知道多少之前,必须更切近地研究它们。

我们是如何得知“致居尔诺斯”的诗歌确实就是泰奥格尼斯的呢?与其他许多诗人的诗歌一样,他的名字极有可能从这一本或其他任何一本诗集中销声匿迹;因为流行的宴会颂歌的作者很少有人能够持久地保有作者身份。但泰奥格尼斯使用了一个风格上的特殊表现手法来标志自己的作品,使之带上明白无误的著作权标记。他在其诗作的序诗中将自己的姓名传诸后世,从而不仅保证了自身的不朽,而且还将自己的标记——或者如他自己所言,他的印章 (seal)——盖在了他的所有作品上。这是他自己的原话:

居尔诺斯,因为我展示智慧,让我把印章盖在这些诗句上面。这样,它们就不会失窃而不被察觉。好东西若在,就没有人会以次充好。每个人都会说:“这是麦加拉的泰奥格尼斯的诗篇,他的名字举世皆知。”波吕帕斯之子啊,尽管如此,我仍然无法取悦我的所有城邦同胞;因为即使是神灵,当他播撒雨水和收回雨水时,也无法让每个人都满意。 [8]

这些诗句显示了诗人高度发展的使命意识,以及努力保持对自己作品的所有权意识:在这一点上,它们可以与那时首次出现在瓶饰画和雕塑作品残片上的签名等量齐观。在泰奥格尼斯的传统贵族品格中探索这种对个人成就的强调,是特别有趣的,因为它表明,那个时代的精神对他的影响比他所知道的还要深刻。无可置疑的是,通过在自己的诗作上加盖印章,泰奥格尼斯的意思是他的名字就与他的诗歌融为一体了:因为,首先,印章带有主人的姓名;其次,随着他要在自己的诗作上加盖印章的陈述而来的就是对自己姓名的说明。一个作者在自己作品的开头就提到自己的姓名,这当然不是一种全新的习惯;不过,在《神谱》的序诗中由赫西俄德创立的榜样并未曾被模仿过,它是泰奥格尼斯的直接先驱,米利都的雅颂诗人福西里德斯 (Phocylides)曾经将自己的名字标记在其格言诗中,这显然是因为其特殊类型的诗行容易丢失原作者的姓名而混同于通常流传的谚语。[191]尽管如此,福西里德斯和泰奥格尼斯的一些著名诗句仍然作为无名谚语被后来的作者所引用。福西里德斯的诗句尤其容易遭遇这种危险,因为它们是独立的格言警句,并无一以贯之的思想将它们编织在一起:因此,他将他的名字附加在他的每一行诗句之上。他的双行诗的第一行常常以“福西里德斯也这样说:……”开篇。当庇西特拉图 的儿子希帕库斯(Hipparchus)写作格言诗时,他模仿福西里德斯,将其诗句铭刻在赫尔墨斯的塑像上——赫尔墨斯的塑像竖立在阿提卡的大道上,而且每一个都以“希帕库斯的丰碑”这样的话语来开头,接着就是,“他忠于朋友”,或者“他行事正义”。 [9] 泰奥格尼斯不需要如此夸张,因为正如我们已经看到的,他的诗作好歹是一个联系紧密的整体,不是被切割或涂改得面目全非地流传下来的:这是贵族阶层通过继承得来的教育智慧,正如他自己在序诗和收场诗中说的那样,他期望他书中的知识“传遍世界,传遍大地和海洋”。 [10] 为保证他的要求,保存他的教诲,对他来说,只要将他的名字置于诗作的开端就足够了,就像在那个时代新发现的散文领域的作者们所做的那样。一个现代作者用不着如此小心谨慎,因为他的名字和书的名字都会印在封面上。不过,在公元前六世纪后期,书籍还没有封面,所以唯一的解决途径就是赫卡泰乌斯所采用、后来也为希罗多德和修昔底德所采用的办法,那就是在一本书的开头就写明作者的姓名,或者写明作者写作本书的目的。在流传下来的冠名“希波克拉底”的医学著作中,由于没有作者个人的签名,所以我们无法说出书的作者是谁或者其中每一篇论文的作者是谁。诗歌中加盖印章之法从来没有如散文那样普遍:除了上文提到的几个例子之外,只有在公元前五世纪的音乐名称中见到,在那里,我们把诗人给出自己姓名的诗歌末尾部分叫作“印章”。 [11] 这种做法是否借鉴了泰奥格尼斯,我们无从知晓。

根据泰奥格尼斯诗歌面世之后几个世纪遭遇的兴衰变迁,学者们最近提出,如果泰奥格尼斯没有在每一首双行诗上加盖印章的话,那么他是不可能保证其著作权的。[192]因此,这个“印章”被认为就是呼语“居尔诺斯!” [12] 这是一个非常方便运用的理论;因为它似乎可以使我们以一种快捷、机械且相当像样的方式断定任何一首双行诗的真实性,而如果没有这样一种判定标准的话,整个问题就会变得复杂和不确定。不过,泰奥格尼斯很难预见到,在他去世将近三千年之后——那时,他的书只有一个抄本得以幸存——学者们会遇到的困难。然而,这就是实际发生的困难——我们的泰奥格尼斯文本依赖于古代的一个手抄本,唯一的一个手抄本。尽管泰奥格尼斯不可能希望自己永生不老,但他希望他的书永远每个人随手一本。他不可能预料到,在他去世一个世纪之后,他的书就被冷酷无情地删减、编纂、最后增补进许多无名诗人的诗歌,一并制作成了宴会饭桌上的歌本。泰奥格尼斯最没有想到的是,当他将自己的名字整合进他诗作的序诗中时,历史的恶作剧不是使他免于被剽窃,而是让那些籍籍无名的诗歌模仿他,一起编成一本诗集。尽管如此,值得庆幸的是,他置于书本开头的姓名印章,使我们能够从其他诗人的碎片中唤起他的真正品格。以这种方式在诗集中唤醒任何其他作家都是不可能的:因此,迄今为止,只有泰奥格尼斯达到了目的。

然而,从内部层面来看,我们很难坚持认为,“居尔诺斯”这一呼语形式就是泰奥格尼斯本人作品的铁定印章。我们越是切近地研究“居尔诺斯”诗卷,就越是发现,要将泰奥格尼斯“致居尔诺斯”的格言诗从其他诗作中区分出来是不可能的,因为所有作品都是构成一条连续的思想轨迹的一部分。我们当然常常面临这样一种风险,也就是说,在不包含“居尔诺斯”这个名字的作品中,接受那些尽管包含在旧版格言诗中、但实际不是泰奥格尼斯创作的作品:实际上,就在泰奥格尼斯的收场诗之前(因而在属于泰奥格尼斯诗作的范围之内),就出现了一首梭伦创作的诗歌。 [13] 不过,这首诗是如此严重地扰乱了泰奥格尼斯诗作的思想轨迹,以至于即使不能从其他来源知道它是一首梭伦创作的诗,我们也会将其作为异类拒于泰奥格尼斯诗作之外。如果我们不对每首诗的内容和形式进行仔细的研究和分判,诸如此类的问题以及其他任何问题都难以解决,现在学术界普遍承认,[193]即使是“居尔诺斯”的名字(尤其是在泰奥格尼斯自己的格言诗之外)也不是其作品真实性的铁证。

因此,我们必须主要从完整的“致居尔诺斯”(Sayings to Cyrnus)诗卷出发,来建构我们自己的泰奥格尼斯图像,因为,首先只有在“致居尔诺斯”的诗卷中,我们才能综合把握泰奥格尼斯的人格。从那些散见于诗集其他地方的“居尔诺斯”格言诗中,我们可以得到少许泰奥格尼斯的性格特征,但必须记住,在那里,我们是行进在黑暗中,因为我们无法捕捉那联接和保存泰奥格尼斯教诲的原初思想轨迹,从而那些零星的署有“居尔诺斯”之名的格言诗的价值也就大打折扣了。那些在泰奥格尼斯自己诗卷范围之外,且不是针对“居尔诺斯”说话的诗作,不能被用作证据,因为我们无法断定哪些是属于泰奥格尼斯的,哪些又是其他诗人创作的。不过,要特别注意的是,其中由某个麦加拉诗人创作的一段美丽诗行, [14] 它似乎摘引自一首独立的诗歌,通常被认为是泰奥格尼斯自己的诗作。诗行充满了宴饮聚会的欢快气氛,尽管这种气氛为波斯入侵的危险所压抑,且对比强烈。如果这些诗行由泰奥格尼斯所作,那么他就活到了公元前490年,甚至前480年。但是,我们关于麦加拉内部政治斗争公认的少量知识,会促使我们认为“致居尔诺斯”的诗作远早于这一时期:它们描绘的似乎是公元前六世纪中期时的麦加拉。古代的学者们认为,泰奥格尼斯大约生活和工作于公元前544年:虽然很不幸,我们已经无法查证他们的说法。 [15] 那些提到波斯入侵希腊的诗歌对我们无所助益,但它们所反映的精神显得与“居尔诺斯”诗卷略有不同,从它们的作者使用泰奥格尼斯自身诗作的表达方式来看,泰奥格尼斯之后存在着第二位麦加拉诗人的大胆假设,其实际可能性比所认为的要小。不过,既然这些诗中只有两行与泰奥格尼斯的序场诗巧合一致,那么就必须承认,这一假设,尽管不是完全没有可能,但至少从目前来看是证据不足。

贵族教育传统的汇编

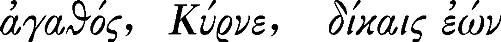

[194]从结构上说,泰奥格尼斯“致居尔诺斯”的书,与赫西俄德的《劳作与时日》和福西里德斯的格言诗属于同类作品。它是一个各种 (即“教诲”)的集子。 [16] “教诲”这个词出现在序诗的结尾,就在正规格言的开头之前。“居尔诺斯啊,我真心善意给你的教诲,都是我自己孩提时代从高贵之人那里所学。” [17] 因此,泰奥格尼斯的教诲的本质,并非他自己个人的观念,而是他那个阶级的观念。将贵族文化和贵族教育的原则归结为诗歌的较早尝试,是我们在前述章节中提到过的“半马人喀戎的忠告”。 [18] 米利都的福西里德斯的格言警句旨在生活方式的一般指导。泰奥格尼斯对生活的新态度,在与福西里德斯和赫西俄德的作品比较时,尤其具有特别的意义。他的目的是阐明贵族教育的所有原则,这些被视为神圣的教育原则,在他将其形诸文字之前,一向只是父子之间口耳相传。因而,泰奥格尼斯的诗作,既是有意与赫西俄德对农夫智慧的整合相对照,同时也构成一种比较。

(即“教诲”)的集子。 [16] “教诲”这个词出现在序诗的结尾,就在正规格言的开头之前。“居尔诺斯啊,我真心善意给你的教诲,都是我自己孩提时代从高贵之人那里所学。” [17] 因此,泰奥格尼斯的教诲的本质,并非他自己个人的观念,而是他那个阶级的观念。将贵族文化和贵族教育的原则归结为诗歌的较早尝试,是我们在前述章节中提到过的“半马人喀戎的忠告”。 [18] 米利都的福西里德斯的格言警句旨在生活方式的一般指导。泰奥格尼斯对生活的新态度,在与福西里德斯和赫西俄德的作品比较时,尤其具有特别的意义。他的目的是阐明贵族教育的所有原则,这些被视为神圣的教育原则,在他将其形诸文字之前,一向只是父子之间口耳相传。因而,泰奥格尼斯的诗作,既是有意与赫西俄德对农夫智慧的整合相对照,同时也构成一种比较。

诗中称呼的年轻人“居尔诺斯”,肯定是泰奥格尼斯钟爱之人。诗人显然认为,这种爱的纽带是他与居尔诺斯教育关系的基础;在他们两个所属的阶级看来,这意味着他与这个男孩成了典型的一对。我们第一次有了切近研究多利安贵族的机会,就发现同性之爱是他们性格中的主要动机,这是很有意义的。此处无需讨论这一现象,这一话题目前争议激烈,描述当时的社会状况并非本著的目的。但是,我们必须指出同性之间的感情在希腊人的精神生活中的地位和基础。必须承认的是,一个男人对一个青年或者男孩的爱,是早期希腊贵族社会的本质性部分,且无可避免地与其道德和社会理想结合在一起,并被明确地称作“多利安恋童癖(Dorian boy-love)”, [19] 这一描述远非准确,[195]对伊奥尼亚和雅典人的大众情感而言,这种行为几乎与他们无干,至少在阿提卡的谐剧中是这样。统治阶级的习俗自然而然地会被富裕的资产阶层所接受,这种情况在他们之中是 [对男孩的爱],但接受和赞扬这种行为的雅典诗人和立法家,从梭伦(与对女人的游戏和爱相比,他的诗将“恋童”称为生命中最美好的事物之一 [20] )到柏拉图,主要是贵族。 [21] 全希腊的贵族阶层都深受多利安贵族的影响。因此,事情确实如此:即使在古典时期,希腊人自己关于普遍的同性恋行为的道德观念也差异甚大,因为它与特殊的社会和历史传统相联系。从这一点来看,对于我们来说,要理解以下事实是比较容易的:即为什么一个民族的大部分人鄙视或惩罚这种行为,但同时在另一个社会阶层中,这种行为却得到了发展——至少对男人来说是这样——直到它成为道德高贵和精神完美的最高概念的一个组成部分。 [22]

[对男孩的爱],但接受和赞扬这种行为的雅典诗人和立法家,从梭伦(与对女人的游戏和爱相比,他的诗将“恋童”称为生命中最美好的事物之一 [20] )到柏拉图,主要是贵族。 [21] 全希腊的贵族阶层都深受多利安贵族的影响。因此,事情确实如此:即使在古典时期,希腊人自己关于普遍的同性恋行为的道德观念也差异甚大,因为它与特殊的社会和历史传统相联系。从这一点来看,对于我们来说,要理解以下事实是比较容易的:即为什么一个民族的大部分人鄙视或惩罚这种行为,但同时在另一个社会阶层中,这种行为却得到了发展——至少对男人来说是这样——直到它成为道德高贵和精神完美的最高概念的一个组成部分。 [22]

说到底,要理解对高贵的身体与平衡的灵魂的一种热切爱慕,是如何能够在一个种族中茁壮成长起来的,这并不难——多少年来,这个种族将身体的勇武和精神的和谐作为男人可以达到的至善至美来珍视,通过连续不断的激烈竞争,他们对此孜孜以求,通过对精神和身体能量的最大限度的运用,他们使这些品质达到了最高程度的完美。爱慕这些令人钦羡的品质的拥有者的男子,是为一种理想所打动,这种理想就是对“德性”的热爱。受雄性爱欲所困的爱者,为一种更深层的荣誉感所监视,远离任何卑鄙猥琐之行为,为一种更高贵的冲动所驱使,努力践行一切光荣可敬之事迹。 [23] 斯巴达精心而刻意地使爱欲成为其教育训练( )中的一个要素,一个非常重要的要素。 [24] 而爱者与他所爱者的关系,则类似于父子关系,具有一种教育训导的权威;实际上,在许多方面,在一个年轻人处于摆脱家庭传统和家庭权威的束缚走向成熟的年龄,这种爱者的权威远比父母的权威为好。要想质疑爱欲的这种教育力量是不可能的,它已经为无数的事例所证实,并在柏拉图的《会饮》中表现得淋漓尽致。因此,这就是激发贵族政治论者泰奥格尼斯的教育原则的力量。这种力量的情爱方面——与它强烈的道德热忱相对照,这是容易被忽略的方面——在泰奥格尼斯诗卷的末尾,[196]以一种极度痛苦的语气得到了表达:

)中的一个要素,一个非常重要的要素。 [24] 而爱者与他所爱者的关系,则类似于父子关系,具有一种教育训导的权威;实际上,在许多方面,在一个年轻人处于摆脱家庭传统和家庭权威的束缚走向成熟的年龄,这种爱者的权威远比父母的权威为好。要想质疑爱欲的这种教育力量是不可能的,它已经为无数的事例所证实,并在柏拉图的《会饮》中表现得淋漓尽致。因此,这就是激发贵族政治论者泰奥格尼斯的教育原则的力量。这种力量的情爱方面——与它强烈的道德热忱相对照,这是容易被忽略的方面——在泰奥格尼斯诗卷的末尾,[196]以一种极度痛苦的语气得到了表达:

我已赐你双翼,居尔诺斯,你可以振翮高飞,越过无边无际的大海和整个大地……每一场狂欢和宴饮,都会有许多客人把你的名字挂在嘴边;在长笛的伴奏下,美少年们用曼妙的清音吟唱你的美名;而当你终将化为尘土,你仍将徘徊于希腊的陆地和海岛,只要大地和日月尚存,未来的人们仍将传唱你的美名。至于我,我没有从你那里得到任何敬重,因为你把我当成小孩,用甜言蜜语欺骗我。 [25]

多少年来,贵族们宴饮聚会时严格而良好的秩序在爱神支配下从未动摇,但在泰奥格尼斯时代却礼坏乐崩了。从梭伦的诗歌那里,我们已经看到了贵族阶层如何为保卫其地位而奋战,一方面是专制僭主,另一方面是普通民众日益增长的力量。梭伦把贵族们描述为一个狭隘而排外的党派,他们的政治特权意味着奢侈腐败的恶政,而且促使被压迫阶层对城邦强行提出巨大而危险的要求。由此产生的危机促使梭伦建构他自己的政治道德体系,努力在两个对立的极端之间执其中道,并防止城邦陷入僭主政治。泰奥格尼斯的诗歌也认为阶级之间的战争一触即发。在其诗卷的开头,他放置了几首相当长的诗作,这些诗作对整个社会状况进行了有趣的说明。第一首哀歌 [26] 明显模仿梭伦的诗,无论是在风格、结构,还是在情绪语调方面,但也存在一个重要差异:就梭伦而言,尽管他本人也是一个贵族,但他对所属阶级的弱点与优点一样了然于胸,并以此斥责这个阶级;而泰奥格尼斯,则认定贵族阶层的反对者要对充满城邦的动乱和不义负全盘责任。显然,麦加拉已经发展到对传统土地贵族非常不利的处境。他说,民众的领导者们正在颠倒黑白、败坏民众:他们对金钱贪得无厌,对权力的欲望永无止境。他预言,目前这座城市的和平会先在内战中,然后在僭主专制中终结。他所知道的唯一救世良方,就是城邦回到贵族阶层享有正当特权的旧政制:这种解救之道似乎是不可能实现的。

[197]第二首诗完整呈现了这种令人沮丧的暗淡画面:

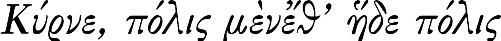

居尔诺斯啊!城市虽然还是那个城市,可里面的人已经变了,从前,他们既不知正义,也不晓法律,他们两肋围着破破烂烂的山羊皮,像游荡在城外觅食的鹿群——而如今,他们倒成了贵人,居尔诺斯啊!昔日高贵,今成卑贱。多么令人难以忍受的惨相!他们相互嘲笑相互欺骗,他们没有固定的标准来告诉他们何为高尚,何为可耻,因为他们根本就没有什么传统。居尔诺斯啊,无论出于何种目的,都绝不要让这些小民,成为你真正的朋友。对他们全部用和善的语气说话,但绝不要与他们交往,无论出于任何严肃认真的目的;因为你会明白这些可怜的家伙的品性,你会明白他们什么都不值得信任。背叛、谎言、欺诈,是这些无望之人的所爱。 [27]

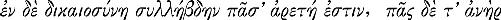

如果仅仅把这首诗当作仇恨和鄙视、而不是同时作为最激烈的愤懑的文献来读,将会是一个严重的错误。我们必须将其与第一首诗联系起来,看泰奥格尼斯在此对梭伦的原则(即正义是一切社会秩序的基础)给出的狭隘的阶级解释。不过,指望旧的统治阶级——现在被推翻了——忠实于梭伦贯串城邦的宇宙正义理想,有点期望过高:即使一个客观中立的观察者也必须承认,贵族君子们对这种理想的酸楚诉求,给他诗中的城邦画面增加了真正的诗歌的情感强度。在此,哀歌体诗歌的高贵风格,从激烈抨击的现实主义——它是泰奥格尼斯从抑扬格诗人那里借来的——那里提取了新的生动和活泼风格。不过,泰奥格尼斯对不义之治的描述,尽管部分地是对梭伦伟大的抑扬格诗歌的模仿,但也许更多地是受到赫西俄德《劳作与时日》的强烈影响:因为它显然属于赫西俄德的模式,这种模式引导他将自己的诗卷分为两个主要部分,由一首序诗和一首收场诗联结在一起。泰奥格尼斯对赫西俄德的模仿不仅限于诗歌的结构,而且缘于他们的精神状况以及观点见解的相似。在《劳作与时日》中,因为赫西俄德与其弟弟珀耳塞斯的财产争议促使他描述了农耕者的整个道德规范,连同其一般原则和具体运用——诗歌因而对正义问题产生了兴趣。同样,因为泰奥格尼斯对社会革命的自觉敌意,他不得不阐述贵族阶层的伦理道德。[198]两部诗作的第一部分,都为一种对正义被扭曲的怨恨所激发,两位诗人都在长时间的论证中发展了这种对正义被扭曲的抱怨。当我们转向泰奥格尼斯诗集的第二部分时——这个部分是简单扼要的格言警句的汇集,是对《劳作与时日》第二部分的模仿——这种严格的类比仍然有效。在泰奥格尼斯诗作的第二部分,这种类比并没有因为几个较长的双行体诗句的出现而被打乱。尽管有其不同的个人境遇和重要需求,但两位诗人都以古风时代的方式,表达出了持久有效的真理。作为结果发生的、诗作的两个部分之间的艺术失衡,对现代心灵来说,由于获得了诗歌的个性表达和情感强度而得到抵消与中和——这种中和达到了如此程度,以至于实际上我们很容易误以为这种个体情感的自由表达是一种普遍法则,很容易误以为全部诗歌都是诗人自己的一种个人表达,但它注定是对客观真理的一种陈述。

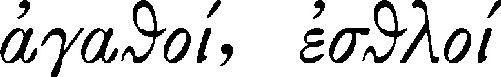

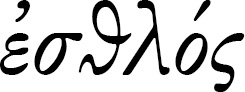

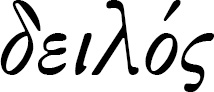

诗卷第一部分中的第二首诗,详尽地解释了随之而来的道德格言集的主题:泰奥格尼斯说,如今麦加拉的统治者颠倒黑白、背信弃义,是因为他们没有关于什么是贵贱好坏的标准这一事实。 [28] 泰奥格尼斯希望在居尔诺斯身上打上烙印,从而这少年可以通过真正高贵的自我修养和行为举止,使自己远离群氓,卓尔不群。只有拥有传统的贵族才具备衡量好坏贵贱的标准。现在,到了由一个能够用不朽的词句来触摸这种高贵德性的人,来为这个世界保存这种传统的时候了:这样,他就可以指导有教养的青年如何成为一名真正的贵族君子。泰奥格尼斯警告他的学生不要结交劣等小人( )——泰奥格尼斯用这个词来描述未经贵族训练的任何人和任何事,它与贵族君子(

)——泰奥格尼斯用这个词来描述未经贵族训练的任何人和任何事,它与贵族君子( )——这样的人只有在泰奥格尼斯自己的贵族同伴中才能找到——相对立。这种二分法是泰奥格尼斯的核心主题之一:当他宣布要传承他所属阶层的祖宗家法的目的时, [29] 他早已将其作为一种不言自明的公理置于诗卷中,在格言集的开头,他又将它重复了一遍。 [30] 位于目的描述和格言集中间的,是献给政治的部分; [31] 通过描绘那些在最黑暗的时刻堕落的卑劣小人,它为泰奥格尼斯的诫命“要与正人君子结交,不要与无赖小人结交”提供了事实基础。他的全部教诲,[199]都是用事例说明他“要与君子交,不与小人交”的涵义,因为他自己就扮演了真正贵族的权威,把真理传授给他年轻的贵族同胞。

)——这样的人只有在泰奥格尼斯自己的贵族同伴中才能找到——相对立。这种二分法是泰奥格尼斯的核心主题之一:当他宣布要传承他所属阶层的祖宗家法的目的时, [29] 他早已将其作为一种不言自明的公理置于诗卷中,在格言集的开头,他又将它重复了一遍。 [30] 位于目的描述和格言集中间的,是献给政治的部分; [31] 通过描绘那些在最黑暗的时刻堕落的卑劣小人,它为泰奥格尼斯的诫命“要与正人君子结交,不要与无赖小人结交”提供了事实基础。他的全部教诲,[199]都是用事例说明他“要与君子交,不与小人交”的涵义,因为他自己就扮演了真正贵族的权威,把真理传授给他年轻的贵族同胞。

我们没有必要在泰奥格尼斯诗卷第二部分的格言集中追寻其思想的全部历程。他写下的每个字以及他发布的每一条训诫,都因迫在眉睫的危险——通过对当时麦加拉的社会状况的描述,他使这一点变得十分清楚——变得急促而有力。他以一连串的格言 (gnomai)开始,规诫他的学生不要与卑微小人结交,因为他们无任何值得信任之处。 [32] 他的忠告是,有少数几个朋友即可——几个不是当面一套、背后一套、两面三刀的人,几个在你为难时可以指望得上的人。每一次革命都会使社会的信誉和信任产生剧烈的动荡;那些持守同一政治信念的人会越来越密切,因为背信弃义和落井下石正在四处蔓延。泰奥格尼斯自己也说,乱世之中,一个值得信赖的朋友远胜黄金千两。 [33] 难道这还是传统贵族阶层的道德准则吗?

那种道德准则确实将忒修斯(Theseus)与皮瑞托斯(Pirithous)、阿喀琉斯和帕特洛克罗斯之间的友谊理想化了:对这样一种典范的尊崇在贵族教育中有一种非常古老的因素。不过,现在,在贵族阶层遭到攻击并渐趋没落时,关于美好典范和高贵友谊的价值的传统教义,转变成了一种党派原则:古代英雄之间的友谊现在成了同一政治团体 (hetairia)成员之间的友谊的模范。 [34] 泰奥格尼斯坚持认为,正确的择友方法和必经严峻考验的忠诚,是友谊的首要条件,他就是由此开始他的教导的。从这一事实来看,要避免得出上述结论是不可能的。也许他是从他父母那里学到了这一点,因为贵族阶层的政治斗争持续了很多年。无论如何,社会冲突已经改变了传统贵族阶层的道德行为规范的性质:艰难时世造就狭窄心胸。尽管这种道德规范的起源,使其和梭伦所代表的新兴阶级的城邦道德根本有别,但迫于时势,现在贵族们不得不承认他们自己也是城邦的组成部分。[200]毫无疑问,他们仍然可以将自身所属的阶级看作城邦中的一个秘密城邦,悲叹它被不义颠覆,并密谋复辟;但是对平心静气不带偏见的观察者来说,它只是一个争权夺利的政治团体,凭借内部的阶级友爱防止自身的崩溃而已。力戒结交宵小的传统训诫变成了一种排他性政治要求。传统道德规范的这种普遍扭曲来自贵族阶级自身的弱点;尽管如此,在对忠诚的要求中(尽管它只是对一个阶级的政治忠诚),在要求无条件的忠诚作为友谊的先决条件中,仍然存在着许多真正的道德价值。这种要求是政治团体的团队精神(esprit de corps )的终极表达,这种团队精神自命不凡地谴责其敌人:“当新人们相互出卖时,他们哈哈大笑。” [35] 它与梭伦崇高的城邦理想不可同日而语,但我们仍然不能否认其主要诫命的急切和真挚, ,即贵族君子,不仅是出身高贵,而且也是行止高贵。泰奥格尼斯相信,贵族阶层和高贵品格的一致是自己阶级的力量之所在,是其生存斗争的最后防线。

,即贵族君子,不仅是出身高贵,而且也是行止高贵。泰奥格尼斯相信,贵族阶层和高贵品格的一致是自己阶级的力量之所在,是其生存斗争的最后防线。

泰奥格尼斯强调择友必须小心谨慎,他的所有教导都受到这一主张的影响。社会革命促使他和他所属的阶级采取这种自我保护态度。不过,尽管贵族阶层已经发展为一个政治团体,但我们千万不要把它看作只是一个政治团体。它只不过是被迫收拢队伍,采取防守态势。与此同时,由于它只占少数,没有夺回特权的机会,所以泰奥格尼斯警告他的年轻朋友,要处心积虑地接受现存处境,他说,“行走在大路中间,就像我这样”。 [36] 他的意思不是指如梭伦那样,站在两个对立的极端中间,抵御双方的攻击,而是指站在一个安全的地方,机敏地避开任何眼前的冒犯,甚至放弃任何防卫行动。居尔诺斯要耍点诡计,根据不同的朋友改变自己的个性;他要像八脚章鱼一样,它所依附的石头是什么颜色,它也要变成什么颜色,必要时随时准备改变自己的颜色。 [37] 实际上,在对抗民众以求生存的斗争中,泰奥格尼斯建议采取保护性的伪装措施。这种斗争的道德困难在于这一事实:即它必然是一种隐秘的方式;但泰奥格尼斯相信,即使在这种情况下,一个贵族仍然是高贵的。他甚至认为,[201]一个贵族就是“头脑空空的大众的一个堡垒和避难所,尽管他很难因此得到尊敬”。 [38] 这种潜身远祸的行为准则并非一大堆自相矛盾:它只是贵族阶级的地位处境的一种必然结果;但它肯定不是贵族阶级的传统道德规范。

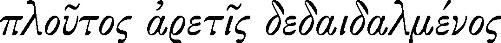

贵族阶级道德行为准则最具革命性的变化之一,就是德性观念的改变。这种改变与社会革命的根本原因密切相关,也就是说,与社会不同阶级的经济权利的重新分配紧密相关。传统贵族阶级的地位建立在它对土地财富的占有之上,新的流通媒介(即货币)的出现,严重动摇了贵族阶级的这种地位。我们不知道政治因素是否也影响到这种情况;不过,到了泰奥格尼斯时代,贵族们必定——至少有一部分——已经穷困潦倒,一个新的富庶的平民阶级正在崛起,要求相应的政治权利和社会影响力。这种经济地位的改变对传统贵族的德性观念是一种致命的打击,贵族的德性一向意味着拥有社会特权和身外财富,因为如果没有这些,贵族的许多特有品格,诸如慷慨大方和宽宏大量,就都无法付诸实施。 [39] 用赫西俄德的话说,即使对淳朴的农夫而言,财富也意味着德性和尊重, [40] 这话表明,早期希腊的德性观念,就包含相当程度的社会声望和社会影响力在内。

城邦新道德的冲击粉碎了贵族阶层的这种德性观念。每当贵族阶层的德性理想遭受攻击和改变时(提尔泰奥斯和梭伦是两个典型例子),我们都能看到,它与财富( )的关系是何等密切,而当这种关系断裂时,它要生存又是何等艰难。提尔泰奥斯曾经宣告,公民的德性——在斯巴达与美塞尼亚的战争期间,它首先是战士无畏的勇气——远比贵族们珍视的财富和货物更有价值; [41] 而梭伦也曾经说过同样的话:法治国家的最高政治德性是正义而非其他。 [42] 不过,梭伦曾得到旧传统的滋养:他祈祷神灵赐给他财富(应该说是赐给他“取之有道”的财富),并将他对德性和声誉的希望建立在对财富的拥有之上。 [43] [202]他不相信财产的不均等分配有违神明的意志,因为他知道,除了黄金和土地,还有其他形式的财富——生命的健康和欢乐的自然财富。 [44] 但是,如果他被迫在德性和财富之间做选择的话,他会选择德性。 [45]

)的关系是何等密切,而当这种关系断裂时,它要生存又是何等艰难。提尔泰奥斯曾经宣告,公民的德性——在斯巴达与美塞尼亚的战争期间,它首先是战士无畏的勇气——远比贵族们珍视的财富和货物更有价值; [41] 而梭伦也曾经说过同样的话:法治国家的最高政治德性是正义而非其他。 [42] 不过,梭伦曾得到旧传统的滋养:他祈祷神灵赐给他财富(应该说是赐给他“取之有道”的财富),并将他对德性和声誉的希望建立在对财富的拥有之上。 [43] [202]他不相信财产的不均等分配有违神明的意志,因为他知道,除了黄金和土地,还有其他形式的财富——生命的健康和欢乐的自然财富。 [44] 但是,如果他被迫在德性和财富之间做选择的话,他会选择德性。 [45]

将梭伦的这些积极乐观、展望未来的革命观念,与提尔泰奥斯软弱无力的哀叹相对比,是富有教益的;提尔泰奥斯不知疲倦地表达着对贫困的抱怨和诅咒。他断言,贫穷对人们的生活有无穷的威力,他本人无疑深知,诟莫大于卑贱、悲莫甚于穷困。 [46] 不过,尽管他穷困潦倒,对贫困满怀怨恨,但他心中仍然保存着某种高于财富的标准和抱负,他深信为了这种标准和抱负,可以心甘情愿地牺牲财富。通过对那些他恨之入骨的麦加拉暴发户新贵的观察,他发现金钱与精神高贵的结合是如此罕见,从而不得不承认梭伦的弥足珍贵——梭伦最终选择了正义的贫困。 [47] 在泰奥格尼斯对待贫困和富有的态度中,我们可以十分清晰地追溯旧贵族的德性观念在社会和经济变迁的冲击下,价值重估的轨迹:泰奥格尼斯的理想被强制性地改变了,梭伦的理想则是从他自己的精神自由中生长出来的。

泰奥格尼斯的所有诗歌都反映出对梭伦的德性和财富观点的强烈兴趣,其诗集第一部分 [48] 中的政治诉歌受到梭伦《欧诺弥亚》的启发;他出现在短小精悍的格言警句中的诗歌,则受到梭伦对缪斯女神的那些伟大演说的启发。 [49] 后者的诗,是从宇宙的神圣治理的公正性角度,对人努力赢得财富和成功的一种沉思。诗歌花开两朵,分别表达了这种巨大对立的两个方面。泰奥格尼斯接过这两个主题,各写了一首独立的诗——从而也摧毁了神对待人的方式的崇高正当性:在梭伦的诗歌中,正是这种崇高的正当性的构想,将宇宙的神圣正义和人追求财富与成功的努力联结在一起。实际上,泰奥格尼斯没有能力构想出这样一种深刻的宗教真理——梭伦的那种既崇高又客观的宗教真理。梭伦的第一个思想,即神的权能昭彰于不义之财无法持久昌盛这一事实,激起了泰奥格尼斯相对比较主观的思考。他当然同意梭伦,但他接着说,人们不断忘却这一真理,因为对邪恶的惩罚总是来得太慢太慢。[203]在他的话语中,我们可以发现一个失败党派的坚定支持者的焦躁不安,他希望上天的报复早日降临到对手头上,又害怕自己有生之年不能亲眼目睹。

泰奥格尼斯对梭伦《欧诺弥亚》第二部分所陈述的主题的改变,忽略了问题的本质,这个问题是:既然宇宙的神圣治理永远公正合理(正如梭伦在诗的第一部分所表示的那样),那么,为什么好人竭尽全力总无善果,坏人作恶多端却无恶报?泰奥格尼斯对此道德困境无任何兴趣;他很少如梭伦那样从神的角度考虑问题,从而也无法在人类混乱的希望和追求中发现超个人的宇宙补偿法则。梭伦对此问题的陈述在他那里唤起的只是一种主观反应,一种相当个人化的听天由命的情绪。泰奥格尼斯从自身的生活经历中知道,死生有命,富贵在天,人永远无法对自己的成败做主。因此,除了放弃自己,顺从神意,人一无所有,因为人对自己的命运无可作为。他在别处说,福兮,祸之所伏,即使是财富、名誉和兴旺发达,也在自身中潜藏着毁灭的种子;因此,我们只需要祈祷一件事:tyché(即时运)。 [50] 如果他活该倒霉,钱对一个卑鄙小人又有什么好处?他心术不正,钱财只能给他带来灭顶之灾。 [51]

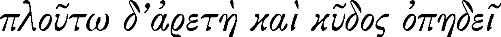

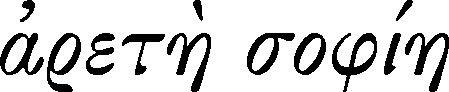

相应地,泰奥格尼斯认为德性是一种品质,当一个人从不挂怀钱财之有无,这种品质就成了一个真正的贵族的特征:也就是说,一种精神贵族的罕见品质。 [52] 也有人认为,泰奥格尼斯不可能具备如此高尚的道德情感;但事实是,他对穷困潦倒的贵族阶层的尊敬,教给他用梭伦的那种方式进行道德说教。没有真实可靠的根据可以否认他是下述美丽格言的作者:“一切德性都归结于正义;每个正义的人都是贵族。” [53] 尽管他的这一思想可能取自福西里德斯这样的平民, [54] 但他还是情不自禁地将其作为自己党派的座右铭;因为民众在他们争取权利的斗争中曾将其飘扬在他们的旗帜上,然后,正如泰奥格尼斯所看到的,他们又将其践踏在地上。现在,这一格言成了传统统治阶级的战斗口号:尽管他们现在遭受到不公正的压制,但只有他们“知晓正义和法律”,而且,在泰奥格尼斯的心目中,他们仍然是真正的正义的唯一拥有者。 [55] 毫无疑问,这种观点限制了最高的正义理想的范围,[204]且使之成了一个党派的德性,而不是可以被整个城邦所拥有的德性。不过,泰奥格尼斯不会因为这种限制而感不快。品达也相信,正义是贵族文化的一个不可分割的本质要素,正义实际上就是贵族文化的盛开之花。这种信念标志着城市国家的新精神对传统贵族理想的征服。

贵族阶层要彻底消化这种精神,还存在着一个障碍——即他们对自己高贵血统的不可动摇的信念。泰奥格尼斯断言他们的最高使命就是保持其纯正血统,并尖刻地攻击某些贵族的愚蠢和不忠:他们试图通过将女儿嫁给富裕的平民,或者嫁给那些暴发户新贵的儿子,来挽救其没落的命运。“我们挑选高贵的羊、驴和马,良种交配,优生优育:但一个贵族却毫不犹豫地与一个出身卑微的女子结婚;财富搅乱了血统。” [56] 这种对高贵的出身和训练的自然选择的尖刻强调,是贵族阶层的道德准则正在经历一种变革的征兆。在反抗金钱和数量将社会等级拉平的斗争中,它现在处于守势。在雅典,整个城邦不得不面对和解决重大的公共问题,最明哲的人不能继续只作为保守分子而存在,尽管他们绝大多数都是贵族出身。梭伦本人已经超越保守和革命。不过,只要有一小群贵族为了生存及其特殊生活方式而战斗,那么这种贵族阶级的道德准则就能在泰奥格尼斯的教育格言中看到自己的形象。泰奥格尼斯的许多观念在后来的历史阶段中,在有产阶级对抗无产阶级的斗争期间,都复活了;其教导的价值最终取决于一个上流社会的存在与否,无论它将这一上流社会的地位归因于纯正血统,还是其他一些高贵传统。一个种族必须通过同系繁殖和特殊训练才能得以保存的基本贵族观念,首先是斯巴达的产物,同时也是公元前四世纪时那些伟大的教育理论家们的产物;我们在讨论他们的作品时将会详细研究。 [57] 这里,我们只要这样说就足够了:在斯巴达,以及在柏拉图和亚里士多德的理论中, [58] 这种理想超出了一个阶级的范围,成了希腊的普遍理想的组成部分,这个理想就是,城市国家是其所有公民的教育者。

品达,贵族的声音

[205]当我们从泰奥格尼斯转向品达时,我们告别了麦加拉和其他地方的贵族为捍卫其社会地位而进行激烈斗争的狂风暴雨,到达了早期希腊贵族从容不迫、骄傲自信、不受侵犯的极致生活。在此登峰造极的高度,我们可以忘却泰奥格尼斯世界中的那些问题和冲突,满足于对高贵而遥远的贵族理想的美和力量的惊诧了。品达将一个种族的贵族阶层的理想,在其最高贵的变形转身之际,展示给了我们——其时,从神秘的过往到公元前五世纪的艰难时世,在贵族阶层的光荣持续了数个世纪之后,在奥林匹亚(Olympia)、皮托(Pytho)、尼米亚(Nemea)、科林斯地峡(Corinthian Isthmus)的赛会上,这种理想仍然可以将全希腊的目光吸引到其历史勋绩之上,仍然可以在对比赛胜利者的万众一致的仰慕中超越全希腊一切地域或种族的差异。如果我们想要明白贵族阶层在希腊品格塑造中所起的作用,不只是对继承来的阶级特权与阶级偏见的精心守护和保存,不只是不遗余力地强化一种建立在财富基础之上的道德规范的培育, [59] 那么就必须研究希腊贵族阶层的这个方面。贵族阶层是人性的高贵理想的真正创造者,这种体现在希腊古风时期和古典时期雕塑中的高贵理想,对今天的人来说都是一目了然的——尽管常常是钦羡多于理解。 [60] 这些雕塑作品所描绘的体育健儿的力量和高贵在极度完美中浑然一体,这些体育健儿在品达的诗歌中得以再现,他们生活着、感受着、为我们言说着;通过品达的精神能量和宗教严肃性,他们仍然以一种奇异的力量影响着我们——只有人类精神独一无二的、无可复制的成就才具备这种奇异的力量。 [61] 因为这是一个独一无二的宝贵时刻:其时,希腊沉醉于神明的凡人世界,在人的身体和灵魂中——人的身体和灵魂被提升到了远超尘世其他力量的一种完美高度——窥见了神性的顶点;其时,在这些人形的诸神身上,一个世间凡人模仿那种神圣典范的努力找到了目标和幸福——通过这些神圣典范,艺术家们认识到了完美的法则,这些完美的法则不可企及且又非比寻常。

品达的诗歌,尽管是一种古风形式的诗歌,但与他的同辈甚至前辈的作品不同,是另一种意义上的古风风格。与品达的诗作相比,梭伦的抑扬格诗,在语言和情感上,似乎完全是现代的。品达的变化多端,他的充实丰沛,他的逻辑困难都只是外在的,[206]或者可以说,是他根深蒂固的往古情结的现代伪装; [62] 这种情节是一种对远古的向往和热爱,它植根于品达严肃简朴的个性及其实际生活的遥远高蹈之中。穿过伊奥尼亚“更古老”的文明到品达,就像离开贯穿于荷马史诗到伊奥尼亚的个人抒情诗和自然哲学的直线发展进程,而进入到另一个世界一样。尽管赫西俄德是荷马和伊奥尼亚思想的忠实学生,赫西俄德的读者常常会感到惊诧:他们在那里会突然瞥见希腊大陆的史前时期,即深埋在史诗地基之下的黑暗时期。非但如此,当我们翻开品达,便马上进入了一个不为赫卡泰乌斯和赫拉克利特的伊奥尼亚所知的世界,一个许多方面都比荷马以及荷马笔下的人物远为古老的世界。因为尽管品达对贵族阶层的使命的信念与荷马有许多共同之处,但荷马对此泰然处之,几乎是轻松愉快的态度,而年轻的诗人品达在谈论它时则极其严肃认真。这一部分是由于史诗和颂歌的目的不一而造成的:后者道出的是一种严肃庄重的宗教训诫,而前者的任务则是叙述和修饰。不过,品达的严肃庄重不是简单地受其诗歌的形式和外在目的的支配:它来源于品达深深感受到的、对其所刻画的贵族阶层的尊崇和亲缘关系。品达之所以能够赋予贵族理想一种令人信服的力量——我们称之为品达式的 (Pindaric)力量——是因为他自己的本性,从出身到教养本质上都是贵族阶级的。 [63]

品达作品的卷数在古代远大于我们现在所拥有的数量。只是由于最近在埃及的一个幸运发现才使我们了解了品达的宗教诗,但其中相当一部分已经丢失。 [64] 他的宗教诗歌远多于他的胜利颂歌(后来称为凯歌),但品达的宗教诗与颂歌没有本质不同。 [65] 因为竞技比赛的宗教意义,都体现在他为四大赛会的胜利者所作的颂歌中;而贵族阶层的宗教生活,也在体育比赛无与伦比的力量和雄心中臻于极致。

从已知历史的最早阶段以来,希腊人的竞技活动(就这个词最广泛的意义而言)就与诸神的节日相联系。奥林匹亚赛会也许起源于在奥林匹亚为珀罗普斯举行的葬礼比赛,[207]与《伊里亚特》中所描绘的在特洛伊为帕特洛克罗斯举行的葬礼和竞技比赛类似。我们知道,即使是葬礼比赛,也可以在固定时间周期性地举办:在希巨昂(Sicyon)为阿德拉斯托斯(Adrastus)举办的祭祀活动就是这样重复进行的,尽管它们承担了不同的角色。 [66] 诸如此类早已确立的比赛很容易被转化为对奥林匹亚主神宙斯的祭祀活动。从早期奥林匹亚圣所地基下发现的献祭马匹的图案来看,显而易见,早在传统的日期——就是科罗厄布斯(Coroebus)首次赢得赛跑比赛的冠军——之前,就存在着战车竞赛活动。 [67] 在希腊历史的头几个世纪里,另外三个定期的泛希腊赛会,在奥林匹亚赛会的模式上成长了起来,到了品达的时代,它们已经可以与奥林匹亚赛会相提并论,尽管它们从来没有达到奥林匹亚赛会的重要性。从简单的赛跑到各种项目的竞赛,反映在品达颂歌中的奥赛发展历程,是后来的年代学者们根据准确的历史分期排列的,但他们所用史料的价值充满争议。 [68]

不过,在这里,我们既不需要关心比赛的历史,也不需要关心运动员们的体育技巧。竞技体育原初天然就是一种贵族阶级的运动:这一点得到了诗歌的确证,而且以品达的观点看来,它是贵族的本质性先决条件。尽管体育竞赛在品达的时代已经早就不是贵族们的独占之物,但世家大族仍然在其中起模范带头作用。他们有足够的财富和时间从事长期的训练。传统在他们之中得以保存,运动员的高超技艺借此得到高度评价,男子适合竞技体育的身体素质和特殊品质,也最容易为他们之中的成员所继承——尽管当时新兴有产阶级的成员也发展出了相同的品质和传统,并在赛会上赢得胜利。贵族阶层数个世纪以来坚定不移的精神和不朽的传统在体育运动职业化面前被迫让路,并非在品达的时代之后,而是在塞诺芬尼对粗鄙的、非智力的“身体力量”的过度高估的抨击唤起了一种姗姗来迟但持久不息的回声之后。 [69] 一旦希腊人感觉到精神不同于身体、甚至与身体相对立之后,旧的体育理想就被贬低到了拯救的希望之外,在希腊人的生活中马上丧失了其重要地位,尽管竞技运动仅仅作为一种体育活动又存在了数个世纪之久。[208]本来,没有任何东西比对身体的力量或能力做纯粹的智力理解更外在于贵族社会的竞技比赛了,我们在希腊人的雕塑杰作身上仍然羡慕的那种身体和精神的理想统一(尽管我们已经无可挽回地失去了这种统一),标示着我们必须如何理解英勇高超的男子气概的体育理想——即使这种理想可能远离现实。要确定塞诺芬尼的抱怨在多大程度上得到了确证是困难的;但是,希腊雕刻家们的伟大作品足以表明,塞诺芬尼是这种高贵理想的一个低劣阐释者,这种理想是那个时代的宗教艺术竭力想要在造型艺术中表现的东西,一种(体现在人身上但)配得上神明的东西。

品达写下颂歌,以此庆祝一个竞技运动员一生中最伟大的时刻,庆祝他在某一次重大比赛中的胜利。胜利是颂歌的前提条件,因为它通常是在运动员胜利凯旋之时或者稍后,由其年轻的同胞组成的合唱队歌唱用的。在品达那里,胜利的颂歌与其外在时机之间的紧密联系具有一种重要的宗教意义,它可以与颂歌中的宗教崇拜、诗歌艺术和诸神之间的紧密联系所具有的重要意义相提并论;而这种联系并非一种一目了然的联系。史诗从来不是某种类型的宗教艺术,在伊奥尼亚,个人的抒情诗遵循史诗的步伐,只表达诗人自身的思想和情感。与这种发展相一致,即使是赞美诸神的颂歌——它自古以来就是一种宗教形式的诗歌,与史诗势均力敌、并驾齐驱——也遭受到了自由精神的侵蚀。因此,颂歌传统的旧形式发生了很多变化:诗人将其个人的宗教观念引进颂歌,从而使之成为表达其个性的工具;或者,与伊奥尼亚和爱奥利亚的抒情诗人那样,将颂歌和祷文仅仅用作与倾听的神灵交流人心中最隐秘情感的一种形式。这种趋势在公元前六世纪末还有进一步的发展,这种发展证实,即使是希腊本土,对个体人格的兴趣也在不断增长:颂歌的形式从对神的赞美变成了对人的荣耀,一个世间凡人成了一首颂歌的主题。这种抬举,除了半神式的英雄,诸如奥林匹亚赛会的胜利者,别的对象当然是不可能的。不管怎样,在这种背离中,颂歌的世俗色彩不断增长,这一点是不会错的;而且,品达的伟大的同时代人,出生在阿提卡附近开俄斯岛(Ceos)上的尤里斯城(Iulis)的职业诗人西蒙尼德斯的世俗色彩,是毫无疑问的,[209]他说:“缪斯拿黄金赏赐她自己” [70] (西蒙尼德斯擅长胜利颂歌,也擅长多种其他类型相对较少宗教气氛的应景诗);相对不重要的巴库利德斯也如此,巴库利德斯是品达的侄子和对手。

品达是第一个使胜利颂歌成为宗教诗的诗人。他受传统贵族阶级关于体育竞技观念的启发,为男儿们奋力拼搏、追求完美的英雄本色的壮观景象赋予了特定的道德与宗教含义;由此,他也创造了一种新型的抒情诗,这种抒情诗来源于一种远为伟大的情感与体验的深度,它似乎是从阳光灿烂的胜利顶峰俯视人类命运的奥秘和人对命运的抗争。尽管他们像品达的诗歌那样严肃、深沉、信仰虔诚,但仍然以一种无与伦比的自由生活和运动着。只有在这种宗教形式中,品达才承认将一首颂歌献给一个人间胜利者的可能性。通过以这种方式转变颂歌的形式,品达从颂歌的光荣创造者那里接收了它,并使其成为他自己的一种诗歌形式:品达这样做的理由是他的高贵信念,即只有他才懂得他所处理的崇高主题的真正意义。通过胜利颂歌,品达才能赋予贵族的道德规范一种新的权威——即使在一个对旧传统极少同情的时代;与此同时,这种新型的抒情诗,由于为真正的贵族信仰所激励,现在终于获致了它的“真正本质”。品达从不觉得,当他颂扬竞技运动员的胜利时,他多少都是在仰赖胜利者——那将是对诗歌艺术的侮辱;他也不扮演工匠的角色,只为迎合表现对象的愿望而创作。另一方面,品达也从不抱优越感。他总是与他所庆祝的胜利者平起平坐,无论胜利者是国王、贵族,还是一介平民。在品达看来,诗人与胜利者都属于彼此。这种诗人和胜利者彼此相属的观点,是品达自己独有的,同时代的希腊人未曾见识,但它是吟游诗人的原始功能——宣告英雄业绩的光荣——的一次重生。 [71]

因此,品达恢复了诗歌的英雄主义精神,这种英雄主义精神是诗歌的最初灵感;他让诗歌不仅仅是一种简单的事件记录,或者一种个体情感的细腻表达,他使诗歌再次成为对高超技艺和非凡勇力的颂扬——这种高超的技艺和非凡的勇力是后世子孙的典范。 [72] 品达的每一首诗,都取决于一种纯粹外在的、偶然的机缘,但这正是品达最强大的力量:[210]因为这偶然的机缘是胜利,永远需要歌唱的胜利。品达诗歌的基础就聚焦于这种永恒的标准[胜利]。每当他“拿起多利安竖琴”拨动琴弦时, [73] 他总是用不同的说法,一次又一次地重复着这一思想。“一物渴求另一物,而胜利最爱颂歌,颂歌是花冠和德性的现成绝配。” [74] 他宣告称扬高贵之人乃是“正义之花”; [75] 实际上,他频繁地把颂歌叫作诗人欠胜利者的“债务”。 [76] 德性 (Areta)——我们必须以品达自己所使用的、严格的多利安人的方式来书写这个单词——在胜利中凯旋的德性不会“寂然无声,湮没无闻”, [77] 而是要求在诗人的颂歌中永垂不朽。在品达的生花妙笔之下,这个世上的一切暗淡平庸之物瞬间重获造物之初生机勃勃的活力。在他献给青年摔跤冠军厄基那的提马萨库斯(Timasarchus of Aeginetan)的颂歌中,他说:“当语言因美惠女神之助,成功地从心灵深处发出声音时,言词比英雄的事迹流传得更长久。” [78]

我们没有足够的、创作于品达之前的希腊合唱抒情诗,来为品达的作品在抒情诗的发展历程中给出特定的位置;但显而易见的是,品达将这种诗歌类型转变成了某种新的东西,而他自己的诗篇不可能直接“来源于”合唱诗传统。早期合唱诗人通过接受史诗的材料,并以一种抒情诗的形式将其重新组合,已经用抒情诗的手法来书写史诗了; [79] 不过,这与品达的方法正相反对,尽管他的语言从他的前辈那里借鉴甚多。这样说应该更真实一些:即通过他的作品,英雄主义精神,以及对英雄主义的颂扬——这是史诗的灵感源泉——以抒情诗的形式获得了重生。从阿基罗库斯到萨福,爱奥利亚和伊奥尼亚的诗歌自由地表达着诗人们的个人情感,而品达则将自己的诗歌归属于一种宗教和社会的理想,他全心全意地,几乎是宗教般虔诚地将自己奉献给古代骑士精神的最后遗存,不可能有比这二者更强烈的对比了。

把握品达对其诗歌性质和目的的构想,也是为了更清晰地理解其诗歌的形式。评述品达颂歌的学者们对其诗歌的形式问题,已经耗费了很多心血。博伊克(August Boeckh)是第一位试图对诗人品达进行阐述的人,在其巨著中,通过对品达历史处境的一种全盘把握,通过精神上的同情理解和直观洞察,[211]他力图从品达思想的艰难序列中提炼出一种隐藏的统一性,不过,对于品达颂歌结构的解释,他经常走向站不住脚的观点。 [80] 因此,当维拉莫维茨及其同辈学者抛弃博伊克的方法,努力欣赏品达颂歌的丰富多彩,而不是寻找隐藏在诗歌中成问题的统一性时,就成了一种很受欢迎的反应。 [81] 他们的方法自然增加了我们对那些未经解释的细节的了解。但是,不将一部艺术作品作为一个整体,从而力求一种全面的把握是不可能的;具体到品达,他的艺术与其理想目标的联系是如此直接,因而断定他的诗作是否与其文体风格一样,具有一种结构上的统一性,就成了加倍重要的问题。当然,品达的诗歌没有僵硬的模式,但当人们认识到这一事实时,问题在一种更高水平上仍然存在。如今,没有人会相信,品达的诗歌是在追随诗人天才想象力的脉动(浪漫时代的批评家们,受其自身假设的鼓励,认为品达的诗歌只是追随想象力的脉动,而无所谓结构上的统一性);而且,以那种方式对待品达诗作结构的无意识倾向,即使在今天,对品达的诗艺也不够公正——在当代,我们已经学会将品达的诗艺看作希腊艺术的一种要素,一种不亚于原创性的要素。

我们已经看到运动员的胜利与品达颂歌之间的那种牢不可破的联系,如果我们从这种联系出发, [82] 就能明白,品达的诗意想象可以有几种不同的途径来处理和掌控其主题。例如,为了唤起观众的激动心情,可以描写一些拳击比赛或战车比赛的具体细节:车轮滚滚、尘土飞扬,如索福克勒斯在《厄勒克特拉》(Electra )中所描述的那样——在该剧中,信使戏剧性地讲述了在德尔菲举行的战车比赛。然而,品达似乎对比赛的这一方面甚少关注:他只是用象征性的语言进行一些形式的描述,而没有浓墨重彩地描写。品达思考竞技比赛的精神难度远超于他思考比赛的自然景象,因为他的目光聚集在胜利者身上。 [83] 他坚信这种胜利是人的最高德性的呈现,正是这种信念支配着品达诗歌的形式。除非我们理解他的这种信念,否则就不可能理解其诗歌的形式:因为尽管一个希腊艺术家受到传统形式——他选择在这种形式中创作——的严格限制,但归根结底,[212]他还是根据其灵魂的最高信念来选择和发展这种形式的。

品达关于自己作为一个诗人的使命的看法,是我们理解他的最佳指引。 [84] 他将自己等同于那些了不起的画家和雕刻家,还经常从他们的工作中借鉴隐喻。品达想起许多希腊神庙中的珍宝室,他将自己的诗设想为一个贮藏赞歌的宝库。 [85] 有时,在一首诗的铺张华丽的序诗中,他将自己的颂歌想象为一座宫殿的柱状正面; [86] 在第五届尼米亚赛会颂歌的序言中,他将自己和胜利者的关系与雕刻家和雕像的关系进行对比。“我不是一个雕刻家”,他说,“雕刻一个端坐在底座上一动不动的雕像”。 [87] 这个对比包含着一种比较;无论如何,接下来的句子表明,他觉得他的作品远比雕刻家的雕像伟大:“我的甜美歌声,乘着每一艘航船与扁舟,从埃伊纳岛(Aegina)飞扬,宣告兰博(Lampon)壮健的儿子皮西亚斯(Pythas),在尼米亚赛会上赢得了五大赛的桂冠。”这种比较是显而易见的:因为在品达的时代,雕刻家们只雕刻诸神的形象或者竞技比赛胜利者的塑像。不过,二者之间的类比还有更深的意义。那个时代的雕像表明,对它们所要描画的胜利者,它们与品达的诗歌持相同的态度:它们并不记录胜利者的个性特征,而是刻画那训练来比赛的理想男性身体。品达不可能找到一种更合适的对比,因为他也一样,不是将胜利者作为一个个人,而是作为最高德性的代表来抒写。雕刻家和诗人二者的态度,直接受奥林匹亚赛会胜利者的影响,受希腊人关于男儿本色的潜在观念的支配。这种对比再次发生在柏拉图的《王制》中——我们不能说它是否借自品达:当苏格拉底完美地结束了一个哲学王的理想德性的塑造时,柏拉图将苏格拉底比作一个雕刻家。在同一著作的另一段文字中,柏拉图描述了一个理想的典范(“正义本身”),不管这个理想的典范是否在现实中存在,只要我们可以按照这典范所体现的标准来判断即可;此时,柏拉图将哲学构造一种理想的能力与画家的技艺相比,画家画出的不是一个实际存在的男人,而是一个一切都恰到好处的理想美男子。 [88] 对于优秀艺术作品的理想标准——尤其是诸神和胜利英雄的塑像的理想标准——和品达的诗歌以及后来的柏拉图哲学所召唤的最高人性理想二者之间的亲缘关系,希腊人自己有充分的意识。[213]一方面是视觉艺术,另一方面是诗歌与哲学,二者殊途而同归。品达是一个更高层次上的雕刻家:他将竞技比赛中的胜利英雄雕刻成真正的德性典范。

如果不将品达与其同辈和对手西蒙尼德斯和巴库利德斯作比较,我们就不能充分认识品达对其使命的专注程度。这些诗人都赞美男子的英勇气概,因为这种赞美是胜利颂歌的一个传统组成部分。尽管如此,西蒙尼德斯的作品充满了个人情感的表达,这种表达足以表明——除了“胜利者的德性是什么”这个问题之外——一般而言的德性的真正性质,对公元前五世纪早期的男子来说,正在成为一个核心的问题。他激动地诉说德性的罕见,他说,德性生活在路途险远的顶峰,为圣洁的、轻盈的少女合唱队所围绕;除非他们从生命中挤出艰辛的汗水,否则没几个凡夫能一睹芳容。 [89] 在这个句子中,我们第一次看到了“ [男子气概、勇气]”这个词:它仍然具有“男人的德性”这一一般意义。西蒙尼德斯致色萨利的斯科帕斯(Thessalian Scopas)的一首著名饮酒诗 [90] 解释了这个词;这是一首揭示包含身体和精神两个方面的德性观念的诗;“要成为一个具有真正德性的男人是艰难的,四肢和头脑都要完美无缺、坚定不移。”这些诗句向西蒙尼德斯的同代人清楚地表明了什么是彰显德性的艺术——这是一种深思熟虑、要求苛刻、品质高贵的艺术,他们对此肯定有一种特殊的新感觉。这是我们在此对理解西蒙尼德斯提出的问题的最佳途径。命运,他说,常常将人抛入无可逃避的悲惨处境,不许人美满。只有诸神完美无缺,当厄运降临,凡人只能抱残守缺。除了诸神宠爱之人,除了诸神向他赠送好运,没有人能够达于德性。因此,西蒙尼德斯赞扬那些有所不为之人:“不过,在我们这些吃五谷杂粮长大的凡人中,发现一个无可指摘的人的话,我会把他告诉你。”

[男子气概、勇气]”这个词:它仍然具有“男人的德性”这一一般意义。西蒙尼德斯致色萨利的斯科帕斯(Thessalian Scopas)的一首著名饮酒诗 [90] 解释了这个词;这是一首揭示包含身体和精神两个方面的德性观念的诗;“要成为一个具有真正德性的男人是艰难的,四肢和头脑都要完美无缺、坚定不移。”这些诗句向西蒙尼德斯的同代人清楚地表明了什么是彰显德性的艺术——这是一种深思熟虑、要求苛刻、品质高贵的艺术,他们对此肯定有一种特殊的新感觉。这是我们在此对理解西蒙尼德斯提出的问题的最佳途径。命运,他说,常常将人抛入无可逃避的悲惨处境,不许人美满。只有诸神完美无缺,当厄运降临,凡人只能抱残守缺。除了诸神宠爱之人,除了诸神向他赠送好运,没有人能够达于德性。因此,西蒙尼德斯赞扬那些有所不为之人:“不过,在我们这些吃五谷杂粮长大的凡人中,发现一个无可指摘的人的话,我会把他告诉你。”

人,连同其一切行为,全部或部分依赖于命运的观念,在伊奥尼亚抒情诗中,自阿基罗库斯以来,在复杂性和重要性上不断发展;西蒙尼德斯的证据对解释这一观念进入贵族道德规范的有趣过程非常重要。因为与品达一样,[214]西蒙尼德斯在其胜利颂歌中注定要表现旧的贵族传统。几种截然不同的传统思潮在其作品中的相遇,使西蒙尼德斯显得特别有趣。例如,他直接站在伊奥尼亚、爱奥利亚和多利安生活方式这一边:他是新的泛希腊文化的典型代表——这种文化大约兴起于公元前六世纪末,同时他也是希腊德性观念之发展的一个非常珍贵的见证人。这就是为什么在柏拉图的《普罗泰戈拉》中,苏格拉底与智术师辩论什么才是西蒙尼德斯饮酒诗的确切解释的原因。 [91] 尽管如此,西蒙尼德斯不像品达一样,是贵族道德理想的充分代表。在品达和埃斯库罗斯的时代,西蒙尼德斯是任何关于德性观念的历史综述都无法略过的一个人物;然而,我们不能毫无保留地说,对西蒙尼德斯而言,德性不只是一个极其有趣的理智讨论话题。他是第一个智术师。 [92] 但是,对品达来说,德性不仅仅是其全部信念的根基,而且还是其诗歌结构的指导原则。品达对任何思想的认可或拒斥,都受这种思想对其重大使命的影响的支配,他的重大使命就是将胜利者作为德性的一种代表来赞颂。与希腊任何其他诗人相比,品达诗作的形式只有通过其所体现的道德准则才能得到理解,这一点真实无疑。要在细节上表明这一真相是不可能的,因为本书的篇幅不允许我们就诗歌艺术本身来分析其艺术作品的结构。 [93] 但是,如果我们继续品达高贵理想的研究,就会了解比品达赖以构想其诗作的原则更多的东西。

由于品达认为德性是贵族的一种品质,所以他相信德性必定与已逝英雄们的伟大事迹紧密相连。他常常将胜利者看作自己家族高贵传统的杰出后嗣,并以将他们的光荣遗赠给他的伟大祖先为荣。不过,品达并不贬低今日胜利者的成就。德性是神圣的,因为一个拥有德性的家族的始祖是一个神或半神:这种能力从他传承而来,并且每一代都得到更新。因此,品达不可能将胜利者看作一个纯粹孤立的个人,因为他的胜利是由于其神圣血统而赢得的。顺理成章的是,品达对一个英雄的行为的几乎所有赞扬,都会过渡到对其血统世系的赞扬。在品达的胜利颂歌中,对胜利者祖先的赞美是一个常规要素:[215]通过这一要素,胜利者加入了诸神和英雄的神圣行列。第二首奥林匹亚颂歌开篇就是:

何种神祇,何种英雄,何种人,我们应该传扬四海?

除了宙斯,那是奥林匹亚祭祀的对象,还有赫拉克勒斯,那是奥林匹亚赛会的创始者,这种神圣的世系让阿克拉加斯(Acragas)的统治者塞伦(Theron)成为四马战车赛的胜利者,成为“其城邦的砥柱,一支光荣队伍的精华。”当然,并不是什么时候都能谈论胜利者家族的优秀事迹和良好运气;当品达提到落在崇高德性之上的神赐苦难的阴影时, [94] 我们得以在其最高贵的时刻窥见品达的宗教感情和自由精神的深度。这些生活着并行动着的人,必须受苦。这是品达的信念,也是希腊的信念。此种意义上的行动只局限于那些伟大的人物,因为只有他们才可以完全说是在行动和受苦。因此,品达说,时间给塞伦和他父亲的家族带来财富和荣誉,作为他们天生德性的一种报偿,但是,时间也将其卷入犯罪和受苦之中:

即使时间(Time),也不能撤销已成之事,但神明的偏爱可以给人带来健忘。因为当神的定数将命中富贵高高举起,致命的苦难杳然逝去,人完全被高贵的喜悦所征服。 [95]

一个家族不仅从诸神那里获得机运,还从诸神那里获得德性。因此,对品达来说,要断定下述事情究竟是如何发生的,殊非易事:即一个家族的德性,在一系列著名人物的长期延续之后,消失不见了。这样的中断,似乎是证据链——它证明一个家族神一样勇武,且将现在与已逝的辉煌相连接——的一种无法解释的突然中止。品达生活的新时代已经不再相信德性的血统和种族,而且必定听说过这个世系或那个世系的几个臭名昭著的不肖子孙。在第六首尼米亚颂歌中,品达详细阐释了人类的德性为何转瞬即逝。人类和诸神,尽管二者从同一个大地母亲那里接受了生命,但毕竟不是同一个种族;我们人类的力量与诸神全然不同——人类的力量微不足道,而天庭,也即诸神的居所,却是永存的天穹。不过,在心灵的力量或本性上,有死的人类与永生的天神类似,尽管我们的命运飘忽不定。现在,青年摔跤比赛中的胜利者阿尔克米达斯(Alkimidas),证明了他的家族神一样的力量。这种力量似乎在其父亲那一代曾消失不见,但现在它又跟随其祖父的步伐回归到他身上:他的祖父,普拉克西达马斯(Praxidamas),在奥林匹亚赛会、科林斯地峡赛会和尼米亚赛会中,都是一个伟大的胜利者。[216]他通过胜利终结了他父亲索克拉德斯(Socleides)的默默无闻,因而,索克拉德斯是一个光荣的父亲,但又是一个籍籍无名的儿子。因此,这与变化的田野一样,彼时给人一年一度的生活,此时却无所事事地休息。实际上,贵族阶层的世系有赖于出类拔萃之人的不断延续。农作物歉收,一个家族一代或者多代的不育,对希腊人来说,从来不是一个难以理解的概念。当《论崇高》一文的作者讨论衰落时代创造性天才的消失时,我们在基督教时期又遇到了这一问题。 [96]

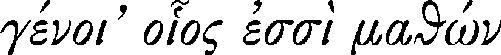

因此,品达通过不断重现他所赞颂的胜利者的祖先——在希腊本土,一个家族的祖先不仅被牢记在心,而且真实地存在于他们光荣的坟墓里——构建了一套完整的哲学体系,这套哲学体系对同一个富有、杰出和高贵的家族的不同世代的功绩、幸福和苦难做了丰富而深刻的思考。关于伟大传统的辉煌和衰落,希腊历史的巨大宝库提供了丰富的事例。不过,品达的兴趣主要集中在这些伟大事例的教育力量上。自荷马以来,贵族教育的基本根据之一,就是对悠悠往事和辞世已久的伟大英雄们的颂扬。如果称扬德性是诗人的主要工作,那么他就是最高意义上的教育者。 [97] 品达以他对自身义务和能力的一种深刻的宗教理解,接受了这一使命:在这一点上,他与荷马时代不带个人情感的吟游诗人不同。品达的英雄是生活在当下而奋力拼搏的人们,但他将他们置于神话世界之中;也就是说,他将他们放置在完美的英雄——他们的英雄主义精神成了后世子孙追随的楷模——的世界中;理想世界的光辉终将点燃他们心中的火焰,使他们竭尽全力,从而获得同样登峰造极的成就。品达对神话故事的运用由于这一目的而有了特殊的价值。他认为责备——大诗人阿基罗库斯曾经在其诗作中运用过——为人所不齿。 [98] 据说,品达的诋毁者曾告诉叙拉古僭主希厄隆(Hieron),说品达曾经贬损过他。在《皮托颂歌》第二首的献词部分,由于想到了他欠国王的人情债,品达驳斥了这种指控。不过,尽管他不会停止对希厄隆的赞扬,但他还是给希厄隆提供了一个模仿的典范:因为他认为,希厄隆听信令人愤慨的谗言,[217]说明他并非尽善尽美。希厄隆没有能力追求更高的境界,但他应该允许诗人指出他的真正自我,而且千万不要从这个真正的自我往下沉沦。品达在这段献词中对理想典范的运用达到了登峰造极的境界。“成为你之所是”这个句子似乎概括了品达的全部教育使命。 [99] 这就是他为人类高举的全部传统典范的意义之所在:人们必须在典范身上看到他们上升到更高境界的真正自我。我们再次看到了贵族阶层的教育理想,与柏拉图哲学的教育精神之间的那种深刻的社会和精神亲缘关系。柏拉图的型相哲学深深植根于贵族阶层的教育体系,而与所有伊奥尼亚自然哲学格格不入——哲学史家们几乎异口同声地将柏拉图哲学与伊奥尼亚自然哲学相联系。奇怪的是,在诸多柏拉图标准版本的导言中,品达从未被提及;而物活论者的根本元素——气、火、水,等等——却像一种顽固的地域病一样,反复出现在各个接连出现的版本中。 [100]

品达给予希厄隆王的此类赞扬,与批评一样,需要同等的坦率,它激励接受者做出更大的努力。要认识这一实情,我们只要仔细想一想品达全部作品中有教育意义的赞扬的最简单例子,即《皮托颂歌》第六首就可以了。这是写给一个名叫色拉西布洛斯(Thrasybulus)的青年男子的,他是色诺克拉底(Xenocrates)的儿子,阿克拉加斯的僭主希厄隆的外甥;他曾经到德尔菲赛会驾驭他父亲的战车,并且赢得了比赛。品达在一首简短的颂诗中庆祝他的胜利,赞扬了他的孝顺之情——因为在古代贵族阶级的道德准则中,孝顺是仅次于对至高无上的宙斯的尊敬的第二位义务。 [101] 聪明博学的半人马喀戎,希腊英雄们的教师原型,当阿喀琉斯在其门下受教时,曾经把这一点深深地烙在他心头。紧接着这一令人敬畏的名字,诗人提到了涅斯托尔的儿子安提罗库斯(Antilochus),他在特洛伊战争中与埃塞俄普斯(Ethiops)的头领门农(Memnon)奋战,为其老父献出了自己生命。“但今天,色拉西布洛斯是最接近其父辈标准的男人。” [102] 在此,传统的楷模安提罗库斯被列入孝子贤孙之列,他的行为得到了简短的赞扬。如此这般,通过从英雄典范的巨大宝库中撷取一伟大事例,诗人赞美德性的每一个个例,使其更加光彩夺目;通过使其与传统的力量相互渗透,诗人不断地将当下理想化并进行重新创造。[218]诗人生活在一个神话故事比任何现实都要来得真实的世界中; [103] 无论是在赞美传统贵族,还是赞美僭主新贵和无父可稽的资产者,诗人都用其博学深知的魔幻笔触,用其对他们的生活和拼搏之更高意义的认识,将他们全部提升到半人半神的荣耀的相同顶峰。

在青年英雄阿喀琉斯的老师喀戎那里,品达为自己的教育使命找到了神话原型。我们在别的地方也能看到这一点——比如品达的《尼米亚颂歌》第三首,这首颂歌充满了丰富的教育事例。在这首颂歌中,品达追忆起厄基那的胜利者阿里斯托克拉底(Aristocleides)的祖先们,作为非凡技艺的典范。他们是佩琉斯、忒拉蒙(Telamon)和阿喀琉斯。诗人的心从阿喀琉斯转向喀戎的洞穴——阿喀琉斯就是在那里被教养成人的。 [104] 不过,当人们坚信德性之基端赖于一个高贵家族的血统时,他们又怎么相信教育是可能的呢?品达好几次提到这一难题。实质上,这一问题早在荷马那里就已经被提出来了,因为在《伊里亚特》第九卷中,阿喀琉斯在危急关头碰上了老师菲尼克斯;而阿喀琉斯的铁石心肠将菲尼克斯苦口婆心的忠告全部置之脑后。 [105] 这里,问题的关键就在于,天生的傲骨能否回应正确的指引。品达关心的是,一个人的真正德性可学而致之,还是只能凭血统继承。同类问题在柏拉图那里反复出现,但品达是第一个明确表达此问题的人,因为这是贵族教育传统和新的理性精神之间的冲突加给他的问题。纵观品达的作品,很明显,品达对此问题进行了持久而深入的思考。他在《尼米亚颂歌》第三首中给出了回答:

人因其与生俱来的荣耀而强大有力,但学而致之者则只能是微明之人,精神上摇摆不定,不能坚实地前行,只能以一种不完美的精神对各种美德浅尝辄止。 [106]

在阿喀琉斯受教之前,喀戎就吃惊于阿喀琉斯天生的英雄主义精神,英雄传奇如是说;而根据品达,英雄传奇无所不知。因此,英雄传奇对这个问题给出了正确的回答。除非存在一种可以对其发生作用的天生德性,否则,教育就无所着力,就像在喀戎的那些值得称道的学生阿喀琉斯、伊阿宋(Jason)、阿斯克勒庇厄斯那里一样,喀戎“培养他们,在所有合适的事情上强化他们的心灵”。 [107] [219]这句意味深长的话语包含了诗人对此问题持久思考的成果,表明了贵族阶层为保持其社会地位,在危机时刻的坚定信念,经过深思熟虑的坚定信念。

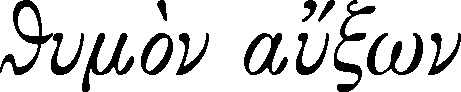

与奥林匹亚赛会的胜利者一样,诗人的诗艺也不可能学而知之:二者都来源于相同的神圣源泉。诗人的诗艺,本质上是“才智”。品达不断地用“ [才智]”这个词来指示诗人的天才。要想为这个词找到一个满意的翻译是不可能的;我们每一个人都会根据自己关于品达精神的真正性质和作用的观点来翻译这个词,而在这些不同的可能观点中却存在着巨大的差异。如果它只是被简单地理解为做好诗的技术,那么这个词必须要用一个美学的术语来翻译。 [108] 荷马谈到木匠的

[才智]”这个词来指示诗人的天才。要想为这个词找到一个满意的翻译是不可能的;我们每一个人都会根据自己关于品达精神的真正性质和作用的观点来翻译这个词,而在这些不同的可能观点中却存在着巨大的差异。如果它只是被简单地理解为做好诗的技术,那么这个词必须要用一个美学的术语来翻译。 [108] 荷马谈到木匠的 [才智],甚至在公元前五世纪时,这个词仍全然用来指示工匠的技艺,但是我们仍然情不自禁地觉得,品达对该词的使用,有一种更重的分量。及至品达的时代,这个词已经早就用来指人们对一个对象拥有远超普通民众的高级知识、独特理解和深刻洞察了。例如,塞诺芬尼就在他对诗歌的理解上使用这个词。在他的诗作中,他自豪地将自己对流行宇宙观的革命性批判叫作“我的智慧”。 [109] 很显然,表达和思想不可分离:作为一个整体,它们二者共同构成他的

[才智],甚至在公元前五世纪时,这个词仍全然用来指示工匠的技艺,但是我们仍然情不自禁地觉得,品达对该词的使用,有一种更重的分量。及至品达的时代,这个词已经早就用来指人们对一个对象拥有远超普通民众的高级知识、独特理解和深刻洞察了。例如,塞诺芬尼就在他对诗歌的理解上使用这个词。在他的诗作中,他自豪地将自己对流行宇宙观的革命性批判叫作“我的智慧”。 [109] 很显然,表达和思想不可分离:作为一个整体,它们二者共同构成他的 [智慧]。这一点对品达苦思冥想的诗艺来说也必定真实无疑。“缪斯的先知” [110] 道出“真理”。他“从他的心灵深处将其取出”。 [111] 他对人的真正价值发出宣判,将神话传统的“真正传说”与用谎言点缀的故事区分开来。 [112] 诗人,肩负着神圣的使命,为缪斯所启发,在地上的王者和大人物身旁占据一席之地,在人类中要求享有最崇高的地位。他不抱赢得乌合之众的认可的期望。“但愿我能使高贵者高兴,与高贵者融为一体”,这是他《皮托颂歌》第二首的结束语,写给叙拉古的希厄隆的。

[智慧]。这一点对品达苦思冥想的诗艺来说也必定真实无疑。“缪斯的先知” [110] 道出“真理”。他“从他的心灵深处将其取出”。 [111] 他对人的真正价值发出宣判,将神话传统的“真正传说”与用谎言点缀的故事区分开来。 [112] 诗人,肩负着神圣的使命,为缪斯所启发,在地上的王者和大人物身旁占据一席之地,在人类中要求享有最崇高的地位。他不抱赢得乌合之众的认可的期望。“但愿我能使高贵者高兴,与高贵者融为一体”,这是他《皮托颂歌》第二首的结束语,写给叙拉古的希厄隆的。

但是,即使“高贵者”是富有的强权人物,诗人也不是他们阿谀奉承的侍臣。诗人仍然是“率性而言的人,他在何种情况下都会走到前台,无论是在暴君统治的地方,还是暴民横行或贤者守卫的城市”。 [113] 他坚信,智慧只存在于贵族之中;[220]因此,在最深刻的意义上,他的诗颇难领略,只有内行才懂:

我的胳膊怀抱箭筒内许多迅捷的箭矢,它们只对那些懂得的人言说,它们永远需要解释者。那些生而知之的是聪明人;那些学而后知的,在一片激动的喋喋不休中,仿佛乌鸦对着宙斯的神鹰徒劳地聒噪。 [114]

品达的诗(“箭矢”)所需的“解释者”,是那些高贵的灵魂,他们天生就具有诗歌所需的高级洞察力。鹰的形象在品达诗歌的其他地方多次出现。这是《尼米亚颂歌》第三首的结尾:“众鸟之中,鹰迅捷,高空俯冲,突如其来,利爪抓起血淋淋的猎物,而唧唧喳喳的燕雀只能在低处进食。” [115] 品达将鹰作为自己诗歌的使命意识的象征。它不仅仅是一个可有可无的点缀性形象。当品达说,鹰的本性就是生活在无法企及的高空,在天空的王国中自由翱翔,远远超越那些唧唧喳喳低处觅食的燕雀时,品达觉得自己是在描述精神的一种形而上学品格。品达的年轻同辈巴库利德斯接收了这一象征,且一直传递直到它最后出现在欧里庇得斯的华丽诗句中:“天高凭鹰飞(All heaven is open to the eagle’s flight)。” [116] 它是品达永远要成为一名贵族的不朽誓言,是他精神高贵的表达。即使在这里,品达的德性血统论信念仍坚持不变:它解释了品达在自己的天赋诗才与“学而知之者( )”之间看到的无法跨越的鸿沟。 [117] 无论我们对德性血统论持何种观点,都必须承认品达所指出的天赋高贵与学而后获的知识和能力之间的鸿沟,因为这些事物之间的差别是实际存在的。在希腊文明即将给予学习以一种前所未有、闻所未闻的广阔舞台,即将给予理性以一种从未拥有的至高意义的时代的大门前,品达树立起了这一真理。 [118]

)”之间看到的无法跨越的鸿沟。 [117] 无论我们对德性血统论持何种观点,都必须承认品达所指出的天赋高贵与学而后获的知识和能力之间的鸿沟,因为这些事物之间的差别是实际存在的。在希腊文明即将给予学习以一种前所未有、闻所未闻的广阔舞台,即将给予理性以一种从未拥有的至高意义的时代的大门前,品达树立起了这一真理。 [118]

当我们告别品达时,也就弃贵族世界而去了——这个世界正深深地沉沦,直至湮没无闻,重归喧嚣的历史洪流。品达自己在其伟大的诗篇中把这个世界弃之身后——并非有意但实际上是这样——[221]作为一个其泛希腊功能得到充分认可的诗人,他在诗歌中歌颂强大的西西里僭主塞伦(Theron)和叙拉古僭主希厄隆的赛车胜利。通过用传统贵族理想的雄伟壮丽来装点他们的工作,品达赋予他们的工作以格外的说服力和重要性,使他们建立的新城邦更加高贵。人们可能觉得这是一种历史的悖论,尽管僭主新贵总是爱用过气贵族的高贵华服来装扮自己。在这些颂诗中,品达自己远远超越了贵族阶级的习俗,以他自己的名义用一种无与伦比的清晰说话。他觉得国王们的教育,是贵族诗人在新时代最后的和最高的任务。 [119] 与柏拉图一样,品达希望对他们导之以善,成之以德,促使他们在一个变化的世界中实现他自己的政治梦想,告诉他们如何压制民众日趋一日的胆大妄为。怀抱这样的使命,他站在叙拉古的希厄隆的华丽宫廷中:“真理”的一个孤独使者,与那些“学而知之者”中的最伟大者西蒙尼德斯和巴库利德斯为伍;就像柏拉图将要在狄奥尼索斯的宫廷中,与智术师波吕塞努斯(Polyxenus)和阿里斯提波(Aristippus)为伍一样。

另一个伟大人物,即雅典的埃斯库罗斯,在他第二次到叙拉古时,创作了《波斯人》一剧,搞清楚品达的行程与访问希厄隆的埃斯库罗斯有无交集将会非常有趣。 [120] 在马拉松,年轻的雅典民主制的军队打退了波斯人;在萨拉米斯,雅典的舰队、将军和政治能量,对欧洲和小亚细亚的所有希腊人赢得胜利和自由起了决定性作用。当希腊人为民族存亡与波斯誓死战斗时,品达的城市在可耻的中立中隔岸观火。如果我们在品达的诗歌中搜寻这些抗击波斯的英雄事迹——它在全希腊范围内唤醒了对于未来的一种全新的力量感——的回声,我们只能听到一个焦虑的旁观者分裂的内心的深沉叹息。在科林斯地峡赛会的最后一首颂诗中,品达谈到了长期悬在底比斯头上,后来被某个神灵移走的“坦塔罗斯(Tantalus)的巨石”, [121] 但我们不能辨别品达是在思考希腊被波斯统治的危险,还是在思考希腊胜利者对底比斯的仇恨——底比斯人背叛了他们的事业,他们的复仇威胁到了底比斯的存亡。不是品达,而是他的伟大竞争者,多才多艺的西蒙尼德斯,成了希波战争的经典抒情诗人:希腊各邦选择西蒙尼德斯,[222]连同他巧妙、灵活、冷峻、娴熟的笔法,来为其阵亡将士的纪念碑写下悼亡诗。对现在的我们来说,在彼时彼刻,品达被西蒙尼德斯推到幕后,似乎是一种悲惨的厄运:不过,也许,这是他的人生态度的一个必然结果,因为他坚持颂扬已成昨日黄花的贵族英雄主义。尽管如此,胜利了的希腊人在他的诗行中,发现了某种与萨拉米斯精神相近的东西,而雅典也热爱这位以狂热的激情呼唤她的诗人: [122] “闪闪发光,戴着紫罗兰的花冠,歌名远扬,全希腊的堡垒,光辉灿烂的雅典,神圣的城市!”品达的作品,将要在这个由雅典领导的世界中幸存——这是一个与他格格不入的新世界;尽管如此,他对雅典的敌人埃伊纳(Aegina),这个底比斯的“姐妹”,有着更多的爱,埃伊纳岛有许多古老的水手家族和商业贵族。但是,品达心之所属的世界,那个他曾经魂牵梦萦为之骄傲的世界,终究随风而逝。这几乎是自然的一条精神法则,没有哪一种伟大的社会历史类型,在其生命终结的关键时刻之前,具有以深刻而确定的知识来建构其理想的力量:在生命终结的关键时刻,仿佛它不朽的灵魂,正在抖动它自身,使自己摆脱转瞬即逝终有一死的外形。如此这般,希腊的贵族文化在其垂死的极度苦痛中,孕育了品达;垂死的希腊城邦,孕育了柏拉图和德摩斯梯尼;而中世纪教会的等级制度,在它如日中天之后,孕育了但丁。

[1] 正如米提利尼的阿尔凯奥斯的例子所证明的那样,不仅在希腊本土的情况是这样,希腊本土以外的地方也如此;参见本卷此处,注释[71] 。

[2] 在以下讨论中,我不得不对赖岑施泰因(R. Reitzenstein)的《格言诗和饮酒诗》(Epigramm und Skolion ,1893)和雅可比的《泰奥格尼斯》(Theognis ,载《柏林科学院会议报告》,1931)中的一些观点进行批评。参见克罗尔(Josef Kroll),《泰奥格尼斯诗阐释》(Theognisinterpretationen ),Leipzig,1936。

[3] 维拉莫维茨,《希腊抒情诗人的文本历史》(Textgeschichte der griechischen Lyriker ),Berlin,1900,第58页。

[4] 当然,这只能从其他诗人的一些诗歌中得到证明:其他诗人的一些诗歌也被收集在《泰奥格尼斯诗集》中,但它们又得以单独保存下来,两相比较,一目了然。

[5] 参见本书第二卷,此处 及以下。译注:柏拉图本人是当时雅典知名政治家克里提亚的侄子,所以说柏拉图与雅典贵族政治团体之间有着与生俱来的紧密联系;注意:《泰奥格尼斯诗集》是“泰奥格尼斯名下的诗歌选集”的意思,其中只有核心部分的一卷是泰奥格尼斯的诗。

[6] 泰奥格尼斯的书以对阿波罗与阿耳特弥斯的颂歌、向缪斯女神和美惠女神乞灵的祈祷为开端(第1—18行)。收场诗出现在第237—254行:诗人许诺他的朋友居尔诺斯,他的诗会让他永垂不朽,将他的名字传遍大地和海洋。

[7] 柏拉图,《法义》811a。

[8] 泰奥格尼斯,第19—26行。

[9] “柏拉图”,《希帕库斯》(Hipparchus )228c。

[10] 参见序曲第23行和收场诗第245—252行。

[11] 参见米利都的提摩太(Timotheus of Miletus),《波斯人》(Persians ),第241行及以下;维拉莫维茨的评论,第65页和第100页。译注:米利都的提摩太,古希腊米利都诗人之一,以饮酒诗和合唱抒情诗著名,其19本书中的大多数均已失传,但是公元前四世纪的草纸本保留了其《波斯人》两百余行,描述的是萨拉米斯战役,诗人在结尾处给出了自己的姓名,以保卫他自己的“音乐”(包括诗歌在内)。

[12] 这是雅可比的看法,参见《泰奥格尼斯》,载《柏林科学院会议报告》,1931,第31页;另见波伦茨(M. Pohlenz)发表于《哥廷根学者通讯》(Gott. gel. Nachr. ,1933)的论文,我在本章完成时才见到此文。

[13] 第227—232行。这些诗行与梭伦残篇1,71—76(狄尔编)相对应。

[14] 第757—792行。

[15] 尤西比厄斯(Eusebius)和辞书家苏达斯(Suidas)将泰奥格尼斯的全盛期定在第59届奥林匹亚赛会期间(公元前554—前541年)。不过,可参见施密德(W. Schmid),《希腊文学史》(Geschichte der griechischen Literatur )I,1,慕尼黑,1929,第381页及以下;作者拒绝了传统的说法,把泰奥格尼斯的全盛期定在公元前500年稍早或稍晚,因为他把关于波斯战争的诗行(第757—792行)归于我们的泰奥格尼斯。

[16] 伊索克拉底是首个将赫西俄德的教谕诗与泰奥格尼斯和福西里德斯相比较的人,他将三人的所有作品都置于“ [忠告、教诲]”这个共同的标题之下(《致尼科克勒斯》[Ad Nicoclem ]43),参见本书第三卷,此处 ;以及弗里德伦德尔(P. Friedlaender),“

[忠告、教诲]”这个共同的标题之下(《致尼科克勒斯》[Ad Nicoclem ]43),参见本书第三卷,此处 ;以及弗里德伦德尔(P. Friedlaender),“ [忠告、教诲]”,见《赫尔墨斯》XLVIII(1931),第572页。伊索克拉底的演说《致尼科克勒斯》和伪伊索克拉底的《致德谟尼科斯》(Ad Demonicum ),是这些教谕诗在古典散文中的合法继承者。

[忠告、教诲]”,见《赫尔墨斯》XLVIII(1931),第572页。伊索克拉底的演说《致尼科克勒斯》和伪伊索克拉底的《致德谟尼科斯》(Ad Demonicum ),是这些教谕诗在古典散文中的合法继承者。

[17] 泰奥格尼斯,第27行。

[19] 贝蒂(Erich Bethe),《多利安恋童癖》(Die dorische Knabenliebe ),载《莱茵古典语文学杂志》(Rhein. Mus. )N.F.LXII(1907),第438—475页。

[20] 有人可能会怀疑梭伦残篇13中“ [爱孩童]”的意思,将其理解为“(爱)他自己的孩子”(如在弥涅墨斯2,13那样),而不是理解为“爱男孩子们”;但在残篇12,梭伦本人以一种无可误解的方式规定了“

[爱孩童]”的意思,将其理解为“(爱)他自己的孩子”(如在弥涅墨斯2,13那样),而不是理解为“爱男孩子们”;但在残篇12,梭伦本人以一种无可误解的方式规定了“ [恋童]”这一概念。“

[恋童]”这一概念。“ [男孩]”一词在残篇14,5和弥涅墨斯的残篇1,9中,在同样的意义上被使用。这两个段落将对女人的爱和对男孩的爱联合为两种为大众所普遍认可的爱的形式,这两种爱盛行于当时。

[男孩]”一词在残篇14,5和弥涅墨斯的残篇1,9中,在同样的意义上被使用。这两个段落将对女人的爱和对男孩的爱联合为两种为大众所普遍认可的爱的形式,这两种爱盛行于当时。

[21] 参见本书第二卷,“《会饮》”一章。不过,关于柏拉图后来在《法义》中反对多利安人的爱的裁决,参见本书第三卷,此处 。

[22] 关于柏拉图的爱欲哲学,参见拉格堡(Rolf Lagerborg),《柏拉图之爱》(Platonische Liebe ),Leipzig,1926。另可参见柏拉图《会饮》中的演说,尤其是斐德若和泡撒尼阿斯二人的演说(参见本书第二卷,此处 及以下),它反映了这一主题的传统观点。

[23] 柏拉图,《会饮》178d。译注:“对世人来说,要想过美满的日子,那就不应该靠什么家世、名声和财富,而应该让爱欲来引导整个人生。”

[24] 色诺芬,《斯巴达政制》(Resp. Lac )II,12: [男童恋也关乎男童的教育];参见12至14。

[男童恋也关乎男童的教育];参见12至14。

[25] 泰奥格尼斯,第237行及以下。

[26] 泰奥格尼斯,第39—52行。

[27] 泰奥格尼斯,第53—68行。

[28]  [识别事物的标记](60),是真正的权威的判断:试与出现在本书后半部分警句中的

[识别事物的标记](60),是真正的权威的判断:试与出现在本书后半部分警句中的 [格言]相比较。

[格言]相比较。

[29] 泰奥格尼斯,31—38。霍夫曼(M. Hoffmann)的《荷马、赫西俄德、古代哀歌与抑扬格诗歌中的伦理术语》(Die ethische Terminologie bei Homer, Hesiod, und den altern Elegikern und Iambographen ,Tuebingen,1914,第131页及以下)极其精确地追溯了泰奥格尼斯的“ [贵族君子]”和“

[贵族君子]”和“ [低贱小人]”、“

[低贱小人]”、“ [贵族]”和“

[贵族]”和“ [贫民]”的概念,并考察了它们的含义。

[贫民]”的概念,并考察了它们的含义。

[30] 泰奥格尼斯,第69—72行。

[31] 第39—68行。这个部分由两首哀歌体诗歌组成: [居尔诺斯——但愿这城市永远不要走上这条路](39—52)和

[居尔诺斯——但愿这城市永远不要走上这条路](39—52)和 [居尔努斯,这城市,还是那座城市](53—68)。

[居尔努斯,这城市,还是那座城市](53—68)。

[32] 泰奥格尼斯,第69行及以下。

[33] 泰奥格尼斯,第77行及以下。

[34] 在党派政治( )的时代,不是血缘亲属关系决定友谊,如修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》3.82.6所言:“血亲关系不如党派关系牢固,因为以党派关系组织起来的人随时准备赴汤蹈火而在所不辞。……这些党派的成员彼此间的信任,不是有赖于任何信仰的约束力,而是因为他们是作恶的同伙。”“

)的时代,不是血缘亲属关系决定友谊,如修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》3.82.6所言:“血亲关系不如党派关系牢固,因为以党派关系组织起来的人随时准备赴汤蹈火而在所不辞。……这些党派的成员彼此间的信任,不是有赖于任何信仰的约束力,而是因为他们是作恶的同伙。”“ [喜欢的人]”原来的意思就是指帮派的成员;在泰奥格尼斯那里,它指一个党派的追随者,不过这种党派是社会阶级意义上的党派。

[喜欢的人]”原来的意思就是指帮派的成员;在泰奥格尼斯那里,它指一个党派的追随者,不过这种党派是社会阶级意义上的党派。

[35] 泰奥格尼斯,第59行及以下。

[36] 泰奥格尼斯,第220行。

[37] 泰奥格尼斯,第213行及以下。

[38] 泰奥格尼斯,第233行。

[39] 参见本卷此处 论荷马;此处 论梭伦。品达“ [有德性点缀的财富]”的理想也一样。甚至亚里士多德也在其道德规范中,强调外在的善对“好的生活”和某些道德品质(如

[有德性点缀的财富]”的理想也一样。甚至亚里士多德也在其道德规范中,强调外在的善对“好的生活”和某些道德品质(如 [大方]和

[大方]和 [慷慨])的发展的重要性,参见《尼各马可伦理学》4.1和4.4。这些德性是从传统的贵族阶层的生活方式中继承来的。

[慷慨])的发展的重要性,参见《尼各马可伦理学》4.1和4.4。这些德性是从传统的贵族阶层的生活方式中继承来的。

[40] 赫西俄德,《劳作与时日》,第313行: [德性和声誉与财富为伍]。

[德性和声誉与财富为伍]。

[41] 提尔泰奥斯残篇9,6。

[42] 梭伦残篇3,5及以下。

[43] 梭伦残篇1,7及以下。

[44] 梭伦残篇14。

[45] 梭伦残篇4,9—12。

[46] 《致居尔诺斯》(Sayings to Cyrnus )一诗有许多与金钱和贫困相关的段落,我引述了第149行及以下,尤其是第173—182行。《诗人谚语》(Sayings from Poets )——即现在的《泰奥格尼斯诗集》第二部分——也包含了许多关于贫困的诗句,例如,第267、351、383、393、619、621、649、659、667行,但是我们无法说出这些对句中到底哪些真正属于泰奥格尼斯。愤世嫉俗、冷嘲热讽的哀歌称赞财富是独一无二的美德,正如拙文《提尔泰奥斯论真正的德性》(载《柏林科学院会议报告》,1932,第559页及以下)所表明的,这首诗是对提尔泰奥斯的著名诗歌(残篇9)的模仿和改造。这首诗虽然被收录于《泰奥格尼斯诗集》,但似乎是公元前五世纪时的作品。

[47] 梭伦关于德性与财富的段落,收录于《泰奥格尼斯诗集》(参见第227、315、585、719行),因为它们与泰奥格尼斯本人的表达极为相似。实际上,它们是泰奥格尼斯诗歌的原型和来源,参见泰奥格尼斯本人论德性与财富的诗行,第149、153、155、161、165、319、683行。

[49] 梭伦残篇1(狄尔编):泰奥格尼斯,第197—208行提到了其第一部分,第133—142行提到了其第二部分。

[50] 泰奥格尼斯,第129行。

[51] 泰奥格尼斯,第153行。

[52] 泰奥格尼斯,第149—150行。

[53] 泰奥格尼斯,第147—148行:

[居尔诺斯,一切德性都归结于正义;每个正义的人都是贵族]。

[居尔诺斯,一切德性都归结于正义;每个正义的人都是贵族]。

[54] 泰奥弗拉斯托斯在其《论石》( )第一卷中,将“

)第一卷中,将“

[一切德性都归结于正义]”这行诗(泰奥格尼斯,第147行)作为泰奥格尼斯的作品来引用,但同一个作者在《伦理学》第一卷中,又把它作为福西里德斯的作品再次引用。以弗所(Michael Ephesius)的《亚里士多德〈尼各马可伦理学〉评注》(Comm. Ad. Arist. Eth. Nic. ,v. 2,1129b27,p.8,Wendland)注意到了这一矛盾,但他觉得这行诗出现在两个作者那里,也没什么难以理解。

[一切德性都归结于正义]”这行诗(泰奥格尼斯,第147行)作为泰奥格尼斯的作品来引用,但同一个作者在《伦理学》第一卷中,又把它作为福西里德斯的作品再次引用。以弗所(Michael Ephesius)的《亚里士多德〈尼各马可伦理学〉评注》(Comm. Ad. Arist. Eth. Nic. ,v. 2,1129b27,p.8,Wendland)注意到了这一矛盾,但他觉得这行诗出现在两个作者那里,也没什么难以理解。

[55] 泰奥格尼斯,第54行谈到了平民( ),他们从前不知正义没有礼法(

),他们从前不知正义没有礼法( ),但现在却成了好人(

),但现在却成了好人( ),而从前高贵的人(

),而从前高贵的人( ),现在却成了贫民(

),现在却成了贫民( )。

)。

[56] 泰奥格尼斯,第183行及以下。

[57] 参见本书第二卷,此处 及以下;第三卷此处 及以下。

[58] 关于柏拉图,参见前注;亚里士多德,《政治学》7.16ff.。

[59] 关于早期希腊贵族社会的经济状况,参见本卷此处注释[14] 引述的文献。

[60] 黑格尔在其《历史哲学》(Philosophy of History ,收录于《全集》[Werke ],Vollst. Ausg., Berlin,1848,Bd.IX,295ff.)中,正确地评论说,客观的艺术作品,即由希腊雕塑创造的体育健儿的理想模型,是以主观的艺术作品,即活生生的人,奥林匹亚赛会胜利者的训练有素的身体,为先导的。换句话说,“美的个人”——它是早期希腊艺术的法则——是由希腊的教育(paideia)及其体育理想所决定和塑造的。

[61] 十八世纪的几个伟大的原创性思想家,诸如赫尔德(J.G. Herder)和洪堡(W.v. Humboldt),凭借其非凡的历史知识和诗性想象力,重新发掘了品达诗歌的实际社会背景。参见亚彻(Gleason Archer)的《十八世纪德国文学对品达的接受》(The Reception of Pinda in Eighteenth-Century German Literature ,哈佛学位论文,1944),他也追溯了自文艺复兴以来品达对法国和英国精神的影响,并引用了很多珍贵的资料。

[62] 关于品达诗歌的语言,参见多恩赛夫(F. Dornseiff),《品达的风格》(Pindars Stil ),Berlin,1921;此书有许多卓越的评论。另可参看更早一点的克鲁瓦塞(A. Croiset)的《品达的诗歌》(La poesie de Pindare ,Paris,1895)。

[63] 参见博哈特(Rudolf Borchardt),《品达的诗歌》(Pindarische Gedichte ),“后记”。

[64] 在埃及的沙漠中发现了写有几首凯歌的纸莎草,一首是帕特农神庙的,品达的一首酒神颂歌的一部分,还有巴库利德斯、科琳娜(Corinna)、阿尔克曼的几首诗。

[65] 关于品达的四卷凯歌(epinikia )的文本传统和注释的历史,参见维拉莫维茨,《品达》(Pindaros ),Berlin,1922。

[66] 希罗多德,《历史》5.67。

[67] 关于奥林匹亚赛会,参见加德纳(E.N. Gardiner)的《希腊的体育运动和节日》(Greek Athletic Sports and Festivals ,London,1910)和《古代世界的竞技运动》(Athletics of the Ancient World ,Oxford,1930);梅索(Franz Mezo)的《奥林匹亚运动史》(Geschichte der Olypischen Spiele ,Munich,1930)。

[68] 关于在奥林匹亚赛会中产生的各种类型的比赛的先后顺序,参见马哈菲(Mahaffy),《希腊研究期刊》(Journal of Hellenic Studies [JHS ])II,第164页及以下;科尔特(A. Koerte),《赫尔墨斯》XXXIX(1904),第224页及以下;布林克曼(O. Brinkmann),《莱茵古典语文学杂志》N.F.LXX(1915),第623页;亦可参见加德纳的《希腊的体育运动和节日》。

[69] 塞诺芬尼残篇2,11(《前苏格拉底残篇》[第尔斯本]I)。

[70] 参见品达,《科林斯地峡颂歌》II,6: [缪斯拿黄金赏赐她自己]。注释者在此处认为这段有争议的典故指向西蒙尼德斯。不过,我们也可参看品达,《皮托颂歌》XI,41。关于西蒙尼德斯的“

[缪斯拿黄金赏赐她自己]。注释者在此处认为这段有争议的典故指向西蒙尼德斯。不过,我们也可参看品达,《皮托颂歌》XI,41。关于西蒙尼德斯的“ [好利贪财]”一词,参见维拉莫维茨,《品达》,第312页。

[好利贪财]”一词,参见维拉莫维茨,《品达》,第312页。

[71] 关于荷马和柏拉图的“吟游诗人”概念,参见本卷此处 ;同样的观点见于赫西俄德,《神谱》,第99行及以下。

[72] 关于早期希腊诗歌中的榜样(exemplum)或典范,参见本卷此处 。

[73] 品达,《奥林匹亚颂歌》I,18。

[74] 品达,《尼米亚颂歌》III,6。

[75] 品达,《尼米亚颂歌》III,29: [正义的花朵]。

[正义的花朵]。

[76] 希腊词是“ [债务、责任]”,参见《奥林匹亚颂歌》III,7;《皮托颂歌》IX,10,等等。

[债务、责任]”,参见《奥林匹亚颂歌》III,7;《皮托颂歌》IX,10,等等。

[77] 品达,《尼米亚颂歌》IX,7。

[78] 品达,《尼米亚颂歌》IV,7。

[79] 在大希腊地区,洛克利的塞诺克里图(Xenocritus of Locri)在公元前七世纪末就已经这样做了,在西西里,更著名的合唱诗人希迈拉的斯特西克鲁斯(Stesichorus of Himera)在公元前六世纪也已经这样做了。两位诗人都用史诗的英雄神话创造出他们的抒情诗,从而也创造出了一种情歌(ballad)形式。其中一些诗相当长,满满一卷,使人想起它们的史诗起源。

[80] 博伊克(Boeckh)关于诗歌形式的观念,以及他处理品达诗歌的形式问题的方法,参见沙德瓦尔德(Wolfgang Schadewaldt),《品达颂歌的结构》(Der Aufbau des Pindarischen Epinikion ),载《哥尼斯堡学社论文》(Schriften d. Koenigsberger Gelehrten Gesellschaft ),Halle,1923,第262页。

[81] 丹麦学者德拉克曼(A.B. Drachmann)的著作《现代品达研究》(Morderne Pindarfortolkning ,Copenhagen,1891)是这一转折点的标志。

[82] 另可参见沙德瓦尔德,《品达颂歌的结构》,载《哥尼斯堡学社论文》,第298页。

[83] 维拉莫维茨在其《品达》(Berlin,1922,第118页)一书中清楚地看到了这一区别,但他只是顺便间接地提到这一点。不过,这肯定是任何试图理解品达作品——不仅是作为贵族阶层的宗教信条的一种载体的道德方面,也包括其作品的结构——的努力的出发点;维拉莫维茨没有从他的发现,得出可以阐明品达凯歌的形式结构的逻辑结论。

[84] 冈德特(Hermann Gundert),《品达及其诗人志业》(Pindar und sein Dichterberuf ),Frankfurt,1935。

[85] 品达,《皮托颂歌》VI,8。

[86] 品达,《奥林匹亚颂歌》VI,1。

[87] 品达,《尼米亚颂歌》V,1。

[88] 《王制》540c和361将“苏格拉底”比作一个雕刻家;472d将理论创建比作刻画理想人物( )的画家。

)的画家。

[89] 西蒙尼德斯残篇37(狄尔编)。在这首诗中,德性被设想为一个女神,凡人的终极目标就是登上德性圣洁的峰顶,面对面地一睹芳容。但是,这个目标只为少数人保留,尽管所有人都有努力的自由。

[90] 西蒙尼德斯残篇4(狄尔编),参见维拉莫维茨在《萨福和西蒙尼德斯》(Berlin,1931,第159页)中对这首诗的阐释。关于西蒙尼德斯的德性观念,参见维拉莫维茨,《萨福和西蒙尼德斯》,第175页。

[91] 柏拉图,《普罗泰戈拉》338e。

[92] 这就是为什么在柏拉图的《普罗泰戈拉》中,智术师选择他的诗歌作为讨论德性的起点的原因。在西蒙尼德斯的时代,诗人是能够回答困难问题的聪明人,参见维拉莫维茨,《萨福和西蒙尼德斯》,第169页。

[93] 本章提出的这些看法,很久之前,我在关于教育的讲座中说过;沙德瓦尔德受这些观点的鼓励,将其用来分析品达颂歌的结构(《品达颂歌的结构》,参见本卷此处,注释[82] )。他没有讨论品达对神话的运用,但他的书导致伊利格(L. Illig)在一篇学位论文中这样做,参见《论品达故事的形式》(Zur Form der pindarischen Erzaehlung ),Berlin,1932。

[94] 弗伦克尔(Hermann Fraenkel),《品达的宗教》(Pindar's Religion),载《古代文明》III,39。

[95] 《奥林匹亚颂歌》II,15ff.。

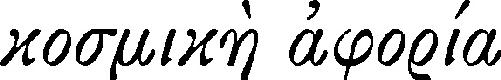

[96] 《论崇高》(On the Sublime )c. 44,1,作者谈到了罗马帝国时期整个精神领域的 [世界的枯竭]。

[世界的枯竭]。

[97] 参见本卷此处,注释[71] 和[72] ,以及“教育者荷马”一章。

[98] 《皮托颂歌》II,54—58。

[99] 《皮托颂歌》II,72: [要知道你的所是]。在引用这个段落时,编者们经常省略“

[要知道你的所是]。在引用这个段落时,编者们经常省略“ [知道]”一词;这种省略早在欧斯塔修斯(Eustathius)之时就出现了,参见图林(A. Turyn)的品达学术版校勘本中涉及此处的旁证。加上“

[知道]”一词;这种省略早在欧斯塔修斯(Eustathius)之时就出现了,参见图林(A. Turyn)的品达学术版校勘本中涉及此处的旁证。加上“ [知道]”一词之后,这一点就清楚了,即希厄隆现在应该成为品达向他揭示的那个真正自我。

[知道]”一词之后,这一点就清楚了,即希厄隆现在应该成为品达向他揭示的那个真正自我。

[100] 如果我说的这些是真的,那么它会使本书成为柏拉图哲学的一个更自然更恰当的导言。

[101] 《皮托颂歌》VI,19ff.。在早期希腊传统中,敬畏神灵、尊敬父母、尊重外乡人的格言常常一起出现,但在这首颂诗中,品达省略了最后一条,因为它与目前的情况无关。参见本卷第一章,此处,注释[1] 。

[102] 《皮托颂歌》VI,44。

[103] 这促使品达在每一首诗中都吸收一则神话故事,并使其成为颂诗的核心,来解释当前的事件。参见费尔(Karl Fehr),《品达的神话故事》(Die Mythen bei Pindar ,Zuerich,1936);以及伊利格的《论品达故事的形式》。

[104] 《尼米亚颂歌》III,50ff.。

[105] 参见本卷第二章。

[106] 《尼米亚颂歌》III,38。

[107] 《尼米亚颂歌》III,56。我接受赫克(Hecker)的猜测,此处的文本是“ (而非

(而非 )

) [在所有合适的事情上使他们的心灵成长]”。“

[在所有合适的事情上使他们的心灵成长]”。“ [在]”为施密德(Erhard Schmid)所增补。

[在]”为施密德(Erhard Schmid)所增补。

[108] 例如,多恩赛夫就持这种观点。有些段落用两种方式都可以解释。不过,我们可以参看泰奥格尼斯770,在那里,“ [才智、智慧]”是诗人的一种高级智慧,它使他与凡夫俗子卓然不同,并使得教育他们成了他的义务和使命。“

[才智、智慧]”是诗人的一种高级智慧,它使他与凡夫俗子卓然不同,并使得教育他们成了他的义务和使命。“ [才智、智慧]”中包含三个相互区别的方面:思考和探究(

[才智、智慧]”中包含三个相互区别的方面:思考和探究( ),指示(

),指示( ),创作(

),创作( )。显然,这与泰奥格尼斯790中的“

)。显然,这与泰奥格尼斯790中的“ [智力德性]”是相同的。

[智力德性]”是相同的。

[109] 塞诺芬尼残篇2,11及以下(第尔斯本)。

[110] 《凯歌》(Paean )VI,6。

[111] 《尼米亚颂歌》IV,8。

[112] 《奥林匹亚颂歌》I,26b。

[113] 《皮托颂歌》II,86。

[114] 《奥林匹亚颂歌》II,83。

[115] 《尼米亚颂歌》III,77.

[116] 《古希腊肃剧残篇》(Fragmenta Tragicorum ),残篇1047(诺克编)。

[117] 《奥林匹亚颂歌》II,94。

[118] 参见本卷论“智术师”章,此处 及以下。

[119] 泰奥格尼斯在他的诗歌中创造了“武士箴言(Ritterspiegel )”一词之后,品达也让他最后一首致西西里王的颂歌成为了一部“王侯箴言”(Fuerstenspiegel )。后来,伊索克拉底在其《致尼科克勒斯》(To Nicocles )中模仿了这种类型的教育,在《致尼科克勒斯》导言(4)中,他呼吁,统治者的教育是他那个时代最迫切的需要。

[120] 《阿里斯托芬〈蛙〉评注》(Schol. Ad Aristoph. Ran. )1028(来自厄拉多塞[Eratosthenes]的《论谐剧》[ ])。

])。

[121] 《科林斯地峡颂歌》VIII,9及以下。

[122] 《酒神颂》(Dith. ),残篇64。