第八章 柏拉图的《斐德若》:哲学和修辞学

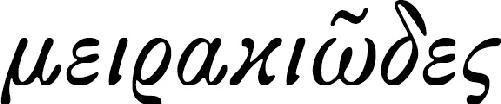

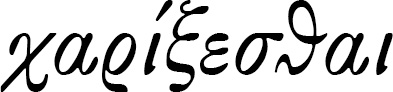

[182]最近数百年来,没有任何一部柏拉图的著作比《斐德若》得到过更多的不同评价。施莱尔马赫(Schleiermacher)认为它是学园的教学科目,属于柏拉图的早期作品。长期以来,人们都将其视为研究柏拉图写作和教学方法的终极目的的自然起点。《斐德若》最简单扼要地概括了柏拉图关于写作、演说和思想之关系的看法。因此,它曾经是研究柏拉图哲学的惯常途径。在关于爱欲的演说中, [1] 苏格拉底(正如他自嘲的那样)允许自己沉醉于其中的那种激情洋溢的迷狂被认为是《斐德若》作于柏拉图年轻时期的证据。古代的批评家将其风格描述为“不好的”,或“年轻的”——他们用“年轻人的( )”一词来描述《斐德若》的风格,本意不是说一个年轻人写了这部作品,而是说它像一部年轻人写的作品:这是对其华丽风格的一种审美谴责。 [2] 但是,后来,这被认为是缺乏平衡感和作者青春洋溢的表现,这种看法当然忽略了以下事实:即这种激情洋溢的颂歌风格并非整部对话的特征,它只是两人关于爱欲的演说的特征,而且,柏拉图也表明了,[就苏格拉底来说]这种风格只是苏格拉底当时所处的特定心境的一种表现。柏拉图的读者们期待他在写作生涯的开端,就为自己对写作这种生活方式的态度作出某种说明,尤其是对哲学写作的价值作出某种评价——由于他们认识到了理解柏拉图的写作形式的特殊困难,以及把握他的哲学含义的重要性,这一点就显得更加迫切。施莱尔马赫曾经借助《斐德若》来把握柏拉图作品的形式和内涵之间的关联,这种关联对柏拉图著作的研究来说绝对至关重要。施莱尔马赫很自然地断定,柏拉图意在用《斐德若》来作为其全部著作的某种导言。 [3] 因此,当柏拉图的研究者们在十九世纪开始接受这一想法:[183]即柏拉图的著作可能意味着其思想发展的历史顺序,并对其每篇对话进行仔细的年代学研究时,他们开始寻找认为《斐德若》是柏拉图后期作品的理由。与此同时,他们开始厌烦施莱尔马赫的理论:即柏拉图的全部对话都服务于其教学目的,他认为这是柏拉图在《斐德若》中所宣称的目的。 [4] 现在,柏拉图的研究者们要么在第一部分关于爱欲的讲辞中寻找《斐德若》的真正意义,要么在苏格拉底的伟大演说所提出的心理学理论和型论中,以及第二部分关于辩证法方法的振奋人心的评论中,寻找《斐德若》的真正意义。最后,他们认识到了,柏拉图在此用以包裹其思想的丰富多彩的语言和复杂多变的风格,意味着《斐德若》是柏拉图完全成熟时期的作品;他们在其中发现了越来越多的特征:这些特征将它与柏拉图在其生命尽头写就的那些对话联系在一起。人们先是将《斐德若》与《会饮》放在一起,将其列为柏拉图创建学园之后的中期作品。现在,学者们觉得他们必须将其置于柏拉图的晚年时期。 [5] 柏拉图对辩证法方法的理论描述的兴趣,现在被用作证明《斐德若》属于所谓的“辩证法对话”组群的证据,与此同时,“辩证法对话”被无可争议地证明为是柏拉图的后期作品。 [6]

)”一词来描述《斐德若》的风格,本意不是说一个年轻人写了这部作品,而是说它像一部年轻人写的作品:这是对其华丽风格的一种审美谴责。 [2] 但是,后来,这被认为是缺乏平衡感和作者青春洋溢的表现,这种看法当然忽略了以下事实:即这种激情洋溢的颂歌风格并非整部对话的特征,它只是两人关于爱欲的演说的特征,而且,柏拉图也表明了,[就苏格拉底来说]这种风格只是苏格拉底当时所处的特定心境的一种表现。柏拉图的读者们期待他在写作生涯的开端,就为自己对写作这种生活方式的态度作出某种说明,尤其是对哲学写作的价值作出某种评价——由于他们认识到了理解柏拉图的写作形式的特殊困难,以及把握他的哲学含义的重要性,这一点就显得更加迫切。施莱尔马赫曾经借助《斐德若》来把握柏拉图作品的形式和内涵之间的关联,这种关联对柏拉图著作的研究来说绝对至关重要。施莱尔马赫很自然地断定,柏拉图意在用《斐德若》来作为其全部著作的某种导言。 [3] 因此,当柏拉图的研究者们在十九世纪开始接受这一想法:[183]即柏拉图的著作可能意味着其思想发展的历史顺序,并对其每篇对话进行仔细的年代学研究时,他们开始寻找认为《斐德若》是柏拉图后期作品的理由。与此同时,他们开始厌烦施莱尔马赫的理论:即柏拉图的全部对话都服务于其教学目的,他认为这是柏拉图在《斐德若》中所宣称的目的。 [4] 现在,柏拉图的研究者们要么在第一部分关于爱欲的讲辞中寻找《斐德若》的真正意义,要么在苏格拉底的伟大演说所提出的心理学理论和型论中,以及第二部分关于辩证法方法的振奋人心的评论中,寻找《斐德若》的真正意义。最后,他们认识到了,柏拉图在此用以包裹其思想的丰富多彩的语言和复杂多变的风格,意味着《斐德若》是柏拉图完全成熟时期的作品;他们在其中发现了越来越多的特征:这些特征将它与柏拉图在其生命尽头写就的那些对话联系在一起。人们先是将《斐德若》与《会饮》放在一起,将其列为柏拉图创建学园之后的中期作品。现在,学者们觉得他们必须将其置于柏拉图的晚年时期。 [5] 柏拉图对辩证法方法的理论描述的兴趣,现在被用作证明《斐德若》属于所谓的“辩证法对话”组群的证据,与此同时,“辩证法对话”被无可争议地证明为是柏拉图的后期作品。 [6]

《斐德若》的结构是一个极为棘手的问题。第一部分关于爱欲的讲辞,状若疯狂,极端亢奋,很难与第二部分对修辞学[雄辩术]真正性质的抽象的理论说明融为一体。学者们经常将其与《会饮》作比较,但这是一种错误的比较,这种比较当然也造成了该书结构上的许多困难。《会饮》通篇关注爱欲问题,人们将《斐德若》与其一并讨论,并将它们称为柏拉图关于爱欲的两篇最伟大的对话,也是自然而然的。不过,就人们对《斐德若》的关注来看,他们的观点是不完整的:这种观点完全忽略了其第二部分,只将其作为第一部分的附录来看待。如果有人强调第二部分对柏拉图辩证法方法的赞扬,那么两个部分之间的裂缝就会变得更大,但只要我们理解柏拉图创作这部作品的智识处境和他明确地将其放置于其中的背景,所有这些困难都会烟消云散。

[184]这部作品的统一性来自它对修辞学[雄辩术]主题的关注。无论是第一部分,还是第二部分,讨论的都是雄辩术。读者的绝大多数困惑是由于他们看不到这两个部分之间的联系造成的。有时被称为“爱欲”部分的第一部分,从朗读和批评吕西阿斯的一篇讲辞开始,吕西阿斯被认为是雅典最具影响力的修辞学[雄辩术]学校的领袖人物,他的名声在苏格拉底的时代如日中天。 [7] 然后,柏拉图将其与苏格拉底关于同一主题(即爱欲的本性和影响)的两篇讲辞相对比,以表明一个人要么(1)在吕西阿斯的错误假设的基础上更好地处理同一主题,要么(2)如果有人知道爱欲的真正本性,就应该正确地谈论爱欲。与此相一致,第二部分更为笼统,它首先讨论苏格拉底时代流行的修辞学[雄辩术]及其体系的缺陷;然后指出苏格拉底辩证法作为一种达到真正的修辞学[雄辩术]方法的优势。这样一种修辞学[雄辩术]技艺是否存在的问题仍然有待回答,但柏拉图让苏格拉底说,他对伊索克拉底寄予厚望,对话以这一表示赞赏的提及而结束。 [8]

对伊索克拉底的赞扬意在与对吕西阿斯的批评构成一种对比,《斐德若》的两个部分都以对后者的批评开始。 [9] 这表明,在柏拉图写作此文时,他再次对曾经在《高尔吉亚》中讨论过的修辞学[雄辩术]教育问题发生了强烈的兴趣,同时也表明,柏拉图的这种新兴趣中的某种东西肯定要归因于修辞学[雄辩术]领域中新的重大发展,这种新发展与伊索克拉底这个名字有关——尽管我们倾向于贬低柏拉图此处对伊索克拉底的慷慨赞扬。如果现代研究者将《斐德若》看作柏拉图的后期作品是正确的,那么柏拉图对伊索克拉底的学校的态度的这一表达肯定极为重要。要想由因及果地推断柏拉图让苏格拉底赞扬伊索克拉底时,柏拉图实际思考的是伊索克拉底职业生涯的哪个具体阶段,是极为困难的。不过,有一点是很清楚的,如果苏格拉底对伊索克拉底的远大前途的预言是在柏拉图的青年时期,那就会毫无意义,因为那时伊索克拉底还没有建立自己的学校,要想将他从那些讲辞制造者的滔滔之辈中区分出来是不可能的。只有在他的新修辞学[雄辩术]已经证明了其卓越才华之后,柏拉图才能想到将苏格拉底的赞扬,像一顶桂冠那样,奉献给他自己的学园的强大竞争对手的领导者。 [10] [185]伊索克拉底的学校大约建立于公元前390至前380年之间:不过,当伊索克拉底在其《驳智术师》和《海伦颂》中对柏拉图的教育提出严厉的批评之后,柏拉图就立即对他表达自己的善意,是不太可能的。但是,在两所学校相互关系的变化中,当他们两人互相靠拢时,必定有一个时间点,这个时间点可能是在亚里士多德规划修辞学[雄辩术]课程,并开始与伊索克拉底竞争之前;这场竞争后来演变成了一场公开的文学争论。 [11]

只有把《斐德若》看作柏拉图对修辞学[雄辩术]的态度的一个新发展阶段,我们才能理解这部作品。在《高尔吉亚》中,他对修辞学[雄辩术]整个地深恶痛绝:修辞学[雄辩术]教育是那种典型的不基于真理、只基于纯粹的外表的教育。不过,即使在那里,如果我们仔细阅读的话,还是能看到一种偶尔的暗示——柏拉图对他自己的修辞力量的[良好]感觉的暗示。 [12] 一个曾经在《会饮》和《美涅克塞努》中光彩夺目地展示过模仿和超越任何一种当代演说术的能力的人,不可能简单地对修辞学[雄辩术]弃之不理、说他对修辞学[雄辩术]毫无兴趣。 [13] 柏拉图把他对文体风格的天赋献给了哲学,但这并不意味着他会克制自己,不用最有吸引力的可能方式来表达自己的思想,相反,意味着他有这样做的强烈愿望。伊索克拉底常常将辩证法与他自己的技艺(即务实有用的雄辩术)相比较,嘲笑辩证法的繁琐分析和吹毛求疵,称其为教育上的不毛之地。 [14] 因此,柏拉图觉得有责任做一个公开的陈述来解释辩证法教育的价值。他可以公正地指出,逻辑区分与心理区分的准确和清晰是一切修辞学[雄辩术]技艺的前提条件。他可以很容易地表明,除非他养成了这些理智能力,否则,没有一个演说家和作家能说服其听众和读者;那些通过大众演说手册所传授的技术诀窍,(无论那时,还是现在),都不足以取代此种类型的智力训练。柏拉图撰写了《斐德若》来阐明其教育的这个方面,并证明其主张——他的辩证法或哲学教育代表了这一趋势——的合理性。促使青年亚里士多德(其时是柏拉图学园的新教师)将修辞学[雄辩术]列入学园新科目的,[186]极有可能是柏拉图的这篇宣言。毫无疑问,他的意思是想表明,如果一种新的修辞学[雄辩术]建立在《斐德若》所确立的哲学基础之上的话,它应该是什么样子的。 [15]

我们千万不要因为柏拉图在《斐德若》一开始就如此详尽地讨论爱欲这一事实,而误以为爱欲是其真正的主题。重要之处在于这篇对话以讨论吕西阿斯的一篇讲辞开始,大演说家吕西阿斯将这篇讲辞给他的学生们,让他们牢记在心。 [16] 除非柏拉图的主要目的是批评吕西阿斯对其讲辞主题的修辞方法,否则,这一异乎寻常的细节就会毫无意义。但为什么选择“爱欲”这一主题呢?主要是因为它是修辞学[雄辩术]学校中此类练习的一个热门主题。在亚里士多德已轶作品的标题中,有一组诸如此类有关爱欲的专题论文。 [17] 这一主题肯定比亚里士多德本人要古老;它显然是激发学生兴趣的一种尝试;而且,它可以很好地解释为什么柏拉图自己选择了这一主题。 [18] 对任何一个诸如此类的学校来说,要想完全忽略这么一个年轻人如此感兴趣的主题,在实践上是不可能的,尽管柏拉图对爱欲主题的研究比任何吕西阿斯之类的华丽讲辞要远为深入。对爱欲的讨论不仅给柏拉图提供了讨论讲辞的形式问题的机会,还给柏拉图提供了讨论讲辞的真假问题的机会,作为一个哲学家,真假才是他关注的首要问题。传授雄辩术的学校试图在没有真正理解什么是爱欲的前提下,用这一哗众取宠的主题激发学生的学习兴趣。柏拉图就像开玩笑似地开始讨论这一主题,将他对爱欲之本质的深沉哲学思考全部引入其中,而且还构想了一篇与之对立的演说,通过对比来揭示修辞学[雄辩术]的那种虚假演说的含混不清和无足轻重。

柏拉图表明,吕西阿斯的讲辞就同一件事情翻来覆去地说,但没有将所谈主题的本质定义清楚。 [19] 这一具体事例显示了柏拉图辩证法在修辞学[雄辩术]教育——《斐德若》第二部分的核心主题——中的实际意义。不过,与此同时,苏格拉底改进吕西阿斯讲辞的逻辑方法的尝试,也表明了其讲辞所依据的逻辑的真正错误。此处不是详细审视这些错误的地方。我们在此必须要做的是集中讨论《斐德若》的核心主题,即修辞学[雄辩术]。雅典的年轻人经常讨论一个问题:即一个人是否可以顺从情人的恳求,以及在何种情况下可以顺从情人的恳求——他们说的“顺从情人的恳求”是指交出自己的身体。[187]我们此前曾经在柏拉图的《会饮》中(也即在泡撒尼阿斯的演说中)遇到过这个问题。 [20] 吕西阿斯以反常的论证在辩论中胜过了那些持肯定意见的人,他说,对被爱(欲)者来说,与其把自己交给一个爱欲燃烧的情人,不如交给一个没有被爱欲征服、仍然保持冷静的朋友更好。 [21] 这样的一个朋友,不会像情人那样被狂暴的激情所驱使,从而伤害被爱(欲)者——情人受欲望所支配,自私地阻止被爱(欲)者与其他所有人交往,试图完全独占被爱(欲)者。苏格拉底蒙着头发表了自己的第一个演说,因为他知道他的这个演说是对“爱神(Eros)”这一神圣主题的冒犯;在这个演说中,他以一种简洁的逻辑定义以及对各种类型的欲望的区分,确认和强化了吕西阿斯的论证。与吕西阿斯一样,苏格拉底将爱欲描述成感官欲望的一个亚种,并将其论证建立在此种定义之上。 [22] 根据这一定义,情人是一个喜欢感官享乐胜过喜欢美善的人。他自私、嫉恨、善妒、专制。他对被爱(欲)者的身体和心灵的幸福毫不关心。正如他要完全占有被爱(欲)者的身体以满足自己的欲望一样,在心智上,他也尽可能地让被爱(欲)者远离哲学,因为他担心自己因此受到被爱(欲)者的蔑视。 [23] 他不是真对被爱(欲)者的精神的独立发展感兴趣。他的行为在每一点上都与《会饮》所推崇的那种作为教育力量的爱欲形成对照。 [24]

这篇演说并非苏格拉底关于爱欲之本质的观点的一种严肃认真的表达,它是斐德若的意思,是斐德若“从苏格拉底嘴里掏出来的文章”。演说本身足够严肃,但它是关于爱欲的一篇名实不符的演说,苏格拉底在此用一切辩证法资源所阐述的爱欲观,与在狄奥提玛的演说中提出的关于爱欲本质的崇高看法相去甚远。苏格拉底之所以要如此深入细致地阐述他关于爱欲的这些看法,就是想要清晰地说明吕西阿斯所谓的爱欲究竟是什么意思(吕西阿斯本人并不知道这一点)。《斐德若》结尾部分对爱欲主题的辩证法处理必然超越了上述对爱欲的定义,上升到了一种哲学的沉思的高度。这促使苏格拉底发表了第二篇关于爱欲的演说,做一篇“翻案文章”或者“改弦更张”;在第二篇爱欲演说中,苏格拉底试图为之前对爱神的冒犯赔罪道歉,向斐德若呈现什么是在其真正本性之中的爱欲;他以一种令人难以忘怀的语言描述了那种“神圣的迷狂”,将它从那种凡俗的、有害的迷狂形式中区分出来; [25] 苏格拉底将爱欲与诗歌和预言的天赋能力置于同等地位,把灵感描述为它们的共同本质。[188]诗人的创造性激情被直接且必然地认可为一种最高意义上的教育现象; [26] 同一种教育要素自始至终清晰可辨地活跃于真正的爱欲[哲学的爱欲]之中。如此,通过将爱欲与他关于灵魂本性的学说相联系,柏拉图为其爱欲教育人的理论提供了深层的证明; [27] 通过将灵魂比作一辆马车:由一个驭手(即“理智[Reason]”)驾驭的一匹劣马和一匹良马所组成的双驾马车,说明了他的灵魂学说。 [28] 苏格拉底越说越兴奋,演说乘着灵感的翅膀翱翔,进入天界,在那里,为爱欲掌控的灵魂高飞远举,追随它最亲近的神灵,这样的灵魂被认为有资格观看纯粹的存在(Being)。 [29] 苏格拉底为自己以如此诗意的风格说话而辩解,说他这样做是为了迎合斐德若的方式。 [30] 这是与一个修辞学的学生和羡慕者谈话的唯一方式。不过,苏格拉底证明了,如果哲学家愿意的话,他可以很容易地在修辞学家[雄辩家]自己的游戏中击败他们。苏格拉底滔滔不绝、热情洋溢的话语,不像修辞学家[雄辩家]们通常所是的那种人为造作和虚假提升,而是从心中的源头活水流出的——从爱欲中流出的,他已经在演说中将灵魂的精神统治归功于爱欲。

讨论从修辞学家[雄辩家]和哲学家的这场演说比赛自然而然地过渡到一个一般性问题:什么是写作和言说的最佳方式? [31] 这显然是全部修辞学[雄辩术]的基本问题。柏拉图主要关注的是,为了将一种思想用优美的语言表达出来,写作者或说话人对所谈的主题是否必须拥有一种真正的知识。 [32] 这是哲学教育和修辞学[雄辩术]教育这两种方式的分界点。这里,与在《高尔吉亚》中一样,柏拉图围绕着技术或技艺的概念来展开讨论。他宣称,在“技艺”一词的严格意义上,修辞学[雄辩术]并不是一种技艺,它只是一种没有坚实的专业知识为基础的技巧而已。 [33] 除非我们将它建立在真正的知识之上,否则它不可能成长为一门技艺。在实践中,我们通常把它说成是一门在法庭或其他公共场所说服他人的技艺。 [34] 拥有这一技艺的人可以随意就同一个问题对同一批人,从正反两个方面发表演说,正逻辑的演说和反逻辑的演说都能使听众深信不疑。这种反逻辑的演说方式不仅局限于法庭等公共场所,而且遍布于思想和谈话的一切领域; [35] 是非好坏最终取决于演说者怎么说,取决于人们在可以比较的限度内,把某个事物说得和其他事物相似。 [36] [189]修辞学[雄辩术]教师所使用的证明过程就是展示事物之间的相似性。 [37] 柏拉图晚年对修辞方法的逻辑问题、特别是对证明的逻辑问题非常感兴趣;他似乎由此出发,从一个全新的角度开始研究说服人的修辞方法。正当柏拉图写作《斐德若》时,他的学生斯彪西波(Speusippus)撰写了一部关于辩证法的长篇著作,名为《论相似》(Similarities ),讨论一切存在之物的分类问题。 [38] 给任何一个事物下定义,我们都必须搞清楚它像什么、不像什么。现在,如果我们假定修辞学[雄辩术]的目的是为了欺骗听众,即只利用事物之间的相似性来引导他们得出错误的结论[但演说者自己心中并不迷惑],那么,一个修辞学家[雄辩家]最为迫切的事情,就是要能够精确地把握事物之间的相似程度和差异,也即具有给事物分类的辩证方法的精确知识,因为这是理解事物之间不同的相似程度的唯一途径。 [39] 要想混淆铁和银是不容易的,但要想混淆好和坏就太容易了。除非一个人学会对词语进行系统的划分,对某个具体词语的类型(eidos)下定义,真正明白这个词是什么意思,否则没有人能够清楚地知道人们赞成什么或者反对什么。 [40] 因此,通过给他在谈论爱欲时使用的概念下定义,苏格拉底开始了他的论证。 [41]

现在,苏格拉底在结束自己的讲话之后,再次回到吕西阿斯演说的开头部分,并表明吕西阿斯的演说是从应该结束的地方开的头。 [42] 他接着转入一般性批评。吕西阿斯的演说缺乏坚固的结构。演说应该像生物那样,有一个有机的身体:既不能缺头,也不能少脚,演说应该有一个恰如其分的开头、中间和结束;所有这些部分彼此之间以及与整体之间都应当保持适当的关系。以此标准来判断,吕西阿斯的演说整个就是一败笔。 [43] 这些就是关于文学创作的本质的洞见,后来的作家接受了这些洞见,这些洞见成了古典诗歌理论和修辞学理论的基本原则。 [44] 对我们来说,认识到这一点非常重要:即一部文学作品必须是一个有机的统一体,这一原则居然是由哲学家制定的,而不是由研究修辞学的艺术批评家,也不是由诗人制定的;这一原则的宣告者是一个同时也是艺术家的哲学家,他崇尚自然的有机统一,但同时也是一个逻辑的天才。他的认识,即我们必须把每一篇演说从逻辑上划分为各个部分,是他系统地研究各种不同概念之间的关系之后得到的伟大发现的结果——他的这种研究,作为其辩证法技艺的具体事例,是为了“实践”,在他晚期的“辩证法”对话中展开的。[190]促使柏拉图写下《斐德若》的,在某种程度上,是他对各种难以解决而又明显抽象的理论问题(这些问题是他晚年在其型论中发现的)与写作和说话的实用技能的最简单规则(那时的人们迫切需要这些规则,也在热烈地讨论这些规则)之间的联系的越来越深刻的洞察。不过,柏拉图之所以特别对这一主题感兴趣,是因为他能够为此做出积极的贡献,他有足够的能力证明,修辞学家[雄辩家]对哲学的批评(即哲学毫无用处)是错误的。柏拉图不是模仿修辞学[雄辩术]论战的那种鄙视或嘲弄的语气——甚至伊索克拉底原先也使用过这种方法来攻击柏拉图——他对出类拔萃的对手不吝赞扬,与此同时,他还提到了哲学和修辞学[雄辩术]这两个教育领域之间深层的精神纽带。

柏拉图自己指出,第一部分中的三篇讲辞(吕西阿斯的一篇和苏格拉底的两篇),是显示修辞学[雄辩术]和辩证法之关系的范例。 [45] 在作出了上述提到的批评之后,柏拉图扔下吕西阿斯的讲辞不管,转而谈论苏格拉底的两篇讲辞,这两篇讲辞显示了修辞学[雄辩术]对辩证法的根本依赖。 [46] 为了让人理解他写作这两篇讲辞的目的,以及它们所要体现的观念,他为此给出了一个完整的说明。 [47] 尽管它们用的是诗一样的语言,但它们是逻辑的划分和综合的典范。划分和综合这两个过程相互制约,互为条件,但又一起构成了辩证法的整体。 [48] 在第二篇讲辞中,通过对逻辑分类的过程和结果的扼要重述,柏拉图清晰地说明了这一点:“那些拥有这种划分和综合的能力的人,我称之为辩证法家。” [49] 他对辩证法方法的综合和分析功能的说明,是他关于这一主题最清晰、最详尽的表述。我们在此不能对其做单独的研究,但是,柏拉图在这段文章中将辩证法描述为雄辩术中一切(更高意义上的)“技术性事物”的精髓(epitome),是非常重要的。 [50] 其余的修辞技巧——诸如吕西阿斯等人传授给其学生的修辞术——凭其本身永远不可能构成一门技艺,我们可以称其为修辞学[雄辩术]的前技术部分。 [51] 柏拉图故意以开玩笑的口吻,列出了修辞手册中所描述的讲辞的各个部分的不同术语。 [52] 他把所有这些术语归于早期的修辞学家们,有时加上使他们闻名的特殊发明,这些发明显示了一种越来越复杂的倾向。[191]柏拉图并不是鄙视这些东西,他只是使它们处于从属的地位。所有这些人都创造出了有价值的方法,改善了讲辞的艺术形式, [53] 但他们不能用这些修辞技巧来教任何人如何说服听众、如何创作一个艺术整体。

在伊索克拉底关于修辞学[雄辩术]的导言性文章中,他总是宣称一个人的自然禀赋最为重要,只给相关知识和日常练习保留一个相对平常的位置。 [54] 在《斐德若》中,柏拉图讨论了这三者的关系,智术师曾经将它们作为造就完美的演说能力的三个关键因素。 [55] 柏拉图断言,伊索克拉底所谓的两个次要因素绝对非常重要,首先是知识(epistémé)非常重要, [56] 其次,在某种意义上,练习也非常重要——柏拉图此处思考的显然是学园的教学科目,学园不仅将逻辑作为一种理论,而且还作为实际的练习来教学。伊索克拉底总是强调艺术家的直觉所起的重要作用。 [57] 当然,他所轻视的知识或学习(epistémé, mathésis)只是老派智术师的形式教育而已——老派智术师在修辞学[雄辩术]中反复强调这些形式的规则。柏拉图将哲学给予的逻辑训练置于形式教育的位置上,形式的教育也是修辞学[雄辩术]教育的应有之义。形式教育在学习任何东西时都是绝对不可或缺的。如此这般,柏拉图对其前辈和同时代人的修辞学[雄辩术]教育的批评,变成了完全属于他自己的那种肯定性的修辞学[雄辩术]理想,这一理想如果得到实现的话,就会使修辞学[雄辩术]成为一项真正的技艺。这一理想是以下事物的结合:

修辞学[雄辩术] 和 哲学[辩证法]

形式 和 理智的内容

表达的能力 和 真理的知识

任何一个古典哲学学派,只要一注意到修辞学[雄辩术],便总会恢复这一教学方案。 [58] 直到较晚的时期,修辞学家们才承接了这一教学方案,然后,在一种逻辑不那么严谨和更普泛化的意义上,他们将其解释为文体风格与理智的哲学训练的结合。是柏拉图的综合促使西塞罗建构了在其《论演说家》(De Oratore )中提出的文化理想; [59] 柏拉图的影响经由西塞罗产生了昆体良的《演说术原理》(Institutio Oratoria )。[192]柏拉图在实际的演说史中寻找此种类型的修辞学[雄辩术]模范,并在伯利克里那里找到了它。伯利克里作为一个演说家的伟大归因于(柏拉图断言)他深厚的理智文化;是伯利克里的朋友和崇拜者阿那克萨哥拉的哲学充实了他的思想,赋予了他的雄辩一种其他任何政治家都无可匹敌的庄严和崇高。 [60]

为了表明演说家为何必须要经过一种完整的专业训练,柏拉图还做了另一个说明。演说家的作用是心灵教育:与其说他的真正技艺是包装词汇,不如说是影响人的灵魂。 [61] 医生的职业是演说家职业的一个显而易见的对应物,柏拉图在《高尔吉亚》中已经将医生的职业和演说家的职业进行过对比。 [62] 在其早期著作中,柏拉图用医生这个例子来表明一种真正的技艺的本质。在《斐德若》中,他用它来表明正确的修辞方法的步骤和意义。他引证希波克拉底本人作为真正的医学技艺的体现。 [63] 他认为,在对待病人的身体时,医学技艺总是考虑到自然整体,即整个宇宙,这是医生的理智态度的本质特征。因此,如果一个作家或演说家想要正确地引导听众和读者,就必须知晓人的灵魂世界,以及灵魂的全部情感和力量。 [64] 再者,正如医生必须准确地了解事物的本性是单一的,还是复合的,了解它怎样起作用——或者它的各种形式如何相互影响——因而演说家也必须知道灵魂的各种形式及其起源,还有与之相应的演说术的形式。 [65] 修辞学[雄辩术]已经在传授这种演说术的模式或类型(ideai)了, [66] 不过,柏拉图修辞学[雄辩术]纲要的新颖之处似乎在于,演说术的形式有意指灵魂活动的形式,演说术的形式被解释为灵魂活动形式的必要表达。 [67] 这就将修辞学[雄辩术]训练的全部重点放在了心理学上。

值得注意的是,柏拉图非常了解自己心灵的特殊力量。这就是(无论是在此处,还是其他地方)他对灵魂及其能力的洞察。在认识到特定的表达形式取决于灵魂的特定功能之后,他作出了实际的推断,即一种特定情感类型的人,或某种永久的气质和性格,只能通过相应的演说方法,用特定的行为来感动和说服。 [68] [193]发现这种通过言辞影响人的技艺的心理学基础,是一项艰巨的任务,柏拉图对此有独一无二的天赋。重要的是,柏拉图并不满足于这样的一种理论活动,即设计出一套运用于修辞学[雄辩术]的综合性心理学范畴体系,而是通过在实践中将其运用于具体事例和实际场景,对这些发现的检测予以同等的重视。 [69] 在《王制》中,柏拉图赋予实际经验和品格训练与纯粹的理智教育同等的时间和重要性,因而我们在此可以期待他这么做。 [70]

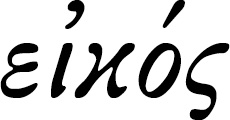

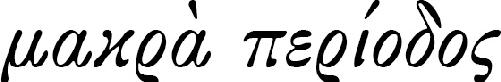

不过,他此处的真正创新在于他推荐的训练演说者的思维的方法。《斐德若》为《王制》所描述的教育增加了一个新的知识分支。这个新的科目就是修辞学[雄辩术],但他将它纳入了他在更大部头的著作中所描绘的知识框架之中。在《王制》中,他的教育目的是培养未来的政治家,在《斐德若》中是训练演说家和作家。 [71] 这两部著作的独特之处是它们都坚持某种类型的知识训练,这种知识训练对纯粹务实之人没有吸引力。 [72] 《斐德若》是为演说家准备的哲学训练方案;它详尽地重复了《王制》的基本观念,即为了达到目标,走一条迂回曲折的长路是必须的。 [73] 这是对《王制》中的教育理论的有意暗示。无论是在这里,还是在《王制》中,迂回曲折的弯路都是穿越辩证法训练的旅程。 [74] 对任何希望学一点修辞学[雄辩术]技巧就满足的人来说,这可能是一条极其漫长而艰辛的道路。无论在何种情况下,柏拉图的教育哲学总是旨在最高的目标,而非最低的目标;当我们登临绝顶,居高临下地看时,就会很清楚,在学习做演说家这件事上,没有令人愉快的平坦大道。 [75] 毫无疑问,柏拉图是把演说家的作用作为一种道德功能来思考的。不过,正如我们已经承认的那样,即使我们认为这一目标设置过高,哲学的迂回之路仍然不可避免。原则上,修辞学[雄辩术]教师只满足于或然性和似是而非的证据,而不试图寻找真理。 [76] 在《斐德若》中,柏拉图并没有试图说服他们言说真理。相反,(正如他经常这样做的那样)他以对手的立场为立场,证明了即使在此基础上,知识对演说家也是不可或缺的。在《普罗泰戈拉》中,[194]通过表明如果群众把快乐当作生活的最高的善[好]是正确的话,那么知识作为区分大善[好]和小善[好]、近善[好]和远善[好]的标准也是必不可少的,从而证明了知识的价值。 [77] 与此类似,在《斐德若》中,通过表明如果演说家想发现可能是的东西( )——它是修辞学[雄辩术]论证的一般基础——那么,他首先必须知道什么是真的是的东西,从而证明了知识是演说家的必备之物。因为可能是的东西就是看起来像真的东西。 [78] 当然,修辞学[雄辩术]的目的不是取悦人,而是取悦神——这才是柏拉图认可的最终目的。 [79] 这就是我们从《王制》、《泰阿泰德》和《法义》中得知的学说。在柏拉图后期所教授的严格以神为中心的教化中,早期著作中没有得到解决的问题(aporiai)最终得到了解决。

)——它是修辞学[雄辩术]论证的一般基础——那么,他首先必须知道什么是真的是的东西,从而证明了知识是演说家的必备之物。因为可能是的东西就是看起来像真的东西。 [78] 当然,修辞学[雄辩术]的目的不是取悦人,而是取悦神——这才是柏拉图认可的最终目的。 [79] 这就是我们从《王制》、《泰阿泰德》和《法义》中得知的学说。在柏拉图后期所教授的严格以神为中心的教化中,早期著作中没有得到解决的问题(aporiai)最终得到了解决。

柏拉图非常愿意承认职业演说家的文字技巧的重要性。不过,无论这种文字技巧多么杰出,都不是对神(God)的取悦。古埃及图特神(Theuth)发明书写(例如文字)的传说会使这一点非常清楚。 [80] 当图特神将他的新发明带给底比斯的萨姆斯(Thamous),并向他夸耀说,这种技艺有助于人的记忆,从而可以为人的知识提供帮助时,萨姆斯回答说,书写这种技艺的发明很可能使人忽略他们的记忆,在他们的心灵中产生遗忘,因为这样一来,他们肯定会依赖写下来的文字,而不是将他们的记忆保持在活跃状态。 [81] 因此,新发明会产生虚假的智慧,而不是真正的知识。柏拉图的全部伟大之处在他的这种对书籍和写作的态度中得到了呈现——这种态度对他自己作为一个作者的影响不亚于对修辞学家们的影响。在读了《斐德若》之后,要想不看到柏拉图与批评其他人一样批评自己是很难的;但如果我们怀疑这一点,那么《书信》七非常清楚地告诉我们,柏拉图看到了将任何一种思想形诸文字的十足困难。一些不够资格的人发表了关于他的教导的一些评论;这导致他得出一个似非而是的结论,那就是,即使是他自己,也没有办法将他的学说形诸文字,因而根本就不存在关于他的哲学的成文版本。 [82] 研究柏拉图的学者们,[195]很快将他在《斐德若》中的这种态度的类似表述,与他的特殊写作形式,即苏格拉底的对话相联系,并将这种联系视为下述观点的主要根据之一:即认为《斐德若》是其教育方案的一个早期宣言。然而,实际上,我们很难相信,如果柏拉图在年轻时就对书籍的价值抱这种怀疑态度的话,他居然会写下如此数量的著作;而如果他在晚年转而反对自己所有著作的话,那么我们可以将其解释为一种对他自身自由的肯定:即使面对自己的著作,他也不会放弃自由的思考。他拒绝被自己曾经写下的东西所绑架。

柏拉图在晚年达到这种境界之后,他在《斐德若》中倾向于只承认书写技艺的有限价值,即使在修辞学[雄辩术]的高级运用中也是如此。一本书一旦形成,便会传到每一个人手中;有人懂它,有人不懂它;但如果它遭到曲解和虐待,它不会为自己解释或辩护。它需要另一本书来捍卫自己。 [83] 最真实的书写不是僵死的文字,而是活生生的话语,是在学生灵魂中的书写,因为它有捍卫自己的力量。 [84] 文字的唯一价值是提醒人他已经知道了什么。 [85] 当代修辞学[雄辩术]越来越成为一种书写技艺、一种“图形语言”,因此,柏拉图用以下事实证明哲学的辩证法对修辞学[雄辩术]而言的教育优势:辩证法直接作用于人的心灵,塑造灵魂。智术师们曾经将教育比作农艺。 [86] 柏拉图开始了这一比较。任何一个在乎种子,希望它长成庄稼的农夫,都不会将它种在春季植物之神“阿多尼斯[Adonis]的花园”里,不会乐意它在八天之内快速结出果实,而是会把种子撒在合适的土壤里,乐于在经过八个月的辛苦照料之后,最终看到它结出果实。 [87] 柏拉图将播种和种植的意象运用到思想的辩证法训练之中。任何一个关心真正的理智教育的人,都不会满足于由修辞学[雄辩术]的阿多尼斯花园所出产的那点微不足道的早熟作物,而是会耐心等待,直到真正的哲学教育的果实臻于成熟。我们从《王制》和《泰阿泰德》就可以知道柏拉图捍卫哲学文化[教育]的方法,它建立在“长途跋涉”的原则之上;看到柏拉图如何一次又一次回归这一原则非常重要。 [88] 柏拉图的教化的种子,(如《书信》七所言)只能与岁月共成长,[196]非职业培训的几个术语所可致。 [89] 柏拉图的竞争对手们认为,柏拉图的哲学教育大而无当、往而不返,因而,无论是此处,还是其他地方,表明这种精神的长途跋涉恰恰是其哲学教育的真正力量,始终是他的主要目标。当然,它只能在少数精心挑选的学生身上才能充分发挥其力量; [90] 对于那些只是“受过教育”的普通民众,修辞学[雄辩术]是一条广阔平易之路。

[1] 《斐德若》238d,241e。

[2] 这一点在第欧根尼·拉尔修《著名哲学家的生平和学说》3.38中非常清楚,第欧根尼·拉尔修引用了逍遥派哲学家狄凯阿库斯(Dicaearchus)对柏拉图对话风格的谴责。狄凯阿库斯说它是 [俗不可耐的]。新柏拉图主义哲学家奥林匹奥多罗斯(Olympiodorus)的柏拉图传第三章中的原始资料,从苏格拉底关于爱欲的激情洋溢的语言出发,来论证柏拉图是在其年轻时写就的这部作品。因此,很清楚,第欧根尼·拉尔修用来描述这篇对话的主题(subject-matter)的古怪形容词“年轻人的”,其本意是在通常意义上作为一种批评性描述——它用于对文体风格的修辞学[雄辩术]批评——来使用的,与对话的内容毫无关系。将《斐德若》的主题指责为“年轻人的问题”,在我看来是配得上第欧根尼·拉尔修这个大无知者的一个即兴之作。第欧根尼·拉尔修显然是把《斐德若》开头吕西阿斯的演说的主题——他的演说当然是够幼稚的——当成了整部对话的真正主题。

[俗不可耐的]。新柏拉图主义哲学家奥林匹奥多罗斯(Olympiodorus)的柏拉图传第三章中的原始资料,从苏格拉底关于爱欲的激情洋溢的语言出发,来论证柏拉图是在其年轻时写就的这部作品。因此,很清楚,第欧根尼·拉尔修用来描述这篇对话的主题(subject-matter)的古怪形容词“年轻人的”,其本意是在通常意义上作为一种批评性描述——它用于对文体风格的修辞学[雄辩术]批评——来使用的,与对话的内容毫无关系。将《斐德若》的主题指责为“年轻人的问题”,在我看来是配得上第欧根尼·拉尔修这个大无知者的一个即兴之作。第欧根尼·拉尔修显然是把《斐德若》开头吕西阿斯的演说的主题——他的演说当然是够幼稚的——当成了整部对话的真正主题。

[3] 关于施莱尔马赫在十九世纪的柏拉图研究史中的地位,参见本人的讲座文稿《柏拉图在希腊教育重建中的地位》,载《古代文明》IV,1928,第86页。

[4] 赫尔曼(Karl Friedrish Hermann)和他的《柏拉图哲学的历史和体系》(Geschichte und System der platonischen Philosophie ,Heidelberg,1839)要对此种态度的改变负主要责任。关于这一点,可参见本人对十九世纪的柏拉图观的流变的概述(《柏拉图在希腊教育重建中的地位》,载《古代文明》IV,1928,第88页。)

[5] 赫尔曼将《斐德若》与《美涅克塞努》、《会饮》、《斐多》相联系,将其列入他所谓的柏拉图第三期作品——在《王制》、《蒂迈欧》、《法义》之前。甚至乌西尼尔(Usener)和维拉莫维茨也为施莱尔马赫辩护,反对赫尔曼的观点,认为它是柏拉图的一部早期作品,尽管维拉莫维茨后来放弃了这一观点。阿尔尼姆(H. von Arnim)比赫尔曼走得更远,将《斐德若》说成是柏拉图的后期著作之一,参见其《柏拉图青年时期的对话和〈斐德若〉的写作时间》(Platos Jugenddialoge und die Entstehungszeit des Phaidros ),Leipzig,1914。

[6] 这一最终结论,是斯滕泽尔从阿尔尼姆的论证中得出的,参见其《柏拉图辩证法发展研究》(Studien zur Entwicklung der Platonischen Dialektik ),Breslau,1917,第105页及以下;《柏拉图辩证法的方法》(Plato's Method of Dialectic ),Oxford,1940,第149页及以下。其中含有我们在西塞罗的《论演说家》13中发现的表述,即《斐德若》是柏拉图晚年的作品,这种表述可以追溯至希腊化时代的学者。

[7] 没有这样一种比较的共同基础,柏拉图就无法将他的哲学和吕西阿斯的修辞学[雄辩术]作比较。它们的共同基础是双方都声称自己代表真正的教育。伊索克拉底在其教学方案《驳智术师》中也区分了当代教育的三种主要形式:(1)苏格拉底派,(2)像阿基达玛(Alcidamas)这样的政治雄辩术教师,(3)像吕西阿斯这样的法庭演说的撰写者和演说辞写手(伊索克拉底,《驳智术师》1)。

[8] 《斐德若》279a。

[9] 《斐德若》228a,258d。

[10] 西塞罗,《演说家》(Or. )13.42遵循一位希腊化时期的学者,正确地说,haec de adolescente Socrates auguratur,at ea de seniore scribit Plato et scribit aequalis[苏格拉底对青年伊索克拉底进行了这番预测,而柏拉图就壮年的他写了那些内容,并且他是作为同辈人而写]。任何一个对柏拉图和伊索克拉底之间的文字关系进行过透彻研究的人,如亚历山大里亚的语文学家必定要做的那样,注定会得出这样的结论。第欧根尼·拉尔修的“证据”,除了是一种毫无价值的虚构,永远不应该被当作别的什么东西。

[11] 参见本卷此处 及以下;另可参见拙著《亚里士多德:发展史纲要》,第37页。

[12] 如果苏格拉底是真正的政治家(《高尔吉亚》521d),那么他必定是真正的修辞学家[演说家]:因为在柏拉图的时代,说一个人是政治家等同于说一个人是修辞学家[演说家]。

[15] 亚里士多德的《修辞学》版本与那些受雇的修辞学家们的手稿之间的区别,就在于他思考问题的哲学方法。关于这一点,参见索尔姆森,《亚里士多德逻辑学和修辞学的发展》,载《新语文学研究》,耶格尔编,第四卷,第213页及以下。

[16] 《斐德若》228b—e。

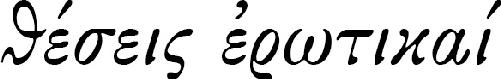

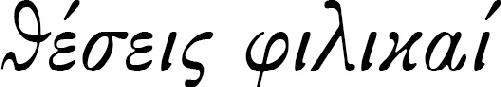

[17] 在第欧根尼·拉尔修罗列的作品中,这组文章的编号是71和72: [爱欲论题]和

[爱欲论题]和 [友爱论题]。

[友爱论题]。

[18] 爱欲的主题,作为一个被大众接受的主题,也出现在《会饮》中,尤其是演说比赛的开头部分,参见本书第二卷,此处 及以下。

[19] 《斐德若》234e及以下,237c。

[20] 参见本书第二卷,此处 。译注:这里所谓的情人(the lover),指被爱欲所支配的人,即“爱(欲)者”,其对象即“被爱(欲)者”。

[21] 《斐德若》231及以下。

[22] 《斐德若》237d—238c。

[23] 《斐德若》239b。

[24] 苏格拉底蒙着头发表的第一篇著名演说,说明了《会饮》中所描述的哲学的爱欲在教育中的极端重要性。苏格拉底警告一位少年,宁可接受一个有理性但没有爱欲的人,也一定不能接受一个没有理性只有爱欲的人,苏格拉底说,一个没有理性只有爱欲的人是“一个无信无义之人:他会毁掉他的财产,伤害他的身体,尤其是他的灵魂的文化( ),而灵魂的文化在神和人的眼中肯定是最珍贵的东西”(《斐德若》241c)。实际上,柏拉图是在告诉我们,要从相反的角度来看事情的真理。真正的爱欲者(真正有爱的人)是那些尽最大努力保存和促进被爱者的灵魂的文化的人。参见《斐德若》243c。

),而灵魂的文化在神和人的眼中肯定是最珍贵的东西”(《斐德若》241c)。实际上,柏拉图是在告诉我们,要从相反的角度来看事情的真理。真正的爱欲者(真正有爱的人)是那些尽最大努力保存和促进被爱者的灵魂的文化的人。参见《斐德若》243c。

[25] 《斐德若》244a及以下。

[26] 《斐德若》245a及以下,我们在本书第一卷第54页曾引用过这段文字,这段文字所表达的关于诗歌本质和作用的不刊之论,是《斐德若》全篇以及其中蕴含的理智态度的真正基础,也是对诗歌的真正的希腊式解释。

[27] 《斐德若》245c—246a。

[28] 《斐德若》246a及以下。

[29] 《斐德若》247c。

[30] 《斐德若》238d,242b。

[31] 《斐德若》258d。

[32] 《斐德若》259e。

[33] 《斐德若》260e及以下:柏拉图不指名地引用了他自己的《高尔吉亚》。

[34] 《斐德若》261a及以下。

[35] 苏格拉底关于爱欲的这两篇演说就是这种反逻辑的演说例子,它是雄辩术技巧的基础:dicere in utramque partem[从两个方面言说]。关于这一演说技巧,参见柏拉图,《斐德若》265a。

[36] 《斐德若》261a—b,其中,柏拉图指出,这种利用言辞来影响人心的教育技艺(psychagogia),不仅见于公共集会,而且在私人谈话中也可以看到。雄辩家所使用的方法和技巧遍布于各种类型的谈话中( ),参见《斐德若》261e。

),参见《斐德若》261e。

[37] 《斐德若》261d。

[38] 该书现已轶失,但它在古典时代广为人知。保罗·朗(Paul Lang)在其专题论文《斯彪西波的生平和著作》(De Speusippi vita et scriptis ,Bonn,1911)中收集了这本书的一些残篇。

[39] 《斐德若》262a及以下。

[40] 《斐德若》263a。译注:如果有人说“铁”和“银”,大家都知道是什么意思,但如果是“正义”和“善良”这样的词语,我们的看法就会大相径庭,相互之间争论不休,所以柏拉图说修辞学必须对词语进行系统的划分、下定义,这表明了修辞学对哲学的依赖。

[41] 他在两篇演说中都做了这一工作。在《斐德若》263b中,要求类型(eidos)的划分( ),在263c,265a—d,266a又多次提到这种划分。

),在263c,265a—d,266a又多次提到这种划分。

[42] 《斐德若》263e—264b。

[43] 《斐德若》264c—e。

[44] 参见贺拉斯在其《诗艺》(Ars Poetica )34中对整体适宜(ponere totum)原则的明确肯定。《诗艺》(A.P. )23与此类似:它坚持认为史诗的情节和肃剧的情节应该是一个绝对统一的整体( )。在《诗艺》的第一部分,贺拉斯举例说明了当我们违反有机统一规律时会发生什么,但他没有提供普遍性规律(至少只是像在《诗艺》34中那样,在一个从句中粗略地写了一下)——这一方式更适合于他的《闲谈集》(Sermones )的那种传统方式。尽管如此,在全部诗歌背后仍然有着柏拉图在《斐德若》263e—264b中首次确立的深刻原则。

)。在《诗艺》的第一部分,贺拉斯举例说明了当我们违反有机统一规律时会发生什么,但他没有提供普遍性规律(至少只是像在《诗艺》34中那样,在一个从句中粗略地写了一下)——这一方式更适合于他的《闲谈集》(Sermones )的那种传统方式。尽管如此,在全部诗歌背后仍然有着柏拉图在《斐德若》263e—264b中首次确立的深刻原则。

[45] 吕西阿斯显然认为他的演说是一个范例;但在我们联想到柏拉图的讽刺性评论后再来读它,(就会发现)它包含了那么多如何不会说话的例子,参见《斐德若》264e。在262d和265a中,柏拉图断言,苏格拉底的两篇演说注定要成为范例。修辞学[雄辩术]教育通常都是通过让学生模仿一篇范文来完成的,参见本卷此处 、此处 。柏拉图借用了这一方法,但使用方法却大不相同:从辩证法的角度显示这两篇截然不同的演说范例的缺点和优点。

[46] 《斐德若》264e—265a。

[47] 《斐德若》265a及以下。

[48] 参见《斐德若》266b—c,其中,柏拉图在划分(diairesis)和综合(synagogé)这两个概念时,总结了之前他对辩证方法及其具体事例的说明。

[49] 《斐德若》265a—266a。

[50] 《斐德若》269d。

[51] 《斐德若》269b—c: [修辞学技艺的初步知识]。

[修辞学技艺的初步知识]。

[52] 《斐德若》266d—267c。

[53] 这一意义上的“方法”(修辞技巧),希腊文是 [必需的东西],参见此处注释[51] 。

[必需的东西],参见此处注释[51] 。

[55] 《斐德若》269d。

[56] 尽管柏拉图没有对这一点进行特别的说明,但讨论的整个倾向清楚地说明了这一点。在谈到伯利克里时,柏拉图强调了两点,首先是其说话( )的自然禀赋,其次是他从阿那克萨哥拉那里得到的哲学知识。

)的自然禀赋,其次是他从阿那克萨哥拉那里得到的哲学知识。

[57] 伊索克拉底,《驳智术师》16及以下。

[58] 参见阿尔尼姆,《布鲁萨的迪翁的生平和著作》(Leben und Werke der Dion von Prusa ),Berlin,1898,尤其是该书的导论;他的详尽导论对智术师派、修辞学[雄辩术]和哲学为主导教育而进行的晚期竞争做了一个完整的历史叙述。

[59] 阿尔尼姆,《布鲁萨的迪翁的生平和著作》,第97页及以下。阿尔尼姆在书中详细讨论了西塞罗是通过他关于柏拉图的知识(例如《斐德若》)达到的这种对修辞学和哲学的综合,还是受到一个晚期学园派作家的影响而达到的这种综合。晚期学园派中的拉利撒的斐洛(Philo of Larisa)是西塞罗的前辈之一,与亚里士多德在柏拉图在世时所做的那样,他赋予修辞学[雄辩术]在哲学课程中以特定的地位。

[60] 《斐德若》269e—270a。在269a中,柏拉图也提到了作为演说家典范的伯利克里和传奇国王阿德拉斯图斯(Adrastus)——这位传奇国王与涅斯托尔(Nestor)一样出现在古代,是口才过人、甜言蜜语( )的化身。参见提尔泰奥斯残篇9.8。这些神话和历史中的英雄人物,这些真正的杰出辩才,不仅仅是支撑和证明柏拉图的修辞学[雄辩术]思想的典范人物,而且使现代修辞学[雄辩术]的那些技术专家们学究式的枯燥和幼稚暴露无遗。

)的化身。参见提尔泰奥斯残篇9.8。这些神话和历史中的英雄人物,这些真正的杰出辩才,不仅仅是支撑和证明柏拉图的修辞学[雄辩术]思想的典范人物,而且使现代修辞学[雄辩术]的那些技术专家们学究式的枯燥和幼稚暴露无遗。

[61] 《斐德若》261a;这一观念在271c—d中有更详细的说明。

[62] 《斐德若》270b。

[63] 《斐德若》270c。

[64] 《斐德若》271a。

[65] 《斐德若》271d。

[66] 伊索克拉底,《驳智术师》16—17。

[67] 《斐德若》271d及以下,柏拉图关于这一主题所说的话,与往常一样,只是他脑中所想的大概而已。他为修辞学[雄辩术]的运用刻画了一种心理类型( )理论。他避免将这个想法转化为技术细节,因为柏拉图的对话是一件艺术作品,又因为苏格拉底的这两篇爱欲讲辞连同其丰富的心理学内容,都具有以身作则说明柏拉图心中所想的特点,所以柏拉图在此没有将他的想法落实为技术细节(参见本卷此处 )。

)理论。他避免将这个想法转化为技术细节,因为柏拉图的对话是一件艺术作品,又因为苏格拉底的这两篇爱欲讲辞连同其丰富的心理学内容,都具有以身作则说明柏拉图心中所想的特点,所以柏拉图在此没有将他的想法落实为技术细节(参见本卷此处 )。

[68] 《斐德若》271d—e。

[69] 《斐德若》272a—b。

[71] 在《斐德若》271d中,接受此种训练者被描述为 [想要做修辞学家(演说家)的人],在272b中,被描述为

[想要做修辞学家(演说家)的人],在272b中,被描述为 [散文作家]。然而,不管怎样,演说术是政治家的专属领域;因此,《斐德若》给政治家的教育方案添加了一个柏拉图在《王制》中描述过的新方面。或者毋宁说,《斐德若》表明了,辩证法教育——在《王制》中,它是政治家的哲学训练的顶峰——也是政治家在演说术上的优势的基础。

[散文作家]。然而,不管怎样,演说术是政治家的专属领域;因此,《斐德若》给政治家的教育方案添加了一个柏拉图在《王制》中描述过的新方面。或者毋宁说,《斐德若》表明了,辩证法教育——在《王制》中,它是政治家的哲学训练的顶峰——也是政治家在演说术上的优势的基础。

[72] 伊索克拉底对苏格拉底的辩证法的批评,即辩证法是毫无用处的吹毛求疵,参见《海伦颂》4及以下,尤其是《海伦颂》6和8,伊索克拉底对辩证法是一种政治训练的主张的否定。

[73] 在《斐德若》273e中,柏拉图说,要想不费多大麻烦( )就在他所推荐的那种训练上取得成功是不可能的。在274a中,他把这种麻烦称为一种“

)就在他所推荐的那种训练上取得成功是不可能的。在274a中,他把这种麻烦称为一种“ [漫长的绕行道路]”。柏拉图对其教育的“迂回途径”的描述,参见《王制》504b。

[漫长的绕行道路]”。柏拉图对其教育的“迂回途径”的描述,参见《王制》504b。

[74] 《斐德若》中的段落用同样的表达来描述同一事物,这一类比证实了我们对《王制》504b的阐释,参见本书第二卷,此处 。

[76] 《斐德若》272d至结束。

[78] 《斐德若》272e。

[79] 为取悦公众( )而说话,不仅在柏拉图那里,而且在伊索克拉底、德摩斯梯尼和其他人那里,也被说成是修辞学[雄辩术]的特有缺点。在《斐德若》273e中,柏拉图将这一观念转变为

)而说话,不仅在柏拉图那里,而且在伊索克拉底、德摩斯梯尼和其他人那里,也被说成是修辞学[雄辩术]的特有缺点。在《斐德若》273e中,柏拉图将这一观念转变为 ,即“言行都取悦于神明”:正如他在《法义》中说,神,而不是人,是万物的尺度那样。修辞学[雄辩术]对世界的态度是普罗泰戈拉和智术师们的那种相对主义,柏拉图建立了一种新的演说理想来取代修辞学[雄辩术],这种新理想的衡量标准是永恒的善。

,即“言行都取悦于神明”:正如他在《法义》中说,神,而不是人,是万物的尺度那样。修辞学[雄辩术]对世界的态度是普罗泰戈拉和智术师们的那种相对主义,柏拉图建立了一种新的演说理想来取代修辞学[雄辩术],这种新理想的衡量标准是永恒的善。

[80] 《斐德若》274c及以下。

[81] 《斐德若》275a。译注:这里所说的“底比斯的萨姆斯”,实际是在埃及,《斐德若》274d—e:“当时统治埃及的国王是萨姆斯,住在上埃及的一个大城市,希腊人称之为埃及的底比斯。”

[82] 《书信》7.341c—d,344d—e。

[83] 《斐德若》275e。

[84] 《斐德若》276a。

[85] 《斐德若》275d。

[87] 《斐德若》276b。

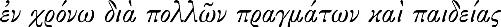

[88] 《王制》498a及以下,《泰阿泰德》186c:

[(思考的结果)在岁月中经过重重艰难和教化来到任何它刚好来到的人身上]。参见《斐德若》273e:

[(思考的结果)在岁月中经过重重艰难和教化来到任何它刚好来到的人身上]。参见《斐德若》273e: [没受过重重磨炼就不……]。

[没受过重重磨炼就不……]。

[89] 《书信》7.341c。

[90] 参见《泰阿泰德》186c: [那些(思考结果)刚好来到他们身上的人];《书信》7.341e。他们是一些稍加指点就有能力为自己找到知识的人。

[那些(思考结果)刚好来到他们身上的人];《书信》7.341e。他们是一些稍加指点就有能力为自己找到知识的人。