循“数”管理:平安大道怎样铺

截至2010年,中国拥有7800万机动车辆,大概相当于美国的三分之一。但根据中国警察部门的报告,2010年有7万人死于交通事故,是美国的两倍。真实的数据可能还要高很多。两国的交通安全专家认为:美国的数据非常可靠,统计了每一宗死亡案例,但中国的地方警察部门普遍存在少报、瞒报的问题,只有一小部分交通死亡的数据最终进入了官方的报告。03

——《纽约时报》,2011年7月26日

美国是全世界第一个全面普及汽车的大国,一度被称为“车轮上的国家”。

汽车,是19世纪末在欧洲发明的。但一进入20世纪,美国就开始在汽车领域领跑世界。这主要归功于一个美国人:亨利·福特(Henry Ford)。

福特出生于一个农庄家庭,他的父亲寄望于他继承农场的事业,但他却喜欢机械发明,15岁就自己装配了一台内燃机。16岁的那年,福特离开了家乡,去工厂学徒、打工,他最终如愿以偿,成了一名机械工程师。1896年,33岁的福特自己设计制造了第一辆汽车。

后来,他的车开得越来越快,他也在这条路上,走得越来越远。

1903年,他创立了福特汽车公司。在接下来的25年内,其公司为美国生产了1500万辆汽车。

福特对美国社会的杰出贡献,不仅仅在于他是一个发明家、企业家,还在于他具有极强的社会责任感。他立志要让汽车这个当时只有权贵人物才能享用的奢侈品走进普通家庭,率先在汽车制造领域引进了流水线装配的大规模生产方式。他曾经说道:“我将为大众生产汽车。但它的价格会很低,只要有一份像样工资的人,都能买得起,在上帝开创的伟大空间里,他和他的家庭能共享快乐的时光。”04

在这个理念的指导下,福特让利、低价销售他的产品。通过他的努力,汽车在美国变成了真正的“大众消费品”。福特也被后世称为“美国汽车之父”。

随着汽车的普及,道路交通事故也随之增多,成为一个突出的公共问题。从1960年到1965年,因交通事故而死亡的人数以每年近30%的速度增长;1966年,死亡人数首次突破了5万,成为全美舆论的焦点。当时,专家估计,如果不采取有力的措施来扼制这个增长势头,死亡人数将在1975年达到10万。

但这却没有成为现实。

接下来的几年,死亡人数有升有降。到1972年,交通事故的死亡人数攀升到了54589人,达到了历史的最高点。此后近40年,呈不断下降的趋势。2009年,死亡人数为33808人,创下了自1954年以来的最低水平。不仅绝对死亡数量大幅下降,相对值也降到历史最低水平,每1亿英里驾驶里程的死亡数为1.13人。

这个成绩的取得极为不容易。

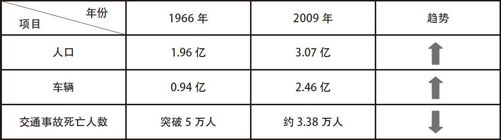

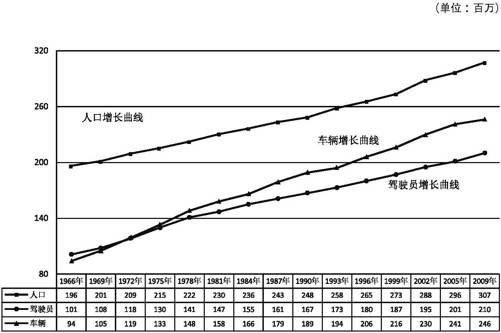

要知道,1966年,美国的人口数为1.96亿,2009年,已经3.07亿;1966年,美国仅有1.01亿注册驾驶员、0.94亿机动车辆,2009年,驾驶员上升到2.1亿,机动车量增加到2.46亿,人口和车辆的数量、密度都成倍增长,车辆的使用频率也大幅增加,但交通事故的死亡人数却不升反降,而且幅度显著:由5万多人下降到3万多人。

原因当然不是单方面的。

1966年和2009年的主要指标对比

1966年到2009年美国人口、机动车辆以及驾驶人员的增长

说明:这3条曲线表明,美国机动车辆的增长速度比人口的增长速度、驾驶人员的增长速度都快;1970年代,机动车辆的总数开始超过驾驶人员的总数。[数据来源:美国高速公路管理局(FHA)]

一方面,可以肯定,因为汽车技术的发展,汽车本身的安全性在不断提高;但另一方面,交通事故的发生,很大程度上是人为原因造成的,死亡人数之所以能够大幅下降,更重要的原因,在于政策的引导和管理。

美国的交通安全管理局(NHTSA)是交通事故的主管部门。回顾这几十年的工作,该局将他们的经验概括为:循“数”管理。

循“数”管理的方法,就起源于1966年。

1966年,由于交通事故死亡人数突破5万人,民间一时舆论沸腾,美国国会迅速对此作出了回应,通过了《高速公路安全法》(Highway Safety Act),要求联邦政府“立即建立一套有效的交通事故记录系统,以分析确定交通事故及伤亡的原因”。05

这个法案的直接结果,是交通安全管理局开始在全国范围内收集交通事故的死亡记录,建立了“交通事故死亡分析报告系统”(Fatal Analysis Reporting System)。交通安全管理局也因此成为美国联邦政府最早开始大规模收集数据的部门之一。经过几十年的发展,该系统已经演变为一个在线分析系统,任何人都可以上网查询。

以2009年为例,在该局的网页上,你可以轻松找到以下数据,06仅仅做一些简单的分析和对比,你就能发现,美国发生的交通事故确实有“规”可循:

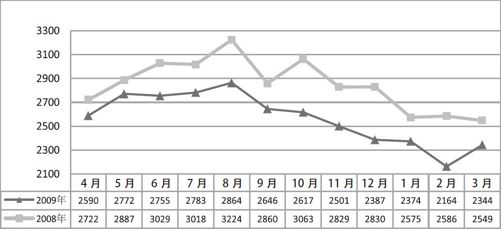

2008、2009年致命交通事故按月对比

发现[1]:从两年的数据看,夏季(5、6、7、8月)明显是一年之中交通事故的高发期。

2009年致命交通事故按星期和时间对比

发现[2]:每天的18:00-21:00是交通事故的最高发时段,但可以看到,周六这个时段的事故发生量比工作日还多。这说明,不仅仅是因为上下班,即使休息,18:00-21:00这个时段也是人们驾车出行最活跃的时段。

发现[3]:单就一天来看,黑色星期六为“单天”死亡数之冠,其次是星期天、星期五。

发现[4]:如果仅仅从一周内的时段来看,星期天的午夜零点至3点,才是真正的致命时段,其次是星期六的同一时段。

2009年致命交通事故按时间段对比

发现[5]:午夜零点至3点这个时段发生事故的原因,有66%是酒后驾驶;在所有的时段当中,午夜酒后驾驶的比例是最高的。

发现[6]:单车驾驶产生的事故远远高出多车相撞的事故。

2009年致命交通事故按天气和路况对比

发现[7]:恶劣天气和光线条件并不是发生事故的必然原因,绝大部分事故都发生在正常天气及光线较好的白天。

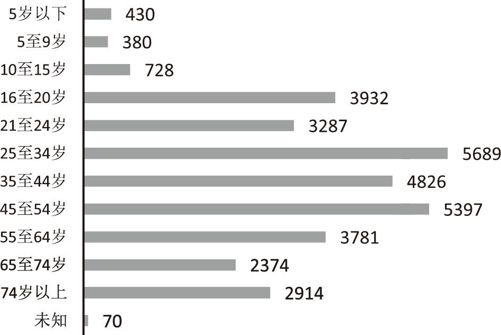

2009年因交通事故死亡人员的年龄结构

发现[8]:25岁到34岁的人群居交通事故死亡人数之首,其次是45岁至54岁的人口群。

2009年致命交通事故死亡人数按人员类别对比

发现[9]:行人总是交通事故的牺牲品,约占死亡人数的14.4%。

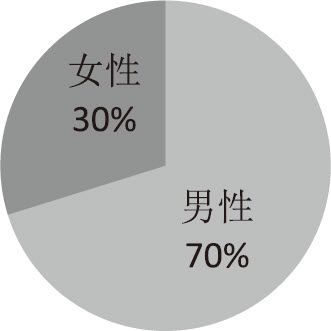

2009年因交通事故死亡的男女比例

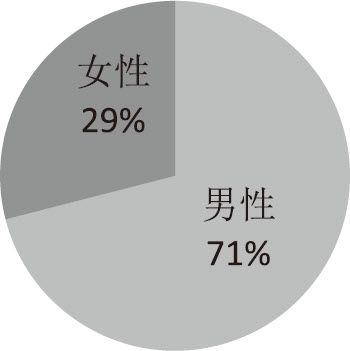

2008年因交通事故死亡的男女比例

发现[10]:男女两性因交通事故死亡的比例很稳定,为7:3。

以上的图表和发现,都是仅仅基于一两年数据之上的简单加总、分析和对比。

可以想象,随着数据的累积和增多,可以做的分析和对比也越来越多。一起交通事故的数据可能是无序的,一年的数据、一个地区的数据也看不出太多的章法,但随着跨年度、跨地区的数据越来越多,群体的行为特点就会在数据上呈现出一种“秩序、关联和稳定”,更多的规律将浮出水面。在几十年的循“数”管理中,美国国家交通安全管理局有不少这样的经验和例子。

有一次,该局发现某个州发生车辆右侧碰撞的比例每年都比其他州高,在认真调查之后,发现原因在于该州公路的路缘坡比其他州的都要长,这导致了驾驶员注意力的分散。又比如,1980年始,个别州开始实施驾驶人员必须佩戴安全带的规定,但随后收集到的数据却表明,实施同样规定的州,死亡率的下降幅度却各不相同。这个数据之差引发了联邦政府对全国的执行情况进行检查和对比。后来发现,效果明显的州,警察有权力随时截停车辆、检查司乘人员是否佩戴了安全带,而效果不明显的州,仅仅规定警察只能在以其他理由截停车辆时顺便检查车上的人员是否佩戴了安全带。这个发现,后来引发了多个州执法方式的改变。这也说明,相同的政策,由于执行方式不同,效果可能大不相同。

近几十年以来,交通安全管理局每年都组织各州的工作人员参加数据收集和分析的培训。根据数据分析的结果,该局调整、制定新的政策,新政策实施以后,再收集新的数据,进入新一轮的效果评估,如此周而复始、循“数”渐进,从而确定最有效的措施、最好的做法,再在全国推广。

除了数据收集和数据分析之外,该局的经验表明,循“数”管理还有一个重要的环节:数据发布。

交通安全管理局通过互联网公开发布其收集的数据。

如果认为网上的数据发布仅仅是为了社会监督,那就大错特错了。监督仅仅只是其中一个目的。交通安全管理局在介绍他们循“数”管理的经验时,特别强调了通过网络发布数据的重要意义。

在网上发布数据,将会吸引一大批对这个问题感兴趣的各界人士参与到政策制定的过程中来,足够多的眼睛,将会使所有的问题都无所遁形,更多的问题将被发现,更多的细节将被讨论,更好的方案将会被激发。还有,通过发布这些数据,一项具体政策的执行效果能够被量化,各个州之间很方便进行“事实对比”,新的政策如果有效,很容易在全国范围内被接受、复制并推广,形成一种良性的“政策竞争”氛围。

交通安全管理局的循“数”管理三部曲