“掺沙子”法案:国会对付总统的独门秘器

民主,永远不是一件已经完成了的事情。民主是一个过程,需要一个国家永不停懈的努力。10

——阿奇博尔德·麦克利什(1892-1982)

美国文学家、国会图书馆馆长,3届普利策奖获得者

第一章提到,对于国会通过的提案,总统有否决权(Pocket Veto)。但根据美国宪法的规定,对于同一个提案,总统不能分项否决,也就是说,他如果赞成其中一部分、反对另一部分,就会面临一个两难选择:要么忍痛割爱,全盘拒绝;要么不管三七二十一,照单全收。

美国国会的议员常常利用这个制度缺陷,在总统表示支持的重大法案里面掺“沙子”,绑定一些令总统头疼的小条款,以逼总统就范。这种“沙子”一般是争议性较大的小问题,独立提交法案,往往难以在总统这边过关。而所谓重要的大法案,常常是总统不得不签的法案,如年度拨款法案,该法案批准联邦政府次年的预算,总统如果不签或者拖延,白宫就有关门的风险。一般情况下,每到年关,总统都会坐如针毡,担心自己的预算案通不过;一旦通过了,即使知道有几粒“沙子”掺杂其中,心下也明白,这就是代价,必须妥协“笑”纳。

这种“沙子”法案,在美国的立法程序中,还有一个更正式的名称,叫“搭便车”法案(Rider)11。这个名称也形象地概括了“沙子”法案的另一个特点:临时动议、搭“顺风车”。由于是“搭车”,国会对这种法案一般都缺乏计划,没有完整的听证过程,也不辩论,往往在临时取得大部分议员的同意之后,就塞进一个大法案里面,匆匆提交总统。

这种做法,一直被批评为美国民主制度的弊病,在历史上曾经多次遭到抨击。1980年代,里根总统在他执政时期曾经强烈要求撤销这种做法。作为受益方,国会当然坚决表示反对。

但1992年,国会的共和党却主动提出,要赋予总统分项否决一个法案中不同条款的权力、取消这种“掺沙子”的做法。

“沙子”法案就好像国会“修理”总统的“独家秘器”,作为三权分立的一极,国会的共和党为什么要主动放权呢?

这话说来也长,又要回到《信息自由法》之争的摩斯时代。

1953年,摩斯第一次提出《信息自由法》的时候,共和党正控制了国会,摩斯寸步难行。到1955年,美国通过中期选举产生了新的第84届国会,那次选举中,共和党完败,民主党成了参众两院的多数党。

没想到共和党从此一蹶不振,此后近40年,一直是众议院的少数党,无法翻身。

这几十年间,共和党也曾多次发起反击,可惜屡战屡败。

长期失去众议院的控制权,共和党的党魁们都深感颜面无存。1992年,为了夺取参众两院的控制权,共和党发起了破釜沉舟的攻势,其全国党部宣布了共和党改革计划(Republican Revolution),抛出了美国历史上著名的“美国之约”(Contract with America),承诺如果成为国会的多数党之后,将推动一系列的改革,取消“掺沙子”的做法就是其中之一。

凭借这个大刀阔斧的改革计划,共和党终于如愿以偿,取得了1994年中期选举的全胜,成了参众两院的多数党,40年来首次执掌了众议院。

1996年,他们兑现承诺,推出了《总统分项否决法案》(Line Item Veto Act of 1996),赋予总统剔出“沙子”、分项否决一个法案中不同条款的权力。

时任总统的克林顿当然求之不得,立刻签署了该项法案。

但好景不长。1997年,还是在克林顿任内,这位总统玩大了,他利用这项权力在签发1998年预算案的时候,否定了其中一项关于医院和农民的减税措施,激起了众怒。结果,纽约市表示“伤不起”12,一怒之下,该市将克林顿告上了联邦法院,理由是这种做法破坏了三权分立的格局。13

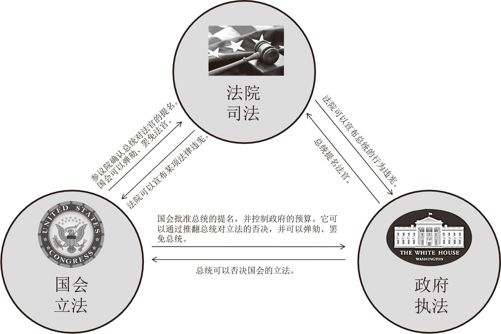

三权如何分立和制衡

克林顿虽然是总统,但一审就败诉。他当然不愿意放弃这项权力,随后一直上诉到最高法院。1998年6月25日,最高法院的9名大法官以6比3的多数裁决《总统分项否决法案》违宪,破坏了三权分立的立国之基,必须撤销。

最高法院的判决,就是国家最高、最神圣的法律,国会和政府都不得不从。于是在几年的纷争喧嚣之后,“掺沙子”的做法又静静地回到了原点。

这又引起了另外一个对于美国民主制度的批评和讨论。美国最高法院的大法官是由总统任命的,9位非选举产生的法官是不是应该有权推翻经选举产生的535位国会议员投票通过的国家法律呢?

2006年,小布什主政期间,他也觊觎“分项否决”的权力。在他的倡导下,《总统分项否决法案》经过包装和修改,卷土重来,试图规避最高法院的判决,但也没有在国会冲关成功,最后还是不了了之。

这些问题,可谓是民主制度中的死结,美国争了好几百年,并且反反复复地尝试,都没有定论。这说明,世界上没有任何一项制度是完美的。对于民主制度,英国首相丘吉尔曾经在1947年说了一句大实话:

“我们已经尝试了很多种政府组织的形式,还将在这充满了罪和灾难的世界继续尝试。没有人认为民主制度是完美的或万能的。事实上,民主制度是一种糟糕的制度。但迄今为止,这是我们对政府形式所有的尝试当中发现的最好形式。”14

《数据质量法》(Data Quality Act)正是2000年国会共和党在年度拨款法案当中掺的一粒沙子。2000年12月,在共和党众议员爱默生(Jo Ann Emerson)和参议员谢尔比(Richard Shelby)的策划之下,由托齐草拟的《数据质量法》被临时塞进了712页的年度拨款法案(Consolidated Appropriations Act, 2001),成为其第515条附加条款。

这时候的克林顿正急着用钱。在参众两院通过年度拨款法案之后,他看都没有细看,就大笔一挥,欣然签署了这个法案。

所以对OMB来说,《数据质量法》的通过,无异于“暗度陈仓、瞒天过海”,他们头痛不已,却又无可奈何。

因为是粒沙子,该法案总共才两段话、十几行。

“在2001年9月30日前,OMB的主任必须为联邦政府各个部门的数据发布工作制定细则,各部门都必须建立相应的数据审查复核机制,尽最大可能保证联邦政府所发布信息及统计数据的‘质量、客观性、实用性以及完整性’,以落实《纸面工作精减法》。”15

虽然才短短百十个字,但这个法案随后却引起了轩然大波。支持也好,反对也罢,绝大多数人都认为,该法案缺乏足够的酝酿,并不成熟。其中的关键问题,是没有说清楚:谁,对数据的质量拥有最终的解释和裁定权。

这很快得到了证实。

不久以后,这个法案就引发了多宗纠纷以及政府、法院和国会三方之间的分歧。