可以避免的悲剧:数据揭示的全景式真相

政府数据作为一项公共资源,应该像天气预报、体育赛事和股票信息一样实时公开。通过把信息的力量放到民众的手中,可以增加公民对公共事务的参与、对政府的监督。

——维伟克·昆德拉,美国联邦政府第一任首席信息官,2010年

2010年4月5日西弗州发生爆炸的煤矿叫做上大支矿(Upper Big Branch Mine)。

上大支矿隶属于梅西公司(Massey Energy)。

梅西公司是全美第四大煤矿公司,拥有46口矿井,6000名矿工,控制着23亿吨的煤矿储备量,年产量高达4000万吨,堪称西弗州的主要经济支柱。可以想象,作为一个行业巨头,该公司在当地拥有广泛的影响力。

但上大支矿的所有矿工,却都不是美国联合矿工工会的会员。

矿难发生的第二天,美国联合矿工工会就对矿难发表了声明。工会的发言人很遗憾地指出:上大支矿的矿工,没有一个是工会的会员。工会的负责人还指出,上大支矿的爆炸,初步判断,是一场可以避免的悲剧,如果有工会的存在,这样的悲剧就绝不会上演!

但现实无法假设。

光阴荏苒,潮起潮落,曾经轰轰烈烈的美国联合煤矿工会,这时候已经光彩不在,颇有日落西山之感。

其中的原因,很简单、也很现实。

一方面,是随着生产率的提高和能源的多样化,美国社会对矿工的依赖已经大不如前。1923年,美国曾经有近90万名在井下作业的矿工,到2010年,矿工群体已经锐减到12.9万人,这个数字,还包括在矿区工作、并不下井的文秘人员。1960年以后,美国煤矿业开始大幅裁员,矿工相继失业,工会也无法保住他们的饭碗。

另一方面,随着制度的健全、生产条件的改善,煤矿行业的危险性已大大降低。2007年,煤矿业的事故死亡率仅为0.0277%,甚至低于农牧渔业的0.0279%。而矿工的收入,却比大部分行业都高。

这种情况下,越来越多的矿工觉得没有必要再加入工会。到2010年,美国联合矿工工会其实只覆盖了全国不到20%的在职矿工。

当然,具体到上大支矿,还有更复杂的原因。随着事故调查的深入,真相层层揭开:梅西公司的管理层曾不遗余力地阻止矿工加入工会,他们通过支付比平均工资还高的工资,换取了该矿矿工不加入工会的承诺。

这个消息经披露之后,当然令很多人都感到一种无言的沉重。

但真正牵动大众神经的,还是矿难发生的真正原因。这场被美国煤矿工会断言为“可以避免的悲剧”,到底是怎样酿成的呢?

像中国一样,矿难之后,美国的互联网上民情汹涌,声讨责任的声浪此起彼伏。美国网民也在网上挖掘灾难发生的原因,但与国内盛行的“人肉搜索”不同,随着公共数据的大面积开放,美国民众可以通过数据发现真相。

矿难发生的当天,民众舆论的矛头首先直指政府主管部门——美国矿山安全健康局,第一个问题是:该局是否工作到位、监管得当?

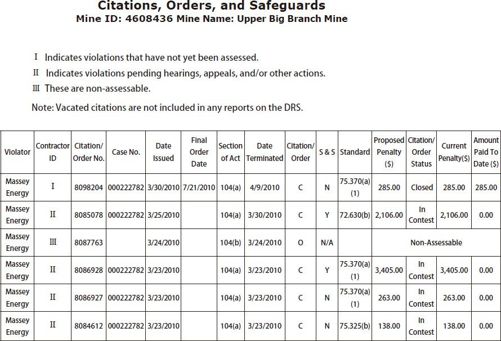

登录矿山安全健康局的网站,可以看到“煤矿警告、命令和安全”的数据库,输入“上大支矿”,返回逾千条数据条目,这些数据,是该局对上大支矿进行监管的流水记录。每一条记录,都包括检查的时间、结果、违反的法律条款、处理的意见、罚款的多少、已缴纳的金额、煤矿是否申诉等数据项。

这些数据表明,上大支矿的安全早已亮了红灯。该煤矿仅2010年3月份就有53条违规记录,其中12条与地下逃生通道和通风设施有关。2009年,上大支矿共有515条违规记录,被处以总计为897325美元的罚款,违规次数是全国煤矿平均水平的11.6倍。

2010年1月7日,灾难发生前的3个月,上大支矿又因为通风设施的问题,被矿山安全健康局处以66142美元罚款,是罚款金额最大的一次。

既然早已劣迹斑斑,为何迟迟没有关闭?——其实,这1000多条数据记录也提供了答案。矿山安全健康局的官员解释说:为了保证公平,安全检查中设有申诉制度,在最后的申诉结果出来之前,无法关闭煤矿。不幸的是,申诉过程复杂冗长,梅西公司正好以此作为缓兵之计,不断提出申诉,最终导致了悲剧的发生。数据显示,在202项比较严重的警告中,梅西公司对154项进行了申诉;对于前100宗大额罚款,梅西公司只认了15%的账。

矿山安全健康局网站上公布的对上大支矿监管的数据记录

4月6日,矿难发生的第二天,矿山安全健康局特事特办,将上大支矿的监管记录打包、专门陈列到一个文件中,以供网民浏览。这些数据是政府职能部门“有所作为”的最好注脚,矿山安全健康局也因此在民众的视线中迅速“脱责”,关注的焦点很快转移到梅西公司的管理层上。

政府一而再、再而三地警告处罚,这貌似一场完全可以避免的灾难,梅西公司的老板是何方神圣,胆敢如此漠视政府的三令五申、顶风作案呢?

这时候,Data.gov网站上已经公开了从地理人口到经济能源等几十万项来自政府各部门的数据资料,网民很快就在该网站上查询到了答案。梅西公司的老板叫布兰肯希普(Don Blankenship),其名下有46个煤矿,全部的名字、地点、所有人和经营人等资料在Data.gov上都条目清晰。

布兰肯希普的政治影响力也很快以数据的形式浮出了水面。

在一个叫“透明数据”(TransparencyData.com)的网站上,网民可以查询到和梅西公司相关的全部政治捐款记录。“透明数据”网站收录了全美联邦、州两级政治竞选的全部捐助情况,从竞选捐款人、受益人、捐款额,到时间、地点,甚至竞选结果的数据都在该网站上免费共享了。数据表明,自2003年以来,梅西公司的政治行动委员会有过326笔政治捐款共计287万美元,绝大部分是布兰肯希普个人捐出的。稍做数据分析,网民就发现了捐款的两个特点。一是近90%的捐款14笔共248.55万美元流向了一个叫“以孩子的名义”的组织;二是接受款项最多的个人是西弗州地方上诉法院的法官本杰明(Brent Benjamin),计24笔共2.25万美元,其次是现任州议员安第斯(Troy Andes)。

“以孩子的名义”也是一个竞选组织,它在新闻网页和视频网站上留下的唯一脚印是一场罢免地方上诉法庭麦格劳(Warren McGraw)法官的选举运动。顺藤摸瓜,网民很快发现,这位法官曾作出过一系列对梅西公司不利的判决,至于现任州议员安第斯,曾在梅西公司的公关部工作过。

2004年,麦格劳法官败选,新当选的法官正是梅西捐助次数最多的个人:本杰明。

“本杰明”更经不起搜索。在美国最高法院的网页上,更多的故事浮出水面。4月8日,有网民贴出了其涉嫌偏袒梅西公司的案件链接:在一场涉及5000万美元的索赔官司中,他在陪审团投出了关键的一票力挺梅西公司。但原告不服,继续上诉到最高法院,2009年6月8日,美国最高法院认定本杰明接受过梅西公司直接和间接逾250万美元的竞选捐款,存在“重大偏袒”的可能,判决其回避。

至此,一幅充满数据细节的图像已经清晰地出现,灾难发生的原因不言自明。梅西公司利用申诉制度对抗政府的监管,一再拖延被关闭的命运;同时通过政治捐款在权力机关安插、扶持代言人,以争取最大的生存空间。

但这一切,似乎都是在合法的框架内发生的,梅西公司钻的是制度的漏洞。

在数据挖掘的过程当中,网民还共享了其他一些数据和信息:梅西公司下属的另外一家煤矿——鲁比煤矿(Ruby Energy Mine),同样岌岌可危。2009年,鲁比煤矿受到573次警告、1668408美元罚款,总数甚至比出事的上大支矿还多,唯一不同的是,鲁比煤矿受到的严重警告仅15次,较上大支矿少33次,这可能是它还没有“引爆”的原因。

4月8日,矿难发生后的第3天,真相似乎已经全然水落石出。网络舆论、新闻媒体开始转向,开始了煤矿管理制度层面的反思和批判。如何完善制度、避免同样的悲剧在其他煤矿重演,一时间成为新闻舆论讨论的重点。

但没几天,《查尔斯顿邮报》(Charleston Gazette)的新闻记者沃德(Ken Ward Jr.)又投下了一枚重磅炸弹。

原本趋于平静的矿难追责突然再次沸腾,而且“U”形大转弯、掉头回到起点,政府的责任再次受到拷问。