使用法则:隐私,文明社会的共识

隐私,是流淌在美国人血液里的一种价值观。04

——安娜·埃舒,美国众议院众议员,2002年

谈到美国的隐私权,我们就绕不开“阳光是最好的防腐剂”这句至理名言的作者:路易斯·布兰代斯大法官。

和奥巴马一样,布兰代斯是哈佛法学院毕业的博士。前文提到,奥巴马在哈佛就读期间,曾经担任过《哈佛法律评论》的主编。这本刊物,在美国法学界的知名度很高,正是布兰代斯1887年在哈佛任教期间创办的。

1890年,布兰代斯与他的同学沃伦(Samuel Warren)就在这本刊物上共同发表了美国隐私权的奠基之作:《隐私权》(Right to Privacy)。在这篇文章中,布兰代斯将“隐私权”定义为“不受别人干扰的权利”。他认为,这项权利是个人自由的起点,只有通过界定这项“人类最广泛、文明人最珍视”的权利,个人的“信仰、思想、情感和感受”才能得到保障。

路易斯·布兰代斯(1856-1941)

布兰代斯是美国历史上第一位担任最高法院大法官的犹太人,也是美国历史上知名度最高的大法官之一。其中的原因,在于他侠肝义胆、热心社会公益事业,在他近30年的律师生涯当中,常常为社会弱势群体代言,被称为“法律界的罗宾汉”、“人民的律师”。(图片来源:维基百科)

这种保障不仅仅意味着个人可以对抗他人对其自由的侵扰,也意味着个人享有不受新闻媒体、政府权力干扰和侵犯的自由。

隐私权的提出虽然仅仅只有100多年,但美国人重视“隐私权”的传统却可以追溯到17世纪的英国。

1647年,英国的法典就规定:

“一个人的房子,对他和他的家人来说,就是他的城堡。”

18世纪中期,英国首相威廉·皮特曾在国会的演讲中说:

“穷人的房子,可能已经破败、摇摇晃晃,风在其中穿梭。但风可以进、雨可以进,英格兰的国王却不能进,他的权力止于这间破房子的门槛。”05

美国最早意义上的隐私权,也正是集中在以住宅为代表的物理空间之上的。隐私权意味着一个人可以在自己的城堡中不受监督、不受干涉地发展自己的个性,决定自己的生活方式。

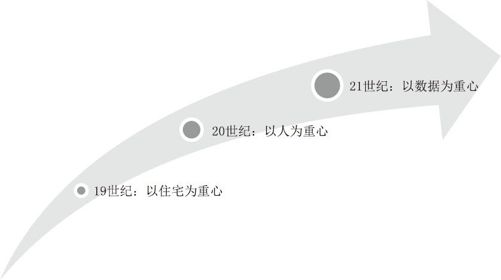

但随着技术的发展,美国社会对于隐私权的保护也在发生深刻的变化,其重心不断转移,经历了从住宅到人、再到信息的转变。

布兰代斯也是最早预见到技术的发展将会不断侵蚀人类隐私的先觉者。

布兰代斯诉讼方法(Brandeis Brief)

布兰代斯的成就很多,他也是美国历史上第一位在法律辩护中大量使用数据的律师。

1908年,布兰代斯为俄勒冈州规定女性每天工作时间不得超过10小时的法案作辩护。他在法庭上出示的辩护书,与众不同、轰动一时:仅仅用了2页的篇幅作法律分析,却用了100多页的篇幅援引各种统计数据,以证明劳动时间过长对女性健康所产生的危害。他的辩护,最后获得了最高法院9名大法官的一致支持。

这种用数据和事实而不是用法律先例来说明立法必要性和合理性的做法,开创了一种新的法律辩护形式,这种形式被称为“布兰代斯诉讼方法”,其后被法律界迅速采纳。后世的许多重大案例,如争取黑人儿童平等择校权的布朗诉教育委员会案,辩护律师即因为采用了“布兰代斯诉讼方法”,大量引用事实和数据,获得了胜利。

1876年,贝尔发明了电话,这项新的技术极大地方便了人们的交流、推动了社会的发展,但也给隐私权投下了阴影。加上照相机、摄像机等新技术的相继出现,隐私权开始面临很大的挑战:窃听与日俱增,偷拍频频发生,“狗仔队”的跟踪泛滥,警方的秘密监控手段也越来越广泛。布兰代斯等一批先觉者开始意识到,除了住宅,即使在公共场所,个人的隐私权也存在着被侵犯的危险。

1928年,美国发生了隐私权历史上著名的奥姆斯泰德诉美国政府一案。06

一位名叫奥姆斯泰德的普通公民涉嫌贩卖私酒,联邦调查局(FBI)的官员在没有获得“搜查证”的情况下通过对其住宅电话、办公电话的搭线监听,掌握了其犯罪证据。奥姆斯泰德因此被定罪。但奥姆斯泰德认为:联邦政府的窃听行为违反了宪法第四修正案对个人隐私权的保护,FBI利用这种手段获得的证据不正当,应当予以撤销,他于是上诉到最高法院。

布兰代斯当时担任美国最高法院的大法官。他支持奥姆斯泰德的上诉。但最高法院的9名大法官最后以5:4的比例驳回了奥姆斯泰德的上诉。5名大法官认为,FBI的秘密窃听没有物理性侵入奥姆斯泰德的住宅,因此不构成对其隐私权的侵犯。

这场官司之所以著名,是因为布兰代斯大法官作为合审团的少数派,发表了他著名的“异见”(Dissenting Opinion):

“由于新技术的产生和发展,对隐私权的侵犯已经不需要物理的、强制性的侵入,这种新的侵犯正在以微妙的方式广泛地衍生。这种侵犯即使是国家行为,如果没有合法的审批,也应当被视为违宪。”

奥姆斯泰德虽然最后败诉,但布兰代斯的“异见”却引起了广泛的讨论,对美国社会产生了深远的影响。

1967年,又发生了轰动一时的凯兹诉美国政府一案。07这一年,美国最高法院终于以7:1的绝对多数完全采纳了布兰代斯的意见,推翻了对奥姆斯泰德一案的判决。

和奥姆斯泰德一案类似,FBI故伎重施,在公用电话亭搭线窃听了当事人凯兹的谈话,获取了其参与组织赌博活动的关键证据,凯兹随后被定罪。

凯兹以相同的理由上诉到最高法院,最高法院最后宣布:FBI经窃听获得的证据侵犯了公民隐私权,为无效证据,予以撤销。最高法院还在判决中明确:人类的隐私权,不仅仅限于住宅,无论何时何地,即使在公共场所,个人也享有隐私权,对其谈话、通讯的侵犯,就是对其个人隐私领域的侵犯。

凯兹案成了美国隐私权保护从以“住宅”为重心到以“人”为重心的分水岭。

近几十年以来,由于信息社会的兴起,美国社会对隐私权保护的重心再一次发生了重大的转移。促成这种变化的原因在于政府和商业组织都收集了很多关于个人身份的信息。当个人身份数据(Personal Identity Information)广泛存在于政府、银行、医院、学校、酒店、商场、公司等众多组织当中的时候,每个人的活动其实无时无刻不在被不同组织的数据库“记录”和“监视”,这些数据如果被别有用心地利用和整合,个人的隐私和尊严将不可避免地受到侵害。

为了应对信息时代的这种冲击,美国对于隐私权的保护,又逐渐从以“人”为重心调整到以“数据”为重心的思路上。

江山代有才人出。这时候,哥伦比亚大学的教授阿伦·韦斯廷(Alan Westin)成了这个新领域的理论先驱和领跑者,他将信息社会的隐私权定义为:

“个人控制、编辑、管理和删除关于他们自己的信息,并决定何时何地、以何种方式公开这种信息的权利”。

1974年,尼克松的水门丑闻全面爆发,行政权力对个人隐私的恶劣入侵,引起了全美朝野上下的反思。此后,美国社会对政府的信任降到了一个历史低点,增加政府的透明度、保护公民的隐私成了全民的共识。在这种情况下,1974年12月,美国国会通过了已经讨论很久的《隐私法》(Privacy Act of 1974)。

美国隐私权保护重心的变迁

韦斯廷教授对数据隐私的研究,为1974年的《隐私法》确定了基本的原则。

阿伦·韦斯廷教授

其著作在西方世界曾经引发跨国性的数据隐私保护运动。代表作有《隐私和自由》(1967年)、《自由社会中的数据银行》(1972年)。

1974年的《隐私法》是一部真正的信息时代的隐私法。它的保护主体就是存储在政府机关内部的“个人信息记录”,如个人的教育经历、工作履历、经济活动、犯罪历史等等记录,它通篇规定的都是美国政府应该如何使用、保护公民的个人信息。

该法规定:行政机关收集保存的公民个人信息,只能用于信息收集时的既定目的;未经本人许可,不得用于其他目的;个人有权知道其信息的使用情况,还可以查询、核对、修改自己被行政机关收集记录的个人信息。

针对如何管理与个人身份隐私相关的数据,美国国会后来还通过了1986年的《电子交流隐私法》(ECPA)、1988年的《计算机查对和隐私保护法》(CMPPA)、2002年的《联邦信息安全管理法》(FISMA)等法律。除了国家层面的立法,美国联邦政府又制定了多个部门规章和实施细则,其中最重要的是1985年行政管理预算局(OMB)颁布并多次修订的《联邦政府信息资源管理政策》,也简称为A-130号通报(OMB Circular A-130)。

该通报明确规定了联邦政府信息管理工作中的“隐私至上原则”:

水门事件(1974年)

在1972年的总统大选中,尼克松竞选团队的5名工作人员闯入位于华盛顿水门大厦的民主党全国委员会办公室,在安装窃听器并偷拍有关文件时,当场被捕。

尼克松起初推脱说并不知情,并利用总统特权,对调查行为百般阻挠。随着调查的深入,越来越多的白宫官员身陷其中。证据表明,尼克松对此负有直接责任,他长期利用行政资源来收集政治对手的情报。

1974年8月,为了避免弹劾下台,尼克松主动提出辞职,成为美国历史上第一位辞职的总统。

水门事件对1974年《隐私法》和1976年《阳光政府法》的出台都起了直接的推动作用。此后,每当国家领导人发生政治丑闻,便常被新闻界冠之以“门”的名称,如本书后续将介绍的“伊朗门”。

“当联邦政府的信息活动涉及个人信息时,个人隐私权必须切实得到保护。”08

“对于个人身份的数据,无论是静态存储,还是动态传输,都必须加密。”

这些信息时代隐私原则的确定,条条款款的背后都有争议,本书将在第七章讲述其中的故事。

当然,并非所有与个人相关的数据都是隐私。对于何种数据才算隐私,要分得一清二楚并不容易,美国的大法官们也没少为这件事纠结,其中最著名的是1972年的联邦政府诉米勒案09。通过这场官司,最高法院规定,个人的消费记录不算隐私。

1972年12月,佐治亚州的警察捣毁了一个贩卖、制造私酒的地下工厂,根据掌握的线索,警方怀疑当地的居民米勒是该案的幕后主谋。联邦政府的调查机关给银行发出了传票,要求调阅米勒的银行账户,最后从他账户的交易记录中,掌握了其购买蒸馏设备、运输工具和其他酿酒原材料的一系列证据,米勒因此被定罪。

米勒却拒不认罪,上诉到法院,其律师认为,公民的账户记录属宪法第四修正案保护的隐私范围,必须具有法院下达的搜查令才能获取,政府调查机构的传票没有法定效力,其获得的证据应当撤销。

联邦第五上诉法院支持了米勒的上诉,认为联邦政府违反了程序,侵害了米勒的隐私权。

但联邦政府不服,该案最后上诉到最高法院。

1976年,最高法院宣判,银行的交易记录不属于个人隐私的范围,因为个人的消费记录必须在各个银行、商家之间流动、交换,就像电话号码一样,无法保密,所以不能算是隐私。

米勒最终还是被依法定罪。