美式“旋转门”:权、名、利大串场

游说在我们体系当中有其正当的位置。我相信支持这个法案的成员都理解游说在美国政治体系中有多么的重要。在不同的时间点、在国会讨论不同问题的时候,每一个美国公民都曾经想要做一名说客。04

——比尔·克林顿,第42任美国总统

在签署《1995年游说公开法》时的演讲,1995年

上一章提到,1980年国会通过《纸面工作精减法》之时,在行政管理预算局增设了“信息和管制办公室”(OIRA)。该办公室不仅负责信息的收集工作,还统管行业标准的发布工作。

吉姆·托齐(Jim Tozzi)被任命为OIRA办公室的首任副主任。

在担任该副主任以前,托齐已经在国防部工作了近20年,是一名资深公务员。这次晋升,成了他职业生涯的转折点。因为仅仅3年之后,1983年,他就辞去了这个职务,投身华盛顿的游说业,成了一名在数据质量领域大名鼎鼎的说客。

托齐的说客之路,其实是一名华盛顿说客的标准成长模式。这种模式,在美国被称为“旋转门”(Revolving Door)。

“旋转门”,类似于中国词语里的“走马灯”,指的是一些个人在官场、企业和说客三个角色之间穿梭转换,这边刚刚迈出政府权力机关的大门,那厢就成了资本家的座上宾、大公司的代言人。从权力场到名利场,换汤不换药,转来转去的,都是同一批人。

“旋转门”现象的出现,在美国社会有深刻的背景。进入大政府时代之后,联邦政府的职能不断扩大,对企业的管制不断加强。政府部门需要大量具备专业知识、熟悉企业情况的工作人员来制定行业管制的标准;另一方面,由于政府加大了监管力度,频繁推出更为全面、细致的行业管制措施,企业也迫切需要具有政府部门经验和人脉关系的人员加盟,其中的道理,不言而喻。

这种双向的需要,催生了越来越多的“旋转门”。2005年,非政府组织“公民”(Public Citizen)曾发布一份研究报告05,指出从1998年以来有43%的国会议员在离任之后进入了游说产业,成为专职说客,这引起了美国舆论的一片哗然。

很自然,不少学者都对“旋转门”的现象持批评的态度,认为这是国家权力和金钱利益赤裸裸的结合。但问题在于,游说是符合美国宪法的活动,职业转换也是个人的自由。

立国之初,美国就确定了游说的合法地位。此后,在高等法院的若干判例当中,这种权利被不断地明确和加强。例如,最高法院在1853年马歇尔诉巴尔的摩和俄亥俄铁路公司一案的判词中陈述说:

“任何一个人的利益,如果会被一项立法所影响,那他就毫无疑问拥有权利对此进行争辩和游说。他可以亲自辩护,也可以委托专业人士代表他的利益在立法委员会进行游说和在法庭进行辩护。”06

为了减少、控制“旋转门”的现象,美国国会也先后制定了一系列的法律和规定,例如游说人员必须公开注册、政府公职人员必须在一年的冷却期(Cooling-off Period)之后才能进入游说领域。2007年,国会又把离任参议员的冷却期由一年延长到两年。07奥巴马对此也极为头痛,他上任的第一天,除了签署了3个与透明政府相关的法案之外,所签署的另外一个法案就是禁止公务员接受游说团体提供的礼品、禁止高级政府官员在离任2年内从事游说活动。

“旋转门”大行其道,当然是因为游说业利润丰厚、非常景气。

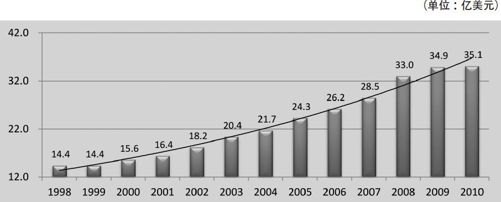

1970年以后,随着游说产业规模的不断扩大,华盛顿的西北角形成了一个“游说产业园”,称为K街(K Street)。在这个街区,遍布着游说公司、公关公司、律师事务所和民间智库。2007年以来,美国的经济一直低迷不振,但K街却依然蓬勃向上、活力四射。根据政治问责中心08的统计,2008年华盛顿游说业的规模突破30亿,上升到33亿美金,较2007年上升了13.7%。这个数据还在不断上升。2009年,即使经济持续低迷,花钱最多的前20个游说组织和公司还是增加了他们的游说开支,从2008年的4.18亿上升到5.07亿,多了20%。09

1998年至2010年美国游说业的规模和增长趋势

作为联邦政府的一名高级官员,托齐深谙华盛顿的游戏规则,熟知整个政府管制标准出台的过程及其软肋所在。不难想象,当他决定辞去公职、进军K街之后,他立刻成为炙手可热的人物,被企业界争相聘请。

托齐很快就开始为一家大企业代言,周旋于联邦政府和国会之间,管制标准背后的数据质量问题成了他的“杀手锏”。1995年共和党执掌议会之后,他更如鱼得水,成了提高政府数据质量的主要鼓吹者。2002年,他甚至为共和党的议员起草了《数据质量法》的初稿。