万维信息触角计划:追踪恐怖分子的“数据脚印”

监控就是监控,不管是通过人还是通过计算机来监控,多少都要侵犯个人的隐私和自由。数据库一旦建立,就应该严格保护,否则很容易被滥用。14

——西蒙·加芬克尔,美国学者、记者、技术专家,2006年

《2002国土安全法》中重新提出的中央数据银行计划,有一个更响亮的名字:万维信息触角计划(Total Information Awareness)。该法规定,为保证这项计划的实施,首期拨款2亿美元。

为了配合该项计划的实施,2002年5月,国防部在其下属的高级项目研究所(DARPA)内成立一个新的办公室:“信息触角办公室”(IAO)。

这时候国防部的主政者,正是和《信息自由法》几度结缘的强硬派人物:拉姆斯菲尔德。

信息触角办公室新任命的主任,也曾经是全美具有争议的政治人物:原里根时代的国家安全顾问、海军中将约翰·波因德克斯特(John Poindexter)。1990年,波因德克斯特因为身陷“伊朗门”丑闻,被迫辞去公职。这个新的职位,是他沉寂十年之后的东山再起。

伊朗门事件

伊朗门事件是继水门事件之后美国最著名的政治丑闻。

1985 年,联邦政府为了营救被黎巴嫩真主党绑架的人质,违背国会的法律,秘密向伊朗出售军火,以换得伊朗向黎巴嫩真主党的通融。在一名美国人质获得释放之后,白宫高层决定继续交易,波因德克斯特当时担任总统国家安全事务顾问,他同意了该项计划。该计划共换取了3 名美国人质的释放。

1987 年事发之后,波因德克斯特身陷风暴的中心,并涉嫌销毁相关的档案,他在法庭上陈述说“向国会隐瞒真相是其作为政府官员的职责”,引起了全国的哗然。波因德克斯特在司法调查中多次翻供,最后指证该计划获得了里根总统的批准。但里根此时已离任,并患上了老年痴呆症,无法出庭作证。

1991 年,波因德克斯特被无罪释放。

但波因德克斯特万万没有想到,“万维信息触角计划”居然又成了他的“滑铁卢”。短短15个月后,他再度被迫辞职,从此彻底结束了他的政坛生涯。

和1965年相比,2002年,人类的计算模式已经稳步进入了个人型计算阶段,商务智能的各项技术,都已经很成熟。因此,除了将数据联接、集中到一起,提高管理、查询和统计的效率之外,万维信息触角计划还有了新的内容。这个内容,就是数据挖掘。

2002年8月,在国防部高级项目研究所的技术年会上,波因德克斯特首次公开阐述了如何在统一集成的数据库中应用数据挖掘技术,构建“万维信息触角”:

“只有找到新的数据源,反恐工作才能变得更加高效和敏捷。我们必须把新的和旧的数据库结合起来,从中挖掘出信息,将其转化为知识,并付诸行动。

“这种新的数据资源就是‘交易空间’(Transaction Space)。如果恐怖分子要计划、执行一次恐怖活动,他们必定会在信息空间中留下某种‘数据脚印’。也就是说,他需要‘交易’,这种交易的数据记录,可以是通讯、财务、教育、医疗,也可以是旅行、交通、出入境、房屋等等其他一切数据记录。

我们必须在‘交易空间’中应用数据挖掘的技术,发现和追踪恐怖分子。”15

信息触角办公室标志(Logo)

金字塔上一只眼睛射出的光芒,照在地球上代表美国的地方,下面写着“知识就是力量”。这个标志后来备受批评,因为标志中的“眼睛”令人联想到偷窥和监控。

本书第四章曾提到:数据挖掘,是在海量的数据当中通过分析和建模,发现数据背后隐藏的模式和微妙的关系,以揭示过去的规律、预测未来的趋势。

波因德克斯特大谈数据挖掘,并不是偶然的。从1989年起,美国的计算机协会(Association of Computing Machinery)成立了专门的数据挖掘分会、举办了第一届学术年会、出版了专门期刊,数据挖掘技术就开始在美国受到追捧。此后,政府部门对其的应用也开始逐渐增加。更重要的是,数据挖掘的技术确实不负众望,给很多领域都带来了令人耳目一新的发现。

例如,流感是全球性的传染病。多年来,医务人员一直致力于研究它的爆发周期和特点。1999年,正是通过数据挖掘技术,研究人员获得了突破性的进展。通过对全国2万多个药店的销售数据进行挖掘,科研人员发现,在医院大规模地收治流感病人的两个星期之前,药店柜台的感冒药会有一个销售高峰,这个高峰,只要超过一定的“阀门”值,就预示着一场流感将要爆发。其中的原因在于,人们在患上感冒之后,一般先会尝试自己去买药,直到不见效、症状加重,才会到医院求助,而这个时候,流感已经在社会上全面爆发,失去了最后的治疗控制时机。

哈佛大学的另一位教授通过挖掘病人的就诊数据则发现,由于儿童的抵抗力更弱,儿童的就诊高峰往往是流感的先兆,这个高峰过后的一个月左右,成人流感的爆发就会接踵而来。

这些发现,都为防治即将爆发的流感,争取到了宝贵的时间。

根据这些发现,匹兹堡大学研发了“疾病爆发实时监控系统”(Real Time Outbreak and Disease Surveillance System)16,对宾夕法尼亚州全州药店的药品销售流量进行监控。由于系统的显著效果,2001年11月,系统的创建人受邀在国会作了专题报告。2002年2月,布什总统亲自到访该实验室,盛赞该监测系统的预警作用。2002年12月,联邦政府疾病预防中心(CDC)开始在全国推广这种数据监控模式。

数据挖掘技术的鼓吹者相信,正像流感的爆发有数据征兆一样,恐怖活动的出现也有迹可寻。因为,和普通人相比,恐怖分子在“交易空间”留下的“数据脚印”有其特定的模式。例如,恐怖分子要经常旅行、流动,他们没有固定的职业和住所,银行的账户上却有充足的现金,他们经常要接听国际电话,要购买特殊的器材、工具,甚至武器。通过在“交易空间”的海量数据中构建一些自动化的数据挖掘“触角”,就可以发现、锁定可疑分子。

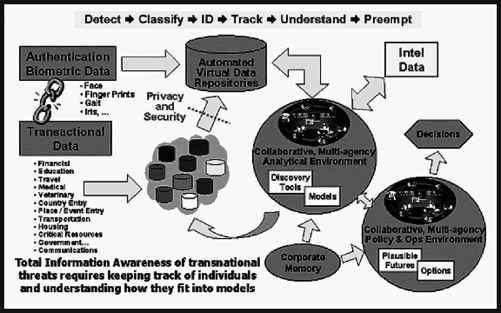

波因德克斯特用来介绍“万维信息触角计划”工作原理及流程的幻灯片。

说明:这张幻灯片描绘了个人身份的数据和各种“交易空间”的数据进行整合的过程。(图片来源:维基百科)

“9·11”之后,数据挖掘技术的应用,在美国联邦政府曾经形成一个高潮,同时,也引起了全社会对隐私问题的广泛担心,认为这是一种利用数据对个人活动和交流的变相监控。2003年5月,华裔参议员阿卡卡(Daniel K. Akaka)要求国会问责办公室(Government Accountability Office)对数据挖掘在联邦政府的应用情况进行一个系统的调查。国会问责办公室在对128个联邦部门和机构进行问卷之后,于次年5月向他提交了专门的报告。

报告说,截至2004年5月,联邦政府已经有199个项目正计划使用或已经使用了数据挖掘的技术,其中122个使用了个人信用卡、银行账户、纳税记录等“交易空间”中的个人数据。报告承认,由于数据挖掘技术强大的信息整合能力、分析能力,这已经给公民的隐私保护带来了前所未有的挑战。17

万维信息触角计划公开之后,引起了隐私、民权保护团体的强烈反响。美国公民自由联盟(ACLU)指出,所谓的“交易空间”,是关于“所有人、所有事情的记录”,其实无所不包,该组织大声警告:

“如果该系统得以实施,美国人民将生活在《一九八四》所描绘的监控当中,唯一不同的是,监控我们的不是电幕,而是数据库!”