总统在见谁:大医改中的“小”插曲

当我们放弃我们一直为之战斗的理念而妥协的时候,我们就失去了自我。在最困难之际,而不是最容易的时候,我们能坚守并高举这些理念,才能真正荣耀我们所推崇的东西。02

——奥巴马,接受诺贝尔和平奖时的演讲,2009年12月10日

医疗体制改革,早在20世纪初,就已经是美国政治版图中一个争议的焦点。

在所有发达国家当中,美国医疗系统的总体规模及人均开支都位居第一。以2009年的数据为例,全美的医疗支出占全国GDP的16%,比全世界的平均水平高出7个百分点;同时,全美人均医疗开支8000多美元,比平均工资的1/4还多,远远高出其他发达国家的相应比例。

但令人遗憾的是,花钱多仅仅意味着“贵”,并不等于“好”,更不代表“对”。几十年以来,医疗体制一直都是美国人屁股上的痛(Pain in Ass)。

原因在于,和其他国家相比,尽管美国在医疗领域的投入最大,但美国却是全世界发达国家当中唯一没有实现全民医保的国家,其医保覆盖率只有85%。全美约有4600万人生活在没有医疗保险的阴影之下。

没保险的人怨声载道可以理解,但拥有保险的人也不满意,因为金山银山并没有“堆”出质量的高山。2000年,在世界卫生组织(WHO)的排名榜上,美国医疗系统居全世界昂贵之首,但其绩效却只排全世界第36名,美国人的总体健康水平在全世界191个国家当中只居第72位。03一些关键的医疗指标,如人均寿命,美国居全球第50位,又如婴儿死亡率,美国居全球第46位,都大大落后其他发达国家,与其超级大国的地位极不相称。

医疗,是基本的民生问题。可以想象,全民医保、医疗服务的质量,这两个问题也就一直都是美国立法者、执政者、朝野上下经年累月的热点话题。

其中,全民医保,又是其“结”中“结”。

作为平民政党,美国的民主党一直旗帜鲜明地支持全民医保,有很多位民主党总统,例如罗斯福、杜鲁门、肯尼迪、克林顿,都曾经扛起过全民医保改革的大旗,并为此殚精竭虑,但最终都在国会功败垂成。半个多世纪以来,全民医保始终是一盘没有下完的棋。

其中的根本原因,还是因为缺乏厚实的民意基础。美国人的传统,还是推崇“自助”,相信“自助是最好的帮助”04,而不是“他人的帮助”、“政府的帮助”或“上天的帮助”。本杰明·富兰克林(Benjamin Franklin)是美国的建国之父之一,他是一位发明家、文学家、政治家,平生拥有头衔无数,被誉为美国历史上“最完美的人”,他曾经对这个问题专门发表过见解:

“我认为帮助穷人最好的方法,不是给予金钱实物减轻他们的贫困,而是引导鼓励他们脱离贫穷。年轻的时候我在很多地方游历,在不同的国家我都观察到:政府为穷人提供的更多,他们自己努力的就更少,自己不努力,自然更加贫穷。相反,政府为他们提供的越少,他们就为自己做得越多,他们也就变得更富有。”05

也就是说,当一个国家的政府为人民负起太多责任的时候,人民就会失去“自助”的动力,不再对自己负责,社会的发展就可能会因此减速甚至停滞。

上百年来,富兰克林“自助自立”的观点,获得了多数美国人的认可,成为美国社会反对全民医保、反对建设福利国家的主要理由。

全民医保通不过,还有另外一个重要的文化原因:美国人认为行政权力不仅低效,而且很容易被滥用,因此从来就不信任政府。怀疑政府、限制政府,是美国人面对政府权力扩张的一种自然反应。全民医保,意味着政府要对医疗产业进行大规模的干预和包揽,这当然需要警惕。

全民医保的争论,也起源于《信息自由法》之争的摩斯时代。

和《信息自由法》过不去的约翰逊总统,却是全民医保的热心推进者,并在这个领域取得了历史性的成就。1965年7月4日,他在家中黯然签署了《信息自由法》,但没过几天,他就在白宫举行了隆重的仪式,在一片掌声中签署了《医疗保障法》(Medicare and Medicaid)。这个法案规定,由政府主导,为65岁以上的老人、残障人士和贫困人口提供医疗保险。这为美国的全民医保迈出了关键的第一步。

《医疗保障法》的立法史,甚至比《信息自由法》更难产,命运也更加多舛。

把全民医保正式提上立法议程的是第34任总统杜鲁门。

和摩斯一样,杜鲁门也是一位没有上过大学的民主党人。他务过农、当过兵、做过小生意,参加民主党之后,通过竞选担任了一个县的法官,后来又当选为联邦参议员。1944年,他成为罗斯福竞选总统的搭档。次年,罗斯福在任内病逝,他由副总统接任总统,随后在任内大力推行“公平良政”(Fair Deal),全民医保就是其主要政纲之一。

也正是杜鲁门,在他的任内大兴冷战思维,在联邦政府解雇了2000多名同情共产主义的公务员,这成为摩斯提出《信息自由法》的直接诱因。1953年,摩斯提出《信息自由法》的时候,共和党正控制着国会,摩斯寸步难行。由于同样的党派之争,杜鲁门提出的“公平良政”计划也大多流产。

杜鲁门折戟之后,民主党的肯尼迪在举国欢呼中走进了白宫。他也反对《信息自由法》,支持全民医保。这位美国历史上最年轻的总统,颇能审时度势,他发现“全民医保”的目标并没有代表“全民民意”,就把受益人口缩小到老、弱、残等特定的人口群。肯尼迪虽然魅力四射、人气极高,但这个修改过的法案,在国会还是没有通过。

1963年,约翰逊上台,他提出了“大社会”(Great Society)的施政纲领,在民间激起了极大的反响。但他在全民医保方面的突破,与其说是“人力”,不如归为天时。因为这时候参加过二战的退伍老兵,开始步入中老年,医保成为一个很现实的问题。在美国,退伍军人是个极有分量的院外游说群体,有形容说:“退伍军人跺跺脚,国会山上抖三抖”。

约翰逊得到了退伍军人的支持,在他们的力挺之下,《医疗保障法》终于在1965年7月得以通过。

这时候的杜鲁门,已经是83岁的耄耋老人。

1965年7月,约翰逊总统举行隆重的仪式,签署了《医疗保障法》。为了纪念前总统杜鲁门对全民医保的开山之功,约翰逊在签署法案的同时,把第一张老人医疗保险卡授予了杜鲁门夫妇(图右部)。(图片来源:维基百科)

当我们放大历史上的种种细节,把很多件事情的前因后果联系起来,就很容易发现:历史的每一步发展,都相当的错综曲折。其中做出重大贡献的英雄人物,根本没有谁总是“伟大、光荣、正确”。历届美国总统,既是能干人,更是普通人,他们在以一己之力推动社会进步、国家富强的同时,无法面面俱到,甚至犯下了不少错误。但因为存在一个比较完善的制衡制度,这些错误,可以被纠正,也往往成为另外一些人建功立业的契机。美国的这些历史也证明,圣人治国是一个无法企及的良好愿望,甚至可以说,根本就是一个无稽之谈。

2009年,这个契机又临到了奥巴马。作为民主党人,奥巴马坚定地接过了“全民医保”这个火炬,从竞选总统开始,他就将扩大全民医保的受益范围视为义不容辞的责任。

2009年3月,他一上任,就在白宫召开了医疗改革专项会议,重新拉开了这场改革的序幕。其后整整一年,为了推动这次改革的成功,他顶住了巨大的压力,使出了浑身解数。

奥巴马最初的计划是加大国家的财政投入,通过建立公营性质的医疗保险,扩大医保的覆盖面。但如何加大财政投入呢?他提出要对富人增税。这个方案几乎受到了共和党全党的反对,而且,由于强烈的行政干预色彩,绝大多数的美国民众也对此忐忑不安。

开局受挫之后,奥巴马没有轻言放弃。他深知其中的困难,也明白问题的关键在于民意。从上任的第一周起,他坚持每天晚上都阅读10封普通公民的来信。06这些信件当中,有不少声泪倶下地倾诉失业、生病、由于缺乏医疗保险带来的种种不幸。在医疗改革法案的演讲和辩论当中,奥巴马常常引用甚至背诵这些来信的内容,来支持他的政策和观点。

奥巴马多次引用过2010年1月8日密歇根州居民克莱因(Jennifer Cline)的来信。她在信中陈述了夫妻双双失业之后、发现自己身患癌症的痛苦和无助。奥巴马给她回信说:

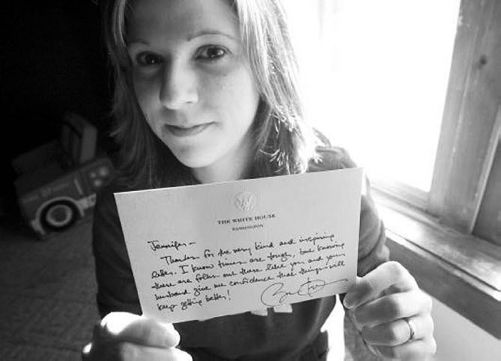

克莱因向记者展示奥巴马的来信。由于这封信在医疗体制改革中的特殊地位,次年,她成功拍卖了这封信,用所得的7000美元偿还她的医疗欠款。(图片来源:网络)

“詹妮弗,谢谢你这封亲切和令人激励的来信。我知道时下生活艰辛,但是了解到你和你丈夫这样的人和事,给了我信心,我相信情况会不断好转!”

除了回信,奥巴马还在全国范围内争取普通人的支持。11岁的小男孩欧文斯(Marcelas Owens)是西雅图的一位中学生;2006年,他的母亲在失业之后,因为没有医疗保险、得不到有效的治疗而病故。欧文斯多次应邀来到白宫,在全国的新闻镜头前讲述他的亲身经历,他的话——“我不希望有任何孩子再经历我们家所遭受的痛苦”,打动了无数的美国大众。

2010年3月21日,听到医保法案在众议院通过的消息,奥巴马和11岁的男孩欧文斯击掌庆祝。(图片来源:seattlepi.com,JEWEL SAMAD/AFP/Getty Images)

2010年3月21日,美国众议院终于以219票对212票的微弱优势通过了医保法案,这是一项历史性的突破,美国的医疗保险覆盖率将从85%上升到95%,距离全民医保只有一步之遥!

但这个法案,也是一个妥协的产物。

奥巴马放弃了对富人增税的计划。最终的方案加强了对保险行业的管制,规定不容许保险公司因为受保人的病史、年龄等原因拒保或擅自增加保费。也就是说,负担的一部分转移到了保险公司。

这个重要的转变,发生在2009年5月。当时,美国的参众两院正在对奥巴马的医改方案展开激烈的辩论,民间的各种情绪非常高涨,反对的声音也愈发响亮。可以想象,当改革和争议的焦点转移到医疗保险界之后,为了自保,医疗保险行业对国会和白宫展开了密集的公关和游说。

一时间,全国的民众、媒体和各类公益组织都将关注的焦点集聚在保险行业的大公司、国会议员和奥巴马的一言一行、一举一动之上。

“华盛顿责任道德公民中心”(CREW)是一个位于华盛顿的公益组织。它致力于通过法律行动监督政府官员,防止公职人员为了特殊集团的利益而牺牲公共利益。

CREW的创始人是一位毕业于芝加哥大学的法律女博士:梅拉尼·斯隆(Melanie Sloan)。她曾经担任联邦政府华盛顿地区的助理检察官。2003年,她辞去公职,创办了CREW。其后一年半,整个组织只有她一个人孤军奋战。经过6年的打拼,2009年,CREW已经拥有了一支17个人的工作团队。

作为一个公益监督组织,CREW每年都组织评选首都地区最腐败的官员,并发布《最“腐败”报告》(CREW's Most Corrupt)。2006年,由于这份报告的揭露,资深众议员迪莱(Tom DeLay)被拉下马来,因选举洗钱罪获刑3年。

当政策争议的焦点转移到保险行业的时候,斯隆提出,奥巴马应该自证清白,公布自己在上任之后,与医疗保险行业的董事长、经理人以及相关说客在白宫的会面次数、时间长短和会议议题等记录。

斯隆说,人民有权知道,奥巴马在和谁见面、谁在访问总统?

这个17人的小团队,在全国的激辩和喧嚣中,发出了自己的强音:

人民有权知道——谁在访问白宫?谁在影响政策的制定?

在跌宕起伏的医疗体制改革当中,CREW的质询,只能算个小小的插曲。但这个质询,直接指向奥巴马。作为总统,奥巴马虽然在下一盘很大的棋,但对这个声音,他无法忽视。因为它有理有据,这样的声音,在一个民主社会,如果不正面回应,就会被新闻界不断放大,形成一股排山倒海的舆论压力。