下一波浪潮:从大数据到大社会

就像国家本身没有它自己的钱一样,国家也没有它自己的权力,但不幸的是,没有人清楚地明白这个道理。国家所有的权力都是社会授予的,或是以各种理由和借口向社会剥夺的,除了社会,国家权力没有任何其他的来源。10

——艾尔伯特·诺克(1870-1945),美国著名作家、社会批评家

美国,作为全世界信息技术最为发达的国家,也是最早迈进信息时代的国家。

信息时代,是人类继农业时代、工业时代之后的一个崭新的文明阶段。在信息时代,信息是比物质和能源更为重要的资源,信息的产生、发布、使用、整合将成为经济活动的枢纽,并对全社会的政治生活、文化生活都产生重要的影响。

1946年,第一台计算机在美国问世,这可以视为人类社会进入信息时代的起点。

1975年,比尔·盖茨创办了微软。次年,史蒂夫·乔布斯成立了苹果电脑公司。个人电脑、商业软件开始逐步走进美国的千家万户。

1993年,克林顿在美国推动信息高速公路计划,千万台终端开始和互联网相连。人人上网,机机相连,信息的交流和共享变得越来越快捷、越来越方便。互联网的普及,是美国社会开始全面迈进信息时代的标志。

但这之后,信息技术的发展并没有停滞。新的技术和观念还在不断出现,甚至可以用突飞猛进来形容。

近20年来,商务智能、社交网站、无线传感器、云计算、语义网等等新的技术风驰电掣般进入了我们的生活,软件开源、数据开放、普适计算、软件即服务、智慧地球等等新的思想令人应接不暇,如一架高速行驶的列车,我们往往还来不及看清楚窗外的风景,就已经呼啸着越过了下一个站台。

当新技术爆发的能量一次又一次地冲击我们这个社会的时候,不少学者、研究人员惊呼:

我们正在以飞快的速度穿越我们定义的信息时代……列车将驶向何处?

1995年,美国的技术活动家、麻省理工学院的教授尼古拉斯·尼葛洛庞帝(Nicholas Negroponte)出版了《数字化生存》一书,在这本全球性的畅销书里,他率先提出了后信息时代的概念,他认为:

“长期以来,我们都太热衷于讨论从工业时代到信息时代的转变,以致一直没有注意到我们正在进入后信息时代。”11

他认为,美国正在进入后信息时代。他总结了后信息时代的几个特点:一是信息变得极端个人化,在后信息时代,每时每刻,都有大量的信息在产生、在流动,但这个时代已经有很强的信息细分能力,虽然有海量的信息在流动,但个人接受到的涓涓细流都是量身订制的;二是计算机能记住个人的细节,机器对人的了解程度将不亚于人对人的了解程度;三是时空障碍将被打破,人们可以在任何地方进行工作和合作。尼葛洛庞帝还认为,个人将在后信息时代获得更大的解放,国家的权力将更加分散、国家之间的界限将更加模糊。

另外一些信息学家和未来学家却认为,后信息时代的最大特点将是创新。信息的保存、加工、发布将不再是经济的重心,基于信息的创新将成为经济的先导。而且由于信息无处不在、人皆可得,后信息时代的创新将不再是少数人的专利,创新将走向民主化,集中表现为终端用户的创新、普通大众的创新。

世界各国的学者都在对这个全新的时代进行展望,美国信息技术学者、创业家维伟克·瓦德瓦则把这个时代称为“新信息时代”:

“以前很难找到的信息和知识可以很快找到,这个历史时期,我们称之为信息时代。但我认为:我们现在已经远远地超出了这个时代,我们正在跨入另一个全新的时代——新信息时代。”12

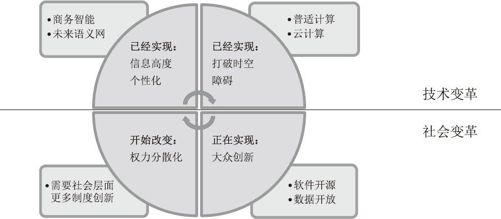

对于这个新的历史时期,虽然还没有统一的名称和定义,但我们可以看到,这之所以能够成为一个崭新的时代,并不仅仅是由于新技术的出现,而是由于新技术的广泛应用和深层渗透,引起了社会形态和社会结构方面的改变,例如大众创新、个人获得了更多的自由、国家权力分散化等等,最终给人类带来更大的解放等等。

我们也不难发现,大数据时代,已经具备了这个新时代在技术层面上几乎全部的特点:

信息高度个性化已经成为现实:商务智能已经可以帮助我们高度细分、定制信息,数据挖掘的技术可以根据用户过去的行为模式预测其信息的需要,为其配送个性化的信息,未来的语义网更是一个高度个性化的智能网络平台!

时空障碍已经打破:因为互联网的普及,在家工作、远程协作已经是平常之事,云计算又将有形的计算转化为无形的服务,计算将像水和电一样被供应和输送,再随着无线传感器的普及、普适计算的层层深入,“万物皆联网、无处不计算”正在成为现实,时空障碍将被彻底打破!

和技术层面的改变相比,社会层面的变化更加缓慢、微妙,是个渐近的过程。但即便如此,我们也可以清楚地察觉到大数据时代给社会带来的一些改变:软件开源已经逐渐成为一种共识,数据开放也正方兴未艾,这两股潮流正在催生、见证越来越多的大众创新——从1990年代美国街头警察梅普尔的ComStat,到2000年的CitiStat,再到Data.Gov造就的航班延误分析系统、商品召回手机查询系统、数据混搭器等等,无一不是普通人的发明和创造,毫无疑问,在大数据的时代,创新的力量正在向普通大众流动。

即使在权力分散化方面,我们也可以在英美两个国家观察到正在发生改变的端倪。

2010年7月,英国的新首相卡梅伦在深化数据开放运动的同时,推出了一个新的执政纲领。他主张将更多的权力从中央政府下放到地方政府,从地方政府下放到社区,从政治家下放到公民大众,让大众承担更多的责任,以建立一个“更大、更强、更好”的社会。他的新政纲确定了以下5项主要措施:

大数据时代已经具备了下一个新时代的主要特点

1.赋予社区更多权力;

2.鼓励人们在社区活动中成为志愿者,承担更多的责任;

3.从中央政府分权到地方政府;

4.支持民间团体、基金会、慈善组织和社会企业;

5.公开发布政府数据。

卡梅伦认为,他的执政纲领代表一种新的社会文化,公众将拥有更多的自由和权利。例如,邮局、图书馆、博物馆是过去政府承担的典范公共服务,在卡梅伦“大社会”的理念里,民间组织也将拥有自主经营创办这类机构的权利。目前,这种新的社会文化还没有一个固定的名称,卡梅伦解释说:

“你可以叫它自由主义,可以叫它授权激励,叫它自由,叫它责任。我则称它为大社会。”13

“大社会”的提法,迅速成了英国社会的舆论热点,甚至被评选为英国2010年的“年度词汇”。

国家和社会之间的权力平衡

国家的权力,集中表现为政府的权力,它其实来自于社会。对于国家、社会以及两者之间权力的分配,美国著名的作家、社会批评家艾尔伯特·诺克曾有一个精彩的论述,他比喻说:就像国家本身没有它自己的钱一样,国家也没有它自己的权力,国家所有的权力都是社会和个体授予的,或是以各种理由和借口向社会剥夺的。社会和个体,才是国家权力唯一的来源。诺克还指出:

“透过公共事务的表面,我们将发现一个基本的事实,这就是:权力在国家和社会之间不断地重新调整和分布。”

每一种社会形态,都对应着权力在国家和社会之间的一种平衡和分布,当社会的形态和结构开始发展变化,原有的平衡就被打破,国家和社会之间的权力分布就开始重新调整。

不难看出,卡梅伦的“大社会”,其核心理念就是分权、开放,其权力的重新分布,是从国家流向社会。

美国社会虽然没有出现“大社会”的提法,但我们也能观察到一些类似的动态和迹象。

为了一份小小的白宫访问记录,一个草根组织可以直接向总统叫板,最后总统被迫让步妥协;因为大众的反对,一个又一个的中央数据银行计划反复搁浅;一次矿难可以引发全国性的问责,甚至不需要政府的解释,复杂的事实、曲折的真相可以在短时间内变得一清二楚、纤毫毕现,在自发产生的网络问责运动当中,政府已经从过去的裁判者变成了“被裁判者”。

除了这些微观层面的细微征兆,我们还能从美国最近发生的几次社会运动当中,看到权力结构正在发生变化的明证。

几乎在奥巴马入主白宫同时,美国兴起了茶党运动。2011年9月,美国又发生了占领华尔街的运动。这两次运动的出发点各不相同,前者最初是抗议税收过多,后者的直接诱因则是失业率太高。但这两次运动,都是网络推动的公民自由表达行动,和过去的社会运动相比,其表达方式和组织机理已经明显不同。

两个运动都没有明确的领导者或发言人,其组织结构不是“垂直”层级制的,而是“水平”的,完全是大众组织、大众参与,高度“去中心化”。当世界著名的思想领袖齐泽克来到抗议现场发表演讲的时候,他甚至都没有一支话筒。

两次运动的主题也是多中心的,茶党运动反对政府资助产业、支持政府透明,“占领华尔街”则从政治到经济,无所不包,他们打出的标语和口号有:

“建立一个好的社会,我们并不需要华尔街,也不需要政治家。”

“资本主义忘记了生活是社会性的。”

“99%的人不能再容忍1%的人的贪婪与腐败。”

这些口号,表面上是对经济不公表达愤怒、对政治系统感到挫败,其背后传达的则是权力结构要“去中心化、水平化、社会化”的诉求。齐泽克在演讲中更是清晰地发问:“怎样的社会组织才能够取代资本主义?我们希望拥有什么样的新领袖?”

还有评论一针见血地指出,这两场运动,都是美国制度失败的表现。

美国社会现有的治理制度,从组织上来说,还是层层授权的纵向分级制,从管理方法上看,依然是以环环相扣的流程管理为基础。联邦政府是全美最大的信息生产、收集、使用和发布的单位,可谓信息社会的信息中枢,但近百年来,其层级制的治理结构并没有发生本质的变化。

但在大数据的时代,基于层级的社会控制手段将不再适用,基于流程的管理方法也有很大局限性。

这是因为,在大数据时代,信息和数据是最重要的资源,一旦信息自由、数据开放,就意味着信息和每一个公民之间都是等距的,而且中间没有层级的过滤。数据的开放和流动,就代表着知识的开放和流动、代表着权力的开放和流动,这种开放和流动,是多中心的、水平的。在这个时代,社会的主体结构将从“分层”转向“结网”,在网状传播力量的不断冲击下,个人的主体价值将得到前所未有地张扬,集中在政府的权力将开始分散,权力的最终流向,是社会、是大众、是一个个独立的公民个体。

大数据时代正在呼唤下一波社会化的浪潮:一个更开放的社会,一个权力更分散的社会,一个网状的大社会。

美国社会正在发生这种变化。

这种社会变化,当然是一个巨大的挑战。奥巴马开放数据、开放政府的举措正是试图迎接这个挑战,但这仅仅是一个开始。要应对好这个挑战,美国政府无疑还需要更多的制度创新。

注释

01 Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, May 2011

02 英语原文为:“Political technology determines political success.”—Morton C. Blackwell

03 Competing on Analytics: the New Science of Winning, Thomas H. Davenport, 2007。此书已有中译本《数据分析竞争法:企业赢之道》(商务印书馆出版)。

04 本章所提到麦肯锡公司的研究,均指其于2011年5月发布的研究报告:《大数据:下一个创新、竞争和生产率的前沿》(Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, May 2011)。

05 Big data: The next frontier for innovation, competition and productivity, McKinsey Global Institute, May 2011

06 孙子这句话的意思是,首先要保证自己处于最优的状态、做到不会被对方所战胜,然后等待对方犯错、伺机战胜对方。

07 Competing On Analytics, Harvard Business Review, Thomas H. Davenport, January 2006

08 《数据分析竞争法:企业赢之道》(商务印书馆出版,2009年8月),托马斯·达文波特,第8页。

09 A Data Explosion Remakes Retailing, Steve Lohr, New York Times, Jan 2, 2010

10 英语原文为:“It is unfortunately none too well understood that, just as the State has no money of its own, so it has no power of its own. All the power it has is what society gives it, plus what it confiscates from time to time on one pretext or another; there is no other source from which State power can be drawn.”—Our Enemy, The State, Albert Jay Nock

11 英语原文为:“The transition from an industrial age to a post-industrial or information age has been discussed so much and for so long that we may not have noticed that we are passing into a post-information age.”—Being Digital, Nicholas Negroponte

12 英语原文为:“This period of history has been called the Information Age because it makes available instant access to knowledge that would have been difficult or impossible to find previously. I would argue that we are way beyond this; we’re at the beginning of a new era: the New Information Age.”—New Information Age, Techcrunch, Vivek Wadhwa, April 10th, 2011

13 英语原文为:“You can call it liberalism. You can call it empowerment. You can call it freedom. You can call it responsibility. I call it the Big Society.”—David Cameron, July 2010