法律中的大众准则

在古罗马,发生过一起令人头痛的案子。一个年轻人想要买座房子,经人撮合,认识了一个有房要卖的老头,而且与之达成了房屋买卖协议。协议签订后的第二天,不知是天灾还是人祸,一场大火把房子烧了。巧的是,那火只烧毁了房屋的一部分。

年轻人说,房子不要了,因为房子毁了一部分,而毁了一部分的房子根本不是他想要的房子。老头说,这可不行,我们的协议已经签订,既然已经签订,房屋自然就属于你了,是福是祸你自己担着。

当时法官很为难,觉得这案子实在不好整。这倒不是因为法律没有明确的规定,而是因为法律讲,在房屋买卖协议签订后房屋发生意外时,如果房屋的幸存部分仍然属于合理的范围之内,则应把它看做一间房屋;如果仍然可以视为一间房屋,则房屋买卖契约有效,反之则无效。那什么是“合理的”?

后来的古罗马皇帝查士丁尼在十分出名的《学说汇纂》这部法律汇编中说,遇到这种情况,要看剩下的房屋是否幸存一半以上,如果是一半或一半以上,则算是“合理的”,反之则“不合理”。

明眼人可以发现,按这条机械的规定,极可能在有的案子中导致荒谬的判决结果。比如在上面的那个案子中,如果正好是房屋的最有价值的那一半给烧了,剩下的一半毫无使用价值,那么年轻人岂不成了“肉包子打狗有去无回”?

可在相当长的一段时间里,欧洲大陆不少国家就是拿着鸡毛当令箭,认为《学说汇纂》中的这个说法是法律中的法律(因为《学说汇纂》是举世闻名的罗马私法的一部分),凡遇到类似的案子均照此办理。

直到近代,西方人才彻底地开始怀疑并逐渐抛弃这个说法。

那么,西方人现在怎样解决上面的问题?他们认为,法律规定中免不了有许多像“合理”之类的词句需要解释,而这些词句的解释最好使用“大众标准”,而不要使用所谓的“专家标准”。所以,“合理的”的意思最好是取自大众的看法以及大众认为的“情理”,即使这些看法或“情理”有时会随着时间或地域发生变化也是如此。

为什么要这样?因为“合理的”、“适当的”、“善意的”之类的词语,特别需要用大众的一般感觉才能给予说明。同时,这些词语与老百姓的是非观念有着最为密切的联系,尊重他们的感觉,就是尊重他们的是非观念,而尊重他们的是非观念自然会更好地发挥法律的社会作用。换句话说,为了使法律发挥更好的作用,就必须在法律之中加入“大众准则”。

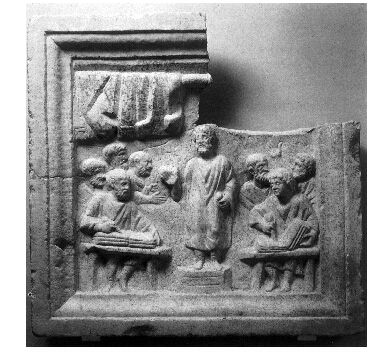

图14佚名艺术家:《法律研习》(雕刻,创作于十六世纪)法律专家既引导来自平民阶层的学生,又从学生那里倾听“民意。”