法无明文不处罚

按一般人的理解,法治的一个重要含义是:法无明文不为罪,法无明文不处罚。

这个含义有一个十分重要的伦理依据:如果一个人被明确告之不能做什么之后他还做,那么对其惩罚便可成立;反之,则不成立。而这个根据又类似中国人常常说的一句话:知者为罪,不知者不为罪。值得注意的是,在西方法律文化中,“法无明文不处罚”的原则被严格甚至机械地恪守着,在中国则是另外一个样子。

几年前,在澳大利亚悉尼北部的曼利海滩,越来越多的浪漫裸体运动爱好者开始出现。他们不仅玩耍嬉戏,而且时常带有挑逗性地“炫耀”自己身体的动人之处。他们觉得,这才是与大自然融合在一起。

当地的曼利市政府感到这类裸体运动实在是有碍观瞻,而且易于诱发邪念,决定“依法”加以禁止。政府相信,过去的澳大利亚人是保守的,所以一定有明确的法律规定禁止这类伤风败俗的裸体展示。经过一番仔细查找,官员终于发现在1919年澳大利亚颁布的一部《地方政府法案》中,有这样的规定:市一级政府可以在游泳者“着装不当、修补不当、衣料透明等不文明”的情况下,禁止游泳者的行为,而且可以对其提起法律诉讼。可是,令政府感到苦恼的是,这项法律规定并未提到裸体游泳问题。其实,不少澳大利亚人早就知道法律有这样的规定,所以,他们并不“着装不当”或者“衣料透明”,而是干脆一丝不挂。

怎么办?政府经过研究,终于拿定主意还是向法院起诉,它以为,“着装不当、修补不当、衣料透明”等都是由于易被他人窥视所以才被当时政府禁止的,而裸体游泳本身就属于明目张胆引人窥视,所以理当属于禁止之列。政府相信,法院肯定会采纳它的这个推理。

裸体游泳在澳大利亚召来的是毁誉参半。赞扬者说,裸泳并没妨碍他人的自由,至于他人窥视进而出现邪念,完全是窥视者自己的问题,所以,应该惩罚的是窥视者而非被窥视者。反对者说,人们许多行为的过失是由于被诱惑,故诱惑是根源,自然应予消除。不论怎样,他们都以为,法院会在这两个道理之间选择一个。

然而,法院并未选择赞扬者或反对者的意见,更没有拿政府的推理当回事。法院认为,法律明确规定了各种不当着装的法律处罚,没有明确规定不着装的情形,因此,正是因为没有明确规定,法院只能判决驳回政府的起诉。法院补充说,如果涉及公民的法律处罚,法院必须慎而又慎,而慎而又慎就必须“法无明文不处罚”。

通常来说,在西方国家,有两个法律领域绝对遵循了这个原则:其一是刑事处罚,其二是行政处罚。西方人以为,这两类处罚是政府对公民行使权力的集中体现,所以万万不能“灵活运用”(在其他法律领域如民事权利义务,当然可以灵活)。有人可能会说,如此这般,就会使某些在道理上该受惩罚的人有恃无恐。但是,西方人肯定会坚持自己的看法,因为,他们从来就相信政府的“灵活”权力带来的弊端远大于应受惩罚的人漏网所带来的弊端。

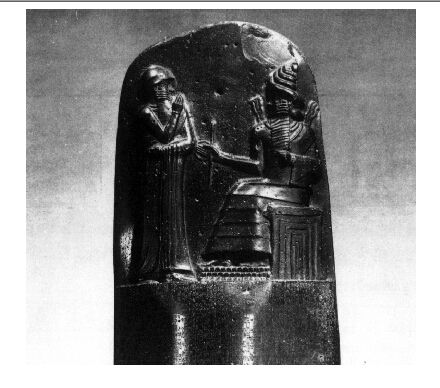

图18佚名作者:《汉谟拉比碑铭》(局部,作于公元前1750年)汉谟拉比法典碑铭分为52栏3500行,8000余字,共282条,刻在一块绿玉柱上,以示公布。其通常被认为是世界最早的成文法典。很久以前,人们即主张,法应明文。