“区别”的技术

那些操英语的国家,法官总有一个习惯,即在判案时看看以前法官遇到类似案件是怎么判的,这样一来省事,二来可以实现“法律面前人人平等”。这是我们许多人较为熟知的英美法律中的“按老规矩办”。专家说,那是“判例法”,法官一定要这样。

可任何一件事总有利有弊,好像从来就没有一件事可以让人高兴得毫无遗憾。“按老规矩办”同样如此。先看一个例子。

1982年的一天,有个叫麦克劳夫林的英国妇女正在家里准备晚餐。当钟表正好指向6点时,一个铃声急促的电话使她心惊胆战。她觉得,这时候应该是丈夫和孩子们回来吃饭的时间,响的应该是门铃而不是电话。她有一种不祥的预感。

果不其然。当她拿起电话时,一个人说:“太太,您现在必须马上去医院,您的先生和4个孩子都在医院抢救,下午4点钟出了车祸!”

麦克劳夫林立马开车来到医院。一进急救室,她几乎晕了过去,丈夫和孩子们个个血肉分离,尤其是最小的一个孩子,因为伤势过重已经断了气。麦克劳夫林受此刺激,精神备受打击。

时隔不久,麦克劳夫林就把肇事司机奥布莱茵告到了法院,除了要求他赔偿各类直接损失之外,还要求他赔偿自己的精神损失。麦太说,她精神的伤害是永远不能痊愈的,没有什么打击可以超过亲眼目睹家人的惨状而受的痛苦刺激!

一位极善钻营的律师,不辞辛劳,在浩如烟海的英国法院从前的判决汇编中找到了一批令麦太极为兴奋的“判例”。在那些判例中,类似的精神伤害者都获得了“大笔进账”。

但是,法院在“阅读”这些判例和手头的麦太案时,总觉得哪里有些不对。法官大人们发现,以前判例中的精神伤害都是“现场发生”的。这是说,精神受刺激者无一例外是在当时事故发生的现场即时看到惨状的发生,而麦太是在事故发生之后两小时受到刺激的,而且不是在现场,而是在医院。这意味着什么?

法官们进而思考一系列问题:如果麦太的妹妹在澳大利亚两星期之后听到了消息而受刺激,她是否有权获得赔偿?如果有权,那么出现了“七大姑八大姨”之类的亲属以同样理由要求赔偿,怎么办?如果照判,法院顶得住这么多的官司要求吗?这对被告公平吗?以后谁还敢开车?哪个保险公司还敢卖保险?此外,这不容易使那些心术不正的人日夜思索如何找医生做假证,说自己被伤害得死去活来?……

结论是:如果“按老规矩办”,判决似乎是不对的。

于是,英国法院的法官大笔一挥,判麦太败诉。麦太案中的情况不同于律师搬出的那些判例,它们之间存在着“区别”,这就是理由。麦太是在事故发生两小时以后赶到医院的,这的确不同于判例中的情形。既然不同,就没有理由“相同判决”。法官对麦太说,法院一定要“按老规矩办”,可前提是“案件相同”。

其实,人们可以在所有的案子之间作出“区别”,只是得到的“不同”或大或小罢了,而且,很大程度上要看人们怎么“阅读”它们。但是,这种“区别”倒真成为英国法官手中的一个技术。他们在判案时,会考虑许多问题,而不是简单地看看作为法律的判例和手头的案子。他们说,法律一定要“平等”,但也一定要“公正”。

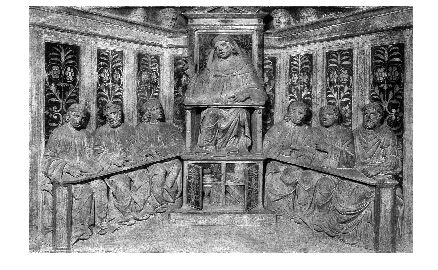

图15佚名艺术家:《法律教师和学生》(石棺中楣局部,作于十五世纪)法律教师不仅讲述法律,而且讲述法律技巧。