第2章 分享,创造新群体的基点

“美人鱼游行”“伦敦爆炸案”“印度洋海啸”“泰国军事政变”……Flickr网站上由用户分享的照片永远比传统机构和媒体的照片更快、更多、更全。没有事先组织,没有报酬支付,没有管理成本,Flickr网站所做的,不过是提供了聚合和分享的平台。随着交易成本的降低,非机构性群体已经对传统组织形成了重大挑战。

新的社会化工具摆脱了传统机构的一些负担,使得新型组织的形成成为可能,譬如把简单分享作为创造新群体的基点。

多即不同。当机构困境遭遇生日悖论时,管理难题的增长速度比机构规模成长得更快。机构不再是万能的。

不妨把群体行为看成一个梯子上的递进行为,社会化工具改善了这些行为,或使之成为可能。按照难度递进,这些梯级分别是共享、合作和集体行动。

群体中的人是复杂的,复杂得足以使群体难于形成和难于维持。传统机构之所以呈现出现在我们看到的这个样子,大多是为了应对这种困难。新的社会化工具摆脱了其中的一些负担,使得新型组织的形成成为可能,譬如把简单分享作为创造新群体的基点。

想象一下,你和其他35个人一起排队,为了消磨时间,排在你前面的那个家伙要和你打个赌。他愿意出50美元,赌队列中没有两个人在同一天过生日。你愿意打这个赌吗?

如果你的思维从众,就不会和他打这个赌。想想看,队列中有36个人,而一年有365天,似乎胜率只有1比10,你会输掉这个赌局的可能性是90%。而事实上,你应该赌,因为你有超过80%的概率赢得50美元。这叫做“生日悖论”(Birthday Paradox),虽说它并不真正构成一个悖论,而只是一种惊奇。它很好地显示了群体事件的复杂性。

大多数人会出于两个原因算错生日匹配的赔率。首先,在涉及多个人的情况下,人们只考虑自己而不是群体。如果排在你前面的那个人问:“和咱们一起排队的人当中,与你生日相同者概率有多高?”这种赌局的胜率才是1比10,显然不能打这么不划算的赌。然而在一个群体中,其他人和你的关系并非是首要之事;所以,你不应该数人头,而需要计算人们之间的联系。如果你拿自己的生日和其他人的生日相比,那只存在一个比较,就是说,在365天内,只有一次匹配的可能性。如果你把自己的生日和群体内其他两个人相比(比如说,你和爱丽丝,还有鲍勃)你也许会认为在365天内,你有两次可能性,但你实际上想错了。

事实上存在着三种比较:你和爱丽丝生日的比较,你和鲍勃生日的比较,以及爱丽丝和鲍勃生日的比较。如果是4个人,就会出现6种这样的比较,其中的一半根本和你毫无关系;如果是5个人,就是10种,依此类推。如果是36个人,就会出现600对以上的生日。

每个人都明白,一个群体中的任意两个人拥有同一天生日的机会很低,但他们所忽视的是,比起群体人数多寡的计数,“任意两个人”的计数的增长要快得多。它构成了生日悖论的发动机。

这些对数的迅速增长对于任何集体性的事物都是适用的。即使你拥有的是一堆大理石,可能的对数也会遵循同样的数学规律。这种日益增加的复杂性在社会环境中会更添烦恼,因为大理石不会产生意见,而人则不同。一个群体哪怕只增大一点点规模,获得一致意见都变成困难之举,最后成为不可能之事。这种困境可以用一个简单的脚本来描绘。

你和一个朋友想要出去看电影。在买票之前,你需要把两个人的多种偏好都考虑进去:喜剧还是浪漫剧?早场还是晚场?靠近工作单位还是靠近住所?所有这些因素都会对你们两个人的共同决定产生某种影响。不过,由于此事只局限于二人,达到一个可以接受的结果还是相对容易的。

现在,假设你和三位朋友决定一起去看电影。难度增加了,因为群体的偏好不大可能完全重叠。其中的两个人可能喜欢动作片,而另外两个人或许对此深恶痛绝;还有可能一个人想赶早场,其余三个坚持去晚场。两个人的决定只需达成一个一致的意见。四个人,像生日悖论所告诉我们的,需要达成的意见增加到六个。在其余条件完全不变的情况下,一个四人群体的协调难度是二人群体的六倍,这种效应随着群体规模的稍稍增加会变得相当严重。假定要一起去看电影的群体扩大到了10个人,那么,等待这些人各自达成45个之多的意见,就成了一项注定要失败的努力。你和伙伴们就算花费一整天时间来讨论各种可能的选择,也不能保证你们最终会达成一致。或许等达成了一致,电影早都散场了。所以你们不得不投票或者抽签,要么就是某个人决定去看某部电影,谁愿意跟着去就一起去,不再去尝试满足所有的偏好。这些困难和友情的深浅无关,和看电影这个行为也无关,它们是对群体复杂性严酷逻辑的回应。

这种复杂性,用物理学家菲利普·安德森(Philip Anderson)的话来说,意味着“多即不同”(more is different)。1972年,他在《科学》杂志(Science)上写道,任何事物的集合体,不论是原子还是人,都会呈现出单凭观察其组成成分而根本无法预测到的复杂行为(参见图2—1)。化学不仅仅是应用物理:因为你根本不可能依靠孤立地研究构成水分子的原子来了解水的所有持性。对于人来说,这种因集合模式而产生的崭新性能同样存在。社会学不是应用于群体之上的心理学,群体环境下的个体会表现出在研究单个人时谁也无法预期的行为。如果一个人在房间里独处,既无法说他害羞,也不可说他外向。缺乏社会这个参照系,一个人是曲意逢迎还是人缘极结都是空话。这些特性的存在都是因为,群体不简单地只是个人的集合体而已。

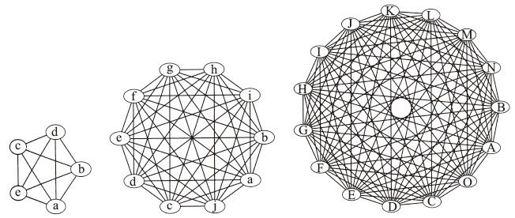

图2—1 由多个联系构成的三个群簇

注:最小的群簇有5位成员和10个联系;中等的群簇有10位成员和45个联系;最大的群簇有15位成员和105个联系。群体复杂性的增长快于规模的增长。

随着群体的扩大,一个人同另一个人的直接互动变得越来越不可能。假设维系两人关系所需的努力可以忽略不计,那么,当群体达到一定的规模时,这样的努力则会变得不可持续。即使是在简单的情境下,你都可以观察到这个现象,例如在人们端着杯子祝酒的时候。在一个小群体中,人人都可以互相碰杯;在较大的群体中,人们只能和坐得较近的人碰杯。同样道理,弗雷德·布鲁克斯(Fred Brooks)在他写的《人月神话》(The Mythical Man-Month)中揭示,往一个拖期的项目中投入更多的人力只会令该项目的时间拖得更长,因为新加入的员工增加了群体中的协调成本。由于这种限制是非常基本的,也因为这样的问题永远也不可能予以解决,每一个大的群体都不得不在某种程度上应对这一挑战。就我们的现代生活而言,基本的解决方法只有把人们聚集在一块,形成组织。

我们使用“组织”一词来表示两层意思,一层意思是指被组织起来的状态,另一层意思是指行使组织功能的群体——“我们的组织组织了一次年会”。这两层意思我们用一个词来表示,是因为在某种程度上,我们不得不凭借组织来组织人,组织暗示了组织工作。典型的组织是等级制的,员工向经理汇报,经理向更高层的经理汇报,依此类推。这种等级制的好处是显而易见的——它极大地简化了员工之间的沟通。新员工仅需联系自己的老板就可以上手干活,比起试图让每个人与其他所有人联系要简单得多。

经营一个组织就其本身而言是一件难事,无论这个组织有着怎样的目标。它所从事的每项交易,如每一份合同、每一个协议、每一次会面,都要求某种有限资源的投入,不管这种投入是时间、注意力还是金钱。由于这些交易成本的存在,一些价值的来源变得过于昂贵而无法使用。结果是,没有一家机构能够投入自身的所有能量去追求其使命;它必须耗费可观的努力来维持纪律和结构,这样做只是为了保障自己的生存。机构的自我保存成为头号任务,其明示的目标反倒被排在了第二位甚至更低的位置,不管这家机构的使命宣言是如何陈述的。管理这些交易费用的内在问题构成了一种基本限制,无论何种机构都被这样的限制所塑造。

传统的管理结构能够让协调工作得以简化,从而解答了无论哪个经济学流派都关注的一个著名问题:如果市场能带来这么好的一个点子,为什么我们还需要组织?为什么不能在市场中进行所有的价值交换?这个问题最初是被罗纳德·科斯(Ronald Coase)在1937年提出来的,他写了一篇著名的论文《企业的本质》(The Nature of the Firm),第一次给出了一个有关等级制组织价值的明晰解释。科斯认识到,工人可以简单地互签合约,在市场上出卖自己的劳动,反过来又购买他人的劳动,不需任何管理层的监控。然而,科斯推理说,一个完全开放的劳动市场,表现会差于公司,因为存在着交易成本,特别是发现选择的成本,以及在参与方之中达成并执行协议的成本。对于一个给定的任务,参加的人数越多,就会有更多的潜在协议必须经由谈判而达成,交易成本也就会水涨船高,正如前述看电影的例子所显示的那样。

当指挥员工干活的成本低于从这种指挥当中获取的收益时,那么,就可以说一个公司是成功的。我们很容易假定集权控制在安排各种群体努力时会胜过市场。确实,在20世纪,世界上的大多数国家都处于提出这种假定的政府的统治之下。然而,对于这种有导向的管理,存在一个极为强大的限制因素,那就是管理成本本身。哈佛大学的心理学教授理查德·哈克曼(Richard Hackman)在《打造优势团队》(Leading Teams)中研究过工作团队的规模和效力问题。哈克曼讲述了一个非营利组织管理的故事,这个组织的董事有40位之多。当其中的一位管理者被问及,这么大的一个董事会能成就什么事情时,他回答:“什么也成就不了。”他回答这个问题时的口气似乎在表示他喜欢这样。因为管理费用的存在,大的群体会陷入泥沼,而当交易成本变得太高而无法在一个组织内加以控制时,市场的表现会胜过公司。一般而言也会胜过集权管理。

成本高于公司和市场的潜在价值,这样的活动是不可能存在的。这里我们再次领略了机构困境:由于组织起初的最低成本相对较高,某些组织活动虽然拥有一定价值,但这个价值不足以使人们以有组织的方式去追求它。而新的社会化工具正在通过降低协调群体行动的成本而改变这个方程式。这种变化在如下活动领域中最显而易见:依靠传统管理去做会太难,但如果采用新型的协调方式则会变得可行。