第9章 亲爱的小世界

最多通过六个人你就能够认识这世界上的任何一个陌生人?这不是天方夜谭,我们就处在这样一个小世界网络中。朋友的朋友式交往,让社会关系网络呈现出一种先稠密,后疏松的联结模式。而社会化工具的创新为这种模式提供了更加明确的支持和延伸。我的朋友的朋友的朋友的朋友的朋友,是你吗?

社会化媒体并没有介绍我们认识,它只是提供了工具让我来自我介绍,它帮助我们决定在什么时候与什么人建立联系。

一个较大的网络是由内部联结更为紧密的一组次级网络彼此松散连接而成的。你可以将若干由几个人组成的小网络连接成大网络。大网络中的各种关系仍然依靠关键的个人来维系,这些个人此时变得更加关键了。

在小世界网络里,人们不是简单随机地建立联系,而是旨在增加他们与同一群人频繁互动的可能。这样会减少囚徒困境,并有助于产生社会资本。

大型社会群体与小型群体很不一样,我们现在仍在分辨两者的一些差异。近来社会化工具的创新为一种叫做“小世界”的社会关系网络模式提供了更加明确的支持。“小世界”正是六度分隔思想[1]的基础。

设想你在飞机上与某人邻座,短暂交谈后你们意识到彼此有一个共同的朋友或者熟人。这个时候想必你们俩都会对这个发现表示惊讶,甚至可能会发出大家常常听到的感叹:“这个世界真小!”想想看,你们两人认识同一个人的机会有多大?

令人吃惊的答案是,由于社会关系网络的某些结构性原因,这种机会并不小。试想这个问题的最基本形式:如果从60亿人口中随机选取任意两人,只有每个人都认识60000人,两人都认识同一个人的可能性才有50%。即便10%的可能性也需要两人各认识25000人左右。我们之中的绝大多数人都不会认识几万人,却总是会发现这种“世界真小”式的关联。这是怎么回事呢?

构成这个小世界的因素叫做“同类相喜”(homophily),或者说人以群分。世界上乘飞机的人所占的比例就小,因此显然你们并非是从60亿的人群中随机抽中,而是共同来自于一个小得多的人群。你们另外还有至少两个共同点(都坐在第9排不算在内),那就是你们出发和到达的城市,结果你认识的人住在你的邻座将访问的城市,或者反过来,这两种情况的可能性都增加了。你们两人对于工作和生活的地点所做出的选择使得你们有一个共同的朋友或熟人的可能性增加了。

现在考虑一下你朋友们的情况。或许你只是中等程度的交游广泛。你所认识的大多数朋友也处于同等的交往水平。因此,很容易假定每个人都大约在平均水平,但这并不一定正确(与幂律分布中“平均值”的毫无意义出于同样的原因)。猜想社会关系网络是由它的普通成员联结维系,导致我们严重低估了与所遇到的某个人有一个共同社会关系的可能性。事实上,维系社会关系网络的不是那些有几百个社会关系的大多数人,而是拥有几万个社会关系的少数人。

考虑一下你所认识的那些人。你不太可能认识许多隐士,因此顾名思义,隐士不可能与许多人交往。但在这个频谱的另一端,你很有可能认识一个或更多拥有许多社会关系的人,因为拥有许多社会关系本身意味着他们会认识很多人。像每个人一样,你自身交游广泛的可能较小,而你认识某个这样的人的可能性却大得多。而认识某个共同的人,这让你和邻座惊叹“世界真小”,正是与这种类型的社会关系有关。正如我们料想,在一个稀松联结的环境中,要想找出与另一个人的关联,你不太可能会知道他所认识的某个特定的人。不过很有可能你也认识他所认识的交游最广的人之一。正是这些拥有众多社会关系的人们,构成各种社会关系网络的骨干。

所有这些看似常识,但是直到1998年才有人对这个模式提出有力的解释。在那以前,社会学家们认识到各种社会关系网络得以稀疏松散地联结(绝大多数人都只拥有中等平均水平的社会关系)。但即便如此,这些关系网络不仅高效(少数几段关系就能把任意两个人联系起来——六度分隔模式),而且强大(失去任意一段乃至若干段的关系都不会毁坏这个网络)。他们所不了解的就是这些网络是怎样联结和维系的。

1998年,邓肯·瓦茨(Duncan Watts)和史蒂夫·斯特罗加茨(Steve Strogatz)发布了他们“小世界网络”(Small World network)模式的研究成果。小世界网络拥有两个特征,当二者平衡适度,可以支持信息在网络中有效地流通。

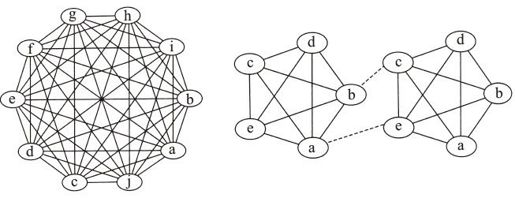

第一个特征就是小型群体内拥有稠密的联系。在小型群体中,最佳的沟通模式即每个人都与其他人直接关联。即在一群朋友中,艾丽斯认识鲍勃、卡罗尔、多里亚和尤妮斯,而他们每个人都认识其他所有人。一个5人组因此就有10对关系(根据“生日悖论”的数学原理),而每个人都可以直接同任何其他人直接交流(参见图9—1)。如果有人暂时或永久性地脱离群体,其他人之间的联系不会被破坏。(这种高度联结的模式出现在许多地方,包括使用诸如MySpace和Facebook的社会关系网络和诸如LiveJournal和Xanga这样的博客平台的紧密相连的朋友群之中。)

图9—1 10个人联结的两种方法

注:左边的网络显示每个人与每个人相关联,很快网络将变得如此稠密,难于扩增到中等数量的人群。右边的网络中人们彼此关联,而网络保持稀疏联结的形态。

第二个特征就是在于大型网络是稀松联结起来的。更大的一群人,比如按名字首字母排序从叫艾丽斯(Alice)到叫贾马尔(Jamal)的全部的人,就拥有多得多的潜在关联。而当一个网络的规模扩大,所有人与所有人关联的小群体特征则首先变得不实际,而后变得不可行。如果要把5000人按这样的模式关联,虽然都不到一个小镇的规模,但同样根据“生日悖论”的数学原理,这需要形成50万对关系。另一方面,如果每个人继续保持较少社会关系,则当网络规模扩大,任意选中的两人之间其关系链条将相当长,事实上将远远长于6个环节。这样一个网络将难以应用,因为里面的人几乎难以关联起来。

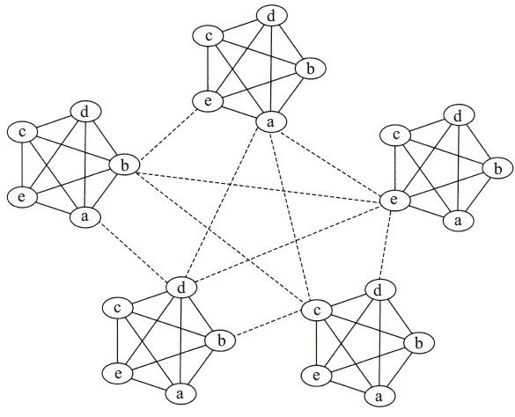

那么该怎么办?你可以两种策略并用,保持稠密以及稀松的关联,但是在不同的标度(scale)上。你可以使小型群体内紧密关联,而后将群体联系起来。不过你并不一定真能关联不同群体——你关联的是各个群体里的人。这样每组5人紧密相连,5个小组互相联系,而不是一个25人的松散结合(参见图9—2)。只要每个小组里的2个人认识其他小组的2个人,就可以兼得小规模上紧密联系和大规模上松散联结的不同优势。网络将呈现稀疏而强壮、联结有效的特征。

图9—2 由稠密的群簇形成的网络

注:比起每个人与每个人相联系的形态,这个网络里包含的联结要少得多,然而每个人与其他每个人相隔最多三度。你会注意到,有些节点对于维系整个网络具有不相称的重要作用。

通过在关联各网络的链接个数与网络传递信息的有效性之间达成优于随机状态的妥协,小世界网络模式实现了正常情形下难以想象的效果。它在不可能与不可用之间找到一个甜点,其副作用之一就是,因为普通人并不发挥关键性功能,系统对于偶然性损坏有高度抗力。与之相对照,在一个几乎每个人都很关键的等级结构中,因为失去任何一个人的联结都会中断与他所关联的每个人的通信。少数的人对于维系整个网络极其重要,因为当网络扩大,正是少数高度联结的个人使联结性和有效性得以平衡,小世界模式因此成为可能。

当你联结的数量对一个小世界网络的成员分级排序时,就会发现图表的形态将近似于幂律分布。少数的人承载着完全不合比例的总体联结数量。马尔科姆·格拉德威尔(Malcolm Gladwell)在《引爆点》(The Tipping Point)一书中这样描述这些联系人(Connectors):他们起到大使一样的作用,在大型社会网络中相异的人群之间建立各种联系。如果没有他们,大型社会网络将难逃不切实际和毫无用处这两种可能的命运之一。而因为他们,每个人都在六度分隔的范围之内与其他人互相联结。

到此为止,这些都是标准的社会学内容——瓦茨和斯特罗加茨发现了一个现代社会共有的特征,尽管小型群体内部及其间的联结特征有所不同。有些社会比其他的更具部落化特征,表现在更为稠密的本地联结和较为稀松的全球化联结。而现在的情况是,我们有了能同时支持和延伸这些模式的工具。绝大多数Meetup成员仅属于某一个小组,但在任何一个大型城镇里,都会有一些人同时属于许多群组。Meetup就是一个小世界网络,正如MySpace一样。几亿用户之中,每个用户的平均朋友数少于60,而全部用户朋友个数的中值为5,其不合比例之处恰如我们所预期。博客也呈现同样特征:链接最多的博客其链接数超出普通博客几千倍,而那些只有几个读者的普通博客则更有可能处于一个密切联系的小圈子中。

社会化工具可以同时依赖和扩展小世界的特征,躲避球网站(Dodgeball)就是一个例子。它是丹尼斯·克罗利(Dennis Crowley)和阿历克斯·雷纳特(Alex Rainert)(两人都是我过去的学生)为移动电话用户发明的社会关系网络服务。

2007年9月底的某个傍晚,我闲来无事,就决定到曼哈顿下东城一间叫“魔术师”的酒吧去看看,我的一些朋友常去那儿。到达之前,我用手机给躲避球发送了一条极简单的文字信息:“在魔术师。”躲避球认出魔术师酒吧(之前已录入数据库中),也认出我是一名注册用户。所以,它能给我其他使用这项服务的朋友们发送短信:告诉他们我的位置。他们的手机上都收到这样的信息:“你的朋友克莱现在在瑞灵顿街上的魔术师酒吧。”

躲避球还做了件更复杂的事情。因为每位用户都有朋友列表,它不仅知道丹尼斯是克莱的一个朋友,还知道安迪也是丹尼斯的朋友。这正是“朋友的朋友”式关系网络(有时称为FOAF式交往),也正是像MySpace和facebook这样的社会关系网络发挥作用的方式。但因为躲避球还知道用户的地理位置,并且它所针对的互相联系的人群都普遍拥有数码相机,所以能利用“朋友的朋友”式关系网络来发挥中间人的引荐作用。

所以,登录躲避球几分钟后,系统返回一条信息,“安迪·克鲁科菲也在魔术师酒吧。你通过丹尼斯认识了安迪。”与这条信息相伴随的是克鲁科菲的一张数码照片。照片小,且画质粗糙,不过因为人类具有识别面容的奇妙本领(我们大脑的视觉处理器官大部分都用于人脸识别了),它足以让我在昏暗的光线下发现安迪。看到他后,我走上前伸出手说:“我是克莱。如果丹尼斯在这儿,他会介绍我们认识。”如果没有技术手段的介入,我和克鲁科菲的见面既欠缺社会价值(因为我们共同的朋友丹尼斯不在场),又增加了社会价值(如果没有躲避球,即使我们相隔仅10米远,我也不可能结识克鲁科菲)。通过“朋友的朋友”式交往,躲避球将一个潜在的联系(在这个例子中,是我和克鲁科菲经由丹尼斯的关联)变为真实,或者说,它提供了我所需要的信息让我来将它变成现实。当我做自我介绍的时候,克鲁科菲的网络和我的网络之间增多了一个链条,我所认识的许多人因此与他靠近了一级,反过来也是一样。

软件并没有介绍我们认识,它只是提供了工具让我来自我介绍。由于在任何时候,你能够认识的人数总是只占你确实认识人数的一小部分,所以社会化工具会帮助我们来决定在什么时候建立联系。因此,依赖“朋友的朋友”式关系网络的各种工具在增加人们的社会交往选择而不是试图取代它们的时候效果最好。从Cyworld(支持用户图像化身的韩国巨型网站)、Asmallworld(一个有意排他、针对交游广泛的有钱人的社群)、Dogster(针对养狗的人),几百种工具都是以社会关系网络为基础。它们对人际联系做出相同的基本假设,并都以某种方式试验了对同类人的喜好与结识新人的愿望之间的张力。

一旦你懂得了这个模式,即一个较大的网络是由内部联结更为紧密的一组次级网络彼此松散联结而成的,你就能看出它怎样在多种标度上发生作用。你可以将若干个数人组成的小网络联结成大网络。大网络中的各种关系仍然在个人之间,不过这些个人此时变得更加关键了。事实上,网络规模越大,那些高度联结的个人对于维系整个网络架构的作用越重要。即使在一些看似荒谬极端的状况下,这个模式仍然有效:从几百万人口的纽约市随机挑选的几对人,比起从美国东北部随机挑选的人来,有更大的可能性以更短的路径相关联,而从东北部选出来的几对又比从全美随机抽取的更有可能以更短路径相关联。这里的分层是任意的,所做的比较却不是:由于较小的网络比起由它们组成的较大网络包含更密集的链接,这个模式在许多标度上反复重演。

小世界网络对于信息同时起到增强和过滤的作用。由于系统中的信息是经由朋友和朋友的朋友传递的(至少是熟人和熟人的熟人),人们经常容易获得他们朋友也感兴趣的信息。你拥有关心某个信息的朋友数量越多,无论是八卦、职位消息,或是喜欢的新歌,那么你听到这一信息的可能性也就越大。其推论同样成立:如果你的朋友或朋友的朋友都不关心一件事,它也不大可能传到你这里。增强和过滤这一对效能在2006年加州MySpace用户的大型抗议中发挥了作用。

那年3月下旬,洛杉矶联合校区的数万名学生罢课,步行到市政厅,沿途阻断交通,参与到针对拟议中的反移民法案HR4437而发生的大范围抗议当中。学校的抵制力量迅速聚集,他们用MySpace网页和移动电话发动和联络,使学校官员完全无法预见事情的发生。罢课使管理者们大为不安,不仅因为他们维持秩序的能力受到威胁,而且因为加州依照平均每日上课人数支付学校费用,学生罢课还使学校受到财务损失的威胁。不同于以往的抗议中“广告给所有人却只传达给人群当中一小部分”的旧有模式,MySpace的小世界网络和手机短信意味着消息主要传送到已经有兴趣参与的学生中,而无须在行动前公之于众。

在小世界网络里,人们不是简单地随机建立联系,这增加了他们与同一群人频繁互动的可能,即便在大型网络中也是如此。这样既减少了囚徒困境又有助于产生社会资本。“社会资本”一词如此有煽动力,一个原因就在于它暗含着一种堪与金融资本相比拟的权力增长。用经济学的语言来说,资本是财富与资产的积蓄。社会资本即是任何大型群体中使成员之间互相支持的那些行为和准则的积蓄。当社会学家谈论社会资本时,常对于结合型资本(bonding capital)和桥接型资本(bridging capital)做出区分。结合型资本是一个相对同质群体内部联系与信任的加深;桥接型资本则是相对异质群体之间联系的增多。要体会其中差别,试想,有多少人你能够借钱给他而不问归还的时间?桥接型资本的增加即表示你能借钱给他的人数增加;而结合型资本的增加则会使你借出更多的钱给原本同意借给他的那些人。

有关结合型和桥接型资本的差异,一个非常公开的示例就是霍华德·迪安的总统竞选。

到2003年年底,迪安竞选民主党候选人所获资助最多,受到公众关注也最多。人们普遍认为他处于领先地位,几乎所有人都在谈论他竞选成功的必然性。即便对必然性有争议的人也只是加强了这个观念,没有人费心去质疑其他候选人获胜的必然性。然而迪安的竞选却失败了。它做到了许多成功的竞选都应做的事:得到媒体报道,成功募款,激发了民众,甚至使得潜在的选民向竞选工作者和民意调查人确认,时间一到就会为迪安投票。但是当选举的时间到来时,他们却没有这样做。霍华德·迪安的竞选活动竟没有使他成为任何选民群体的第一选择。

迪安的竞选活动向他的支持者,尤其是年轻人,出色地传递了一个信息,那就是他们的活力与热情能够改变世界。这个信息部分上是有意传递出的,但很大程度上是人们在寻找某个东西,从迪安身上发现了它,然后通过Meetup和网络博客这样的工具自我组织来实现的。迪安的竞选活动使它最热忱的支持者之间产生结合型资本,在这一点上是无人能及的。他们从参与竞选中就感受到价值,并且到最后参与变得比目标更为重要,这对于一个需要赢取选票的行动可谓相当严重的弱点。为迪安竞选而工作的愉悦来自你知道自己站在历史正确的一边,竞选活动出色地运用了社会化工具将思想接近的人聚集到一起,这又进一步加强了上述体验。对于一个吸引到如此多热切年轻人参加的竞选活动,很自然会过分吹嘘自己能够起到的作用,而困难的现实是:你一周下来工作84个小时,夜晚睡在人家的沙发上,到头来你英勇的贡献对于竞选成功所需要的一切实属微不足道。因此,时不时喊喊口号鼓舞人心不会有错。

然而,一个活动可能走得太过了。在这里,太过就是指,当人们以为相信就足够了,而没有考虑进去那些操办竞选狂热的少数人和那些无动于衷却真正投票的多数人之间的差别。投票作为中心事件是枯燥和沉闷的。围站在一个小学的餐厅外可不是感受你的能量和热情将要改变世界的好方法,投票站里的数字统计破坏了获胜的任何必然性:队伍中每个不投票给迪安的人都抵消一张你阵营的选票。迪安的竞选活动意外地发起一场少数有激情的人的运动,而不是致力于获取选票的行动。

结合型资本通常具有较强的排他性,而桥接型资本则包容性较好。在小世界网络中,前者通常发生在小群体内,而后者发生在小群体之间。迪安的竞选活动在结合型资本方面做得非常之好,比如聚集起热忱的支持者,并募集了数百万美元的资金。但让人们为候选人投票却要的是桥接型资本,即试图与富有魔力的小圈子之外的那些人交流。支持厌食的那些群体也具有并且很好地利用了结合型资本:成员们在年龄、社会阶层上相对同质并在性别上完全一致。根据组别,Meetup小组依赖于(并同时产生)沿某个范围的结合型和桥接型资本。一个关于乒乓球的Meetup群组将会产生桥接型资本(无论年龄、阶层和性别每个人都可以加入),而对于全职黑人母亲群组,部分的吸引力正在于其同质性。

“同类相喜”的影响存在于每个社会系统当中,技术并不能将我们从社会偏好或者偏见中解放出来。如伟大的社会网络学者达纳·博伊德(danah boyd,她不对自己的名字使用大写字母)所指出的,MySpace和facebook这两大社会关系网络的用户群,反映了美国阶级社会结构的分界。facebook创建之始就是给大学生用的,因此当它向高中生打开虚拟之门,它仍是被表现为给那些要上大学的孩子;而用博伊德的话来说,MySpace则始终是“那些因为是怪人、疯子或同性恋,以及在学校为群体所排斥的孩子”的家。即便是我们对于联络感情的普通偏好,也能导致这般大规模的社会分隔。

不过,或许新的社会化工具最重要的影响在于,联系最广的那些人获得了更多的优势。大型社会网络变得紧密,更多地在于增加联系最广的那些人所能负担的联结数量,而不太会增加其普通成员所能负担的联结数目。