第六章

荷兰共和国的黄金时代

奥斯卡·吉尔德布洛姆

荷兰黄金时代是前现代经济增长的一个缩影。16世纪末17世纪初荷兰人民反抗腓力二世(Philip II)及其继任者统治的叛乱,恰逢一段史无前例的经济繁荣和文化鼎盛期。1580—1650年间,荷兰逐渐成为欧洲贸易主导者,这是一项建立在大规模商品农业和渔业、市场导向型制造业和低成本航运服务业基础上的伟大成就。军事举措和商业活动相互结合,使荷兰两大殖民公司荷兰东印度公司(VOC)和西印度公司(WIC)建立了一个连接亚洲、非洲和美洲主要贸易港的密集网络。

荷兰共和国是一个企业家的国度,一个多数国民的生计取决于他们对商品和服务买卖的判断性决策(judgmental decisions)的社会。 [1] 企业家不仅包括长途贸易商,还包括船主、渔民、技工、农夫和匠人。除了股份制殖民公司董事和大庄园管理者(他们凭判断性决策获得一份固定报酬)外,企业家的收入主要取决于市场活动的损益情况。

荷兰创业阶层的崛起至少比黄金时代早了两个世纪。自14世纪末起,荷兰开始参与商业乳品业、面包谷物输入及鲱鱼、啤酒和纺织品输出等商业活动。16世纪上半叶,农业商品化进程伴随畜牧业和泥炭采掘的发展继续深化,沿海省份的商人和船主同佛兰德、布拉班特、波罗的海地区、英国及法国和西班牙的大西洋沿岸建立了常规贸易联系。因此,黄金时代的创业成就很大程度上是一种原有潜能的变现。

尽管如此,在荷兰共和国独立后确实也发生了一些重大变化。16世纪八九十年代,成千上万劳动力和匠人迁离南部省份,这刺激了纺织业、制糖业、军工业及油漆业、书籍、地图和其他各种奢侈品行业的发展。1585年安特卫普城的衰落和该城至少15商人的群体外迁,则显著扩大了阿姆斯特丹市场的规模和范围。此外,若荷兰共和国未能摆脱哈布斯堡王朝的统治,低地国家要同亚洲、非洲和美洲建立直接贸易联系也无法想象。

本章分析荷兰黄金时代的企业家在农业、工业和贸易方面做出的贡献。企业家们是否具备优秀的个人品质,并体现在人力资本、社会资本或金融资本上?抑或是一套更有利的法律、政治和商业制度,不管传承自以往时代还是从其他先进国家复制,使荷兰拥有比欧洲其他地区更多的男人和女人创建私营企业,买卖商品、服务,并管理因依赖市场交易而带来的风险?又或者,荷兰的企业家或制度并无特别之处,它只是把握了深陷经济危机和连绵战乱的欧洲其他潜在竞争者所错失的经济机会?

一、企业家的国度

在绝大多数荷兰黄金时代的文献中,企业家的贡献均绕不开一小群极为成功的商人和制造商的经济成就。 [2] 他们通常包括16世纪和17世纪之交定居阿姆斯特丹的门第显赫的佛兰德和葡萄牙富商,稍后来自佛兰德和布拉班特的技能型仪器制造商、制图师、专家学者、出版商、制糖师、油漆匠、丝织工,以及17世纪末来自法国的胡格诺派熟练丝织工。 [3] 极少数研究企业家精神的历史学家会考虑其他依靠判断性决策从事商品和服务买卖的人群。 [4] 但他们的人数必定数以万计。

关于表现活跃的企业家数量,一种非常粗略的统计是荷兰共和国的城市化率。到17世纪中叶,总人口中约有40%生活在城市,尽管存在显著的地区差异。虽然一些内陆省份城市化率未超过25%,整个国家的城市化率却一度高达不可思议的60%(De Vries和Van der Woude,1997)。如此高的城市化水平若缺少企业家的参与将不可想象。首先,存在不计其数的商品农(commercial farmers)、批发商、零售商及负责城市人口食物供应的船主。 [5] 其次,存在一群为居民提供各种各样耐用消费品的自雇型(self-employed)匠人和店主(Posthumus,1908,第269—270页、第274页)。再者,荷兰经济从农产品、制造品和殖民地商品的进出口贸易中获得了蓬勃发展。 [6]

但断言荷兰共和国是一个企业家的国度需要更多有说服力的推理。我们必须推算企业家的数量。14—15世纪末荷兰省、弗里斯兰省和西兰省等沿海省份的乡村是一个合理的切入点,当时泥土夯实作业极大地改变了农村人口的经济概貌。 [7] 以往种植面包谷物的农民将家庭生产转向了奶制品、肉类及大麻和茜草等工业作物,这些工业作物随后被售往荷兰各省份。与此同时,他们将泥炭采掘、捕鱼和造船等作为一种副业,结果产生了一种颇具现代色彩的农村经济,其中至少有部分农户已依靠雇佣劳动和创业活动相混合的形式作为生计来源(Van Bavel,2003,2004)。

农村企业家数量的最佳近似可通过考察涉足乳品业的家庭数量获得,乳品业可能是当时最重要的单一农业部门。意大利编年史家洛多维科·圭恰迪尼(Lodovico Guicciardini)于1567年写道,仅荷兰省奶酪和黄油的年产量便相当于葡萄牙香料进口总额(Guicciardini等,1567)。考虑到占用土地的较少规模和每户家庭有限的奶牛头数,粗略计算显示,约有1500户(占荷兰省家庭总数的12—23)乡民从事商业乳品业。绝大多数农户的生产能力足以确保自己家人充分就业,有时甚至需额外雇用女工或农场佣工(Van Bavel和Gelderblom,2010)。整个荷兰省的农村企业家总数显然更多。一方面,依赖于乡村或小城镇批发商或零售商的农户开始供应他们的食品、服饰以及粪肥、干草、饲料、设备和良种畜等农用物资。 [8] 另一方面,存在数以百计的鲱鱼渔民和船主,以及规模虽小却发展迅猛的企业家队伍,他们经营着造纸厂、锯木厂、晒盐场、茜草加工、砖瓦厂及位于大江大湖沿岸的造船厂(Van der Woude,1972;Van Bavel和Van Zanden,2004)。

但这类企业家究竟有多少?阿姆斯特丹北部小镇艾登(Edam)上流家庭的财富和主要职业情况,使我们能得出一个初步估计。 [9] 1462年的艾登只有2400名人口,包括至少200名渔民、船主、批发商、造船工和富农(拥有5头或以上奶牛的农民)。当中还不包括面包师、屠夫和鱼贩子之流。若假设他们总共占总人口的23,则该时期这类企业家的比例将达到12.5%。1560年城镇居民曾增加到3750人,但此时具备相似经济地位的企业家(160名)更少而非更多。这种情形似乎可通过拥有大地产、大规模工业作坊及掌控着大量航运和贸易业务的阿姆斯特丹商人和船主这类城镇居民人数的下降来解释。

即使从整个荷兰共和国来看,当时高度商业化的荷兰省乡村也是一个异类。 [10] 在早期,只有弗里斯兰省和西兰省等沿海省份的部分地区经历过类似的农业专业化过程。 [11] 在更广阔的内陆省份,占主导的仍是自给自足型农业,城市企业家只提供极为有限的商品和服务种类(Brusse,1999)。但即使这些地方,人们也能发现由生产力较高的少数富农支配的农业区。例如,在格德司河(Guelders)流域,定期租赁的发展及土地所有者(贵族、宗教机构和城镇居民)为维修作业、水利工程和基础设施建设提供资金的义务,导致了较高的投资率(Van Bavel,2001)。这促进了一小群佃农大户的发展,他们将高额农业收入用于牲畜、种子、工具和劳动力等方面的短期投资。他们利用由更集中的土地产权和租赁权分配所释放的本地剩余劳动力,在16世纪便能从事面向市场的生产。

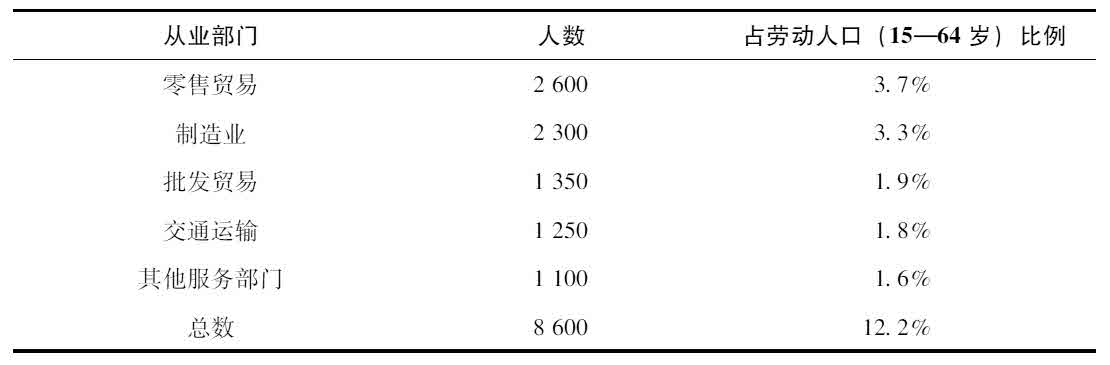

同样的,考察创业活动最显而易见的地方仍然是积极参与国内外贸易的主要港口和制造业中心。其中包括莱顿(Leiden)、哈勒姆(Haarlem)、鹿特丹和米德尔堡,以及一些荷兰省和弗里斯兰省的小港口,当然还有阿姆斯特丹城。阿姆斯特丹极为丰富的编年史料使我们可以估算17世纪前的25年中这里活跃着的企业家数量(参见表6-1)。

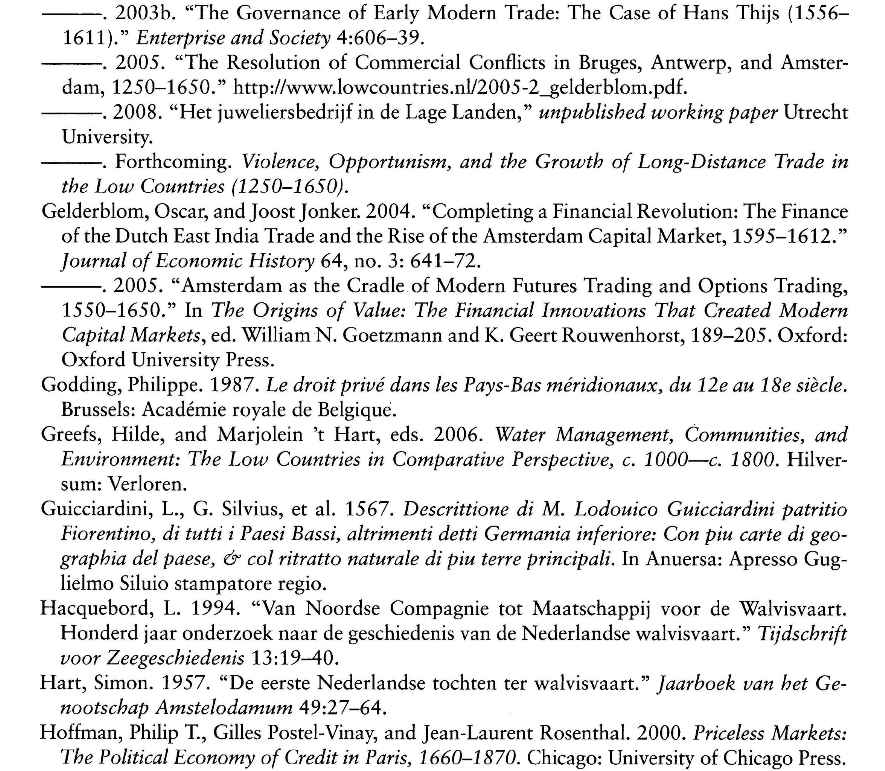

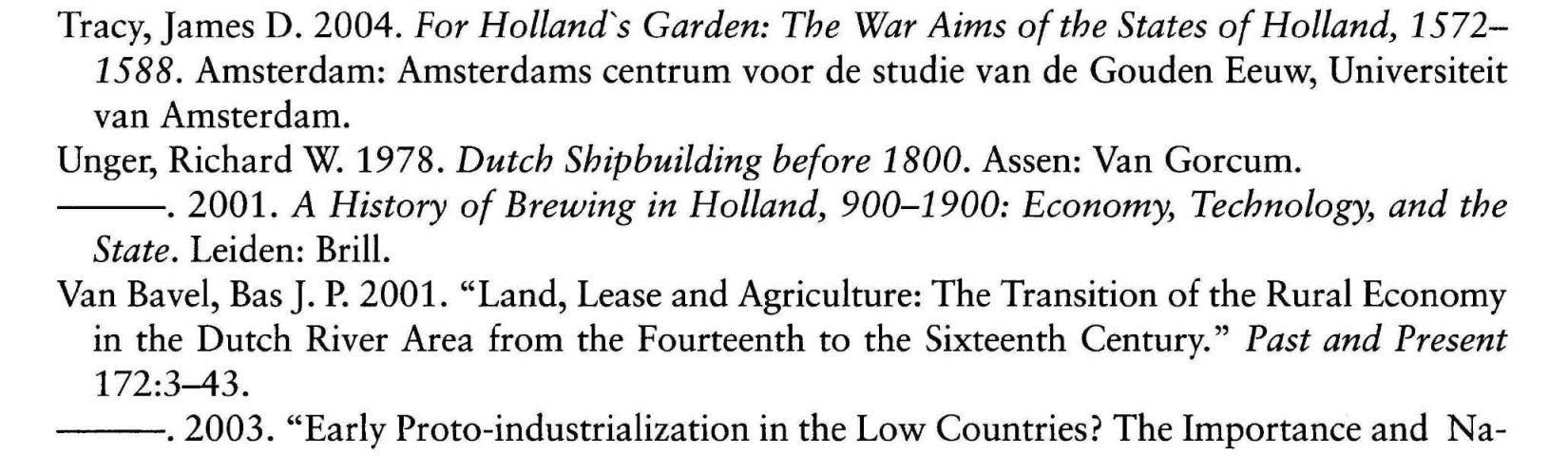

表6-1 阿姆斯特丹各部门企业家数量的估计值(约1620年)

资料来源:参见本章附录

阿姆斯特丹最大的企业家群体是人数约为2600名的店主。屠夫、面包师、杂货商、补鞋匠及酒类、鱼类和水果类交易商维持着1620年达12万的城市人口。还有数量不相上下的制造商,他们中部分也供应本地居民的需求。但除了制造服饰、鞋子、坛坛罐罐和其他家居用品的能工巧匠外,还有许多造船工、金银匠、油漆工和印刷工,为本地和外地顾客提供服务。阿姆斯特丹在国际贸易中的主导地位,可通过商人和船主及为商业部门提供支持的经纪商、旅馆主人和公证员一窥全貌。据估算,各类企业家加起来约占阿姆斯特丹劳动力人口的12.5%。若这一相对比例能代表荷兰共和国的其他城镇,那么按当时多达1600个的城镇数量计算,企业家总数将高达4.5万名,到1650年则超过6万名。 [12]

二、企业家与创新

城乡个体经营户的较高比率是早期现代荷兰经济的一个显著特点。但这些企业家是否可用熊彼特的创造性破坏理论来解释?显然,多数人只会对经济机会做出被动反应而非主动创造它们。事实上,关于企业家如何推动前工业化欧洲经济变迁的传统解释,均支持一种更严格的定义,因为它们主要关注少数人的独特品质,包括他们的管理技能、技术能力、商业网络、金融资本甚至资本主义精神。 [13]

这种对少数实属例外的企业家个人品质的兴趣,在荷兰黄金时代的编年史文献中得到了回应。特别地,1585年后迁自南部省份的佛兰德商人和匠人,往往被描述成较他们的荷兰同行技能更高、更富有、门第更显赫且胆识更大,该时期定居荷兰的一小群葡萄牙犹太人也享有这一赞誉。 [14] 相关例子如安特卫普商人艾萨克·勒迈尔(Isaac Lemaire)和德克·范俄斯(Dirck van Os),这两人在扩展同俄国、西班牙和意大利的贸易关系,以及东印度香料贸易和阿姆斯特丹北部大规模土地开垦中表现得极其抢眼。勒迈尔对荷兰东印度公司的投资虽招致多起讼诉,遭到破产,并最终不得不离开安特卫普城,却使他的声望有增无减。 [15]

一个国家似乎完全有可能通过创新型企业家的大规模流动,来迅速获得经济和技术上的领导权。一个例子是居住在阿姆斯特丹近郊的农民和技工科内利斯(Cornelis Corneliz.van Uitgeest),他于1594年开办了第一家风力锯木场(De Vries和Van der Woude,1997,第345—349页;Bonke等,2002)。威廉·于塞林克斯(Willem Usselincx)的名字则和1600年后美洲新市场的开辟密不可分(Den Heijer,2005)。16世纪头十年,兰伯特·范特威汉森(Lambert van Tweenhuysen)最早在北部海域开始捕鲸活动。 [16] 1618年,路易斯·吉尔(Louis de Geer)和埃利亚斯·特里普(Elias Trip)开始在瑞典建立多家钢铁厂。然而,即使这些人都有着异乎寻常的商业头脑,但他们的活动也不能很好地解释荷兰经济无可比拟的增长。

在许多经济部门,重大技术和组织革新早在黄金时代许久前便已出现。例如,鲱鱼渔业和远洋运输船舶的改进(Unger,1978),黄油、酒类和鲱鱼等食品的加工 [17] ,斯堪的纳维亚、波兰、法国和伊比利亚半岛等地新市场的开拓(Van Tielhof,2002;Posthumus,1971;Lesger,2006),荷兰省圩田的水利管理(Van Tielhof和Van Dam,2007;Greefs和Hart,2006),泥炭作为一种制造业能源来源的引进(Van Tielhof,2005),以及从茜草中提取红色染料的工艺、晒盐和造砖等乡村工业的发展等。 [18] 注意到这些创新极少和某些特定的工程师或企业家有关联很重要。即使名噪一时的工艺或技术进步,如往往和佛兰德渔民威廉·伯克索(Willem Beukelszoon)一起被提起的去除鲱鱼内脏的工序,在目前仍不乏争议(Doorman,1956)。

和这些黄金时代以前的创新有关联的人物名字的遗失,并非只是不完整历史记录的人为原因。 [19] 例如,这在荷兰省和弗里斯兰省竞争日趋剧烈的黄油和奶酪生产中随处可见。15世纪、16世纪奶制品产量的不断增加和质量的逐步提高是下列各因素的共同结果,包括导致每头奶牛产奶量更高的牲畜照料、饲养和育种方式的改进,农场建筑物内部构造的相应改良,以及搅奶和制干酪器具、黄油和奶酪实际制备方法的改进。结果,人们并不把这种成就归功于任何一个农民或其妻子。事实上,甚至17世纪取代大量手工劳作的牛拉搅拌磨也没有一个为人熟知的发明者(Boekel,1929,注释42)。

同时,荷兰共和国的技术进步由各经济部门之间持续不断的相互作用所驱动(Davids,1995,2008)。这类创新网络的一个例子是围绕荷兰风车的一系列发明(Davids,1998)。随着15世纪为满足水利管理需求而首次采用谷物磨粉机后,风车技术在荷兰黄金时代的石油、纸张和木材等工业作坊得到了进一步普及。由于船舶设计的进步,锯木作业反过来又刺激了荷兰造船业的发展。荷兰航运和贸易竞争力同导航仪器和地图的改进及“partenrederij”(一种最早用于航运但慢慢也被用于造纸厂和锯木厂的有限责任契约)的引进密切相关(参见下面章节的“产权与契约法”)。

地区间的商品和服务交易也促进了单个部门的发展。这在16世纪低地国家北方和南方省份之间不断加强的互动联系中体现得最为明显。为了获得南方省份的高附加值制成品和资本,荷兰省须出口大量奶酪、鲱鱼和泥炭,该省居民建立了一种过境贸易,交换来自波罗的海和法国大西洋沿岸的谷物、兽皮、食盐和酒类,结果推动了经济专业化的进程(Lesger,2006;Gelderblom,2003a)。

产品、市场和生产工序的绝大多数创新也无法追溯到个体企业家。但是,也有少数例外,最明显的是安特卫普于1585年衰落后的头几十年间。这些企业家包括同意大利、俄国和西非开展贸易的第一批商人,同亚洲和美洲有贸易往来的先行者,建造第一艘福禄特帆船(fluytschip)的造船工人,优质地图的印刷商,织带机的发明者(Vogel,1986)以及玻璃、郁金香和象牙梳等奢侈品的最早生产商。有时,人们也能指出引进了新产品和新技术的一小群人,如在荷兰省和西兰省主要港口教授复式记账法的佛兰德学者,早期制糖厂的业主或阿姆斯特丹的第一批珠宝商(Davids,2008)。 [20]

16—17世纪之交,工业、航运和贸易上的这一连串创新至少部分源于该时期的政治动乱。在“八十年战争”(Dutch Revolt)的头几十年,低地国家的经济遭到极其严重的破坏,由此导致的商品和服务供不应求推升了物价,使利润虚增,并减少了最早一批企业家(他们大多是来自南部省份的移民)的创业风险。同时,对引进新市场、新产品和新技术持认同态度的企业家,从移民劳动力的知识和技能中受益匪浅。例如,1595年后定居阿姆斯特丹的佛兰德和葡萄牙珠宝商,展现出了他们从安特卫普带来的作为金匠和钻石切割商的精湛技术。早期制糖厂业主雇用经验丰富的日耳曼和佛兰德能工巧匠来监督生产,同时限制自己的原材料采购和成品糖销售规模。技能型工人和富商之间的此类组合关系,在丝织品、皮革、食盐、茜草和烟草等的生产中普遍存在。 [21]

这些城市工业组织也证实了那些使制造业得以成型的制度框架的重要性。荷兰城镇手工业行会允许商人给从事奢侈品生产的能工巧匠支付报酬,从而认可了很大一部分由他们创造的附加值。城市手艺人接受了这些制度安排(至少在经济扩张早期),因为他们挣得的收入多得足以让他们中的某些人跻身上层社会,并成为商人。这可通过16世纪末阿姆斯特丹一些以金匠起家并在职业生涯末期成了富裕珠宝商的匠人得到证实。 [22]

城市地方官也试图将早期企业家吸引到他们的辖区,特别是在1580—1620年间的经济繁荣时期。丝织工、玻璃制造商、制糖商和其他各种各样的制造商从免缴税款、廉价劳动力(童工)、优惠贷款、担保销售,甚至整套生产设备中获益颇丰。 [23] 市政当局的主要兴趣在进口替代、非技能型劳动力或城市平民的就业、境况不佳行业的扶持等方面。在许多行业欣欣向荣的地方,这类政策的效应很难衡量。另一方面,一些企业家在好几年里都背井离乡,乃至在试图种植桑树以取代亚洲丝绸进口的商业投资中惨遭失败(Eerenbeemt,1983,1985,1993)。

一种对创业活动更有针对性的刺激措施是17世纪末荷兰省各地引进的专利制度(Davids,1995;De Vires和Van der Woude,1997)。在纺织业、碾磨业、航运业和其他一些部门,由于专利制度,新知识的生产者可以从应用他们的知识中获得一定份额的收益。特别是在1580—1650年间,专利为数以百计有天赋的手艺人和工程师收获自己的独创性“果实”提供了可能。政府刺激创新的另一项常用措施是颁发进入新市场或销售新产品的垄断权。这些排他性的销售权利[准确的称谓是“专利”(octrooien),类似于技术创新专利]为创新者提供了相似的经济报酬(Davids,1995)。最著名的例子是致力于亚洲和美洲贸易的股份制公司,但垄断权也被授给格陵兰岛附近的捕鲸者(Hacquebord,1994)、莱顿的佛兰德布料商(Posthumus,1939),以及诸如麝猫香(一种取自美洲麝香猫尾部囊体的用来制作香水的有味物质)等非耐用商品的生产商和交易商(Prins,1936)。尽管除了殖民公司外,这类垄断权在1650年后戛然而止,但后来荷兰企业家从试图刺激本国经济的国外统治者那里获得了许多类似的特权(Eeghen,1961)。

由于创造的租金被认为超过了支付劳动和资本报酬所必需的利润,故借助卡特尔和垄断权来排除竞争对手的做法一直饱受诟病。但荷兰“专利”的实际应用事实上相当于一种企业家能用来补偿启动成本和部分创新活动风险的收入。 [24] 这种经济逻辑映衬了约瑟夫·熊彼特对企业家精神的理解,并指向一种对荷兰黄金时代广泛应用新知识的、最终也可能是最重要的解释,即企业家有强大的能力动员资本投资于农业、工业和服务业。

三、富人

关于荷兰黄金时代,尤为令人费解的一点是,直到1580年企业家财富尚不足以为农业、工业和贸易上的大型投资提供资金。“八十年战争”以前,酿酒商、纺织品制造商和低地国家的北部商人很少能有超过几千荷兰盾的资产(Brünner,1924)。例如,在1498年,莱顿(当时荷兰省的主要毛织品产地)只有五名布料商的财富超过了5000荷兰盾(Posthumus,1908,第278页)。16世纪中叶荷兰省和西兰省商人和制造商的营运资本也不过尔尔。根据1543年哈布斯堡税收员的推算,阿姆斯特丹、代尔夫特、米德尔堡、弗卢辛(Flushing)和维里(Veere)企业家的平均投资资本为6000荷兰盾左右。 [25] 这些估算值同当时安特卫普的外地和本地富商拥有的数以万计荷兰盾的财富比起来显然相形见绌。

因此,许多历史学家认为的,只有当南部省份的富商大批涌入北方时经济扩张才算真正开始的这种观点就不足为其了。他们的资本为欧洲内部贸易的迅速扩张、西印度公司(1602)和东印度公司(1621)这两大荷兰殖民公司的创立,以及1609年阿姆斯特丹银行在成立之初便实现巨大营业额,提供了必要条件。但仔细考察这些移民的财富后会发现,涌入阿姆斯特丹的绝大多数南省人都资财不多或身无分文。即使西印度公司的最大投资方,其初始投入也不过才几千荷兰盾(Gelderblom,2002;也可参见Gelderblom,2003a)。有关其他移民商人(特别是德国人和葡萄牙犹太人)财富的有限可得的资料也显示了类似的情况。

这并不是说这些企业家对阿姆斯特丹市场的增长毫无贡献。恰恰相反,1580—1630年间,来自南部省份的移民及其后代构成了阿姆斯特丹13的商人群体。他们的个人财富所占的比例也差不多,因此他们的到来大约使可得的投资资本增加了50%。若这些资本对开展商业活动无足轻重,则人们如何解释大约在1590—1620年间荷兰经济的爆炸性增长?

一种解释可能是斯凯尔特河(Scheldt)的封航,以及哈布斯堡王朝、法国和英国之间的战乱为甘冒政治风险从事伊比利亚半岛、意大利和黎凡特等地贸易的荷兰商人创造了意外之财。但在所有这些地区的市场上,荷兰人必须同英国和法国商人展开竞争。同时,在竞争激烈的波罗的海商业圈(传统的荷兰商业据点),投资收益率也从未高于5%—10%(Van Tielhof,2002;Gelderblom,2000)。

一个更为重要的财富杠杆是同东印度地区的贸易。到1608年,于1595—1602年间来自阿姆斯特丹的早期公司的累计收益已达到了1500万荷兰盾,相应的投资总额为900万荷兰盾(包括1602年荷兰东印度公司在当地商会的360万荷兰盾的投资)。在随后几十年中,荷兰东印度公司的获利能力至少未出现明显下滑。1631年,当荷兰东印度公司创立30年后,其派发的红利总额高达1100万荷兰盾。换言之,参与荷兰东印度贸易的阿姆斯特丹投资者在不到40年的时间里,积累了1700万荷兰盾的财富。单从这一数字来看,1631年约0.5%的财富税创造了总额高达6600万荷兰盾的财富,其中3500万荷兰盾可归功于阿姆斯特丹的商人群体。当时,即使这些税收不包括动产税和纳税人的财富税,东印度贸易对阿姆斯特丹财富的贡献仍极其巨大。但问题是,这些中等收入的商人如何能成功地为启动如此巨大的投资筹到资金?

四、财产与契约法

经济状况一般的企业家必须依靠他人为其业务提供资金。在前工业化的欧洲,获得追加资本的首选途径是借助于亲戚关系。荷兰的农业、工业、航运和贸易也不例外。一方面,父子、兄弟、叔伯和堂兄弟共同经营合伙企业;另一方面,有闲钱但不愿承担商业风险的亲戚,可把闲置资金存借给富于创业精神的家族成员,并获得固定的借贷收益。通过婚姻和长期的交情,也可进一步拓宽这种互信互赖的合伙人和债权人圈子。

在荷兰共和国刚步入黄金时代时,企业家面临的资金挑战是其亲朋好友的财富有限,而潜在有利可图的投资项目则到处都是。把握这些机会的唯一可行的做法是寻求外部投资者,即愿意同担风险并共享收益的合伙人,或愿意为获得一笔固定报酬而出借资金的贷款人。但缺乏可靠的人际关系,局外人很难同潜在合伙人或债务人事先建立信任关系,正如不能确保契约签订后他们定会照章执行一样。这给能使陌生人之间实现资金转让的债务和股权契约的发展带来了额外成本。

第一种解决方法是引进写明公司契约条款的普通合伙制。 [26] 明确一家合资企业的存续期限和经营目的,限制合伙人承担协议期内失败交易的责任。阿姆斯特丹存留下来的多份公证书表明,这类公司契约被应用于各种各样的经济部门。但是,这种非常基本的有限责任制的应用范围可能更广,因为到16世纪末许多合伙人已开始自行记录这类协议(Moree,1990)。公司契约并不限制债务伙伴在协议范围内发生的责任。换言之,公司债权人随时可以向该公司任何一名合伙人追讨其未偿债务,不管后者是否正和其他合伙人一同遭受损失。这正是公司契约通常都在彼此有社会纽带的企业家之间签订的原因。

除此以外的另一种方法是引进“股份制公司”(partenrederij),即一种共同拥有渔船、运输船或商船的契约安排(Riemersma,1952;Posthumus,1953;Broeze,1976—1978)。当时,将海上损失限定为一家船运企业全部价值的做法似已得到普遍采用,因此,股份制公司把每个股东的责任限定在各自的投资份额上。将所有权分割成8股、16股、32股甚至更多,从而使财力最单薄的股东也有参与机会的公司并不少见。此外,这种契约允许公司管理层把实际经营权授予一两名股东,因而可以面向更多的潜在投资者。这种契约形式最早在何时何地实行尚不清楚,但可以确定的是,到1450年它已成为低地国家和德国北部渔业和航运业的习惯做法。

在黄金时代,股份制公司扩展到了其他对资本要求较高的部门,包括造纸厂、锯木厂、泥炭采掘场以及第一批前往西非和亚洲的公司。 [27] 阿姆斯特丹、鹿特丹、米德尔堡和其他一些16世纪90年代港口的所有早期殖民公司,都由许多股东共同所有,当中一些人把自己的部分投资转售给了他人。尽管存在一个重要差异,即人们普遍认为荷兰东印度公司的投资不是一次性的海外贸易,但该公司的财务架构其实同股份制公司极为相似。事实上,该公司的特许状一开始规定初始股份的偿还期限为10年,但它被多次延长,最终创造了一家永续型股份制公司,即荷兰东印度公司。

到1650年,有限责任的股权融资在荷兰远洋航运、鲱鱼捕捞、捕鲸、殖民贸易及少数资本密集型制造业中已是通行惯例,但其他经济部门并非如此(De Vries和Van der Woude,1997)。在农业、批发贸易、零售业和手工艺生产中,企业家仍靠自有资金或小规模合伙企业运作。如有需要,他们会通过中长期贷款进一步扩大营运资本,这些贷款主要来自亲戚(也可能是外部人)的存款。但企业家要获得陌生人的信贷,必须提供某些抵押品,以向债权人保证后者能收回出借的资本。

有意思的是,这种抵押品最古老的一种形式仍然是以人际关系为基础的:必须有担保人,他们足够了解债务人的经济状况,在债权人中又有可靠的声望。一旦债务违约,债权人很容易就能找到担保人,担保人在确保债务偿还中便能起重大作用。 [28] 究竟有多少信贷依靠个人担保人并不清楚,但公证书资料显示,这种方法在黄金时代以前或期间的荷兰贸易、工业和农业部门得到了广泛应用。

不能或不愿借用亲朋好友信誉的企业家,可以用他们自己的财产作抵押。一个显而易见的可能方法是,企业家拿自己的产品作抵押以获得贷款。当然,这正是商品延期付款的基本原理,但它也被用于长期信贷业务。例如,荷兰省和西兰省的农民会给他们的谷物、茜草和黄油签订远期契约。城市手艺人和零售商为获得现金,可将他们的财产拿到当铺或贷款银行(banken van lening)作抵押。 [29] 但把货物作为抵押品有严重的局限性。债权人必须准确评估商品的成色,且不得不把它们储存在一个安全的地方,以防出现变质、损坏、失窃或被借款人挪用等(Gelderblom和Jonker,2005)。特别是后面几点,使得临时转售这些商品较为困难。此外,把商品抵押给债权人对想在短期内把它们转手出去的企业家意义不大。 [30]

一种更合适的获取长期融资的手段是发行由不动产担保的年金债券。这种做法最早在13世纪的低地国家使用,其重要性在此后几个世纪大大增加(Zuijderduijin,2009)。急需资金的企业家出售年收入(年金)索取权,以换取一定数量的本金。对既想获得稳定的未来租金流又不愿承担高风险的拥有过剩资金的储户而言,购买年金债券是一个不错的方案。一方面,年金债券通常被认为不具有高利贷性质;另一方面,年金所依托的不动产的价值极其稳定,特别是越来越多的房屋已改用砖块而非木料建造。此外,16世纪初查理五世(Charles V)颁布的法规,授予想转让债权的债权人可将其债权出售给某个第三方(Van der Wee,1967;Gelderblom和Jonker,2004)。最后,所有不动产交易及相关信贷业务都必须由城镇和乡村法官登记在案。 [31] 这样做主要是出于财政方面的考虑,但登记资料显然包含年金债券购买者在同其债务人确立信任关系时所需的全部信息,这些信息在发生违约时对法院裁决非常有用。

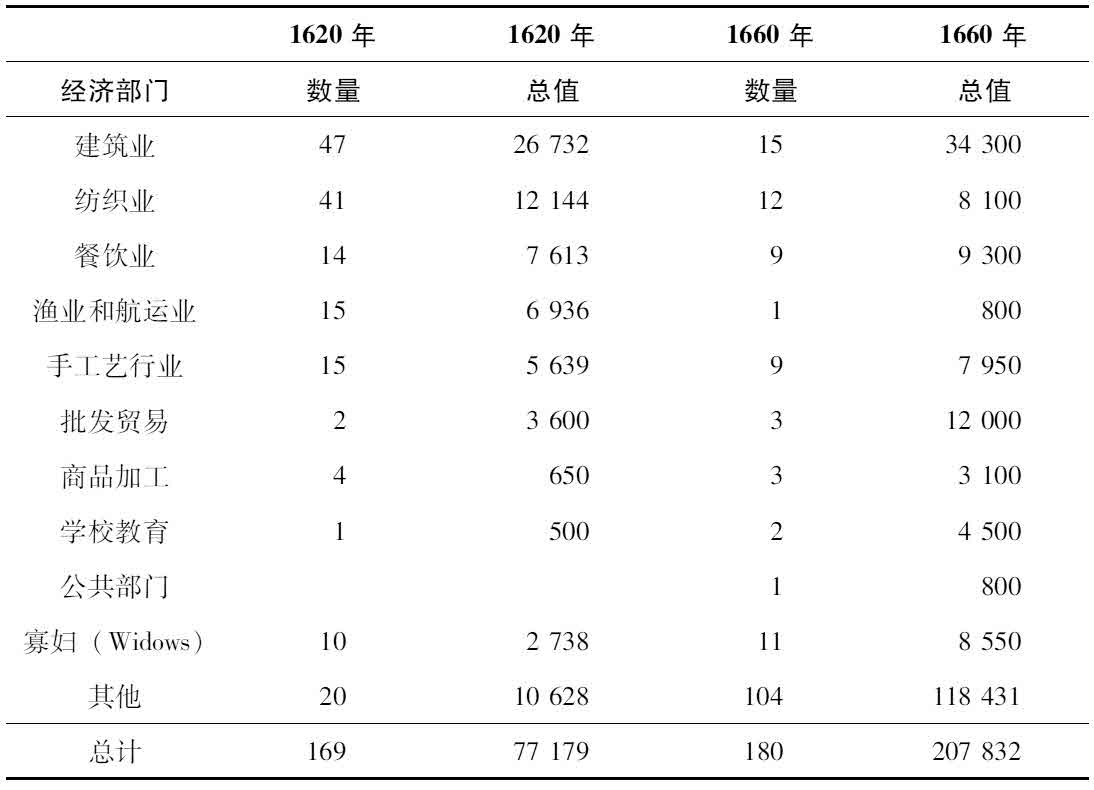

来自低地国家不同地区的证据显示,年金债券是小企业家扩张业务的一种重要手段。在荷兰省和布拉班特省,私人债务登记资料自15世纪末便得到了保存。 [32] 关于珠宝交易的案例研究表明,在1530—1565年间的安特卫普,来自佛兰德、布拉班特和荷兰省的金匠和钻石切割商通过出售年金债券跻身独立珠宝商之列。 [33] 对莱顿市政官记录的1620—1660年间该市年金债券情况的初步分析,也披露了相似的情形(参见表6-2)。

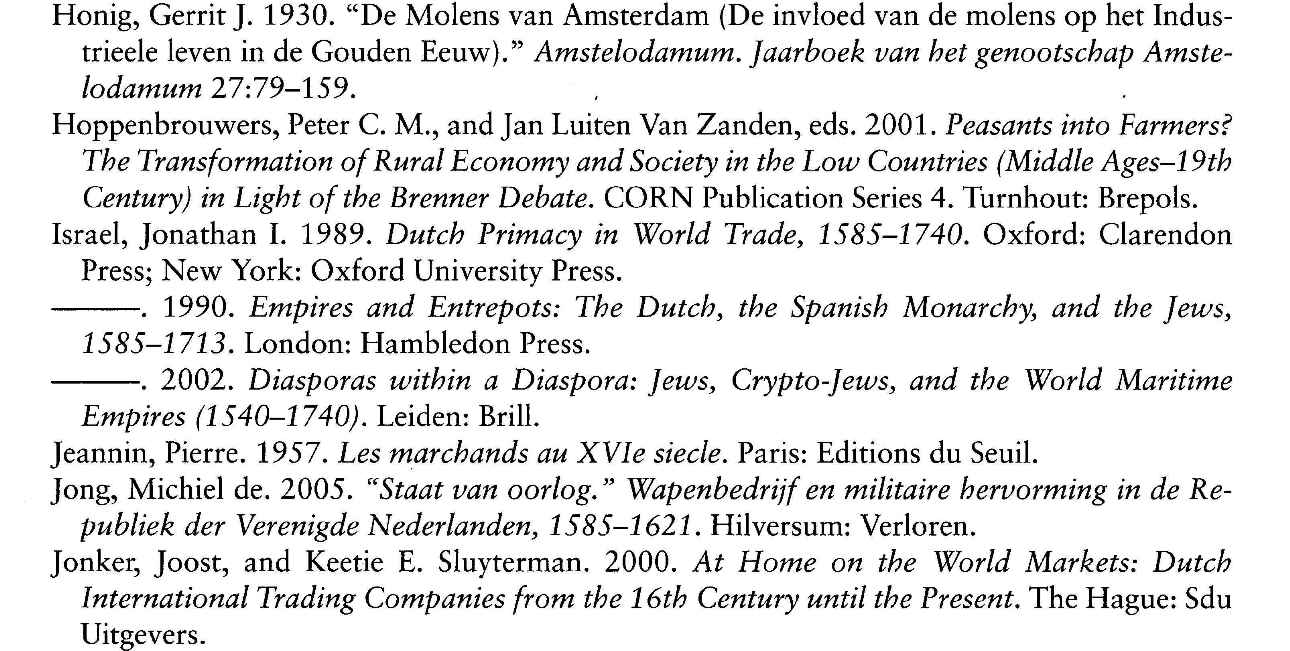

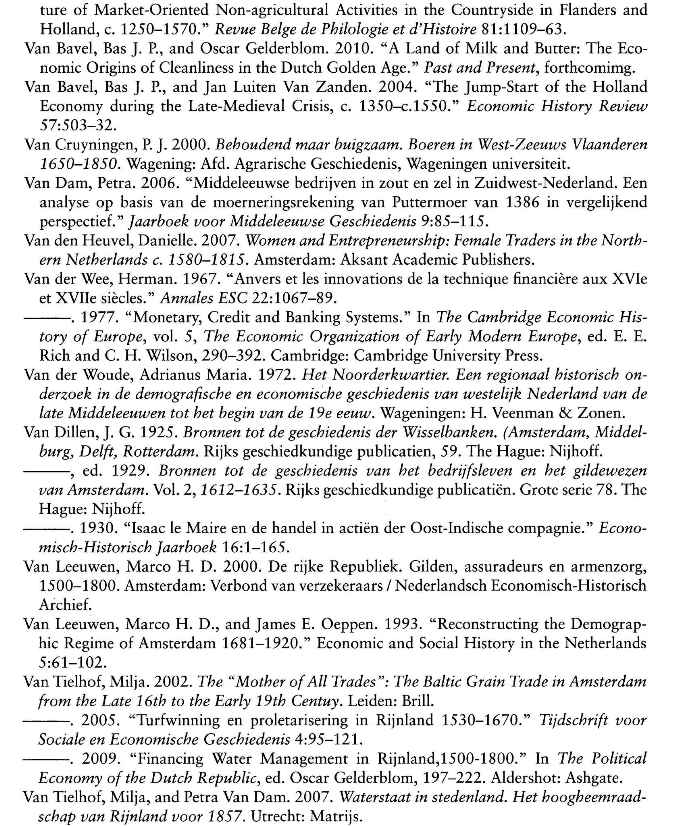

表6-2 莱顿市参议员登记的1620—1660年间该市定期年金债券的数量和总值

资料来源:莱顿市档案,Rentenboeken,Inv.Nr.71,nrs.P,Q,LL,MM,NN,OO

1620年,莱顿约有170名小企业家发行了总额达77000荷兰盾的定期年金债券。他们中有一半从事纺织品和建筑行业,另有13是手艺人、零售商、船主和渔民。全部年金债券的平均价值为450荷兰盾,这个价值相当低,特别是相比于少数零售商发行的年金债券(平均1800荷兰盾)。40年后,使用这种信用工具的企业家虽略有增加,但每份债权的总价值却几乎翻了3倍。建筑商、纺织品生产商和其他手艺人仍然是主要贷款人。

但年金债券在为企业提供融资上也有局限性。除了强制登记外,其利率被固定在6.25%,尽管这一利率值在16世纪较有竞争力,但到17世纪已越来越不具有优势(Gelderblom和Jonker,2004)。该问题最终通过降低法定利率得到解决,但其他问题仍然存在。最大的问题是,人们只能把大量“年金债券”固定在一项具体的不动产上。当17世纪末和18世纪城镇不再扩张、不动产租赁价值趋于稳定甚至下跌时,这种缺陷便表现得愈加明显。因此,除年金债券以外,企业家确实需要与不动产所有权无关的其他中长期贷款。但他们还能拿什么做抵押呢?

16世纪中叶,安特卫普货币市场上的商人开始签发本票,也就是人们熟知的承兑票据(bills obligatory)或借据(IOUs)。这种其他国家也在使用的信用工具具有可转让性,是一种标准期限为3个月、6个月或1年不等的计息贷款(Ehrenberg,1896,第25页;Van der Wee,1967,第1080—1081页;Van der Wee,1977)。1585年后,安特卫普商人的大规模外迁将这种承兑票据带到了阿姆斯特丹。承兑票据较之年金债券和家庭存款的优点是,债权人能事先决定什么时候收回自己的资金。这对借款人而言并不成问题,因为他们可选择的签订债务契约的贷款人非常多,也可以使不同贷款的偿还期限差异化。 [34] 而且,许多票据实际上在到期时一再被拖延,最终变成了一种长期信用工具(Gelderblom和Jonker,2004)。

至少对贷款人而言,剩下的唯一问题和抵押品有关。借款人只需拿他们的人格和货物担保即可,不必提供任何进一步的说明。即使个人票据只代表少量资金(通常不高于1000荷兰盾或1500荷兰盾),考虑到抵押标的的随意性和低门槛,坏账清算也会带来一定问题。即使以国家法令强制借据的可转让性,也并未真正解决这一问题,因为只有了解债务人经济状况的商人才愿意接手一份债务契约。因此,1543年查理五世追加颁布的法令事实上限制了活跃在安特卫普市场上的商人对借据的使用(Gelderblom和Jonker,2004)。

1602年荷兰东印度公司的成立才最终发明了一种理想的贷款抵押品,即东印度公司的股票。 [35] 16世纪90年代便已使用安特卫普式借据来为业务吸纳外部资金的阿姆斯特丹商人,几乎立刻认识到了股票作为“一种某知名公司债权(所有权)凭证,具有流动性强、发生违约时也容易转手,可参考每日报价进行快速估值,且所有权表述清晰”等潜在优势(Gelderblom和Jonker,2004,第660页)。利用股票的安全性来借钱,即使在今天也是一种广泛使用的融资方式,它使不具备私人关系的商人得以涉足信贷业务,因为贷款人总是可以把股票背书转让出去或予以清算。它很快便在更大的商人群体里得到了应用。

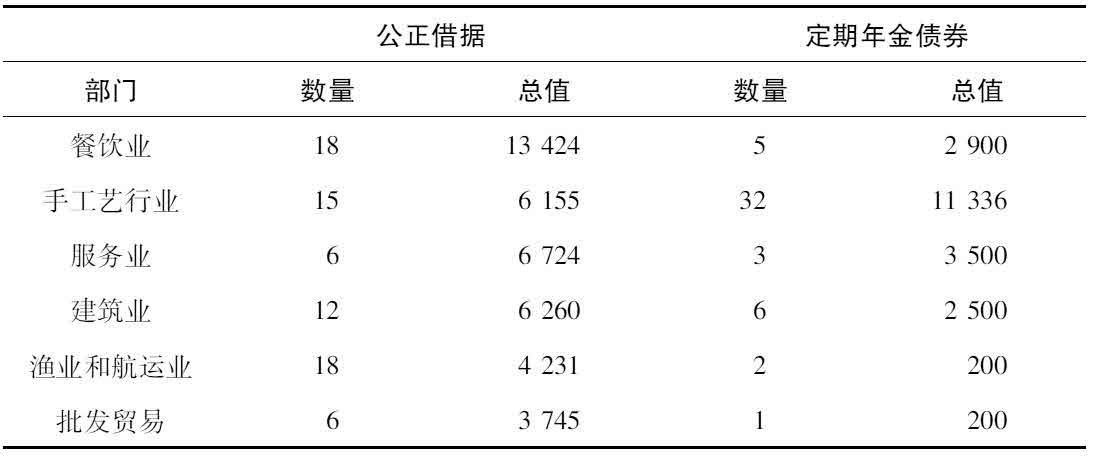

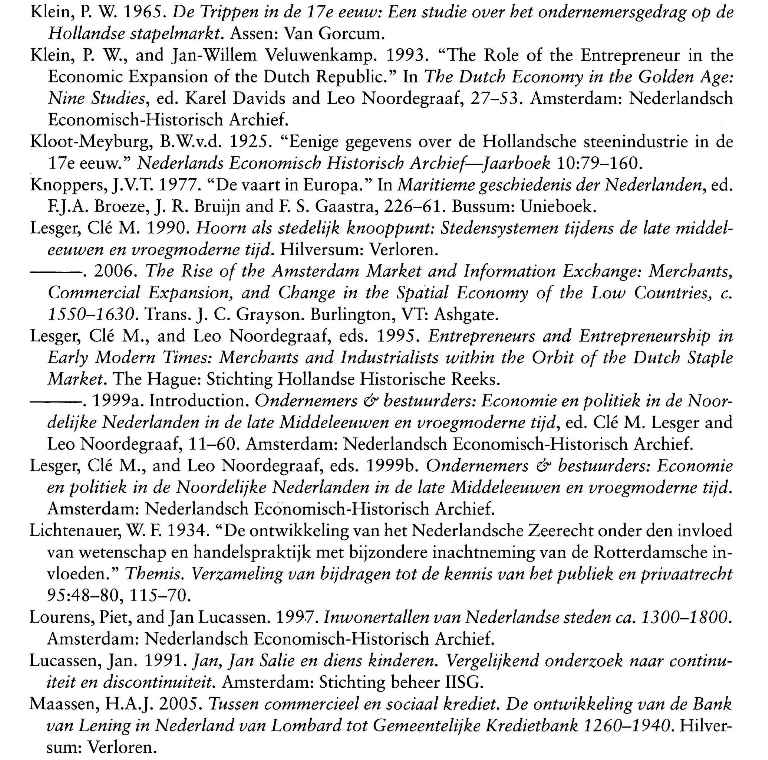

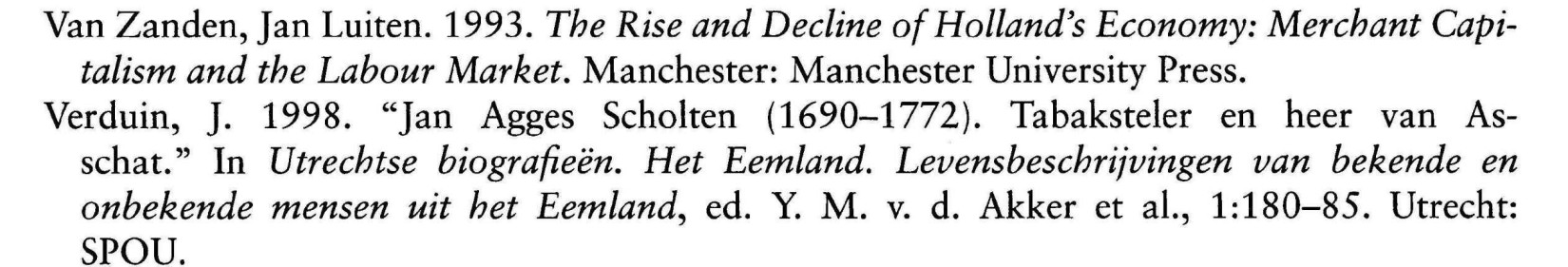

但未持有荷兰东印度公司股票的小企业家怎样才能获得其业务的追加投资?这正是当前研究荷兰共和国金融市场演化的重点所在。一项基于某市某年所收集资料的尝试性分析,披露了公证员在资金供求匹配中可能发挥的重要作用。荷兰豪达市(Gouda)1650年的现存公证员协议资料包括了220份债权义务手稿,涉及不同群体的匠人、船主、零售商和其他小商贩。拿它们和同年发行的定期年金债券(绝大多数由市政官登记,偶尔也由公证员登记)总值作一比较,便可发现:如众所周知的现代早期的法国那样,公证信贷(notarial credit)可能填补了空白。 [36] 但坦率地说,考虑到现有资料的稀缺性,这还只是一种推测(参见表6-3)。

表6-3 1650年豪达市公证员记录的债权义务及公证员和市政官记录的定期年金债券情况

资料来源:豪达市档案,Oud Rechterlijk Archief,Inv.no.477 Rentenboek no.VII,1649-55;Notarial archives 1650

五、风险

就商品和服务买卖做出判断性决策即意味着风险,而不仅仅是不利市场条件所导致的意外价格波动。荷兰企业家还面临着自然灾害、战乱、犯罪及合伙人和雇员的欺诈行为(Van Leeuwen,2000)。农民经常会遭受极端天气、疾病和战乱之害。商人、船主和渔民也会遭遇海难或海盗袭击。批发商、零售商和制造商则必须处理好小偷、无赖客户和肆意改变商品质量的供应商等问题。荷兰企业家跟任何其他人一样,想尽力防止这类灾难,或至少确保能使既成损失获得部分补偿。 [37]

荷兰共和国的地方和中央政府在预防投机倒把行为、暴力及(人们甚至可能认为)自然灾害上扮演着重要角色(Gelderblom,2003)。荷兰统治者显然意识到他们不可能总能获得上天眷顾,因此无论如何要采取果断措施减少自然界最大威胁(即水灾)的损害程度。随着中世纪晚期水利委员会(water boards)的设立,荷兰发明了一套防治沿海省份不断下沉的低地发生洪灾的有效管理制度。起初地主和租农必须无偿提供劳动力,后来变成必须捐助资金,来建造和维护河道、堤坝、水闸和风车。尽管相邻的水利委员会有时会指责对方不够努力,但该制度总体上还是较成功地稳定了土壤质量(Van Tiehof,2009)。

荷兰共和国也依靠政府干预来防范对企业家的暴力袭击。几乎在中世纪末,城镇已经垄断了打击盗贼、小偷和其他罪犯的地方暴力。通过劝诱和相对温和的镇压,荷兰省地方官员也成功地将17—18世纪发生的粮食和税收暴乱消灭于萌芽状态(Dekker,1982)。同时,荷兰人成功地把国家独立战争的战场移到国土边界,从而确保了国家心脏地区(即荷兰省)商品和服务交易的有序进行(Tracy,2004)。最后,荷兰共和国还是欧洲第一个使用常规海军(除了执行其他任务外)为商业船队提供保驾护航的国家(Bruijin,1993)。

此外,地方和中央统治者也帮助防止交易伙伴、雇员和其他行为人的欺骗和懈怠行为。尽管荷兰商人长期以来一直喜欢和亲朋好友进行交易,但也不可避免地要在市场上和陌生人开展商业交易(Gelderblom,2003b)。市政官们创建市场基础设施的创建,监管金融和商业中介机构,使商人们更容易找到诚实的交易对象。地方法院在允许当事人向上级法院上诉的同时,也让尽可能多的商业冲突以快速和解的方式解决(Gelderblom,2005)。

荷兰黄金时代争端解决的一个重大进步源于地方官员和企业家的共同努力。一方面,法院开始认可把账簿作为解决交易争端的合法证据;另一方面,商人越来越多地保存其商业和财务事项的明细账目。 [38] 因此,荷兰共和国主要港口的长途贸易商学习如何使用复式记账法,也就不足为奇了。但用一张纸来记录某人资金和货物变动情况的习惯做法更受欢迎。农民、纺织品制造商和零售商也都保存其业务的明细账目。事实上,荷兰人也训练妇女这样做,自17世纪以来保存下来的账册中就能说明这一点(Sterck,1916;Boot,1974,第32—33页;Vrugt,1996)。随着法院认可这些账簿,原先作为商业活动监督机制的账簿现在多了一种充当契约执行手段的功能。

最后,政府在减轻价格波动不利影响中的角色在各部门之间有很大差异。尽管欧洲贸易不受任何进入壁垒影响,但荷兰两大殖民公司——东印度公司和西印度公司在各自业务上却有完全垄断权。在农业部门,所有农民和农场主均可按照自己的意愿决定生产什么,但若能防止饥荒,市政官将责无旁贷地对谷物、面包和其他生活必需品进行管制。在制造业部门,一些行会借助自己的法人权限来排斥竞争者,以确保其成员能获得稳定收入,而其他行会却允许外部人参与分包生产(Prak,1994;Davids,1995;Posthumus,1908,第118—129页、第275页)。后一种自由显然存在于加工糖料和钻石等殖民地商品的非公司型行业。

尽管存在上述各种努力,自然灾害、暴力、投机行为和价格波动仍会不断出现(Klein和Veluwenkamp,1993,第27—53页)。因此,企业家必须思考能有效管理这些风险的措施。一种基本(尽管不一定明智)的措施是限制这些风险在市场上的发生频率。这在荷兰农业商品化的早期阶段极为常见。在荷兰省的农户开始面向市场生产黄油、奶酪和大麻(hemp)的同时,他们继续提供至少一部分供自己消费的粮食,并在泥炭采掘、渔业、航运业中谋求额外的就业机会,在大农场干各种粗活(Van Bavel,2003;Baars,1975,第28页)。城市手艺人也可一边从事个体经营,一边为他人提供雇佣劳动。一个例子是阿姆斯特丹的金匠和钻石切割商,17世纪初他们向请自己加工项链的当地商人收取工资。但城市家庭包工制(putting-out)的盛行程度迄今尚未得到充分研究。

然而,荷兰经济确因其相对庞大的企业家队伍而引人注目,这些企业家的收入完全取决于市场损益情况。对于只有中等收入的民众(他们显然包括大部分农民、手艺人和零售商),维持一个稳定的客户群能确保获得稳定的收入。资金实力更雄厚的企业家则试图从事多样化经营。这是荷兰步入黄金时代头几十年阿姆斯特丹商人的典型策略。他们在几个欧洲市场交易不同种类的产品,并投资于航运业、捕鲸业、工业甚至土地开垦。特别是航运业股份制公司(partenrederijen),甚至允许中等收入商人进行组合投资。类似的多样性偏好也能在农业部门找到,那里的奶农把他们的部分土地用来种植大麻,而粮农们也开始种植烟草。

但混耕模式并非总是可行。如在西兰省,农民只有谷物和茜草两种基本选择,这两种作物都需要把投入的资本绑定在一段相当长的投资周期上,而销售却集中在收获季节,因此对不利的市场条件极其敏感。对茜草生产而言,一种解决之道是将财务风险转嫁给城市金融家。鹿特丹商人在茜草还在地里生长时便订购了它们,当它们经过加工后,再把各种成色的红色染料出售给荷兰省周边及国外的纺织品成品加工商(Priester,1998;Baars,1975,第22页,第52页)。

荷兰黄金时代最频繁、广泛的远期交易(forward trading)发生在阿姆斯特丹。阿姆斯特丹商人于16世纪50年代中期开始引进谷物的远期交割合约。他们在预期到未来短缺时的提前购买招致了一场公共抗议,尽管政府试图采取一些措施阻止远期交易,但远期交易仍然得以继续,且在后来扩展至诸如鲱鱼和糖料等大宗商品,以及荷兰东印度公司的股票和郁金香上。同理,需要足够大的富商群体来承担和分担这类交易中的财务风险,因此它仍然是长途贸易所隐含的风险的一种次要解决方法。

一种争议小得多的将风险转嫁给第三方的途径是海上保险。14世纪的意大利最早引进这种方法,到16世纪时它已被安特卫普商人普遍采用。很可能在16世纪90年代,荷兰人为商队通往南欧的战乱连绵的商道制定了第一批保护性政策。到1650年,阿姆斯特丹商人已能为发往欧洲各地市场销售的货物投保,一些规模略小的市场也已在米德尔堡和鹿特丹等次要港口出现。

六、结论

中世纪晚期越来越贫瘠的土壤条件为专业化从事乳品业、航运业、渔业、泥炭采掘和纺织业的荷兰省农民创造了比较优势。作为重要农业基地的地位,连同毗邻市场机会结构截然不同的地区、进入北部海域的便利性及大量可通航的江河湖泊一起,导致1400年后荷兰内陆航运和海洋航运及国内外贸易较早的增长。在16世纪,荷兰省经济同南部省份形成了互补关系。奢侈品制造业和资本开始流入北方,各种各样的食品、原材料和航运服务被售往南方。

南北两地的早期互相依赖从一个侧面解释了为何有如此多的佛兰德和布拉班特商人和匠人在“八十年战争”后迁入北方。随之而来的贸易、航运、手工艺生产和农业繁荣,使历史学家不断强调个人财富、社会关系网、商业和技术能力,甚至这些移民的资本主义精神的重要性。除了大量佛兰德新定居者和规模略小的葡萄牙犹太人外,存在一群队伍更庞大的当地企业家群体,他们在引进新产品或开辟新市场上获得了同样的成功。远洋航运、纺织品制造、谷物碾磨、渔业、殖民贸易和食品加工等部门,在1580—1650年间均出现了重大创新。

比数量有限的创新型企业家的特定技能更重要的,是一套能使更多中等收入的民众独立从事商品和服务贸易的制度框架。一方面,城镇和村庄创造了商品市场,具备了合适的物质基础设施、支付体系、缔约规则及一套保护商人及其货物免遭暴力和机会主义侵害的法律制度。另一方面,荷兰共和国具备了其引以为豪的高效要素市场,这使企业家能雇到所需劳动力、租赁土地并获得业务运营所需的资本。商品市场和资本市场使商人们可以更好地管理商品和服务销售的判断性决策所涉及的风险,进而做出了更大的贡献。

荷兰企业家的收益令人印象深刻。从16世纪80年代起,商人和制造商积累了巨额资本。殖民贸易、农业商品化、城市制造商和欧洲内部的商品交易都帮助创造了大量财富(Soltow和Van Zanden,1998)。将挣来的钱用于再投资的做法至少一直持续至17世纪中叶。当时,荷兰共和国拥有一个由数以万计在高度城市化的荷兰社会过着舒适生活的个体经营者组成的中产阶层(De Vries和Van der Woude,1997,第507—606页)。一小撮统治者和公职人员过得更为安逸,而绝大多数荷兰民众则必须从中等收入甚至更贫穷的状态白手起家(Prak,2005,第122—134页)。

黄金时代的荷兰企业家表现得如此出众,以至很难解释为何该国经济在17世纪末和18世纪会黯然失色。人口增长停止、技术变迁步伐放缓、对外贸易和制造业举步不前……这些均被视为创业失败的经典理由。 [39] 垄断和卡特尔的引进提高了风险厌恶意识,甚至炫耀性消费也可能抑制增长。考虑到18世纪的荷兰共和国属于摄政政体和食利者社会,所以这是一个颇为有趣的问题。三代以上经商的家族少之又少,国家财富越来越集中在少数人手里,最卓越的资本家热衷于投资政府债券和外债而非商业企业。

但是,把经济停滞归咎于创业失败并不正确。相关例子表明,一些城镇为应对不断变化的环境也引进了手工生产(craft production)组织(Lesger和Noordegraaf,1999b)。在阿姆斯特丹,商业和金融创新一直持续到了1670年后。定居于此的外国商人建立了广泛的代办贸易(commission trade)机构,金融企业家发明了最早的互助基金和单位信托基金;银行家如外国统治者般住在气势恢宏的商业宅邸里(Jonker和Sluyterman,2000)。同时,16—17世纪创立的金融和贸易制度框架如此高效,以至周边国家争相仿效。那些想改进本国水利管理、建筑工程和制造业的外国统治者仍争相追捧荷兰手艺人和工程师(Davids,1998)。从某种程度上说,荷兰人似乎是其自身技术成就的受害者,因为现存基础设施、运输系统和能源供应的高质量大大降低了做出进一步改进的预期收益(Davids,1995)。

如果有什么不同的话,就是稍后17—18世纪企业家表现出对这一时期政治和经济约束的理性态度。从17世纪70年代起,英国和法国采取了保护本国市场的措施,限制荷兰商品的进口。投资流向被迫改变,保护主义未触及的部门则继续保持比较优势,直到18世纪晚期还颇具竞争力。 [40] 特别值得注意的是,随着阿姆斯特丹从亚洲和美洲的进口不断增加,以及为国际交易商和外国统治者提供的金融服务不断增加,其经济实力不断增强。阿姆斯特丹市场的这种反弹暴露出一个弱点,那就是,支持长途贸易发展的内陆省份的工业企业家做出了巨大的利益牺牲。 [41]

附录 1620年前后阿姆斯特丹企业家数量的一个估计

对阿姆斯特丹企业家数量进行数值估算的基本资料来源是一组官方记录,这份记录要归功于市政官在1688年发起的对该市表现活跃的行会会员的调查(Oldewelt,1942)。除了7个行会外,其他所有行会都对该调查做出了积极回应,并报告了各自行会的会员规模。为得出1620年的估计值,我们先计算出不同职业群体占1680年总人口的比例,再把他们的相对比例乘上1622年的人口总量。 [42] 由此得到相关部门企业家数量的粗略估计值为:制造业2638人,交通运输业950人,零售贸易业1688人,专业服务部门(如外科医生、公证员和律师等)199人。

显然,这类行会调查至多只能给我们提供一个粗略估计。一个潜在的扭曲是企业家可能同时属于多个行会(Van Tiehof,2002)。此外,我们只是简单延用研究荷兰行会的大量文献的主流观点,即行会的会员资格通常只限于授给业界精英,不授予熟练工和学徒(Prak等,2006)。尽管有证据表明一些这样的业界精英(如造船大师)受雇于他人或提供雇佣劳动,从独立做出劳动和资本使用的判断性决策这一意义上看,将绝大多数行会成员归为企业家似乎是合理的。

对本章的研究来说,幸运的是1688年未答复市政官问卷的7个行会中有4个均由搬运工和其他货物装卸工构成,他们是“行会由企业家组成”这一规律的例外。另外3个行会只有大零售商(Groote Kramers),这是一个问题。我们可以得出经纪人和驳船夫的替代估算值。同时,对于各个职业群体,我们的估计值得到了其他证据的证实。例如,18世纪阿姆斯特丹手工作坊(包括铜器加工厂和造纸厂等)总数的估算值为135家,1688年的玉米磨坊主和锯木厂业主行会的会员估算值为94人(Honig,1930)。

最后,大量一手和二手资料使我们可以对估计值进行修改和进一步完善,如下文所述:

(1)有两种方法可估计阿姆斯特丹“批发商”总数:其一是将1620年汇兑银行(Exchange Bank)开户数(1202人)作为一个代理变量(Van Dillen,1925,第2章,第985页);其二是借助1620年活跃于阿姆斯特丹的来自荷兰南部省份的商人数量的详细估计(400人),估计他们占该市商人总数的30%(Gelderblom,2000)。这得出了一个稍高的商人数量估计值,为1333人。考虑到当时威瑟尔银行(Wisselbank)的客户仍在增长(1631年开户数达到了1348人),我们采用第二种方法,取1620年的批发商数量为1350人。

(2)行会调查遗漏了一组重要的“零售商”群体,即专门从事各类纺织品零售业务的大零售商。我们估计他们的数量同小零售商(约400人)不相上下,据此可得到阿姆斯特丹零售商总数估计值为2600人。

(3)交通运输。除了下列两类情形,阿姆斯特丹所有类型的主要船主均出现在1688年的行会调查中。

a.“驳船夫”(即主要通过远洋船只运送谷物的船主)行会也在调查范围内,但未给出成员规模等相关信息。1624年颁布的一份法律条例规定将他们的人数减少到225人,这表明,在1620年他们必定至少有250人(Van Tielhof,2002)。

b.我们也缺乏1620年阿姆斯特丹常住远洋船主数量的信息。若我们综合考虑17世纪30年代荷兰舰队战船的估计规模(1750艘)及1595—1650年间驶往波罗的海(3%—6%)、挪威(0—5%)和伊比利亚半岛(17%)的商队货运合同样本中记载的船主宅邸信息,则阿姆斯特丹常住船主的乐观估计值约为150人(即8.5%)。 [43]

(4)制造业

a.首先,我们纳入了其行业未在行会组织内的企业家(Van Dillen,1929)。我们估计制糖商为25家、制肥皂厂为13—17家、酿酒厂为15—20家(Poelwijk,2003)。当然,一些这类厂坊可能由两名或两名以上往往是商人的业主所有,因此这意味着他们已被计入商人一类。基于当前资料来源提到的“distilleerder”和“brandewijnbrander”这两个职业的发生率(1580—1630年间的90个蒸馏师和125个酿酒师,他们集工人和业主为一体),为了和酿酒师相一致,我们估计(白兰地酒)蒸馏师的数量为15人。我们知道,在17世纪早期,阿姆斯特丹约有1—2家玻璃生产商,一些铜器加工厂,可能还有1家食盐加工厂和1家造醋坊。总的来说,1620年活跃于阿姆斯特丹未组成行会行业的企业家总量的估计值为150人似乎是较合理的。

b.钻石切割商没有单独计算,因为对1590—1610年间该部门的一项分析表明,在17世纪的前几十年,石材切割很大程度上是一项由商人进行组织的家庭包工制业务(Gelderblom,2003a,2008)。

(5)最后一类“其他服务业”由经纪人、旅店老板、外科医生、律师和公证员这些职业群体构成。

a.奥尔德维特(Oldewelt,1942)认为,1688年公证员和律师的数量为175人,按照本文的估计方法得到1620年为84人。考虑到阿姆斯特丹市档案保存下来的16份公证协议,该估计值是较为合理的。

b.奥尔德维特(1942)发现,1688年有241名外科医生,我们对1620年的估计值为115名。

c.1618年经纪人的数量为438名,这可从行会的注册成员中得出。据以往史学家估计,17世纪早期的阿姆斯特丹大概有500名旅店老板(Stuart,1879;Visser,1997)。这一估计值似乎极高,但在1578—1606年间只有略多于100人的旅店老板拥有阿姆斯特丹市自由民身份(Amsterdam City Archives,poorterboeken)。如果我们认可该估计值,则除了旅店之外,阿姆斯特丹还有为数差不多的酒馆,因此500名的估计值似乎更能说得通。

成年人数量由1622年的总人口经1680年15—64岁人口所占比例[根据范莱文等人(Van Leeuwen和Oeppen,1993)的估计,为32.8%]调整后得到。

参考文献

[1] 企业家精神的定义延用Casson(2003)。

[2] Klein(1965)。也可参见Israel(1989)和Lesger(2006)。即使贬低企业家精神贡献的学者,也隐含地考虑到一小群创新型商人(De Vries和Van der Woude,1997;Prak,2005)。

[3] 关于佛兰德移民,参见Gelderblom(2003a)及同该主题有关的各种荷兰参考文献;也可参见Lesger(2006)。关于胡格诺派教徒,参见Frijhoff(2003)。关于葡萄牙犹太人,参见Israel(2002)及包括他本人在内的其他已有研究所提及的参考文献。

[4] 一个显著例外是大量关于手工业行会的荷兰语文献,它们一直都聚焦于小作坊的匠人(Prak等,2006)。对荷兰共和国女性企业家角色的重新评估,参见Van den Heuvel(2007)。

[5] De Vries和Van der Woude(1997,第61页)。对城镇供给更详细的案例研究包括Lesger(1990)和Boschma-Aarnoudse(2003)。

[6] 关于荷兰现代早期的企业家精神,最全面的英语概述是两卷研究论文集,参见Lesger和Noordegraaf(1995,1995)。更早的文献参见Klein和Veluwenkamp(1993)。

[7] Van Zanden(1993),De Vries和Van der Woude(1997),也可参见Hoppenbrouwers和Van Zanden(2001)的相关研究。

[8] De Vries和Van der Woude(1997,第204—205页)。参见Lesger和Noordegraaf(1999,第27—29页)及该书论述当地商业基础设施建设的引用资料。

[9] 下文分析基于BosChma-Aarnoudse(2003,第423—426页、第453—457页)的研究。

[10] De Vries(1974);一个相对应的分析,参见De Vries和Van der Woude(1997,第507—521页)。

[11] 最精彩的一般性概述,参见Bieleman(1992)。对这类地区更详细的案例研究,参见Van Cruyningen(2000)。

[12] 这里的估计分别基于:(a)根据De Vries和Van der Woude(1997,第50—52页)的估计,人口总量下限和上限情况如下:1600年为140万和160万,1650年为185万和190万;(b)这些人口中15—65岁的占23;(c)40%的人口生活在城镇。

[13] 例如,参见Ehrenberg(1896)和Jeannin(1957)。Fernand Brandel(1979)明确区分了现代早期欧洲主要商业中心的资本主义企业家(capitalist entrepreneurs)和其他地区的个体经营者。

[14] 最近涉及佛兰德移民企业家的荷兰研究文献有:De Jong(2005);Wijnroks(2003);Gelderblom(2000);Enthoven(1996)。关于葡萄牙裔商人,参见Vlessing(1995);Lesger(2006)和Israel(1990)。

[15] 关于Lemaire和Van Os的更多细节,参见Gelderblom(2000),也可参见Van Dillen(1930)。

[16] 对Tweenhuysen第一次远洋航行的详细记录,参见Hart(1957),也可参见更早时期的Muller(1874)。

[17] 关于酒类(啤酒),参见Yntema(1992)和Unger(2001)。关于奶制品生产,参见Boekel(1929)及Van Bavel和Gelderblom(2010)。

[18] 关于砖瓦匠,参见Kloot-Meybury(1925);关于茜草,参见Priester(1998,第324—365页);关于食盐加工,参见Van Dam(2006)。

[19] 我对技术变迁的解释以Davids(1995)为基础,也可参见Davids(2008)。

[20] 关于新市场的开辟,参见Israel(1989);关于记账,参见Davinds(2004)。

[21] 例如,关于食糖提炼,参见Poelwijk(2003);关于皮革生产,参见Gelderblom(2003b);关于烟草制造业,参见Roessingh(1976)。

[22] 该例子基于Gelderblom(2003b)。

[23] Davids(1995);关于玻璃制造商,参见Mentink(1981);关于丝绸加工,参见Colenbrander(1992)。

[24] Lesger(1999,第33—35页,第39—40页)提出,通过这些措施可以获得更高效率,从而使政府不得不认真权衡相互冲突的经济利益。

[25] Meilink(1922)。1542年,哈布斯堡统治者要求征收10%的贸易所得税。经过几番激烈抵抗后,该税收被替换成一种对商人、船主、鲱鱼渔民和出口酿酒商征收额外的6%的资本收益税。

[26] 下文分析基于Gelderblom(即将发表)的研究。

[27] 下文分析基于Gelderblom和Jonker(2004)的研究。

[28] 担保人若值得信赖,则必须拿自己的人格和商品作保证。除了信守担保承诺外,他不需采取任何实际行动,因此通常只有财力能让另一方心里相对有数的商人才能充当担保人。这种对熟悉度的依赖性,使流动商人面临更多问题,会危及隐含在日耳曼流动商人特权中的“任何群体都能承担责任”的初始规则。

[29] Maassen(2005)。至少从12世纪起,典当在低地国家已是一种通行做法,参见Godding(1987,第256—257页)。

[30] 由此一来,作为贷款而非延期支付抵押物的商品只能是珠宝、金银器和宝石。在阿姆斯特丹,公证书证实了把宝石和珠宝作为抵押物的做法。1627年,某阿姆斯特丹商人被责令“交出”珠宝和藏画,以补偿1029荷兰盾(包括利息在内)的欠债(GAA NA Card Index,NA 392/82,August 2,1627)。1630年,某阿姆斯特丹商人要求拿一颗珠宝作为借钱给另一名同行商人的担保(GAA NA Card Index,NA 847/141,April 6,1630)。其他例子,参见NA 646b 1035-36(October 22,1624);NA 700 A 235-37(June 21,1625);NA 307/blz.196-97(November 26,1632);NA 642/344(February 24,1637)和NA 676/68-69(September 24,1637)。

[31] 中世纪晚期对这些规则的引进,参见Zuijderduijn(2009)。1622年,荷兰共和国规定,在销售或作为担保抵押物时,若货船载运量达到或超过4吨,则需根据地方法院的要求经登记员登记或经公证员(阿姆斯特丹市)公证。荷兰习惯法不允许接受船只作为抵押品发放贷款的债权人通过转售船只来收回贷款资金(Lichtenauer,1934,第53—56页)。

[32] Hugo Soly(1977,第81页)最早注意到了年金债券被用做小商贩的融资工具。他对1545—1555年间安特卫普这类年金债券发行者的分析证实了该融资工具对商人、布料成品加工商、泥瓦匠、木匠和其他各行各业匠人的重要性。

[33] 关于金匠贷款的详细分析,参见Gelderblom(2008)。

[34] 根据16世纪40年代查理五世颁布的法律,只要有意愿,债权人便可通过将偿债义务转让给第三方来一次性地消除一笔债务权利。

[35] 下文分析基于Gelderblom和Jonker(2004)的研究。

[36] 关于1660年以后公证人在巴黎市场所起的作用,参见Hoffman等(2000)。

[37] 人们也可以认为,黄金时代荷兰企业家的成功源于他们承担风险的无畏精神。这正是Roessingh用来解释17世纪的荷兰农民乐于种植面向国内外市场销售的烟草作物的两个论点之一(Roessingh,1976,第278—279页),但作者并未给出该论断的确凿证据。

[38] 这一观点在Gelderblom的研究(即将发表)中得到了进一步阐述。

[39] 关于“创业失败说”之争的来龙去脉,参见Lucassen(1991)。

[40] 关于烟草加工的新举措,参见Roessingh(1976,第408—424页)、Verduijn(1998)和Mayer-Hirsch(1999)。一个成功的白手起家的例子如乌特勒支葡萄酒销售商Barend Blomsaet,他凭几百荷兰盾起步,短短两年内资产便增加至1.5万荷兰盾(Tigelaar,1998,第23—24页)。

[41] Lesger和Noordegraaf(1999)的解释认为,城市和地方特殊主义(一种中世纪传统)使荷兰省的地位高居共和国其他各省之上。这在促进荷兰省增长的同时,也损害了其他各省的经济利益。

[42] 城市人口数据来自Lourens和Lucassen(1997)的研究。

[43] Jonker和Sluyterman(2000);Knoppers(1977);Winkelman(1983);Schreiner(1993);Christensen(1941,第264—265页)。