第十七章

“二战”前日本的企业家精神:财阀的作用和逻辑

米仓城一郎清水宏

本章主要讲述一个即使不受少数超大型企业(即财阀)支配,也是以它们为特征的经济体所经历的故事。其中会讲到,一个国家在长期闭关锁国后,突然受到外来军事入侵的威胁而打开国门(指1853年佩里上将及其舰队的入侵),然后出现了爆发式增长。随之而来的政府结构的彻底重构成了该国奋力摆脱技术滞后的关键一步。本章将描述那些奠定甚至塑造了这类巨头企业的相对简单的创业起源。

这一发展历程的独特性为我们提供了一些重要洞见。明治维新时期采取的一项举措是一个很好的例子,它表明了现行制度的重建将如何影响创业活动。当时,维新派决定将农民上缴给武士阶层的粮食税折合成等值的政府债券,并以货币形式向农民征税以支付政府债券利息。武士被鼓励去当银行家和投资者(随着1878年东京和大阪证券交易所的成立,几乎同一时期债券也得到发行)。这样一来,武士阶层便逐渐脱离战事,转而成了企业家和资本家。

财阀的增长也有助于解释日本在增量创新而非激进创新中颇受赞誉的比较优势。因为这也是其他国家大型创新企业的特征之一。它们的创新活动偏于保守,且以力图使风险最小化为特征,这主要由它们相对复杂的管理组织及庞大的资产规模带来的责任所致。

在财阀历史上,企业家成了其发展的主要驱动力。在剧烈的制度变迁和社会动荡背景下,他们创立了使年轻工程师和大学毕业生都能获得聘用和重用的创新组织形式。他们的创新活动往往呈现出在自身业务中积极应用新知识,并努力多样化利用稀缺资源的特征。

近些年来,即使在日本,“企业家精神”也已成了一个流行和热门词语。但对该词语的使用往往显得有些过于随意。一些人用它指代那些创办企业的人,另一些人拿它描述那些引进新技术或新商业模式的人。在本章中,遵循约瑟夫·熊彼特的开创性研究,我们把企业家精神定义为开展能建设性地破坏现状并带来新的经济发展的创新(Schumpeter,1934)。简言之,我们认为“创新”能力是企业家精神的核心概念。

尽管熊彼特暗示创新不必局限于技术创新,而以往的大量研究仍更多侧重于这一方面。但正如小阿尔弗雷德·钱德勒所表明的,通观整个历史,组织创新对经济增长做出了重要贡献(1962,第283—323页)。钱德勒断言,在现代工商业界,企业家对开展组织创新起着重要作用,并奠定了大型现代企业得以创立的基础。这一断言对发展中国家来说甚至更为有效。企业家精神深深地嵌入在历史背景中。不同社会背景下的企业家面临着不同的挑战,必须利用不同的资源。例如,那些欠发达国家的企业家,有可能比发达国家的同行更容易获得既廉价又丰富的劳动力。但不可避免地,这些企业家不得不在资源有限且社会资本和人力资本普遍不发达的环境下发展他们的业务。

作为现代资本主义世界的后来者,引进而非自主开发和探索先进技术和制度结构的需要尤其“逼迫”着日本,追赶西方先进国家的愿望则使之表现得尤甚。从这层意义上说,战前日本企业家精神的核心竞争力同促进现代化的“组织能力”的积累有关。

从18世纪晚期起,工业革命开始给欧洲大陆、英国及美国的社会、政治和经济结构带来根本性变化。经济体制从封建主义经由重商主义演进到工业资本主义。该过程并非一帆风顺,而是一段持续了近一个世纪的艰巨和崎岖的演变历程。

相比之下,社会、政治和经济变革却以飓风之势撞击了日本传统社会。日本在很短的时间里就从封建主义跨入资本主义。但日本并不具备推行工业化的足够资源,其政治基础仍较脆弱。此外,日本两百年的闭关锁国政策意味着其科技知识远远落后于其他国家,且当时的国际社会对后来者也并非特别善意。帝国主义观念到处盛行,西方国家既贪婪又掠夺成性。 [1]

在本章中,我们把企业家精神定义为能带来创新的能力,探讨了日本大量企业集团(即财阀)的发展历程,这一重要事件发生在19世纪70年代,当时封建制度刚刚解体,而对经济增长至关重要的基础设施尚未成型。我们重点关注日本企业家实现组织突破和建立大型企业集团的方法,这些方法不久后即遍布于国际贸易、造船、证券市场、现代银行业和铁路等领域的重要制度发展中,进而推动了战前日本的经济增长。

一、企业家精神在财富积累中的有效性:财阀的角色和重要性

欧洲与亚洲之间的贸易关系史可追溯至15世纪早期的地理大发现时代。不过,当时双方之间的直接接触并不多。在长达250多年的江户时代(Tokugawa era),日本的港口除了对少数荷兰和中国贸易商开放外,大多处于封闭状态,经济发展沿着高度封建化的道路缓慢前进,尽管资本主义已经占据了部分“领地”,但日本的科技知识仍远远落后于西方。

1839—1942年间的第一次鸦片战争标志着欧洲帝国霸权入侵亚洲的开端。19世纪50年代,外国帝国主义入侵者开始抵达江户时代的日本;1853年7月8日,美国海军准将佩里率领一支船体均为黑色的舰队驶进江户港(即现在的东京)。佩里携带了一封时任美国总统米勒德·菲尔莫尔(Millard Fillmore)写给日本天皇的信件,该信件要求日本开放港口并做出其他各种让步。美国的武力威胁迫使日本于1854年3月31日签署了《神奈川条约》(Convention of Kanagawa)。这一系列事件使日本政府猛然意识到自己的国家在技术上已落后于西方,若要维护其自主权,必须推行工业化。这种认识在1868年的明治维新中达到顶峰,明治维新促进了日本政府的行政现代化及随后的经济迅速发展。欧洲工业化时代的到来伴随着对亚洲原材料需求的迅猛增加,19世纪70年代的长期萧条则见证了工业化的欧洲越来越多地转向亚洲以寻求欧洲工业产品的新市场。这场萧条也影响了西方大国“入侵”亚洲新市场的方式,使它们从贸易和间接统治转向不平等贸易和正式的殖民控制。

明治维新是日本封建经济走向工业化的催化剂,推动日本在“富国强兵”(Rich Nation,Strong Army)的口号下崛起成为一个军事大国。 [2] 明治政府迫不及待地发展民族工业,以试图赶上西方和维护其政治自主权。但日本缺乏基础设施、资本、人力资源、科学技术和政治稳定,所有这些都对工业化至关重要。据安格斯·麦迪逊估计,日本1900年的人均GDP为677美元,仅约为同年英国(2798美元)和美国(2911美元)的14,大抵同泰国和墨西哥相当(Maddison,1995,第23—24页)。

尽管工业化是国家头等大事,但日本必须先解决严峻的资源短缺问题,这是任何谋求发展现代工业的国家都需跨越的一大障碍。日本工业化的突破性进展以企业集团(或财阀)的兴起为标志,这一组织创新具有集中管理资源和多样化利用资源的双重好处。

“二战”结束后同盟国实施的政策表明,财阀在日本经济中已变得越来越活跃。1937年7月中日战争爆发时日本已开始调集军备物资,1945年8月战败后军备物资的调集并未停止。1945年8月15日,日本政府向同盟国宣布无条件投降。

此后不久,驻日盟军最高统帅部(Supreme Commander of the Allied Powers,SCAP)即开始着手重建日本的社会、经济和政治基础。驻日盟军最高统帅部实施了各项政治和社会政策,在日本强制推行宪政民主,并引进了土地和劳动力市场改革及妇女权利改革。驻日盟军最高统帅部的核心目标是使日本实现非军事化和民主化。驻日盟军最高统帅部聘用的经济学家们提供了一份有关日本经济的分析报告,该报告认为各项经济制度的基本民主化是日本在未来实现和平、回归正常状态的前提。

为了实现使日本民主化和非军事化的目标,驻日盟军最高统帅部开启了拆分财阀的过程,其重要举措是冻结三菱、三井、住友商事和安田这四大企业集团的资产,因为它们被看作是垄断性的,且是导致社会不公和法西斯主义的温床。 [3] 1946年驻日盟军最高统帅部设立了控股公司清算委员会(HCLC),把财阀的股份转移到控股公司清算委员会名下,通过后者将股份分批分次出售给公众。1947年,总司令部制定了一项旨在防止财阀东山再起的反垄断法。同年,日本发起了一场针对政界和商界领袖的清洗运动,那些被发现积极鼓吹战争、民族主义或法西斯主义的政商各界领袖,将立即受到总司令部和日本政府的调查并被迫卸职。这些政策意味着财阀在备战时期和战争期间的国家经济和军国主义中扮演了重要角色。

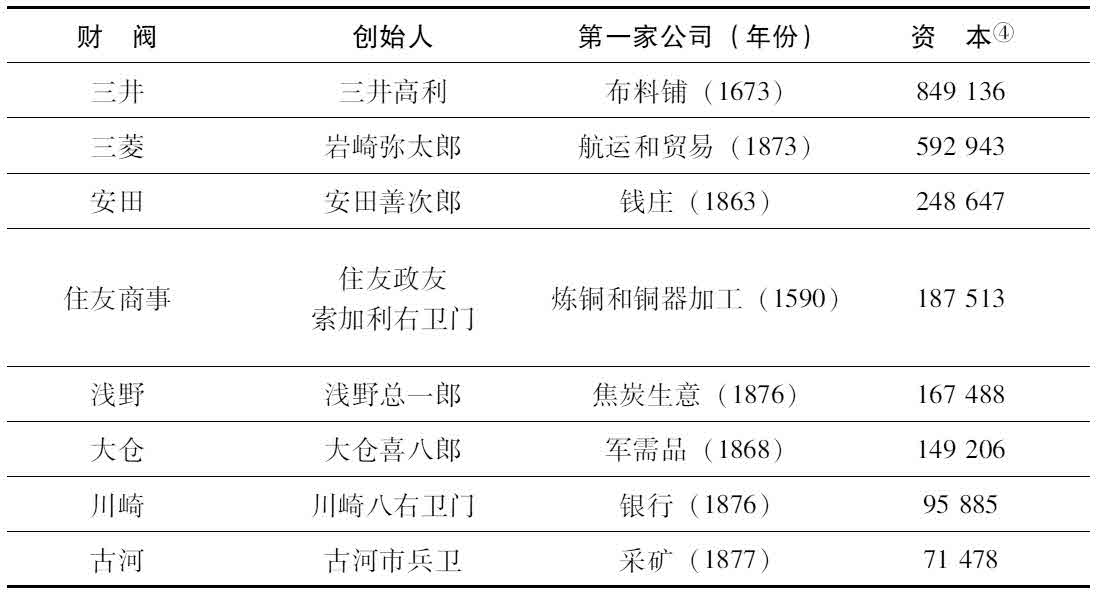

财阀一词的字面意思是“金融派系”(financial cliques),指在明治时代实现了高度集中的多元化大企业集团。日本学者森川把财阀定义为“一群由某个家庭或大家族单独掌控的多元化企业”(Morikawa,1992,第xvii页)。表17-1给出了明治时代的财阀情况。

表17-1 明治时代的财阀 [4]

资料来源:Morikawa(1992);Takahashi(1930)

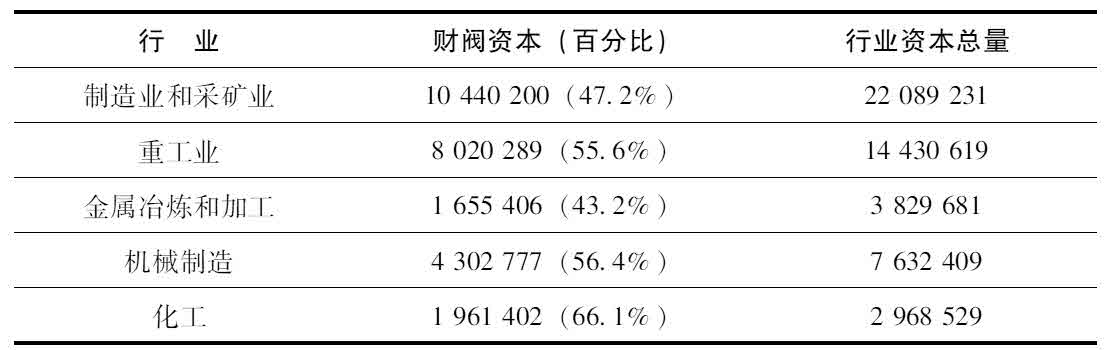

利用日本股份公司实收资本的相关数据,森川表明,在1928年,7大财团(三井、三菱、安田、浅野、住友商事、大仓和古河)下属企业所贡献的资产总量占所有股份公司资产总量的16.5%(Morikawa,1992,第xvii页)。在驻日盟军最高统帅部通过1947年的分拆政策实施干预前,这些财阀同新组建的尼桑和日窒(Nitchitsu)等一起,也是经过几年才巩固和提升了它们在国民经济中的地位。表17-2说明了这些财阀企业在促进日本迅速实现工业化的基础工业中的主导程度,比较了1947年14家财阀下属企业的实收资本同相应行业的全体企业资本总量。

表17-2 14家财阀下属企业的实收资本

注:14家财团是指三井、三菱、住友商事、古河、浅野、大仓、安田、野村、尼桑、日窒、日曹(Nisso)、森(Mori)、理研(Riken)和中岛。

资料来源:Yamazaki(1979,第252页)

关于财阀的主流观点往往反映了把这些财阀视作封建垄断家族企业的西方主导观念,这类观点可总结为以下几点:其一,财阀和政府官员建立并维持着密切关系,且在开展业务中充分利用这些政治和私人关系;其二,通过有效利用垄断性金融和政治权力,他们使自己的经营活动更加多样化;其三,这种做法进一步演变成的腐败与社会不公的温床,导致社会动乱和阶级纠纷。

严格地说,战前日本财阀能否成功的关键,取决于这些企业在向现代企业的演进过程中能否推广其组织创新。在现代化进程的早期,日本政府试图通过创建国有企业推动工业化发展。但国库负担的不断增加和通货膨胀的持续上升,迫使明治政府从直接行动转向间接政策干预,政府开始鼓励私人部门参与银行业、航运业、棉纺工艺和采矿业等公共事业领域。一些商人把握时机、顺势而为,但机会并不局限于商人阶层。相反,在明治天皇重掌大权后,机会对所有老牌企业(创立于江户时代并经历过明治维新时期社会动乱的企业)和新创企业开放。只有那些充分积累了必要组织能力的企业,才能有效应对。人力资源是核心需求,因为面对现代资本主义初期的迅猛发展,只有反应灵敏和富有天赋的人才能适应外部变化,并在纷繁复杂的经济发展潮流中发掘出大量新的机会。 [5]

二、相关制度:明治维新和制度变迁

当道格拉斯·诺思表明制度在决定经济绩效中发挥重要作用时,经济学家和经济史学家便开始把他们的注意力转向各种正式和非正式制度(North和Thomas,1973)。

明治维新无疑是“二战”前日本经历过的最剧烈的制度变迁之一(Lockwood,1954,第3—37页)。这一连串事件发生在明治政府废除两百多年的闭关锁国政策之后,随即开启了日本封建主义经济、政治和社会制度迈向现代化的进程。

明治政府的首要任务是革新政治体制。封建藩属制被废除,一套中央集权的现代政治体制,伴随1871年地方行政机关的创建得以确立。1885年内阁制初现雏形,1889年《大日本帝国宪法》(Constitution of the Empire of Japan)正式颁布。该《宪法》确立了以普鲁士模式为基础的君主立宪制,据此日本天皇成为一个积极有为的统治者,其权力虽同选举议会(即国会)分享,但天皇仍把持着相当大的政治权力。

随后日本政府开始改革其社会制度。一项最彻底的变革是社会四民等级(或四民社会,17世纪早期创造的用于指代社会模式的一个术语)的废除。“四民”分别指武士、农民、工匠和商人。这一制度的废除促进了社会流动和对社会资本的利用。如后文将表明的,许多财阀企业家都是低级武士;传统社会分工的废除为他们组织管理资源和创建自己的企业提供了途径。

日本政府还致力于从西方先进国家移植前沿科技及先进的政治、法律、经济和社会制度。为支持日本现代化,政府聘用了约2300名外国工程师和教师,他们拥有农业、医学、法律、经济学、军事、自然科学和工程学等各领域的专业技术和知识。 [6] 一支由政界领袖组成的代表团也被派往美国、英国和法国等先进国家,他们的任务是学习这些国家的政治、法律和经济制度。1871—1873年间,政府还向海外派遣了大量留学生。 [7] 由此带来的科技知识的“回流”成为日本工业发展的一个重要基础。

明治维新时期制定的一系列教育制度改革,对日本创业活动也产生了重要作用。教育体制改革的目标是开发人力资本,尤其是工程学人才和技能型劳动力。在全民义务教育的国策下,成立于1871年的教务省兴建了一大批公立小学、初中、高中、大学和职业学校。9所帝国大学在1886年创立。庆应义塾大学和一桥大学分别创办于1858年和1975年。这些大学均提供经济学、商业会计和企业管理方面的高级培训。帝国大学,如东京帝国大学和大阪帝国大学,同1881年创办的东京工业大学一起,成为职业学校教师、工程师和生产主管的主要来源。事实上,许多在日本工业化进程中扮演着重要角色的企业家都曾受教于这些大学。 [8]

1893年颁布的日本商法建立在德国商法的基础上。通过引进股份制、有限合伙制和普通合伙公司制,日本商法使企业家的有限责任实现了制度化。商法的引进很快推动了大量股份制公司的兴起。同时,在“富国强民”的口号下,政府开始创办富冈丝绸制造厂等国有企业。政府还建立了一套新的货币制度,1871年,日本第一次引进了国家标准货币日元。国家银行法案按照美国国家银行体系确立,4家国有银行也在1872年成立。1876年日本修订国家银行法案,此后,许多国有银行得到创建,它们成了日本企业家的重要融资来源。

这些制度变迁提供了一个对企业家极其有利的社会环境。如大量文献已指出的,它们在日本经济的工业化过程中扮演着重要角色。我们很容易假设,大规模创业及随之而来的充满活力的工业发展,是这些制度变迁的直接结果,但事实正好相反,这些创业活动带来的一个结果就是官僚制度改革。恰恰是企业家设计和推行的制度变革,产生了关键的基础设施,并推动日本从封建经济体转向市场经济国家。

三、创业活动:组织创新和财阀

本节通过考察三井和三菱这两大日本财阀,探讨稀缺资源的多种用途及保守家族企业与创业企业的和解如何带来组织创新。尽管这两大财阀有着不同的发展轨迹,但当追溯它们的历史时,两者在寻求组织创新中所体现出的特定逻辑却非常明显。

作为日本最古老和最庞大的财阀之一,三井财阀可追溯到1673年三井高利在东京(当时的江户)创办的布料铺。相比之下,三菱财阀在明治维新的剧烈变革时期才开始崭露头角。明治时代早期的企业家既缺乏资本来源和社会基础设施,又面临日本人对现代科学技术不够重视的障碍。三井和住友商事等老牌财阀可依仗自身积攒的财富和受人尊敬的传统商人声望,而三菱和安田等新兴财阀却无类似资源可资利用,他们不得不从头开始积累人力和金融资产。因此,新老财阀面临的任务截然不同。本节将分析三井和三菱这两大财阀的企业家所面临的挑战,以及他们引进的创新和为发展各自业务所采用的方法。

(一)三井的组织创新

三井高利是三井商人家族的第四个儿子。 [9] 1622年,他出生在日本西部的松阪市,在那里他开设了一家小和服布料铺(日本服饰店),后来从事货币兑换业务。50岁时,他决定到日本首都和最繁华的市场江户开设一家名叫越后屋(Echigoya)的和服商铺。当三井高利开始他的业务时,传统的大和服商尚未使用固定价格;也就是说,所有交易都以谈判为基础,信用充当着唯一的货币,且他们的客户群仅限于封建统治者和富商。相反,三井高利把目标客户锁定在普通中产阶层,并引进了一种当时极具创新性的销售方式。他拒绝因循旧式和服布料商模棱两可、问题频出的惯例,给布料明码标上客户买得起的固定价格,并且只接受现金。他这种崭新的经营风格很快受到了中产阶层的欢迎,做布料生意赚到的钱使三井高利在1683年开办了一家钱庄。面向中产阶层的业务定位则为三井高利提供了同德川幕府建立密切关系的途径,布料铺和钱庄后来被幕府指定为官方供应点。三井高利的业务随着江户的繁荣而蒸蒸日上,随后又在日本第二大城市大阪开设了一家店铺。他在1694年73岁时去世。

到18世纪中叶,江户的人口已超过100万,成了当时世界最大城市之一。三井高利的儿子们决定不分割他们的家产;相反,他们把它当作一项集体资金,在1710年创办了一家无限责任合伙企业——三井大元方(Mitsui Omotokata,即一种控股公司),来管理庞大的三井家族业务。 [10] 三井大元方由9家(后来增加到11家)三井家族企业组成,掌控着各地布料铺和钱庄的资金和管理。三井家族的投资回报则以半年度现金红利(业务收益的一个固定百分比)的形式偿付。飞速发展的业务使三井家族很快成了江户时代最有权势的商人家族之一。