第九章

英国的企业家精神史:1900—2000

安德鲁·戈德利马克·卡森

一、20世纪英国经济发展的特征

1900年,作为世界领导者的英国对自己充当正义和强权的角色自信满满。经过维多利亚时代的发展,英国逐渐掌握了世界统治权,这直接建立在其经济成就的基础上。英国的经济成就源于它在世界纺织品——棉织品和毛织品——市场上的早期支配权,这种支配权随后扩展至钢铁、煤炭和造船工业以及其他各种规模化生产之前的机械工程部门,即所谓的主要产业(staple industries)。1900年,英国企业在世界工业制成品贸易中占35%,尽管英国人口还不足世界总人口的2%(Matthews等,1982,第435页)。经济成就是全球政治实力的基础,而且人们很容易忘记,大英帝国正是“曾充当过世界政府这一角色的最近的例子”(Ferguson,2003,第xxvi页)。这种成功恰由英国企业家所创造。

强权无疑给20世纪早期的英国人带来了丰厚回报,最明显的是在创业阶层和资本家阶级中。1913年,最富有的0.1%的英国人占有的国民收入超过了12%(Atkinson,2002)。这纵容了一种奢靡的生活方式,如经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯在1919年不无怀旧地回忆的那样:

对……中上层社会而言……生活以低成本和最少的难题提供了其他时代最富有和最有权势的统治者所难以比拟的便利、安逸和舒适。伦敦人能通过电话下单,躺在床上品味早茶,而且只要认为合适,即可享受全世界各种各样的优质商品,送货上门服务也不会落空;同时,他们还能以相同方式把自己的财富投资于世界各地的自然资源和新型企业,享受投资带来的预期成果和巨大收益(转引自Ferguson,2003,第324页)。

但这些好处也惠及了英国的普通工薪家庭,尽管其程度已大打折扣。只有资源丰富且劳动力稀缺的美国、加拿大、澳大利亚和新西兰,非技能型工人的工资才比英国高(Williamson,1995)。

根据凯恩斯的论述,1900年前后的英国经济还有一个重要的第二梯度。到“一战”时期,英国海外投资达到了史无前例的水平。以往和后来都没有出现任何一个大国,将如此高比例的经济资源投资于海外活动(Edelstein,1982)。在凯恩斯看来,国内消费和海外投资之间的关联再清楚不过,正是英国在境外经济体如此惊人的投资,才推动了交通运输网和基础设施的建设,这些对于把偏远地区纳入世界贸易体系并使全球资源得到有效开发必不可少。正是英国在世界各地(不管是否属于大英帝国疆域)的铁路、港口和海港,电车和电力设施,茶叶、咖啡豆、棉花、橡胶和可可豆种植园,矿山和油井等投资,创造了供给来源、市场交易的制度框架以及那些使全球经济一体化水平达到只有最近才有望实现的主要经济活动(Jones,2005,第2章)。

传统观点认为,英国经济在20世纪已步履蹒跚,而且这相当大程度上是企业家的过错,因为如第八章所表明的,据称企业家们一直不愿接受和充分利用第二次工业革命的新技术,包括使用燃油内燃机的运输技术、新兴电气工程技术和现代化工技术,以及诸如大规模生产等新型商业技术。一旦我们更好地了解20世纪的英国企业家所面临的不断变化的经济环境,更充分地认识到主要工业部门的专业化程度和已经发生的海外投资,就应该对上述传统观点持保留意见。

英国海外投资总额约等于1913年国民净财富的1/3(Edelstein,2004),相当于英国GDP的57%(Houston和Dunning,1976,第12页)。这一海外投资水平招致了争议,批评家们指责如此高水平的海外投资导致了英国本土工业投资的相对匮乏。1913年,英国工业仍集中在传统的主要产业领域,这是工业革命时代的遗产(参见本书乔尔·莫克写的第七章)。60%的英国出口仍来自棉纺织品和毛纺织品、煤炭、钢铁和机械行业(Magee,2004,表4-9)。但所有这些部门都是劳动密集型的,因此极易受廉价劳动力或机械化替代的不利影响。

此外,生产中更多依赖技术投入和更复杂管理实践的部门,在世界经济中变得越来越重要,最明显的是电子工程、化学工业和先进机械工程部门。发电设备、合成染料和汽车制造业的世界主要生产商,极其依赖生产和工艺设计中质量上乘的工程技术知识。较之英国主要产业的领军企业,柏林西门子公司的巨大厂房,化工领域的杜邦公司、拜耳公司和巴斯夫公司(BASF)的系统研发能力,以及福特公司在海兰帕克(Highland Park)制造厂密集的生产流水线,无疑衬托出了足以使当时英国评论家们深感震惊的自愧不如。英国汽车和电子产品的出口份额在1913年仅占世界的1%。虽然英国化工品产量和出口份额相对较高,但英国的化工企业却大多把精力投注在越来越过时的产品和生产工艺上(Lindert和Trace,1971)。在这些技术先进部门,先行企业会采取纵向一体化策略,并形成强大的管理能力,以弥补新产品市场缺乏专业做市商的不利影响。随着它们在过时的、劳动密集程度更高的行业日渐专业化,从整体上看到1913年英国的劳动生产率被新技术领军者美国和德国超越也就不足为奇了(Broadberry,1998)。但这也说明,随着中介机构在这些领域的建立,英国企业家没有动力和压力去建设美国和德国技术先进企业所具备的那种管理能力。因此,根据传统观点,20世纪英国经济史的流行主题便被设定了。当其他国家专业化从事第二次工业革命中技术密集度越来越高的部门时,英国的企业和企业家似乎难以从生产率较低部门转向生产率较高的新兴领域。在英国企业家略有涉足的新兴领域,通常也只有受到保护而免遭充分竞争时,才有望取得成功。随着20世纪七八十年代国家保护开始撤销,英国在这方面的劣势瞬间暴露无遗,这些新兴领域的企业大多遭到失败。

到2000年,在世界工业制成品贸易中,英国所占份额只有6%,仅为20世纪初的16(Economist,2005)。随着主要产业的衰落,作为世界上最早完成第一次工业革命和1900年全球唯一超级大国的英国,在国民经济竞争中已沦为二流国家。尤其被英国人视为奇耻大辱的是,意大利人在1990年举行盛典庆祝其“超速”(Il Sorpasso)发展成就,因为意大利的GDP自美第奇统治时代以来首次超过英国。英国在1992年被排除在欧洲汇率机制体系之外,这似乎是近一个世纪以来经济疲弱的顶点。当然,英国家庭的富裕程度仍是世纪初的好几倍,但英国的世界排名却在下降,英国在20世纪颇令人匪夷所思的衰败也成了压倒性的基本共识。

有影响的评论家写下了题如《英国病》(The British Disease)(Allen,1976)、“不列颠如何患上英国病”(Brittan,1978)和“英国的滑落”(Porter,1990,第482页及以后)等作品。但在20世纪最后几年,随着英国经济增长速度加快,似乎出现了一场经济复苏。关于20世纪英国经济走势的整个解释框架瞬间发生了逆转。若不能用衰落来概述,那么实际情况如何?尽管英国经济的决定因素仍面临不少争论,但英国经济命运的新近改观却使经济史学家不得不开始反思关于20世纪英国相对糟糕的经济表现及所谓的企业家失败的传统解释。

这种反思不一定能对现已无法更改的相对经济失败及由此推断的创业家精神缺失做出解释,它很可能会偏离关于该主题的传统处理方法。相反,我们先从一个获得广泛认可的企业家精神理论开始,然后或多或少地按时间顺序概述有重要创业活动的领域。我们发现,英国的企业家精神并不缺失,企业家本身也不应承受以往研究所表明的那么大的罪责。

二、企业家精神、社会地位与文化

对于那些想弄清楚英国工业为何发展迟缓的评论家们,企业家无疑是一个(尽管并非唯一)显而易见的靶子。

过去40年间对英国未能赶上其竞争对手发展步伐的各种解释汗牛充栋。原因不外乎一套相互分化的社会等级制度、文化上先天对工业化抱有敌意、盘踞伦敦金融城的金融利益集团支配了政府和产业、风险资本缺乏、过度的税收和政府支出、过少的规划、教育和培训投资的不足、对抗性的两党选举制、限制性的劳工条例和人员配备,以及能力低下的经理人和有意找茬的工会组织(Feinstein,1994,第116页)。

这种现象的净效应使英国企业家成了20世纪社会学研究最多的领域之一,但似乎矛盾的是,它也是人们理解最不到位的一个领域:学术界总是视之为“失败”,但最近的经济史表明,这个被普遍接受的说法至少是有失偏颇的。

整个20世纪,责备的焦点已从泛泛关注英国在第二次工业革命的新兴产业中差强人意的领导力(Clapham,1938;Orsagh,1961),转向具体批评企业家在投资新技术(Aldcroft,1964)或采用先进管理技术(Chandler,1990;Hannah,1983)上的明显失败。关于英国企业家未能投资于新设备、新技术或新型组织(到了自甘放弃利润的地步)的解释,经常围绕所谓英国文化的反企业家精神特征展开。众所周知,戴维·兰德斯曾调侃说,英国的企业反映了一种:

业余主义和自满的组合……众所周知,英国制造商漠视潮流、在新技术面前因循守旧、不愿意放弃传统的个性化去接受大规模生产的大众化(Landes,1969,第337页)。

尽管学院历史学家提出了激烈批评,但马丁·维纳关于英国具有一种“反工业精神”(Martin Wiener,1981)的论断,却引起了政治家和公众的普遍共鸣,不仅对公共政策产生了重大影响,也为长达25年的改进“企业文化”提供了道德基础。事实上,虽然不乏来自文化衰落论者的批评,但也有大量证据支持文化论者的某些假说。对维纳来说,令人遗憾的是,虽然他精妙地论证了有权有势但胸无大志的精英是英国衰落的罪魁祸首,但他的这个论断是经不起推敲的(Collins和Robbins,1990)。

不过分强调英国企业家和其他国家的企业家之间的差异很重要。最近的比较研究大多突出了他们的相似性,或者仅仅强调与传统主题的差异。例如,卡西斯(Cassis,1997)和沃德里(Wardley,1999)提醒人们要注意有关英国大型企业落后于人的判断。贝高福发现,英国省会城镇的企业家在许多方面和德国企业家相差无几(Berghoff和Mller,1994;Berghoff,1995)。尼古拉斯(Nicholas,1999)、罗斯(Rose,1986)和其他人则认为,家族控制的持续存在有其相对优势,只有在美国,家族控制才不是一种常态,即使这样,也只是最近才有一些人认同这一观点(Anderson和Reeb,2003)。当然,在英国相对成熟的经济环境中,企业家所面临的机会集合,截然不同于其他那些增长更快的欠发达经济体中的企业家。英国企业家仍是他们面临的约束条件的“囚徒”(McCloskey和Sandberg,1971)。

但也有某种意义上的区别,特别是同美国进行比较时。英国社会到1900年已发育成熟并趋于稳定,各社会阶层都有强大的社会刚性。在能带来“创造性破坏”的企业家的供给上,存在许多基本障碍。如金德尔伯格(Kindleberger,1964)所指出的,到1900年境外企业家的供给已大幅减少。19世纪早期和中期的欧洲移民潮为工业革命贡献了许多重要人物。随后是1880—1914年更大规模的移民人口,但这次移民潮以东欧人为主,东欧人缺乏能直接影响英国经济的技能和资本,尽管如下文将解释的,到20世纪中叶,他们的作用将变得重要。从1914年到20世纪50年代,各国边境依然基本上是封闭的。

此外,在20世纪前几十年,英国白手起家的企业家相对较少。确实,这类企业家在其他地方也不多。即使在美国,白手起家的理想也被视为一个神话(Sarachek,1978)。企业高管和领军企业主大部分来自精英群体(Temin,1999)。在有关英国社会流动性的持续研究中,主要社会阶层间的绝对刚性程度已成为主要内容(Miles,1999;Goldthorpe,1980)。这种非流动性不仅阻碍底层社会通过竞争向上跻身,由于缺乏社会地位上升的可靠前景,所以还严重打击了弱势群体的期望和价值观。这持续影响了工薪阶层中的受教育程度较低者,他们是解释劳动生产率低水平增长的一个重要因素。但戈德利(Godley,2001)对美国和英国东欧犹太人的比较分析表明,随着犹太裔移民逐渐被所在国的文化价值观同化,他们的创业活动偏好也发生了改变。对于任何给定的工资和利润水平,英国犹太裔移民开始越来越多地选择在手工业部门就业而非创业经商。由于几乎没有自我发展的选择空间,英国工人阶级文化强化了其强大保守的手工业价值观,给追求创业精神造成了额外的障碍。因此,来自移民和底层社会上进者的竞争性挑战相对较少,对社会既得利益者不构成威胁,因而他们安之若素。自1932年实施《进口税法案》(Import Duties Act)后,逐渐转向保护主义的政策为创业阶层中的这种不思进取提供了支持。文化和监管保护又使作为既得利益者的企业主家庭能按照自己的意愿供应英国的多数市场,且在20世纪中叶几乎不必受任何惩罚。

近40多年来,关于文化和企业家精神之间的关系,学术界充满争议。但是,只要说明企业家精神的经济功能,便能更好地理解企业家精神和文化价值观之间的作用机制。企业家精神所面对的环境就是交易在不确定的条件下发生。企业家精神就是运用判断力(Casson,1982)。在公开有效的行动信息无法提供普遍认可的规律时,就必须依靠判断力来进行决策(Casson和Godley,2007)。

不妨考虑信息可廉价获得的情形。此时,企业能够制定一个可靠的算法,该算法对如何管理一系列功能做出了说明,商业活动代表着完全竞争市场上的传统小企业。但是,当一些外部事件扰乱了经济时,信息可能不再廉价,也不易于获取。这时,任何交易都将变得充满风险,而企业家则可通过建立一个框架来解释这种扰动的影响,或致力于获取额外的相关信息,以使风险最小化。对任何给定的投资,更优的解释框架无疑会导致更好的结果。但是,构建这样一个判断力密集型的框架,既有赖于信息的有效获取,也需要检验企业家对复杂多变的商业环境的自我感知能力。获取专家信息和完善解释框架的必要性,促使企业家寻求信息收集专家的意见,从而为创业行为最重要的特征之一,即创业网络的强度和持续性提供了激励。随着投资者不断步企业家们的后尘,专注于特定领域、能获得特许信息来源,且和所有社会群体一样有独特文化价值观的专门群体,更有可能发现他们能控制专有的筹资渠道。如本书前几章所强调的,创业网络的重要性使分配决策成了自工业革命迄今的英国经济活动的一个持久特征。

因此,在更大的历史背景下,企业家精神远不止创立公司和风险资本融资(当今的管理学者对这两个方面青睐有加),它通常存在于那些需要高度密集的判断力的环境中。判断力显然不是一个可观察的变量。但考虑到某个企业家需要其他企业家来获得专有的信息、测试和验证他们的解释框架以及专门的风险融资来源,创业网络的存在很可能与企业家的判断力成正相关。我们可以从历史时空中观察到创业网络。

这些概念上的澄清在总结20世纪英国企业家精神,尤其是在重新诠释英国长期的非周期性衰落和20世纪末的突然复苏时,具有重要意义。把创业的功能视为对信息获取的一系列投资,寻求一套解释复杂商业环境的专门知识,这些都表明企业家和创业网络具有相当高的沉没成本。形成于某一部门的专门知识被转移到另一部门时很少同样有效。这种有效性的缺乏可能会被解释为创业“失败”,但只有在这一意义上,杰出的物理学家才可能会因他们不是优秀的小提琴家而受到苛责。英国创业网络能在多大程度上将其专门知识分散于更有价值的领域,也取决于外部环境。如我们将看到的,英国企业家发现在整个20世纪的前34时间里面临着如下环境:他们在创业方面的专门知识的存量价值因一系列外部事件而突然贬值。本章接下来将追溯整个20世纪英国企业家精神的发展情况。1900—1929年是英国企业家全球影响力的鼎盛时期,但是国内问题在维多利亚时代晚期就已经开始逐渐增多。1930—1975年的20世纪中叶,则见证了企业家精神饱受日益严峻的国际环境和国内市场销售萎缩之困。最后,在1975—2000年间的后期,英国企业家精神出现了某种程度的复苏。

三、1900—1929年间的创业活动:创造财富的不同途径

1919年荷兰皇家壳牌集团收购了韦特曼·皮尔森(Weetman Pearson)的石油巨头墨西哥鹰(Mexican Eagle),壳牌集团早就策划好要控制英国最有价值的公司(Bud-Frierman、Godley和Wale,2010;以及本章表9-1)。1914年,丘吉尔促成英国政府注资英波石油公司(Anglo-Persian),成为20世纪最轰动的公司事件。这也充分说明石油行业是当时英国创业活动的集聚地。

由于英国本土经济相对糟糕的表现,特别是在20世纪六七十年代当其他经济体开始稳步赶超英国时,英国企业家精神饱受诟病。但在该时期的开始阶段,创业活动最大的集中地可能并不在英国国内,而是在海外。尽管英国企业无疑积极投身于大英帝国的海外市场,但这并不完全是对帝国特权的滥用(Hannah,1980,第61—63页),而是聚焦于在全球范围内从事更复杂的商业活动。不像德国同行和美国同行,英国企业家有一条和帝国海外项目紧密相连的不同的财富创造路径(Baumol,1990)。

当然,英国企业家像他们的美国和德国同行一样,在国内经济中同样表现得很活跃,并获得了成功。布劳德伯利(Broadberry,1998)的生产率比较研究显示,英国企业在一些主要产业具有比较优势,特别是1913年时的棉纺织业。如我们已表明的,这些部门较之新兴产业,其劳动密集程度往往更高。但由于英国劳动密集度相对较高,且机械化减少了技能优势,英国的比较优势逐渐丧失。到1911年,英国在煤矿开采上的比较优势已转向德国。其他国家则能够更有效地使用自己的自然资源禀赋,如钢铁部门,到1900年,英国矿藏显然位于成本相对较高的地区。在一个创业才能稀缺的世界,英国本土企业家多集中于当时的“夕阳”产业,这些产业提高盈利能力的途径并不总是显而易见或可持续的。

以往,经济史学家批评英国企业家对新兴行业的投资相对不足,这些行业包括电子和汽车等诞生于第二次工业革命的行业(Alford,1988)。但从企业家自身的角度看,他们为何不愿从事这些部门的全新项目是更容易理解的:在这些部门,企业家既有的专门知识存量价值不高,收集信息的传统网络也不那么有效。

相反,如上一章已强调的,到19世纪最后几十年,英国的大多数创业活动都集中在高度复杂的基础设施建设上,尤其是铁路部门,随后逐渐转向电车和公用事业。鉴于企业家获取信息的沉没成本如此之高,从事电子和汽车等新兴产业所产生的成本高得令人不敢问津。当本国利润空间不断下降时,投资于更有利可图的海外项目便成了英国企业家不言而喻的选择,英国创业网络在建造高度复杂的基础设施项目方面具备特定的专门知识,这些知识可直接应用于海外投资项目。

英国在经济领域大举投资海外项目,已是经济史研究的老生常谈。事实上这种做法大多被批评为英国新兴资本密集型产业增长相对缓慢的另一个原因(Kennedy,1987)。但直到最近很大程度上仍被忽视的是,这种海外投资流的很大一部分(将近一半)都是企业和企业家在获取海外生产性资产和业务时的直接投资,企业家不仅掌握着这些项目的直接管控权,而且能获得一笔投资收益。

1905年,英国所拥有的海外资产总值几乎是本国净国民财富的13(Edelstein,2004,第193页)。到1913年,海外投资已显著超过了本国经济(Matthews等,1982)。此前和此后从未有任何一个主要经济体如此有组织地将如此高比例的资源转移到海外。尽管这类海外资产的所有权中许多是证券组合投资的结果,但另外许多并非如此。

约翰·杜宁(John Dunning)认为,在1913年,英国海外投资总额中有40%属于直接投资。托尼·科利(Tony Corley,1994)最近的估计表明,该比例更是高达45%。这些估计不可避免会有偏差,但托尼·科利对全部可得数据的“彻底颠覆”表明,英国企业家在全世界范围内都很活跃,英国对外直接投资中差不多有一半流向了帝国的殖民地(20世纪早些年份,南非是英国资本的最大输出地),但也有约一半流向了其他地区。约10%流向美国,可能有1/3流向拉丁美洲(Corley,1994,表3)。

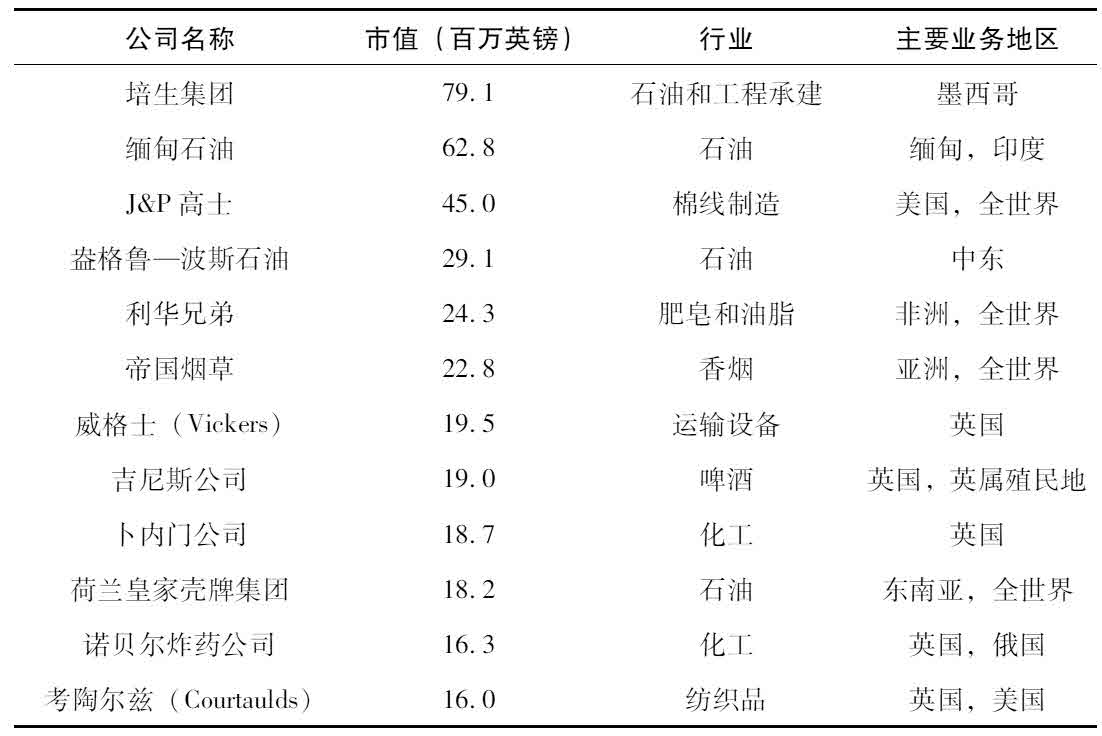

表9-1所示的英国大公司都表现出这种对海外直接投资的热衷。该表给出了1919年英国规模最大的12家公司,其中尤以韦特曼·皮尔森的墨西哥石油业务规模最大,石油是英国企业的主要资产。若能获得其他一些规模巨大且完全私营的英国海外企业——如维尔纳·拜特(Werner Beit)、戴比尔斯、力拓集团等——的相关资料,则英国企业对全球贸易和投资链的依赖程度将更加明显(Cassis,1997,第23页)。

但事实上只关注大企业完全不能充分说明英国的对外直接投资,因为这些英国创业活动绝大部分隐没在长期以来未得到史学家很好地理解的特定制度形式下。米拉·威尔金斯(Mira Wilkins,1986)将这些跨国创业企业总称为“独立公司”。英国独立公司多达成千上万家,它们通常是为投资和展开某项特定活动而创建的,如马来半岛的锡矿开采、缅甸的硬木栽培或拉美地区的发电站。由于它们集中于具体的项目或机会,项目结束后,比如一旦发电厂建成,或红木种植或锡矿投入运营,公司通常出售项目或关闭企业。

表9-1 1919年英国规模最大的12家企业

资料来源:Bud-Frierman、Godley和Wale(2010);Hannah(1980)

到1914年,英国企业家全球投资所涉足的行业显著增加。19世纪晚期,对外直接投资大多集中于铁路、地产和矿产采掘行业。尽管这三个行业到1914年时仍颇为繁荣,但其他行业的对外直接投资占比也大幅增加。科利关于英国海外企业的部门分解研究表明:到1914年,石油公司构成了英国对外直接投资总额的5%以上;海外银行和保险公司占4%;包括电车、发电站建筑商及供气和供水生产商在内的各种公用事业公司,总共约占10%。到那时,这些新兴行业加起来的重要性不亚于更传统的创业企业。

整体上说,这些海外创业企业所扮演的角色极其重要。1913年,英国对外直接投资总额占全球对外直接投资总额的45%。换言之,以独立公司为形式的海外投资,是将资源整合进全球经济而非世界新兴的汽车制造、化工和电子工业巨头的重要创业路径。

如上一章所述,独立公司往往围绕一小群关键人物松散地组织而成。这给特定的创业企业带来了不可或缺的必备技能和知识,从而使创业功能集中于一个由发起方、融资方、律师、会计师、贸易公司、商业银行和测量员组成的团队,以及具体项目所必需的大量相关专业人员,如矿业项目的采矿工程师、电力企业的电机工程师、油井架构的石油勘探员、种植园的农业专家等(Jones和Wale,1999;Jones,2005,第23—24页)。因此,这种创业团队将从某一项目转到另一项目,对自身进行适当重组,引进新的专家队伍,并砍去那些其专业技能已不太重要的成员。在20世纪前几十年,他们变得更具全球视野,不仅关注已开辟的业务领域,还关注那些新引进的团队成员,如迫于业务需要而招募的美国和欧洲专家。因此,这些海外活动大多是以财产为基础的创业,并且大多需要在特定地区和不可分割的资产上投入高昂的沉没成本。它们通常是一些复杂的大型项目,不仅需要专家的专门知识和技能,还必须能获得各种各样的风险资本来源。

当新机会出现时,一个创业团队便迅速形成,随后通过在伦敦证券交易所出售股权寻求二级融资。尽管为新创企业配售新股存在明显的高风险,投资者却很乐意提供资本。之后,公司会回到市场,寻求下一轮后续融资。对英国企业家精神的传统理解,往往强调伦敦金融城同英国中部和北部制造业中心之间的地理和制度差异,这种差异被认为是造成英国工厂和设备方面新投资不足的根源。但是,只要了解了伦敦证券交易所提供给独立公司的绝对融资规模的证据,这种批评似乎就很难成立。事实上,较之今天人们所理解的私人风险资本市场,20世纪前几十年伦敦金融城为这些独立公司提供的风险资本,似乎不仅更复杂和透明,而且在筹集数额庞大的资金量上表现得同样成功(Corley,1994)。

表9-2 1907—1938年间英国海外公司的行业分布比例(%)

资料来源:摘自Corley(1994,表2)和Corley(1997,表4)

自“一战”期间和“一战”结束后到20世纪70年代,这类英国商人的(绝大多数)创业网络仍相当活跃(Jones,2000)。随着世界经济的发展,英国对外投资不断从旧的创业项目(如海外铁路建设和运营)转向新的投资项目(Corley,1997)。投资者利用在几十年前便已获得了正当性的“绅士资本主义”文化传统。事实证明,面对世界范围内对复杂项目管理技能的需求,它们是一种最优的组织回应(organizational response),因为当时相对落后的通信意味着公司总部很难有效监督这类远距离投资项目。

但独立公司的灵活性及其松散的高效组织结构,依赖于一套同其生存能力相适应的相对稳定的制度结构。它们属于知识传输型、市场创造型组织。一旦项目开始投入运行,专门的运营商和专业中介机构便控制了其产生的收益流。分散在各地的资源很容易就汇聚到现行的世界经济及其为国际贸易提供支撑的制度中。因此和“传统的”大型跨国公司不同,其独立公司很少需要设立庞大的总公司支撑结构。它们仍需依靠一套给契约性权利(contractual rights)提供支撑的复杂制度结构。但是当20世纪30年代全球经济危机带来的动荡紧随“一战”所造成的灾难到来时,独立公司也未能将市场内部化。由于交易成本变得极其高昂,它们不得不实施收缩战略。

事实上,当市场活动障碍重重时,英国企业家的最初反应是采取迁移策略。1917—1922年间,俄国、奥匈帝国和墨西哥等国相继卷入战争,国际贸易条件恶化。英国企业家的回应是,将创业活动转向全球新兴区域和出现新机会的国家。例如,20世纪二三十年代中国东部沿海地区的发展,以及20年代中东的短暂繁荣,很大程度上都可归功于英国企业家的创业活动(Plüss,2004;Jones,2000)。但20世纪30年代,企业利润急剧下滑。尽管1907—1927年间,英国对外直接投资收入按实际计算大体上仍较平稳,但从1938年起便开始下滑(Corley,1997,表3)。“二战”结束后,全球许多地区再次对国际贸易和投资施加限制。战后,东南亚、中国、非洲和中东许多国家的政府,都开始抗击以往无处不在的英国企业家。

换言之,聚焦于海外投资和独立公司表明,20世纪英国企业家精神并不算失败。相反,创业活动出现了分叉。在主要产业等以往大获成功的领域,人们发现竞争环境日趋严峻,且越来越多地寻求政府保护(Bamberg,1988)。但企业家创造财富的竞争性机会在海外却不断增加。具有悠久历史且积累了大量专业经验(当然,尤其是通过开发主要产业的全球市场)的英国企业家,基于独立公司和伦敦证券交易所,创立了一套针对海外创业企业的关键制度结构。他们对世界经济的巨大贡献不在新技术领域,而在将各种技能和金融资源加以整合、发起和完成远离金融权力中心的复杂项目上。在遥远的地区开展交易,代理人的机会主义行为可能会给这类交易带来风险,而英国企业家则为此提供了新的解决之道。20世纪对英国企业家的长期批评是:他们未能给汽车、化工和电子工业等新兴行业提供投资,是对实际情况的一种简单误解。毕竟,当英国创业网络在开发和利用海外创业项目上获得如此巨大的成功时,他们为何要冒险涉足那些相对美国和德国等技术领先者而言明显处于劣势的领域呢?

四、1930—1975年间的创业活动:创新的制度障碍与从市场向保护主义的倒退

(一)20世纪20年代的序幕

传统的英国经济史往往把两次世界大战期间看作英国工业发展的一段简单插曲,一个见证了主要产业持续停滞、最终出现专门从事国内汽车、化工和电子工业等新兴行业的时代(Aldcroft,1964)。从某种意义上说,对英国企业家精神做类似的时期划分非常有意义。

在1919—1920年间的短暂繁荣时期,“不列颠治下的和平”(Pax Britannica)似乎有望得到恢复。当然并非所有地区都是如此,只有盲目的乐观主义者才相信,布尔什维克的俄国会“重回正轨”。但20世纪20年代的世界经济会继续像1914年前那样发展并非完全不可想象。然而,不管从管理缺位还是工会对机械化越来越强烈的抵制来看,英国在许多主要产业均已丧失了比较优势,对于英国生产商,唯一现实的指望是英镑贬值到足以使其重获竞争力的水平。但为了保持全球经济的稳定,英国政府继续推行相反的政策。由此造成了利率上升,英镑升值到战前的水平,并导致外贸销售趋于崩溃。20世纪20年代更多的货币扭曲阻碍了英国经济结构的必要调整。

兼并往往伴随着出口竞争力的丧失而至,棉纺织品和毛纺织品、钢铁、煤炭和化学工业都经历了重大重组(Bamberg,1988;Hannah,1983)。但根本动力绝大多数是防御性的,如退出竞争性的市场。通过政府的官方控制或工业卡特尔实施保护成了人们的关注焦点。1926年的全国性大罢工只是强化了需保护社会免遭世界经济变迁伤害的观念。此后政府推行了横向一体化,英国本土工业的卡特尔化在20世纪20年代得到加速。这样一来,创新型企业家精神的激励下降,非竞争性行为变得有利可图,扩大规模的潜在生产率优势遭到极大浪费(Westall,1994)。显然,人们从两次世界大战期间的国内危机中得出了如下认识:必须保护就业和货币工资。由此导致的最终结果就是,政府和商界领袖联起手来,将非竞争性行为制度化,既损害了消费者福利,又削弱了长期的产业竞争力,致使英国本土经济深受其害。

(二)20世纪30—50年代创新的制度障碍:保护主义和公共部门侵蚀

一旦更全面地考虑英国企业家精神,具有重大意义的事件便随处可见。20世纪30年代的全球经济危机以及随后的战争和去殖民化,意味着英国对外直接投资受到了威胁。海外资产(往往在亏损状态下)遭到抛售,资金被汇回英国,以支持停滞不前的本土经济。如培生集团(Pearson Group)将其重点从成为世界最大的油企巨头之一,转向成为一家立足于伦敦的投资信托公司。尽管培生集团董事的午餐得到了改善,但其创业活力不复存在(Bud-Frierman、Godley和Wale,2010)。其他现金套现机会较少的海外集团公司也发生了退变。一些贸易公司开始在本土寻求投资机会。例如,在向零售企业转型的过程中,因绩效较差,原本是贸易公司的布克(Booker)损失了大量市值。相反,其他公司则将其重心迁往离英国本土更远的地方,如将公司总部移到亚洲市场(Jones,2000)。

在失去竞争力的货币和全球经济危机的双重打击下,英国企业家在其具有比较优势的两大核心领域(即传统的主要产业和海外独立公司)的创业能力严重受损。关键企业家及其创业网络费心经营多年才掌握的专门知识,瞬间失去了价值。英国急需新型企业家和新式创业网络,在国际环境空前困难的20世纪30年代,此类新式创业网络在英国本土应运而生,并开始蓬勃发展。因为自1932年《进口关税法案》通过后,英国已成为一个市场保护程度极高的国家。

经济史教科书对20世纪30年代的常规处理是,强调英国经济中重要的新兴企业和部门的出现。在20世纪30年代早期最糟糕的时候,失业率几乎达到了30%。但因为有汽车工业的莫里斯(Morris)和奥斯汀(Austin)这类企业家,以及诺贝尔炸药公司和卜内门化工企业(于1926年)成功合并重组为帝国化学工业集团(ICI),英国经济似乎比其他任何地方都更好地经受住了30年代经济危机的考验。这虽然反映出了经济活动的重要转变,但是,在全盘接受这一解释时,还是要保持足够的谨慎。到1939年,主要产业仍占据英国产出和出口的主导地位,备受吹捧的英国新兴汽车和电气工程产业的合并产出不到制造业总产出的5%。新兴幼稚产业仍然受到保护,尽管它们相对无足轻重。可以说,不断上涨的实际工资创造了新的消费需求,许多英国企业家在满足这些需求方面行动迅速。

生活标准的提高是一种长期趋势。品牌消费品的早期创新见证了英国强大的烟草工业的崛起,特别是威尔斯的帝国烟草公司(Wills’ Imperial Tobacco)(Alford,1973;Hannah,2006)。20世纪上半叶,食品和糖果、饮料和品牌医药行业的其他许多公司创立了强大的品牌。食品行业的朗克(Rank)、亨特利(Huntley)、帕尔默(Palmers)、霍力克(Horlicks)、科尔曼(Colman)、吉百利(Cadburys)及朗特里(Rowntree),饮料行业的吉尼斯(Guinness),日用品行业的比切姆(Beecham),都积极致力于新型市场营销活动,逐步确立了强大的品牌影响力。但颇有意思的也许是,几乎一直到20世纪前几十年,所有这些家族企业都由第二代、第三代甚至第n代家族成员所掌控。

生活水平提高也意味着对新服务的需求日益增加。这种趋势在餐饮和零售、交通运输和娱乐等真正意义上的新服务行业中,表现得特别明显。但是,这些部门的纯粹意义上的创新型新进入者,也和汽车、电子工业和化工行业的同行一样,并不能建立起较德国和美国竞争对手而言具有显著生产率优势的企业和行业(Broadberry,1998,2006)。在保护主义盛行的20世纪30—50年代,这样的生产率优势很大程度上显得无关紧要。英国市场已成为国内的主要关注点,英国企业家能通过满足本国需求来获得商业成功。但是,随着20世纪60年代以后关税开始下降和国际竞争重新出现,英国在贸易部门的弱点瞬间暴露无遗。

20世纪30—50年代,任何具有真正重要意义的新进入者大致可归为两类:它们要么是美国跨国公司的英国子公司,带来了技术密集型的制造工艺;要么是聚集在新服务或相关产品周围的移民企业家。现在看来他们具有极其重要的意义。因为若英国是一个不太开放的社会,或美国跨国公司被拒绝进入英国,或犹太裔移民遭到迫害,而这两种情况中的任何一种在当时的欧洲都是切实存在的,那么在这些深陷困境的年代里,英国的创业活动势必会降到一个非常低的水平。

当然,美国跨国公司作为新进入者,如吉利—胡佛(Gillette and Hoover)[基于早期的辛格公司(Singer)案例],并不能算作英国企业家精神的例子,但它们的示范效应对一些英国企业来说却颇为重要(Jones and Bostock,1996;Godley,1999,2006)。事实上,许多美国子公司很快便被英国企业家收购。如弗兰克·伍尔沃思(Frank Woolworth是美国零售业大师,廉价商店的创始人。他还开创了现在非常普遍的直接从制造商购买商品并按类确定销售价格而不与顾客讨价还价的做法。他最早推行自助式商品货架,顾客可以在没有售货员帮助的情况下自行选择想要的商品。——译者注)

于1909年进入英国零售市场,并在20世纪20年代迅速扩大其业务覆盖面,随后到20世纪50年代已发展成全英国最大的零售商。但该公司极富创业精神的常务董事威廉·斯蒂芬森(William Lawrence Stephenson),确实是一名受雇于伍尔沃思以掌管英国子公司的地地道道的约克郡人(Godley,2008;Shaw,2004)。当该公司于1931年退出伦敦股票市场后,斯蒂芬森获得了其主要的股权,并由此成为英国最富有的人之一(Rubinstein,2006)。其他企业,如辛格和福特的英国子公司,这一时期也获得了自主权。

但是,真正的外来创业者都是一些移民。有的在移居英国前就已经创建了企业,特别是来自英联邦国家的移民,但多数是在东欧犹太移民浪潮中随父母一同迁居英国的人。20世纪30—70年代,这些主要由第二代波兰和立陶宛犹太裔移民构成的企业家,共同改变了英国经济在全球竞争中的颓势表现(Godley,2001)。

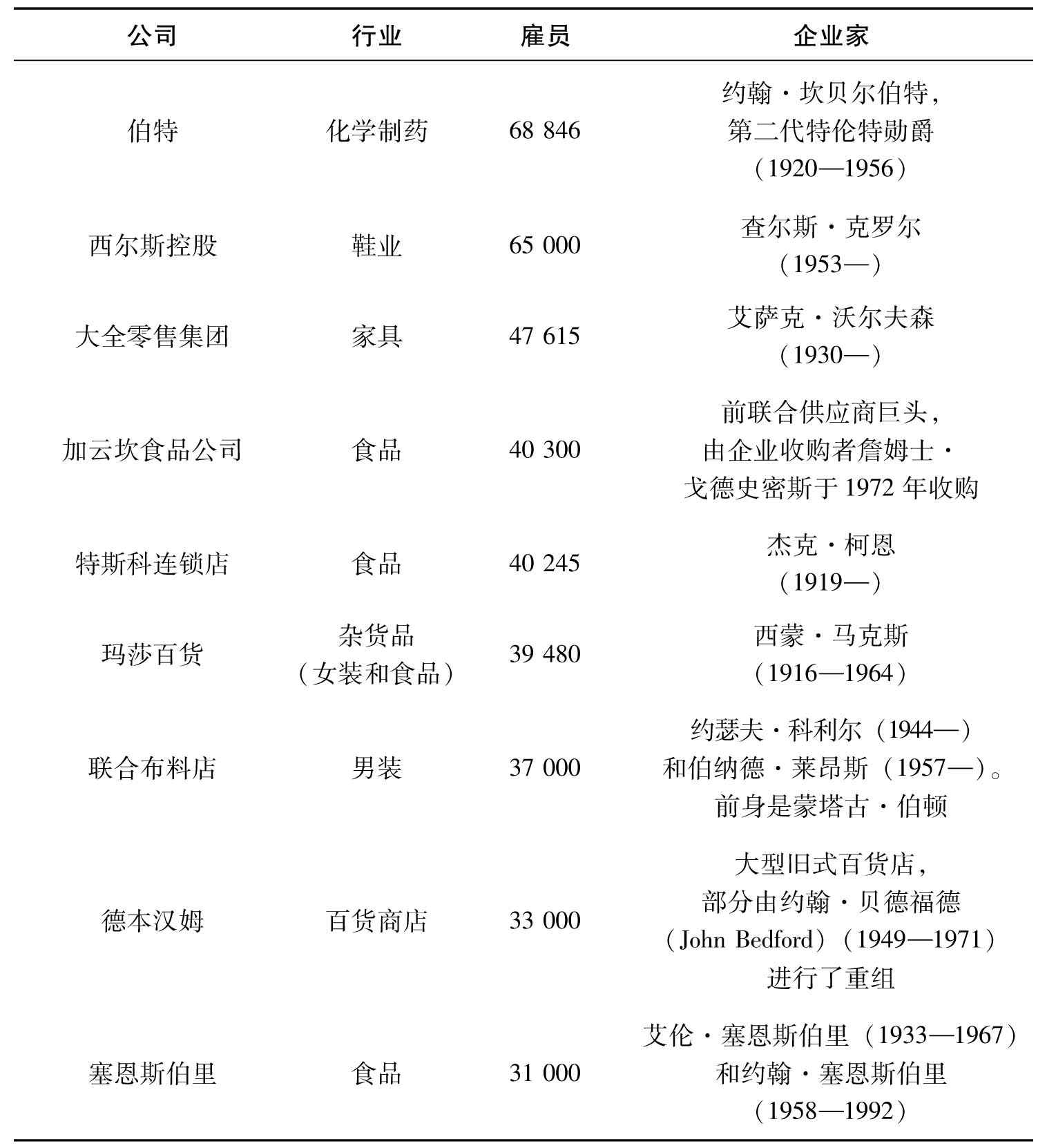

东欧犹太裔企业家的创业成功建立在前几代德国犹太裔移民的基础上。乔·莱昂斯(Joe Lyons)于20世纪初创立了闻名遐迩的餐饮连锁企业,奥斯卡·多伊奇(Oscar Deutsch)在20世纪20年代改变了电影行业,他们早些时候就为德国犹太裔企业家在伦敦金融城的成功打下了基础。但在20世纪中叶,英国真正重要的企业家是东欧犹太裔移民,且大多集中在零售业。蒙塔古·伯顿(Montague Burton,主营男士服装)和西蒙·马克斯(Simon Marks,主营玛莎百货连锁店及女士服装),在20世纪二三十年代非常小的规模上实现了极其迅猛的增长。它们催生出了一些成功的模仿者,后者同样主要来自犹太裔移民群体,他们共同改变了服装行业的市场格局,并通过对供给链的影响,改变了服装行业的制造格局。类似的,家具行业的德拉格(Drage)及其重要的竞争对手艾萨克·沃尔夫森(Isaac Wolfson)的大全零售集团(GUS),也实现了迅猛增长并改变了行业格局。在食品零售业,杰克·柯恩(Jack Cohen)的特斯科(Tesco)在20世纪30年代可能已崛起为最大的区域性百货店。

尽管英国零售业的生产率总体上仍显著低于美国(而非德国)水平,但这些创新型新进入者很快获得了市场份额。这样的创业型增长在当时的英国纯粹是例外现象。有限的消费者流动性、极其温和适中的城市变迁程度,使在位企业手握更大的市场势力,以阻止新进入者“占领”宝贵的繁华商业区。犹太裔零售商能克服这样的障碍,一开始是通过利用两大创新工具,随后是通过使业务极其靠近新兴商业地产市场。

金融工具的两项重大创新包括:由伯顿发明的(后来由杰克·柯恩加以应用)为百货店迅速增长提供资金的售后租回融资;由家具零售商德拉格和大全集团发明的消费者债务资本化,这使他们能利用成千上万份每周分期付款承诺的优势借入资金(Scott,1994,2009)。 [1] 例如,大批量分期付款销售的创始人辛格公司,从未将消费者债务视为一种可杠杆化的资产(Godley,2006)。

20世纪20年代,随着郊区化(特别是伦敦)的出现推动了新商业街的发展,现代商业地产部门应运而生。许多第二代犹太移民开始热衷于房地产行业,他们对商业街道及其布局自信满满。例如,查尔斯·克罗尔(Charles Clore)在离开父亲的服装厂后,当了非常短暂的电影院老板和导演,随后便涉足房地产业。杰克·罗斯(Jack Rose)则从离开伦敦东区并给某伦敦西区的测量员当勤杂工开始步入了职业上升通道。20世纪30年代处于不断变化中的房地产市场,使新进入者能够推动原本举步不前的零售业获得新发展,并以此来打开自己的局面。但也正是这些第二代犹太移民房地产企业家,最充分地展现了自第二次世界大战后到20世纪70年代初的英国企业家精神。

(三)1950—1975年:公共部门的增长与复制型企业家精神时代

1939年9月第二次世界大战的爆发,预示着英国经济中政府管控将侵入越来越多的领域。企业家精神和整个私营部门都受到严重挤压。在战后,英国迅速步入了一段与自由市场活动相背离的时期。持续不断的钢铁和煤炭问题致使工党政府对钢铁和煤炭工业实施了国有化,人们认为只有这样才能保护剩余工作岗位并改善管理。同样的,持续表现不佳的铁路公司也不得不被收归政府所有。随着福利国家的创建、极高的边际税率、特别强大的工会势力以及朝令夕改的需求管理政策对计划的负面效应 [2] ,战后企业家面临的环境大不同于从前。资源越来越多地流出私营部门的创业活动,要么转向公共部门,要么转向私营部门势力庞大的寻租群体,如工会巨头和强大的在位企业(Bacon和Eltis,1976)。产业政策集中于对国家冠军企业的投资上,如汽车工业的英国利兰汽车公司(Leyland),但结果却几乎无一例外地令人备感沮丧。英国经济中创业型新创公司的生存空间受到严重挤压也就不足为奇了。20世纪六七十年代,英国新注册成立的公司增长率位居世界最低(Bolton,1971;Wilson,1979)。

其他欧洲国家也推行国家广泛干预经济的模式,但相比之下,它们大多取得了颇为成功的增长绩效。由于国家主导的战后重建带来了管理优势和获国家支持部门的额外投资,法国从20世纪50年代末起取得了尤为引人注目的“30年辉煌”(trente glorieuse)。尽管英国经济在20世纪50年代末和60年代初以史无前例的速度增长,但英国的中央计划试验却远不能说获得了成功。以大政府、大企业和大工会为特征的黄金时代,自20世纪六七十年代开始使英国经济尝到了苦果。

即使在应对步履维艰的战后经济发展、创业惰性和生活水平相对下滑的标准疗法内部,仍然有一个充满创业活力的腹地。事实上,3%—4%的年度经济增长率足以产生大量的创业机会。身为20世纪60年代以来英国房地产行业领军企业家之一的杰拉尔德·隆森(Gerald Ronson)认为,这是一段很容易就可成为企业家的时期,因为竞争是如此之少:“只要你不是赖在床上一动不动,便有机会赚到大钱。” [3]

当一名叫隆森的年轻人意识到房地产业务的巨大潜力后,他便说服父亲将其在伦敦东区的家族家具厂转售出去,并投资于崛起中的房地产市场。根据奥利弗·马里奥特(Oliver Marriott,1967)的统计,该年轻人是70—80名犹太裔房地产百万富豪中的一个,20世纪50—70年代,这些犹太裔房地厂商共同改变了英国商业地产行业的格局。在房地产业这个原本萧条疲软的私营部门中,他们是最具创业活力的群体。当中获得最大成功的是查尔斯·克罗尔,他在开拓新型房地产业务的过程中意识到,管理保守的传统连锁零售企业坐守被严重低估的房地产投资组合,不愿意将庞大的资产基础(asset base)变现。克罗尔决定迫使零售企业将其资产基础变现,因此他在英国首开竞争性接管的先例,以恶意收购的方式接管了大型一体化鞋业公司西尔斯(J.Sears)。

1953年的西尔斯公司堪称管理保守的第三代或第四代英国家族企业的典型,其创业阶段早在几十年前便已结束(Jefferys,1954)。西尔斯是英国最大的公司之一,支配着鞋类制造业,在英国有最大的制鞋厂。西尔斯在全英国各主要商业大街有920家连锁鞋店,这些鞋店都是被低估的房地产投资组合。对克罗尔公司来说,这是西尔斯公司最吸引人的地方(Clutterbuck和Devine,1987,第64页)。1948年的《公司法案》为股权转让提供了法律框架,但在克罗尔之前并未有任何人尝试去验证竞争性收购的合法性。伦敦金融城的文化和传统是,只要目标公司的董事会不同意接管,小股东便不会接受报价。克罗尔直接向股东提出接管要约,并给他们提供一个有吸引力的报价,从而将公司控制权市场引入英国。他继续多次借助这种“伎俩”,间接成为20世纪60年代英国的主导零售商。但更重要的是,这种示范效应促使其他人搜寻公开上市的公司,这些公司的管理层长期以来不能给资产带来合理的利润。尽管克罗尔欣慰地获得了巨额个人财富,但声名狼藉。到20世纪70年代初,除明星和足球运动员外,房地产企业家似乎成了社会上唯一能“点石成金”的人群。但是,不同于林格·斯塔(Ringo Starr)或乔吉·贝斯特(Georgie Best),企业家精神的声誉降到了新的低点。

地产界和零售业之间的关联早在20世纪二三十年代就已形成,并一直持续至20世纪五六十年代。例如,杰克·柯恩在特斯科的扩展战略,便是基于对房地产投资利润可以补贴零售扩张的预测。柯恩是食品零售行业积极引进自助服务技术的三四位企业家之一。但艾伦·塞恩斯伯里(Alan Sainsbury)才是关键人物,因为他很快就从排名前十左右的大型区域杂货商崛起为英国最大的食品零售商。

塞恩斯伯里的例子很值得注意,因为从英国企业的规则来看,该公司似乎是一个创业例外,其第三代(艾伦·塞恩斯伯里)和第四代(约翰·塞恩斯伯里)掌门人比创始人更富创新精神。自助服务技术的成功引进是该公司20世纪50年代末以来成就辉煌的关键,但其模式却是全新的。

自助服务诞生于20世纪30年代的美国,其目的是在一个价格竞争非常激烈的市场中降低成本。商品被堆放在架子上供消费者自主选择,因此减少了劳动力投入。销售网店被选定在远离拥挤的城镇中心,以此降低租金。在20世纪30年代的美国,购物者展现出了较高的价格弹性行为,这加速了创新模式的普及步伐。20世纪50年代,少数开拓者,特别是一些合作社(co-operatives),如特斯科和加菲尔德·韦斯顿(Garfield Weston)的加拿大进口品连锁超市Fine Fare,开始尝试着把该模式引入英国,但移植美国实践的结果令人沮丧。英国消费者明显偏好传统的柜台服务模式,而且在不得低价转售制度(resale price maintenance)下,制造商控制着所有商品的价格,消费者几乎没有激励选择那些初具雏形的超市中的便利服务。

但是,相较于竞争对手,塞恩斯伯里家族企业具备两大优势。首先,他们制定了销售自有品牌产品的长期战略,因此可以通过不得低价转售制度削弱竞争对手而不降低产品质量。他们同优惠供应商之间的长期关系使这样做成为可能,这意味着一旦做出转向美国模式的决策,在寻求一种成功的自助服务模式中,他们便能利用其广泛的支撑性供应链网络的经验和知识。其次,他们向来重视保持较竞争对手更大的生产范围,这推动他们大量投资于冷冻技术。这意味着和彼此间存在竞争的超市供应链不同,塞恩斯伯里家族企业能够提供各种各样肉制品和冷冻食品,特别是满足迅猛增长的对家禽肉的需求(Godley and Williams,2009a,2009b)。最终,塞恩斯伯里家族企业形成了一种自助服务模式,该模式既强调竞争对手不能望其项背的资本投资规模,又不削减劳动力,同时还能保持优质服务。这是一种代价不菲的扩展战略,但正是这种塞恩斯伯里模式在市场中胜出,并成为整个行业的标准(在特斯科加以推广后,开始风靡于全世界)。到1975年,塞恩斯伯里家族企业已是英国食品零售商中无可争议的王者,是少数几家进入英国最大零售商行列的少数创业型企业之一。

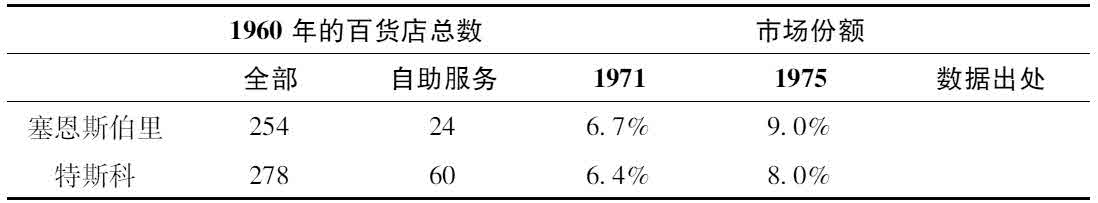

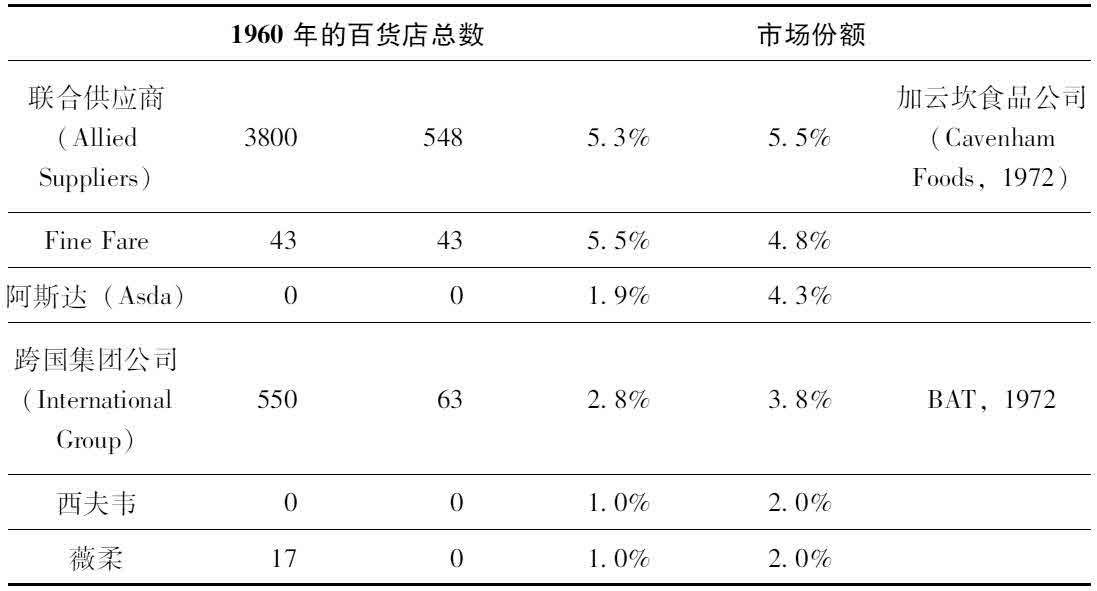

表9-3 1960—1975年间英国百货店的市场份额

资料来源:Godley和Williams(2009a,2009b)

表9-4显示了1930—1975年间呈现出重大创业努力的少数行业中某一行业的转变。东欧犹太裔移民(第一代和第二代)的突出表现在表中非常明显,尽管他们仍被低估了。例如,除西尔斯公司外,克罗尔还拥有刘易斯百货连锁商店。蒙塔古·伯顿于1952年的猝死,意味着他的长期竞争对手亨利·普莱斯(Henry Price)的五十先令裁缝(Fifty Shilling Tailors,后来成了联合布料店United Drapery Stores)在20世纪五六十年代已超过了早期的领导者。但是,伯纳德·莱昂斯也是第二代东欧犹太移民。在该行业,外来企业家的作用已改变了英国企业界。除了克罗尔、伯顿、莱昂斯,沃尔夫森、柯恩、马克斯和西夫(Sieff)也都是第二代东欧犹太移民。此外,每人都网罗了一大群盟友和支持者,一些犹太裔零售商彼此间充满嫉妒地争夺族裔内部的影响力。相比之下,斯蒂芬森并无移民背景,而是一名外来者,他获得了迅速跻身高层管理人员的良机,要是弗兰克·伍尔沃思的这位门徒待在一家英国企业,他显然不可能获得如此好的机会。

表9-4 1975年英国十大零售商(根据雇员规模)及1930—1975年间的关键创业人物

资料来源:根据Jeremy(1998,表9-12)、Aris(1970,第102—110页)、Chapman(1974)、Shaw(2004a,2004b)和Godley(2008)调整后得到

事实上,使其父亲著名的连锁药店发展壮大的约翰·坎贝尔·布特(John Campbell Boot)和塞恩斯伯里家族,是仅有的在零售业大获成功的第二代(或第n代)创业领军者(Chapman,1974)。两者都成功地把美国零售模式移植到原本传统的英国零售组织中[布特于20世纪20年代将企业的家族控制权让渡给了美国制药大王路易斯·利吉特(Louis Liggett),后者很快在企业中引入了美国式管理方法]。

如表9-3所示,联合供应商(Allied Suppliers)长期来一直是英国最大的零售商,但数十年的保守管理意味着其霸主地位必定会被其他零售商取代。像德本汉姆(Debenhams) [4] 一样,尽管联合供应商变得越来越脆弱,但它仍因以往的巨大成功而位居同行业前列,最终于1972年被“企业掠夺者”詹姆斯·戈德史密斯(James Goldsmith)的加云坎食品公司(Cavenham Foods)所收购。

除了犹太裔移民创业网络的若干集群外,该时期外来者对英国企业家精神的另一个突出影响来自美国跨国公司。如前所述,自1950年后美国企业纷纷在英国建立子公司,这对整个英国经济的生产率增长产生了重要影响(Jones and Bostock,1996)。它们的影响必然会被处于劣势的英国竞争对手直接感受到,但同时在一些部门,美国的对外直接投资事实上也刺激了英国的企业家精神和创新,并且至少在一个非常突出的例子中,完全未预料到的溢出效应创造出了一个全新的行业。

由于直接出口的关税壁垒太高,美国企业继续开设分支机构以服务于英国和欧洲市场。这些内向性投资集中在机械工程部门(包括美国汽车企业分支机构的早期投资)、制药行业和电气工程部门(Bostock和Jones,1994;Jones和Bostock,1996;Godley,1999)。

其结果是,在英国的汽车、机械工程和电气设备部门,英国企业必须直面优越的美国技术,英国企业的市场地位急剧恶化,首先是在欧洲,随后很快波及英国本土市场。在这些行业,“美国入侵”的后果非常残酷(Servan-Schreiber,1967)。相比之下,制药行业的美国化似乎产生了截然不同的结果。英国企业并不具备技术优势。在制药行业,像其他地方一样,美国企业更可能获得专利并投资于研发(Slinn,2006)。原子式的美国医疗保健市场,其中医师拥有开处方的权力,为制药公司提供了实施直接营销策略的巨大激励(Greene,2005)。由于国民医疗保健体制(NHS)的垄断,英国的市场环境极其不利,但医学研究专家和英国生理学派(British School of Physiology)的国际声誉如此之高,以至对任何制药公司而言,与专家们的成功合作意味着获得了重要的商业认可(Quirke,2005)。

20世纪30年代以来,特别是在战争期间,英国制药公司已同顶级医学研究专家建立了强有力的联系。尽管它们不太擅长将一些研究成果商业化[辉瑞公司(Pfizer)赢得了批量化生产青霉素的竞争,默克公司(Merck)通过国际许可策略获得了世界制药市场的最大份额],但其研究网络却非常稳固(Athreye and Godley,2009)。美国新进入企业试图闯入的正是这些网络和公私合营企业。因此,在20世纪五六十年代,默克、辉瑞、美国氰胺及其他制药公司,均开设了重要的新研究中心,以便同英国科学家和英国制药公司开展合作。

英国企业所获得的溢出收益是,它们能近距离地观察一个有效的市场营销策略对制药这一研究密集度最高的行业有多重要。特别是,葛兰素公司(Glaxo)因和默克公司的强有力联系而受益匪浅(Quirke,2005)。惠康(Wellcome)同其美国子公司宝来惠康(Burroughs Wellcome)也在美国建立了非常强大的联系,当英国企业做出回应时,比切姆(Beecham)、葛兰素、帝国化工和惠康的竞争地位都获得了提高。20世纪80年代有段时期,这4家英国企业曾跻身于世界制药企业的前10名。1938年以来,世界药品出口中英国所占份额一直稳定在12%,这是20世纪90年代难以企及的,在发达经济体中独树一帜。相比之下,德国药品出口占世界的份额从39%降至9%,美国则从1955年的34%降至1995年的9%(Broadberry,2004,表3-8)。

其他方面,英国企业家精神也通过一种完全意料之外的方式受益于美国的入侵。欧洲债券市场的创立成了伦敦重新夺回其世界性国际金融中心地位的催化剂,其中美国跨国子公司的作用至关重要。西格蒙德·沃伯格(Siegmund Warburg)开创了发行美元计价债券的先河,创造性地使用离岸美元资金池。但肯尼迪政府推行的利息平衡税(1963)和对外直接投资项目(FDIP,1968),要求美国公司通过海外借款为海外投资融资。结果,从1963年到1972年,欧洲债券发行量自3.48亿美元迅速增加到55.08亿英镑(Roberts,2001,表1)。

伦敦金融城从1930年开始已停滞不前。投资银行的重要性下降,英国在国际贸易中的地位恶化,能采取的措施却相对有限。银行业开始受到严厉监管。在创新发生的领域,以及在伯顿和克罗尔的房地产相关活动、沃伯格创立的欧洲债券市场中,市场参与者仅限于一小群内部人士,即所谓的创业网络。伦敦证券交易所曾经是大量活跃的风险资本为海外投资项目融资的要地,但它变得不思进取,丧失了竞争力。海外创业项目也溃败不堪。米基(Michie,The London Stock Exchange:A history,1999)在其著作中甚至把论述20世纪50年代的章节命名为“飘向湮没”(Drifting towards Oblivion)!欧洲美元和欧洲债券市场不知不觉地架空了伦敦金融城。

在20世纪五六十年代的美国证券市场上,英国企业家精神都来不及受益于任何技术泡沫。由于缺乏类似于美国活跃的场外证券交易市场的制度基础,20世纪50年代末和60年代初的英国电气行业几乎未出现首次公开募股(IPO)。美国新创电气公司的新股发行分别于1959年和1960年达到了1.35亿美元和1.40亿美元的历史高峰(O'Sullivan,2006)。在英国,占支配地位和历史悠久的电气公司在消费类电器领域具备成功的多元化发展优势[如英国联合电气公司(AEI)开发出了大获成功的Hotpoint品牌],但创业型新创公司只取得了短暂的成功。A·佛莱利(A.J.Flatley)在新型衣物干洗机上获得了一定优势,约翰·布鲁姆(John Bloom)因其电动洗衣机而声名远扬。但两人均未能同大型在位企业相抗衡,因此先后于1962年和1964年退出了市场(Corley,1966,第55—61页)。投融资市场中僵化的反企业家精神的管制之手阻碍了竞争性进入,最终使催生了现代计算机产业的美国电子革命在英国根本就不存在。

20世纪60年代,英国唯一的首次公开募股且使一家创业型新创公司发展成一家成功的企业的,是斯坦利·卡尔姆斯(Stanley Kalms)的迪克森(Dixons)。这家小型相机零售商只有6家分支机构和繁忙的邮购订单业务,它于1963年美国正深陷摄影业泡沫时上市,那时宝丽来公司的股票在纽约证券市场的成交市盈率超过了100倍! [5] 即便如此,卡尔姆斯后来表示,伦敦证券交易市场的需求如此旺盛,以致他希望公司仍然是私有的。 [6] 英国整个风险投资领域的唯一亮点是一家政府机构,即3i集团的前身ICFC,但较之1930年英国海外投资项目通过伦敦证券交易获得的绝对风险融资的规模而言,其影响可谓微乎其微(Michie,1999,第258—529页、第281—282页;Coopey和Clarke,1995,附录)。

虽然政府控制抑制了企业家精神,但在“二战”后的“黄金时代”,企业家仍表现得颇为活跃,最引人注目的是房地产行业,转型中的英国零售业和制药行业同样如此。英国传统海外市场的企业家疲于同去殖民化和民族主义经济政策相抗争。泰尼·罗兰(Tiny Rowland)是这一趋势的反对者之一,他创立了罗荷集团(Lonrho),但他在撒哈拉以南非洲的做法如此激进,以至英国时任首相爱德华·希思(Edward Heath)在1973年把他描述为“资本主义不可接受的一面”,并因此遭到普遍非议。罗兰受到非议不足为奇,但企业家精神的声誉也跌落至低谷。由于绝大多数人的经济财富开始停滞不前,妒忌的政治学(politics of envy)宣称,少数人的成功是不道德的。人们并不支持企业家的事业。该时期少数第二代或第三代犹太移民获得成功的比例如此之高,促使他们采取相对低调的态度。在英国媒体的讣闻版,往往花重笔叙述犹太裔富豪的慈善事业!即使如此,反企业主义(antientrepreneurialism)也使英国深受其害。这些犹太裔富豪在以色列捐助设立的大学远多于在英国。另外,在人才流失的过程中,富有活力和创新精神的人很少留下来,尤其是以前的大英帝国领地、美国和越来越多的欧洲大陆国家,形成了“人才外流”。人才外流的一个结果是前所未有的移民流入率,特别是来自亚洲印度次大陆地区的移民,他们中许多人将在20世纪末成为举足轻重的英国企业家。

五、从悲观主义到复兴?1975—2000年间创新型企业家精神的“复苏”(Redevivus)

20世纪最后25年的英国经济转型和保护主义政策的废除,很大程度上得益于撒切尔政府(1979—1990),尽管1979年前的一些事件为此铺平了道路。最值得一提的可能是工党领袖丹尼斯·希利(Denis Healey)在1975年废除了收入政策。20世纪八九十年代,随着低效的工作惯例、不力的管理控制、落后的营销技术和不合理的融资结构等缺陷不断暴露,整个英国产业界掀起了一股竞争性破坏的风暴。各种批评和哀叹之声此起彼伏,悲观主义达到了顶点。各种“衰落论”不断涌现,连学术巨著也充斥着诸如“英国制造业为何如此糟糕”等耸人听闻的标题(Williams、Williams和Thomas,1983)。

灾难事件接二连三地发生。备受吹捧的英国汽车行业幸存者利兰和捷豹公司(Jaguar)陷入破产,并不得不于1974年接受政府救助。在一场会计风波之后,劳斯莱斯公司(Roll Royce)在同一年也步其后尘。失业率开始上升,1978—1979年和1984—1985年,强大的工会势力组织了两场大罢工,挑衅政府。此后欧洲各国政府致力推动的庞大的欧共体计划,也未能缓解英国国内的经济问题。20世纪80年代中期的英国,自谋职业大多被视为新失业者躲避劳动力市场困境的一种策略(Storey,1994)。系列调查显示,英国民众文化中企业家精神的地位在20世纪70年代末和80年代达到了最低点(Farnie,1998)。甚至作为当时英国工业部门唯一亮点的制药行业,葛兰素和(新合并的)史克必成公司(SmithKline-Beecham)的富于创新精神的执行总裁都是美国公民。当英国于1992年匆忙退出欧洲汇率机制时,未来该国的整个工业似将沦为世界旅游业中的“遗产公园”。

尽管世人并不看好英国的创业精神,但基础性的变化正在发生。20世纪80年代的《就业法案》催生出更灵活的员工招聘方法,失业率出现了下降。1984年金融服务业的放松管制,使股票市场和伦敦金融城的竞争性质发生了转变。私有化计划则体现了“自修道院解散以来最大的资源转移”(Middleton,2006)。这主要给英国纳税人和消费者带来了好处,对英国企业家的影响是则好坏参半,因为绝大多数公用事业公司的控制权都转到了欧洲企业手中(Kitson,2004)。但是,英国企业家精神复兴中最令人印象深刻的例子出现在私有化的电信行业,有4家世界龙头电信企业把总部设在英国,它们分别是沃达丰(Vodafone,前身是英国国防部下属的一家无线电军备厂)、奥兰奇(Orange,现为法国所有)、英国电信(原国家电信垄断的遗留产物)和O2(英国电信剥离出去的移动事业部,现为西班牙所有)。

对英国经济而言,更重要的可能是20世纪八九十年代全球化复苏的影响。随着东南亚“四小虎”经济体及随后中国越来越充分地融入世界经济,许多英国企业发现自己的竞争能力已大大削弱。例如,由于世界非技能型劳动力工资的普遍下降,英国的服装制造业几乎完全被迫中断。但英国企业家很快发现了同这些低工资国家的低成本生产商建立长途交易关系的商机。事实上,随着中国日渐成为世界工厂,增值活动正转向市场创造而非制造。英国在国际谈判和管理跨文化关系上长期处于休眠状态的商业技能,猛然间焕发出勃勃生机,恰如即使消退许多但从未灭绝的专门知识网络一样。英国对香港的长期占有,为它同中国间建立商业联系提供了一座重要的桥梁,和印度间历史悠久的关系也促进了英国在那里的“离岸”商业活动。

20世纪90年代,企业的创建继续保持上升态势。但不同于20世纪80年代,创业越来越被视为一种合理选择。和以往多数情形一样,外来者仍是主要驱动力,许多亚洲移民(特别是1972年后来自东亚的移民)创办了成功的企业。但只有到20世纪末,即互联网泡沫的高峰时期,许多人才将创业视为颇有吸引力的职业发展路径。女强人玛莎·福克斯(Martha Lane Fox),几乎一下子就改变了英国人对企业家精神的矛盾心态,1998年她创建了在线零售商城“最后一分钟”(Lastminute.com),并于2000年3月成功上市,其资产迅速增至7.33亿英镑,但她一眼看上去仍是一个优雅得体的普通中产阶级妇女。2001年的一项国际民意调查显示,有45%的英国人希望成为企业家,较之上一代人的传统观念,这无疑是一个相当巨大的转变(Blanchflower等,2001)。

六、结论

关于20世纪英国经济表现的传统研究得出了大量颇令人沮丧的结论,人们不断寻求各种原因和解释。企业家成了人们所偏好的目标。传统结论似乎表明,由于英国文化的某一特性,或国家对经济领域越来越多的入侵,或企业竞争力的削弱,在整个20世纪的英国,企业家变得严重缺乏创新精神和影响力。当然,这类批评声称,企业家在棉纺织、钢铁和煤炭采掘等工业革命时期的传统主要产业,仍表现得相当成功(如前两章所述)。然而,他们未能成功地转向第二次工业革命中兴起的制造业、化学工业、电气工业,以及最重要的汽车工业,他们没能进行创新并利用这些新技术。

然而,20世纪末创业技能的显著复兴,需要我们重新研究关于英国长期创业失败的上述解释。因此,本章首先适当强调了英国在20世纪上半叶作为世界创业服务提供者的角色,然后着重论述20世纪英国企业家精神展现出了较多数传统研究所表明的更多连续性。诚然,20世纪的英国企业家并未处在新技术发明的前沿阵地。恰恰相反,他们的显著贡献在于,以专业化的方式将知识密集型项目的管理技术转移到全世界复杂的基础设施投资或资源集中型投资。历史学家们长期以来忽视英国企业家的这一贡献。我们需要认识到,正是这种专业化的知识转移而非第二次工业革命中的新兴企业,极大地推动了19世纪80年代至20世纪20年代的全球经济一体化进程。

虽然韦特曼·皮尔森(Weetman Pearson,英国石油和建筑大亨)最为著名和成功,实际上却有大量极富创新精神的英国企业家。他们一起创造出了专业化的技能、特定的制度架构和复杂的创业网络(特别是围绕金融领域),以参与世界经济中的创业活动。需要强调的是,这些面向海外的英国企业家并不局限于大英帝国版图,事实上拉丁美洲和美国是英国对外直接投资的主要地区。他们不只依靠那些享有政治保护和特权的市场,相反,这些资金密集型或知识密集型创业网络有真正意义上的全球视野。随着本国主要产业的盈利能力开始放缓,英国企业家很自然地越来越被这些海外机会而非电气和汽车工业所吸引。

但是,幸运女神并未站在他们一边。20世纪30年代的国际经济危机、第二次世界大战、战后缓慢的重建以及随后的去殖民化冲击,减少了辛辛苦苦获得的创业型专门知识的存量价值,破坏了支撑企业家以往活动的大多数制度结构。由于世界各地的政治和制度条件发生了变化,英国海外企业家的传统角色也逐渐淡化。新成立的各国政府实行了歧视英国企业的经济政策。由于用处不大,这些创业网络慢慢遭到废弃,或者进入了那些其知识和专门知识多少有点用处的部门。它们的收益也出现了相应减少。只有当20世纪80年代,特别是90年代,随着全球经济一体化进入迅速复兴时期,英国才重新找回了经营复杂的长途国际业务的比较优势。对外直接投资骤然飙升,英国企业家再次成为全球新兴产业发展的推动者。

从1930年开始,英国国内的竞争环境日趋恶化,这部分是政府促进保护主义、鼓励英国企业卡特尔化和提高工会势力的政策带来的直接结果,但也源于以往的移民限制和长期默许英国文化中严峻的社会分裂。在位的企业主家族越来越远离竞争,无须应对不可预测的环境,因而满足于不思进取的生活方式。英国汽车产业在引进大规模生产技术中的无能表明,产品和工艺技术上的新发明在20世纪50—70年代扩散得非常缓慢。英国的相对生产率出现了惊人的下降。创新型和创业型企业家陆陆续续迁往他处,尤其是澳大利亚和加拿大等英联邦国家,当然还有美国和欧洲。确实,20世纪五六十年代存在大量的创业机会,但当时通行的制度结构极不利于企业家精神。企业家的社会地位在20世纪七八十年代跌入了历史最低点,创新型企业家群体萎缩。

事实上,20世纪中叶出现的最重要的新型企业家群体是外来者群体。通过开拓房地产市场,东欧犹太裔移民和他们的子孙后代获得了职业生涯的巨大成功。这和零售业密切相关,许多人被证明也是非常卓越的零售商。他们的崛起也源自一些创新性金融工具的发明和利用,而且他们的私人经济回报非常大。但是,他们对英国生产率增长的影响总体上显得非常小。该时期新技术的扩散主要通过大型公司而非这些外来企业家实现。此外,少数犹太裔企业家异乎寻常的成功未能促成普遍支持创业型社会的风气,事实上,大多数犹太裔企业家和英国社会对企业家精神的反感情绪之间的对立,通常促使许多这类商界巨贾掩饰他们的经济成功,以免因整个欧洲的偏见而受伤害。

随着20世纪80年代以来废除保护主义的持续深入,企业家精神开始在英国复兴:首先在海外贸易和跨国投资领域,随后在接受和认可新技术上。从长达一个世纪的角度来看,20世纪末的一连串事件表明一场真正重要变革的开端。就此而言,身为牛津大学历史学家之女的玛莎·福克斯,已成为互联网泡沫时代鼎盛时期的一个文化偶像,因为她代表了20世纪的历史背景下,英国主流社会观念在20世纪90年代的惊人转变。她的例子成了一个转折点,使无数其他人的创业愿景获得了正当性。

在近两三代人前,企业家丧失了在英国文化中的社会地位,20世纪末,则重新获得了其应有的社会地位。20世纪八九十年代的技术革命,以及伴随中国和印度迅速融入世界经济一体化而来的各种经济活动重新调整所产生的巨大经济回报的前景,能很好地为许多潜在企业家带来强大的示范效应。由于20世纪80年代政治改革使英国经济更有利于创业活动,企业家精神变成了一种“大众消遣物”,而非像20世纪初那样只是金融精英的特权。

企业家精神在英国社会复兴着实令人惊讶,这促使历史学家反思有关20世纪英国企业家精神的传统研究。也许研究者们过分强调了企业家在经济中的影响力的相对衰退,也许企业家精神的连续性较之前研究所表明的要更强。但整体轮廓仍然是清楚的。英国有着大量极其活跃的面向海外的企业家群体,他们极大地推动了核心专门知识在一系列重大开发项目中的全球扩散。随着全球贸易经济体系的收缩及随后分裂成更小的集团,许多国家积极排斥英国的利益,英国企业家精神会不可避免地深受其害。尽管犹太裔移民企业家在20世纪中叶扮演了重要角色,但只有到该世纪的最后20年,全球经济一体化才使英国企业家精神的复兴成为可能。

参考文献

[1] 事实上,籍籍无名的约瑟夫·利特曼是售后租回的发明者。利特曼于20世纪二三十年代同伯顿一起合作研究和工作。他死于1953年(当时仅55岁),但积累了一大笔财富,鲁宾斯坦(Rubinstein,2006,第286—289页)将利特曼的财产排在所有1950—1954年间去世者中的第4位。要是能活到老年,他的成就无疑会获得更大承认。

[2] 固定汇率体系下,如英国这样持续出现国际收支赤字的经济体,必须限制国内需求以削减进口。只有当对外账户重获平衡时,政府才能刺激国内需求。

[3] 2002年9月3日Andrew Godley在伦敦对Gerald Ronson的采访。

[4] Debenhams是英国知名的百货公司,在英国本土以及爱尔兰、丹麦开设了大量的直营店,并且在许多其他国家设立特许经营店。该公司历史悠久,自18世纪在伦敦的第一家店开张以来,截止到2011年10月,公司拥有153家商店。此外,它还拥有超过40家特许经营店遍布全球。——译者注

[5] Statist,November 6,1964,371。

[6] 2003年8月12日Andrew Godley在伦敦对Stanley Kalms的采访。