第十章

德国的企业家精神史:1815年以后

乌尔里奇·文根罗特

德国的企业家精神史正如该国给邻国及其自身所造成的历史那样多灾多难。在19世纪、20世纪的大多数时期,德国企业家不得不面对政治动乱、国界变更、国体转型初期重大制度安排以及伴随“游戏规则”频繁修改而来的限制和诱惑等不利影响。由于6次政治体系的变化,其中有两次发生在20世纪下半叶,两次有争议的政治统一,两次对外侵略战争,以及政治版图的频繁变动,1815年后的德国确实不具备良好的创业环境。于是,在1871年初次统一到“一战”爆发和“二战”后的西德这两段持续较久的政治稳定时期,德国出现了一些规模最大的企业,且企业形式各异的创新意识如火如荼,也就不足为奇了。

熊彼特式的企业家非常擅长利用他们周围环境中隐含的激励和机会,突破各种限制。他们对整个经济做出巨大贡献,这是因为他们有能力把内在的潜能投入到更有利可图的用途上。如果说创新型企业家是创造性破坏和变革的动力,那么他们本身只有在具备良好的资源禀赋以及制度可预测的环境下才能茁壮成长。为了更好地评估德国经济史上创新型企业家精神的先决条件,我将简要列出其本质特征、人力资源与制度框架。

一、德国经济:1815—2006年

(一)地理、边界与自然资源

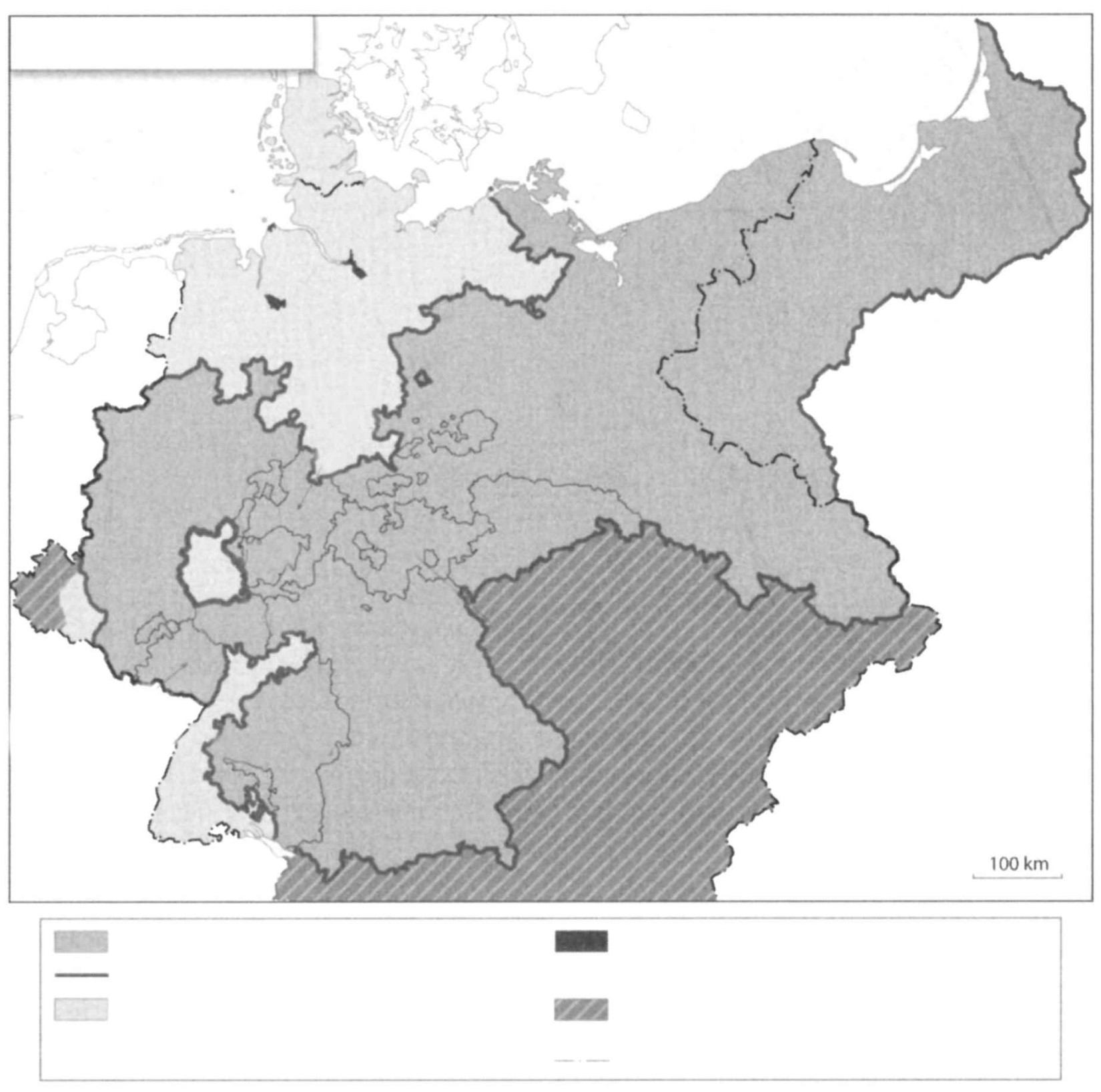

德意志同盟成立于1815年,是一个拥有39个主权邦国的松散型组织,其中日耳曼语是主要语言,尽管不是唯一语言。两个主要邦国,普鲁士王国和哈布斯堡帝国在德意志同盟内部和外部都有领土。和不愿加入同盟的奥地利相反,普鲁士首先采取了促进同盟内部贸易的行动,最终于1834年成功创建了德意志关税同盟,尤为重要的是,该同盟将奥地利排除在外。19世纪中叶,德意志同盟在经济上分化成两部分:其一是奥地利,其二是以普鲁士为主的地区,后者大部分在1871年成立的德意志帝国版图之内。到1834年,德意志关税同盟各成员国的企业家已经在一个新生的共同市场中从事经营活动,尽管当时远未实现政治上的统一。从经济上看,相比于哈布斯堡帝国,以普鲁士为主导的德意志关税同盟发展得更快,但政治形势动荡不安,且充满不确定性。1848—1849年间,爆发了一场声势浩大的欧洲革命,它和“三次统一战争”(一方面把奥地利从德国排挤出去,另一方面将其他主权邦国并入普鲁士主导的德意志关税同盟)一起,使政治和制度环境极不利于鼓励企业创新。但普鲁士内部政局稳定,它构成了后来德意志帝国23的版图。我们能在普鲁士看到最有活力的经济发展,从该国一直扩展到德意志关税同盟的其他成员国。

普鲁士不仅在拿破仑战败和教会领地分解后吞并了许多西部领土,而且拥有得天独厚的自然资源条件。德国主要的硬煤、褐煤和铁矿石分布均位于普鲁士境内。临近莱茵河的鲁尔区有大量的硬煤分布,这无疑成了普鲁士最有价值的矿藏资源。甚至在进入20世纪后,鲁尔区都是德国经济增长的重要引擎。但促成德国开始工业化的并不是煤矿开采,而是铁路建设(Fremdling,1985;Holtfrerich,1973)。由于缺少合理的水道——德国境内河流多为自南向北走势,潜在市场却自西向东分布——铁路便成了工业经济发展的最重要基础。铁路建设绝大多数由私人参与,但在普鲁士得到了一些政府担保的支持,它成了金融部门、钢铁工业和机械制造业发展的一个巨大机遇。一旦铁路铺设好,势必有助于劳动力在各经济部门间的优化配置,并帮助煤炭等能源资源以较低成本从原产区运往需求地。除了传统上城市化水平更高的德国南部地区外,通常只有严重依赖煤炭的消费品制造商,如化学工业(Hoechst,BASF),才会把工厂建在莱茵河通航河段附近。普鲁士和后来德意志帝国的首都柏林,成了现代机械工业和电子产业中心,它们在起步之初也不得不依赖国家支持(Von Weiher,1987)。柏林以南半主权性质的王国萨克森(Saxony),是一个历史更悠久的机械工业中心。另一个煤田位于德国东南部普鲁士的上西里西亚(Upper Silesia),它到柏林的距离和鲁尔区到柏林的距离大致相同。德国经济东西分布的特征和燃煤工业的主导地位一直延续到了“二战”结束后。

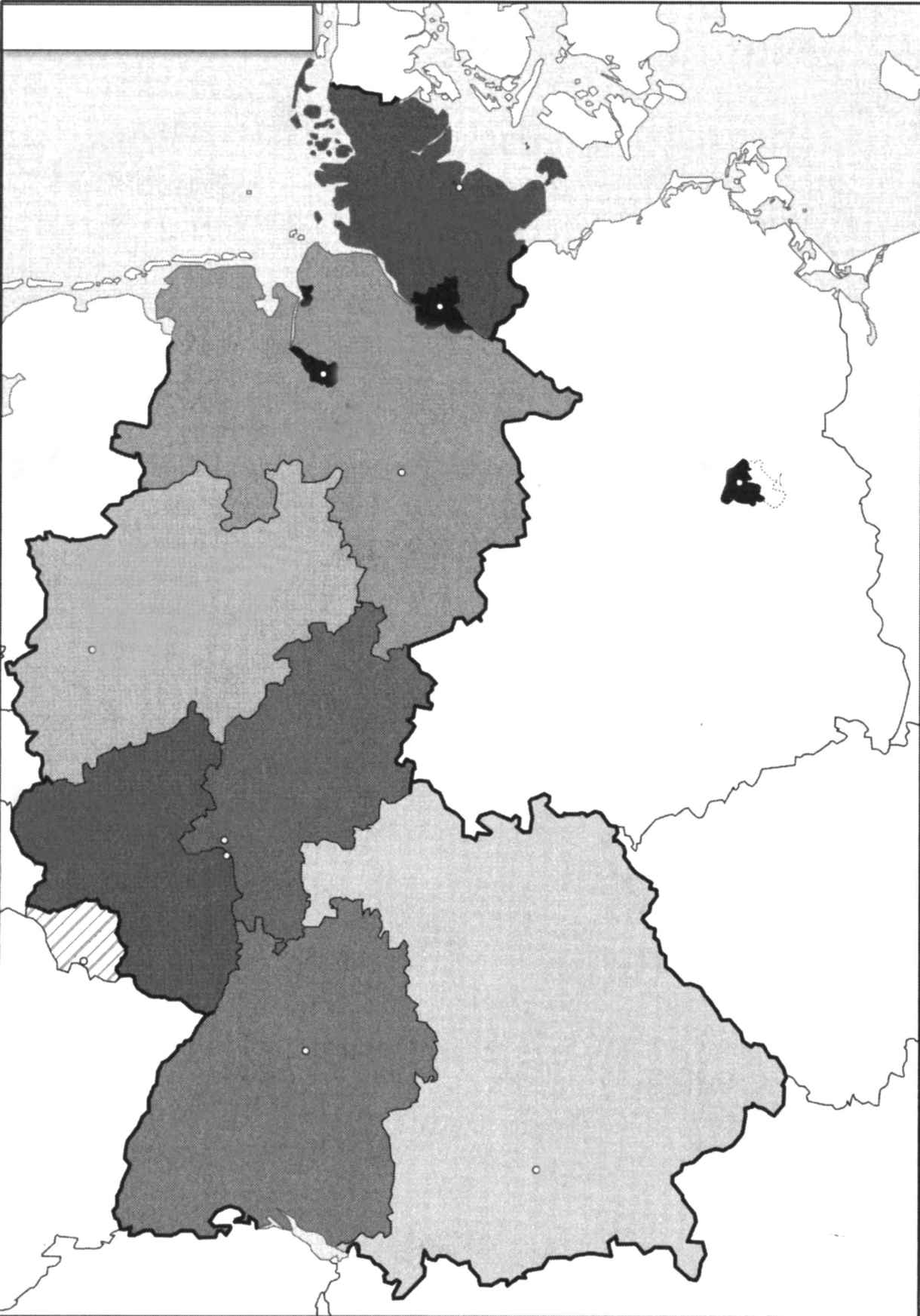

但是,随着“二战”后东德和西德的分立,以及东部煤田和农业富庶区被割让给波兰,东德和西德的经济地理发生了根本性转变。不管从地理版图还是从经济上看,“二战”后的德国都是一个完全不同于之前“第三帝国”的国家。伴随这种地理上的分裂,硬煤于20世纪50年代晚期丧失了其竞争优势;除了严重的能源资源短缺和最新勘探的自然资源能被有利可图地开采以外,只剩下褐煤在东德和西德内部作为一种国产能源(Abelshauser,1984)。尽管德国一开始在19世纪拥有比较有利的自然资源禀赋,但如今只剩下了给生态造成严重破坏的一些电子产业。从战后德国经常表现出来的自我认知中可以看到,德国仅有的自然资源就是德国人的聪明才智。

图10-1 1834年的德意志同盟和德意志关税同盟

资料来源:http: //www.ieg-maps.uni-mainz.de/mapsp/mapz834d.htm, 2007年10月10日访问

图10-2 1957年的德意志联邦共和国和原德意志民主共和国(GDR)

资料来源:http://www.ieg-maps.uni-mainz.de/mapsp/mapp957d.htm,HYPERLINK"http://www.Ieg-maps.uni-mainz.de/mapsp/mapz834d.htm," 2007年10月10日访问

(二)人力资本形成

人力资本形成是德国历史早期所经历的一个成功故事。普鲁士的基础教育非常先进。职业培训在传统上得到了行会和贸易组织的高度重视。高等教育很大程度上受益于19世纪德国的政治分裂和20世纪的联邦制度。由于每位公国亲王都认为他必须具备一所属于自己的大学和理工学院以及职业学校,在这些机构方面德国相对来说供给过剩。普鲁士同样如此,因为普鲁士为了能和奥地利平起平坐,合并了一些不积极响应的地区,这些地区不得不创建全方位的高等教育机构,以便不会被当作二等省份来对待。这种幸运的多样化和多元化以类似于19世纪中叶德国统一前的法国巴黎综合理工学院的模式,为德国培养大量理工人才提供了巨大帮助。这些理工学院的毕业生(直到1899年才有正式学位)大多数都没有进入工业界而是成为政府官员,即使这对熊彼特式企业家的成功有帮助,也助益不大(Lundgren,1990,第44页)。对大学的科学专业毕业生而言同样如此。当19世纪末第一批科学工业(science-based industries)兴起时,高素质科学家和工程师的充沛供给就变成了德国的优势。德国大学不断开设各种技术与科学学院,它们成了全世界最具吸引力的地方。19世纪末20世纪初,德语是科学领域的首选语言。德国公司能够引进最具生产能力的科学家和工程师群体,并同最前沿的大学院系开展合作(Wengenroth,2003,第246—252页)。

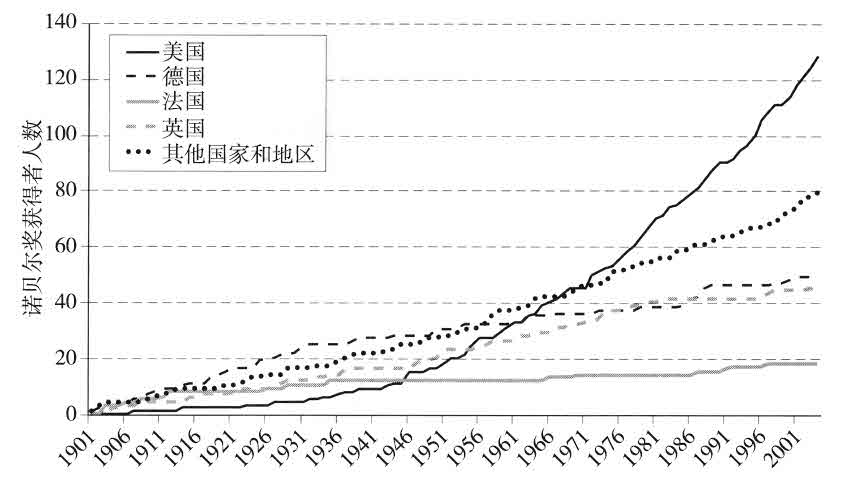

随着1933年初希特勒的上台,纳粹政治对德国大学的双重冲击彻底破坏了这种幸运的环境。首先,在“二战”爆发前纳粹掌权的六年里,由于害怕成为学术无产阶级(academic proletariat),学生入学率下降了一半多。1939年的德国学生数量甚至不比1900年时多(Berg和Hammerstein,1989,第210页)。其次,自1934年春开始,所有被纳粹认定为犹太人的国家雇员都遭到了免职。自1938年的奥地利起,这一做法被推行到“第三帝国”的所有属地(吞并领地)。这和其他更大的悲剧一起,导致科学精英大量流失,其中包括20名诺贝尔奖得主(Titze,1989,第219页)。上述两项政策的实施无异于自毁德国的创新体系。在“二战”后不久,德国相继出现了科学和工程人才的第二波和第三波对外移民高潮。由于害怕以虐待集中营囚犯等战争罪罪名被起诉,或者已经得到了获胜同盟国的邀请和雇用(苏联则采取胁迫手段),通常是两者兼有,大量顶级科学家在战争一结束便离开了德国,这导致了第二波移民高潮。第三波移民高潮发生在战后头10年内,根据战后协议,这段时期的德国被禁止发展各种前沿技术。那些想从事或已致力于前沿技术研究的年轻科学家,不得不离开德国去环境更好的美国。概而言之,由于这三次精英人才流失的浪潮,导致德国创新体系在20世纪中叶由高科技领域的引领者迅速退变成不同层次产品生产的追随者(Wengenroth,2002)。诺贝尔物理学奖和化学奖原本多为德国人包揽,但此时情况已发生极大的变化,这不过是上述变化的表现之一,而美国无疑成了最大的受益者。

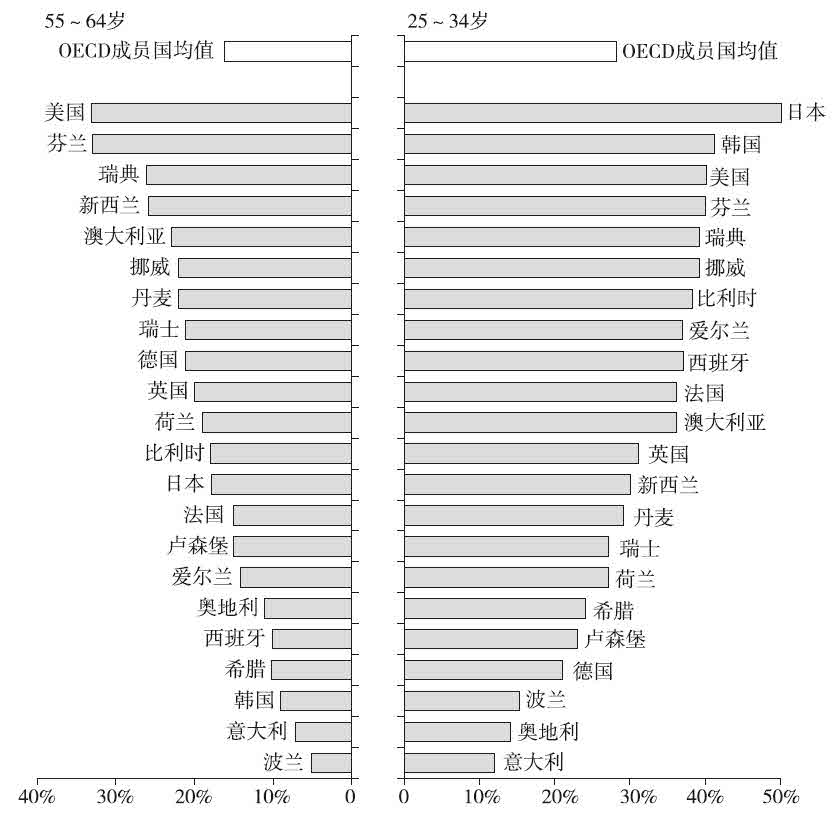

如今,同其他OECD(经济合作与发展组织,简称经合组织)的发达成员国相比,德国人拥有大学学历或同等学力的人口比例只在平均值附近。能为企业家队伍源源不断地提供受过良好教育的优秀年轻人的时代已一去不返。

如图10-4关于22个OECD国家的统计所示,德国2002年55—64岁人群中智力职位(brilliant position)的排名即使不算非常靠前,也仍居前列,但25—34岁人群的排名则远远落后于多数国家。这似乎是德国教育体系持续丧失动力的一个显著特征。OECD国际学生评估项目(PISA)的报告得出了与此相同的结论。2007年OECD一篇题为“高等教育与地区”(Higher Education and Regions)的报告确认了德国这种不利的发展趋势。在诸如工程学、生物技术、科学和农学等重要领域的高等教育方面,德国同其他OECD国家相比,处在落后位置。

对德国企业家而言,这意味着他们的国家在招聘优秀学术人才方面已经不再有以前那样的优势,这些人才被公认为是商业创新的重要支柱。因此,近几年来,大公司的研发部门已增加了外籍雇员的比例。但德国政府在外国劳工上的排外政策,使德国成了对绝大多数胸怀大志且受过最好教育的专家最不具吸引力的地方,他们越来越不把德国视为一个比其他西欧国家更适于职业发展的国家。这种有点令人担忧的趋势从德国在理查德·佛罗里达的欧元区创新指数(Richard Florida's Euro-Creativity-Index)中的排名可见一斑。在同14个欧洲国家和美国的比较中,尽管德国总体创新指数稳居第3位,但高科技创新指数排在差强人意的第6位,其创意阶层指数仅排在第11位(Florida和Tinagli,2004,第32页)。这里我们再次看到了德国从遥遥领先者下滑至勉为其难的二流者。相当多的政界人士仍然很难接受一个事实:德国已经很难重回20世纪初位列世界最前沿、创造精神高涨和科学研究硕果累累的辉煌岁月,当时,大量天资聪颖的学生积极学习德语,为步入当时极富创造性的领域打好基础。如今,对某位来自欧盟新成员国的优秀东欧科学家而言,英国或荷兰是更有发展前途的国家。

图10-3 诺贝尔物理学和化学奖获得者人数统计

资料来源:nobelprize.org

图10-4 2002年部分国家受过高等教育者占所选年龄段人群的比例

资料来源:德国联邦教育与研究部,《2005年关于德国技术表现的报告——基于联邦政府观点的主要论断》(2005 Report on Germany's Technological Performance—Main Statements from the Federal Government's Point of View,第4页)

(三)制度框架

19世纪德意志关税同盟的贸易政策建立在“教育关税”这一原则的基础上,也就是说,关税被用来保护幼稚产业,直到它们能在国际竞争中自力更生。一直到德意志帝国成立后的最初几年,关税同盟的关税都在逐渐下降,这使德国市场能向更多的工业品开放,其中尤为重要的是来自汉堡和柏林等水道运输便利地区从英国进口的煤炭。随后,这种自由贸易趋势开始停滞不前,最终在19世纪70年代随着一场由美国铁路大繁荣的崩溃而导致的重大国际金融和贸易危机而发生了逆转。到1878年情况发生了转变,德国颁布了保护主义政策,该政策以这样或那样的方式一直持续到了“二战”后。

依靠关税保护,第二波更为重要的反竞争安排是卡特尔的大量盛行,最终演变成了强制性举措。随着19世纪70年代保护主义政策的实施,卡特尔组织如雨后春笋般涌现出来。它们作为契约自由受到保护。1897年德意志帝国最高法院裁定卡特尔安排不仅合法,而且对所有合伙方具有约束力,且可以被强制实施(Wengenroth,1985)。对小阿尔弗雷德·钱德勒(Alfred Chandler,Jr.)而言,这是德国坚定地走向合作资本主义而非竞争资本主义道路的分水岭。但到1897年,德国庞大的工业部门已实行了20年的密集型卡特尔化。随着1933年纳粹政府上台及其推行的“新计划”(Zwangskatellgesetz),卡特尔化达到顶峰,“新计划”强制实施卡特尔化,使之服务于纳粹的经济计划。“二战”后,在美国的施压下,德国工业的卡特尔化即便没有被全盘否定,很大程度上也被认为是非法的。1957年出现了第二道分水岭,在将近10年的争论和准备后,反卡特尔立法终于扭转了游戏规则,此时合作资本主义已经在德国占据了近60年的正式统治地位和一个世纪的非正式统治地位。随着欧洲经济联盟(EEU)的一体化和在关贸总协定的若干协议下不断下调关税,卡特尔化的主要支撑——国内市场的保护最终被打破。然而,这并非意味着合谋行为的终结,特别是因为欧洲经济联盟建立了非常类似于卡特尔的市场管制结构,但是这一结构极大地削弱了它自身的适应范围,且使其演变成了令人尴尬而又隐秘的庇护伞,而非受法律保护的合理政策。

1877年德国颁布专利法前,知识产权几乎不受任何保护。1877年以前,德意志联邦的各州政府,尤其是普鲁士政府,不太愿意为专利提供保护,这主要是为了更易于从外国引进各类知识。许多专利被驳回,如贝塞麦钢(Bessemer)和大规模钢铁生产的平炉工艺(两者在英国均受到专利保护)等。当普鲁士认为德国工业已成功赶上其他国家并已从模仿者转变成真正意义上的创新者时,所有这一切随即发生了变化。德国专利法为工艺流程而非工业产品提供保护,因此刺激了人们研究以不同方式生产同种产品。事实证明,这极大地刺激了公司的研发活动(Seckelmann,2006)。

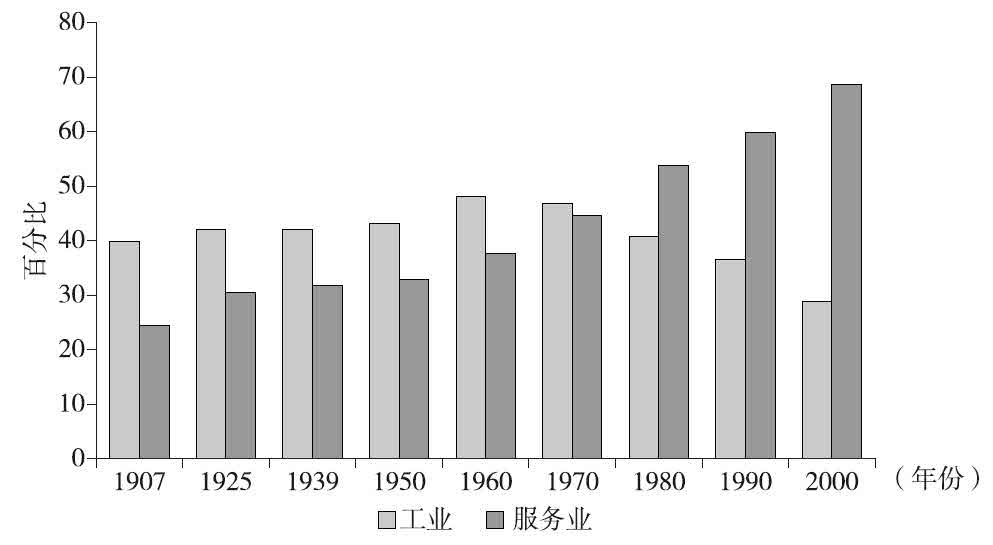

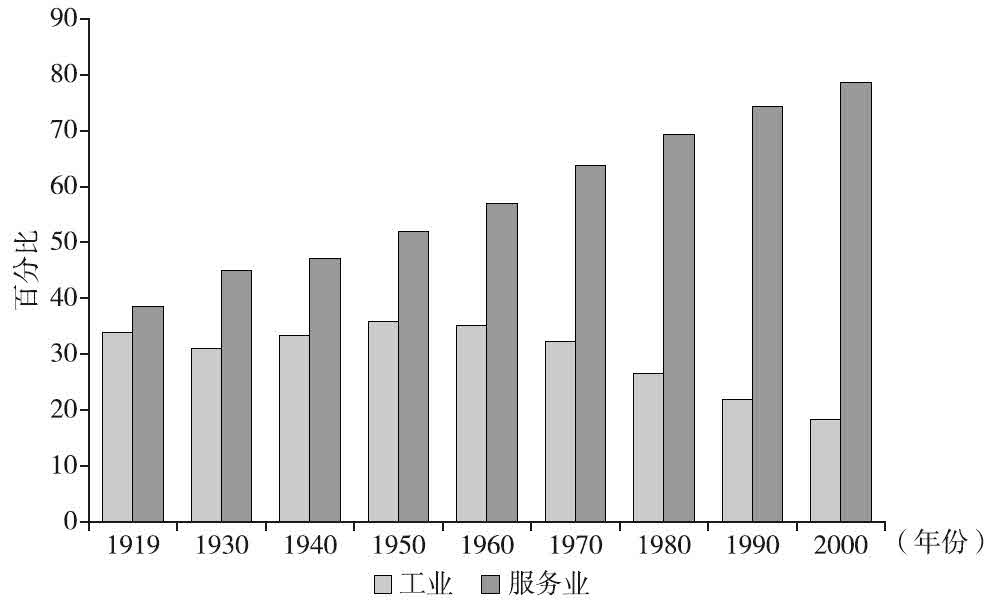

(四)过度工业化的经济

德国经济以其强大的工业实力著称。服务业则要相形见绌得多。不管是和实力较接近的国家相比,还是和美国相比,德国经济在整个20世纪都是过度工业化的(overindustrialized)。在德国向无形产品和服务主导型市场转型的过程中,这会带来机会成本。由于德国每小时劳动的生产率通常低于邻国,注重工业生产而非服务业生产并不能说是一种优势。但工业部门就业人数的高比例,确实极大地影响了德国人的自我认知,并最终影响了所谓的创新文化。德国人对本国工业实力相当自信,对德国工业生产的比较优势颇有信心,许多外国观察者也肯定了这一点。但是,无论是公众还是研究德国经济史的学者都不愿意承认,这种优势可能并不是生产率改善的结果,而是在工业上投入大量努力的结果。

不妨将德国的情况和美国作一比较,后者的经济实力从各方面来说都是20世纪最强大的,美国在20年代和50年代中期生产了全世界45%的工业产品,证明了生产率计算中劳动力是分母这一事实的重要性。威廉·鲍莫尔等人的国际生产率比较表明,德国经济的生产率仅居中位水平(Baumol等,1989,第92页;Maddison,2001,第353页)。

德国对工业部门的严重依赖也反映在其科技政策上。德国联邦教育与研究部在大力支持工业技术发展的同时,几乎忽视了服务业,包括知识密集型服务业的发展。2007—2011年间,只有7000万英镑的政府财政资金流向服务业研究,却有数亿英镑资金流向技术领域。 [1] 德国经济朝一个知识和信息社会转型的滞后性,已经导致整个创新体系的文化滞后性。要使政治体制和工商业界克服19世纪末到20世纪中叶保护主义猖獗年代获得的工业技术优势,似乎极其困难。翻阅德国官方统计资料,我们偶尔会想起马克思主义者的阐述,其他国家称为“工业”或“制造业”的部门,德国却称作produzierendes Gewerbe,字面上可翻译为“生产贸易”,由于经济中其他部门都不符合“生产”,意味着它们全是“非生产性的”。这种观点在许多工程师中无疑仍非常普遍,他们很难认可服务业的重要性也就不足为奇,更不要说更现代的消费品的符号学特征了。

尽管存在这种忽视,德国尖端服务业中的劳动生产率仍高于尖端技术领域(Gtzfried,2005,第4页)。另一方面,同其他15个欧盟国家相比,德国劳动者在知识密集型服务业的平均就业比例确实更低。与德国西部相邻的国家中,知识密集型服务业的生产率水平极高(Felix,2006,第3页)。这里,我们又一次看到,固守传统工业生产优势的机会成本是非常大的。由于德国过度工业化的经济结构和社会中过度工业化的心态,我们发现工业部门的企业家创新意识要高于服务业。此外,在1913年规模最大的100家工业企业中,87%的企业均生产原材料、中间产品和投资设备,只有13%的企业属于消费品部门;同时,在美国和英国,这两个部门的所占比例则比较接近(Dornseifer,1995,注7;Chandler,1990,附录)。1815年后德国经济的均衡发展本来至少应该使德国同时注重服务部门和工业部门,但创新型企业家精神事实上却不可避免地更偏向于后者。

图10-5 德国服务业和工业部门就业情况

数据来源:1950—2000,http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Comtent/Statistiken/Zei treihen/LangeReihen/Arbeitsmarkt/Content75/lrerw13a,templareId=renderPrint.psml, 2007年10月14日访问;1907—1939:Geibler and Meyer,1996,第29页

图10-6 美国服务业和工业部门就业情况

数据来源:美国人口普查局(CB),美国的历史统计,从殖民时期到1970年,系列D 1-25,美国统计摘要,2003,HS 29-30

二、德国社会的企业家

(一)工业化早期的企业家

在19世纪的德国社会,企业家新晋为精英群体。他们同欧洲的自由主义改革运动关系密切。19世纪40年代的年轻人通常对法兰克福市的革命议会给予极大的同情。当欧洲革命席卷普鲁士和奥地利时,许多青年学生(他们中很多人后来成了企业家)便离开了祖国。更为自由的瑞士及其1856年成立的著名的苏黎世联邦理工学院,很快成了年轻工程师和科学家的临时天堂。普鲁士西部地区的企业家能在比利时、法国、卢森堡和莱茵兰(Rhineland)之间自由流动,对柏林的新统治者只感到有限的认同。他们之间的猜疑很大程度上是相互的,需要几十年时间才能消散。工业化早期的铁路企业家通常被认为展现出了“深厚的亲资产阶级感情”(Then,1997,第258页)。关于1848—1849年革命失败后,德国企业家多大程度上转向了政治上的右翼,或者他们是否仍坚守共和理念,到目前人们仍争论不休。考虑到左翼倾向更为严重的民主派既有社团主义的一面也有贸易保护主义的一面,而更保守的“大企业”和地主阶级却支持放松管制的事实时,这一问题甚至更为复杂。有着贸易利益和从事制造工业的企业家,似乎仍倾向于(欧洲意义上的)自由主义,那些业务根植于国内原材料的企业家则转向了崇尚保守主义和贸易保护主义的右翼(Wehler,1995;Biggeleben,2006)。

(二)反犹主义

犹太企业家被传统精英排除在这种公共认可和尊重之外。在德意志帝国时期,反犹主义相当普遍(Mosse和Pohl,1992)。尽管在走向民族解放上出现了持续进步,但犹太人仍被边缘化。在魏玛共和国时期,这种情况似乎略有好转。虽然经过1871年成立的德意志帝国数十年的统治,企业家们更喜欢能使其生活有所保障的威权统治,因而并不欣赏新生的民主政权,但反犹主义现象并未增加。甚至许多犹太企业家也没有严肃对待伴随纳粹党掌权而来的反犹主义的侵害,认为这不过是政治宣传而已(Feldman,1998)。

甚至到20世纪30年代初,几乎所有的犹太商业精英仍然对即将到来的大灾难毫无防备。事后看来,这种对纳粹计划不以为然的态度无疑是极为幼稚的。美国政治学家卡尔·多伊奇(Karl W.Deutsch)将20世纪30年代的德国描述为“认知大灾难”时代,当时许多的德国民众和企业家均未认识到政府反犹主义的残暴后果(Broszat,1983,第324页)。商业精英,包括许多犹太企业家,盼望某种形式的威权政府来遏制社会主义,并恢复德意志帝国晚期令人无限向往的稳定局势。对许多人而言,宁要分裂的民主,也不要可恶的纳粹统治。但是,随着对犹太民众的迫害之风开始盛行,人道主义价值观不再是绝大多数德国企业家的首选。只有极少数人对“雅利安化”(Aryanization)的致富手段有所顾虑。

大多数企业家并非纳粹的忠实信众,德国工商业界也并未完全“倒向希特勒”。包括犹太企业家在内的各界人士都支持魏玛共和国的其他极权主义政党,他们错误地认为希特勒只不过是个傀儡,这最终为希特勒上台铺平了道路(Turner,1985;Neebe,1981;Weisbrod,1978)。结果,正是这种道德和同情心的泯灭令受害者和绝大多数国外观察家惊骇不已。德国企业家将公司利益视为首要考虑因素,他们在战后犯下的一个共同错误,就是认为自己不得不带领公司“渡过难关”(Erker和Pierenkemper,1999)。战后不久,他们对一个残暴政权所表现出来的道德冷漠就其本身而言并未给他们带来灾难性失败。保罗·埃凯尔(Paul Erker)在总结学者们对德国商界精英的连续性及其从纳粹年代到西德成立早期的心态所做的研究时,发现“没有任何反省,也极少深入思考”(Erker和Pierenkemper,1999,第16页)。

(三)企业家的非货币报酬

利润是衡量创业成功与否的最终标准,但它显然不是赢得尊重的唯一标准。像其他人一样,企业家也渴望获得非货币报酬,以提升社会地位。但熊彼特式的企业家是个例外,尽管他们可能间接获得了非货币报酬。在19世纪和“一战”结束前的时期,大多数人追求的非货币报酬是由君主赐予的头衔。这些头衔上至贵族封号,下及商务顾问(Kommerzienrat)的称号。商务顾问,或者地位更高且可以出入宫廷的商务部枢密大臣(Geheimer Kommerzienrat),大多能获得可观的慈善捐赠。商务顾问这个称号在企业家中变得极为普遍,它失去了原有的尊贵含义,而更多代表着对某个人的尊称而已,证明他能做到举止大方,宽厚待人。同样重要的是,它也不是对君主的一种政治承诺。

这有别于贵族阶层。尽管官僚和军官热衷于追逐贵族荣誉,且在“一战”中愈演愈烈,但这并不等于说成功的企业家会不惜一切手段让自己进入贵族的行列。事实上,德国企业家比他们的英国同行更少接受封官加爵。德意志帝国时期(1871—1919),一些最著名和最成功的企业家,同封建价值观之间保持着适当的距离。克虏伯(Krupp)、阿尔弗雷德和他的儿子弗里德里希(Friedrich Alfred),以及奥古斯特·蒂森(August Thyssen)等人都是第一帝国时期最成功的钢铁大亨,他们均主动辞去政府职务,而普鲁士军戎出身的维尔纳·西门子(Werner Siemens)则欣然接受了这种荣誉。钢铁大亨的赫赫成就使他对自己的姓氏志得意满,因此即使他们的子嗣同贵族家庭结为姻亲,他们仍坚持把自己的姓氏写在贵族姓氏前面。 [2] 在他们看来,一个工业企业帝国显然比贵族出身更为体面。创业成就带来的自豪及其所赢得的社会尊重,在19世纪末20世纪初开始使贵族的世袭地位黯然失色(Berghoff,1994)。

与此同时,赢得社会尊重和社会地位的新途径开始出现。德国皇帝威廉二世(Kaiser Wilhelm)极其崇尚科学和工程学,他不顾传统大学的反对,在理工类学院设立了“工程学博士”学位。踌躇满志的工程师因此有机会赢得传统大学人文学科精英们所独享的那种尊重和认可(Knig,1999)。这是一道分水岭,工程学和科学上的学术头衔不久便被商人和商务部枢密所取代,而名誉教授(日常生活中通常会去掉某种程度上不断“贬值”的“名誉”这一前缀,以便听起来像真正意义上的教授)则承袭了贵族身份。不管一些荣誉学位是否货真价实,社会地位和虚荣心的货币报酬却已经发生了变化。颇孚名望的大学更重视授予学术资格的理由是否有效。名誉教授,即便是一名CEO,不但必须给学生上课,还得热衷于扶持和促进其所在公司和大学之间的联合研究项目。贯穿于20世纪的企业家声誉的学术化无疑表明,基于知识来管理产品开发的方法正在蔚然成风。此外,经验研究表明,到20世纪末,名誉头衔倾向于更多地授予某一领域的杰出人士,而非相关领域的工业家(Fraunholz和Schramm,即将发表)。

(四)德国企业家的国际化

虽然人们很容易想到德国民族主义,但在绝大多数历史时期,德国企业家其实都有一种显著的国际化特征。我们发现,在工业化早期,比利时的企业家为了把握市场和原材料行情,已越过普鲁士西部边境从事商业活动。他们无疑是最有创新精神的钢铁制造商,不仅给德国带来了英国的现代钢铁技术,将德国公司作为直接投资于沙俄帝国的“基地”,而且培育了大批极有天赋的德国管理者(Troitzsch,1972;Wengenroth,1988)。德意志帝国早期,来自爱尔兰都柏林的威廉·莫汶尼(William Thomas Mulvany),一直控制着西德钢铁和煤炭产业中影响力最大的游说组织。随着1871年德国吞并阿尔萨斯和洛林,大量法国企业家惊慌失措地发现,他们已身处德国统治之下。同时,德国所有的公司也能在英国聘任一些顶级经理人。比如克虏伯从南威尔士的道莱斯钢铁公司(Dowlais Iron company)中聘来了阿尔弗雷德·兰格斯登(Alfred Longsdon),使他成为公司的董事(Wengenroth,1994a,第74—91页)。兰格斯登体现出了他的技术转移和管理魄力,他将克虏伯公司改造成了欧洲第一批大型钢铁制造企业。克虏伯同道莱斯(Dowlais)和另一家英国钢铁生产商一起,于19世纪70年代获得了全欧洲最丰富的铁矿储备,为西班牙北部地区优质钢材冶炼厂提供原材料,并在伦敦注册成立了一家西班牙公司,该公司直到“一战”前都是克虏伯的重要盈利支柱。由于要涉足西班牙富矿带已经太晚,蒂森便在法国和瑞典等地创办了多家原材料供应公司,且小心翼翼地不挑起民族情绪(Wengenroth,1987)。进入20世纪不久,荷兰变成了德国钢铁工业国际运作最重要的贸易市场和颇受青睐的“浑水区”。德国电子产业偏向于在比利时和瑞士开展世界性的金融运作(Liefmann,1913)。“一战”爆发前的几十年间,许多德国大企业把国籍作为一种商业策略。在战前通用电力公司(AEG)召开的最后一次股东大会上,埃米尔·拉特瑙(Emil Rathenau)自信满满地表示,由于“公司主要客户遍及全球各地”,“欧洲的政治动乱和战争”只会给公司业务带来较小的破坏(AEG,1956,第189页)。

但20世纪上半叶由德国挑起的同邻国和美国之间的两次世界大战,加上密集的保护主义一起,使德国公司之前的国际一体化趋势陷入孤立境地。随着外国子公司和国际商誉的日渐丧失,德国公司变得越来越本土化,德国企业家也越来越多地被局限在本国。即使仍存在较大的出口,它们也不再伴随着外商直接投资的广泛网络,这个网络曾一度使德国企业家在外国创业有宾至如归之感。对各国企业家而言,整个世界变成了一个陌生的外部世界。“二战”后,德国企业家花了几十年的时间进行重建并重新融入世界贸易,逐渐找回1914年在国际场合游刃有余的感觉。德国口音事实上已不再令人赞许,德语在欧洲商界也不再是通用语言,尤其是在“铁幕政策”粉碎了德国在东欧和中欧的传统市场优势地位之后。恰如整个德意志联邦共和国一样,德国企业家不得不完全转向西方。于是,我们在讨论德国20世纪下半叶的商业文化时,美国化成了流行语(Berghahn,1986)。虽然美国化的程度具体如何仍有争议,但毋庸置疑的是,美国对德国的大量投资,以及德国一开始在西欧、随后在海外的投资,推动英语成为绝大多数公司的第二工作语言。从20世纪90年代后期起,即使德意志银行或戴姆勒-克莱斯勒(DaimlerChrysler)等大公司的董事会备忘录,都必须有专门的英语版本。 [3] 此外,无论是在中小企业还是空中客车等大公司,英语都迅速成为欧洲合作机构的工作语言。

(五)学习民主

从帝国时期到纳粹时期,商业精英中普遍盛行的反民主态度一直存在,甚至延续到了整个“二战”期间,德国企业家仍然希望同盟国,特别是美国政府能像过去一样为商业活动提供另一个稳定的威权框架。这无疑是一个“痛苦的学习过程”,因为德国商界精英简单地把民主视为一种权宜之计的治理形式,旨在消除两次世界大战失败后的国际压力(Henke,1995,第511页)。得益于时代的变化,德国企业家慢慢地真心接纳民主文化,而不是灵活地顺应美国的控制。从20世纪50年代后期开始,民主化和美国化的理念相伴而来(Berghahn,1986)。60年代之前,不受质疑的民主文化在德国大企业中并不占主导地位。有研究资料表明,人们普遍认为是60年代而非战争的结束是德国商界心态发生变化的分水岭。美国化最终让位给了更多元化的态度,德国开始引进日本管理模式,加强同邻国之间的商业合作,并建立了一个以全欧洲而不单是德国为本垒的发展战略(Kleinschmidt,2002,第395—403页;Wengenroth,2007)。

三、德国创新体系下的企业家和企业家精神:1815—2006年

创新精神总是同其所处的社会环境息息相关。“国家创新体系理论强调人与人之间的技术和信息流,而企业和制度是创新过程的关键”,其中的关键行为人包括“企业、大学和政府研究机构”(OECD,1997,第4页)。德国的创新型企业家如何营造他们自身的创业环境呢?他们如何利用可获得的制度和知识资源,应对不断变化的游戏规则?游戏规则确实发生了变化。首先,我们可以把1815年以后的历史分成三个阶段。第一阶段持续时间较长,是德国经济的扩张时期,其创新潜力一直持续到了“一战”,该时期德国企业家生活在较为稳定的环境中。第二阶段相对较短,充满动荡且不连续,主要包括离得很近的两次侵略战争和战后时期,之前看似稳定的发展轨迹完全中断了。在第三阶段,规模小得多的西德重建了市场和一个受到严密监管的市场经济,并不得不在一个美国已成为毫无争议的标杆和技术领导者的世界经济中寻找自己的位置。

(一)扩张阶段:1815—1914年