第一讲 现实主义的绘画:写实派

有一点“同照相一样”,确是写实派的劣点。然而决不若是其甚。何以故?我们现在所见的《拾穗者》《碎石工》《喂食》《牧羊女》《晚钟》,是把原画用照相缩小而制版的。原画大得多。又原画中有美丽、老练的笔法,线条,谐调的色彩,这等现在都已看不见了。现在的复制品实在只能说是画的“大意”,其艺术的灵魂大半已不保留,而只残存一个躯壳,所以看去愈觉得类似照相。

大卫的《拿破仑一世及皇后加冕典礼》与德拉克洛瓦的《1830年》,是近世西洋画的急先锋。那两张画在今日看来已经很是陈旧,与文艺复兴期的大壁画似乎相去不远,然而大卫的描现世的题材(拿破仑的题材),与德拉克洛瓦的浪漫的精神及技巧上的色彩的革新,已有近代艺术精神的萌芽,为一切近代绘画的先导。所以不得不列这两幅在首位,以为近代绘画的线索的起点。然而这还是曙光。真的近代绘画的朝阳还在地平线下面,将要升起来。

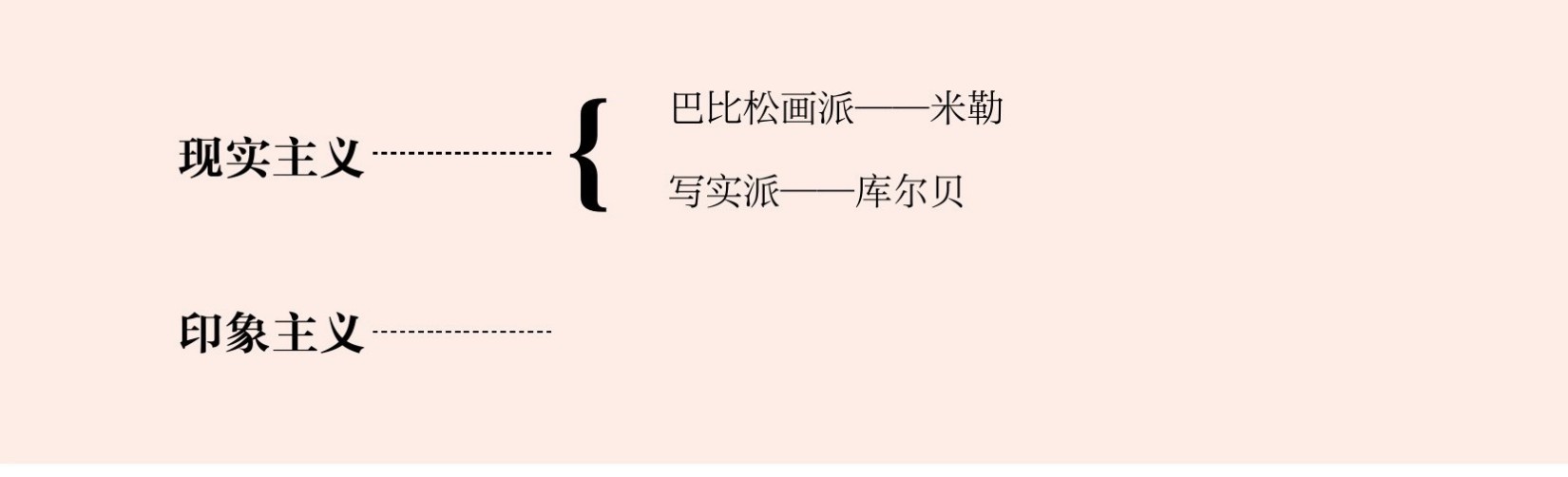

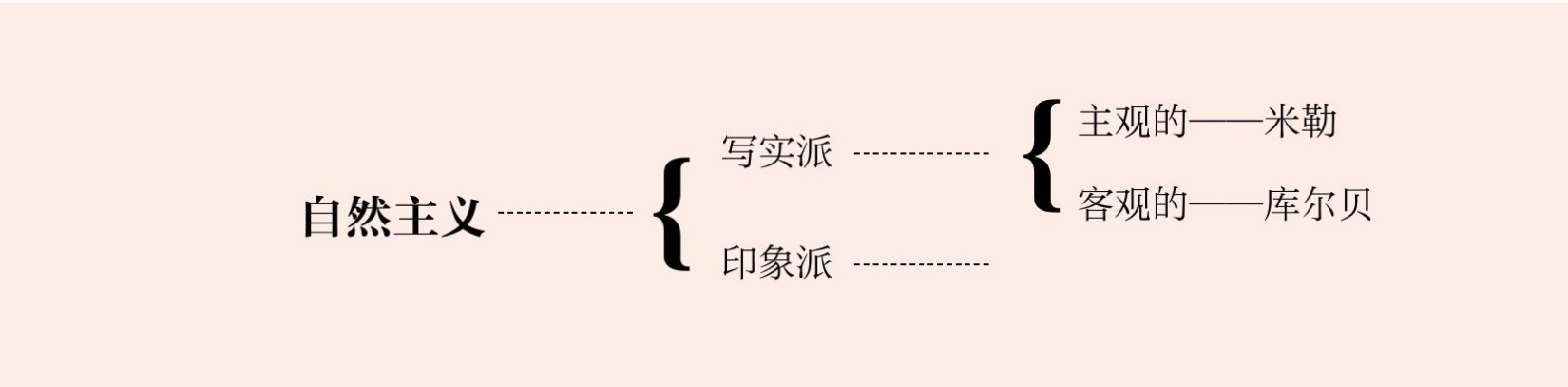

近代绘画的朝阳是“现实主义”的绘画。其代表的两家,即米勒与库尔贝。《拾穗者》是米勒的代表作之一,《碎石工》是库尔贝的代表作之一。关于米勒与库尔贝的现实主义的概要,在序讲中已经约略说过,现在再提出来详说。关于主义与派别的名称,没有一定的用语,有的称米勒为巴比松画派(Barbyzon school),库尔贝为写实派。二者合称为现实主义,以别于后来的印象主义,即如下表:

有的包括米勒、库尔贝及后来的印象派画家,总称“自然主义”。而以米勒与库尔贝为自然主义属下的“写实派”,即米勒为“主观的写实派”,库尔贝为“客观的写实派”。此说较为妥当。

因为现实主义与后来的印象主义,其根本思想是共通的,不过表面的技法上变更而已。故合称为“自然主义”,可把这要点标明。

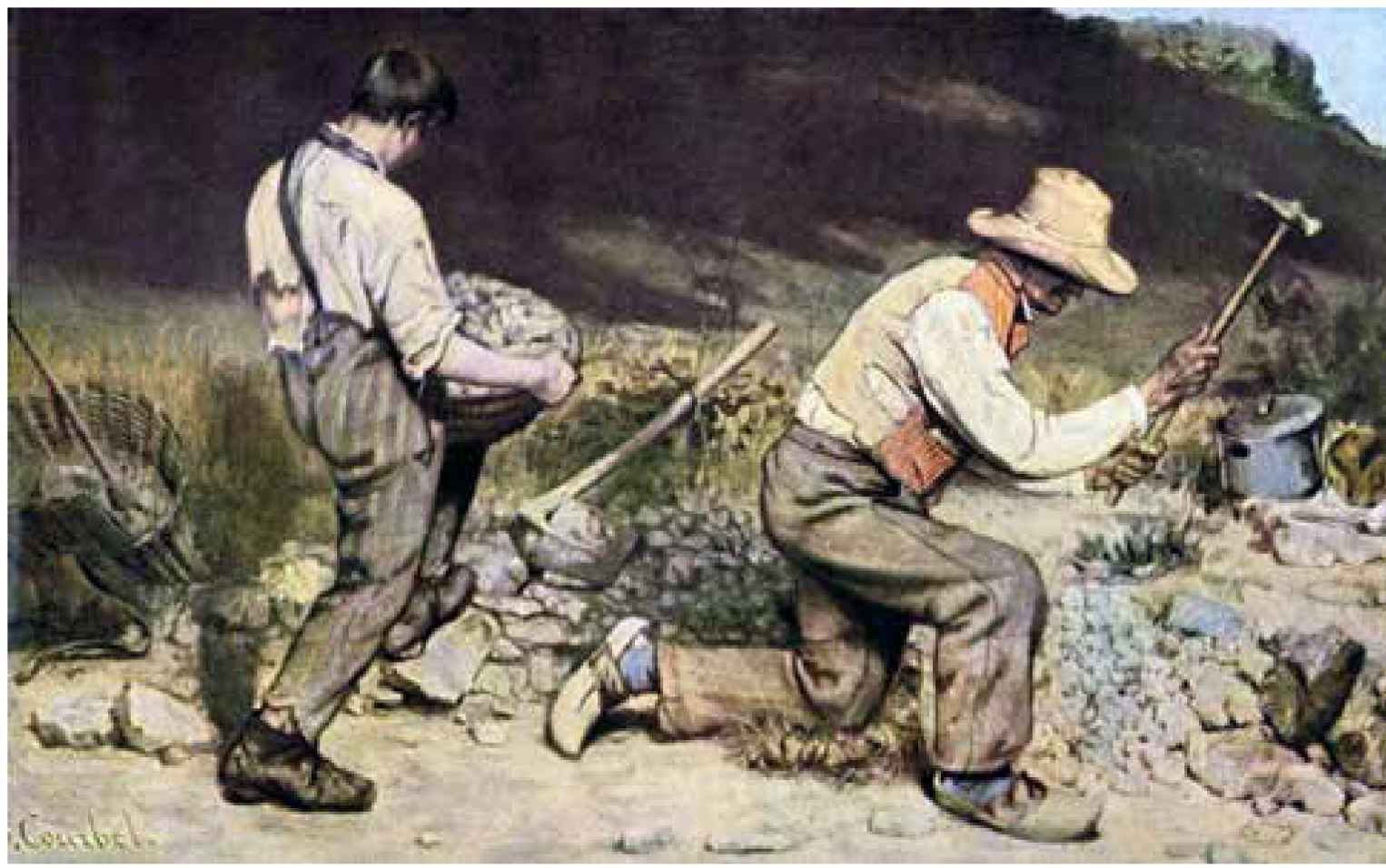

现在请看一看《碎石工》《拾穗者》两幅画。

《碎石工》(The Stone Breakers),古斯塔夫·库尔贝创作于1849年,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

《拾穗者》(The Gleaners),米勒创作于1857年,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

看惯在宣纸上笔飞墨舞的中国画的人,看了这两幅画之后,第一浮起的念头一定是“同照相一样!”是的!写实主义的西洋画的确有一点同照相一样。照相的构图与明暗配得好的时候,宛如一幅写实风的绘画。我近来在全国美术展览会中,看到数张美术的照相。取材是市街或乡村的实景、店头的静物、庭隅的花盆,然而构图与明暗真配得好。使我不禁想起:“写实派画家可不必辛苦了!”实际,像库尔贝的那张《碎石工》,真的实物模型很容易找到。《拾穗者》也不难请托几个人扮演而照相。又如别的作品《喂食》《牧羊女》,还有一张最流行的名画《晚钟》,暗淡的夕阳中有夫妇二人的劳动者对站着,低头做晚祷,也不难扮演出来照相。这样说来,写实派绘画同照相一样,写实派画家的头就等于一个照相镜头了!

《晚钟》(Angelus),米勒创作于1859年,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

其实并不这样简单。有一点“同照相一样”,确是写实派的劣点。然而决不若是其甚。何以故?我们现在所见的《拾穗者》《碎石工》《喂食》《牧羊女》《晚钟》,是把原画用照相缩小而制版的。原画大得多。又原画中有美丽、老练的笔法,线条,谐调的色彩,这等现在都已看不见了。现在的复制品实在只能说是画的“大意”,其艺术的灵魂大半已不保留,而只残存一个躯壳,所以看去愈觉得类似照相。况且这等画的背景,还有米勒的大精神:以前没有人敢描写劳动者、农夫、乞丐,米勒倡始描写。以前的描法有一定的型,一定的套,固守旧型旧套,而不观察事物的实际的真相,米勒开始从观察实物下工夫,捕捉客观的存在的真相,始倡这写实的描法。所以他是伟大的艺术家,绝不是照相镜头或画匠。我们刚才的看法,是仅从复制品的表面的技巧上着眼的。仅据表面,决不能作完全的批评,故容易发生误解。米勒的艺术的伟大之处,是其革命的精神。即反抗从来一切的绘画思想,不顾当时的人们的嘲笑,始终抱定其宗旨,实行其绘画的革命。当他那时代,绘画全是贵族的,与平民无分。故下层生活,社会的黑暗面,一向概不入画。米勒开始描写民众。在这点上他是力强的民主主义者,那时候民主主义在欧洲正是被认为异端的。所以米勒当然也不被时人所喜,生活非常辛苦,死后才受人的追崇。这革命精神便是他的伟大的主要条件。故对于他的画,不可单当作造型美术看。他的画中暗示着无穷的意义与感情。他的画材全是劳动者、农夫,甚至极丑陋的,无知无识的,野兽似的苦力(例如其名作《倚锄的男子》)。他并非故意描写丑态。据他看来,这劳动者的状态中含着无限的光荣,暗示着无限的人生的情味。他以为把他眼中所见的最铭感的现象率直地描表为艺术品,是真正的、伟大艺术的创作。故当时一般人反对他,说他故意描写丑态,他曾经这样回答:

《倚锄的男子》(The Man with the Hoe),米勒创作于1860—1862年间

人们对于我的《倚锄的男子》的评语,在我觉得很奇怪。看见了命定非汗流满面不能生活的人时,把心中所起的感想最率直地描写出来,难道是不可以的么?有人说我反对乡村美,其实我在乡村中所发现的,比美更多——无限的光荣!……

(罗曼·罗兰《米勒传》)

可见这等画是米勒的人格的表象,不是从事技巧的画匠所可比拟。这“倚锄的男子”在米勒的制作中,所描出的形骸最为丑陋。美国现代老诗人马克哈姆(Edwin Markham)曾经为这幅画作一首长诗,题曰:

The Man With the Hoe

—Written after seeing Millet’s world famous painting

倚锄的男子

——观米勒名画后作

这老诗人也是社会主义者。见了这幅描写农夫的辛酸的画,他的诗的琴弦起了共鸣。推测米勒作画时的理想,合于他自己的社会主义思想,就在诗中用言语作具体的描写。诗很长,大意是说:

神明依照自己的样子而创造的人类中,产生这样卑贱无智的野兽似的农夫,实在是社会的不公平与权力的压制所使然。把神明依照神明自己的样子而造的人虐待到这地步的阶级与权势,在大审判的庭前应该处何等的罪!

其最后一个stanza(节)最为激烈,今揭录在下面:

O masters, Lords and rulers in all Lands,

How will the Future reckon with this Man?

How answer his brute question in the hotur

When whirl Winds of rebellion shake the World?

How will it be with kingdoms and With kings-

with those Who shaped him to the thing he is—

When this dumb Terror shall reply to God,

After the silence of the centuries?

(大意)

世间的主人、君主和支配者,

“未来”将如何处置这男子?

当世界末的旋风来掀动这世界的时候,

教他如何回答神的诘问?

倘然这可怕的哑人沉默了数千万年之后,

到了最后的审判的庭前,

神明问他“谁把你造成这副样子”

他老实回答了的时候,

那班造成他这副样子的君主们应该如何处罪?

这种看法在绘画鉴赏上是否正当,姑且不论。不过这也是对于米勒的画的一种看法,现在不妨引用一下。

这种民主主义的精神,正是本题所说的“现实主义”的特色。现在请就“现实主义”的来源说一说。

漫于现代的“现实主义”,最先发动于英国。英国原来是实际主义的本家。最先有民主主义的实现,变出克伦威尔(Cromwell)的革命、宪法的制定、议会的设置。入了十九世纪之后,尤其得势:产业的革命,石炭、制铁、纺绩等业的大资本主义的勃兴,劳动组织的抬头。又有斯宾塞的经济学、达尔文的进化论,都是尽力于这实际问题的解决的。终于由劳动党起来组织内阁。现代的现实的倾向以英国为最彻底。故艺术上的现实主义,自然也发端于英国。当时英国有“自然派”两大画家,即:

1.康斯坦勃尔(Constable)。

2.透纳(Turner)。

两人都是专作风景画的。描写岛国的海天的强光,与模糊的雾色。其外光的表现,对于十九世纪法国的印象派有较多的暗示。前者长于描光,后者长于描色,故评家谓:

“康斯坦勃尔暗示印象派以光,透纳暗示印象派以色。”

这二人在美术史上占有重要的地位,为米勒、库尔贝及后来的印象派的先驱,故在这里不可不先介绍。透纳就是谁都晓得的英国大批评家罗斯金(Ruskin)所崇拜的人,罗斯金的名著《近代画家》便是处处赞扬透纳的。

有一年,康斯坦勃尔及透纳的画被拿到了法国,在法国的Salon展览会里展览了。住在大陆里的法国人从来不曾看见过这种光明的画,欢迎得很。于是有一班青年大大地受了他们的刺激,反抗本国向来的画。他们结了一个团体,逃入巴黎郊外的丰登勃罗(Fontenbleau)森林附近的叫作巴比松(Barbiyzon)的小村里,静静地躲在那里,专门描写自然风景。这班青年画家就是所谓“巴比松画派”。巴比松画派的青年画家有七个人,即所谓“巴比松七星”。

《跳跃马匹》(The Leaping Horse),约翰·康斯坦勃尔创作于1825年

《贩奴船》(The Slave Ship),威廉·透纳创作于1840年,现藏于美国波士顿美术馆

1.卢梭(Theodore Rousseau)——主唱者。

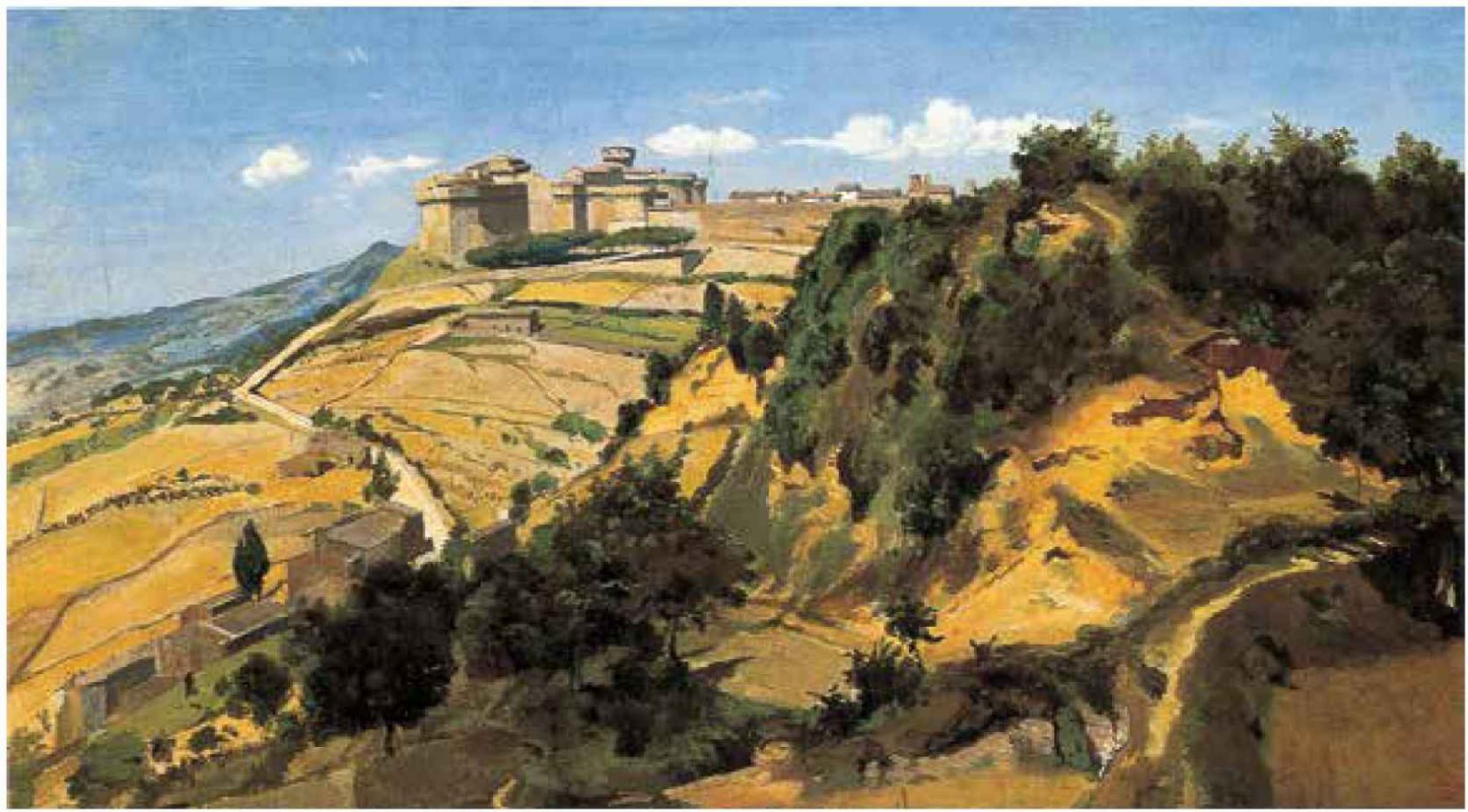

2.柯罗(Jean Baptiste Camille Corot)。

3.迪亚兹(Diaz de la Pena)。

4.杜普雷(Jules Dupre)。

5.特罗荣(Constant Troyon)。

6.多比尼(Charles Francois Daubigny)。

7.米勒(Jean-Francois Millet)——最大家。

这七星会的主唱者是卢梭,然而最大家是米勒。即七人中其余六人都是米勒的陪客。他们的共通的主张是:从前研究美术只晓得请教罗马、希腊,又只晓得在王宫里描写贵族的生活、帝王的行动;独不知平凡的田野中尽有丰富的真实与美。所以风景画大为发达。像柯罗,便是描写大树的专家。这种画风在向来以人物描写、贵族生活描写为主的大陆绘画中,开了一新生面。他们描写自然,亲近自然,赞美自然,征服自然。其对于自然的洞察,为后来的印象派的向导,现在单就七星中最主要的米勒说一说。

米勒生于农家,小的时候与姊妹等一同耕种。后来他父亲发觉了他的天才,就送他入城中的画院。学习了数年,出巴黎,始在卢浮宫美术馆中亲见大家的绘画,就用功摹写。当时因为生活的贫乏,曾作过洛可可式的小画,卖钱过活。然而从小支配他的心与生活的,绝不是这等贵族生活与都市,而是农民,农村,是“土”。他的一生,始终是对于“土”的爱着。然而他的真心的表现,不为当时的人们所理解,埋没在贫贱中。盛年又失却爱妻,一时心神颓丧。三十四岁再婚,勇气恢复,就完全舍弃洛可可式的画,而努力表现其自己的理想。许多农村描写的名画,就从此陆续产出,如《拾穗者》《喂食》《牧羊女》《晚钟》《倚锄的男子》等大作。

《沃特拉》(Volterra),卡米耶·柯罗作品

米勒的作品的特色,以宗教的敬虔的感情为基调。其宗教的情绪的对象,在于田园生活,农业的神圣,与农民的信仰心。故在真的意义上,他不是风景画家,也不是自然画家。他是把自己融入于风景中、自然中,而又为之赞美、表现的抒情画家。这样说来,他不是纯粹的现实主义的画家,是在现实中发现理想的画家,即理想画家,浪漫主义者。但在另一方面,当他现实主义者看时,他又是七星中最彻底的现实主义者。他把自己的内生活的现实都如实地表现出来。

《乔的肖像》(La Belle Irlandaise),古斯塔夫·库尔贝创作于1865—1866年间

米勒能视其自己的生活为现实的;然其对于时代,对于社会,仍不是现实主义者。他对于自己的现实能看出,能表现;但对于时代与社会的现实,远没有观察与表现的能力。所以他的表现,是退省的,赞叹的,消极的,尚未开积极的道路。能用积极的态度观察时代社会的姿态,而作绘画的表现的,是唯物主义者(Materialist)的库尔贝。

彻底的唯物的现实主义者,是所谓写实派画家的库尔贝。这人具有对于现实的唯物的精神与社会的意识。巴比松七星所有的Sentimentalism(感伤主义),Emotionalism(情感主义),憧憬,趣味,神,理想等,到了库尔贝已经杳然无遗。在库尔贝只有“现实”。他是不满足于“艺术”,而逃入“现实”的人。

库尔贝(Gustave Courbet,1819—1877)生于法国的田舍。幼时接近农民生活,又深蒙其感化。十九岁出巴黎,徘徊于卢浮宫的画廊中。又从大卫学画。然其自负心非常强,又富于反抗的意识,故终于打出了自己的路。他的路就是“现实”。关于艺术,他有这样的话:“理想都是虚伪的!像历史画,完全与时代的社会状态相矛盾,真是愚人狂人的事业!宗教画也是与时代思潮相背驰的。总之,凡空想皆伪,事实皆真。真的艺术家必须向自然而感谢、赞美。写实主义,正是理想的否定。我们必须依照所见的状态而描写。只有可由视觉与触觉感知的,可为我们的描写题材。”这段话可说是库尔贝的自画像,试看他那名作《碎石工》,正如他自己所说,“依照所见而描写”;《拾穗者》或《晚钟》中所有的诗美、憧憬与宗教感,在《碎石工》中已影迹全无。“碎石工”完全是现实的石工。

库尔贝的同风画家有四人,即:

1.杜米埃(Honoré Daumier),法。

2.塞冈提尼(Giovanni Segantini),意。

3.惠斯勒(James Mc’neil Whistler),美。

4.门采尔(Adolf Menzel),德。

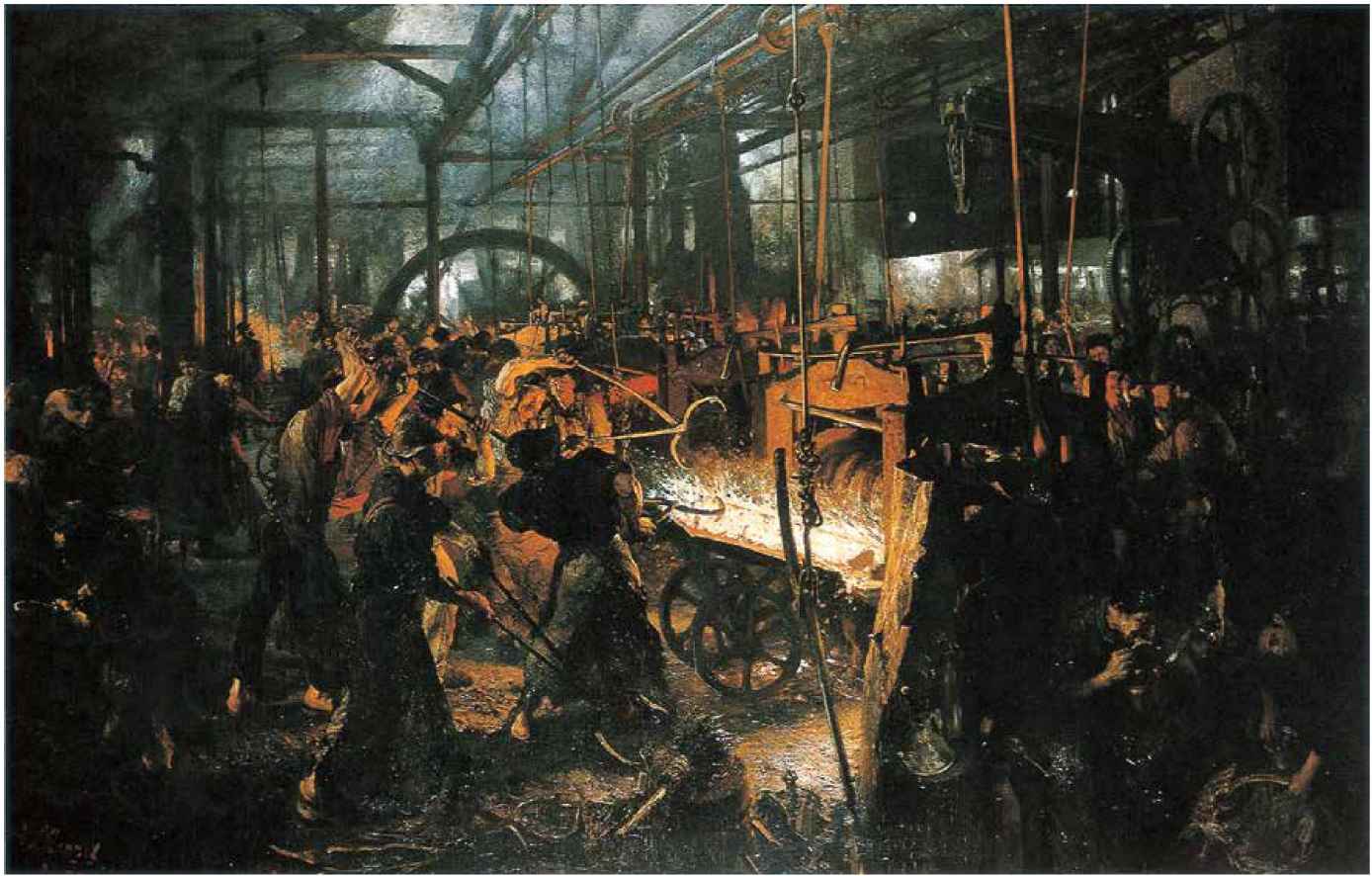

杜米埃为库尔贝的先驱,长于漫画(Graphic caricature)。余三人为写实派的旁系。代表意大利现实主义的塞冈提尼,有欢喜高原的癖性,其画也多描写高原,有名作《骄奢之报》。美国人惠斯勒为乐天主义的现代画家,描写目前的人生的美,颇有美国人式的内容。1884年在巴黎Solon得金奖的名作《母之肖像》,以构图的巧妙著名于世界。德意志人门采尔的现实的倾向更为深刻,其代表作《轧铁工场》,描写光焰、烟雾、日光及工场内的骚扰,完全是现代的一幅象征图。

现实主义的倾向,到写实派已经达于极端。以后的绘画,须得另择一条新路而展进。前述的现实主义,自卢梭、柯罗、米勒,以至库尔贝、门采尔,逐步前进,已经走尽现实主义的路。然而都踏在现实的表皮上,没有侵入现实的内容。即表面上为现实的,而其基础仍在于前代意识的浪漫主义上。真能解脱一切羁绊,突入现实的内部,捉住现实的生命的,是印象派以后的运动。容在第三讲中再说。

《轧铁工场》(The Iron Rolling Mill),阿道夫·冯·门采尔创作于1872—1875年间