第二章 绘画的欣赏

“(凡绘画)大体可分为两类:其一是力求肖似实物的,即依照眼前的实际状态而描写的。其二是故意背叛实物的,即依照心中的想象姿态而描写的。前者可称为‘写实’的,后者可称为‘写意’的。”

绘画的欣赏

眺望这般复杂的今日的画坛,而欲在一篇短文中谈论“绘画的欣赏”,也只能像“影绘”一般只描物象的大体轮廓;或者像“略画”一般,省去了一切的details,而仅写主要的寥寥数笔。

凡事入了专门研究,必然发生出许多“不足为外人道”的专门技法来。绘画艺术也是如此。所谓“笔意”“气韵”,所谓“touch”“value”等,都是专门家之间的品评用语。普通的欣赏者中,真能理解这种技法的人极少。这在一方面看,原是绘画艺术进步的现象;但从他方面看,也是使绘画的欣赏范围缩小的一个原因,或者是把绘画推进象牙塔的一种助力。“绘画的欣赏”的难言,其主因也就在此。然而现在可以暂时不顾一切这等专门技法,而但从绘画的表面着手,把它们区别为“写实”与“写意”两大范型。这办法自不免粗率,然而容易引导一般人跨上绘画欣赏的道程。

这分类法的根据是这样:除了极少数莫名其妙的新派画外,凡绘画总是在平面上描写“物象”——人物、山水、花鸟、社会——的。这些物象的描写法,或工或粗,或繁或简,因各时代各地方各个人而纷异。但大体可分为两类:其一是力求肖似实物的,即依照眼前的实际状态而描写的。其二是故意背叛实物的,即依照心中的想象姿态而描写的。前者可称为“写实”的,后者可称为“写意”的。现在先列表在下面,然后依表的次序略加说明。最后括弧里的字,表示它们的极端的形式。

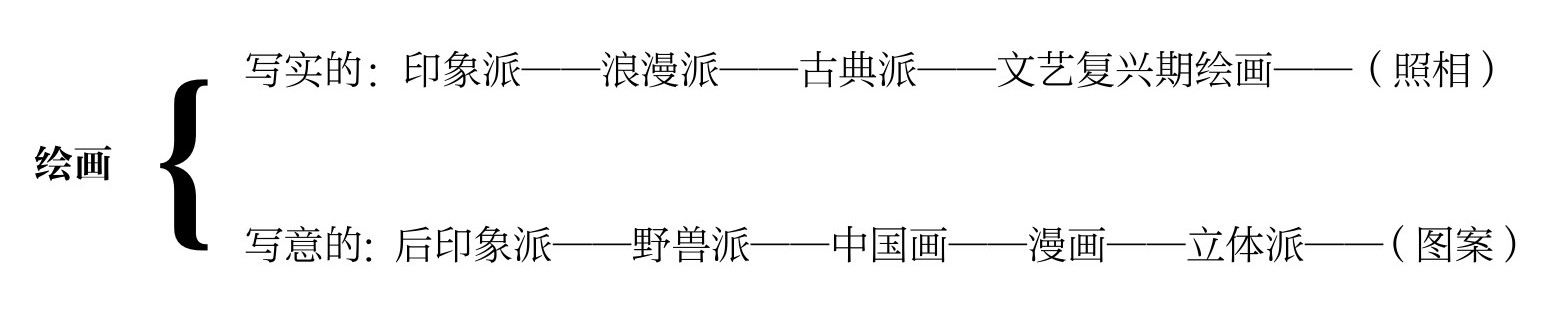

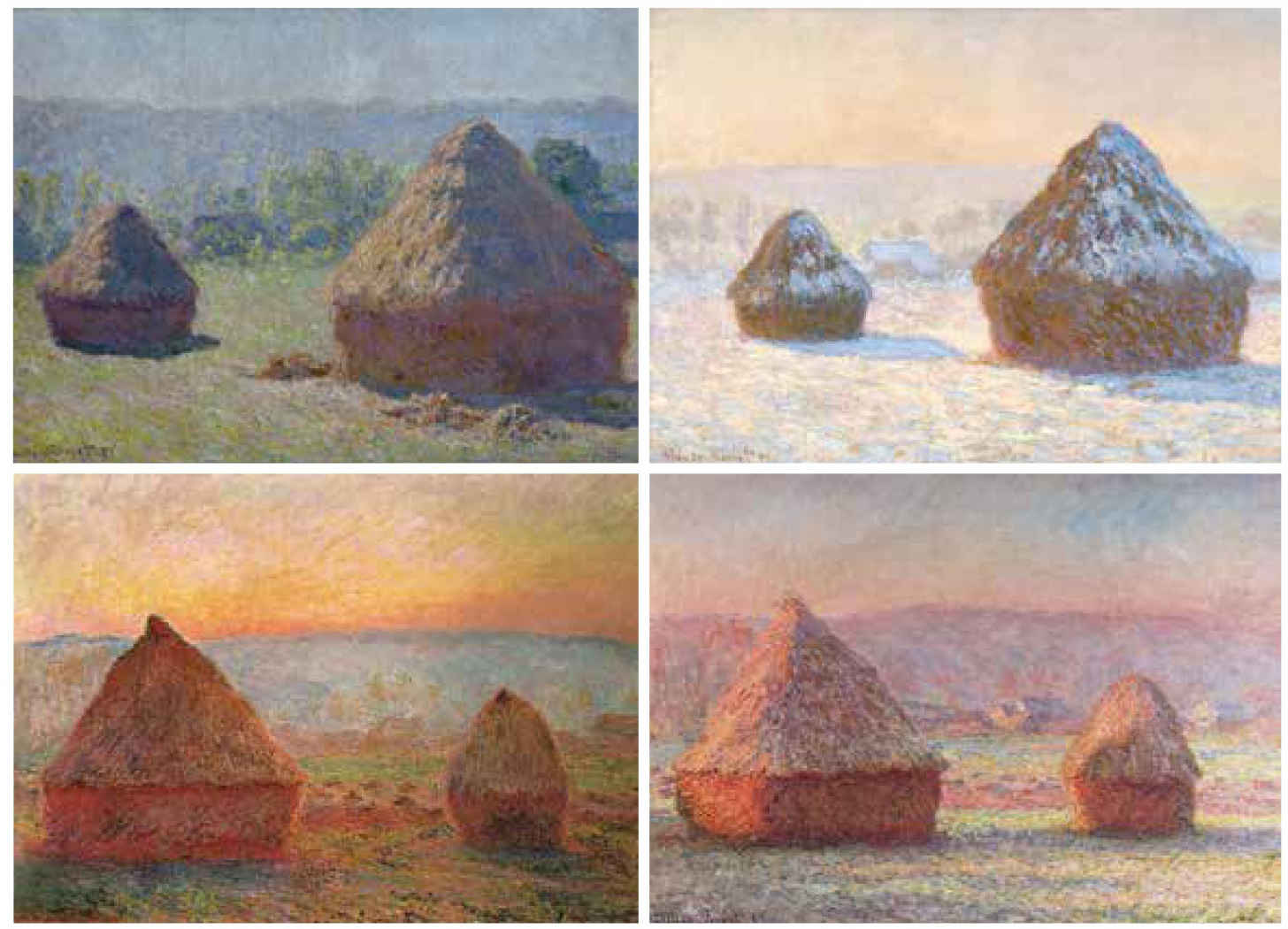

印象派是十九世纪后半期兴起的一种画派。他们的主张,描画要全凭仗两只眼睛的感觉,不可加以记忆或想象,例如描一盆花:不可先想起花是红的,叶是绿的,然后调红颜料来描花,调绿颜料来描叶。须得屏绝思虑,用纯洁的视觉来观看某种光线之下某种环境之内的花的瞬间的状态,然后完全依照视觉的所感而描写。红花的某部分,在某种光线之下也会显出非红色来;绿叶的某部分,在某种光线之下也会显出非绿色来。于是花不一定红,有时也会变绿;叶不一定绿,有时也会变红。故在印象派的绘画中,各物的各部分,红黄蓝诸色齐备,不过强弱不同而已。近看时,但见画面统是各种的色点或色条,犹如织物的地毯一般。但走远来,把两眼微微合拢而眺望,即见很逼真的瞬间状态,同真的光线之下的实物一样。这种画法,盛行于十九世纪后半,其余风至今日还存在。现今的美术家,即使非印象派的人,其画中也常略带印象派的痕迹。我们欣赏这种画时须注意:第一,不宜近看,近看则斑斑驳驳,不辨物象;宜远看,远看则光线彩色均极逼真。第二,但赏形色的美,不宜探索画中题材的含义。因为印象派画家的选材,不以内容意味而以形式的美(光与色)为标准。若光线与色彩皆美观,则无论小小的两只果子,平凡的一堆稻草,也可为杰作的题材。印象派创生于法国。法国印象派大家莫奈(Monet)的杰作,大都是静物及平凡的野景。他们的画,非但力求肖似实物,且描出实物的瞬间的光景,可谓写实风绘画的第一适例。

不重光与色的写实,而重形的写实,是写实派。这是十九世纪中在法国创生的一种画派。其代表作家为米勒(Millet)与库尔贝(Courbet)。他们的画法有三特点:第一是注重形,凡画中各物的形体,均切实地描写,务求肖似实物。第二是注重明暗,凡物受光之处白,背光之处黑,半受光半背光之处灰色,这三面皆分明地描出,故物象富有“立体感”,远望时同真的东西一样。若将其画缩小,印刷为复制品,则细处的笔法即隐,看去竟同照相一般,不过其美为照相所不可及。第三是题材开放。以前的画,取材大都是高贵的人物,高贵的生活。写实派画家反对这办法,偏偏描写常见的人物,平凡的生活。农夫,劳工,田家生活,贫农之家,从此都有了入画的资格。故欣赏这等绘画,同参观现世社会一样,感到亲切的生活趣味。艺术出了象牙之塔而向一般民众开放以来,此种绘画最普遍地受世人的欣赏。

《室外人物研习:持太阳伞的女子,面向左》(Study of a Figure Outdoors:Woman with a Parasol, Facing Left),法国印象派画家克劳德·莫奈创作于1886年

《拾穗者》(The Gleaners),法国现实主义画家让-弗朗索瓦·米勒创作于1857年,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

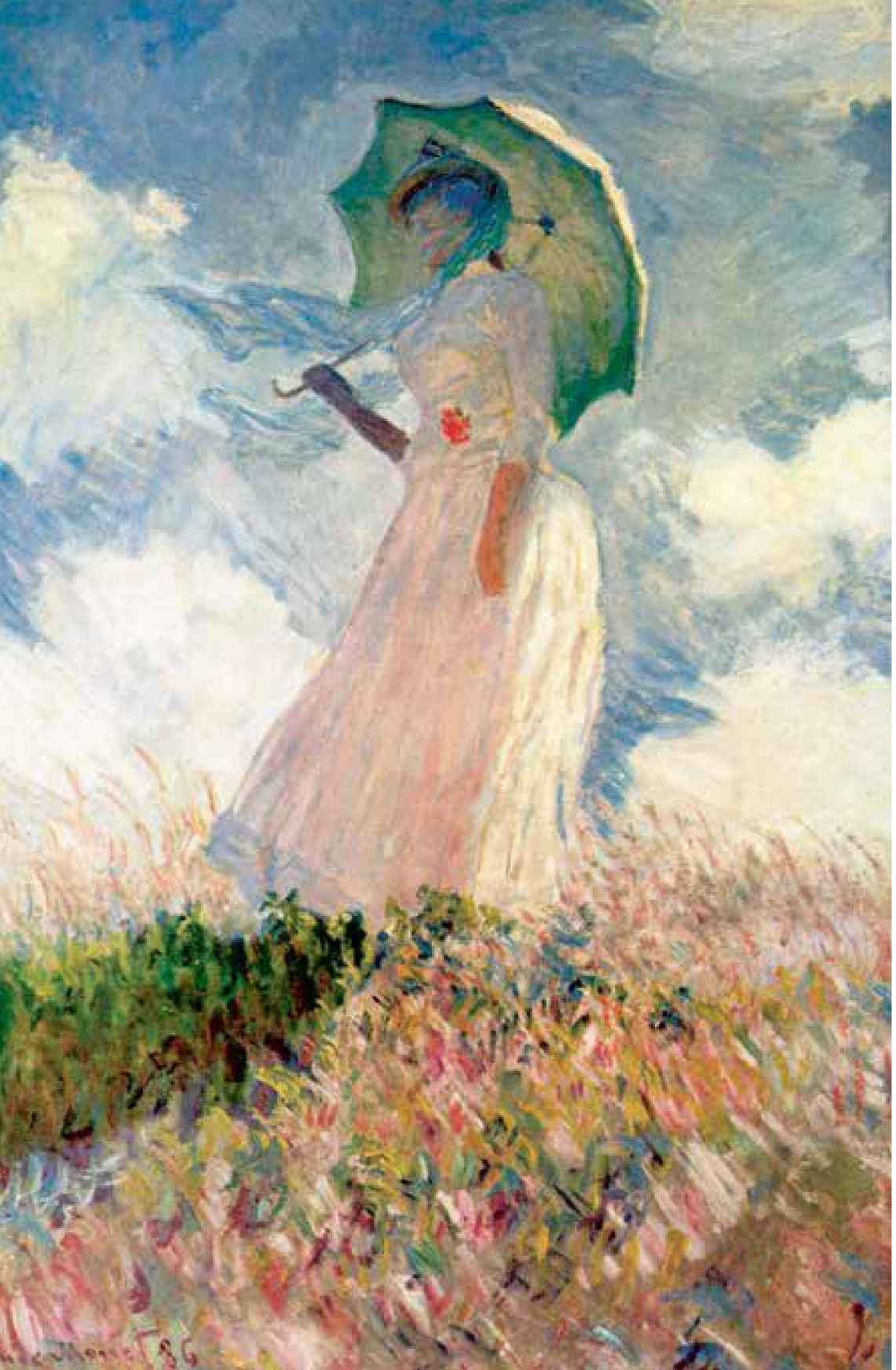

以上两种绘画,印象派与写实派,虽然力求肖似实物,但画面全体必有统一的调子。即其所描写的必是在某一时间某一地方所见的景物。例如描写远景必模糊,描写细部分亦必模糊,方才合于实际。因我们的目力必集中于主体物象上,故余物势必模糊。但在这两派以前的画派,如浪漫派与古典派,并不如此。他们也力求肖似实物。但不论远近大小,皆用细描。故画面全体精致,一笔不苟。人物自须眉以至衣服上的皱纹,景物自地上的草,树上的叶以至屋上的瓦,无不一一细写。故其画远看也好,近看也好;就全体看也好,就部分看也好。例如浪漫派的大画家德拉克洛瓦(Delacroix)的人物画,古典派大画家大卫(David)描写拿破仑的画,都是工笔的写实。我们在书籍杂志中看它们的缩印图,觉得同照相无异;若看到真的作品,更要惊讶他们同实景一般。十八世纪以前的西洋画都作这样的画风,而细写的功夫愈古愈深。

《自由引导人民》(Liberty Leading the People),法国浪漫派画家欧仁·德拉克洛瓦为纪念1830年法国七月革命而创作的油画作品,于1874年被法国巴黎卢浮宫博物馆收藏

《拿破仑一世及皇后加冕典礼》(Coronation of Emperor Napoleon I and Coronation of the Empress Josephine),法国古典派画家雅克-路易·大卫创作于1805—1807年间,现藏于法国巴黎卢浮宫博物馆

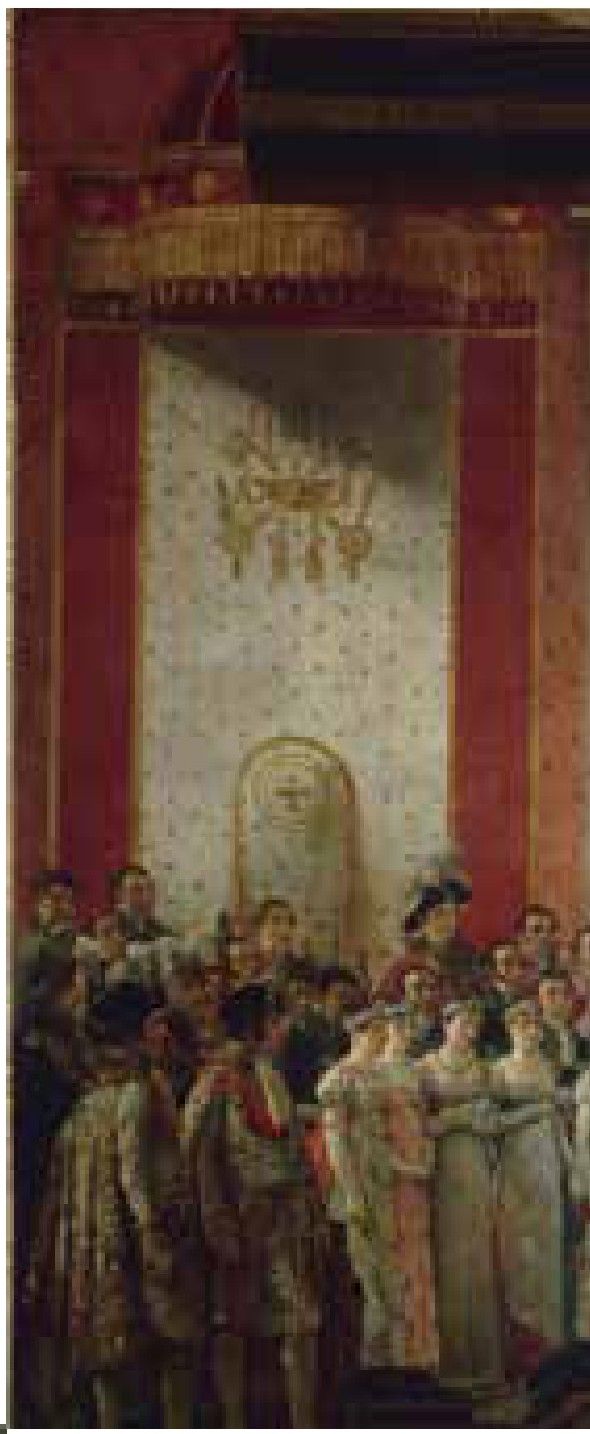

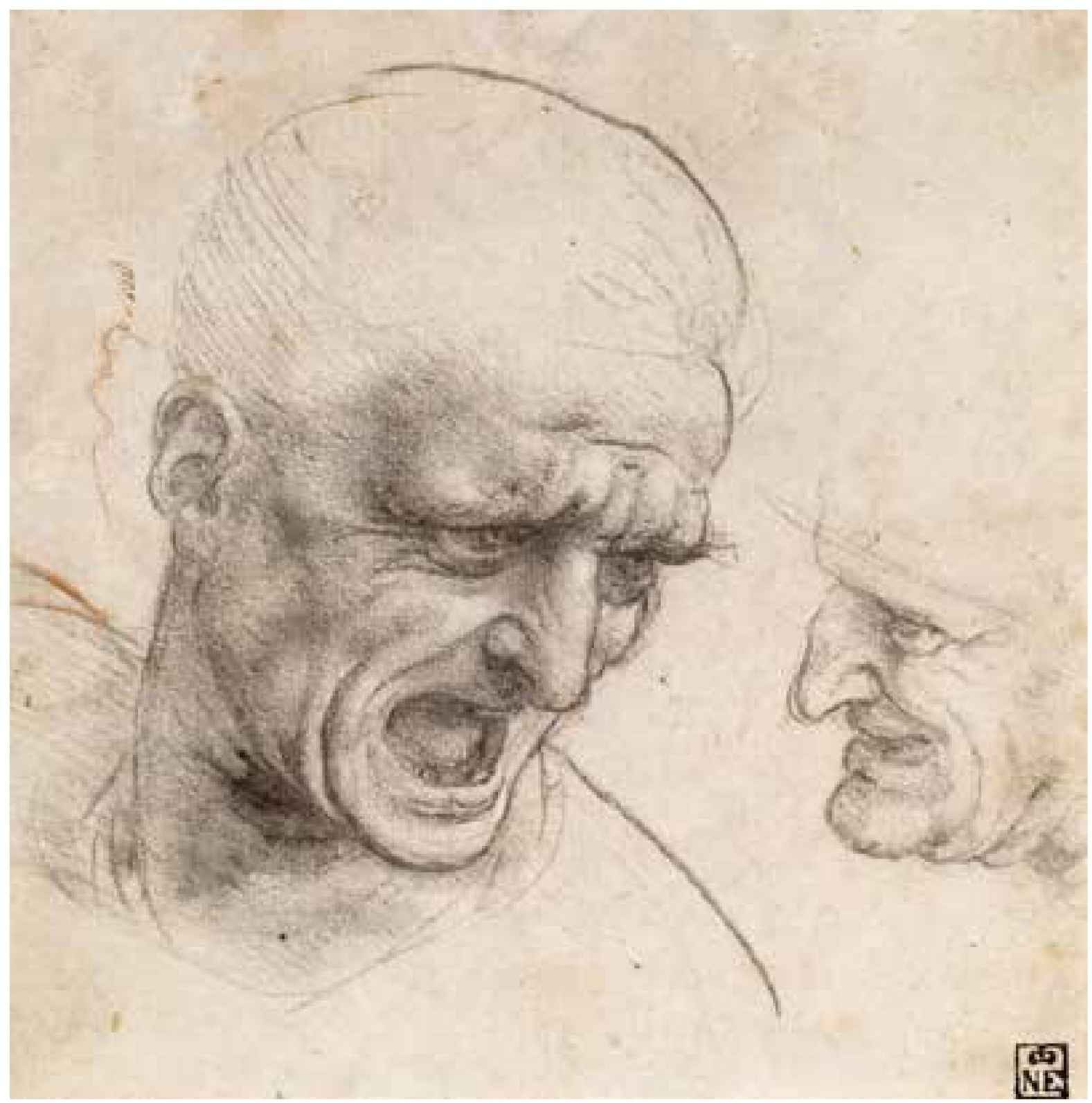

文艺复兴期三杰的作品可说是最工细的写实风绘画。所谓三杰,即列奥纳多·达·芬奇(Leonardo Da Vinci)、米开朗基罗(Michelangelo)和拉斐尔(Raphael)。他们的作品形式大都巨大,画面所收罗的人物很多。各部细写,数年完成一幅,其工致可想而知。达·芬奇的杰作是《最后的晚餐》,描写基督与十二门徒聚餐,十三人的表情、衣褶,室内的布置无不详细描写,看去真同舞台上扮演的戏剧一般。米开朗基罗的杰作是《最后的审判》,无数的人物,各种姿势和服装,各种的景物,皆出于工细之笔。我们平常所见的复制品大都是全幅中的某一部分,但是好像一幅独立的绘画。可知此种大画,实由无数小画连合而成。即画家的观点不集中于一个主体,而轮流集中于各部。故欣赏此等绘画,也可就逐部分细阅,不仅纵观其全体而已。三杰之中,拉斐尔的作品形式较小,其杰作为《圣母子图》,用柔丽而工整的笔法细写圣母与幼年耶稣的姿态,配以种种同样工细的背景。据史传所说,文艺复兴期的画家盛用“莫特尔”(model,即模特。——编者注),不过不像现今的专画裸体莫特尔,又令穿各种衣服,扮演历史故事,以供写实。有的画家亲自解剖尸体,以求人体画法的逼真。有的画家为欲描写基督被磔刑时的苦痛的颜貌,竟把莫特尔杀死(这是文艺复兴后意大利画家乔托[Giotto]的故事。古代人竟有这种非人道的行为)。他们的注重写实,于此便可想见。

总之,从十五六世纪(文艺复兴)直至十九世纪初(古典派浪漫派)绘画都是工笔写实的。愈古画面愈浪漫,愈近画面愈集中,但其工笔写实则无异。浪漫派以后的写实派与印象派,如前所述,写实而非工笔。故上述各派绘画可用“写实风”三字总括之。无论工笔或粗笔,统是力求肖似实物,依照眼前实际状态而描写的。充此种画风的极致,就是照相。

《圣母子》(Madonna and Child),文艺复兴三杰之一、意大利画家拉斐尔创作于1502年,现存于德国柏林画廊

《最后的审判》(The Last Judgment),文艺复兴三杰之一、意大利艺术家米开朗基罗创作于1536—1541年间,现存于梵蒂冈博物馆

《最后的晚餐》(The Last Supper Before Restoration),文艺复兴三杰之一、意大利艺术家达·芬奇创作于1495—1498年间,现存于意大利米兰格雷契修道院餐厅

上述作品,艺术的价值当然远胜于照相,但在写实的一点上,都具有照相的特色。米开朗基罗的大作好像团体照相,德拉克洛瓦的风景画好像风景照相,印象派绘画仿佛是最近流行的那种模糊的美术照相。

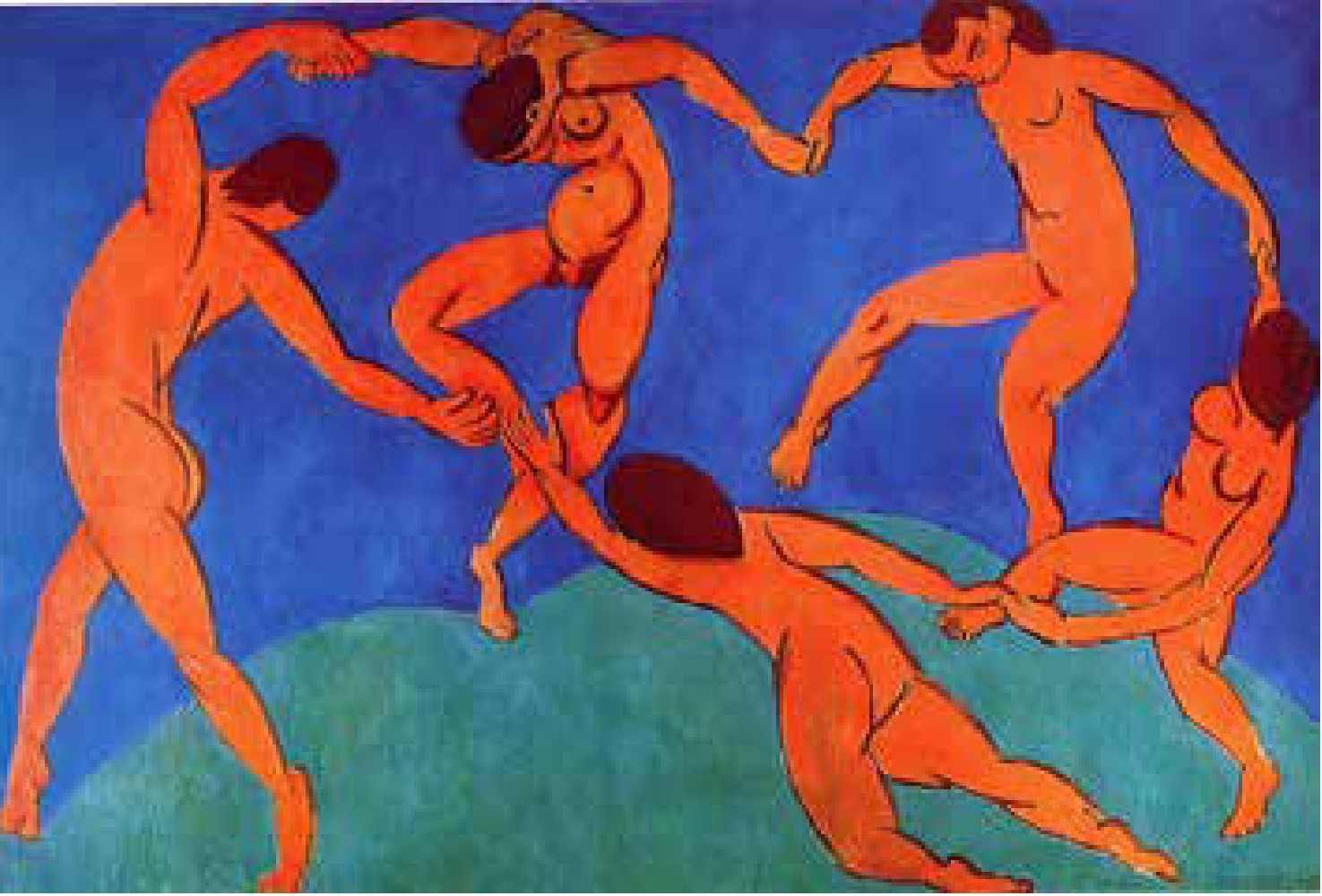

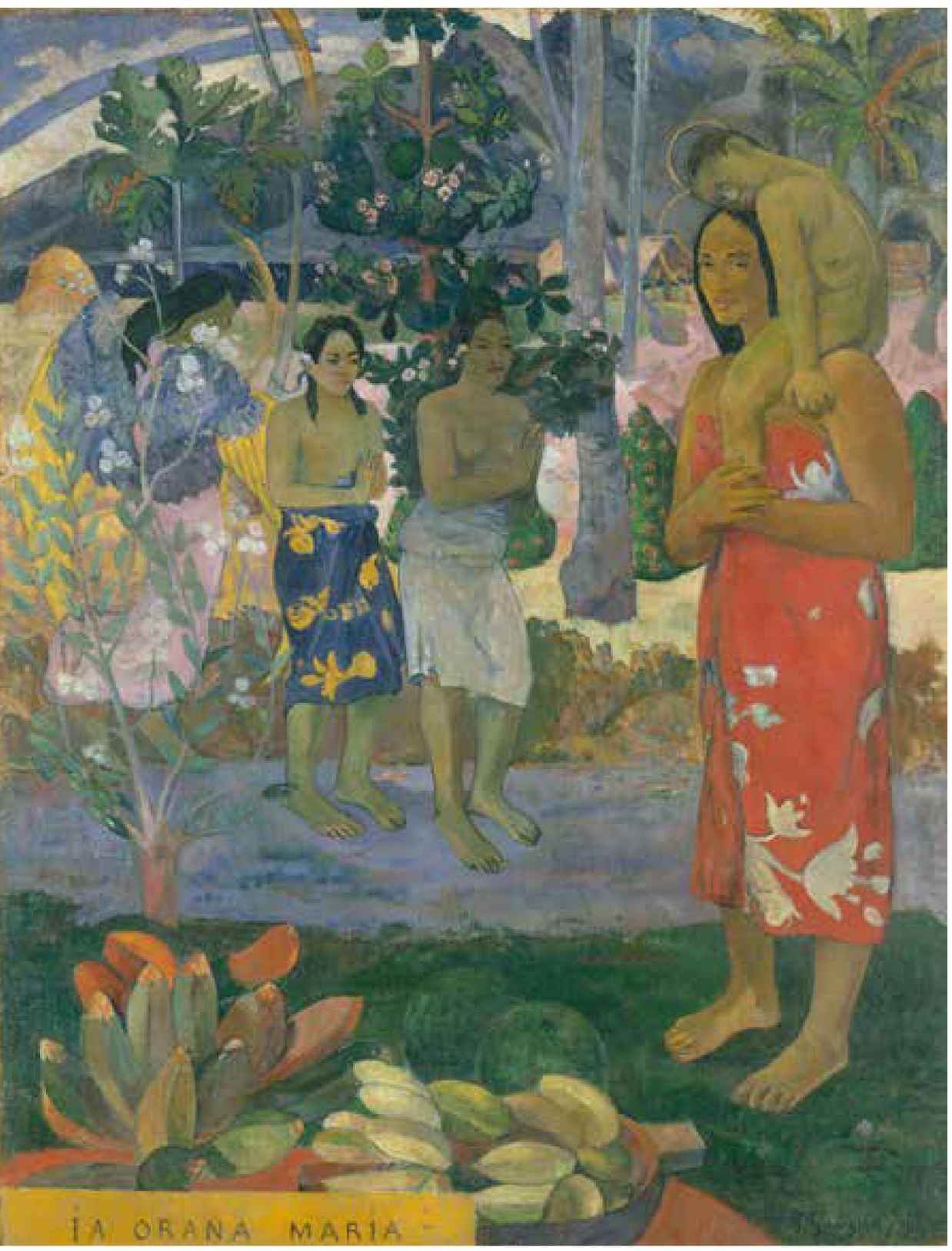

反之,还有一大批不具照相特色的绘画存在着。这就是我所谓写意风的绘画。即故意背叛实物,依照心中的想象姿态而描出的绘画。在西洋,创造此画法的是后期印象派大画家塞尚(Cézanne)。他的画中,用很粗大而强力的线条当作物象的轮廓。这一点便是背叛实物的明证。因为在实物上,轮廓只有界限,而并无“线”。线是画家心中想象出来的姿态。他的画中,又用单纯的大块的绿色来描树叶,单纯的强硬的色块来描物体的明暗。这也是背叛实物的一证。因为实际的树是由一张一张的小叶集成的,在实际的物象上,是由明向暗渐次移变的,决不会如此单纯而唐突。这种单纯与唐突,也是画家心中想象出来的姿态。所以后期印象派的绘画,大概形态奇怪,色彩强烈,用笔粗率。总之,完全不像实物。同派的画家梵高(Gogh)、高更(Gauguin),以及其后的野兽派画家马蒂斯(Matisse)、弗拉曼克(Vlaminck)、东根(Dongen)等,更展进塞尚所创的画法,愈加背叛实物,而注重主观。故画面亦愈加奇怪,愈加强烈,愈加粗率了。欣赏此种绘画,宜注重其用笔的力,设色的胆量,以及构图的经营,而欣赏其笔情墨趣,却不可从物象的形似上或题材的内容上探求兴味。苏东坡云:“论画以形似,见与儿童邻。”用这两句诗来说明此种画的欣赏法最为适宜。

《舞蹈》(The Dance),法国野兽派画家亨利·马蒂斯创作于1910年

《我们朝拜玛利亚》(Ia Orana Maria),法国后印象派画家保罗·高更创作于1891年,现藏于美国纽约大都会博物馆

此种画法,在西洋是塞尚所创造的。但在东洋,原是我们中国绘画所固有的画法。而且塞尚的创造,确是从东洋画中获得其动机的(详说见拙著《文学与绘画》篇末,开明版)。中国的画,无论山水、人物、花卉,皆不务写实,皆不照眼前实际状态描写,必然把实际形状变更,而描成奇怪的姿态。变更之法大约有二:或移改物象的位置,或变化物象各部大小的比例。例如画山水,尽可把平日所见的各种奇山异水重重叠叠地并收在一张纸上。女人画,为欲显示美貌,不妨把头画得特别大,不管它对于身体称不称;把脸涂得特别白,不管它对于实际合不合;为欲显示纤手,不妨把手画得特别小,像羊齿类植物一般,不管它对于全身配不配。这等其实不是描物象,只能说是描物象的一种象征。而我们欣赏时所感到的兴味,也是在其象征的暗示的意义上。这种变更再进一步地夸张起来,即成为漫画的形式。

《麦田与柏树》(A Wheatfeld with Cypresses),荷兰后印象派画家文森特·威廉·梵高创作于1889年,现藏于英国伦敦国家美术馆

漫画是注重内容意味(讽刺等)的一种小画,形式大都夸张,不像实物。变形之极,就是立体派的绘画。那种画完全背叛实物,仅写主观的感念。因此缺乏客观的要素,往往成为莫名其妙的东西。这种绘画,虽然古今东西都有,但在背叛实物,依照心中想象姿态而描写的一点上,可说是同一范型的——写意的。充此种绘画的极致,是图案,图案但从实物中看取特色,再用自己的想象来给它自由变形(其方法叫做便化)。或把花草作成规则的形状,或把虫鸟变成奇异的色彩,以供各种装饰之用。试看后印象派、野兽派、立体派的画,以及各种的中国画,其线,其形,其色,其构图,到处微微地具有图案的特色,如同前述的写实画具有照相的特色一样。

欣赏绘画时,用这两种特色为区别的标准,也可以在复杂的画坛中找出大体的头绪来。

廿五(1936)年春日作,曾登《申报周刊》

绘画与文学

回想过去所见的绘画,给我印象最深而使我不能忘怀的,是一种小小的毛笔画。记得二十余岁的时候,我在东京的旧书摊上碰到一册《梦二画集·春之卷》。随手拿起来,从尾至首倒翻过去,看见里面都是寥寥数笔的毛笔sketch。书页的边上没有切齐,翻到题曰“Classmate”的一页上自然地停止了。我看见页的主位里画着一辆人力车的一部分和一个人力车夫的背部,车中坐着一个女子,她的头上梳着丸髷(marumage,已嫁女子的髻式),身上穿着贵妇人的服装,肩上架着一把当时日本流行的贵重的障日伞,手里拿着一大包装潢精美的物品。虽然各部都只寥寥数笔,但笔笔都能强明地表现出她是一个已嫁的贵族的少妇。她所坐的人力车,在这表现中也是有机的一分子:在东京,人力车不像我们中国上海的黄包车一般多而价廉,拉一拉要几块钱,至少也要大洋五角。街道上最廉价而最多的,是用机械力的汽车与电车,人力车难得看见。坐人力车的人,不是病人便是富人。这页的主位中所绘的,显然是一个外出中的贵妇人——她大约是从邸宅坐人力车到三越吴服店里去购了化妆品回来,或者是应了某伯爵夫人的招待,而受了贵重的赠物回来?但她现在正向站在路旁的另一个妇人点头招呼。这妇人画在人力车夫的背与贵妇人的膝之间的空隙中,蓬首垢面,背上负着一个光头的婴孩,一件笨重的大领口的叉襟衣服包裹了这母子二人。她显然是一个贫人之妻,背了孩子在街上走,与这人力车打个照面,脸上现出局促不安之色而向车中的女人招呼。从画题上知道她们两人是classmate(同级生)。

我当时便在旧书摊上出神。因为这页上寥寥数笔的画,使我痛切地感到社会的怪相与人世的悲哀。她们两人曾在同一女学校的同一教室的窗下共数长年的晨夕,亲近地、平等地做过长年的“同级友”。但出校而各自嫁人之后,就因了社会上的所谓贫富贵贱的阶级,而变成像这幅画里所示的不平等与疏远了!人类的运命,尤其是女人的运命,真是可悲哀的!人类社会的组织,真是可诅咒的!这寥寥数笔的一幅小画,不仅以造型的美感动我的眼,又以诗的意味感动我的心。后来我模仿他,曾作一幅同题异材的画。

我不再翻看别的画,就出数角钱买了这一册旧书,带回寓中去仔细阅读。因为爱读这种画,便留意调查作者的情形。后来知道作者竹久梦二是一位专写这种趣味深长的毛笔画的画家,他的作品曾在明治末叶蜚声于日本的画坛,但在我看见的时候已渐岑寂了。他的著作主要者有《春》《夏》《秋》《冬》四册画集,但都已绝版,不易购得,只能向旧书摊上去搜求。我自从买得了《春之卷》以后,到旧书摊时便随时留心,但没有搜得第二册我就归国了。友人黄涵秋兄尚居留东京,我便把这件事托他。他也是爱画又爱跑旧书摊的人,亏他办齐了《夏》《秋》《冬》三册,又额外地添加了《京人形》《梦二画手本》各一册,从东京寄到寓居上海的我的手中。我接到时的欢喜与感谢,到现在还有余情。

这是十年前的事。到现在,这宗画早已散失。但是其中有许多画,还留下深刻的印象在我的脑中,使我至今不曾忘怀。倘得梦二的书尚在我的手头,而我得与我的读者促膝晤谈,我准拟把我所曾经感动而不能忘怀的画一幅一幅地翻出来同他共赏。把画的简洁的表现法,坚劲流利的笔致,变化而又稳妥的构图,以及立意新奇、笔画雅秀的题字,一一指出来给他看,并把我自己看后的感想说给他听。但这都是不可能的事。看画既不可能,现在我就把我所不能忘怀的画追忆出几幅来讲罢。古人有“读画”之说,我且来“讲画”罢。

记得有一幅画着一片广漠荒凉的旷野,中有一条小径迤逦地通到远处,画的主位里描着一个中年以上的男子的背影,他穿着一身工人的衣服,肩头上打着一个大补丁,手里提一个包,伛偻着身体,急急忙忙地在路上向远处走去。路的远处有一间小小的茅屋,其下半部已沉没在地平线底下,只有屋顶露出。屋旁有一株被野风吹得半仆了的树,屋与树一共只费数笔。这辛苦的行人,辽阔的旷野,长长的路,高高的地平线,以及地平线上寥寥数笔的远景,一齐力强地表现出一种寂寥冷酷的气象。画的下面用毛笔题着一行英文TO HIS SWEET HOME,笔致朴雅有如北魏体,成了画面有机的一部分而融合于画中。由这画题可以想见那寥寥数笔的茅屋是这行人的家,家中有他的妻、子、女,也许还有父、母,在那里等候他的归家。他手中提着的一包,大约是用他的劳力换来的食物或用品,是他的家人所盼待的东西,是造成SWEET HOME的一种要素。现在他正提着这种要素,怀着满腔的希望而奔向那寥寥数笔的茅屋里去。这种温暖的盼待与希望,得了这寂寥冷酷的环境的衬托,即愈加显示其温暖,使人看了感动。

又记得一幅画:主位里画着两个衣衫褴褛的孩子的背影。一个孩子大约十来岁,手中提着一包东西。另一个孩子是他的弟弟,比他矮一个头。兄弟两人挽着手臂,正在向前走去。前方画一个大圆圈,圆圈里面画着一带工场的房屋,大烟囱巍然矗立着,正在喷出浓浓的黑烟,想见这里面有许多机械正在开动着,许多工人正在劳动着。又从黑烟的方向知道工场外面的路上风很大。那条路上别无行人,蜿蜒地通达圆圈的外面,直到两个孩子的脚边。孩子的脚边写着一行日本字,意为“爸爸的中饭”,由画题知道那孩子是送中饭去给在工场里劳作的父亲吃的。他们正在鼓着勇气,冒着寒风,想用那弱小的脚步来消灭这条长路的距离,得到父亲的面前,而把手中这个粗末的饭团去营养他那劳作的身体。又可想见这景象的背后还有一个母亲,在那里辛苦地料理父亲的劳力所倡办着的小家庭。这两个孩子衣服上的补丁是她所手缝的,孩子手中这个饭团也是出于她的手制的。人间的爱充塞了这小小的一页。

又记得一幅画,描着一个兵士,俯卧在战地的蔓草中。他的背上装着露宿所必需的简单的被包,腰里缠着预备钻进同类的肉体中去的枪弹,两腿向上翘起,腿上裹着便于追杀或逃命的绑腿布,正在草地中休息。草地里开着一丛野花,最大的一朵被他采在手中,端在眼前,正在受他的欣赏。他脸上现着微笑,对花出神地凝视,似已暂时忘却行役的辛苦与战争的残酷;他的感觉已被这自然之美所陶醉,他的心已被这“爱的表象”所占据了。这画的题目叫做《战争与花》。岑参的《九日》诗云:“强欲登高去,无人送酒来。遥怜故园菊,应傍战场开。”战场与菊,已堪触目伤心。但这幅画中的二物,战场上的兵士与花,对比的效果更加强烈。

又记得一幅画,是在于某册的卷首的,画中描着一片广大的雪地,雪地上描着一道行人的脚迹,自大而小,由近渐远,迤逦地通到彼方的海岸边。远处的海作深黑色,中有许多帆船,参差地点缀在远方的地平线上。页的下端的左角上,纯白的雪地里,写着画题。画题没有文字,只是写着两个并列的记号“!?”,用笔非常使劲,有如晋人的章草的笔致,力强地牵惹观者的心目。看了这两个记号之后,再看雪地上长短大小形状各异的种种脚迹,我心中便起一种无名的悲哀。这些是谁人的脚迹?他们又各为了什么事而走这片雪地?在茫茫的人世间,这是久远不可知的事!讲到这里我又想起一首古人诗:“小院无人夜,烟斜月转明。清宵易惆怅,不必有离情。”这画中的雪地上的足迹所引起的慨感,是与这诗中的清宵的“惆怅”同一性质的,都是人生的无名的悲哀。这种景象都能使人想起人生的根本与世间的究竟诸大问题,而兴“空幻”之悲。这画与诗的感人之深也就在乎此。若说在雪地里认得恋人的足迹,在清宵为离情而惆怅,则观者与读者的感动就浅一层了。

我所记得的画还有不少,但在这里不宜再啰唆地叙述了。我看了这种画所以不能忘怀者,是为了它们给我的感动深切的缘故。它们的所以能给我以深切的感动者,据我想来,是因为这种画兼有形象的美与意义的美的缘故。换言之,便是兼有绘画的效果与文学的效果的缘故。这种画不仅描写美的形象,又必在形象中表出一种美的意义。也可说是用形象来代替了文字而作诗。所以这种画的画题非常重要,画的效果大半有了画题而发生。例如最初所说的一幅,试想象之:若仅画一个乘车的“贵”妇人与一个走路的“贱”妇人相遇之状,而除去了画题“Classmate”一字,这画便乏味,全无可以动人的力了。故看这种画的人,不仅用感觉鉴赏其形色的美;看了画题,又可用思想鉴赏其意义的美,觉得滋味更加复杂。

这原是我一人的私好。但因此想起了自来绘画对于题材的关系,有种种状态,颇可为美术爱好者一谈。古今东西各流派的绘画,常在题材或题字上对文学发生关系,不过其关系的深浅有种种程度。像上述的小画,可说是绘画与文学关系最深的一例。一切绘画之中,有一种专求形状色彩的感觉美,而不注重题材的意义,则与文学没交涉,现在可暂称之为“纯粹的绘画”。又有一种,求形色的美之外,又兼重题材的意义与思想,则涉及文学的领域,可暂称之为“文学的绘画”。前者在近代西洋画中最多,后者则古来大多数的中国画皆是其例。现在可分别检点一下:

先就西洋画看,与文学全无关系的纯粹的绘画,在近代非常流行。极端的例,首推十余年前兴起的所谓“立体派”(Cubists)、“构图派”(Compositionists)等作品,那种画里只有几何形体的组织,或无名的线条与色彩的构成,全然不见物体的形状。这真可谓“绝对的绘画”了。然而他们的活动不广,寿命也不长,暂时在欧洲出现,现在已将绝灭了。

除此以外,最接近纯粹绘画的,要算图案画。然而图案的取材也得稍加选择,坟墓上的图案不好用到住宅上去,便是稍稍顾及题材的意义了。

再除了这两种以外,正式的西洋画中,最近于纯粹绘画的,要算“印象派”(Impressionists)的绘画。“印象派”者,只描眼睛所感受的瞬间的印象,字面上已表示出其画的纯粹了。他们主张描画必须看着了实物而写生,专用形状色彩来描表造型的美。至于题材,则不甚选择,风景也好,静物也好。这派的大画家莫奈曾经为同一的稻草堆连作了十五幅写生画,但取其朝夕晦明的光线色彩的不同,题材重复至十五次也不妨。西洋的风景画与静物画,是从这时候开始流行的。

法国印象派画家克劳德·莫奈的《干草堆》(Haystack)系列作品,充分表现出朝夕晦明的光线色彩的不同

裸体画也在这时候成为独立的作品,而盛行于全世界。裸女原是西洋画的基本练习的题材,相当于中国画中的石。然比石更为注重形式。石的画上还有题诗,裸女的画只有人体,甚至人体的一部分。例如只胸部腹部而没有头,或只描背部臀部而没有手足的,在西洋画上称为torso,也是可以独立的一种绘画。这是专重形状、色彩、光线、笔法的造型美术,其实与前述的立体派绘画或图案画很相近了。此风到现在还流行,入展览会,但觉满目如肉,好像走进了屠场或浴室。同样的题材千遍万遍地反复描写,而皆能成为独立的新作品,可知其为专重造型而不讲题材意义的绘画。

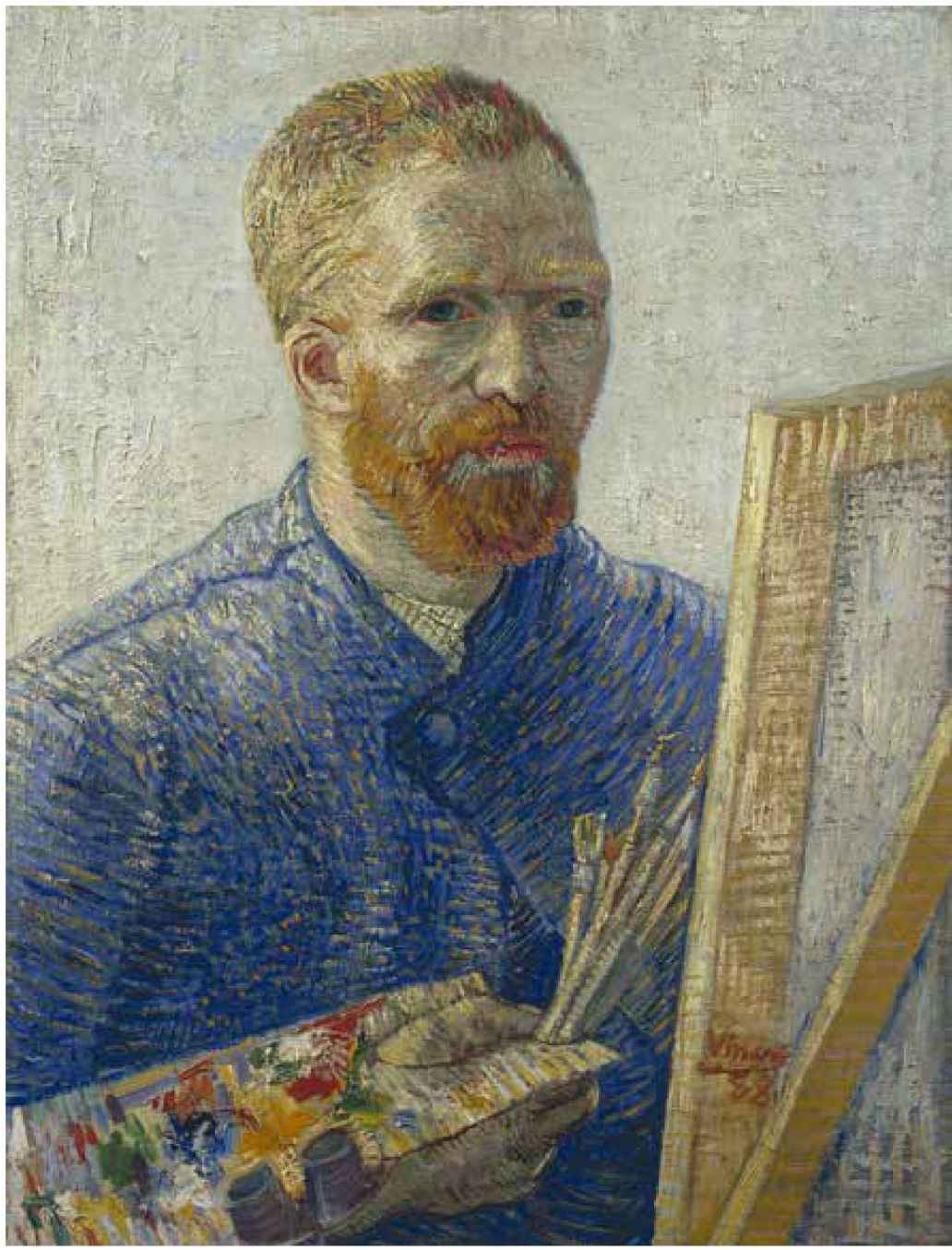

《草地上的午餐》(The Picnic),法国印象派画家爱德华·马奈创作于1863年。在此之前,只有神可以以裸体形象呈现在油画中,而马奈破天荒地将普通人的形象描绘成裸体,这在当时引起了轩然大波,被舆论斥为低俗

其次的后期印象派,在画法上显著地革新,不务光线色彩的写实,而用东洋画风的奔放活泼的线条,使自然变成畸形。这种绘画仿东洋画风,在自然观照的态度上对文学有缘。但这是关于创作心理上的话。在表现上,后期印象派的绘画也是注重技法而不讲题材的。故塞尚的杰作中有不少是仅写几只苹果、几个罐头、几块布片的静物书。梵高的杰作中,“向日葵”的题材反复了不知几次;而且意义错误的题材也有,例如他的杰作的《自画像》中,有一幅所描的自己正在作这自画像时的姿态。他是左手持调色板,右手执画笔,坐在画架前面望着对方的大镜子里反映的现象而写生的。但镜子里反映的现象,左右与实例相反。他的画上也便左右相反,变成右手持调色板而左手执笔的错误状态。各种传记上并没有说及梵高有左手执笔的习惯,故知这是镜中反映的姿态。仅看这幅画的形状、色彩、笔法,固然是深造的技术;但一想它的题材的意义,总觉得错误,然而这错误不能妨害它的杰作的地位。如美术史家所说,“西洋画到了印象派而走入纯正绘画之途”,纯正绘画是注重造型美而不讲意义美的。但在印象派以前,西洋绘画也曾与文学结缘:希腊时代的绘画不传,但看其留传的雕刻,都以神话中的人物为题材,则当时的绘画与神话的关系也可想而知。文艺复兴的绘画皆以《圣经》中的事迹为题材,如达·芬奇的《最后的晚餐》、米开朗基罗的《最后的审判》、拉斐尔的《圣母子》,是最显著的例。自此至十八世纪之间的绘画,仿佛都是《圣经》的插画。到了十九世纪,也有牛津会(Oxford Circle)的一班画家盛倡以空想的浪漫的恋爱故事为题材的绘画,风行一时,他们的团体名曰“拉斐尔前派”(Pre-Raffallists),直到自然主义(印象派)时代而熄灭。这是因为牛津会的首领画家是有名的诗人罗塞蒂(Rossetti)。故“拉斐尔前派”的作品,为西洋画中文学与绘画关系最密切的例。但这等都是远在过去的艺术。近代的西洋画大都倾向于“纯粹的绘画”。

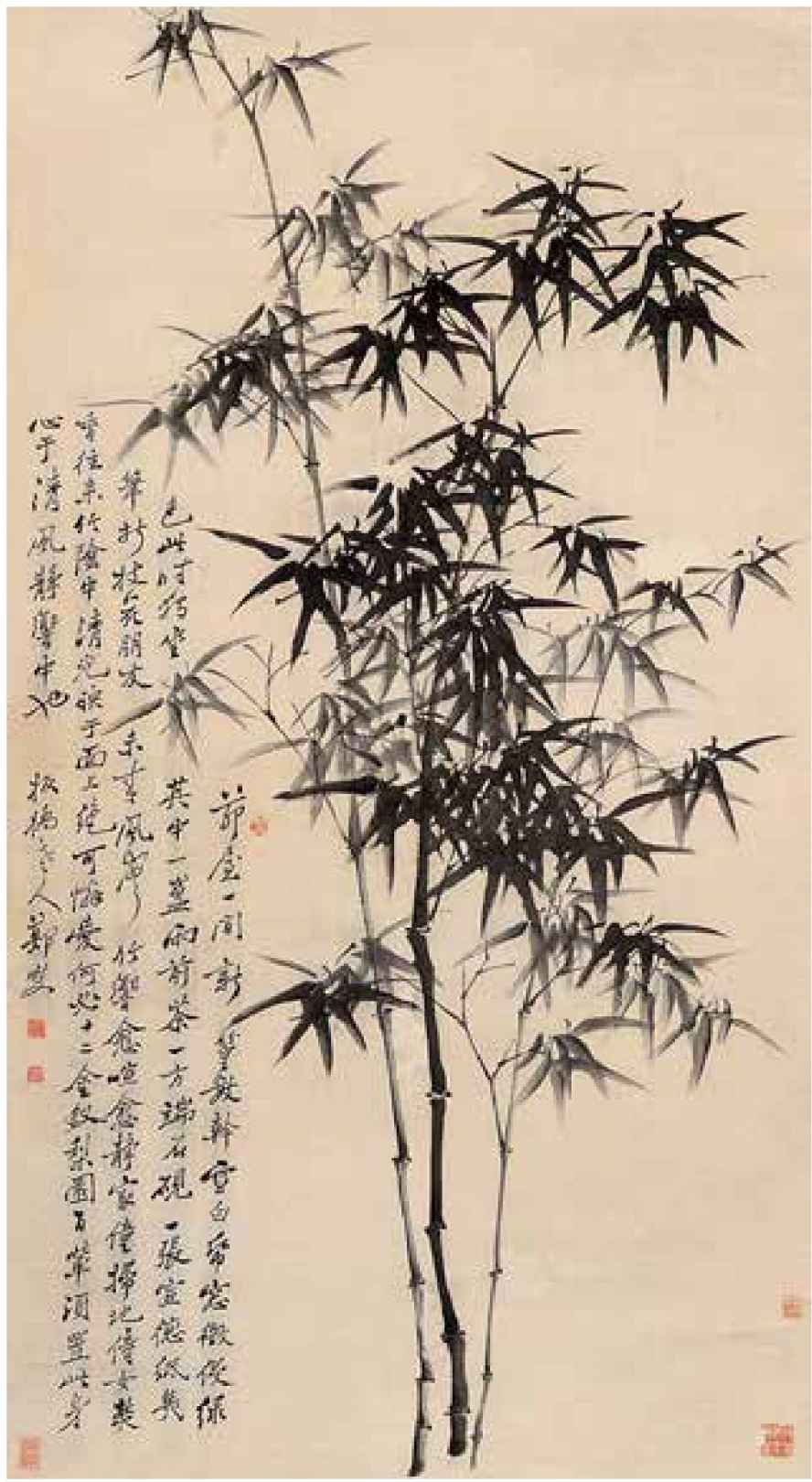

再就中国画看,画石、画竹是绘画本领内的艺术,可说是造型美的独立的表现。但中国的画石、画竹,也不能说与文学全无关系,石与竹的画上都题诗,以赞美石的灵秀,竹的清节。则题材的取石与竹,也不无含有意义的美。梅兰竹菊在中国画中称为“四君子”。可知这种自然美的描写,虽是专讲笔墨的造型美术,但在其取材上也含着文学的分子,不过分量稀少而已。石与四君子,似属中国画的基本练习。除了这种基本练习而外,中国画大都多量地含着文学的分子。最通俗的画,例如《岁寒三友图》(松竹梅),《富贵图》(牡丹),《三星图》(福禄寿),《天官图》《八骏图》《八仙图》都是意义与技术并重的绘画。

《画架前自画像》(Self-portrait in Front of the Easel),荷兰后印象派画家文森特·威廉·梵高创作于1888年

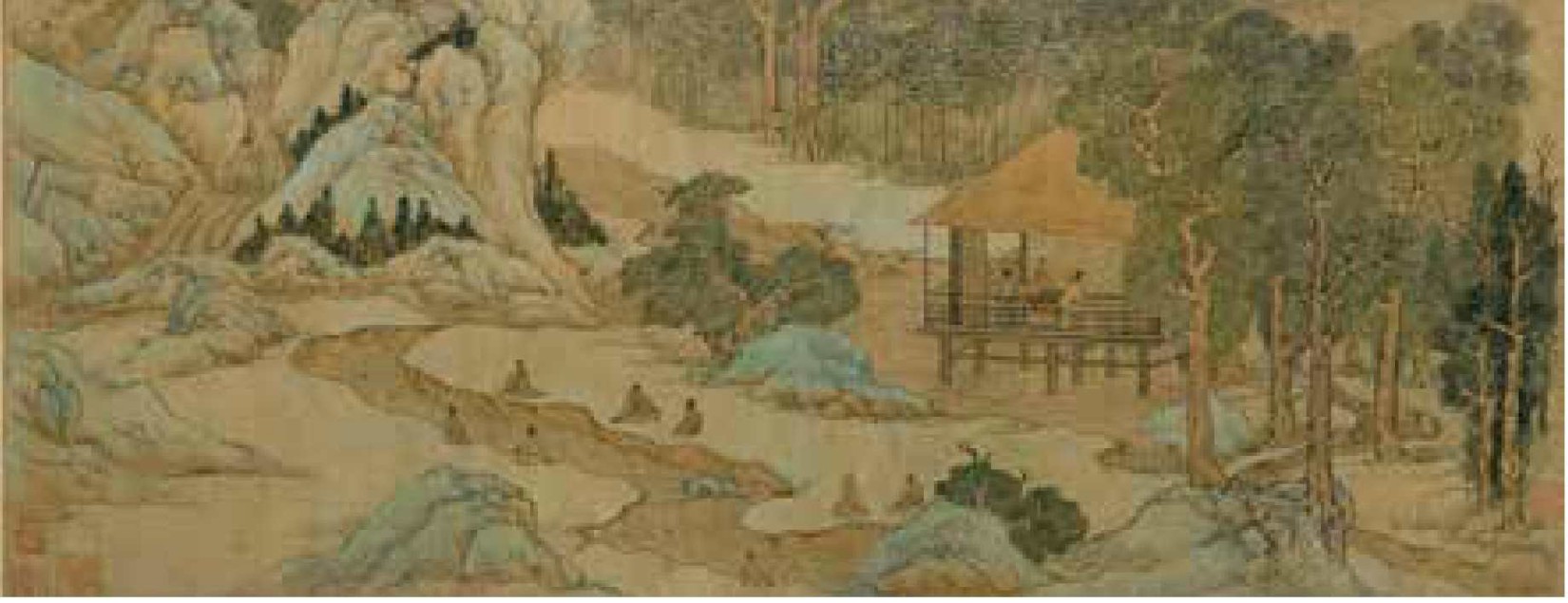

山水似属纯属自然风景的描写,但中国的山水画也常与文学相关联。例如《兰亭修禊图》《归去来图》,好像在那里为王羲之、陶渊明的文章作插图。最古的中国画,如顾恺之的《女史箴图》,也是张华的文章的插图。宋朝有画院,以画取士,指定一句诗句为画题,令天下的画家为这诗句作画。例如题曰“深山埋古寺”,其当选的杰作,描的是一个和尚在山涧中挑水,以挑水暗示埋没在深山里的古寺。又如题曰“踏花归去马蹄香”,则描的是一双蝴蝶傍马蹄而飞,以蝴蝶的追随暗示马蹄的曾经踏花而留着香气。这种画完全以诗句为主而画为宾,画全靠有诗句为题而增色,与前述的那种小画相类似,不过形式大了些。故中国古代的画家大都是文人、士大夫。其画称为“文人画”。中国绘画与文学的关系之深,于此可见。所以前文说,大多数的中国画皆是“文学的绘画”的例。

在美术的专家,对于技术有深造的人,大概喜看“纯粹的绘画”。但在普通人,所谓amateur(即业余爱好者。——编者注)或美术爱好者(dilettante),即对于诸般艺术皆有兴味而皆不深造的人,看“文学的绘画”较有兴味。在一切艺术中,文学是最易大众化的艺术。因为文学所用的表现工具是言语,言语是人人天天用惯的东西,无须另行从头学习,入门的初步是现成的。绘画与音乐都没有这么便当。要能描一个正确的形,至少须经一番写生的练习;要能唱一个乐曲,起码须学会五线谱。写生与五线谱,不是像言语一般的日常用具,学的人往往因为一曝十寒而难于成就。因此世间爱好音乐绘画者较少,而爱好文学者较多。纯粹由音表现的“纯音乐”(Pure music;Abslute music),能懂的人很少;在音乐中混入文词的“歌典”,能懂的人就较多。同理,纯粹由形状、色彩表现的所谓“纯粹的绘画”,能懂的人也很少;而在形状色彩中混入文学的意味的所谓“文学的绘画”,能懂的人也较多。故为大众艺术计,在艺术中羼入文学的加味,亦是利于普遍的一种方法。我之所以不能忘怀于那种小画,也是为了自己是amateur或dilettante的缘故。

清代书画家郑板桥所画的竹。郑板桥一生以画兰、竹、石为主,其中画竹最多。他的画多配以诗,其诗书画世称“三绝”

《兰亭修禊图》,明代著名画家、书法家文徵明所作,表现的是晋朝王羲之等人在兰亭溪上修禊,作曲水流觞之会的故事

现代的大众艺术,为欲“强化”宣传的效果,力求“纯化”艺术的形式,故各国都在那里盛行黑白对比强烈的木版画。又因机械发达,印刷术昌明,绘画亦“大量生产化”,不重画家手腕底下的唯一的原作,而有卷筒机上所产生的百万的复制品了。前面所述的那种小画,题材虽有一部分是过去社会里的流行物,但其画的方式,在用黑白两色与作印刷品这两点上,与“纯化”与“大量生产化”的现代绘画相符,也可为大众艺术提倡的一种参考。

一九三三年十二月作,曾载《文学》,今改作

漫画

“漫画”这两个字,最初是日本用出来的。后来舶来中国,到今日已经盛行,成为绘画的一种。现在把它的性状、发展、种类、描法略说如下:

一、漫画的性状

漫画相当于西洋的caricature与cartoon。前者是关于颜貌的漫画,或译为“似颜画”。后者是讽刺世事的漫画,或译为“讽刺画”。其定义究竟如何?很难下得妥当。暂定如下:“漫画是注重意义而用简笔的一种绘画。”

绘画有注重画面形式的,与注重内容意义的,又有用工笔表现的与用简笔表现的。交互错综,得四种画,即:

1.重形式而用工笔者为图案。

2.重形式而用简笔者为速写(sketch)。

3.重意义而用工笔者为插画。

4.重意义而用简笔者为漫画。

用略笔,故画中表现的只是物象的特点,其他详细点一概删去。取物象的特点,往往把这特点夸张。例如描写尖鼻头的人,就把鼻头描得过分尖一点,形成发笑的状态。描写胖子,就把肚皮描得过分胖一点,形成奇怪的状态。故略笔画必夸张特点。

重意义,故画的内容必然含有象征的、讽刺的或记述的意味。例如画一只大狮子张牙舞爪的姿势,用以象征国家的复兴。画雀巢鸠居,用以象征侵略国的无道。更进一步,可在画上加文字的说明,委曲地讽刺,或记述人生社会的事。

故漫画的定义,可以加详地说:“漫画是注重意义而有象征、讽刺、记述之用的,用略笔而夸张地描写的一种绘画。”故漫画是含有多量的文学性质的一种绘画。漫画是介于绘画与文学之间的一种艺术。

二、漫画的发展

漫画在中国,是民国十三四年间开始流行的。那时上海有《文学周报》,拿我的画去发表,编者名之为“子恺漫画”。漫画从此流行起来。其实在我以前,中国虽无漫画之名,早有漫画之实。清末,陈师曾的简笔画发表在《太平洋报》上,当时虽不称为漫画,其实已是一种漫画,又如前所述,漫画重意义而用略笔。中国古来的急就画、即兴画,都已含有漫画的分子。清初有人画七八个盲子,手里各拿着圭璧书画等古玩,大家张着口,作争论的样子,名曰《群盲评古图》。又有人画一个枯瘦的男子挽车,车中载着妻子奴仆器物,空中一个狰狞的鬼拿鞭子驱策这男子,使他向死路走。这种画其实就是漫画,不过当时没有漫画之名耳。

有漫画这名词以来,不过十余年。此十余年中非常发达。报纸杂志几非有漫画不可。努力制作的人很多。最近的抗战漫画尤为生气蓬勃。然画法多数是模仿西洋的,又含意大都是浅近的。少有中国风的深刻的作品。

漫画在西洋如何?据彼国人自言,两千年前的地下礼拜堂(catacomb)中的壁画,便是漫画的起源。然如此说,范围太广。实在,西洋的有漫画,是十六世纪开始的。十六世纪意大利文艺复兴有一位大画家,名曰列奥纳多·达·芬奇的,作大壁画时,先用小纸速写所见的人物的面貌姿势,作为参考品。他的速写,往往夸张面貌姿势的特点,作滑稽可笑的表现。这正是西洋caricature的起源。此后渐有cartoon出现。例如教权时代,教徒借基督之名而实行聚敛。僧侣有致巨富者。于是有画家作画讽刺之。画一天国的门,门口有人卖入场券,有钱的僧侣大家买了入场券入天国。没有钱的僧侣不得入天国。僧侣看见这画,恐惧起来,不敢放肆。世间的人从此相信漫画的效果。拿破仑时代,巴黎女子盛行高髻。高得过分,没有道理。画家作画讽刺她们。画一丈夫登梯为其妻梳头。见的人都笑煞。高髻的风气就渐渐平息了。十九世纪时,法国有讽刺画名家杜米埃(Daumier)专写平民生活之奇怪相、可笑相、丑恶相。自此以后漫画遂盛行于欧洲。欧战时有谚曰:“漫画强于弹丸。”美国人亦有言曰:“漫画以笑语叱咤世间。”俄罗斯革命的成功,全靠poster(漫画标语)的宣传力。

漫画在日本,发达最早且盛。八百年前,我国宋朝盛行院体画。日本人曲意模仿,遂成藤原时代的隆盛。藤原画坛的主力,实为漫画。不过那时不称为漫画,而称为“鸟羽绘”。因为那时有一个大画家名叫鸟羽僧正的,用中国画的笔法写现实生活,题材都带滑稽味。他的画派就叫“鸟羽绘”。到了镰仓时代,盛行“绘卷”。绘卷就是在很长的手卷上绘写一故事。犹似现今流行的连续漫画。到了室町时代,有讽刺画大家土佐光行、土佐光信,所作的画与漫画更相接近。到了德川时代,盛行“浮世绘”,即描写浮世日常生活状态的画。浮世绘中用简笔的,特称为“漫画”。漫画二字自此出现。

《两武士头部研习》(Study of Two Warriors'Heads for the Battle of Anghiari),意大利艺术家达·芬奇创作于1504—1505年间,现藏于匈牙利布达佩斯艺术馆

此后漫画名家接踵而出。其最著者,有英一蝶,作《儿童恶戏画》,作《百人男》,刻画描写权贵的姿相,得罪下狱。出狱后又作《百人女》,又以忤贵妇人而下狱。第二次出狱后,作讽刺画如故。又有葛饰北斋,专写小画,时人称为“北斋漫画”。入明治时代,西洋漫画入日本,日本漫画作风为之一变。名家有狂斋,亦以漫画忤权贵而下狱。出狱后改名晓斋。有竹久梦二,以毛笔作潇洒生动的表现,趣味尤为隽永。盖不仅以讽刺为能事,而又以画抒情,故他的作品有类于诗。最近活跃于漫画界者,有北泽乐天、冈本一平、柳濑正梦等。北泽写实功夫很深,其画为一般社会所爱读。冈本笔法奇特,善于夸张特点。柳濑善于讽刺时事,有笔如刀。用画描写日本政治舞台的丑态,非常刻毒,日本侵略中国以来,不知这画家有什么作品?

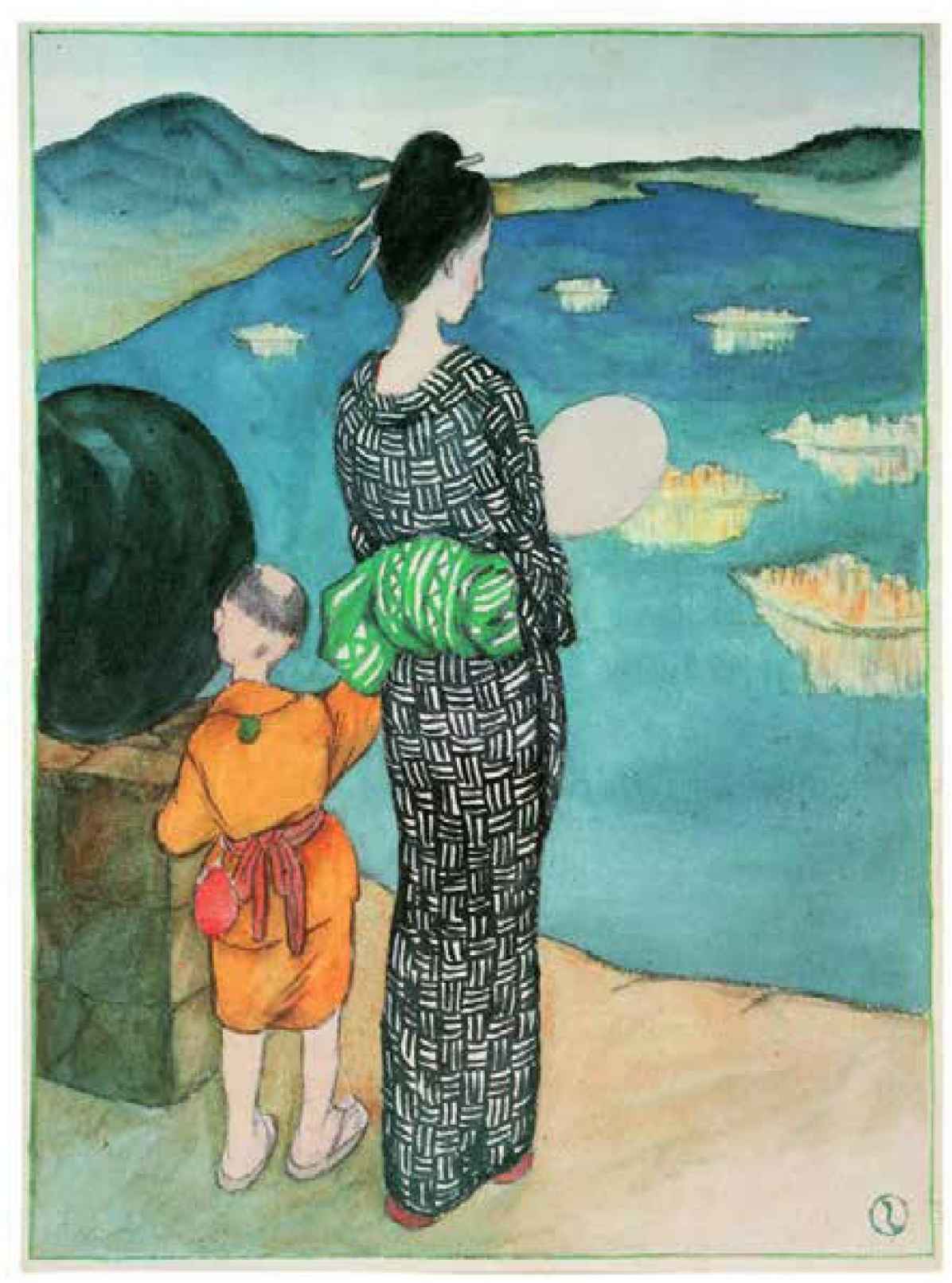

《女十题·木场女儿》,竹久梦二作品

《长崎十二景·放河灯》,日本明治和大正时期的著名画家、装帧设计家、诗人和歌人竹久梦二(Takehisa Yumeji)作品

三、漫画的种类

漫画的形式,有用毛笔的,有用钢笔的,有用单色的,有用彩色的。这并无重大关系,可以不论。漫画是注重内容的,故分类宜以内容意义为标准。约可分为四种:

1.战斗漫画:便是用画代替论文,即所谓“强于弹丸”的。例如最近西班牙被侵略时,有漫画家名叫卡斯塔洛斯(Castelos)的,作一幅漫画,写几个人埋葬一个被敌机炸死的人的尸体。题目叫做《这是种子,不是死尸》。又描写一个先生被敌机炸死,小学生在旁哭泣。题目叫做《最后一课》。这些画表面看似很沉静,实则怒火万丈,潜伏在画面之内,正在等待机会而迸发。俄国某作家写《大扫除》图,画一人手持火箝,立于地球上,火箝挟住一大腹洋装人物(资本家),将掷之于地球之外。日本柳濑正梦作一连续漫画题曰《拔草》。写一军阀拔草,一财阀一政阀在后相助。不知这草原来是一个巨人的头发,他们把巨人拔了出来。巨人出世,便扑杀三阀。如上所举,皆战斗漫画的例。

2.讽刺漫画:态度比前者稍和平,即所谓“以笑语叱咤世间”的。例如日本有一漫画家,作《提线戏》图,写一舞台上有许多木傀儡,它们的手脚上都缚着线,线的他端拿在舞台后面一个大肚皮洋装人物(资本家)的手里。傀儡的身上都有文字注明政界要人的姓名。又有西洋某画家,作一连续漫画,第一幅写一个政客似的人在台上讲演,主张“地球是扁的”。下面的听众表示不相信。第二幅,那人仍在台上讲演,用拳头敲桌子,竭力主张“地球是扁的”。下面的听众表示沉思,似乎将信将疑。第三幅,讲演的更积极地主张“地球是扁的”,听众中有人点头说:“或许有道理。”第四幅,台上主张得更厉害,听众都说:“确有道理。”第五幅,再进一步。第六幅,听众都站起来,一齐举手大喊:“地球是扁的!主张圆的都是反动分子!”讽刺人类的盲从及政客的利用民众,用意甚为深刻。

讽刺形似讥毁,其实是劝勉爱护的变相。故只要不伤厚道,于画家的人格无害。我国古代东方朔、淳于髡等,皆以讽刺滑稽的言语来劝谏,效果甚大。太史公所谓“谈言微中,亦足以解纷”。

3.描写漫画:不事争斗,不加批评,但以画描出人生诸相,真切而富有情味的,名曰描写漫画。此种漫画,在西洋较少,在东洋特多。日本老画家竹久梦二的作品多数属于此类。例如有一幅,写一女子独居,细看手上的指环。题材简单得很,但是笔墨之外的意趣很丰富。又如描写一女子收到一邮信,题曰《欢喜的欠资》,含意亦深(欠资信是太重之故,太重是信长之故。收到爱人的长信,故欢喜)。又如描一贫妇人与一贵妇人在途中相遇,题曰《同班同学》,则表现世态更为动人。这都是描写漫画的好例。

4.游戏漫画:这是趣味浅薄的漫画,除了引人发笑之外,别无意义。例如写近视眼的人坐在公园中的油漆未干的椅子上,弄得满身是花纹。又如写儿童恶戏,用墨笔在睡觉的人的脸孔上画花等,都是游戏漫画。西洋杂志中常有此种漫画,吾国漫画家常模仿之。

四、漫画的描法

要学漫画,须具备三种修养:即写生画法、简笔画法与取材用意法。分述之:

1.写生画法:

便是普通绘画的基本练习。漫画要自由描出世间各种物象,故必须先作写生的练习。写生长久了,不在目前的景象也能据回想与记忆而描出。这时候才可自由写漫画。

2.简笔画法:

单是有了写生的基础,描物象时必用工细的笔调,与写实的手法,仍不能作漫画。因为漫画宜用简笔,把物象的特点捉住,或再加以夸张,然后易于动人。故漫画家必懂得物象简化与特点夸张的方法。怎样把物象简化?怎样捉住特点?怎样夸张特点?很难说明。多看名作,自然懂得。

3.取材用意法:

这一步功夫范围很广,非绘画范围内的事。必须多读书,多阅历,而能洞察人生社会的内幕,方能取得漫画的题材。故上两项是属于绘画修养的,这一项是属于普遍的人生修养的。人生观、世界观、宇宙观的修养,便是漫画取材用意的基本练习。缺乏这修养,虽有熟练的画技,也不能创作漫画。

画鬼

《后汉书·张衡传》云:“画工恶图犬马,好作鬼魅,诚以事实难作,而虚伪无穷也。”

《韩非子》云:“狗马最难,鬼魅最易。狗马人所知也,旦暮于前,不可类之,故难。鬼魅无形,无形者不可睹,故易。”

这两段话看似道理很通,事实上并不很对。“好作鬼魅”的画工其实很少。也许当时确有一班好作鬼魅的画工,但一般地看来,毕竟是少数。至于“鬼魅最易”之说,我更不敢同意。从画法上看来,鬼魅也一样地难画,甚或适得其反:“犬马最易,鬼魅最难。”

何以言之?所谓“犬马最难,鬼魅最易”,从画法上看来,是以“形似”为绘画的主要标准而说的话。“形似”就是“画得像”。“像”一定有个对象,拿画同对象相比较,然后知道像不像。充其极致,凡画中物的形象与实物的形象很相同的,其画描得很像,在形似上便可说是很优秀的画。反之。凡画中物的形象与实物的形象很不相同的,其画描得很不像,在形似上便可说是很拙劣的画。画犬马,有对象可比较,像不像一看就知道,所以说它难画;画鬼魅,没有对象可比较,无所谓像不像,所以说它容易画。这便是以“像不像实物”为绘画批评的主要标准的。

这标准虽不错误,实太低浅。因为充其极致,照相将变成最优秀的绘画;而照相发明以后,一切画法都可作废,一切画家都可投笔了。照相发明至今已数百年,而画法依然存在,画家依然活动,即可证明绘画非照相所能取代,即绘画自有照相所不逮的另一种好处,亦即绘画不仅以形似为标准,尚有别的更重要的标准在这里。这更重要的标准是什么?

简言之:“绘画以形体肖似为肉体,以神气表现为灵魂。”即形体的肖似固然是绘画的一个重要目标,但此外还有一个更重要的目标,是要表现物象的神气。倘只有形似而缺乏神气,其画就只有肉体而没有灵魂,好比一个尸骸。

譬如画一只狗,依照实物的尺寸,依照实物的色彩,依照解剖之理,可以画得非常正确而肖似。然而这是博物图,是“科学的绘画”,绝不是艺术的作品。因为这只狗缺乏神气。倘要使它变成艺术的绘画,必须于形体正确之外,再仔细观察狗的神气,尽力看出它立、坐、跑、叫等种种时候形象上所起的变化的特点,把这特点稍加夸张而描出在纸上。夸张过分,妨碍了实物的尺寸、色彩,或解剖之理的时候也有。例如画咬的狗,把嘴画得比实物更大了些;画跑的狗,把脚画得比实际更长了些;画游戏的狗,把脸孔画成了带些笑容。然而看画的人并不埋怨画家失实,反而觉得这画富有画趣。所以有许多画,像中国的山水画、西洋的新派画以及漫画,为了要明显地表出物象的神气,常把物象变形,变成与实物不符,甚或完全不像实物的东西。其中有不少因为夸张过甚,远离实相,走入虚构境界,流于形式主义,失却了绘画艺术所重要的客观性。但相当的夸张不但为艺术所许可,而且是必要的。因为这是绘画的灵魂所在的地方。

故正式的作画法,不是看着了实物而依样画葫芦,必须在实物的形似中加入自己的迁想——即想象的功夫。譬如要画吠的狗,画家必先想象自己做了狗(恕我这句话太粗慢了。然而为说明便利起见,不得不如此说),在那里狂吠,然后能充分表现其神气。想象的工作,在绘画上是极重要的一事。有形的东西,可用想象使它变形,无形的东西,也可用想象使它有形。人实际是没有翅膀的,艺术家可用想象使他生翅膀,描成天使。狮子实际是没有人头的,艺术家可用想象使他长出人面孔来,造成Sphinx。天使与Sphinx,原来都是“无形不可睹”的,然而自从古人创作以后,至今流传着,保存着,谁能说这种艺术制作比画“旦暮于前”的犬马容易呢?

画鬼魅比画犬马更难,其难与画佛像相同。画佛像求其尽善,画鬼魅求其极恶。画善的相貌固然难画,极恶的相貌一样地难画。我常嫌画家所描的佛像太像普通人,不能表出十全的美;同时也嫌画家所描的鬼魅也太像普通人,不能表出十全的丑。虽然我自己画的更不如人。

中世纪西洋画家描耶稣,常在众人中挑选一个面貌最近于理想的耶稣面貌的人,使作莫特尔,然后看着写生。中国画家画佛像,不用这般笨法。他们读万卷书,行万里路,留意万人的相貌,向其中选出最完美的眉目口鼻等部分来,在心中凑成一副近于十全的相貌,假定为佛的相貌。我想,画鬼魅也该如此。读万卷书,行万里路,研究无数凶恶人及阴险家的脸,向其中选出最丑恶的耳目口鼻等部分来,牢记其特点,集大成地描出一副凶恶的或极阴险的脸孔来,方才可称为标准鬼脸。但这是极困难的一事。所以世间难得有十全的鬼魅画。我只能在万人的脸孔中零零碎碎地看到种种鬼相而已。

我在小时候,觉得青面獠牙的凶鬼脸最为可怕。长大后,所感就不同,觉得白而大而平的笑鬼脸比青面獠牙的凶鬼更加可怕。因为凶鬼脸是率直的,犹可当也;笑鬼脸是阴险的,令人莫可猜测,天下之可怕无过于此!我在小时候,看见零零碎碎地表出在万人的脸孔上的鬼相,凶鬼相居多,笑鬼相居少。长大后,以至现在,所见不同,凶鬼相居少,而笑鬼相居多了。因此我觉得现今所见的世间比儿时所见的世间更加可怕。因此我这个画工也与古时的画工相反,是“好作犬马”,而“恶图鬼魅”的。

廿五(1936)年暮春作,曾载《论语》(本书略有删节)