3.头声

音质比中声更细,呼气压力及分量亦更少。以后头内部(咽头)的共鸣为主。

上面三种差别,由于发声机关的形状及作用,呼气的方向及分量与压力之多少而来。故声或从胸出,或从口出,或从头出。一试下面的练习曲,就可辨别三者的差别:

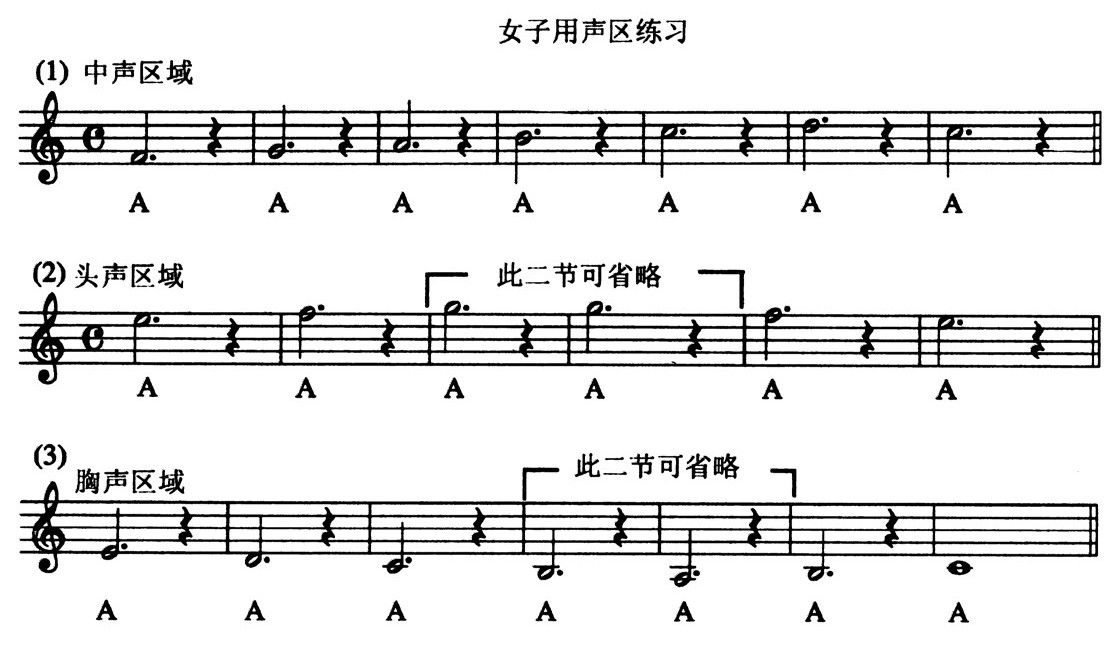

例113

例113为女子用声区练习法。女子练习声区宜从中声始,次及头声,终于胸声,为自然顺序。

(1)中声区域。发声时气息从喉下出,口作微笑形,舌平低。

(2)头声区域。发声时气息从上颚轻呼出,声如从后头内部发出,喉筋肉狭缩,开口度比前广,呼气分量大减,故声音明澄清澈。

(3)胸声区域。呼气稍用力,稍向下发出,使声如从肺下部出,气管大扩张,口腔伸长,开口度与中声同。

例114为男子用声区练习法。在男子,普通至第三间音为胸声,以上为中声。练习从胸声始。男子胸声区域比女子广,发音法如前。

例114

五、唱歌表情

以上所述,是唱歌表演的外部的技巧的法则。技巧纯正熟达,表演正确完善,这原是重要的事。但在唱歌法上,内部的思想感情也非并重不可。这就是唱歌时的声音、姿态、容貌的表情。

然而这是因了乐曲歌词的思想、感情而自然表现的。要讲唱某歌的表情应该怎样,或规定一种标准,教人去照办,就不近情理而且很不自然了。从前荆轲唱“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,别人听了会“瞋目,发尽上指冠”,就是真心受了歌曲的感动。原来这唱歌表情,是“理解歌曲,受歌曲的感动”之后欲罢不能的自然状态,本非可以施以做作与技巧的。唱歌者倘理解歌曲,唱时自然会伴着一种表情,与歌曲内容的思想、感情相一致,例如唱送葬曲时自然不会嬉笑,唱赞美曲时自然不会颦眉。可知歌曲一定深入人心,人心受了感动,就表现在声音、姿态、容貌上。这就是古人所谓“诚于中,必形于外”。所以要音乐学习者进于这个唱歌表情的境地,不能授以方法,只可诱导其理解歌曲。理解之后,表情自然就合宜了。

第十一章 钢琴入门

一、准备

钢琴的来源甚远,其前身是埃及古代的弦乐器竖琴,渐渐改进,至十八世纪初,始成今日的状态。钢琴的特长处,是因为有键,可同时弹出多数的音。近世复调音乐(对位法的)衰退而主调音乐(和声法的)盛行,是这乐器出现后的结果。钢琴用音是最自由的,管弦乐用的复杂的大曲,只要一个钢琴有时亦能弹出。故它在一切乐器中比较是完全的,有独立性的。西欧古典作曲家大都是研究这乐器的。莫扎特五岁就会弹奏钢琴,贝多芬四岁落泪在钢琴的键盘上,肖邦被称为“钢琴诗人”,舒曼幼时曾为每日练习七小时钢琴而伤了手指,李斯特十二岁即负钢琴家之名。可见钢琴为古典作曲家所爱好。

十九世纪德国钢琴家兼音乐批评家冯·彪罗曾说:“钢琴家须具三要件:一、技术,二、技术,三、技术。”他的意思是“用正确的方法与正确的时间来演奏正确的音符”。可知钢琴研究,技术上的功夫很重要,方法、时间、音符三者都要正确。技术是积年累月的功夫,任凭聪明人,也决不能等而速成。要学钢琴的人,必须下坚强的决心,安排每日至少一小时的练习时间,请托良好的指导者,购办最正确的基本练习书,正确地修习,然后可在一年之后寻出其途径。

二、眼与指

学弹钢琴,重在自己练习。除初入手时须请教师指示种种机械的方法,以后只要每弹熟一曲,请教师指导,或每星期就教一次已足;练习时间不宜太长,宁可时间短(例如每次半小时已可)而次数多(例如每日两次)。而眼与指的姿势,尤为入手学弹钢琴者最要注意的事。