第三章 中国美术的优胜

“西洋美术与东洋美术一向有着不可越的差别。然而最近半世纪以来,美术上忽然发生了奇怪的现象,即近代西洋美术显著地蒙了东洋美术的影响,而千余年来偏安于亚东的中国美术忽一跃而雄飞于欧洲的艺术界,为近代艺术的导师了。”

中国画简史

中国绘画生长于黄帝时,成立于汉代,昌盛于唐代,延滞于元代。今分四节略述如下:

一、生长时代

自黄帝至周末,为生长时代。据史传,我国黄帝时代画法早已盛用。当时多施用在服饰上。如《通鉴外纪》所说:“黄帝作冕旒,正衣裳。视翚翟草木之华,染五彩为文章,以表贵贱。”可知当时的绘画,即今所谓图案画。

到了周朝,始有更进步的描写。周朝人在衣服上、旗上绘写禽兽之形,以为装饰。又在器物上描写鸟兽、草木、云山之图。又在明堂的壁上画朝觐揖让之图。孔子看了,徘徊不忍去,说“此周之所以兴也”。可知人物、山水在那时已为绘画题材。

春秋战国时,楚有先王庙,公卿的祠堂。这些庙堂内画着天地山川神灵之状。齐有画家名曰敬君。齐王造九重台,召敬君去描壁画。敬君久不归家,思念其妻,乃画其妻的姿态。《说苑》中记着这故事,想见他所画的一定很好。这些画早已失亡,传下来的只是一笔记载。不过我们知道当时已有绘画而已。

二、成立时代

自汉至六朝,为成立时代。汉初,绘画亦以壁画为主。如甲观画堂及明光殿,壁上都画古代烈士贤人,其法以胡粉涂壁,然后施画。与西洋的fresco相似。其后有鲁灵光殿、麒麟阁、凌烟阁,皆以壁画著名。所画的大都是功臣、将相的肖像。又有孔子庙壁画,写孔子与七十二弟子之状。成都有周公礼殿,写周公辅成王的事迹。当时有两位人物画大家,即蔡邕与毛延寿。蔡邕绘烈女图,“丑好,老少,必得其真”。毛延寿为王昭君画像,昭君不行贿赂,毛延寿把她的相貌画得丑陋,汉帝就送她去和番。后来明白了,毛延寿就被诛。可知这是一个贪贿赂的人物画家。

以上所述的,大都是人物画。可知汉初以前,中国画以人物为主要题材。但鸟兽、风景画亦在汉代成立。鸟兽画家有陈敞、刘白、龚宽。风景画家有刘褒。据说刘褒画的《云汉图》,使人看了觉得炎热。他的《北风图》,使人看了觉得寒冷。

汉明帝时,佛教入中国,宗教画自此盛行。明帝造白马寺,令画家于壁上画《千乘万骑绕塔三匝图》。想见佛教美术的盛行。汉末有人物画大家曹不兴,在五十丈长的绢上画一佛像,庄严伟大无比。他的弟子卫协作《七佛图》,又作《列女传》《伍子胥醉客图》《卞庄子刺虎图》,皆有名于时。到了晋代,卫协的弟子顾恺之,画法尤精,其人物图数年不点睛。人问其故,答曰:“四体妍媸,无关妙处,传神写照,尽阿在堵中。”所以点睛非常郑重。

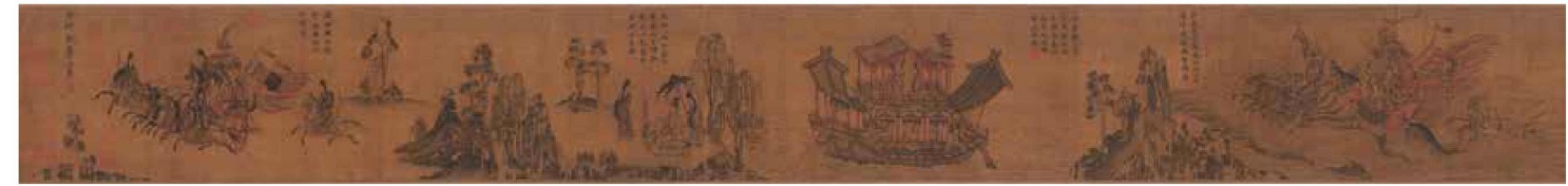

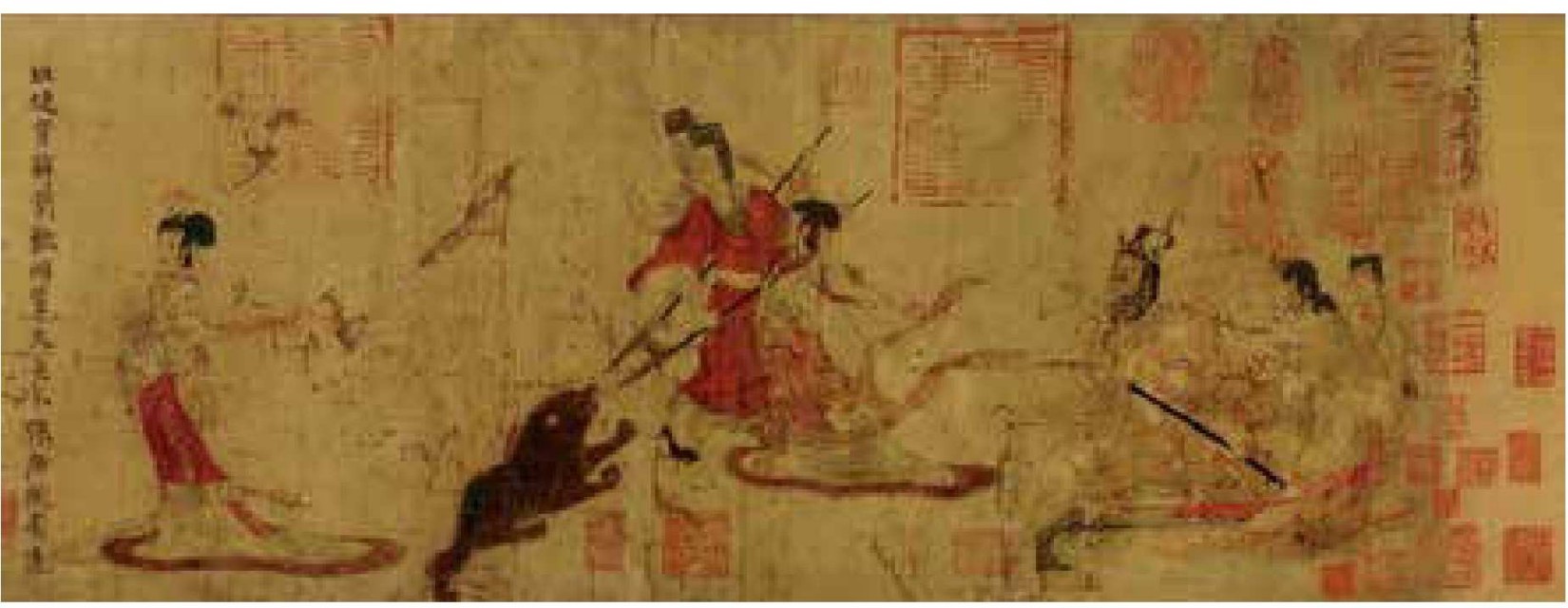

《洛神赋图》(宋代摹本,局部),东晋著名画家顾恺之根据三国时期曹植的名赋《洛神赋》的内容创作而成,是中国十大传世名画之一

六朝有陆探微,善画帝王将相像。张繇僧,善画塔庙,人物奇形异貌。为一乘寺作壁画,远看凹凸不平如真物,故一乘寺称为凹凸寺。六朝还有一位有名的绘画批评家,即南齐的谢赫。他著有《古画品录》,此为中国艺术论的第一部著作。他说画有“六法”,气韵生动为最高。中国画至此已充分发达,到唐代就昌盛起来。

三、昌盛时代

自唐至宋,为昌盛时代。唐代第一位大画家是吴道子。他是人物山水兼长的画家。曾作《地狱图》,京都屠沽渔罟之辈见了大家惧罪而改业。又作《孔子像》,相貌温而厉,威而不猛,恭而安。又作《嘉陵江三百里山水图》,一日而成。唐代还有三大画祖:第一人李思训,人称他为李将军。他写山水,用工笔,着彩色,世称为工密派。第二人王维,字摩诘,人称他为王右丞。他写山水,用淡墨,不着色,世称为秀丽派。第三人张璪,写山水,笔墨淋漓,世称为泼墨派。但后者不及前二者重要。前二人的画法,为中国山水画法之根源。故李思训的称为北宗,王维的称为南宗。这南北二宗,为千余年来中国画家之模范。其艺术当永垂不朽。故唐代为绘画的昌盛时期。其后五代与宋,承唐代昌盛的遗绪,有名家辈出。五代有荆浩、关同、李昇。宋有李成、王诜、郭熙、董源、僧巨然、刘道生、范宽、马远、夏珪、米芾、米友仁等。上述诸家均有作品传世,为后世画人之范本。

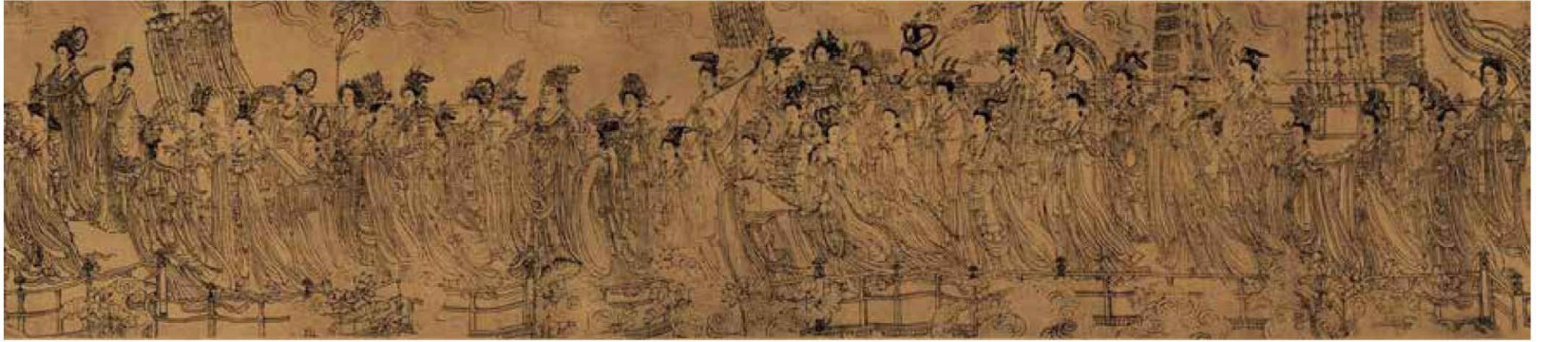

《八十七神仙卷》(局部),唐代著名画家吴道子所作(有争议)

四、延滞时代

自元以至今日,为延滞时代。因为作者并不少,而没有新的发展,只是承继唐宋的遗业,保守勿失而已。

元明清三代,均有名家辈出,且流派甚多。元初有高克恭、钱选、赵孟頫等,或长于山水,或长于墨竹。元季有四大家,即黄公望、王蒙、倪瓒、吴镇。倪瓒即倪云林,其画特称为“文人画”。他自己说:“仆之所画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳。”又曰:“予之画竹,聊以写胸中逸气耳。”

明代绘画分三派,即院画派、文人画派与折中画派。院画派大家有王履,其主张与文人画相反,不重意而重形。其言曰:“取意舍形,无所求意。故得其形,益溢乎意。失其形者,意云乎哉?”又有戴进,亦作工笔画。他是杭州人,故其画又曰浙派。其次,文人画分两系,其一曰华亭系,代表者为顾正谊。其二曰苏松系,代表者为赵左。又其次,折中画派有沈周(石田)、文徵明、唐寅(伯虎)、董其昌诸家,而董其昌为其代表。这三派中,院画派与文人画派主义相反,折中派得其中和,故为明代画坛的中坚。

到了清代,画家的门户之见更深,流派就更复杂。清初有江左四王,即娄东人王时敏,及其子王鉴,其孙王原祁,及另一位虞山人王翚。故前三人祖孙三代,称为娄东派,后一人称为庐山派。又有江西派,代表者为罗牧。新安派,代表者为僧宏仁。与上述诸派相对峙的,曰浙派,是宋明画院派的支流,代表者为蓝瑛、蓝涛父子二人,大家有王、顾符稹、李调元、张又华等。到晚清,画家的门户之见极深,各树一帜,各成一家,而画道愈趋于狭径。故元明清三代,对于唐宋的画道并无什么新的展进,只是延长而已。最近西洋画法入中国。不知这对于中国固有的绘画有何影响?现在还看不出来。汉代佛教美术入中国,曾与中国相交混。西洋画一定也有影响于中国画。

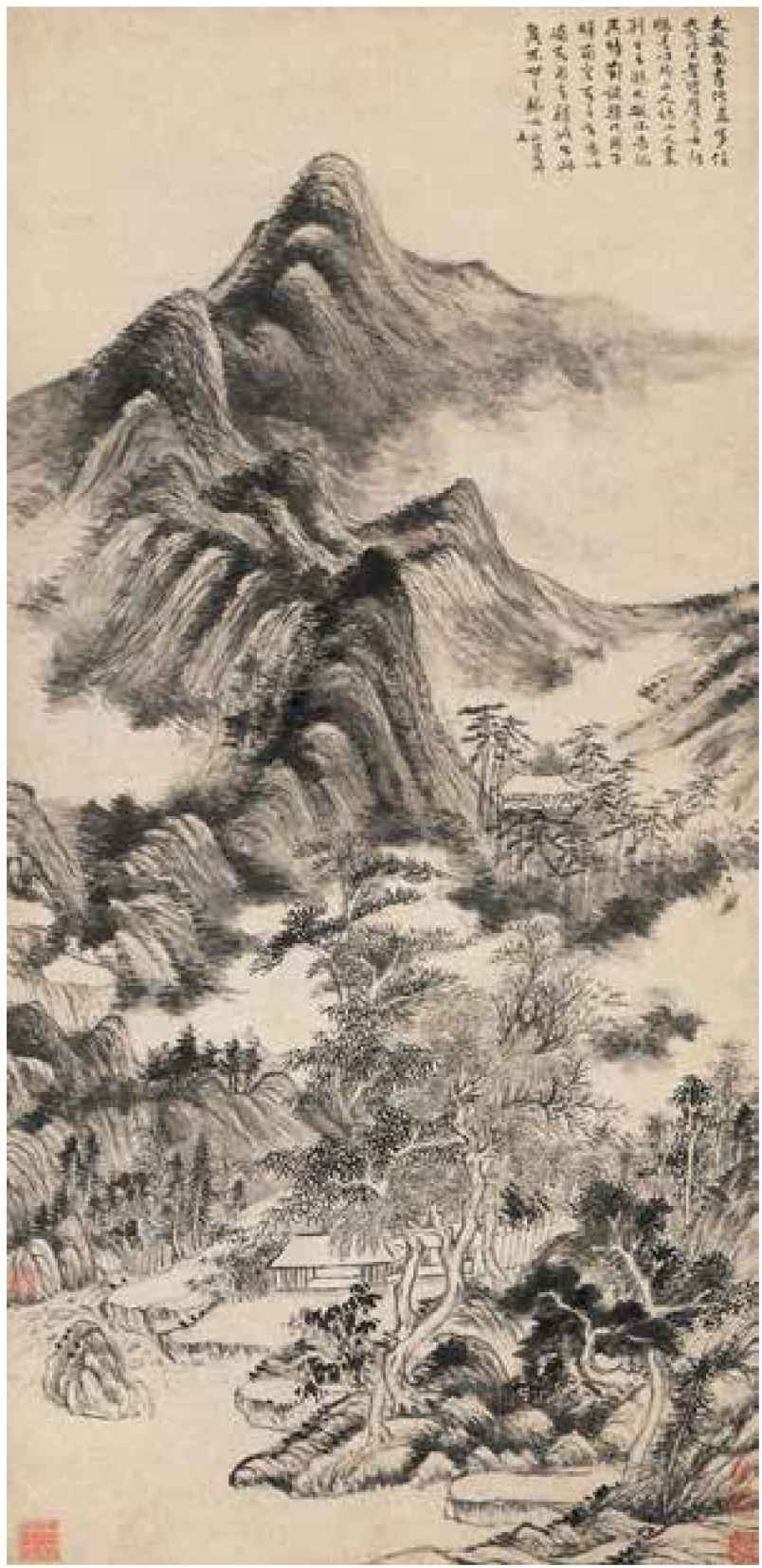

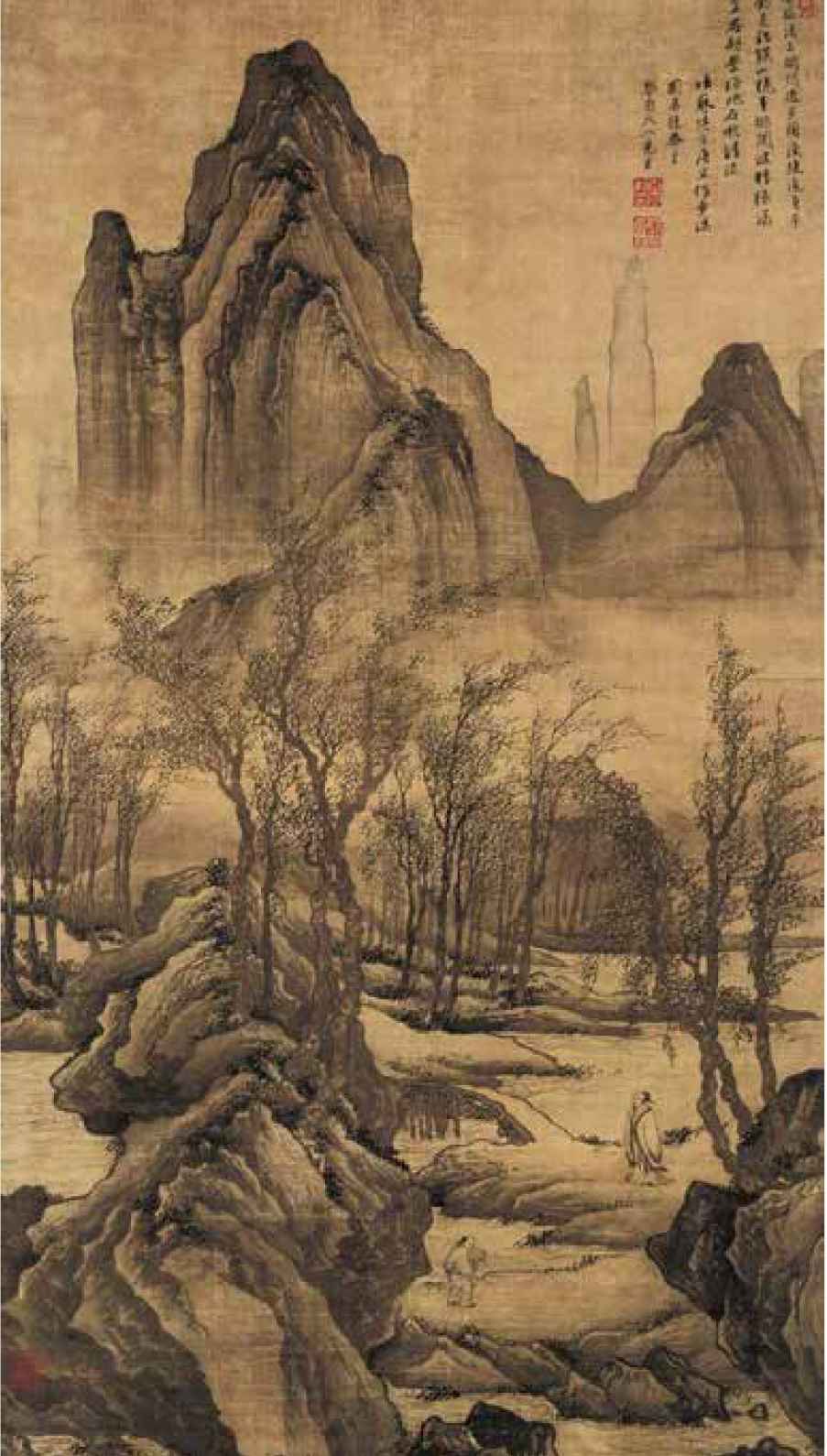

《空山梵宇》,明代书画家董其昌作品

中国画与远近法

中国的艺术真有些儿奇妙:用言语来作诗文时,很会应用绘画的远近法,而把眼前的景物平面化;但真当到了平面的纸上去作画时,反而不肯把景物看作平面形,而描出远近法错误的绘画来。“远近法错误”是学校的图画课中的大禁物,是图画先生改画的大注意点。然而我们中国自古以来的绘画,讲到远近法差不多没有一幅不错。中国大画家的传世的名作中,远近法也明明地错误着。读者如不信,现在就举几个实例出来大家看看。(但先得声明:现在不是攻击古人而贬斥中国画。这意思读完了本文自然会知道。)

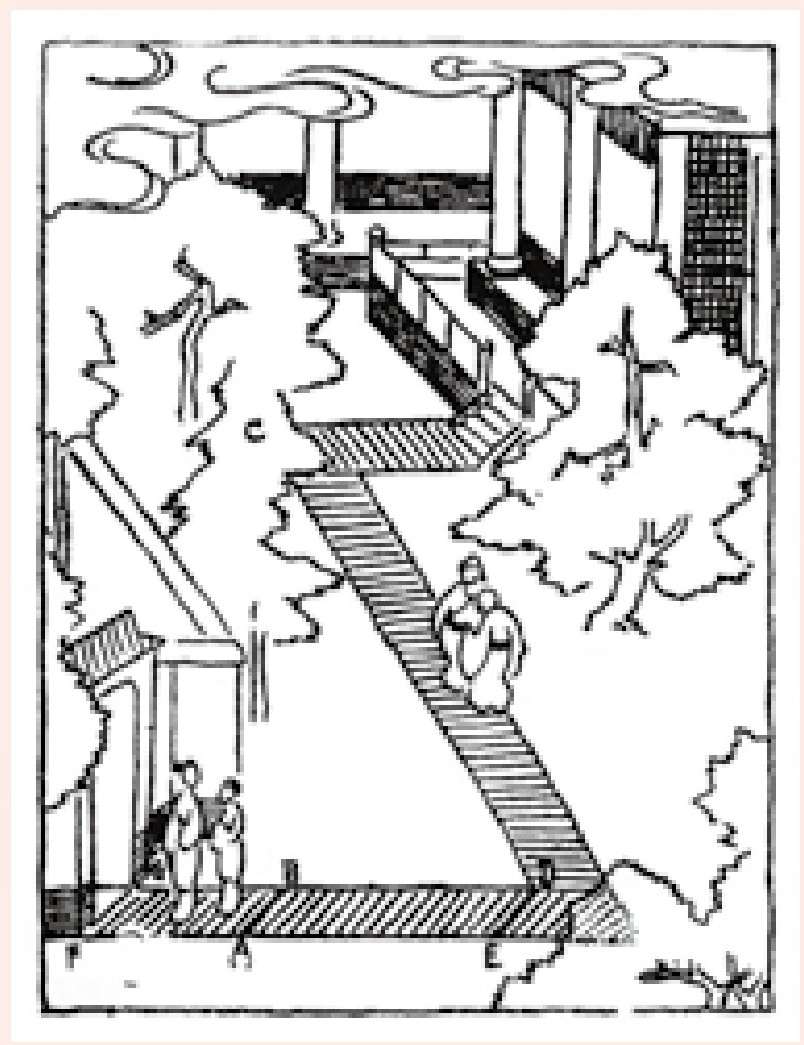

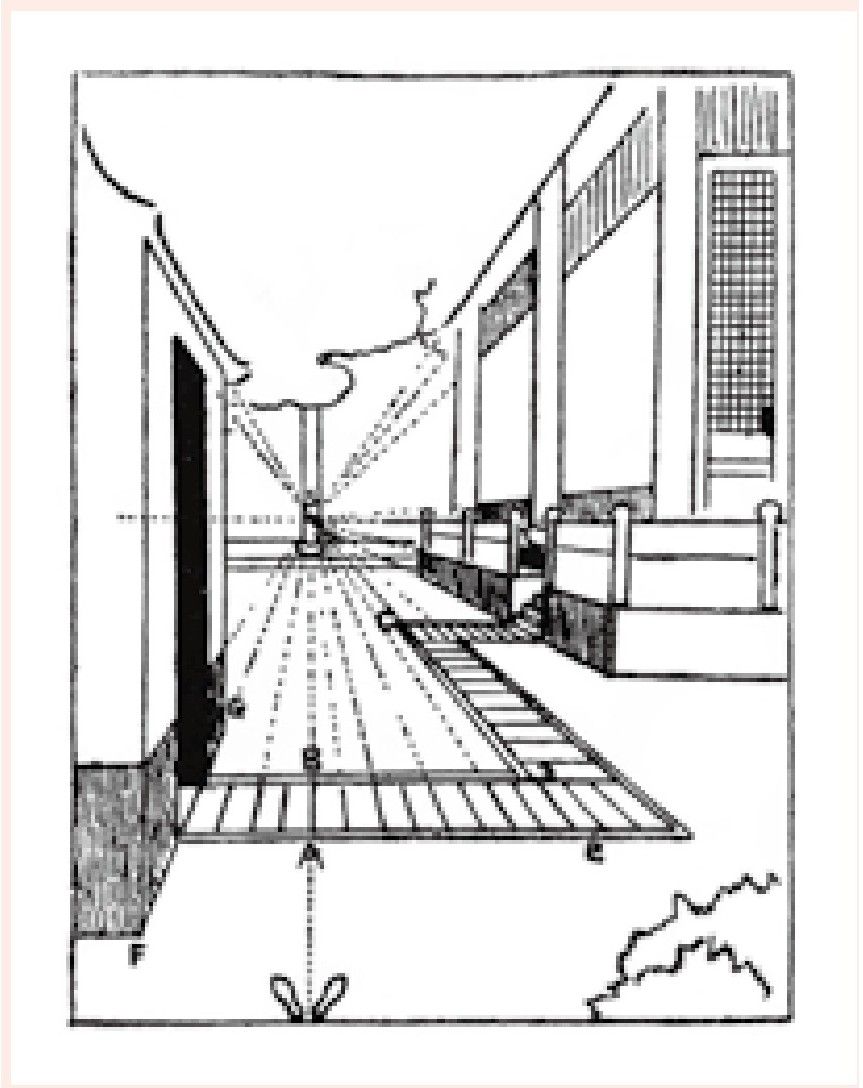

《仇文合制西厢记图册》中就可看见许多显著的远近法错误的实例。这图册是我国明朝的大画家仇英所绘,而同代的大书家文徵明所写的。真迹向为收藏家所秘藏,不易得见。图册有四分之一张报纸大小,册首题着“绝代风流,超群翰藻”八个大字,本文一页画与一页字相对照,左页是文徵明的小楷《西厢记》文词,右页便是仇英绘的远近法错误的名画。开卷第一幅是《佛殿奇逢》。这幅里面有很多的远近法错误。现在摹写其大体轮廓如下面第一图。

这图中所绘的,是张生在佛寺中初见莺莺时的情景,地点是佛殿的右旁与崔相国寓所相邻之处。占据画的主位的是一条很长而曲折的石板路,这条路一端通佛殿,一端通崔相府,在路的中央站着张生与法聪,这边莺莺带着红娘正要回进府门中去,却在回顾张生。这里所描写的大约是“临去秋波那一转”的瞬间的光景。但我们现在不管这些勾当,只讲这幅画的形象。首先,我们要探究:人站在什么地方才可看见这般光景?换言之,就是我们要知道画家站在什么地方望见这般光景,而描这幅画的。探究之法,可把画中各物体的形状及线条的方向依照远近法之理归纳起来,找求眺望的中心点。找到了眺望的中心点,便可知道画者所站的地方了。什么叫做眺望的中心点?请先看了第二图所示的远近法规则的大要。

第一图

第二图

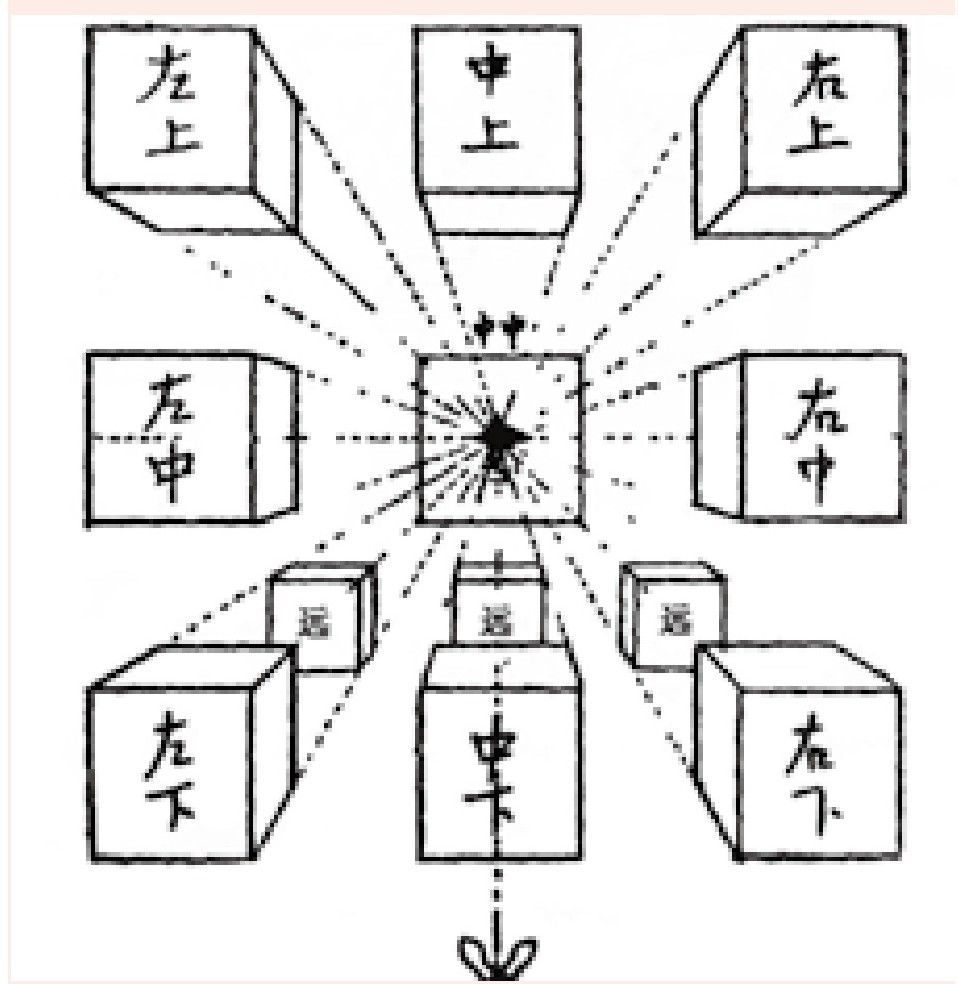

假定现在有许多正立方体,陈列在我的眼前,各立方体的位置、高低、斜正、远近各不相同。或在上方,或在下方;或在右方,或在左方;或在近处,或在远处。这样,我的眺望的视线直射之处,恰好在各形体的中间。这视线直射的一点,在远近法上名曰“消点”,以S表示之。这S便是前面所谓眺望的中心点。S所在的水平线,叫做“地平线”。各立方体的形状与线,皆以这S为中心点而定,细看第二图便知。

第二图中(除了远的三个以外)共有九个立方体,而作九种不同的形式。我们日常所见的一切物体的形态都逃不出这九种形式。

下方的三种形式是最常见的,例如桌子、凳子、箱子,小至桌上的砚子、洋火匣子、香烟壳子、书,都作这种状态而映入我们的眼中。因为这种东西,通常的位置总比我的眼睛低。凡位置比眺望者的眼睛低的东西,都逃不出“中下”“右下”“左下”的三种形式。图的下端画两只脚印的地方,便是我所立的地方。若物体位在我的正前方,则其映入我眼中的状态便成“中下”式;位在我的右方,便成“右下”式;位在我的左方,便成“左下”式。

其次,上方的三种形式比较的少见,但也不乏其例,凡位置比眺望者的眼睛高的东西,例如悬挂在空中的灯,建筑上的装饰,搁在高处的箱笼等物,都逃不出“中上”“右上”“左上”这三种形式。位在眺望者的正前的上方的成“中上”式,位在右上方的成“右上”式,位在左上方的成“左上”式。这三种所异于前三种者,便是前三种露出物体的面子,而这三种露出物体的底子,前三种角上的线都向上斜,后三种角上的线都向下斜。

又其次,中央的三种形式较为复杂,上端比眺望者的眼睛高,而下端比眺望者的眼睛低。故上角的线向下斜,下角的线向上斜;面子也不见,底子也不见。要看这种形式的实例很容易,拿起一支香烟壳子来擎在眼的正前方与眼等高之处,即看见“中中”式,四边一点都不见,只看见一块直立的平面形。把手移向右面,即见“右中”式,移向左面,即见“左中”式。然而不须用手移物,现成的实例很多,不过其物庞大,如一切建筑物皆是。不上高楼,不坐飞机,而站在平地上眺望,房子的墙脚必比眼睛低,屋檐必比眼睛高。故通常所见的房子,必定屋檐线愈远愈向下斜,墙脚线愈远愈向上斜。这二线延长起来,必定相交于眺望者的正前方同他的眼睛等高的一点——即消点S——中。倘然眺望者坐升降机到了高层建筑的高处,则下望普通的房子,都变成“中下”“右下”“左下”诸式,因为屋檐与墙脚都比眼睛低了。反之,倘走进沟里,隧道里,或坐在船里,而仰望地上的房子,便都成“中上”“右上”“左上”式,因为屋檐与墙脚都比眼睛高了。

因为有这样的规律,所以我们看到一幅画,可由画中的物体的形状与线条的方向推知作画者所站的地位。其法只须把画中的方形物体的边线延长起来,使相交于一点,这一点便是S,便是画者的眼的高度,由此向下作垂线,便得画者所站的地位。倘画中画着房屋,找求画者的地位更为便利,只要把屋檐的线与墙脚的线延长起来,使相交于一点,通过这一点作一地平线,倘地平线适贯穿在于房屋的窗门中,便可知画者的眼睛之高适在窗门中,即画者是站在平地上眺望的。若相交一点地位很高,地平线贯穿画中的房屋的楼窗,则知画者的眼与楼窗等高,即画者是住在楼上眺望的。若这一点非常高,位在画纸的上端,或竟相交于画纸的外面,则画者所写的一定是登在山上,住在摩天楼中,或者坐在飞机里所见的光景。以上把第二图所示的远近法规则的大要说完了,现在请回看第一图,探究画者所站的地点。

就第一图的大体观看,这是站在高处所见的光景。因为云中露出来的那佛殿的屋檐与墙脚取一致方向,愈远愈高。我们把这佛殿看作一大块立方体时,这正是第二图中“右下”的形式。可知佛殿的屋檐线与墙脚线延长起来,照理应该在上方相交于一点。佛殿下面的栏杆延长起来,也应该集中于同一点。但它们都近于并行线,延长起来,其交点S位置甚高,约在于画纸外面的左上方。也许这左方有一个很高的山,画者是登在山岭眺望的。

再看左边崔相府的门:照画中的“之”字形的石板路观察,这门在实际上应与佛殿的旁边相并行,形式方为整齐,现在崔相府的门作第二图中的“左下”式。佛殿与门既相并行,而成“右下”与“左下”的关系,则如第二图所示,两者的边线应该向中央集合于一点。但请看图中的门,上下两线延长起来,其交点S约在于画纸外面的右上方,与前者左右相反。照并行透视的规则,一幅画中不许有两个S点。这里明显地犯了这规则。照这般光景看来,这殿的左方与右方各有一个很高的山,画者先到左方的山上去观察佛殿,再到右方的山上去观察相府的门,而把两次所见的光景描在一幅画中,用一条“之”字形的石板路来硬把两物连通了。

仔细观察,这画中还不止两个S。试看那人物,四个人都是平视形,即画者站在与被画者同等的平地上所见的形态。若从高处下望行人,所见的人物形态一定奇特,头发看见得很多,脸孔看见得很少,而且身体极矮,头缩在身体中。但现在全不如此。可知画者描人物时,又从山上走下来,站在平地上看。若把这等人物想象作立方体,正是第二图中的“右中”“中中”“左中”的形式。然而四人位置相距很远,势不能共一S,必然分作两起,张生与法聪共一S,莺莺与红娘共一S。可知画者对于四个人也是分作两次观察的。还有佛殿柱脚下的石鼓,也不是从高处下望所见的形态。若从高处下望,圆形还要肥,即圆线的弯度还要深。现在石鼓上的线微微向上弯,几近于直线,可知眺者的眼睛比石鼓高得不多,这里又只有一个S了。这画犯着并行透视法上“多S”的错误。

就画中的石板路看,这画又犯着“无S”的错误。这条石板路看样子很长,其透视形式属于第二图的“右下”。“右下”两边的线向左上方延长,距离渐狭,相交于S。这条路两边的线却完全并行,无论如何延长,永远不得相交,即“无S”。故路的两端始终同一阔狭,没有远近的区别。这似是从飞机中下望的鸟瞰图中的路,然而站在路上的人又明明是平视形。把平地上所见的人描在飞机中所见的路上,便成这般奇态。

“无S”即“无远近”,“无远近”即“无大小”,很远的东西与很近的东西一样大。这画正是如此。试看这两群人,照路上的石板块数推算起来,相隔的距离很远,至少也有三四丈。实际地眺望,近处的莺莺与红娘一定大得多,离她们三四丈外的张生与法聪一定小得多,参看第二图下方三个远的立方体便知。然而这画中的四人身体同样大小;莺莺与红娘反而较小些(大概是因为女体的缘故)。这是在远近不同的位置上依照四人并立时所见的大小而描写的。照这画的状态,张生与法聪若依远近法的规则而走近来与莺莺、红娘并立,其身体之大当为殿内的金刚。反之,莺莺与红娘若依远近法的规则而走远去与张生等并立,其身体之小当如婴儿。佛殿上的三根柱子,照理近者宜粗,远者宜细,但现在不分远近,粗细一律;连殿后走廊上更远的柱子也同样粗细。

上面的探究结论,是这幅画多S、无S,无远近、无大小,不合远近法的规则,故找不出眺望的中心点。画者对于各物分别作局部观察而凑成这幅画的。

分别作局部观察而凑成一幅画,在凑合的交点上必有显著的错误的痕迹。这画中的石板路,是硬把不同S的佛殿与府门连通,以凑成这幅画的。硬把系统不同的两种线连接起来,连接之处必发生问题,如下端写着DE处之尖角便是。莺莺与红娘所走着的路,各块石板皆取第二图“左下”的形式,与门并行,一直到DE。若再并行地画下去,画到转角的尖上,最后一块石板势必成三角形,如点线所示。画者在这点上觉得难于交代,便画一株树木,教树木的叶子把路的尖角隐藏了。倘把树叶揭开,这部分当是线点所示的形状。石工岂会铺成这样的路?这路共有两个转角,都用树遮。但远处的一个揭开树叶来没有毛病。因为这一段与张生所站着的一段,在远近法上同属于佛殿的系统中,同是“右下”式;莺莺等所走着的一段,在远近法上属于崔相府门的系统中,另取“左下”式。硬把不同S的“右下”与“左下”连接起来,连接之处便有显著的错误的痕迹。

这条路实际上分明是作“之”字形连成一气的,但如今在画上石板的铺法不能连贯。怎样一改,可使它合于远近法而连成一气?这是图画学习上很有兴味的一种练习。读者不妨先就第一图自行设法一下看,然后再看下面的答案。

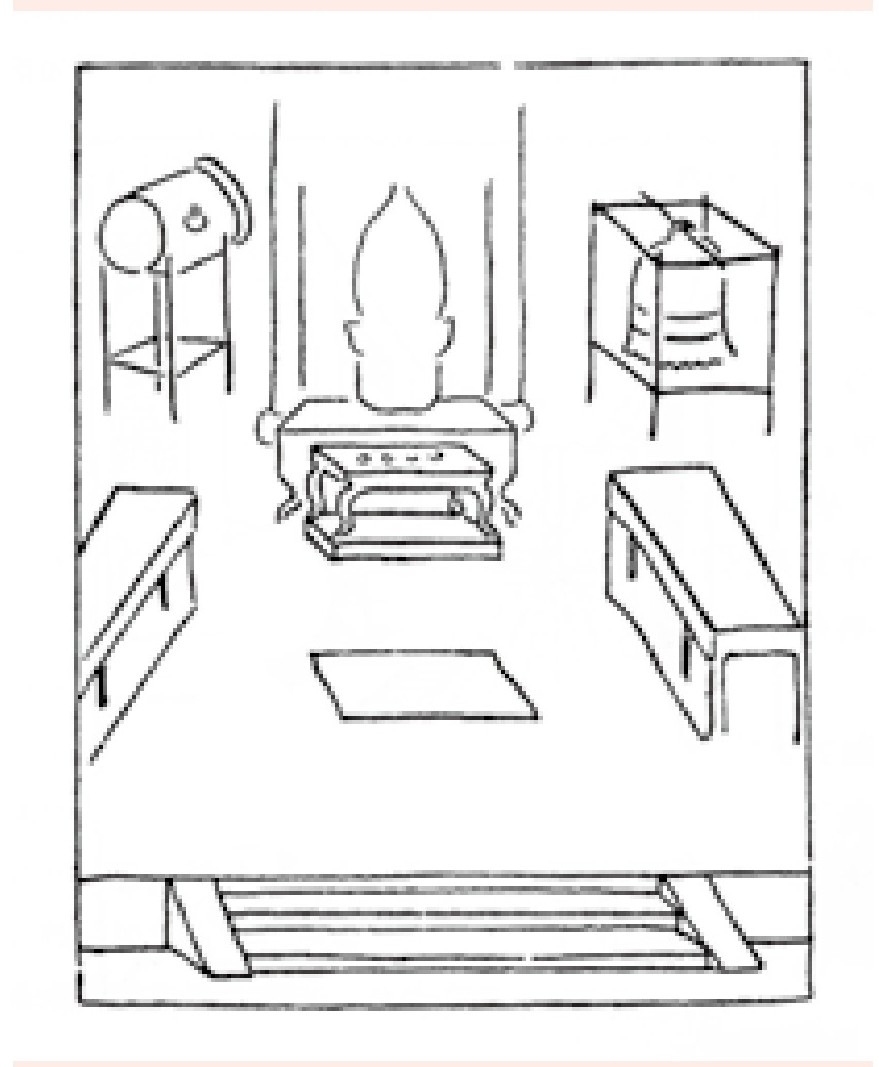

要改正这条路的形的错误,只有照远近法的规则,先决定眺望的中心点,使画中的S点集中于一,方有办法。但S点应设在什么地方?换言之,即认定画者站在什么地方眺望这光景?是一个问题。照画的布局着想,这里所描写的是“临去秋波那一转”的瞬间的光景。“神仙”快将“归洞天”了。故布局的主要点,是必须表出佛殿与崔相府交界之处,既见“上方佛殿”与“下方僧院”,又见崔相府“洞天”。画者设想自己站在佛殿僧院与崔相府的中间,而旁观他们的传送“临去秋波”。佛殿取第一图“右下”式,崔相府门取与之相反的“左下”式,便是表示殿在画者之右,门在画者之左的意思。故S当设在殿与门的中间。但这中间斜横着一条张生所站着的路,也取“右下”式,则S当设在路与门之间。现在就假定画者站在这里的平地上,他的眼睛直视之处恰好是殿后的廊柱,便在柱的相当地位(大约适当立在柱旁的人的眼睛的高度的地方)设定一S。以此为中心而作图,画面的光景大约当如第三图。

第三图中已把那条“之”字形的石板路的铺法改正了。对看第一图中的与第三图中的,所异者只是石板的线条的方向。AB正对画者,其线应该垂直。AB两旁的线,应以此为中心而取左右对称的排列,左边到FG为止,右边到ED而与张生所站的路的旁线CD连成一直线,即CDE成一直线。石工铺路时,实际是如此的,远近法上也应如此。第一图中AB、FG、DE皆并行,而CDE成一钝角,错误的根源即在于此。

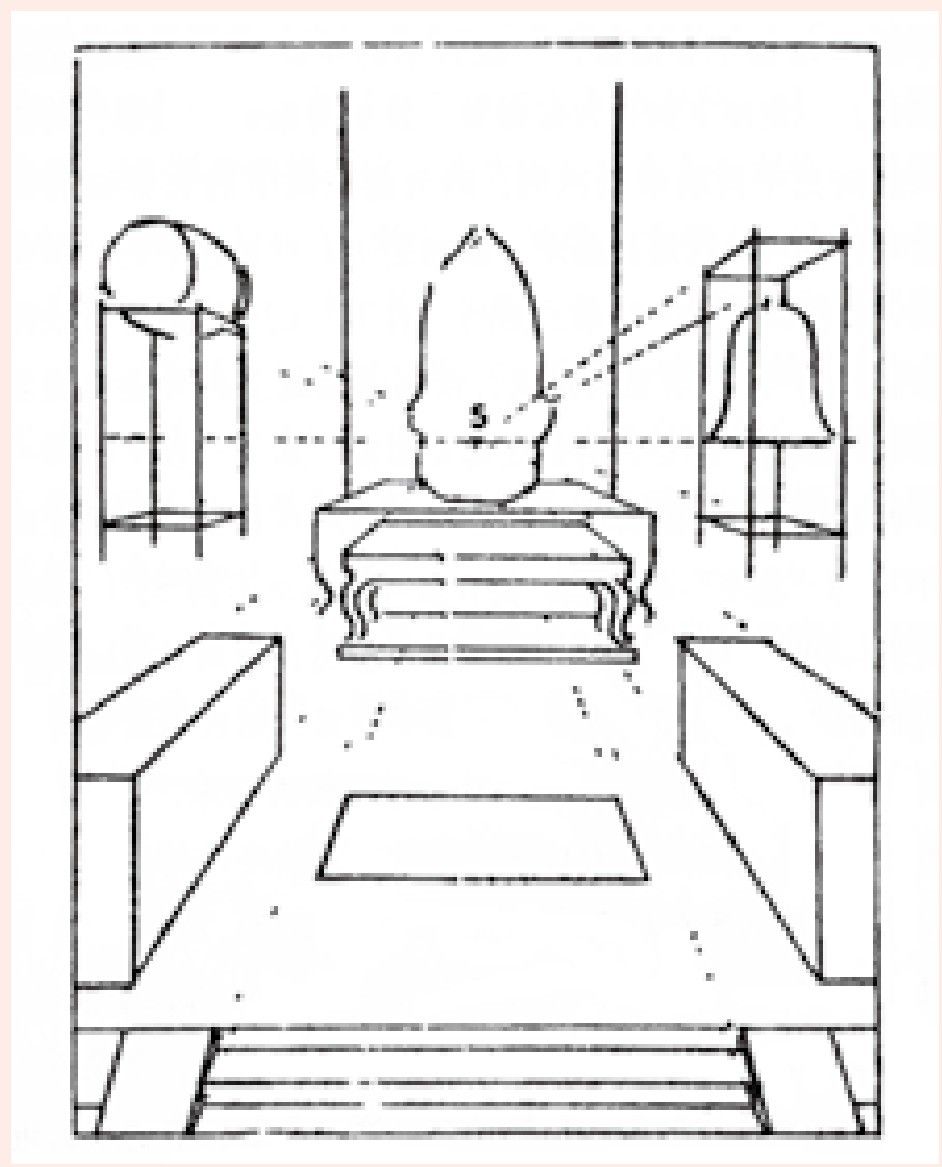

上文已把《佛殿奇逢》一幅中的远近法错误指出了。这幅中错误的要点,幸有树叶子隐藏尚未露骨。册中还有更露骨的误例,今举其尤者如第四图的《斋坛闹会》便是。

第三图

第四图

这里所描的,是普救寺佛殿上做道场,崔氏合府及张生都来拈香时的光景。这完全是室内景,但我们现在不看人——因为前面已经论过,这种画中的人总是不分远近,一般大小的平视形——只看佛殿内的布置。就佛身及莲花座下的长方坛而看,这是佛殿的正眺形,即画者是在殿外的大庭的正中而眺望殿内的。因为莲花座下的长方坛的面子作梯形,两边对称的两斜线延长起来,是相交于莲花的正中的。但紧贴在坛前的供桌,忽作斜眺形,取第二图的“右下”式,即画者站在庭中西边(佛殿是向南的)眺望所见的形状。供桌前面地上的拜垫也是如此,下面的石阶也是如此,把它们的边线延长起来,其S当在于鼓架一角的画纸外面。再看佛像两旁的钟鼓,拜垫两旁的两只长桌,又是正眺形,各作“右下”与“左下”的状态。但钟鼓与长桌又不同S。钟的架子,完全与第二图中的“右下”相同,面子都可望见,则其S点必比钟架高得多,当在佛的头顶的画纸外面。鼓架面子不见,姑且假定它与钟架同一S。但下面两只长桌别开生面,其两旁的线延长起来,不相交于上端,反而相交于下端。前图中的石板路,两旁的线始终并行,永不相交,曾称之为“无S”,则现在这图中的长桌,可称之为“倒S”。统计起来,这幅画中至少有四个S:第一个是看佛坛时用的,约在于莲花的正中。第二个是看钟鼓用的,约在于佛像的头顶的纸外。第三个是看供桌、拜垫与石阶用的,约在于鼓架一角的纸外。第四个是长桌的反远近法的倒S。可知画者所站的地点也变了四次,看佛坛时站在大庭的正中的地上。看钟鼓时在大庭中设一高梯,爬在梯子上;但佛殿前的廊檐恐怕须得拆掉些,否则遮碍了,看不见殿内的钟鼓。要看供桌、拜垫、石阶时,又走下来,把梯子移到大庭的西角里,再爬上去看。至于长桌,则是跑进殿里,爬到佛头顶去眺望的,用西洋的写生画的看法来观察中国画,有这般稀奇的现象。倘真果要这般地写生,中国画家太辛苦了!

第五图

现在以原画的佛坛为标准,把唯一的S设在莲花座的正中,而改作一幅符合远近法规则的画如第五图。

上面举出了两幅远近法错误的画。仇英作的《西厢记》画册中,远近法错误的例不止这两幅,差不多每幅中都有错误。又不独仇英的画如此,一切中国画,用远近法的眼光看来大都是多S的,无S的,或倒S的。我最初翻开这画册的第一页时,在左方的文徵明所写的文词中读到“日午当庭塔影圆”一句,叹佩文学中的写景真是历历如绘。正午的塔影作圆形,是投影画法上的好题材不期被文学者所注意,而写成这般的妙句。但转过头来再看前方的仇英的画(就是第一图《佛殿奇逢》),却在形体上发见很大的错误,一时惊诧得很!中国的艺术真太奇妙:文学中含有画理,绘画反而不合画法,犯到很大的错误。这种错误究竟是许可的,还是不应该的?这种画究竟是好的还是坏的?这等疑问便来向我要求解答。于是我再仔细检视这等画,考察其错误的种类与原因,希望由此解决上列的疑问。结果发见如上所述,即这种画犯着“多S”“无S”“倒S”等种种错误,画中没有眺望的中心点,画家没有一定的立场,忽左忽右,忽高忽低,忽近忽远,分别地观察各物的形状,局部地描写出来,凑合而成一幅绘画。得到了这结论之后,我又选出上述的两幅来,依照西洋的画理而另拟两幅远近法正确的图,即如前揭的第三图与第五图。比较观察,始知这差异乃由于东西洋艺术的性质根本不同而来。孰好孰坏,不易一口评定,但性质根本不同之点可以说明。现在就把我的所见说明于下。

试比较观察前面的第一、第四两图(仇英原作),与第三、第五两图(依西洋画法改作),最初所得的感觉,后者就是现世常见的景象,前者便似“别有天地非人间”。后者是事实的,前者是虚构的。第一图所表现的,似是我们读了《西厢记·惊艳》一出后闭目想象所见的普救寺的光景。第三图中所表现的,却是我们身入灵隐寺等处时实际看到的光景了。西洋美术自古注重写实。希腊时代的神像雕刻,都依照人体解剖学。文艺复兴期的画家都讲究远近法。十九世纪的自然主义的绘画,像写实派、印象派,不但形状讲究写实,光线与色彩亦力求其逼真自然。当面看着实物而作画的写生画法,便从此盛行。东洋艺术的态度则不然,一向注重空想。古来的佛像、神像,面貌身材都不似真的人,都是想象的世界——西方,天堂,地府——中的姿态。绘画当然也不务写实,而描表想象中的情景。想象的世界中,行动非常自由;眺望景物时自己的立场要高就高,要低就低,要左就左,要右就右。这犹似做梦,昔人云“重门不锁相思梦,随意绕天涯”,伏在斗室中描山水图的中国画家,正同这相思家一样。做梦一般地飞绕天涯而眺望景物,把不同时所见的光景收入同一幅画中,上下重叠地描写的便是山水“立轴”,左右连绵地描写的便是山水“图卷”。立轴是像两个黄金律长方形相连接一般狭长的一条纸,山水可以重重叠叠地画上去,仿佛飞机中望下来所见的鸟瞰图,而各种景物又都可作平眺形。图卷有横长数丈者,一丘,一壑,一桥,一亭,连绵不断地画过去,比回旋照相镜头所摄的大团体摄影收罗更广,而各部又都可作正眺形。西洋画不一定站在固定的地点而对实景写生,伏在画室中凭记忆或想象而创作的也很多;然而当其创作的时候,首先必固定自己的立场,而规定画的中心点,务求其肖似实景,与我刚才第三图与第五图时同样态度。这可说是实景的背摹或仿造,与中国画的想象性质完全不同。现在从表面上拿西洋的画法来规律中国画,当然可指摘其远近法的错误,而见其为局部凑成的不统一的绘画。但就根本一想,这远近法的错误与画面的不统一,正是中国画的特质所在。

看到中国画的山水立轴或图卷时,容易使人联想“关山万叠”“云树千重”等诗文中语。中国画所描写的想象的世界,换言之,就是诗的境地。以前我曾说“中国诗人作诗时喜用绘画的看法”,现在讲到这里,又知道“中国画家作画时喜用诗的看法”,成了“诗画交流”的状态。在艺术的本质上着想,文学的工具言语,是时间性的,立体的。绘画的工具形色,是空间性的,平面的。“作诗时用画的看法”,便是用时间性的工具来表现空间性的境地,用立体的工具来表现平面的境地,像王维的“山中一夜雨,树杪百重泉”,李白的“山从人面起,云傍马头生”等合远近法的诗句,便是其实例。反之,“作画时用诗的看法”,便是用空间性的工具来表现时间性的境地,用平面的工具来表现立体的境地,像本讲所述的立场无定而画面不统一的中国画山水立轴与图卷,便是其实例。这等都可说是诗画交流的艺术。

从诗画交流的见地,回看前举的画例,便知其远近法错误更属中国画的必然性:在空间的艺术中加以时间的分子,其空间必缺乏现实性。在平面的艺术中加以立体的分子,其平面亦必缺乏统一性。非现实又不统一的绘画,当然不能绳之以远近法的规则。但在他方面,这种绘画比较起写实的西洋画来更富有诗趣。像前揭的《佛殿奇逢》,试先看了第三图的西洋风改作而再看第一图时,似觉气象一新,天地空阔,人物悠闲,好比从现世走进了桃源洞,张生“将一座梵王宫疑是武陵源”,看画的人也有这般的感觉。

中国画中一切不近事实的畸形的表现,都是由于作画时用诗的看法而来的。诗中的美人,眉如柳,髻如云,口如樱桃,脸如莲花,画中的美人也这般描写,不管人体解剖学上的事实。诗中的屋宇“曲径通幽”“庭院深深”,画中的屋宇也这般描写,不管远近法中的规则。诗中的山有“群山万壑”“蓬山万重”,水有“黄河九曲”“长江万里”,画中的山水也这般描写,不管世间有否这等风景。

中国画与诗的关系还不止如此,自来的中国名画,取文学为题材者极多。如《归去来图》《兰亭修禊图》《赤壁泛舟图》《寒江独钓图》等,便是取陶渊明、王羲之、苏东坡、柳宗元的文学作品为画题的。最古的名画,顾恺之的《女史箴图》,完全是张华的文章的插图。本文所举的仇英的名作,也是《西厢记》的插图。绘画与文学关系如此其深,故二者相交流,泾渭不分。文学中有画趣,画中有诗趣。这是综合式的东洋艺术的特性,为分业式的西洋艺术中所没有的。故中国画的不讲解剖学,不合远近法,不近事实等种种畸形怪状的表现,乃其根本的特性所使然,不是偶然的错误。

《寒江独钓图》,南宋画家马远作品,取自唐代诗人柳宗元的《江雪》——“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”。此画现藏于日本东京国立博物馆

《女史箴图》(局部),东晋画家顾恺之作品,根据西晋文学家张华的《女史箴》所作。此画现藏于英国伦敦大英博物馆

如上所述,中国艺术中有诗画交流,中国画是综合艺术。然而远近法的错误,总归是错误了,这等美名不能庇护它。我们只能说中国画不讲究远近法,但到底不能说这种错误是应该的或合理的。像第四图中的佛坛与供桌,任凭你怎样看法,究竟是幼稚的,不合理的。第一图虽然也有错误,但不曾露骨,还可“马虎”过去。因为这一图是室外的光景,空间较为广大,布置较为疏散,且有自然的云与树从中调节局面的紧张,远近法的错误尚可掩迹。至于第四图,是室内景,除人以外,差不多全是人造的角形的器物,而且布置密集。角形物的密集的布置,是远近法作图上的难题,在未经科学的训练的中国古代画家,当然易犯形象的错误。在这里我想起了《平等阁笔记》(民国时期书画家、鉴赏家狄平子所作。——编者注)里的话,不记何卷,但忆其大意是:中国画仅写远景,西洋画则连近景也写。这话我读了一直不忘,现在更觉有理。由此可知中国画宜写远景,而不宜写近景,西洋画则写远景近景皆宜。中国画以山水为正格,因为山水皆远景,是中国画之所长。室内景在西洋画中一向占有重要的位置,自远近法极精确的《最后的晚餐》开始,西洋名画中写室内光景的不计其数。反之,在中国画中,室内景极少,即有之(如前第四图)亦最劣。因为室内景都是近景,是中国画所短绌的。第四图所以不如第一图者,也是为此。

中国画的善写远景而不善写近景,是中国艺术崇尚自然的缘故。远景自成平面形,要移写于纸上,甚为便当,且甚自然。近景显然是有深度的立体物,要把它描成画,必须利用眼的错觉,在平面的纸上假造出立体形来,此事甚麻烦,且不自然,为中国画家所不喜又不会。中国画家只会写自成平面形的景象,即“天然的画图”,而不会在纸上玩弄错觉。故一切中国画,都没有深度,都好像平面的图案。勉强画室内景,便成前第四图的可笑的模样。这样说来,中国画家所能写的景象,就只是诗人所能写的部分,即望去自成平面形的景象,例如前讲中所举的“墙头数点山”“树杪百重泉”“月上柳梢头”“黄河天际流”等天然的画图。中国的画家与诗人,在观照的一点上是同一种人。中国的画与诗关系密切地综合着。利用错觉而在平面的纸上假造立体形的远近法,原是分业式的西洋艺术上的事。这在图画教科及实用美术上固然是很重要的法则,但不能拿来规律崇尚自然而取综合式的中国古代艺术。我今指摘仇英画中的远近法错误,其本意也不过是要使学习写生画的青年知道东西绘画的差异及看法罢了。

一九三三年十二月作,曾载《中学生》

中国画与西洋画

东西洋文化,根本不同。故艺术的表现亦异。大概东洋艺术重主观,西洋艺术重客观。东洋艺术为诗的,西洋艺术为剧的。故在绘画上,中国画重神韵,西洋画重形似。两者比较起来,有下列五个异点。

一、中国画盛用线条,西洋画线条都不显著

线条大都不是物象所原有的,是画家用以代表两物象的境界的。例如中国画中,描一条蛋形线表示人的脸孔,其实人脸孔的周围并无此线,此线是脸与背景的界限。又如画一曲尺形线表示人的鼻头,其实鼻头上也并无此线,此线是鼻与脸的界限。又如山水、花卉等,实物上都没有线,而画家盛用线条。山水中的线条特名为“皴法”,人物中的线条特名为“衣褶”,都是艰深的研究功夫。西洋画就不然,只有各物的界,界上并不描线。所以西洋画很像实物,而中国画不像实物,一望而知其为画。盖中国书画同源,作画同写字一样,随意挥洒,披露胸怀。十九世纪末,西洋人看见中国画中线条的飞舞,非常赞慕,便模仿起来,即成为“后期印象派”。但后期印象派以前的西洋画,都是线条不显著的。

二、中国画不注重透视法,西洋画极注重透视法

透视法,就是在平面上表现立体物。西洋画力求肖似真物,故非常讲究透视法。试看西洋画中的市街、房屋、家具、器物等,形体都很正确,竟同真物一样。若是描走廊的光景,竟可在数寸的地方表出数丈的距离来。若是描正面的(站在铁路中央眺望的)铁路,竟可在数寸的地方表出数里的距离来。中国画就不然,不欢喜画市街、房屋、家具、器物等立体相很显著的东西,而欢喜写云、山、树、瀑布等远望如天然平面物的东西。偶然描房屋器物,亦不讲究透视法,而任意表现。例如画庭院深深的光景,则曲廊洞房,尽行表出,好似飞到半空中时所望见的,且又不是一时间所见,却是飞来飞去,飞上飞下,几次所看见的。故中国画的手卷,山水连绵数丈,好像火车中所见的。中国画的立幅,山水重重叠叠,好像是飞机中所看见的。因为中国人作画同作诗一样,想到哪里,画到哪里,不能受透视法的拘束。所以中国画中有时透视法会弄错。但这弄错并无大碍。我们不可用西洋画的法则来批评中国画。

《步溪图》,明代画家、文学家唐寅作品

三、东洋人物画不讲解剖学,西洋人物画很重解剖学

解剖学,就是人体骨骼筋肉的表现形状的研究。西洋人作人物画,必先研究解剖学。这解剖学英名曰Anatomy for art students,即艺术解剖学。其所以异于生理解剖学者,生理解剖学讲人体各部的构造与作用,艺术解剖学则专讲表现形状。但也须记诵骨骼筋肉的名称,及其形状的种种变态,是一种艰苦的学问。但西洋画家必须学习。因为西洋画注重写实,必须描得同真的人体一样。但中国人物画家从来不需要这种学问。中国人画人物,目的只在表出人物的姿态的特点,却不讲人物各部的尺寸与比例。故中国画中的男子,相貌奇古,身首不称。女子则蛾眉樱唇,削肩细腰。倘把这些人物的衣服脱掉,其形可怕。但这非但无妨,却是中国画的妙处。中国画欲求印象的强烈,故扩张人物的特点,使男子增雄伟,女子增纤丽,而充分表现其性格。故不用写实法而用象征法。不求形似,而求神似。

《簪花仕女图》(局部),唐代画家周昉作品,现藏于辽宁省博物馆(下页图为另一处局部)

四、中国画不重背景,西洋画很重背景

中国画不重背景。例如写梅花,一枝悬挂空中,四周都是白纸。写人物,一个人悬挂空中,好像驾云一般。故中国画的画纸,留出空白余地甚多。很长的一条纸,下方描一株菜或一块石头,就成为一张立幅。西洋画就不然,凡物必有背景,例如果物,其背景为桌子。人物,其背景为室内或野外。故画面全部填涂,不留空白。中国画与西洋画这点差别,也是由于写实与传神的不同而生。西洋画重写实,故必描背景。中国画重传神,故必删除琐碎而特写其主题,以求印象的强明。

五、东洋画题材以自然为主,西洋画题材以人物为主

中国画在汉以前,也以人物为主要题材。但到了唐代,山水画即独立。一直到今日,山水常为中国画的正格。西洋自希腊时代起,一直以人物为主要题材。中世纪的宗教画大都以群众为题材。例如《最后的审判》《死之胜利》等,一幅画中人物不计其数。直到十九世纪,方始有独立的风景画。风景画独立之后,人物画也并不让位,裸体画在今日仍为西洋画的主要题材。

上述五条,是中国画与西洋画的异点。由此可知中国画趣味高远,西洋画趣味平易。故为艺术研究,西洋画不及中国画的精深。为民众欣赏,中国画不及西洋画的普通。

绘事后素

子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。’何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也。始可与言诗已矣。”

孔子欲对子夏说明“人须先有美质然后可加文饰”之理,却用“绘事后素”来比方。孔子自己说“多能鄙事”,也许他对于绘画也很擅长,深知个中甘苦,所以干脆说出这四个字来作比方。

“绘事后素”,就是说先有了白底子然后可以描画。这分明是中国画特有的情形。这句话说给西洋人听是不容易被理解的。因为他们的画在文艺复兴前以壁画(fresco)为主,在文艺复兴后以油画为主,两者都是不必需要白底子的。

所谓fresco,是用胶汁和粉的一种水彩画法。大都画在壁上,故不妨就称之为壁画。文艺复兴以前,欧洲基督教势力盛大。画家所描的题材几乎全是宗教画。最伟大的绘画事业是寺院里的壁画。文艺复兴时虽然油画已经发明,还有许多大画家盛用fresco画法为寺院作壁画。像米开朗基罗便是最著名之一人。这种画法颇有缺点,一则挥写不自由;二则胶性失去后,容易龟裂或脱落,不便保存。所以在文艺复兴之交,就有人另外发明一种油画。其法以油调颜料,随时可以自由窜改,干燥后又很坚牢,利于保存。于是fresco就让位于油画。近数百年来,主宰西洋画界的颜料,唯是油画。

这两种颜料,因为都是和着粉的,故不透明,都有掩覆性。红的底子上可以涂上绿的,黑的底子上可以涂上白的。夸张地说,这种画法,同油漆匠漆板壁一般。那颜料好比油漆(且竟是调铅粉的油漆;若换了中国漆,仍有些儿透明,遮不住木纹),那画笔好比漆帚。再夸张一点说,这种画法同泥水工砌墙壁一般。那颜料好比石灰泥,那画笔好比泥刀。所以西洋画的底子,不一定要求白。横竖颜料都是厚厚的,有掩覆性;而且把画面全部涂抹,不留一点空底子,故底子的色彩不成问题,什么都可以。现今中国的画学生们也在那里用油画涂抹。试看他们所用的画布,大都作暗黄色,或者淡青灰色。新派画法中虽然也有模仿中国的“绘事后素”,而在油画布上留出一些空底子的,但是不很自然,实行的人也极稀少。总之,西洋的“绘事”,在工具上,在技法上,都是不必“后素”的。

反之,中国绘事则必须“后素”。素纸在中国绘画上,不仅是一个底子而已,其实在绘画的表现上担当着极重要的任务。请看中国画,大都着墨不多,甚或寥寥数笔,寥寥数笔以外的白地,绝不是等闲的废纸,在画的布局上常有着巧妙的效用。这叫做“空”,空然后有“生气”。昔人论诗文曰:“凡诗文好处,全在于‘空’。譬如一室之内,人之所游息焉。息焉者,皆‘空’处也。若窒而塞之,虽金玉满堂,而无放此身处,又安见富贵之乐耶?钟不空则哑矣。耳不空则聋矣。”这等譬喻在中国画上很可通用。某外国漫画家讽刺商人云:有商人请某大画家作一立幅,送润资六十元。取画一看,长长的立幅下面只描着参差的三粒豆,上面靠边写一行题字,此外都是白纸。商人在算盘上“三一三十一”地一算,说:“一粒豆值二十元,行情太贵!”这话虽说是讽刺无知的商人的,一方面也在讽刺中国画。长立幅中画三粒豆,无乃言过其实;但孤另地画两株白菜,或数只小鸡,或一块石头,确是中国画中所常见的。

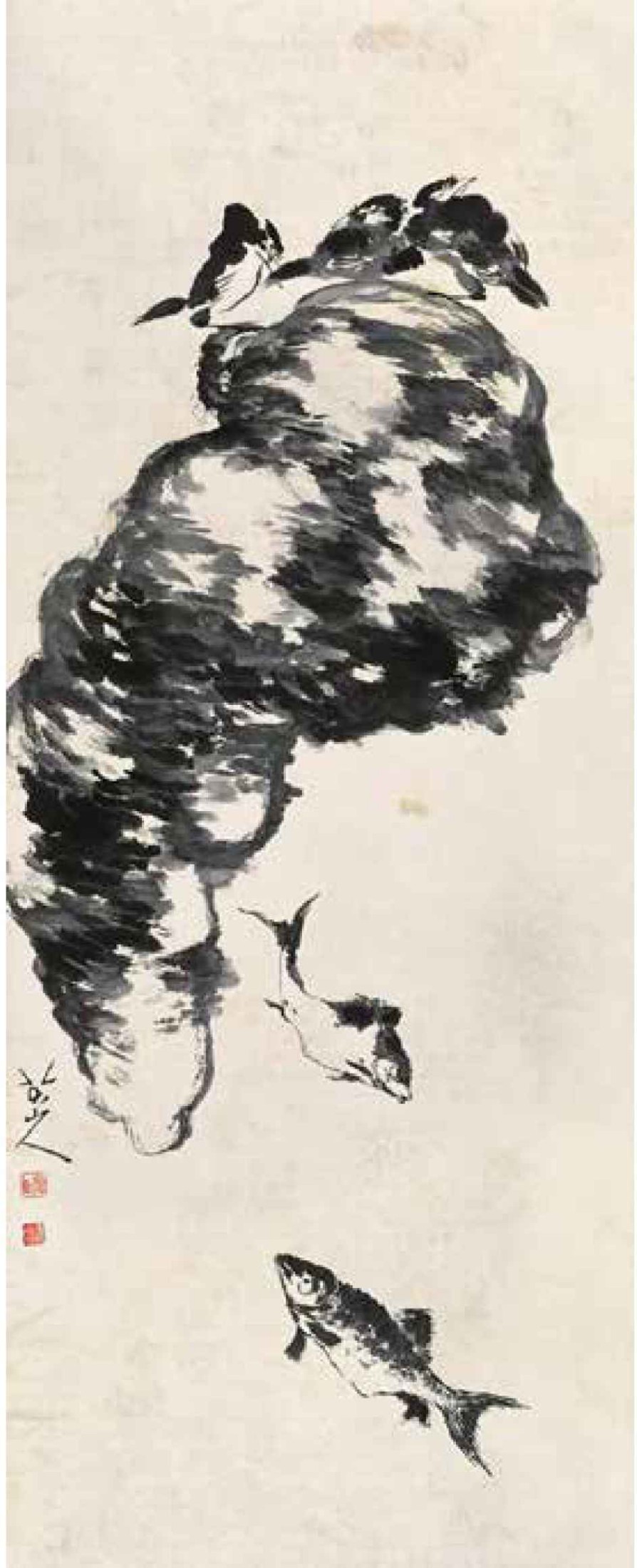

《鱼戏图》,明末清初画家朱耷作品

总之,中国画的画面,大都着墨少而空地多,与西洋油画的满面涂抹者全异其趣。西洋也有水彩画描在素地的纸上的,但是因为画法相异,涂抹得厉害,所留空地远不及中国画之多。而且有时水彩颜料里也通行羼白粉,成为有掩覆性的,一朵一朵地涂上去。况且这在西洋画中,比较起油画来只算一种小道,不是可以代表西洋绘画的。

绘事的“后素”与不“后素”,在艺术上有什么差异呢?据我看,后素的更富有画意。所谓“画意”,就是“艺术味”,浅明地说,就是“不冒充实物,而坦白地表明它是一张画”。画中物象的周围,照事实论,一定要有东西。桌子也好,墙壁也好,天空也好,总之,事实上应该有一种东西,这叫做“背景”。西洋画是忠于实际的,凡画必有背景,背景也是构图的一部分。他们所以要把画面全部涂抹,便是为此。中国画反是,画大都没有背景,而让物象挂在空中。一块石头,或是一枝兰花,或是一个美人,都悬空挂着。他们的四周全是纸的素地。这好似无边的白云中,突然显出着一种现象。所以这种现象给人目的刺激很强。这分明表白它不是实物,而是一幅“画”。回顾西洋画就不然,写实派的油画,工笔细描,描得同实物完全一样。那种油画肖像倘使挂在房间的暗角落里,陌生人看见了或将向他点头拱手,还要请教尊姓大名呢。这办法近于“冒充实物”,这种画不像一张“画”,不像一个“艺术品”。故讲到“画意”“艺术味”,中国画比西洋画丰富得多。

孔子说“绘事后素”,乃言人必须先有美质,然后可加文饰,犹绘画之必须先有“素地”,然后可施“彩色”。我想:素地上若不施彩色而仅用黑色,照上面的道理说,应该更富“画意”,更富“艺术味”。所以在中国画中,“墨画”的地位很高。山水,梅,兰,竹,石——自来不乏墨画的名作。根本地想:绘画既不欲冒充实物,原不妨屏除彩色而用黑墨。照色彩法之理:墨是红黄蓝三原色等量混合而成,其中三原色俱足。拿俱足三原色的黑色来描在完全不吸收三原色的白色的素地上,色彩的配合非常饱和,色彩的对比非常强烈,本来可以不借别的彩色的帮助了。

孔子说“绘事后素”,是用描画的“必须先有素底,然后可施色彩”来比方人生的“必须先有美质,然后可加文饰”。一民族的文化,往往有血脉联通,形成一贯的现象,西洋的绘事不必“后素”,使我怀疑西洋的人生不必先有美质,而可全部用文饰来遮掩。美质是精神的,文饰是技巧的。东西洋文化的歧异,大概就在于此。

一九廿五年三月作,曾载《申报》

附录 中国美术的优胜

东西洋文化自古有不可越的差别。如评家所论,西洋文化的特色是“构成的”,东洋文化的特色是“融合的”;西洋是“关系的”“方法的”,东洋是“非关系的”“非方法的”。故西洋的安琪儿要生了一对翼膀而飞翔,东洋的仙子只要驾一朵云。

这传统照样地出现于美术上,故西洋美术与东洋美术也一向有这不可越的差别。然而最近半世纪以来,美术上忽然发生了奇怪的现象,即近代西洋美术显著地蒙了东洋美术的影响,而千余年来偏安于亚东的中国美术忽一跃而雄飞于欧洲的艺术界,为近代艺术的导师了。这有确凿的证据,即印象派与后期印象派绘画的中国画化,欧洲近代美学与中国上代画论的相通,俄罗斯新兴美术家康定斯基(Kandinsky)的艺术论与中国画论的一致。今分两节申说:一、近代西洋画的东洋画化,即东洋画技法的西渐;二、“感情移入”与“气韵生动”,即东洋画理论的西渐。

一、近代西洋画的东洋画化

西洋画与中国画向来在趣味上有不可越的区别。用浅显的譬喻来说:中国画的表现如“梦”,西洋画的表现如“真”。即中国画中所描表的都是这世间所没有的物或做不到的事,例如横飞空中的兰叶,一望五六重的山水,皆如梦中所见,为现实世间所见不到的。反之,西洋画则(在写实派以前)形状、远近、比例、解剖、明暗、色彩,大都如实描写,望去有如同实物一样之感。又中国画的表现像旧剧,西洋画的表现像新剧。即中国画中所描的大都是“非人情”的状态,犹之旧剧中的穿古装,用对唱,开门与骑马都只空手装腔。反之,西洋画中所描的大都逼近现世的实景,犹之新剧中的穿日常服装,用日常对话,用逼真的布景。因为有这不可越的区别,故画在宣纸上的中国画不宜装入金边的画框内,画图画纸或帆布上的西洋画也不宜裱成立轴或横幅。

讲到二者的优劣,从好的方面说,中国画好在“清新”,西洋画好在“切实”;从坏的方面说,中国画不免“虚幻”,西洋画过于“重浊”。这也犹之“梦”与“旧剧”有超现实的长处,同时又有虚空的短处;“真”与“新剧”有确实的长处,同时又有沉闷的短处。然而在人的心灵的最微妙的活动的“艺术”上,清新当然比切实可贵,虚幻比重浊可恕。在“艺术”的根本的意义上,西洋画毕竟让中国画一筹。所以印象派画家见了东洋画不得不惊叹了。