第二讲 近世理想主义的绘画:拉斐尔前派,新浪漫派

自印象派兴,反对一切殉情的、耽美的艺术,绘画就向了纯粹的画的兴味的道上而进行了。但印象派不久也逢到穷途,因为印象派的大部分的作品的性质,变成“感觉的游戏”,而全无对于人生的情感反响于观者的心头。要开辟这穷途,引导新的文学的兴味于绘画的表现的世界中,也是一种方法。这样说来,拉斐尔前派在现代的我们又有新的意义了。

暂时不说写实派以后的印象派,先来看一看浪漫派的余光——近世理想主义的绘画。

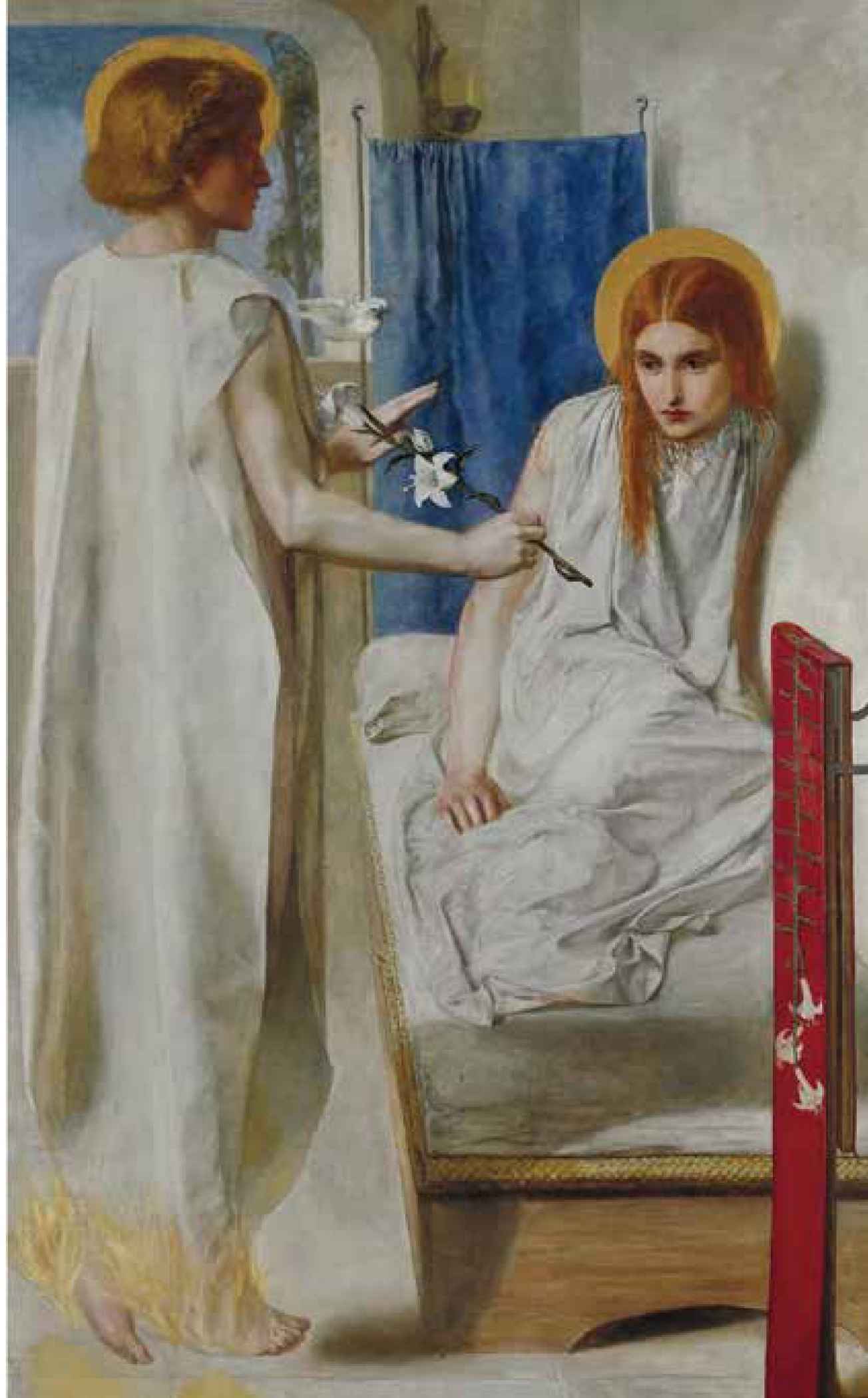

爱看《赤壁之游图》《归去来图》一类的中国画的人,一定欢喜这近世理想主义的西洋绘画。如拉斐尔前派的罗塞蒂(Rossetti)的《圣母受胎告知》《比阿特丽斯》《但丁的梦》,又如新浪漫派的勃克林(Böcklin)的《死之岛》《波之戏》等,都是依据文学,或描写理想的绘画。欢喜在画中探求意义、象征、含蓄、理想的人,一定欢喜这种作品。

十九世纪是现实主义的时代,在前面我已介绍现实主义的米勒与库尔贝的画风,他们是十九世纪现实主义的先锋,他们以后,便是印象派等现实作风盛行的时代。这是主潮。主潮以外,还有一支旁流。虽然是暂起的,弱小的,非正统的旁流,然而也极绚焕灿烂之趣,颇有盛行一时的气象。这就是所谓近世理想主义的拉斐尔前派与新浪漫派。在时代的大势上,这时候已是由库尔贝的写实主义向马奈的印象主义急转直下的当口,理想主义已属过去的陈迹;今居然有这与实生活没交涉的、虚幻憧憬的理想主义暂时出现,放出其最后的火花,实在是近代艺术上的一种奇迹。故在说正统的印象派绘画之前,现在先要把这奇迹的近代理想主义的绘画说一说。

要之,这近代理想主义是与现代生活相背驰的一种精神,不是时代与生活上的必然的发现。这是前期浪漫精神的残影,是浪漫主义的回光返照。故表面上虽然绚焕灿烂,其实全不过是技巧的,做作的,虚构的现象而已。试看英国的拉斐尔前派,法国的新浪漫派,皆止于artifcial的表现,偏于装饰的方面,神秘的方面。唯德国的新浪漫派,即勃克林的浪漫的神秘主义,虽同属与现实生活没交涉的虚构,然而其根源深从现实出发,又主观非常强调,表现出一种神秘的世界。对于最近支配欧洲画坛的德意志“表现派”有较大的暗示。故颇有研究的价值。

《圣母受胎告知》(也译为《天使报喜》,The Annunciation),但丁·加百利·罗塞蒂创作于1849年

一、英国的拉斐尔前派(Pre-Raphaelitism)

十九世纪西洋画界有两大运动,一是起于英吉利的拉斐尔前派,一是起于法兰西的印象派。前者虽不比后者的为世界的,其影响的范围较狭,然而也是近代美术史上一显著的革新运动或解放运动,不可以不注目。

拉斐尔前派的创建者是米莱斯(John Everett Millais,1829—1896),所以名为“拉斐尔前派”者,意思是欲在文艺复兴期的大画家拉斐尔(Rephael)以前的绘画中找出艺术的道路,汲取创作的感兴的意思。首领人物除米莱斯以外,还有亨特(William Holman Hunt,1827—1910)与罗塞蒂(Dante Gabriel Rossetti,1828—1882)。罗塞蒂为诗人画家,尤为有名,与东洋的王摩诘(王维,唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。——编者注)为千古遥遥相对的双璧。这派的画家,一致反对当时的画风,他们以为文艺复兴以来奉为艺术界的偶像的拉斐尔的绘画,尚未完全,且有错误,后人皆盲目地崇拜他。他们主张作画须以“自然”为师,从“自然”中求灵感,集同人出版一月刊杂志,叫作《萌芽》(The Germ),以宣传他们的主义。然而终于因为力弱,不久同人纷散,杂志也停刊。幸有当时大批评家罗斯金认识他们的精神,竭力保护,为他们向世界间说明又辩护这画派的原理。故后来仍由罗塞蒂指挥,发展而为“新拉斐尔前派”。

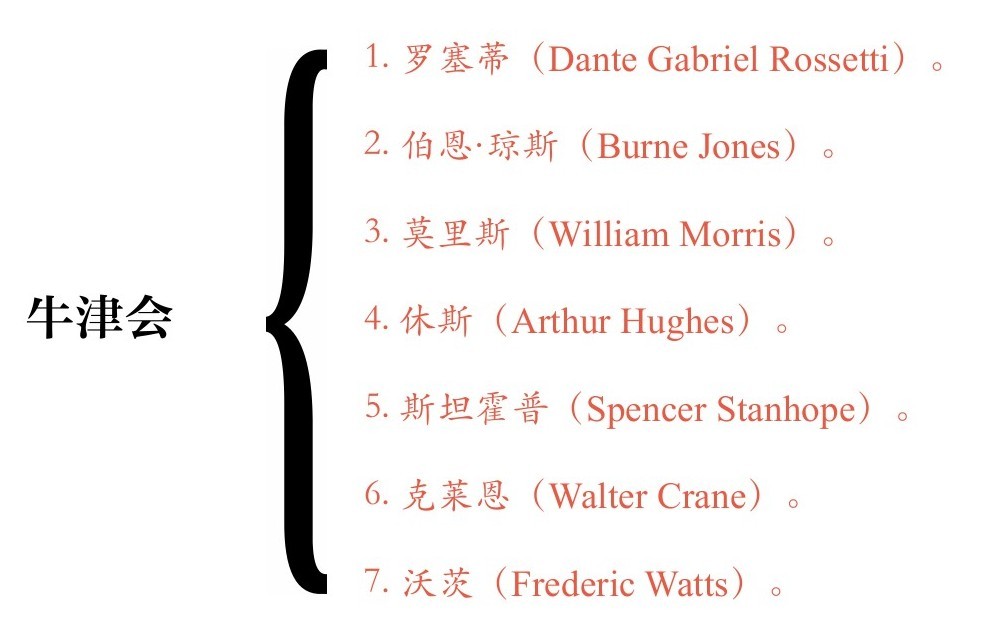

新拉斐尔前派,是拉斐尔前派的写实主义与罗塞蒂的浪漫的空想主义所合成。其代表作家有七人,名曰“牛津会”(“Oxford Circle”),即:

但后六人不似罗塞蒂的富于热情与诗趣,而渐趋向于画面的图案,倾向于后来的印象派。就中莫里斯,是世界著名的工艺美术家。罗塞蒂在新旧两时代均是重要人物,他的画风又有“罗塞蒂主义”之称。

欢喜在绘画中找求文学的意义的人,看拉斐尔前派的绘画,正配胃口。尤其是像罗塞蒂的作品中,鲜明地表出着对于恋爱的恍惚的欢喜。在反抗旧道德支配的生活而感情激烈地觉醒的“夸扬时代”,这类作品最足以牵惹一班新人的心。法兰西的印象派的作品,毫不含有文学的内容,故在不能从绘画本身感得纯粹的画兴的一般人,不能感到其兴趣。又在十九世纪末,印象派的作品的复制品极稀,故一般的刊物的插画,大都取用拉斐尔前派系统的浪漫的或理想主义的作品的复制品。文学者或一般人,要达到能用纯粹的绘画的兴味来看画的程度,必需相当的准备与练习。所以当时的文坛的思潮虽然已进至自然主义或象征主义,然而文坛的诸先辈仍多欢喜用文学的兴味来看造型美术。不过其文学的兴味,渐变成内面的,即从所描写的题材的性质上感得人生的深的意味。故殉情的耽美主义的拉斐尔前派的风行于当时,是当然的结果。

自印象派兴,反对一切殉情的、耽美的艺术,绘画就向了纯粹的画的兴味的道上而进行了。但印象派不久也逢到穷途,因为印象派的大部分的作品的性质,变成“感觉的游戏”,而全无对于人生的情感反响于观者的心头。要开辟这穷途,引导新的文学的兴味于绘画的表现的世界中,也是一种方法。这样说来,拉斐尔前派在现代的我们又有新的意义了。

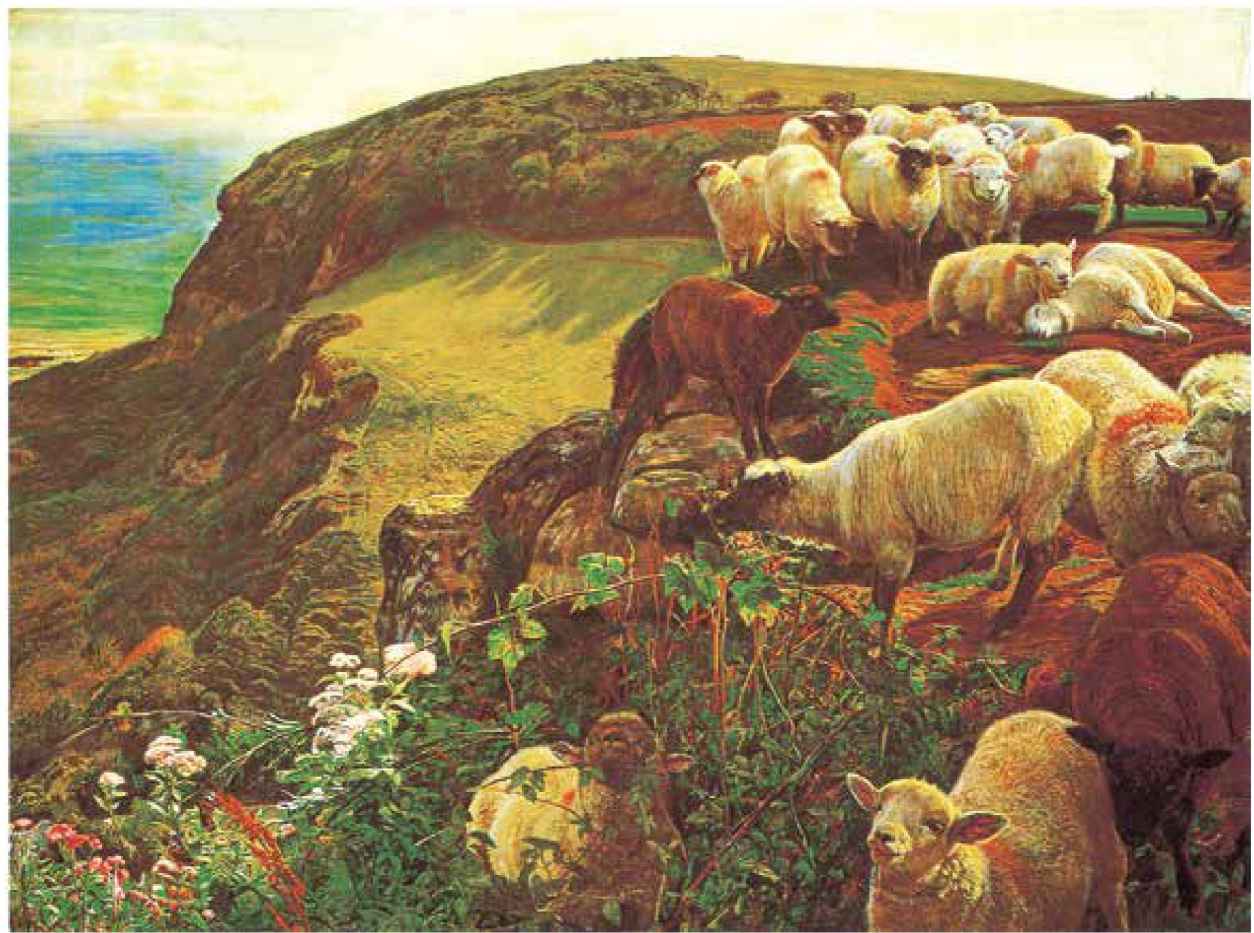

《我们的英国海岸》(Our English Coasts),威廉·霍尔曼·亨特创作于1852年

二、德、法的新浪漫主义

十九世纪虽说是现实主义的时代,然其真能占有地位,在法兰西也是世纪末的事,而全十九世纪,暗中仍是受浪漫主义的支配的,唯一的,近似于现实主义的库尔贝在当时只是世人的嘲笑物,不过他自己沉溺在现实中而已。至于米勒的巴比松画派,反接近于浪漫主义。反之,浪漫主义的倾向,则在德拉克洛瓦(见序讲)以后愈加风靡时代,直达十九世纪后半,英国的拉斐尔前派的新浪漫主义运动起而响应之,同时在法国与德国也唤起同样的运动。故偏这方面看来,浪漫主义反而好像是十九世纪的艺术的主潮。这不但是绘画界仅有的现象,又似乎波及文化全部。即如文学,对于左拉、莫泊桑等的新倾向的作家,一方面又有波德莱尔、凡尔哈伦的诗,梅戴林克的剧等的有力的表现,便是其著例。这大概是因为当时的法国有感于革命与拿破仑的幻灭,又感到政治外交上的困难,再舍弃帝政而取共和政,自此至后来的普法战争之间,他们对于社会的改革与现实已感到绝望,人心的颓唐(Decadent)的倾向就表现于艺术上,为非实际的,同时又为外面的,装饰的,平板的,非社会的,非积极的,个人的,耽美的,陶醉的表现。其代表者可举夏凡纳(Chavannes)、莫罗(Moreau)、勃克林三人。前二人为法国画家,后一人为德国画家。

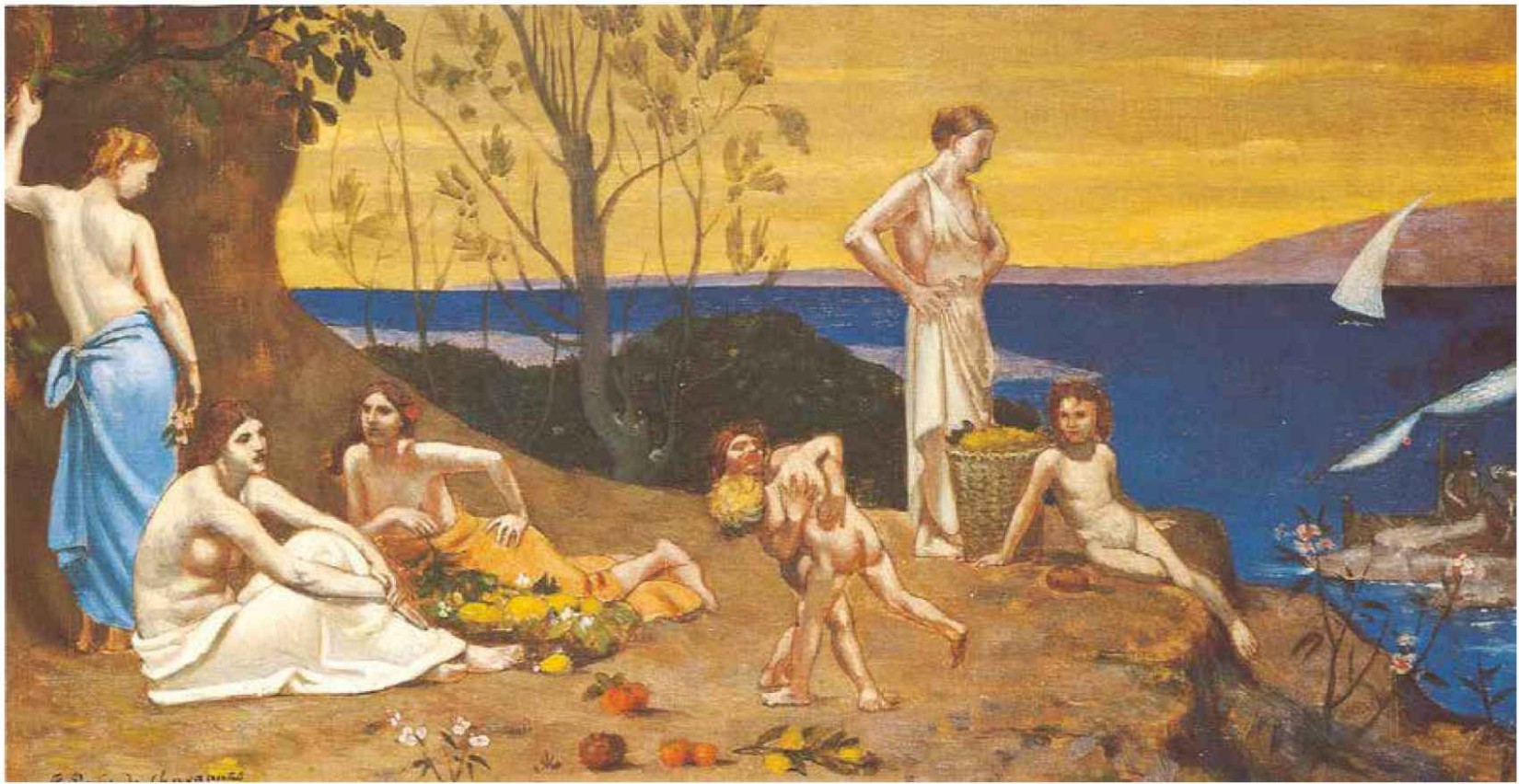

夏凡纳(Pierre Puvis de Chavannes,1824—1898)有十九世纪法国最大画家之称。其特色为优丽,有极美的线与澄明的色,表出如梦的幽静的境地。他受当时流行画风的影响极少,在当时是一个不同道的异端者,其意识完全超越现代,与现代没交涉。在他,世间一切都是无始无终,永劫不变的。没有运动,也没有力。没有苦,也没有悔。没有深度,也没有强度。因之其题材都取自太古的神话,及中世的基督教中。然其所描的世界,绝不是像古代希腊人所描的快活的欢乐境,而都是病的近代人所憧憬的平和境,且其作品绝不是无味干燥的外界的写真,也不是出自思想的宗教的内容的,而全是音乐的、诗趣的情调。故看了他的画,使人梦见甘美的儿时乐的世界,使人的灵魂脱离紧张、切迫的现代,而身心沉浸入无边的乌托邦中。然他不像后述的莫罗与勃克林描写世间不能有的奇怪现象(例如《死之岛》),他是一个梦想家,然其所梦想的不是不可思议的东西,而常是从现实的世界抽出的,在这意义上他是写实主义者,现实主义者。然这所谓现实,原是说他的梦中的现实,不是说真的现实。他在画界上的功勋,是在当时法国的,完全说明的,夸张的壁画中,吹入新浪漫主义的生气,而筑成了现代壁画的基础。他在法兰西诸郡所描的大壁画,实在不少,到处有他的梦幻似的作品。其最有名的,是巴黎的邦推翁(Pantheon,即先贤祠)中的《圣球尼凡夫一代记》,及市厅的《夏与冬》,马尔赛友的龙香宫的《希腊殖民地》等,里昂博物馆中的《艺术与自然》,美国波士顿图书馆中的《谋士像》等。

《田园诗》(Pastoral),皮埃尔·德·夏凡纳创作于1882年

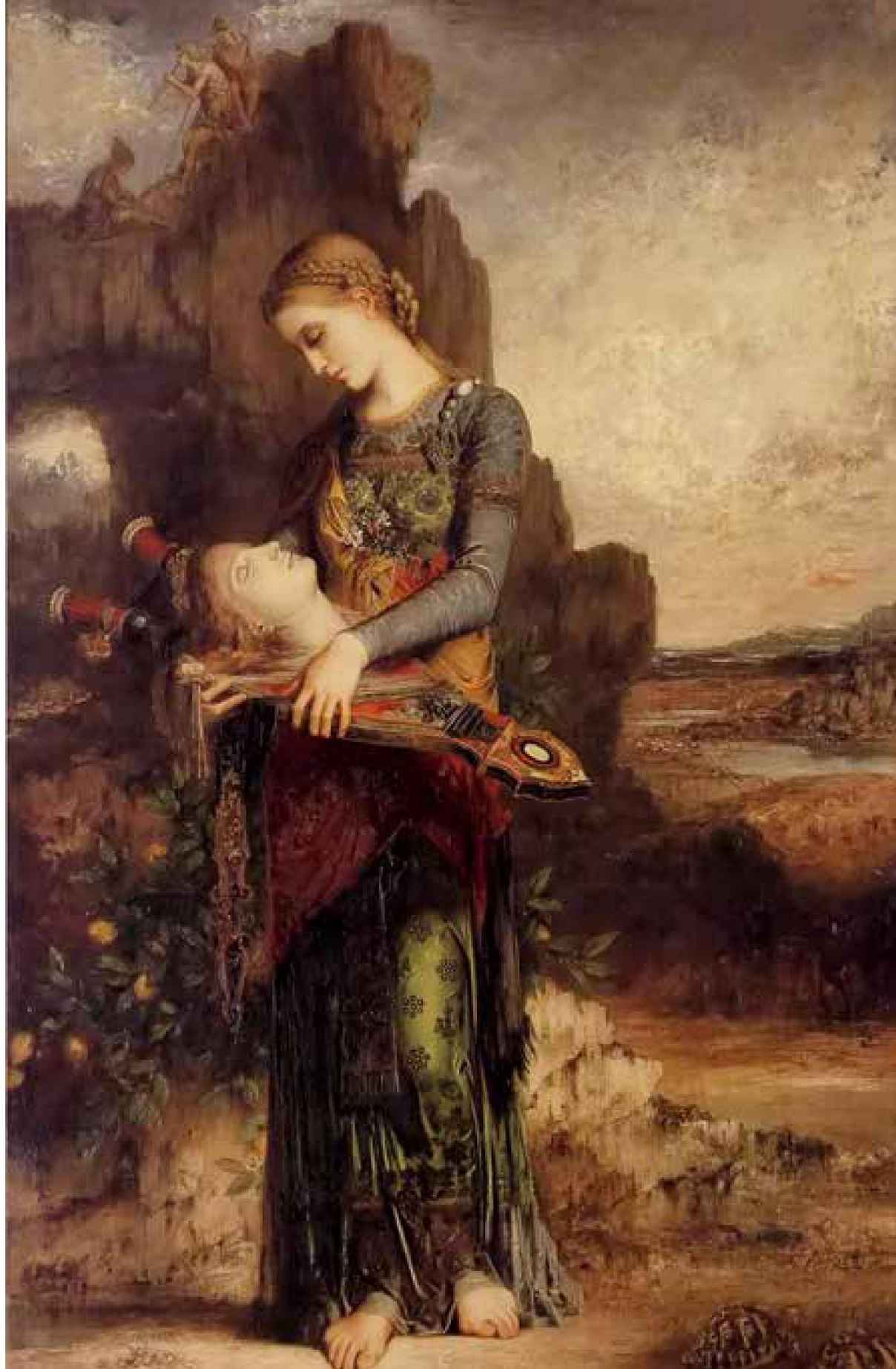

莫罗(Gustave Moreau,1826—1896)比夏凡纳后两年生,先两年死。他与夏凡纳同一倾向,然多古典主义者的分子,同时又有一种恶魔主义的深刻与奇怪。夏凡纳是禁欲主义者,莫罗是奢侈者;在技巧上,夏凡纳是简朴的,莫罗是细致的。莫罗的特色是世纪末的思想,及强烈的肉感的表现。但他的画缺乏夏凡纳似的纯洁性,故不能使观者对之发生亲爱;同时有一种刺激人心的力。其题也不限于西洋古代,又取印度的古典的神话。他非常爱惜自己的作品,不肯出卖,这也是画家的奇癖。故他的遗作全部保存在莫罗美术馆中。要之,他是生于现代的“恶之华”的一人。他的艺术,是恐怖的世界的美化、高调。上述的威廉·勃雷克、罗塞蒂、莫罗,及后述的勃克林等的不可思议的世界,虽说与现实主义异途,与现实生活没交涉,然而实际上都像妖艳的毒蛇在诱惑现代的我们。

最后请述德国的妖魔画家勃克林。

《拿着俄耳甫斯头颅的色雷斯姑娘》(Thracian Girl Carrying the Head of Orpheus on His Lyre),内容取材于希腊神话,古斯塔夫·莫罗创作于1865年

勃克林的画,在上述数人中比较的著名于世。本书所揭的《死之岛》与《波之戏》,是他的代表作。试看《波之戏》描一片海波,波涛中有美丽的裸体的少女,在水中游,后方有一可怕的巨大的魔鬼,下半身浸在海水中,上半身兀立,张臂向少女,作来扑的姿势。题名曰《波之戏》,就是把男波女波的相扑相逐的姿态象征化为魔鬼与美女。放过洋,看见过滔天大浪的猛烈的扑逐的光景的人,看了这画一定惊佩勃克林的象征的描写的巧妙!又如《死之岛》,描出四周包着悬崖绝壁,与世隔绝,只有渡死者的一船可通。岛的内部深沉而阴暗,是不可测、不可知之境。白衣的死神直立船中,静静地移泊,把船中的新鬼带到这岛上来作永远不归之客。这画容易使人感到严肃、恐怖,又容易使人陷入沉思。

现代德意志画家中,一方面有描写轧铁工场的门采尔(见前讲)的现实主义,其反对方面有代表理想派的勃克林,从表面看来真是奇怪的对照。勃克林是商人之子,入美术学校学画,又游览各地,终于成了画家。然他对于古人的作品,只是感激而已,决不想去模仿他们。他虽是德意志人,然受意大利的海岸风景的影响甚大,故其艺术上的故乡,不是德意志而是意大利。

他是理想主义者,然不像上述的数人的仅满足于外面的美与从形象上来的诗情的表现而已。这正是他的德意志人的特质。故评家说他的艺术的最主要物是内容。他作画时,必钻入对象的内面,费思索,而从其深奥处描写出来。他说:“无限际地研究自然,是不必要的。”他常常旅行意大利,然而回来的时候永没有一张写生或摹写的绘画带来。所以他作画不用模特。然而他有可惊的记忆力,描写物象比用模特更为精确。即十年前曾经见过的事物,也能极详细极明了地背写出来。故他的风景,都是明确的,个性的。他的风景,在表现上、技巧上,都有吸引人的魔力。然而当然没有像印象派以后或巴比松画派的桌上物的如实的描写,与有生气的自然趣味。因为他本来不是现实主义者的自然观赏者,也不是风景专门家。他只是以理想的心境为对象,不分自然与人生,现实与梦,实在与空想的差别,把一切当作实在,同时又当作理想,当作写生,当作创作而描出。故除了肖像画与宗教画以外,他的画中无不伴着美丽的风景,没有人物点景的风景画也不少。要之,他是用自然与人为题材而表现他的心境的。他的内的思想便是他的第一义。故他的画,都富于内面的情调,他所描的岩石、水、空气、树木,都能同他的心共鸣,共悲,共叫。极言之,波涛、森林、岩石,在他看来都是感觉、情念,都作人的姿态,且有人的灵魂。不朽的大作《波之戏》,便是从此产生的。在他看来,波涛都妖精化了。《森林的沉默》,在他能看见包藏秘密的女子;《死之岛》是最冷、最硬、最暗的象征的描写。他的表现,严肃、庄重,他的作品都是带神秘性的象征画。他不是像法兰西的浪漫派画家从现象中发现奇怪与情热,他是用他的主观来直接把现象奇怪化,神秘化,理想化。这便是表示他的德意志人的自然征服——主观主义的表现。

《波之戏》(Spielder Wellen),阿诺德·勃克林创作于1883年

《死之岛》(The Isle of the Dead),勃克林最著名的《死之岛》系列作品之二,创作于1880 年