第四讲 寺[12]的艺术

但这并不全是迷信,伟大的宗教建筑,往往能从直感上给人一种启示,使人心暂时远离颠倒梦想的苦恼,而回顾生命的本源。

西洋的建筑史,可说有大半部是关于教堂建筑的。自四世纪至十七世纪的千余年间,建筑家所研究的题目老是教堂。故教堂艺术,详细地说起来,“洋装一厚册”也说不尽。现在我只谈谈此种艺术的来由、概况和几个著例。

殿与教堂的区别,前者是以住神(神像)为主的,后者是以住人(教徒)为主的,前者是所谓“异教时代”的宗教建筑,后者是基督教时代的宗教建筑。异教,就是异于基督教的宗教,像埃及的崇奉自然神,希腊崇奉守护神,在基督教看来都是异教。而基督教算是正教。

基督教成为正教,始于西历纪元三百十三年。基督教徒在以前一直受罗马人虐杀,后来他们帮君士坦丁大帝杀敌,获大胜利。大帝就在三百十三年下“基督教徒保护令”。基督教徒感激之余,帮他夺江山愈加出力,终于使他在纪元三百廿三年上统一东西罗马,获得了绝对的支配权。这一年他又下令,定基督教为“国教”。这两个令非同小可!千余年间政治和宗教的葛藤,艺术和宗教的纠缠,皆从这时候开始。这可说是文化史上的一大转机。

基督教徒在被虐杀的时代,设礼拜堂于地窖中,名之曰“卡塔可姆”(catacomb),即地下礼拜堂。到基督教被钦定为国教之后,就在地上建筑教堂,名之曰“巴西利卡”(basilica),即地上礼拜堂。这是最初的教堂建筑,重在实用而忽略形式。六世纪以后基督教逐渐得势起来,这种教堂建筑的形式也逐渐进步起来,成为华丽的“拜占庭式”(Byzantine)与庄重的“罗马式”(Romanesque),到了十三世纪的教权全盛时代,教堂建筑也极度地艺术化,成为锦绣的森林似的“哥特式”(Gothic)。十六世纪后,商业都市兴,复古运动盛,宗教势力开始衰落,教堂建筑也渐渐疏远宗教而取古典美的形式,成为“复兴式”。至十七世纪教堂建筑告终,转入宫室建筑的时代。现在把上述的经过略加说明如下。

意大利帕埃斯图姆(Paestum)的赫拉一世神庙(Temple of Hera I),建于公元前550年,巴西利卡结构

一、地下礼拜堂

这种教堂的出发点,是地窖。当四世纪以前,罗马人疾视基督教,不许他们在地上建立礼拜堂,又屡次虐杀教徒,或令他们当奴隶,或把他们驱逐出境,甚或把反抗命令的教徒的身体用油脂涂裹,当作大蜡烛燃烧,以照明他们的狂欢的歌舞宴会。然而教徒的信仰心益坚。不许在地上建教堂,他们就在地下设立机关,开一地窖,当作秘密集会之所。这就是所谓“地下礼拜堂”。我国春秋时代的郑庄公对他的生母说了一句“不及黄泉,无相见也”,后来懊悔起来,为维持王者言语的尊严,曾经“掘地及泉”,和他的母亲在隧道里相见。西洋初期基督教徒的营造地下礼拜堂,和这件东洋历史上的故事大致相类,不过前者是主动的,后者是被迫的。这些地下礼拜堂的壁上,凿着许多龛。他们把被虐杀的信徒的尸体或骨片供养在龛中,而在那里虔敬地祈祷。龛的里面雕刻着种种教义的表号。例如草蔓、果实、花卉、小羊、鸠、小船等,各表示着一种宗教的意义。这些地窖,便是他年的锦绣森林似大教堂的胚胎。

意大利罗马圣母堂(内部结构)。此为巴西利卡的遗构的一例

二、地上礼拜堂

君士坦丁大帝教徒护令一下,基督教徒重见天日,就开始堂皇地在地上建筑教堂。这就叫做巴西利卡。这是教堂建筑的萌芽。形式朴质,以实用为本位。基督教徒受了长年的压迫之后,一朝得势,便毁坏异教的神殿,拿他们的石材来改建基督教教堂。这种教堂的建筑法,与异教的神殿(例如希腊罗马的神殿)不同。异教的神殿以供神像为目的,拜祷的人都在殿外,故神殿不须顾到住人的“实用”,可以自由地讲求美的效果,造成精巧玲珑的像帕特农(见前讲)的殿堂。现在的基督教教堂目的就和它们不同。他们是为了人而造的,为了教徒做礼拜而造的。这些教堂建筑,含有救济众生的使命,仿佛是教徒的集会所,是地上的天国。其造法当然以实用为本位。因此这种建筑,完全反对向来的罗马神殿的样式,却以罗马的巴西利卡为范本。所谓巴西利卡是一种公共集会处。皇帝的公厅、法庭、市场、民众的会所,都包含在这建筑里面。其地基一律取长方形,一方的短边的正中开着大门,其对方的短边的正中设着龛。龛的前面设一小小祭坛。其余长方形的广场中全部是教徒祈祷、众生礼拜的地方。故巴西利卡在罗马时代原是“裁判所”的意义,到了基督教时代就变成了教堂。外形相似,名称相仍,而作用不同。只是内部构造稍异:东西向的长方建筑物中,外面设一正方形的回廊,于其中央设泉水。里面的广间有两排或四排的柱列,纵断地把这广间区划为三个或五个的细长广间,中央的一间比两旁的稍广,且高。祭坛就设在这中央广间的里面。像罗马的圣母堂(Sta Maria Maggiore),便是巴西利卡的遗构的一例。

这巴西利卡是教堂建筑的基本形式。基督教文化渐次发展,教堂建筑形式亦渐次复杂变化;但这基本形式始终不改。

三、拜占庭式

君士坦丁大帝统一罗马后,即迁都于东部拜占庭(Byzantium),这种教堂建筑的基本形式跟了他东渐。后来建筑法渐次进步,形式大加华丽,建筑史上称之为“拜占庭式”,为教堂建筑的一种特殊的风格。其地的圣索菲亚(St.Sophia)教堂便是其一个代表的例子,这教堂现在还完好地立在君士坦丁堡[13](大帝迁都拜占庭后,改称其地名为君士坦丁堡),这是大帝祀奉全能神而建设的。后经火灾,重建,完工于五百三十七年。其天井高一百八十六英尺,全体涂纯金。内有金银七彩的镶嵌工艺(mosaic),东方艺术的风趣极为浓重。同地同风的建筑非常发达,自成一种文化,称为“拜占庭艺术”。一千四百三十五年,此古都为土耳其所灭,这种文化散布各地。巴西利卡的教堂基本形式流传到西方,又展出一种新形式,称为“罗马式”(Romanesque)。这种样式比前者更为新颖而健全,流传的地方也比前者更广。基督教教堂的建筑形式到这时候才确立。九世纪开头,即纪元八百年,查理大帝在罗马的圣彼得大教堂[14]中举行戴冠式,为基督教文化史上的第二大转机。基督教文化中的有力的代表者的教堂建筑,在这时候开始脱离了古典的残骸而创造新的北欧的样式。

位于土耳其伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂,其外部装饰粗糙,内部却精致奢华,是典型的拜占庭式建筑

位于今天梵蒂冈的圣彼得大教堂(St.Peter's Basilica,也称圣伯多禄大教堂),世界第一大教堂

圣索菲亚大教堂华丽的内部装饰

意大利比萨教堂、洗礼堂及斜塔,形式庄重而有艺术的统一,为罗马式建筑的佳作

四、罗马式

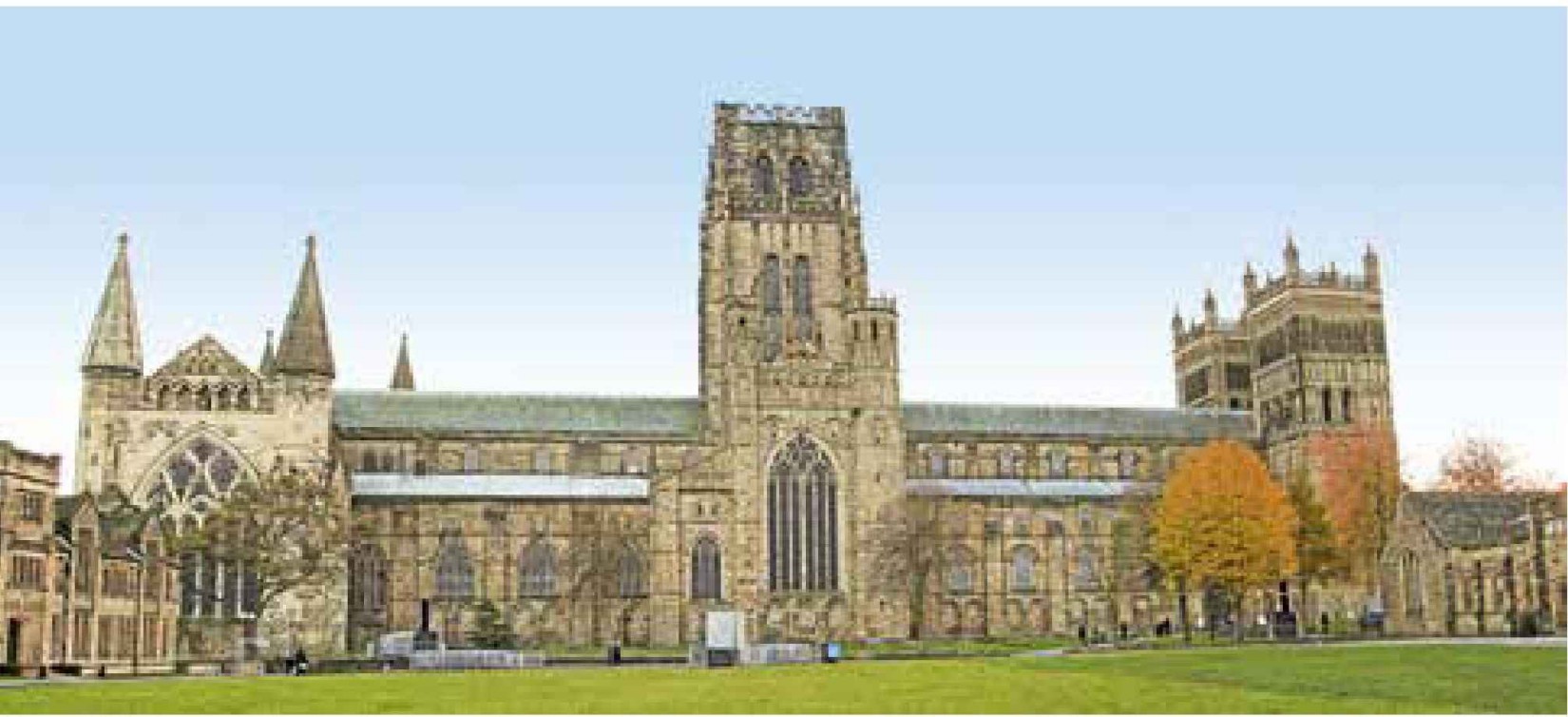

最初这罗马式发展于意大利,次流传于德国和法国,到了十二世纪而盛行于全欧。这是罗马主义向北方的进展。这种建筑形式,庄重而典丽。外形上的显著的特色,是拱门(arch)形式的改变。向来的教堂用纯罗马式的半圆形拱门。自十字军东征,沟通东西文化后,东洋风的三叶形、马蹄形的拱门渐被巧妙地应用在教堂建筑上,就成为罗马形式(后来的哥特式所盛用的尖头拱门,便是从这里出发的)。有名的比萨(Pisa)教堂、洗礼堂及斜塔(Campanile)便是属于这样式的建筑。

翻过美术史的人,大概不会忘记了这奇怪的斜塔。这塔所属的教堂建于十一世纪末,以巴西利卡式为基本,加以拜占庭风的构造,和东洋风的装饰。十二世纪中,又在其旁建洗礼堂和斜塔。洗礼堂取圆形的基地,全部用大理石建造,形式简明而新颖。斜塔为七层的圆筒形塔,上有小圆塔,其倾斜幅有十三英尺之大,望去好像要倒下来似的。这倾斜的原因,一说是故意如此的,又一说是工事中地盘沉落而使然的,不可确知其究竟。教堂、洗礼堂和斜塔,形式都庄重而有艺术的统一,为罗马式的佳作。

这种教堂形式所异于前时代的建筑者,有三要点:第一,基督教勃兴,教会制度复杂,参加祭礼的僧侣人数大增。在教堂建筑上就有扩大僧侣住处的必要。故教堂的基地向来为丁字形,到了罗马式扩充而变为十字形。第二,因为地盘广大了,构造自然也变化。向来教堂的上面盖以简素的天花板,现在改用拱门式,相交叉的半圆形的梁的末端,安置在强固的支柱上,稳固而又活跃,富有“崇高”的趣味。崇高是与宗教精神相合,为教堂建筑的最适当的形式。教堂建筑经过了这改革而始有艺术的统一。第三,是在建筑的外形也施以美的统一。向来的巴西利卡,因为专重实用,只讲究内部的布置,而忽略其外观。罗马式则在外观上求艺术的统一。其法就是添造高塔,塔是罗马式的最显著的特色。凡教堂,必于本教堂之旁添筑高塔,作为本教堂的一部分。其作用是用这高耸的形状来笼罩全体,使全部建筑集中于一点。向来的教堂远望平坦,与普通房屋无甚大异,缺乏宗教的感觉,有了这塔,远望全景,优秀玲珑,外观上就不觉其为实用的建筑,而呈纪念建筑的模样。塔的个数不止于一,有的用三塔,有的用五塔,有的用七塔。

英国达勒姆大教堂(Durham Cathedral),罗马式建筑风格

上述之点,为罗马式建筑的特色。其中拱门与塔二者,尤为其艺术的统一的要素。拱门是向上隆起的,使内部增加崇高之感。塔是指天的,使外部增加崇高之感。教堂的内容与形式,到这时候开始作有机的统一。教堂从实用本位的巴西利卡出发,到了罗马式而艺术化。再进一步,艺术比实用更注重时,就产生哥特式。这是基督教权全盛期的产物,可说是教堂艺术的登峰造极。

五、哥特式

十三世纪中,教王权势强盛。文化中心由罗马移向北欧。就在那里产生一种象征全盛的教权的教堂建筑样式,即哥特式。

哥特(Goth)是蹂躏罗马的一种野蛮民族的名称。其艺术富有一种夷狄的风趣。哥特式教堂建筑就是利用这种夷狄的风趣,为宗教艺术别开生面的。其特色如何?一言以蔽之,曰“高”。然而这高与现代商业大都市的高层建筑的高不同。前者向天,后者着地。即教堂建筑高而尖,有向上超升之感;商业建筑高而平,有着地堆积之感。故百几十层的摩天楼在实际上虽然比哥特式的教堂高得多,但在感觉上层层堆积,沉重地叠置在基地上,似觉基地不胜其重而行将陷落似的,却并无崇高的感觉。反之,哥特式的教堂实际上虽不及现今的摩天楼之高,然形似一簇怒放的春花,好像拼命地想从地上抽发出来,而向天空生长。又好像一团火焰,势将上冲霄汉似的。试看德国的科隆大教堂——这是哥特式建筑的最大作,也是教堂艺术的代表作。所谓“锦绣的森林”,在插图中可以看见。

德国科隆大教堂与英国威斯敏斯特大教堂均为哥特式风格建筑,尖顶仿佛要冲破云霄

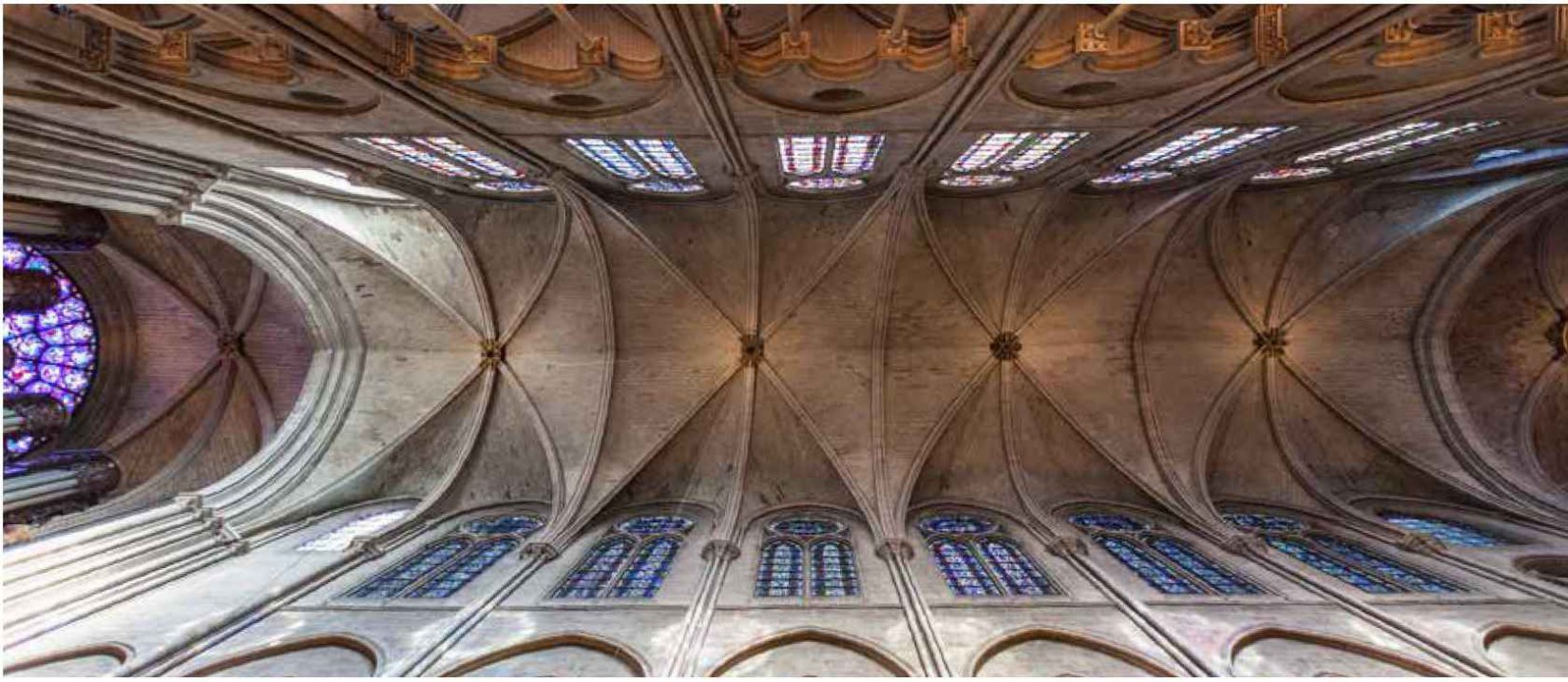

法国巴黎圣母院内部图,向上的柱束

这种建筑形式,于十二世纪时萌芽于法兰西,十三至十五世纪之间,风行于全欧。不但教堂建筑上用之,一般的建物,如城郭、裁判所、会堂、学校、病院、邸宅,也都受这种样式的影响。这样式的特色是崇高而秀丽,形成这种特色的要素,是柱和尖头拱门二事。为求增加垂直的效果,不用一根一根的粗柱,改用一束一束的细柱。又在屋顶上加尖高塔,使柱束上的许多垂直线因尖高塔的引伸而向天延长,至于无穷尽之境。柱束与柱束之间,不用壁而用尖头拱门形的窗。壁有板滞之感,足以减却上向之势,尖头窗则可增加秀丽与崇高之感。教堂的内部,无数的尖头拱门交互错综于上,仰望时似觉身在大森林中,全无屋顶压迫之感。总之,哥特式建筑全部没有墙壁,只有细柱、尖窗和尖塔。几乎没有水平线,全体由垂直线构成。

与尖头拱窗是哥特式教堂的显著特点

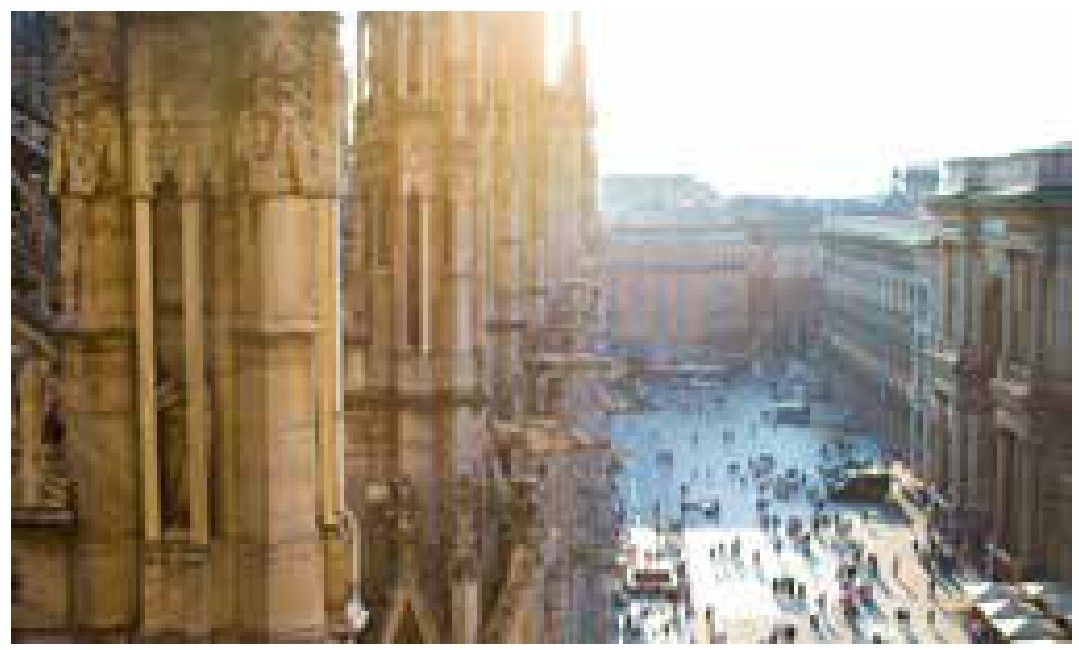

米兰大教堂规模居世界第二,仅次于梵蒂冈的圣彼得大教堂,最高的尖塔高达108.5米,图为从教堂屋顶鸟瞰米兰城

黄昏时分的米兰大教堂,其主体以白色大理石砌成,被美国作家马克·吐温称为“大理石之诗”

教堂建筑由朴素的地上礼拜堂进步而为华丽的拜占庭式,更进步而为端庄的罗马式,又进步而为“锦绣的森林”的哥特式,宗教建筑的发展就达于极点。这种极度发展的教堂建筑,其结构的复杂,规模的壮大,可说是建筑史上的一大伟观!这种式样的杰作,多在北欧。法国的兰斯大教堂(Reims Cathedral),巴黎圣母院(Notre Damede Paris),英国的威斯敏斯特教堂(Westminster Abbey),皆是其例。而德国的科隆大教堂尤为哥特式中的模范。这教堂奠基于一千二百四十八年,直至一千八百八十年而始完成,工事期间历六世纪之久,其工作之困难盖可想见。当时各国有专门研究这种极度向上的建筑法的集团,名曰Bauhütten(石工研究会),精研“高”的建筑技术,试行种种危险的构成。他们要表现宗教的神秘相,要把宗教的精神翻译为视觉的形态,要把抽象的观念用形体来表现,于是否定了石材的力学的性质,极度地使用结构的技法。科隆大教堂是冒险尝试而成功的一例。

在意大利北部地方,有因过于冒险,遭逢失败,而中途停工的教堂建筑,惟米兰大教堂为哥特式中冒险成功的第二例。原来意大利是个性很强的国家,当哥特式盛行全欧时,意大利南部坚守向来的传统,拒绝北欧的建筑潮流,只有北部有哥特式流入。而米兰大教堂为一种奇迹的成功。细看这教堂建筑的形式,可知其与前揭的科隆大教堂大同小异。这是北欧的大势与意大利的传统合并的式样,是南北两派的混血儿,可为建筑史上的一件特殊的纪念物。故其建筑工事曾经长年的讨论和争执,方才确定这般的形式。北欧的哥特式建筑一味求高,缺乏稳重安定之感。意大利的哥特式能在稳妥的基础上求高,较可避免这个缺陷。这教堂全部用白色大理石为材料,在薄暮或晚间,能给人以神秘的、空想的印象。据传说,这教堂是意大利人为欲与北方的阿尔卑斯山争高而建造的。

入了十六世纪,哥特式建筑为了冒险地求高,终于陷入自灭的运命。同时基督教势力也为了极度地扩张,达到了衰沉的时期。世间一切文化相关联,政治、宗教、艺术,互相牵制而展进着,不可分离。哥特式为了无视建筑构成的约束而一味贪高,以至于自灭。中世的封建制和教会权和它同时没落,大概也是为了无视社会构成的约束而一味地贪高的原故吧?

六、复兴式

十六世纪初,意大利商业都市勃兴,教会与封建制度所培育的中世文化骤衰。此后的近世文化以意大利为中心而展开,教堂建筑又换了一种新的样式而出现。这样式称为“复兴式”。这正是“文艺复兴”(Renaissance)的时代。

前已说过,意大利在艺术上是一个个性强顽的国家。当哥特式艺术潮流澎湃于北欧时,意大利除了北部几处地方外,不受这潮流的影响。北欧竞建那锦绣似的森林,意大利人管自营造以古代巴西利卡为基础的教堂,到了哥特式没落的时候,他们就从古典中探求美的要素,而独创新的样式。这种新样式的主要的特色,是脱却了从来的宗教的夸张的习气,而求纯美的造型的表现。换言之,教堂建筑从古代神殿出发,经过了中世的教会化,现在复归于神殿。在地点上也是如此:教堂建筑由意大利萌芽发展于全欧,现在仍归于意大利。故意大利可说是教堂的本宅,艺术的故乡。

复兴式教堂的特点有三:第一,不求高而求美;第二,不求华丽而求调和;第三,注重作家的个性。故向来建筑工事委托于多数人,现在则委托于一个人,由这个人充分发挥他的个性,创造独特的形式。这三点,是文艺复兴时代一切艺术共通的特色。

为了获得第一第二两特点,复兴式建筑盛用大穹窿。穹窿原是古代罗马建筑上所盛用的形式。建物上部加了一个半圆形的穹窿,好似一个人张着一把伞,人的地位愈加稳定,全景的中心点愈加显明,而曲线直线的对照愈加优美。塔也有使全景中心点显明的作用;然而塔势指天,有把建物从地中抽拔出来上升于天的意趣,使建物本身缺乏稳重安定之感。哥特式的缺陷主要在于此。穹窿则不然,其本身作天空形状,覆盖建筑物,使全体自成一天地。故复兴式建筑的最重大的研究,是穹窿的曲线。现在揭示世界最大的教堂穹窿,这是罗马圣彼得大教堂的大穹窿(St.Peter’s Dome),其作者不止一人,完成者是当时大建筑家布拉曼特(Bramante,1444—1514年)与米开朗琪罗(Michelangelo,1475—1564年)等。

圣彼得大教堂,是世界无二的大伽蓝,欧洲人称之为“罗马的宝冠”。这教堂并非全部在文艺复兴期造成,其由来甚久,差不多与基督教的确立同时诞生。屡经修整及改造,到了布拉曼特等的手中而大成。现在把它的来由和情状略加叙述。

据传说,这教堂是君士坦丁大帝治世所建立的。开工的时候,大帝曾经亲自拿锄头在基地上掘起最初的一块土。这基地,原是古代罗马的竞技场。当基督教布教时代,教徒就在这里被罗马人虐杀,那班殉难者或被猛兽裂食,或被全身涂油焚烧,备极惨酷。圣彼得就在这地基上受磔刑。因此基督教徒保护令下之后,这里就成了圣地。圣彼得的墓就筑在这圣地上。圣彼得大教堂就建在他的墓上。大穹窿的下面。正是受磔刑的圣徒永眠的地方。

这教堂的规模非常伟大,穹窿的外面,有一个椭圆形的壮丽的大柱廊,把圣地与俗地隔分。柱廊内的圆形地盘之大,据说可以容纳全世界的基督教信徒。椭圆形的两焦点上,设两个喷水池,水带不断地在空中描出彩虹的模样。身入其境,眼光自然集中于里面的大穹窿。向穹窿前进,入教堂门,有华丽的前廊。廊内挂着沉重地下垂的皮帐。拨开皮帐,走进里面的广堂。堂用杂色大理石构成,饰以金色。穹窿下面有华丽的天盖,天盖下面就是圣彼得之墓。这天盖是名建筑家贝尼尼[15]所造,全部用青铜为材料,高百英尺。其形式仿耶路撒冷的神殿,四根铜柱作螺旋形,备极豪华。天盖下的圣彼得的墓上,点着数百盏幽暗的油灯,永年不灭。天盖的里面,有圣彼得的雕像和玉座,金色灿烂,神圣无比。堂的四周充满着历代名家的雕刻。堂内参拜者络绎不绝。时有妇女把娇小的婴孩抱向圣彼得铜像的下面,教他和圣像的足趾亲吻。又有伛偻的老妇俯着首站立在圣像下面,用各种国语陈述她们的虔敬的祈祷。宗教的神秘的气象充满在这大广堂中。

原来这大教堂不是一地方的教堂,乃是一个国际的大教会堂,全基督教徒的大本营。这在它的内部的构造上可以窥见。这广堂除中央一大祭坛外,左右还有二十八个祭坛,以及无数的忏悔场。故任何国人均可自由选用祭坛而行仪式,用任何国语皆可致忏悔。这构造能使各国的教徒皆得自由在旅行中满足他的宗教生活。无论何国的人一入此教堂,就像走进他故乡的教堂一般可亲,不觉得生疏。故这构造一方面是极度的理想化的,另一方面又含着很多的实用的意义。

这教堂的建筑工事,有复杂的经过。最初的旧堂,自君士坦丁大帝以后千二百年间,一向不废。教徒们尊崇圣彼得遗骸,同样地尊崇这旧堂的建筑。教皇曾经想把这旧堂拆毁,受大众的反对,终未敢行。到了文艺复兴初,始由建筑家布拉曼特设计重建。布氏于工事未竟时中途逝世,由他的同乡人拉斐尔(Raphaelo,文艺复兴三杰之一)继续经营。拉氏又在工事的中途夭逝,暂时由他的两个助手继续经营。后来七十二岁的老翁米开朗琪罗(同是文艺复兴三杰之一)出来接手。这老翁费了十八年的努力,直到九十岁的时候,方始把大穹窿的骨骼完全造成。后来又经许多作家的继续努力,到了贝尼尼而大穹窿的工事方始全部完成。自重建至此,共历二世纪之久。

世人对于这大穹窿的形式,有多方的赞美词。在合理主义思想盛行的十八世纪时,法国的数学者曾用数学的理论法来赞美这大穹窿的轮廓线的美。反之,十九世纪后半,浪漫主义时代的人欢喜非合理的解释,又赞美这大穹窿为天才的直观所产生,这轮廓线乃用自由的神技而描出。有的说“这穹窿上的曲线,凌驾一切几何学的定规”。有的说“这是感觉所生的曲线,天才所创造的形式”。有的说“这穹窿的外观,为建筑艺术在地上所能显示的最美的形态,却用最简单的轮廓线描成”。有的说“这是一切伽蓝中的伽蓝”,又有人说“这不是人手所作,乃天所赐予;一切的罪恶,在这穹窿之前无法隐藏”。这话类似我国各处城隍庙里的匾额上的“到此难瞒”。但这并不全是迷信,伟大的宗教建筑,往往能从直感上给人一种启示,使人心暂时远离颠倒梦想的苦恼,而回顾生命的本源。

圣彼得大教堂前的巨大柱廊

圣彼得大教堂内由建筑家贝尼尼所造的青铜天盖

十七世纪以后。基督教中心的时代渐成过去,人心显著地倾向实际的要求。各国的君王不肯再为圣者造教堂,却热心于为自己造宫室。教堂建筑至此告终。而华丽奢侈的宫廷建筑就代替了它而兴起。这是下回讲话的题目。

圣彼得大教堂的内部

备受赞誉的圣彼得大教堂穹顶