2.后期印象派受东洋画的影响

开头说中国画与西洋画的区别的时候,曾经提出“梦”与“真”,“旧剧”与“新剧”的比喻,现在仍旧要援用一下:即梦中的情状,旧剧的表现,都是现实的世间所没有的或不能有的,换言之,即“非人情的”“超现实的”。譬如头长一尺身长二尺的寿星图,口小如豆而没有肩脚的美人像,在这世间决计找不到模型,都是地球以外的别的世界中的人物。看这种中国画,实在觉得与做梦一样荒唐,与观剧一样脱空。这是因为中国人的作画,不是依照现实而摹写的,乃是深深地观察自然,删除其一切不必要的废物,抉取其神气表现上最必要的精英,加以扩张放大,而描出之。例如伛偻是老人的表现上最必要的条件,窈窕是美人的表现上最必要的条件,捆住这一点,把它扩张、放大,就会达到寿星图或美人像的表现的境地。

向来的西洋画则在这点上比中国画接近现实得多。虽然凡艺术都不是自然的完全照样的摹写,西洋画的表现当然也经过选择配置与画化,但在其选择配置后的范围内,比起中国画来客观摹写的分子多得多。

试看印象派以前的西洋画,在描法上一向恪守客观世界的规则,例如远近法(perspective)、明暗法、色彩法、比例法(proportion),甚至“艺用解剖学”(anatomy for art student),画家要同几何学者一样地实际地研究角度,同生理学者或医生一样地实际地研究筋肉,实在是东洋艺术家所梦想不到的事!所以以前的西洋画,一见大都可使人发生“同照相一样”的感觉,再说得不好一点,都有想“冒充真物”的意思。尤其是十九世纪初叶的写实派,在题材上,在技法上,都趋于现实的极点。

然而这现实主义的思想,在艺术上终于又被厌弃。因为现实主义教人抑止情热,放弃主观,闲却自我,而从事于冷冰冰的客观(例如写实派的对于自然物的形,印象派的对于自然物的色)的摹仿。故西洋艺术界就有反现实的运动。这反现实运动的宗旨如何?无他,反以前的“实证主义”为“理想主义”,反以前的“服从自然”为“征服自然”,反以前的“客观摹写”为“主观表现”,反以前的“自我抹杀”为“自我高扬”。而世间理想主义的,自然征服的,主观表现的,自我高扬的艺术的最高的范型,非推中国美术不可。

这反现实运动名曰“后期印象派”(Post-impression),后期印象派是西洋画的东洋画化。这也不仅是我们中国人说的话,西洋的后期印象派以后的画家,都有东洋美术赞美的表示。且在他们的思想上、技法上,分明表示着中国画化的痕迹。可分别略述之。

第一,后期印象派画家的思想,分明是中国上代画论的流亚。这在后面的“感情移入与气韵生动”一节中当详细解释,现在先就后期印象派大家的艺术主义说一说。

后期印象派有三大首领画家,即塞尚、梵高、高更。踵印象派之后的有“野兽派”(Fauvists),其大家有马蒂斯、凡·东根、德朗(Derain)等。然其艺术主义大抵祖述塞尚,故塞尚可说是他们的代表者。

塞尚说:“万物因我的诞生而存在。我是我自己,同时又是万物的本元。自己就是万物,倘我不存在,神也不存在了。”他的艺术主义的根就埋在这几句话里。所以他的艺术主张表现精神的“动”“力”。他说印象派是“精神的休息”,是死的。他说艺术是自然的主观的变形,不可摹写自然,以自己为“自然的反响”。梵高也极端主张想象,在他的信札中说:“能使我们从现实的一瞥有所会得,而创造灵气的世界的,只有想象。”对于创造这灵感的世界的想象,梵高非常尊重。他要用如火一般的想象力来烧尽天地一切。他所描的一切有情非有情,都是力的表现,都是象征。他认定万物是流转的。他能在这生命的流中看见永远的姿态,在无限的创造中看见十全的光景。他的奔放热烈的线条、色彩,都是这等艺术观的表现。高更反对现代文明,逃出巴黎,到塔希提的蛮人岛上去度原始的生活。他的《更生的回想》的记录中这样说着:“我内部的古来的文明已经消灭。秋更生了。我另变了一个清纯强健的人而再生了。这可怕的灭落,是逃出文化的恶害的最后的别离。……我已经变了一个真的蛮人……”他赞美野生,他常对人说:“你所谓文明,无非是包着绮罗的邪恶!”“对于以人为机械,拿物质来掉换心灵的‘文明’,你们为什么这样尊敬?”

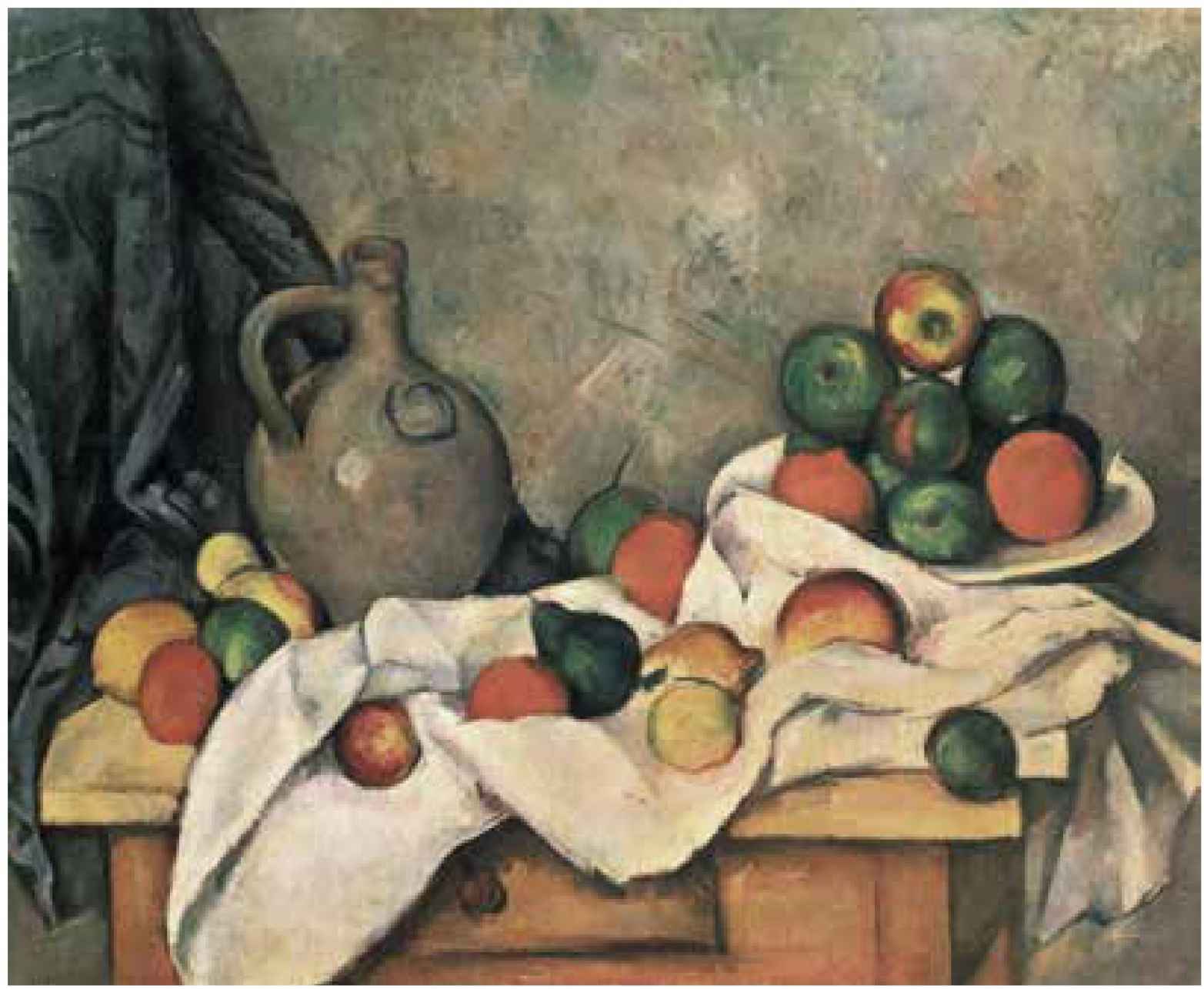

总之,这等画家是极端尊重心灵的活动的。他们在世间一切自然中看见灵的姿态,他们所描的一切自然都是有心灵的活动。他们对于风景,当作为风景自己的目的而存在的一种活物,就是一个花瓶,也当作为花瓶自己的目的而存在的一物。所以塞尚的杰作,所描的只是几只苹果,一块布,一个罐头。然而这苹果不是供人吃的果物,这是为苹果自己的苹果,苹果的独立的存在,纯粹的苹果。

这等完全是中国画鉴赏上的用语!中国画论中所谓“迁想妙得”,即迁其想于万物之中,与万物共感共鸣的意思。这与塞尚的“万物因我的诞生而存在”全然一致。王维的山水画中(如某评家所说),屋不是供人住的,是一种独立的存在;路不是供人行的,是田园的静脉管;其点景的人物,不是有意识的人,而是与山水云烟木石一样的一个自然物。六朝大画家顾恺之说:“画人尝数年不点睛,人问其故,答曰,四体妍媸,无关妙处,传神写照,正在阿堵之中。”这话的意思,就是说形的美丑不是决定绘画美的价值的。图像的形美不美不成问题,只有“生动不生动”为决定绘画美的价值的唯一的标准。伊势专一郎谓在中国六朝的顾恺之的艺术中可以窥见一千五百年后的荷兰的梵高。梵高不描美的形,所描的都是丑的形,然而梵高艺术的真价不在形的美丑上。在什么地方呢?就在“生动”。故顾恺之可谓得一知己于一千五百年之后了。

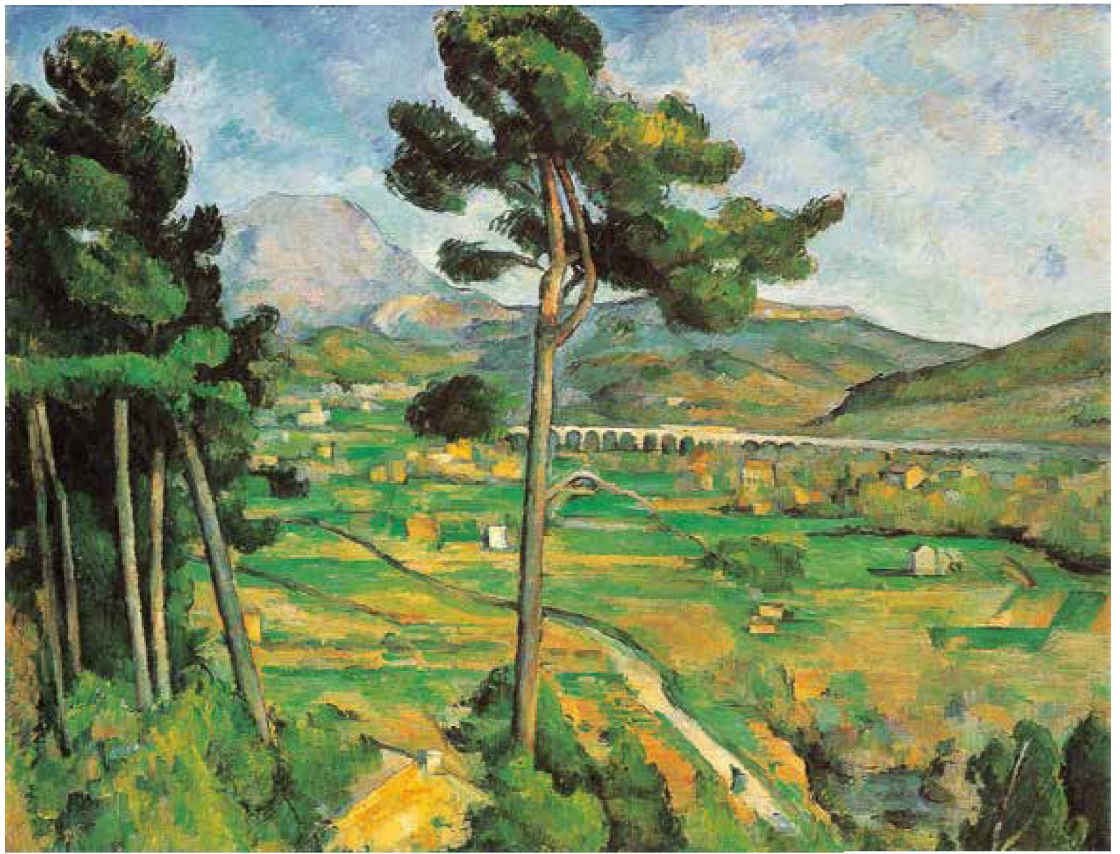

《圣维克多山》(La Montagne Sainte Victoire),法国后印象派画家保罗·塞尚作品,现藏于美国纽约大都会博物馆

第二,退出一层,就绘画技术上说,更可分明看见后期印象派绘画与中国画的许多共通点。约举之有四:即(1)线的雄辩,(2)静物画的独立,(3)单纯化,(4)畸形化。

(1)线的雄辩——线是中国画术上所特有的利器。后期印象派以前的西洋画上差不多可说向来没有线,有之,都是“形的界限”,不是独立的线。根据科学的知识,严格的线原是世间所没有的,无论一根头发,也必有阔度,也须用面积来表出。西洋画似乎真果采取了这态度,试看印象派的画,只见块,不见线;其前的写实派,像米勒的木炭画,线虽然显明,然也大半是“形的界限”,自己能表示某种效力的线很少。文艺复兴期的大壁画中也全无一点对于线的研究。但到了后期印象派,因为如前所说,塞尚、梵高、高更等都注重心灵的“动”与“力”的表现,就取线来当作表现心灵的律动的唯一的手段了。试看梵高的画,野兽派的马蒂斯、凡·东根、马尔凯(Marquet)的画,都有泼辣的线条。尤其是梵高的风景画中,由许多线条演出一种可怕的势力,似燃烧,似瀑布。看到这种风景画,使人直接想起中国的南宗山水画。至于马蒂斯,则线条更为单纯而显明,有“线的诗人”的称号。凡·东根用东洋的线来写《东洋的初旅》,骑驴、随僮,宛如赵大年的《归去来图》。中国有书画同源论,即谓书法与绘画同出一源,写字与作画本来是用同样的线条的。故线条一物,为中国画特有的表现手段,现今却在西洋的后期印象主义的绘画上逞其雄辩了。

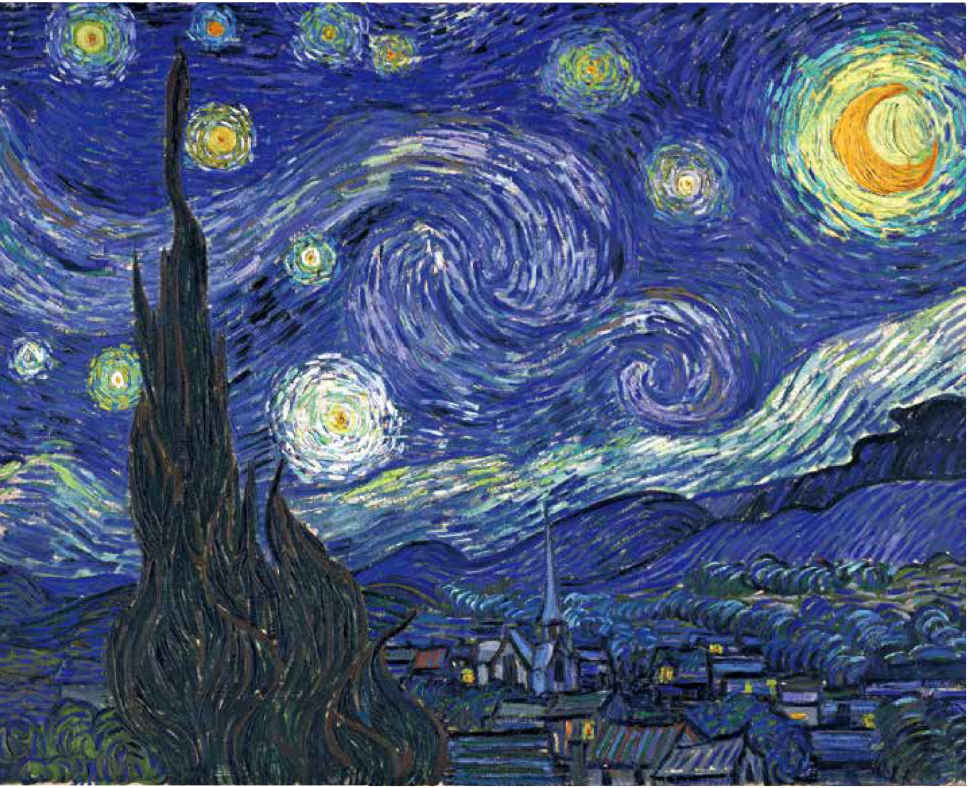

《星夜》(The Starry Night),荷兰后印象派画家文森特·梵高作品,现藏于美国纽约现代美术馆

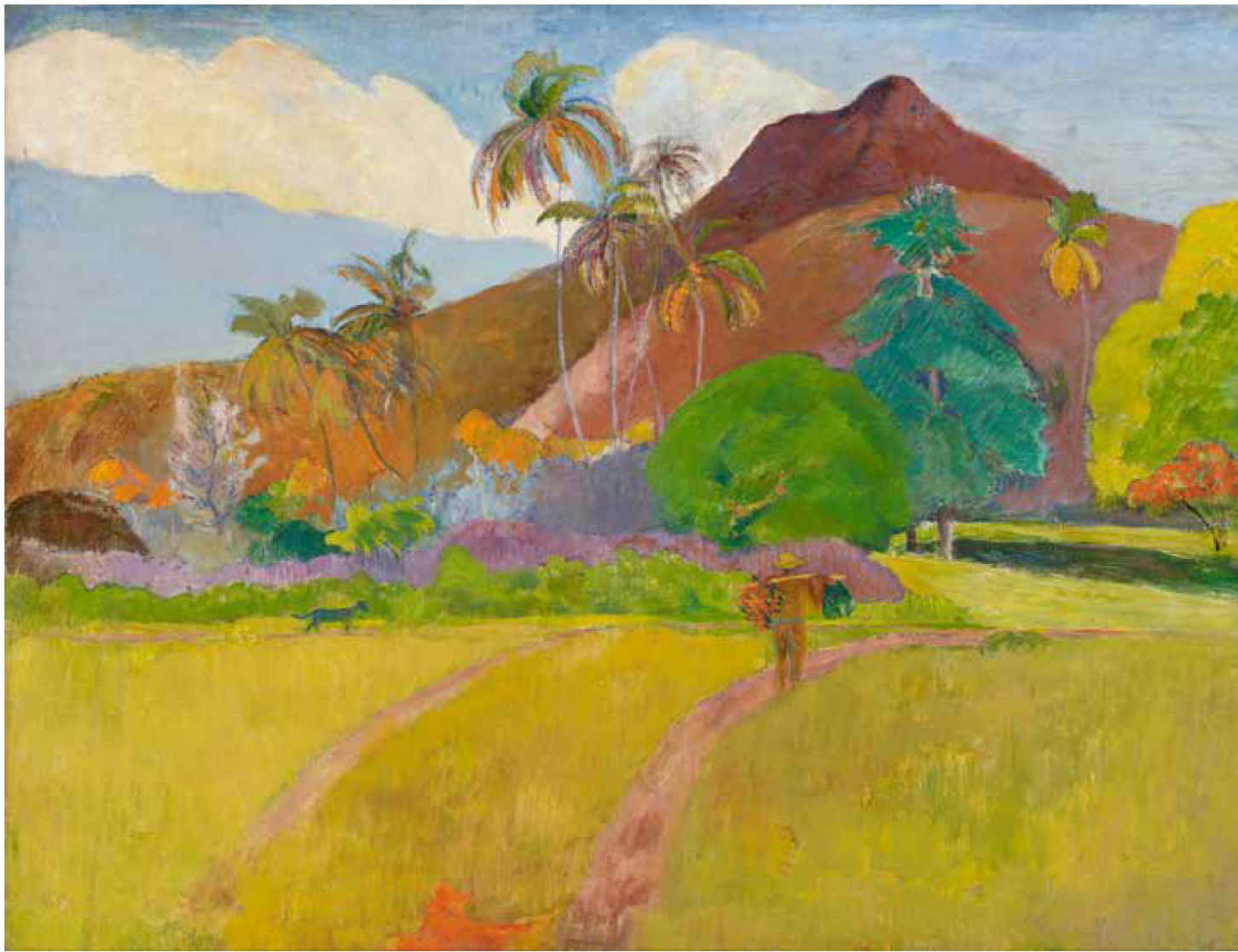

《塔希提之山》(Montagnes Tahitiennes),法国后印象派画家保罗·高更作品

《布洛涅公园大道》(Avenue Du Bois De Boulogne),荷兰野兽派画家凡·东根作品

(2)静物画的独立——在前面曾经说过,西洋画在十九世纪以前一向以人物为主题,差不多没有一幅作品不是人物画,十九世纪初的巴比松派(Barbyzon School)画家柯罗(Corot)、米勒等渐作人物点景的风景描写,到了十九世纪末的印象派而始有独立的风景画。至于静物画,则在印象派时代尚不甚流行,莫奈等不过偶为瓶花鱼等写生,然而静物的杰作可说完全没有。到了后期印象派,静物画方始成立。塞尚杰作中,有许多幅是静物——几只苹果,一块布,一个罐头,是塞尚得意的题材。其后马蒂斯等都有静物的杰作。故印象派可说是风景画独立的时代,后期印象派可说是静物画独立的时代。于是西洋绘画渐由人物的题材解放,而广泛地容纳自然界一切题材了。

《静物》,法国后印象派画家保罗·塞尚作品,现藏于美国纽约惠特尼博物馆

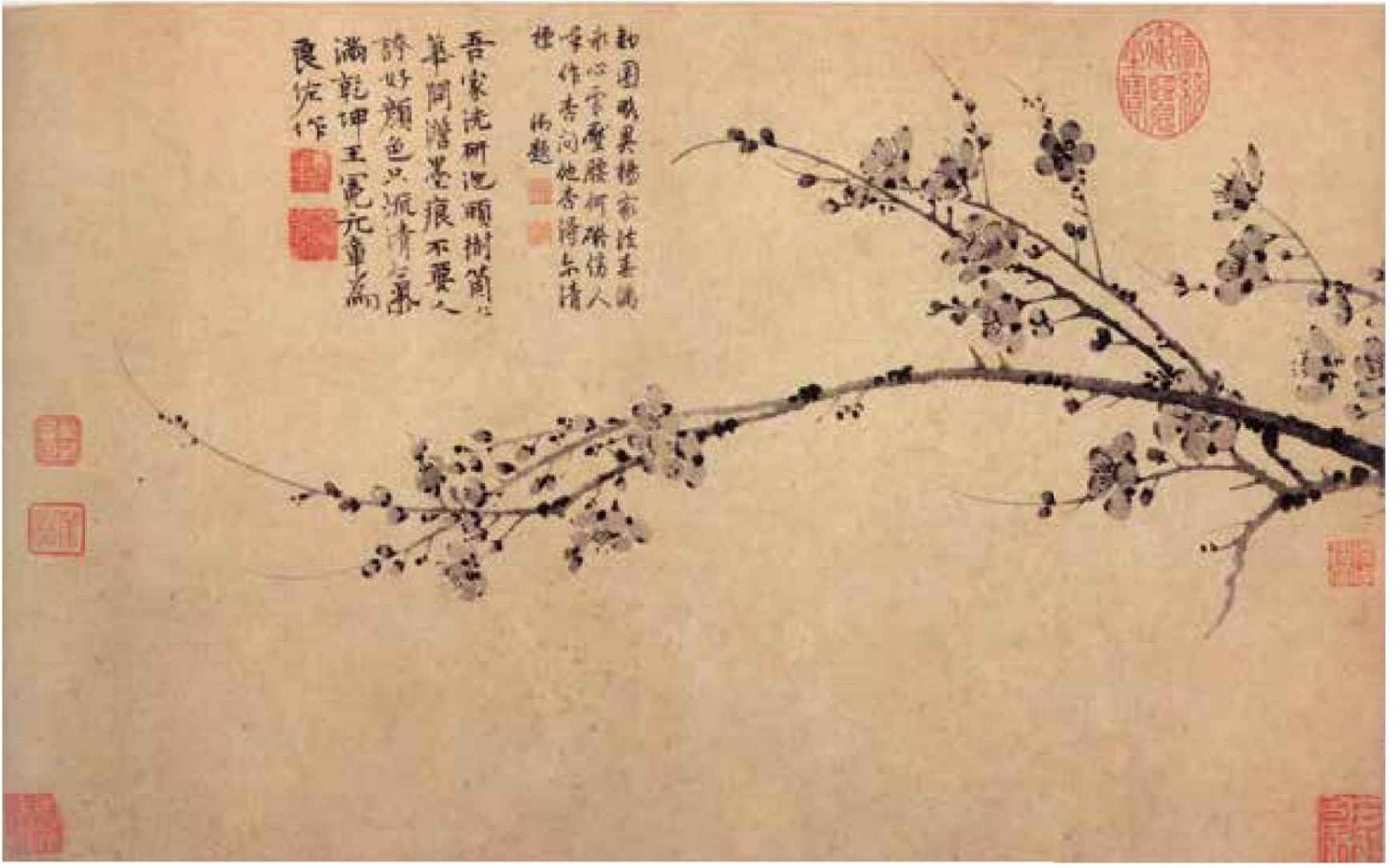

《墨梅图》,元朝著名画家、诗人王冕作品。他一生爱好画梅,所画梅花繁茂、有力,对后世画梅者影响极大

东洋画在这点上又是先觉者。中国画在汉代也以人物为中心,但唐代山水画早已独立,这在前面已经说过。至于静物画,在中国画上也是早已独立的。花鸟画有很古的历史,在汉代已有专家。六朝花鸟画更盛,顾恺之有名作《鹅鹄图》《笋图》《鸷鸟图》,为独立的花鸟画。自此以后,历代有花卉翎毛的名作,到了清初的恽南田而花鸟画大成。故所谓“四君子”——梅、兰、竹、菊——向来为中国画上重要的题材,且有定为学画入门必由之路径者。一块石,一株菜,为中国画立轴的好材料。日本某漫画家曾讥讽地说,一张长条的立轴上疏朗朗地画三粒豆,定价六十元,看画的商人惊问道:“一粒豆值二十元?”中国画取材比西洋画广泛,风景画与静物画早已独立而盛行,其原因究竟何在?探究起来,我又不得不赞美东方人的“自然观照”的眼的广大深刻!即“迁想妙得”或“感情移入”原是东西洋艺术所共通具有的情形;然而西洋人褊狭得很,在十九世纪以前只能“迁想”或“移入”于同类“人”中;东洋人博大得多,早已具有“迁想”或“移入”于“非有情界”的山水草木花果中的广大的心灵,即所谓“能以万物为一体”者也。故静物画的发达,在创作心理上论来确是艺术进步的征候。即这是在一草一木中窥全自然,在个体中感到全体,即所谓“个中见全”,犹之诗人所咏的“一粒沙里看见世界,一朵野花里看见天国”。在每一幅静物画中显示着一个具足的小天地。

(3)单纯化——Simplifcation,这与“线”互为因果。即因为要求自然形态的单纯化,故用简单的线来描写;因为用线为描写的工具,故所表现的愈加单纯。如前所述,西洋画向来重写实的技巧。致力于光与阴的表出,即立体的表出。自后期印象派以来,开始用线描写,同时就发生单纯化的理象。例如描美人的鼻子,在写实的描法上形象与明暗的调子非常复杂,但在中国画上只要像字母L地描一支曲尺。后期印象派画家也选用了这种表现法,删除细部的描写,省去立体的两面而仅画其一面,作图案风的表现。觉悟了艺术不是外界的物象的外面的写实之后,自然会倾向于这单纯化。因为既然不事物象的表面的忠实的描写,而以最后的情感的率直的表现为目的,则其表面上一切与特性无关系的琐碎的附属物当然可以删去,而仅将其能表示特性的点铺张、放大,用线描出,已经足以表现对于其物的内心的情感了。表现手段之最简单最便利者,莫如线。把情感的鼓动托于一根线而表出,是最爽快、自由,又最直接的表现的境地。所以在单纯化的表现上,线很重要。线不是物象说明的手段,是画家的感情的象征,是画家的感情的波动的记录。在后期印象派以后的画家中,这单纯化的艺术最高调的,莫如线的诗人马蒂斯。马蒂斯的人物画,颜貌的轮廓,衣裳的皱纹,都十分类似于中国画。

(4)畸形化——Grotesque也是中国画上所特有的一种状态。即如前述的头长一尺、身长二尺的寿星,横飞空中的兰叶,一望五六重的山水,种种不近实际情形的表现法,把中国画作成一个奇怪的世界,实际上所不能有的梦中的世界。这也与单纯化有连带的关系。线描法,单纯化,畸形化,都可说是根基于“特点扩张”的观照态度而来的,都是中国画所独得的特色。西洋画则向来忠于写实,不取这“特点扩张”的观照态度,所以线描法、单纯化、畸形化,根本不会鲜明地显出。二十余年前日本夏目漱石为中村不折的《徘画》作序,有这样的话:“Grotesque一语虽然原是西洋语,但其趣味绝不是西洋的,大抵限于日本、中国、印度的美术品上。”这句话似乎被西洋人听见了,他们想立刻收回这grotesque一语。于是梵高作出丑恶可怕的自画像,高更写出如鬼的蛮人,马蒂斯做了线的诗人而行极端的单纯化、畸形化的表现了。

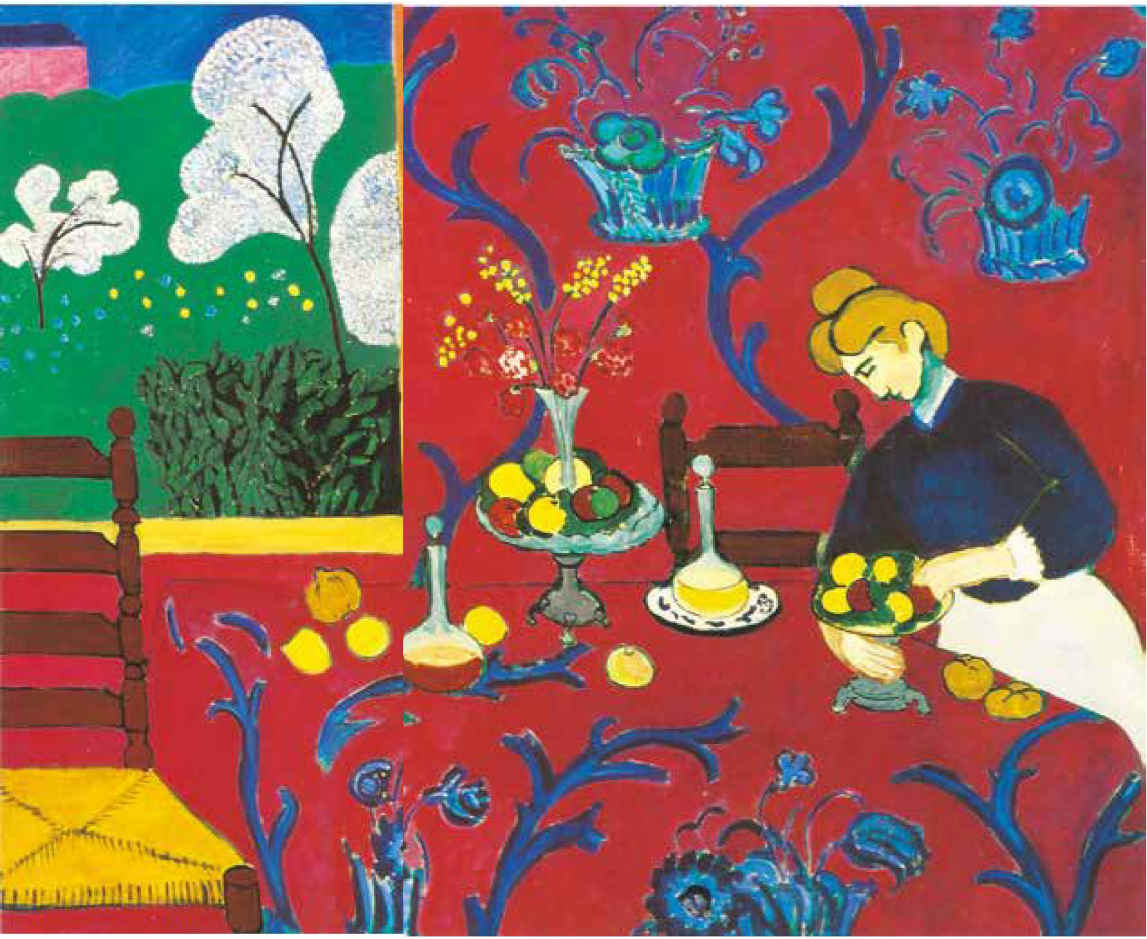

《红色的和谐》(Harmony in Red),法国野兽派画家亨利·马蒂斯作品,现藏于俄罗斯圣彼得堡赫米塔吉博物馆

二、感情移入与气韵生动

上文已就表面历述现代西洋画的中国画化的现象。深进一步,更可拿西洋现代的美学说与俄罗斯康定斯基的新画论来同中国上代的画论相沟通,而证明中国美术思想的先进。

近世西洋美学者黎普思(Theodor Lipps)有“感情移入”(Einfühlungstheorie)之说。所谓“感情移入”,又称“移感”,就是投入自己的感情于对象中,与对象融合,与对象共喜共悲,而暂入“无我”或“物我一体”的境地。这与康德所谓“无关心”(disinterestedness)意思大致相同。黎普思、福尔克特(Volkert)等皆竭力主张此说。这成了近代美学上很重大的一种学说,而惹起世界学者的注意。

不提防在一千四百年前,中国早有南齐的画家谢赫唱“气韵生动”说,根本地把黎普思的“感情移入”说的心髓说破着。这不是我的臆说,更不是我的发见,乃日本的中国上代画论研究者,金原省吾、伊势专一郎、园赖三诸君的一致的说法。

现在先把“气韵生动”的意义解释一下:

谢赫的气韵生动说为一千四百年来东洋绘画鉴赏上的唯一的标准。但关于这一语的解释,自来有种种说法。谢赫自己在其《古画品录》中这样说:“画虽有六法,罕能尽该。而自古及今,各善一节。六法者何?一,气韵生动是也;二,骨法用笔是也;三,应物象形是也;四,随类赋彩是也;五,经营位置是也;六,传移摹写是也。唯陆探微,卫协之备该之。”他把气韵生动列在第一,而以第二以下五项为达此目的的手段。然而此外并不加何种说明。因此后之画家,各出己见,作种种的解释。郭若虚谓气韵由于人品。他说:“谢赫云,画有六法(六法略)。六法之精论万古不移。然而骨法用笔以下五法可学而能;如其气韵,必在生知,固不可以巧密得之,以岁月达之。默会神会,不知然而然也。尝试论之,窃观古之奇迹,多轩冕之才贤,岩穴之上士,依仁游艺,探迹钩深,高雅之情,一寄于画也。人品既高,气韵不得不高。气韵既高,不得不生动。所谓神之又神而能精。凡画必周气韵,方号世珍。不尔,虽竭巧思,止与众工同事,虽曰画而非画。”(《书画见闻志》)他的主意是“人品高的人始能得此气韵”。后来的董其昌与他同一意见。张浦山谓气韵是生知的,他在《论画》中说:“气韵有发于墨者,有发于笔者,有发于意者,有发于无意者。发于无意者为上,发于意者次之,发于笔者又次之,发于墨者为下。何谓发于墨?轮廓既就,以墨点染渲晕而成是也。何谓发于笔?干燥皴擦,力透而光自浮是也。何谓发于意?走笔回墨,我欲如是,而得如是,疏密多寡,浓淡干润,各得其当是也。何谓发于无意?当其凝神注想,流盼运腕,初不意如是,而忽然如是是也。谓之足,则实未足;谓之未足,则又无可增加。独得于笔情墨趣之外。盖天机之勃露也,唯静者能先知之。”这是一种生知论。苏东坡诗云:“论画以形似,见与儿童邻。”倪云林也说:“余之竹,聊以写胸中之逸气耳。岂复较其似与否,叶之繁与疏,枝之斜与直哉?或涂抹久之,他人视以为麻,以为芦。予亦不能强辩为竹。”这是生知论的更明显的解释。

以上诸说,各有所发明;然解释“气韵生动”最为透彻,能得谢赫的真意的,要推清朝的方薰。方薰看中气韵生动中的“生”字,即流动于对象中的“生命”“精神”,而彻底地阐明美的价值。他说:“气韵生动,须将‘生动’二字省悟。会得生动,则气韵自在。气韵以生动为第一义,然必以气为主。气盛则纵横挥洒,机无滞碍,其间气韵自生动。杜老云,元气淋漓幛犹湿,是即气韵生动。”(《山静居画论》)综以上诸说,气韵是由人品而来的,气韵是生而知之的气韵,以生动为第一义。由此推论,可知对象所有的美的价值,不是感觉的对象自己所有的价值,而是其中所表出的心的生命,人格的生命的价值。凡绘画须能表现这生命、这精神,方有为绘画的权利;而体验这生命的态度,便是美的态度。除此以外,美的经验不能成立。所谓美的态度,即在对象中发见生命的态度,即“纯观照”的态度。这就是沉潜于对象中的“主客合一”的境地,即前述的“无我”“物我一体”的境地,亦即“感情移入”的境地。

园赖三以气韵生动为主眼而论艺术创作的心理。他说“气韵生动”是艺术的心境的最高点;须由“感情移入”更展进一步,始达“气韵生动”;他赞美恽南田的画论,谓黎普思的见解是中国清初的恽南田所早已说破的。今介绍其大意于下。

凡写暴风,非内感树木振撼,家屋倾倒的威力,不能执笔:这是东洋画道上的古人的诫训。为什么不能执笔呢?普通人一定不相信。他们以为:只要注意写出为风所挠的树枝及乱云的姿态就是了;所谓内感风的威力等话,是空想的,不自然的,在风的景色的描写上没有必要。

只要看了在眼前摇曳的树枝及乱云,而取笔写出之——画家的对于实景,果然是这样的么?眼是只逐视觉印象的么?手真能创造艺术的么?这时候的画家的心,能不放任于风骚之中而感到怯怕么?

我们必须考察作画的心情。立在狂风的旷野中,谁不慑伏于自然的威力的伟大!慑伏于这伟大的人,一定都胆怯了。然而如叔本华所说,对于这暴风的情景,我们一感到其为在我们日常的意志上所难以做到的大活动的时候,我们的心就移变为纯粹观照的状态。于是暴风有崇高美之感了。凡暴风至少须给我们以这种美感,方能使我们起作画的感兴。

试考察感得这美感时的我们的状态:在这时候,我们一定从对于暴风的慑伏的状态中解脱,不复有对于暴风的压迫起恐惧之感,反而感到与暴风一同驰驱的痛快了。

即美感的原因,是不处在受动的状态,而取能动的状态。同时这人自己移入暴风中,变为暴风,而与暴风共动。

为要说明这事实,黎普思唱“感情移入”说。感情移入不但是美感的原因,我们又可知其为创作的内的条件。这点征之于东洋画的精神,可得更精确的解说。

画龙点睛,非自性中有勇敢狞猛之气,不能为之。欲写树木,非亲感伸枝附叶之势不可。欲描花,非自己深感花的妍美不可。这是古人在画法上的教诫。——哀地(Eddy A.J.)在其所著《立体派与后期印象派》中说,这是东洋艺术对于西洋艺术的特征的精髓。黎普思用以说明美感的感情移入说,倘能应用到创作活动上,就可不分东西洋的区别,而共通地被认为一切艺术的活动的根柢了。

梵高在青年时代曾经这样叫:“小小的花!这已能唤起我用眼泪都不能测知的深的思想!”那粗野可怕的梵高,也曾对一朵小花感到破裂心脏似的强大的势力!要是不然,他的画仅属乱涂,他不会叹息“生比死更苦痛”了。

映于人们眼中的梵高的激烈,是从其对于一切势力的敏感而生的。我们所见的强烈,不是他的,乃是自然的威力的所作。梵高在灿烂的外光中制作。他同太阳的力深深地在内部结合着。他的《回想录》中记着他的妹妹侃斯尼的话:“他同夏天的太阳的光明一样地制作。花朵充满着威力而迫向他的画面。他描向日葵。”他如同发狂了!他感到了太阳,非自己也做太阳不可。勃莱克(Blake)、彭士(Burns)也对于一朵花、一株树、一块石的一个存在感到无上的伟大与庄严。

中国的恽南田在其所著《瓯香馆画跋》中叙述作画的功夫,这样说着:“作画须有解衣旁礴,旁若无人之意,然后化机在手,元气狼藉,不为先匠所拘,而游于法度之外,出入风雨,卷舒苍翠,模崖范壑,曲折中机,唯有成风之技,乃致冥通之奇。”

米勒据美术史家穆特的传记,自己与农夫一样地常到巴比松的郊野中。穿着红的旧外套,戴着为风雨所蔽的草帽,踏着木靴,彷徨于森林原野之中。他同务农的两亲一样地天亮就起身到田野中。但他不牧羊,也不饲牛,当然不拿锄,只是把所携带的杖衬在股下,而坐在大地之上。他的武器只是观察的能力与诗的意向。他负手而倚在墙下,注看夕阳把蔷薇色的面帕遮蒙到田野和林木上去。日暮的祈祷的钟响出,农人们祈祷之后,向家路归去——他守视到他们去了,于是自己也跟了他们回去。

米勒具有何等虔敬静谧的心情,米勒一日的工作,比田野中的劳动者更为辛苦!倘不看到他这一点,决不能知道他那超脱的《晚钟》(Angelus)、《拾落穗》(Gleaners)和力强的《播种》(Sower),及其他许多高超的作品如何作出。

《播种者》(The Sower),法国现实主义画家弗朗索瓦·米勒作品

米勒的工作不是“做”的,而是“感”的。他不但感到劳动的农夫的心情,又必投身入包围农夫的四周的大自然中,而彻悟到生活于大自然里的人类的存在的意义。然而他白天做了这重大的工作,还不足够。穆特又记录着他归家后晚上的工作:“晚上他在洋灯下面翻读《圣经》。他的妻在旁缝纫。孩子们已经睡了。四周沉静下去。于是他掩了《圣经》而耽入梦想。……明天早晨就起来作画。”

非“参与造化之机”,不能创造艺术。

《晚钟》(Angelus),法国现实主义画家弗朗索瓦·米勒作品,现藏于法国巴黎奥赛博物馆

恽南田在画术上是深造的人,同时在画论上又最透彻地说破作画的真谛。他的《瓯香馆画跋》中,极明快地说出作画的心境——艺术的意识的根柢上最必要的心境,人类的最高的心境。他说:“谛视斯境,一草,一树,一丘,一壑,皆灵想所独辟,总非人间所有。其意象在六合之表,荣落在四时之外。”又说:“秋夜横坐天际,目之所见,耳之所闻,都非我有。身如枯枝之迎风萧聊,随意点墨,岂所谓‘此中有真意’者非耶?”

这就是所谓“信造化之在我”,所谓“吾胸中之造化时漏于笔尖”。这是黎普思的“感情移入”说所不能充分说明的,非常高妙的境地。黎普思的所谓“移入于物中的感情”,对于前者可以说明几分;所谓“精神的自己活动”,对于后者可以说明几分;然而都不能充分说明。这种心境,是创作的内的条件,这可说是由感情移入的状态更进一步的。

“信造化之在我”,故“吾胸中之造化时漏于笔尖”。马克斯·拉斐尔(Max Raphael)谓“创作活动是内具使客观界生成的理法的,构成作用的机能”,最为得当。

“造物主的神,对于艺术家是儿子”这句话与南田的“藏山于山,藏川于川,藏天下于天下,有大力者负之而趋”也是相通的。感到世界正在造化出来,而自己参与着这造化之机的意识,是艺术家的可矜的感觉。然这感觉绝不是自傲与固执所可私有的。如南田所说“总非人间所有”,必须辟除功利的意欲,方为可能。董其昌也说这是脱却胸中尘俗的、极纯粹的心境。

故欲得此心境,必须费很大的苦心,积很多的努力。艺术家的一喜一忧,都系维在此一道上。宋郭熙《林泉高致》中说:“凡落笔之日,必于明窗净几焚香。左右有精笔妙墨。盥手涤砚,如见大宝,必神静意定,然后为之。”《东庄论画》中说:“未作画前,全在养兴。或睹云泉,或观花鸟,或散步清吟,或焚香啜茗。俟胸中有得,技痒兴发,即伸纸舒毫。兴尽斯止。至有兴时续成之,自必天机活泼,迥出尘表。”董其昌也说要“读万卷书,行万里路”。这显然比“感情移入”说更展进一步。这是更积极的,自成一说的,即所谓客观地发现的。

现在还有一件要研究的事,即世界的精神化。“感情移入”既是美的观照的必要的内的条件,既是移入自己于对象中,移入感情活动于对象中的意义,则我们的美感的一原因,必然是对象的精神化。黎普思以人间精神的内的自己活动为美感的有力的原因,这活动被客观地移入于对象中,我们发见或经验到这情形,即得美感。这样说来,在对象的精神化一事中,可酿出快感;我们因了对象而受感动,因了被移入的精神而受感动,换言之,即自己受得自己所移入的。这正是从黎普思的感情移入说而来的美感。

但在创作活动中,这状态的对象的精神化还未充分。在真的艺术心看来,世界一定完全是活物,自然都是具有灵气的。因为创作活动,非假定精神的绝对性,到底不能充分实行。

创造的冲动,其根柢也托于大的精神——绝对精神上。所以创造的冲动的根元的发动,当然非待绝对精神的命令不可。

这样看来,创作的内的条件中最不可缺的,不是“感情移入”,而必然是由感情移入展开而触发绝对精神的状态。东洋艺术上早已发见的所谓“气韵生动”,大约就是这状态了。

在画家,“气韵生动”是作画的根本义,苦心经营,都为了这点。故关于气韵生动的本质,当然有诸家不同的意见。这可说是东洋画的中心问题。

根本地检查,彻底地决定“气韵生动”说的本质,不是我们的事业。我们只是确信“气韵生动”在创作的内的条件上是必要的,故仅就这一点而解释“气韵生动”。

艺术的意识有一特征,即antinomy(矛盾)。约言之,例如所谓“哀伤的放佚”(luxuries of grief),所谓“甘美的悲愁”(sweet sorrow),又如“悲愁的悦乐”(Die Wonne des Leides)是很普遍的德语,屡见于歌德(Goethe)的诗中。像艺术上的多矛盾冲突,实在可谓世间无匹的了。一方面有“为艺术的艺术”,他方面又有反对的“为人生的艺术”。例如前述的“个中全感”的心境,也是antinomy的意识。这正是艺术的意识的神秘性。

如恽南田所说,自然的物象总非人间之所有,而在于造化之神。这话正暗示着艺术的意识的特征的antinomy的意义。这意义用“感情移入”说来解释,到底不能充分说出。必须感到自然物象总非吾人所有,而其自身具有存在的意义,方才可以说自然为心的展开的标的。自然为我们的心的展开的标的,而促成我们的心的展开,于是自然与我们就发生不可分离的关系了。

“感情移入”说的意思,是说我们把移入于自然物象中的感情当作物象所有的客观的性质而感受,因而得到美感。更进一步,我们把自然当作我们的心的展开的原因而感受,就可把自然看作“绝对精神”了。何以故?因为在这时候我们必然是把自然看作我们的真的根元的。这是艺术的意识所必经的道程。倘视自然为绝对精神,为给我们以生气的,则自然就成为我们的美感的原因了。

倘更在自己中看出自然的势,于是就兴起像梵高与米勒的感激了。“造化在我”的信念,便是这样发生的。这便是“气韵生动”的发现。

如上所述,把自然当作绝对精神观看,在自己中感到其生动——这话怎样符合于所谓“气韵生动”说?今再解释如下。

在真的艺术心看来,世界是活动,自然是具有灵气的。邓椿的《画继》中说“世徒知人之有神,而不知物之有神”,明示着艺术家的根本精神的“自然的生命观”“世界的活物观”的意义,诚可谓明达之言!我们要对于自身抱生命观,是很容易的事。把人当作有生命的观看,比当作无生命的观看更为自然。精神是在我们自己中活动,又使我们生动的,这是人们所很容易感到的。然普通的思想,总以为精神是占座于人的身体中的,有身体才有精神,或精神发生于身体中。

但是在我们体中活动的精神,是始终于我们的体中的么?——心中呼起了这疑义之后,自然要向生动的直接经验以外或以上去找求使我们生动的存在的基础了。张彦远在《历代名画记》中说:“生物之可状须神韵而后全。”明明在说,描人物与动物的时候,可为其状的根元的,是神韵。这话可说是前述的邓椿说的根柢,是促醒对于宇宙的绝对精神的注意的。

在神韵中看出直接经验的生物的根元,其结果就是在泛神论中看出最后的基础。为世界的根元的绝对的神,是唯一而又无限的。神创造一切诸物。天地间没有一物不出自神的创造。神是唯一绝对的精神。——这样的说法是泛神论的半面。泛神论的别的半面,便是气韵生动说的最有力的支柱。即创造这等万物的唯一绝对的精神,必在个物中显现;凡存在于天地间的,不拘何物,皆可在其中看见神。所以人在自己中发见创造者,原是当然之理。

唯一绝对的精神,是创造这世界,显现世界中的一一的个物的。神在所创造的个物中普遍地存在着,神决不是超越世界而存在的。神“遍在”于世界中,但是“内在”于世界中的。

关于泛神论,有必须阐明的数事:所谓绝对精神显现于个物中,并非说个物就是绝对,并非说形体是绝对的。虽说绝对者“遍在”又“内在”于世界中,但并非无论何人都可容易地认知的。要在个物中看出其创造者,必须用功夫。在自己中感到绝对者的生动,是用功夫的最便利的方法。

“气韵生动”就是站在泛神论的立脚点上,而从个物中看出创造者的功夫。有以标榜人格主义为其功夫之一种的人,像席勒(Schiller)便是。高贵的人格是映出绝对者的最良的镜,只有在高贵的人格中可以感到气韵。郭思所谓“人品既高,气韵不得不高;气韵既高,不得不至于生动”(见《图画见闻志》),就是这意思。他如“脱去胸中尘俗,学气韵生动”的董其昌意见,及画论中所常见的“须脱俗气”的训诫,都是属于这人格主义的。

关于“气韵生动”的体验,“气韵必在生知”(《艺苑卮言》)的先验说,就是说气韵是属于先天性的,这是谢赫以来的根本思想。从泛神论的以神为世界的根元的立脚点看来,这正是因为气韵之源在于神的缘故。

说气韵是属于生知的,然则人们都能感到气韵的么?谁也可以全无准备而实际地得到气韵的生动么?神遍在万物中,又内在于自己中。但是并非人人都能在实际生活上经验到神的。要使潜在于内面的神生动,须要用功夫。要使气韵生动,须要用功夫。

董其昌说:“气韵不可学。此在生知之,自有天授。然亦有可学处。”他又说发挥天赋的气韵的功夫,即——如前所揭——“读万卷书,行万里路,胸中脱去尘浊时,自然丘壑内营,立成鄄鄂,随手写出,皆为山水传神。”

然则气韵是什么呢?气者,指太极一元之气,即宇宙的本体。气在本体论研究上是精神或心的意思。程子所谓造化不穷之生气,也是说明这唯心论或观念论的立脚点的。

“天下之物,本气所积成。即如山水,自重冈复岭,以至一木一石,无不有生气贯其间。”(《芥舟学画编》)这以精神为形成世界的主体的思想,更进一步,至于“一草一树一丘一壑皆灵想所独辟”(《瓯香馆画跋》),与视“绝对精神”为创造世界的主力,而在一草一树中看出这绝对精神的思想(这是最自然的进径),气韵就变成艺术的活动的强的冲动力了。换言之,即入了泛神论的地步,气韵就是艺术创作的内的条件。

原来气韵生动不是简单的世界观,乃是艺术家的世界观,暗示他、刺激他、使他活动的世界观。气韵生动到了创作活动上而方才能表明其意义,发挥其生命。故气韵生动可名之为创作活动的根本的精神的动力。

“山形,树态,受天地之气而成,墨滓,笔痕,托心腕而出时,则气在是,亦即势在是矣。”(《芥舟学画编》)“能使山气欲动,青天中风雨变化,气韵藏于笔墨。笔墨都成气韵。”(《瓯香馆画跋》)这样看来,气韵是指导创作活动的根本的精神,支配作家的心,入于笔墨中,而支配笔墨。

气韵生动是艺术的活动的根元。倘不经验气韵生动,而茫然取笔,就是所谓囚于形似,拘于末节,到底不能作出真的艺术。

从气韵生动的立脚点看来,形似真是琐事末节而已。但这支配艺术的活动的气韵生动,其自身有什么规律?抑全是放肆的么?

《芥舟学画编》的著者说:“荆、关虽有笔,不足以论气韵之佳。故作者当先究心于条理脉络之间,不使分毫捍格,务须如织者之必丝丝入筘。”又说:“夫条理,是即生气之可见者。”气韵在放肆的心绝不是生动的。气韵是自律者。

“以笔直取万物之形,洒然自腕脱出而落于素,不假扭捏,无事修饰,自然形神俱得,意致流动,是谓得画源。”气韵不是由外物强制而成的,乃是自然的,自己流动的,气韵与势结合,取必然的过程而表现。即所谓“气成势,势以御气。势可见,而气不可见。故欲得势,必先培养其气。气能流畅,则势自合拍”。即其机会来到的时候,用了猛然的势而突进。这全是所谓“神机所到,不事迟回顾虑者,以其出于天也”。气韵生动因了内的必然而动。按照了其自己所立的非个人的(impersonal),即绝对的自存原理而发动。

气韵生动是依照内的必然的绝对的自存原理而动的,故可不烦形似,而支配形似。从气韵生动的观点看来,艺术的活动真是何等自由而融通无碍的事业!艺术的形式与内容的问题,也是极自然的。

我们把气韵生动解释到了这地步,自然要想起了现代俄罗斯的康定斯基的新画论。康定斯基是现代新兴艺术的“构图派”(Compositionists)的倡导者。他在绘画中所企图的,是精神的极端的颤撼。要表现这精神的颤撼的时候,外面的形式与手段都是阻碍物,故非全然拒斥不可。他的思想,以为引导联想向物体或外界的对象的联络的道,非一切截断不可。他是照这思想而计划,实行,尝试绘画的革新。

“艺术上的精神的方面”正是康定斯基的主眼。他以为这是形成作品的精髓的,这是创作活动的指导者。这因了内的必然的道程而作成内的“纯粹绘画的构图”(Das Reinmalerische Komposition)。康定斯基对于“内的必然”(Innere Notwendiykeit)尤为强调。他的画中,有“形的言语”(Formen-sprache)与“色的言语”(Farben-sprache)向我们示告一种神的精神。他所见的,艺术的世界是隔着廓然的城壁而与自然对抗着的王国,有精神的“内面的响”(Innere Klang)在演奏微妙的音乐。仅就这点看来,已可惊讶康定斯基的画论与中国上代的气韵生动说非常近似。

唐朝的张彦远对于形似与气韵的关系曾这样说:“古之画……以形似之外求其画。……今之画,假令得形似,气韵不生动。以气韵求其画,则形似在其间矣。”所谓得形似就是写实的意思。故以气韵生动为主眼而看来,专事写实的画到底不是上乘。因为如荆浩《笔法记》所述,“似者,得其形而遗其气”的缘故。

《林泉高致》中关于这功夫这样说着:“学画花,以一株花置深坑之中,临其上而瞰之,则得花之四面。学画竹,取一枝竹,月夜照其影于素壁上,则竹之真形出。学画山水,何异于此?盖身即山川而取之,即见山川之意度。真山水之川谷,远望之以取其势,近看之以取其质。”功夫的主眼,端在于在自然物象中感得绝对精神。形似不为形似自己而存在,乃是为气韵而存在的。写生倘不写出气韵,便是死物。故从气韵生动的立脚点看来,作画全然是表现。表现无非是根据绝对精神的要求的。

康定斯基的革新运动是托根于表现主义的。他的纯粹绘画是“内面的响”的表现。物的形都是其内容的表现。他在“精神的方面”看出艺术的根据,依照内的必然而表现自己。对于形式,他企求极端的革命,故其作品的题目都用“构图(komposition)第几号”,或“即兴(improrisation)第几号”,竭力从外界的对象上游离,而挑发内面的纯粹精神的响。在一方面看来,他是从近代音乐得到暗示的,实在可谓近代精神的勇敢的选手;但是在他方面看来,他的画论与中国的气韵生动说有这样密切的关系,因此更可确知“气韵生动”一说,不问时之古今,洋之东西,永为艺术创作的重要的条件。

以上已将中国美术对于近代艺术的技法上的影响,及思想上的先觉陈述过了。约言之,中国画在表面的技术上的特色,是风景画与静物画的优秀;在内容的思想上的特色,是“气韵生动”说的先觉。而后者又为前者的根据,故中国美术的主要的特色,归根于“气韵生动”。日本南画家桥本雪关氏说,山水画与花鸟画是东洋人的创见,在千余年前早已发达。由此可知我们的祖先怀着何等清醇淡雅的思想!这对于肉感的泰西人的艺术实在是足矜的!对于一株树,一朵花,都能用丰富的同情来表现其所有的世界,花鸟画所表现的是花鸟的国土,山水画所表现的是山水的国土。西洋人的思想,囚于唯物的观念与理知的科学的范围,不能脱出一步;反之,东洋画的精神不关科学的实体的精微,不求形似逼真,但因有气韵的表出,而其逼真反为深刻。因此东洋画在艺术上占有特殊的地位。

最后我要谈谈中国美术上所特有的书法与金石,并述对于现在的中国画的疑问。

(1)书法与金石——东洋所特有的书法美术,又是东洋人的可矜点。恐怕这是使东洋人觉悟“气韵生动”的至理的一助。字由各种线条组成,除古代象形文字以外,普通都是在形状上不表示什么意义的,纯粹的线的构成。鉴赏者仅据这等线的布置,势力,粗细,浓淡,曲直,而辨别书法的美术的滋味。这实在就是现代俄罗斯的康定斯基的构成主义的“纯粹绘画”的一种!我想来,如果不懂康定斯基的“纯粹绘画”,可由中国的书法鉴赏练习入手。凡能对于纯粹的形状(不描写自然物象的形状)感到各种不同的滋味,即得书法鉴赏的门径,即得新兴美术鉴赏的门径了。纯粹的形状,都是示人以一种意义与感情的。然而这意义与感情非常抽象、暧昧,犹如“冷暖自知”,而不可以言语形容。勉强要用言语来说,所说的也是肤浅的,不详切的。字都具有表情,同人的面孔一样,一个字有一种相貌。

然而这是就一个个的字而论的。在字的团集中,更有一种微妙的一贯之气,由各行各字各笔组成的一幅字,似乎是在演奏一曲大交响乐的管弦乐队,琴、笛、鼓、喇叭,各司其职,各尽其用,而合演融和谐调的大交响乐,缺一就不行。这就是绘画上的“多样统一”“个中全感”,即“气韵生动”的现象,除了“气韵生动”以外,更没有方法可以说明这微妙的境地了。

书法的设备很简单,且创作与鉴赏的机会很多。写好字的人,在一张明信片,一个信壳,甚或账簿上的一笔账中,都作着灵巧的结构,表着美满的谐调。在写信、记账等寻常生活中恣行“气韵生动”的创作,时亲艺术的法悦,实在是东洋人所独享的特权。

金石,也是东洋特有一种轻便小艺术品。在数分见方的小空间中,布置,经营,钻研,创造一个完全无缺的具足的世界,是西洋人所不能梦见的幽境。

(2)对于现在的中国画的疑问——我对于现在的中国画的人物题材,有一点怀疑。二十世纪的中国上海人,画中国画时一定要描写古代的纶巾、道袍、红袖、翠带,配以杖藜、红烛、钿车、画舫、茅庐等古代的背景,究竟是否必要?据我的感想,洋装人物、史的克(即手杖。——编者注)、电灯、汽车、轮船、洋房,照理也可为中国画题材,用淋漓的笔墨来描在宣纸上。我想古人所画的也许是那时代的时装及真的日常用品。那么我们现在的时装与日常用品为什么不许入画呢?这大概是因了现在的学中国画者欢喜临摹古本而来的结果罢?然而四君子(梅兰竹菊)与山水云烟石头树木(一切自然物)是没有时装与古装的,不妨临摹古人之作,人物与人造物,如果一味好古,似乎因袭太深了。有人说,为求画品的清逸,故洋装、汽车、洋房一概不要,而取现世所无的古装人物与古代器物。但我以为清逸在乎描写法上,而不在乎题材上。试思同是一株菜或几个莱菔,在中国的立幅上与在静物写生的油画上,趣味何等悬殊!可知中国画的表现,一定有一个诀窍。如开篇所述,中国画中的兰花不像真的兰花,山水不像真的山水,是梦中所见的兰花与山水。这里面一定有一个变化的诀窍,犹如西洋图案法上的“便化”。这诀窍的原质如何,我不能确知,推想起来,大概不外乎前述的“单纯化”(simplifcation)、“畸形化”(grotesque)的方法。我们只要拿古人的自然描写的画来同真的自然的实物对看而研究,想来必能发见这“中国画化”之“道”。用这“道”来“点化”洋装人物、汽车、洋房,这等一定也可入中国画而有清逸之气了。如果我们为求清逸而描写古人的世界,则古人更描写谁?这道理似乎说不过去。况且生活与艺术,融合方为自然。健全伟大的艺术,必是生活的反映。今为求清逸而描写现世所无的,与生活无关的古迹,无论其作品何等幽雅清逸,总像所谓“温室中的花”,美而无生气。我没有学过中国画,然读古人画论,深信中国画亦须从“写生”着手,不可一味临摹古人。不过这写生,不像是西洋画地坐在模特面前一笔一笔地描写的;乃是积观察思维的经验,蕴藏于胸中,一旦发而为画的。所以说画家要“读万卷书,行万里路”。

附记:此文写于1926—1927年间,曾载第二十七卷第一号《东方杂志》(署名婴行)。现在稍加修改,附刊在此书卷尾,为其与前篇略有关联之处。一九三四年二月五日记。