第五讲 外光描写的科学的实证:点彩派(即新印象派)

他们决不欢喜取数种颜料在调色板上混匀,配成某色而涂于画布上。他们欢喜用赤、蓝、黄等原色或近于原色的色的微片或小点,撒布在画布上。所以走近去看,只见漫然的种种色点,犹如一片沙砾,但隔相当的距离而眺望,就有光辉非常强烈的情景出现了。因为种种原色的点,在观者的眼的水晶体中综合,而发生与光相等的效果。

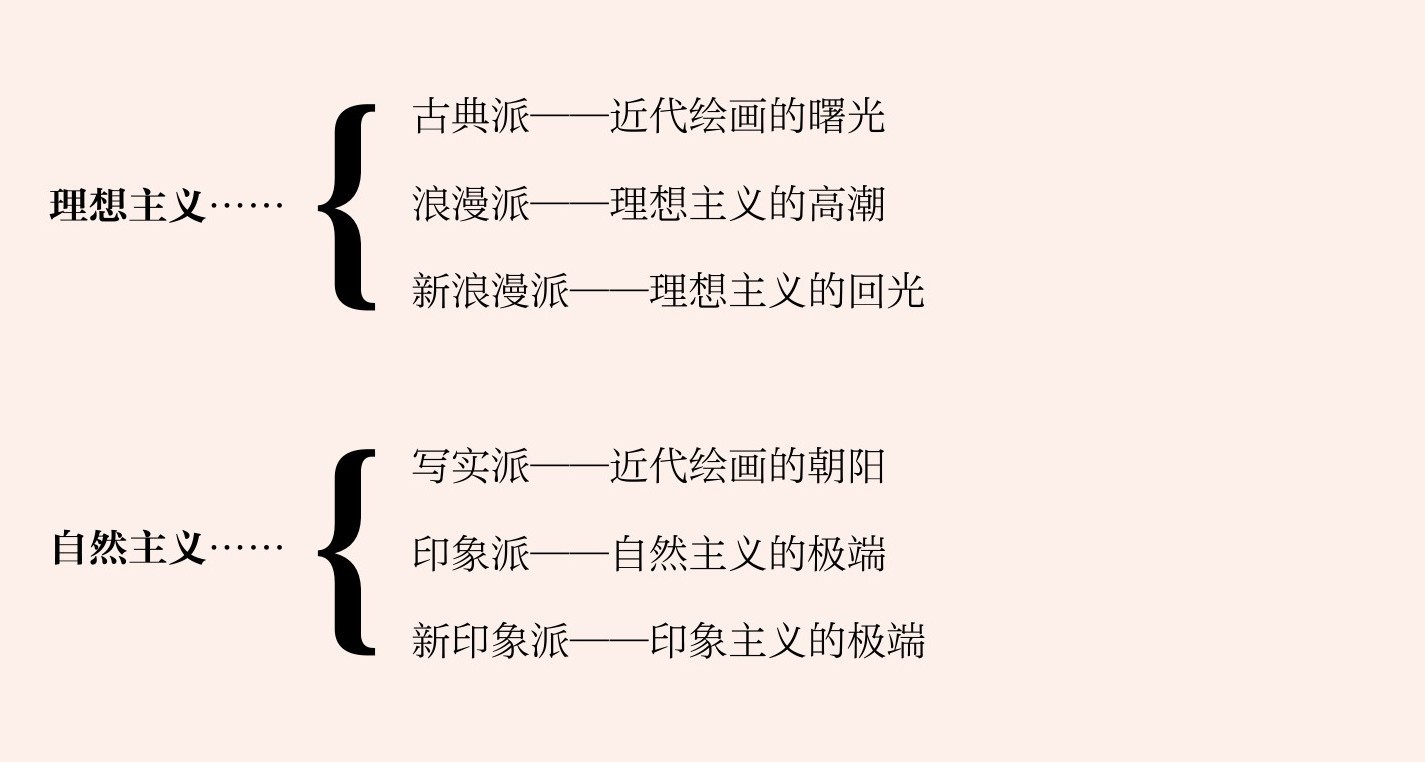

关于西洋画派的话,现在已快讲了一半。回顾前面已经说过的古典派、浪漫派、新浪漫派、写实派、印象派,以及现在要讲的新印象派(即点彩派),恰好是本书的上半部。以后预备续说的后期印象派、野兽派、立体派、未来派、抽象派、表现派、达达派,为其后半部。现在仿佛一个旅行者已经走了一半的路程,要坐在道旁的石凳上暂时歇息,回想已走的路径,在心中描出一幅简要的地图。这地图便是这样:

近代绘画,由古典派发出曙光,经过浪漫派的高潮,由新浪漫派映出回光而消歇之后,就有写实派的朝阳升起来,这朝阳就是米勒与库尔贝的写实派。写实派者,简言之,“如实描写眼前的人生自然”,不像从前注重事物的意义或专选好的事物来描写。印象派则更彻底一层,如实描写眼前的人生自然的时候,“特别注重眼的感觉而闲却头脑的思想”,于是发现“光”与“色”,即以光与色为绘图的本身,而埋头于光与色的研究中,所以说这是“自然主义的极端”。

至于现在要说的新印象派(即点彩派),则比印象派更为彻底,非但以光与色为绘画的本身,又更加科学地研究光的作用、色的分化。例如几分红与几分黄合成如何的感觉?几分明与几分暗作成如何的效果?作画简直同配药一样。所以说这是外光描写的科学的实证,即印象主义的极端。新印象派的画家知名者有四人,即:

1.修拉(Seurat),点描法创始者

2.西涅克(Signac)

3.马丁(Martin)

4.斯丹纳(Sidaner)

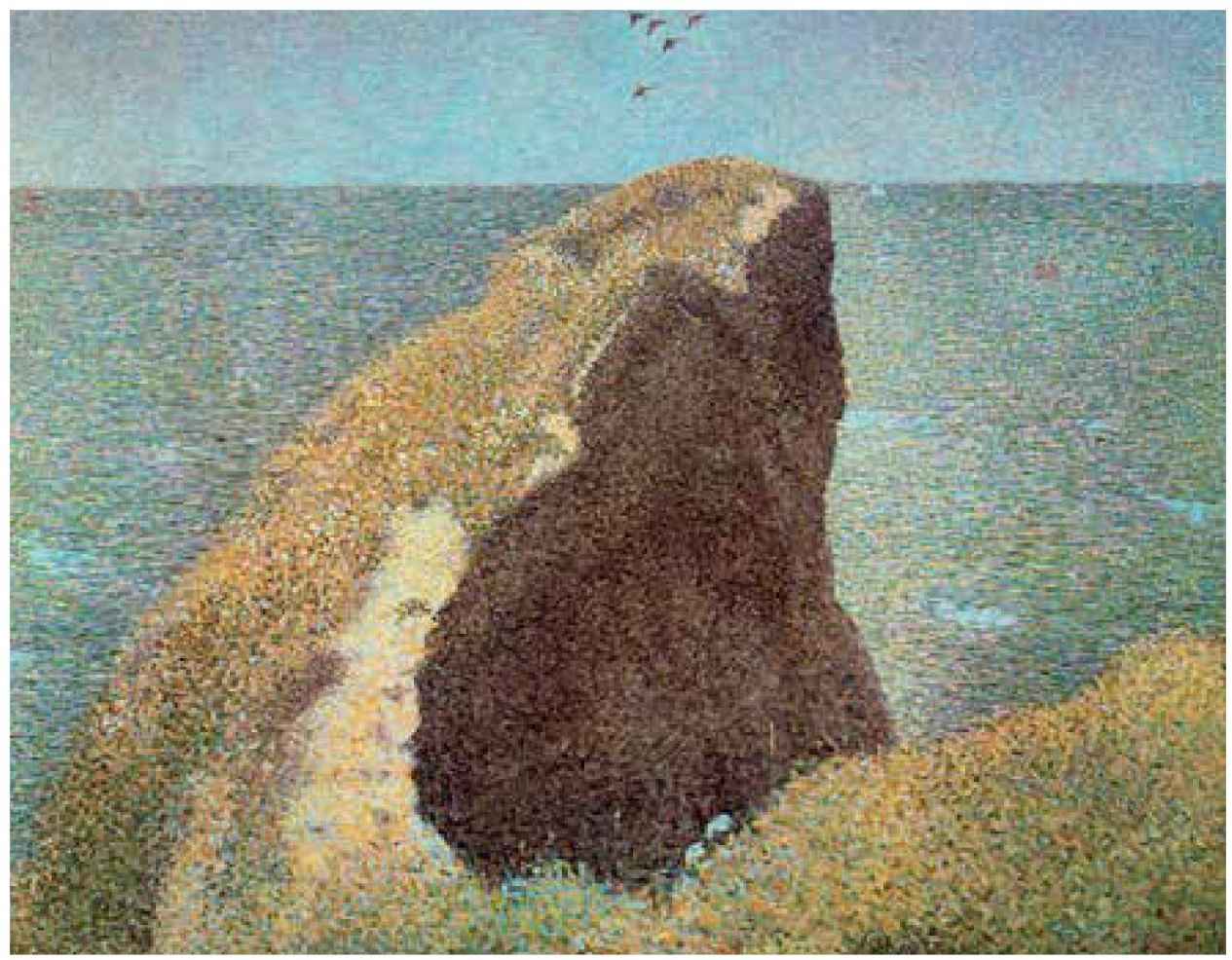

《大营港海景》(Le Bec du Hoc, Grandcamp),乔治·修拉创作于1885年,现藏于英国伦敦泰特现代艺术馆

到这时候,自然主义的路已经走得山穷水尽,绘画非另觅别的生路不可了。这新的生路就是“后期印象派”,且待次讲再说。现在要说的是印象主义的原理与新印象派,即点彩派的情形。

一、新印象派的原理

虽说印象派是艺术的科学主义化,但印象派的外光描写,绝不是受科学者的实证的引导而起来的。然而奇巧得很:印象派的萌芽恰好与关于光的科学的研究的发表同一时期。

德国的亥姆霍兹(Hermann von Helmholtz,1821—1894)研究光学,发表《色调的感觉》一书,是1863—1870年间的事。这恰好是以马奈为中心的新思想的青年画家们每夜聚集在咖啡店里讨论外光描写的理论与实际的时候。1867年,亥姆霍兹又出版《生理学的科学》。在先1864年,法兰西的化学者切夫瑞尔(Michell Eugéne Chevreu,1786—1889)亦发表一册《色彩及其在工艺美术上的应用》,这正是马奈的作品《奥林匹亚》出现于Salon展览会的前一年。切夫瑞尔的学说的根据,乃在太阳七原色的解剖。

但亥姆霍兹与切夫瑞尔是纯粹的科学者,故不能用他们的学说来暗示新艺术的路径。当时另有一位学者亨利(Charles Henry)出世,就拿光学与色彩学来直接同美学结合了。印象派的新的彩色观照,原来从莫奈及马奈的艺术的本能上发生的;但用科学来证明其真理,是亨利的主张,他用光学及色彩学上的新知识来实证印象派的画法的真理。这科学的实证使向来热衷于印象派的人们增加了新的元气,就使印象派的外光描写更深一层地向理论踏进,终于达到新的艺术的境地。所以他们称为新印象派(Neoimpressionists)。这新的画派的萌芽,发生于1880年左右。

他们用科学实证新印象派的原理,大意如下:

1.固有色的否定——在自然界中,色彩不是独立而存在的。我们所看见的色彩,全是不定的幻影。何以故?因为色彩的显现,是为了有太阳的缘故。万物本来没有所谓“色彩”,太阳的光线照在其表面,方才生出色彩来。又万物本来没有色彩,故也没有“形”。我们所见而所称为形的,无非是“色的轮廓”而已。故倘无色彩,即无形。这样说来,在自然界是没有色与形的区别的。现在不过是为了便于说明而假定区别之为色与形而已。那么我们何以能看见物的“形”,即“色的轮廓”呢?这是因为我们能识别“色的面”。种种的色的面集合起来,就成为映于我们的眼中的“物象的形态”。但如前所述,色是由太阳的光而生的,故太阳的光倘消灭了的时候,一切“色的轮廓”,一切“色的面”,即一切“物象的形态”也必然从我们的认识中消失了。距离、深度、容积等观念,也都是从色的明暗而来的,例如因了明暗的程度,而我们得辨识那物比这物远,这弄比这廊进深。故倘然没有了太阳光,色就消失,这等观念也就没有了。所以色是万象的认识所由生的母;而这所谓色,如前面屡次说过,是由太阳的光而发生的,故色必然与太阳的光由同样的要素成立,是当然的道理。把太阳的光用三棱镜分析起来,可知其由七原色成立,即赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这是物理学上的定说。故可知自然界的色也必然由这七原色成立。但我们实际在自然界认识的,绝不止七色,有种种杂多的色彩,是什么理由呢?这基因于光波的速度的不同,即光波达于各物体表面上的速度,种种不同,因之所现出的色也种种不同。这光线的速度又基因于斜度的大小。太阳的光线或垂直射来,或斜射来,其程度千差万别,故所生的色亦千差万别。约言之,七原色以外的色,实由七原色的互相调和而成。关于这一点在后面再当详说。总之,一切的色,由太阳之光而生,物体自身不是本来具有色彩的。因此从来所谓“固有色”(Local Colour)非否定不可。例如树叶不是本来作绿色的,干不是本来作鸢色的,无非因为光线的倾斜度的大小(投射角度的大小)而叶现出绿色,干现出鸢色而已。并非叶与干具有固定的色彩。故极言之,花有时作绿色,柳有时作红色,也未可知。

2.阴的否定——光线分解的第二结果,即“阴”不是光的分量的缺乏,而是“性质不同的一种光”。即风景中的阴,不是缺乏光的部分,而是“光较低的部分”,即不外乎七原色的光线用了与阳部不同的速度而射走到的部分而已。以前的画家,一向对于阴与光当作相对的二物。例如描写某物体当着日光的情景,其光愈强则其阴影愈浓且暗。但在实际上,光愈强,阴的部分必与之成比例而加明。印象派的画家着眼于这实际的点。于是光与阴失却了相对的关系,阴也被当作一种光看待,即画家在阴的部分也能看出太阳的光的作用。因之描阴的部分时不用鸢色或黑色的调子及传习的配色法。在莫奈的画中,阴影的部分用青、紫、绿及橙黄,比光的部分更用得多。这就是阴与光的区别不是性质的反对,仅不过是色的斑点的分量的多寡而已。阴与光失却了相对的关系,其结果画面就变成平面的,映于我们眼中的,只是渺渺茫茫的一片光在那里波动,犹如有杂多而闪烁的斑点的海面。

3.色的照映——表现了光的分解的印象派画家,否定固有色,否定阴的绝对的存在,同时在他方面当然又夸耀其对于色的照映的敏感。现在请把“色的对比”略说一说:

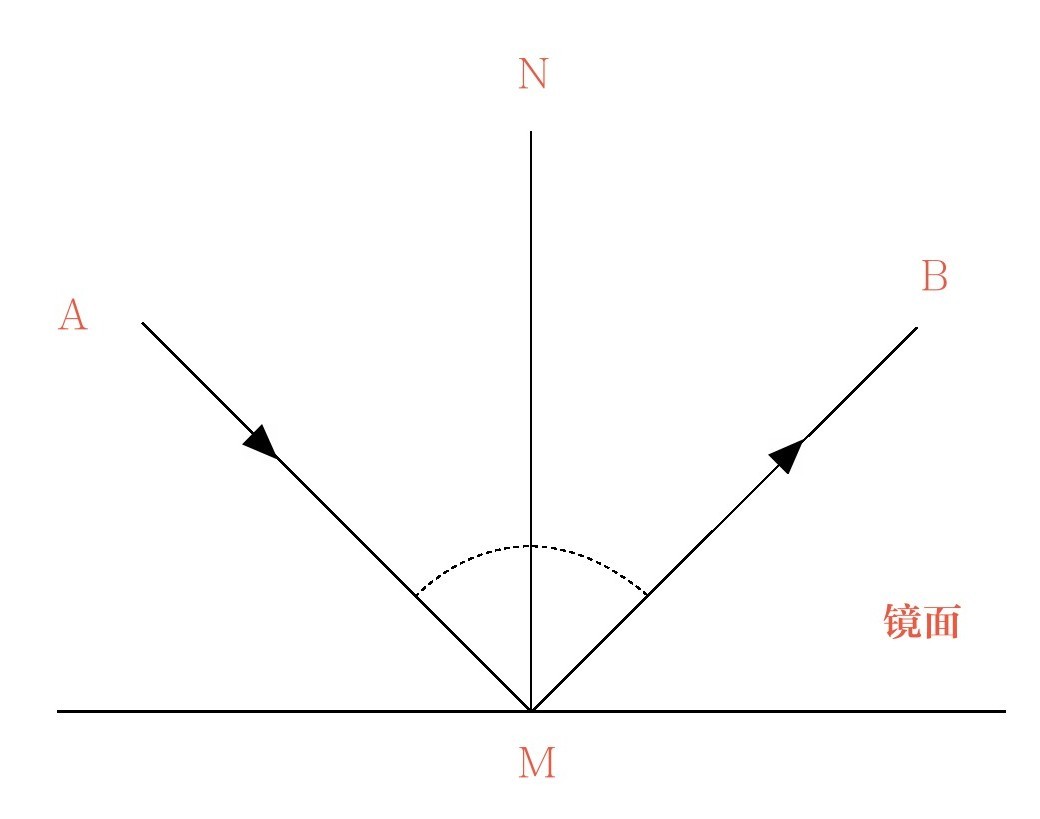

欲研究色彩,最初必须承认这前提:“我们所以能感知物的色相者,是因为光投射于其物上的缘故。”而这光投射到物的表面的时候,必然有反射。这反射(refection)有正则反射与不规则反射两种。前者例如投射于镜等极平滑的面上,如图AM为投射线,BM为反射线,以中央的垂直的假定线NM为规则,而AMN的角度与BMN的角度相等,且三线必在同一平面内。这样的叫作正则反射,即反射的方向是一定的。然而在我们四周围的实际的现象中,这种反射很稀有,大都是不规则的反射。

所谓不规则的反射,即指说光的反射的方向多种多样的状态。物体的表面大都有无数的凹凸。就是黑板、书、纸等看似平滑的东西,其面也由微细的凹凸作成。光投射到这种有许多凹凸的面上,就与投射到平滑的镜面上的情形不同,其反射的光必向杂乱的许多方向射走,而交互错综。所以不规则反射又名乱反射。不直接当受太阳的光线的地方所以也能明亮者,便是这不规则反射的作用。又在室内,倘然光只从一小窗射入,而室内没有正反射的时候,则反射光走向某一定方向,只有这一定方向明亮,而我们只能在这一定方向内感知物体的色相,别的地方都看不见了。然而在实际上这样的事差不多是没有的。在实际上,室内有种种的物件,桌、椅、床、壁、板,这等物件的表面上都发生乱反射。其反射光碰着别的物体的表面,又发生第二次的乱反射。因这缘故,在只有一小窗的房室中,决不只在某一定方向可感知事物;必然因了这乱反射与第二次第三次……乱反射,而室内全体相当的明亮,故我们可以感知室内全体的色相。

因为大多数的物体的表面有光的乱反射出现,故两个以上的物体并存的时候,其反射光互相照映,就发生“色的照映”一事,例如把赤的物体与紫的物体放在一处,对它们注视,不久就觉得赤色物体的接近紫色物体的一边带了橙色,紫色物体在接近赤色物体的一边带了青紫色,两色互相照映,是普通常有的情形。这是因了此色(赤)的补色(青绿)投射于彼色(紫)上,同时彼色(紫)的补色(黄绿)投射于此色(赤)上而起的现象。这就是前述的切夫瑞尔所作的实验。

关于补色(Complementary colour,又称余色,即Supplementary colour)还要略说一说。

太阳的白光,可看作是长度不同的许多光波的振动相集合而成的。倘这等集合振动中的某一定振动分离或消失,则白光立刻变成一种色光,于是我们始感知“色”。故在物理学上,“色”即是“光”。

如果这白光中缺乏了相当于赤色的振动,其处就生青绿色。反之,如果白光中缺乏了相当于青绿色的振动,其处就生赤色。这时候称赤色为青绿色的补色,青绿色为赤色的补色,二色合成一对补色。

以上已把色的对比、照映的原理大略说过。有意识地把这色的照映的原理直接应用在画法上的,便是新印象派。这派的画家,譬如要描出青紫色,不是在调色板上把青的颜料与紫的颜料混合了而涂于画布上,他们不欢喜这不自然的旧画法,而直接在画布上并列青的斑点与紫的斑点,因了这二色的相互照映的作用,其处自然现出青紫色的幻影。所以新印象派又名点彩派。

在色相环中位置呈180度对称的两色为互补色

二、理论的实化——点描主义、分割主义

印象派的画家想用色来表现光,换言之,想把光作成色。所以这新技法被实证为科学的真理之后,他们就更加努力地、理论地想把光作成色。新印象派就是这努力的成果。他们是实际化关于原色的作用与补色的出现的理论的。其所生的结果的新技法,就是点彩描法。

如前所述,在一种场所中看见的色调,是由七原色及这等原色的照映而合成的许多色彩成立的。故在不把色当作色涂抹,而把色当作光用的画家,色的作用接近于太阳的光的作用。即拿七色的颜料来当作太阳的七原色用。

太阳的七原色,在平常时候相混融而成为透明的白光,而包围着这世界。这是因为七色的投射光在我们的眼的水晶体中相混合,变作透明的白光而映于我们的眼中。所以把色当作光用的画家,常常拿几种原色并列地涂在画布上,其各色混合而生的效果,则任观客的眼的水晶体自己去感受。这就是使色的作用接近于太阳的光的作用。他们决不欢喜取数种颜料在调色板上混匀,配成某色而涂于画布上。他们欢喜用赤、蓝、黄等原色或近于原色的色的微片或小点,撒布在画布上。所以走近去看,只见漫然的种种色点,犹如一片沙砾,但隔相当的距离而眺望,就有光辉非常强烈的情景出现了。因为种种原色的点,在观者的眼的水晶体中综合,而发生与光相等的效果。各原色相照映,又因了照映原理而生出交混色来,全画面即呈复杂微妙的现象。

因为他们把颜料的微片或小点涂在画布上,像海滨的沙滩。故称为“点彩画派”(Pointillists)。又因为他们用科学的意识,把色调分为七原色,任它们在观者的眼的水晶体中自行综合,故其技法又称为“分割主义”(Divisionism)。

三、新印象派诸画家

新印象主义运动起于法兰西。最初实行这分割主义于绘画上的,是修拉(George Seurat,1859—1891)。据另外一说,教修拉以印象派的科学的论据的,不是前述的切夫瑞尔,乃是美国哥伦比亚大学的教授罗特(Rood)的视觉上的实验。罗特教授曾比较两个回转圆盘而做一实验。即在甲圆盘上涂以并列的两种色彩,在乙圆盘上涂这两种色彩调匀而成的混合色。回转甲圆盘时,并列在盘上的两种色彩即混合而映入我们的眼中,结果这样产生的混合色比乙盘上的混合色灿烂且强烈得多。故可知要作灿烂强烈的色,与其在调色板上混合颜料,不如在观者的水晶体中混合为有效。修拉从这实验得到暗示,而发明色调的分割。又有人说修拉的技法曾传到前期印象派的莫奈与毕沙罗,自此以后他们也用纯粹的原色排列在画布上,而任观者的水晶体自行获得色的混合的效果了。

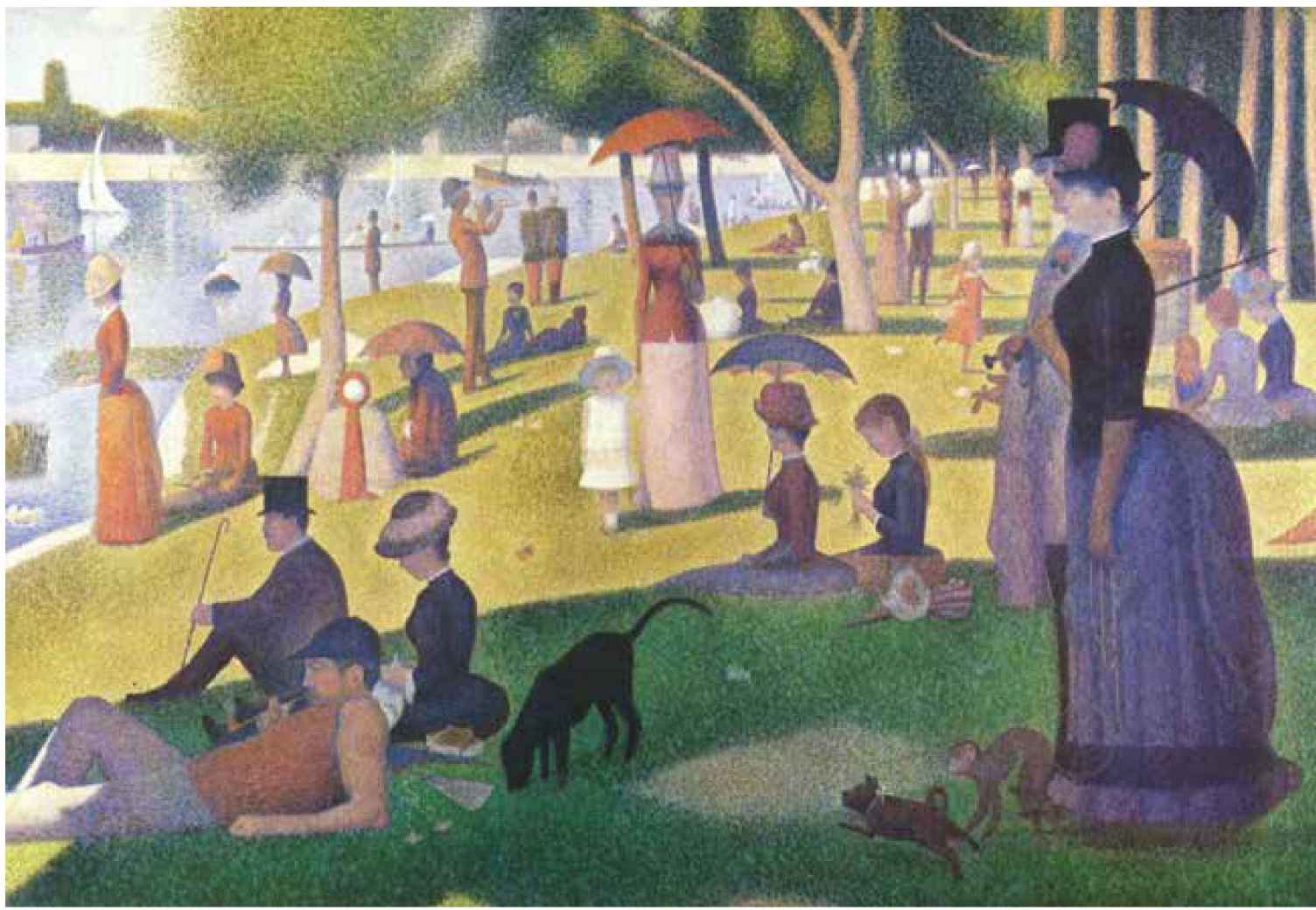

《大碗岛的星期天下午》(A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte),乔治·修拉创作于1884—1886年,现藏于美国芝加哥艺术学院

但莫奈对于色调的分割的科学的理论等并不十分注意。因为他对于太阳与外光具有不可遏制的爱着与敏锐的感觉,故虽没有这科学的实证的助力,也能成为“光的画家”。毕沙罗一时也曾共鸣于修拉的分割主义,而实行其技法;但他的真价主在于田园画家的朴素柔和之感。印象派的画家中,真可称为田园画家的,实在只有毕沙罗一人。别的人虽然也曾描写田园,然而他们不是用对于田园的意识,乃是用了对于光的意识而描的,或者是把自然过于幻影化而观照的。只有毕沙罗怀着朴素而柔和的感性,静静地沉浸在田园生活的情调中。但印象派的外光描写,毕竟在他的稳静的景趣中添了些清新明快的滋味。所以他的画,使谁也感到可亲。

修拉在1884年所作的《水浴》中已经表示着新印象派的新的描写的形式。然这形式的最完成的表现,乃在1886年出品于“独立展览会”(Independant)的《大碗岛的星期天下午》。在映着晴空的色彩的光耀的大河边的林间,有享乐这良辰的人们群集着,或卧草上,或携儿童漫步,或垂钓竿。鲜明的黄绿色的草原上,立着含同样的黄色的光的叶簇为树木,投射其鲜明的影在草上。紫色的衣服,赤色的阳伞,孩子们的纯白的衣服,点缀在蒸腾一般的草地上。颜料瓶中新榨出来的颜料的点,密密地撒布在全画面,使全画面光耀炫目,黄绿色的草地上直似蒸腾着强烈的热气。

修拉年三十一(或二)岁即夭亡,其作画的时期也短少。他的新描法的形式,并不是在科学的论据的一点上大有艺术的价值。他虽然从这科学的论据出发,但又达到着超越“科学”的境地。即其在光与空气的表现上所感到的一种精神的陶醉与法悦的境地。他在这境地中味得情热的满足,同时表现神秘的光辉的幻影。这幻影是他所热情地追求的唯一的实在。

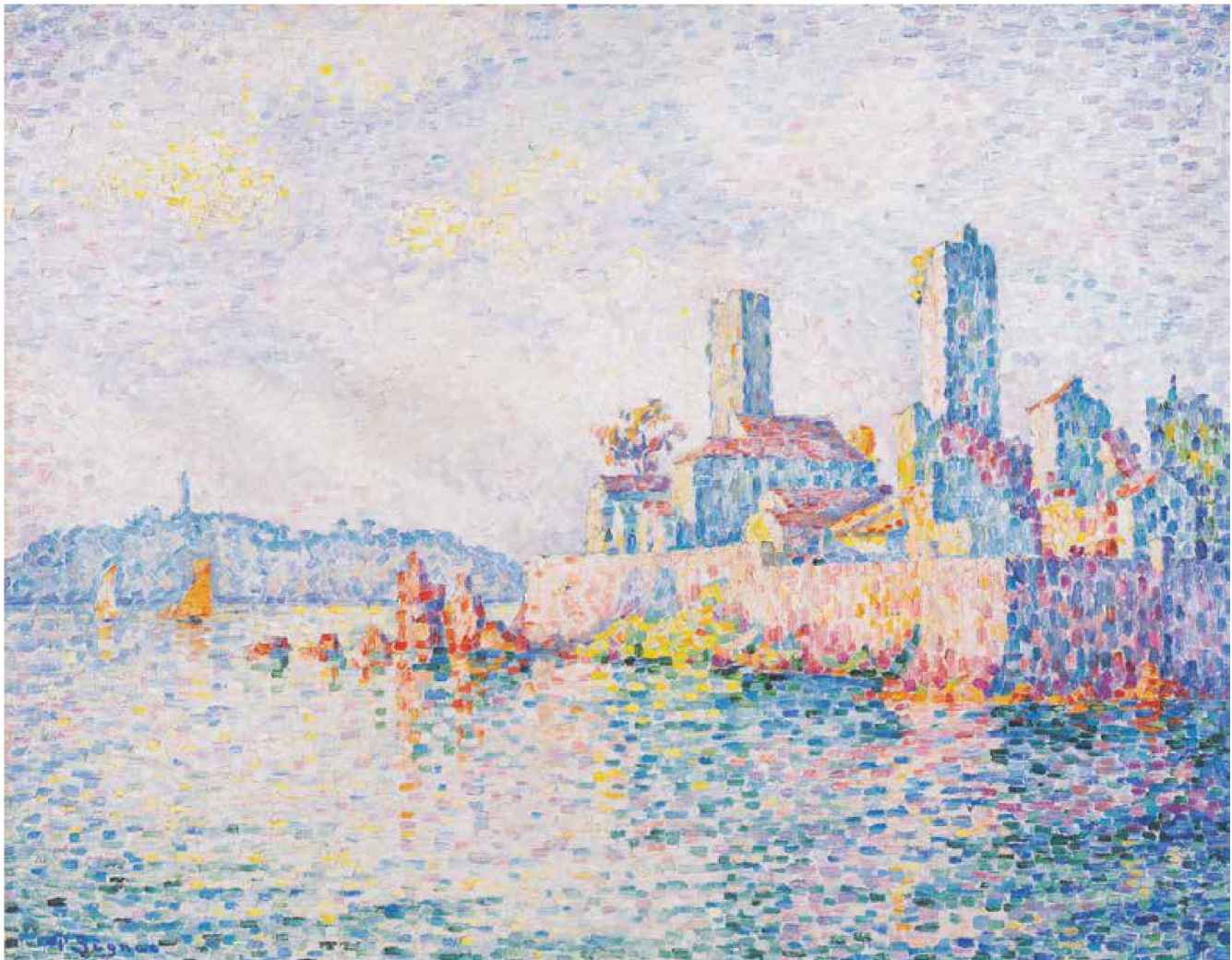

但倘仅取点彩法的形式,而用以解释自然,其绘画就机械而流于单调了。像西涅克(Paul Signac)就免不了这点非难。试看这幅作品,竟仿佛一种地毡之类的毛织物,或五色嵌细工的所谓马赛克,实在难免“不自然”之讥!以点彩派画家知名者还有马丁(Henri Martin)、斯丹纳(Henri Le Sidaner),皆与西涅克同风。这种人的绘画,全体作装饰的统一,而画家对于光与空气的最初的情热与欢喜,似乎早已丧失了。我们看了这种画,只从其点彩的明亮的色的综合上感到一种表面的情趣,而全然没有饱满之感。西涅克的特色,是其笔触(Touche)的组织。他的油画上的笔触作小的方形,很像马赛克(一种由各色小方块拼成的细工或绘画之名称),使人感到一种节奏(Rhythm),但就全体而论,终是单调的,机械的。修拉的画虽也用一点一点的笔触,然离开了眺望的时候,这等无数的笔触都融入一种光辉的幻想中。至于西涅克的油画,则就以笔触的组织及节奏为画面美的主重的要素而表现于观者,故容易使人起机械的单调的不快感,而叹“印象主义的途穷”!

《安提贝塔》(Antibes, die Türme),保罗·西涅克创作于1911年,现藏于奥地利维也纳阿尔贝提纳博物馆