这样的影响,在交通路线上也是有据可查的。虽然早在公元前后的古希腊罗马时代,欧洲人的著述中就有关于一个盛产丝绸的国度“赛里斯”(Seres)的记载,然而这些只言片语基本都来自商旅的传闻和猜测,欧洲人对这个东方国度缺乏整体而确凿的了解。直到13世纪,当蒙古帝国的铁蹄踏到维也纳,正忙于组织十字军与伊斯兰世界“圣战”的欧洲诸国,才意识到这个东方异教国家的威胁。然而,此前关于中国的理想化描述和离奇的想象,无法使欧洲人真正了解他们所面对的劲敌。在这种情况下,一方面为了获得关于蒙古帝国的情报,另一方面也为了向更远的东方传播福音。传教士克服当时交通上的重重困难,踏上沟通中西的道路,从此改变了中西交通的历史。

13世纪初,教皇的权威达到顶峰,开始着手向中国派遣传教士。乔托所在的方济各会、多明我会等多个天主教修会,都纷纷派遣使团,从陆路出使中国,留下了丰富的文字记载。经过一个世纪不懈的努力,到14世纪初,方济各会士孟高维诺成功获得元世祖忽必烈的传教许可,同时被教皇任命为汗八里(今北京)总主教。从此,直到元朝末年,天主教终于在中国得到了合法地位,欧洲人眼中的中国也不再是令人害怕的异教国家。西方传教士和东方使臣们携带着书信和礼物,在亚欧大陆以及阿拉伯海、印度洋和南海上往来不绝。通过陆路与海路双管齐下的交流,传教士从中国带回了欧洲人喜爱的丝绸、瓷器、金银器等贵重的礼物,蒙古织金锦在乔托、马尔蒂尼等艺术家的画笔下熠熠生辉。与此同时,大量便于携带的中国卷轴画作为礼物、旅行纪念品或宗教献祭品,也被带回欧洲,这些中国画在意大利各地的艺术家手中传阅,终于促使中世纪绘画风格在13世纪末产生了一个突然的转折。20世纪初法国学者波西纳曾宣称,“只有中国艺术可视为意大利14世纪画派的新的艺术表现的主要渊源”。在东西方学者近一个世纪的反复论证中,这些曾被西方中心话语遮蔽的观点,在新近的学术研究中逐渐再次浮出水面。

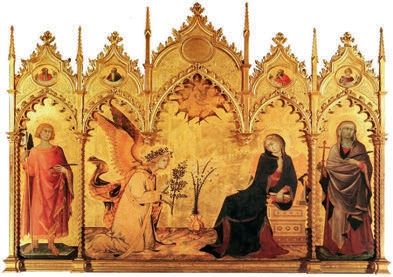

马尔蒂尼《圣母领报》 1333年木板蛋彩 265cm×305cm意大利佛罗伦萨乌菲齐美术馆藏

身着中国工艺织金锦的天使细部

然而,随着14世纪蒙古王朝的覆灭,中国与欧洲天主教国家的联系一度断绝,西洋传教士往来中国的交通阻断。一方面,明朝早期的外交对象以伊斯兰国家为主(比如陈诚出使西域伊斯兰帖木儿帝国、郑和下西洋曾朝拜伊斯兰圣地麦加)。另一方面,此时的欧洲,在诸国内讧和穆斯林的打击下,十字军东征(1096—1291)彻底宣告失败,教皇权威正不断遭到西欧诸国王权的挑战,教会分裂长达40年(1378—1417),黑死病也在欧亚大陆上疯狂蔓延。到15世纪末,中西交通的陆上要道以及由埃及通往红海的海路均被穆斯林切断,伊斯兰国家迎来了它最为辉煌的时代。与此同时,大明王朝在永乐皇帝(1403—1424)之后,改变了对外扩张的政策,禁止居民赴海外贸易,虽然福建和广东一带仍有走私船舶定期往来于东南亚诸国,但到15世纪末,已经不再有中国船只到达马六甲以西了。由于交通阻断,整个14至15世纪,尽管教皇曾不断向中国派遣教士和主教,但都因交通不畅而无法到达。中西交通随着罗马教廷的衰落、伊斯兰国家的崛起和明王朝的海禁政策而中断了。

在东西交通不畅的时代,中世纪欧洲传教士和商人留下的关于中国的记载,成为欧洲人了解东方唯一可靠的信息来源。当薄伽丘和乔叟等欧洲文豪需要描述这世上最无与伦比的财富与艺术时,他们都不约而同地想到了东方的“契丹”。神秘富庶的异教东方及其精美绝伦的艺术品,在中世纪文学家的笔下一遍遍传颂,吸引着渴求黄金的商人和渴望遍布福音的教士。只待条件成熟、新的交通重新开辟的时候,一批一批的商贾和传教士将像他们的前人一样,怀着各自笃定的目的或信仰,不顾艰难险阻地踏上东方之旅。终于,16至17世纪,大航海时代到来,中西交通随着不可抗拒的全球化进程,再次频繁起来。

从西向东,16至17世纪,耶稣会士利玛窦等精通中文的欧洲学者首次将油画圣像、精装铜版插图书、雕塑带到中国,向中国人讲解西洋透视阴影和凹凸画法。在中国艺术的接受方面,西洋艺术对明末波臣派肖像画、清初没骨法花鸟画产生了直观可见的影响。到18世纪,上至宫廷,下至民间,从以郎世宁和乾隆的西洋趣味为代表的清宫传教士美术,到“仿泰西”画法的年画大量在江南集市上出售。这些西洋影响都早已为我们所熟知,在中外学者关于中国艺术史的著作中反复书写,成为中国近现代以来持续受到西方的影响和冲击,进而不得不做出反应才逐渐走向独立自强的历史铺陈。

相比之下,从东向西,中国对西方的影响方面,在中外学者关于西方艺术史的主流书写中却常常要么一笔带过,要么不置一词。然而,流行于欧洲18世纪的“中国风”(Chinoiserie),却是西方思想史和艺术史上绕不过去的事实。在莱布尼茨、伏尔泰等人的想象中,中国这个哲学家的国度,有着比西方更优越的政治哲学、道德和体制,它的艺术、工业与法律、政策都“堪为世界各国的楷模”。路易十五甚至仿效乾隆皇帝的春耕大典,蓬巴杜夫人则把自己想象成乾隆的香妃,在她钟爱的宫廷画师布歇笔下,深受中国风影响的洛可可艺术盛极一时。中国刺绣、服饰、瓷器、漆器、家具、建筑,对欧洲17至18世纪流行的巴洛克和洛可可艺术的影响持续存在着,这个东方乌托邦在华托、布歇的画笔下被反复描绘,浓郁的东方风情在金碧辉煌的凡尔赛宫、德国宫殿和官邸中,在荷兰、英国民间装饰和工艺制品中随处可见。

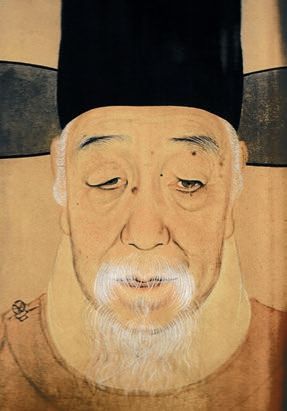

佚名《明人十二肖像册之罗应斗像》17世纪 44.4cm×28.2cm南京博物院藏

布瓦佐《太子(未来的路易十六)的耕作》1769年 46cm×56cm 印刷品

到18世纪中后期,中国艺术与浮华的洛可可风格开始遭到批评,“装饰过于堆砌,杂乱无章,风格多样但怪异,毫无比例对称可言”(狄德罗,1772)。代之而起的是以拿破仑御用的雅克·路易·大卫及其学生安格尔为代表,追求复兴古希腊理性、严谨艺术规范的新古典主义艺术风格。不过,即便在研习古典艺术秩序的学院内部,也涌动着另一种与古典主义对立的、以藉里科和德拉克罗瓦为代表的浪漫主义风格。如果说新古典主义是对洛可可式不规则“中国风”的抵制,那么,对这种不规则的、无序美的追求,经由18世纪欧洲经久不衰的“中国风”的传承(尤其是英国园林美学受到中国趣味的影响),则成为欧洲浪漫主义艺术的一个直接起源(拉夫乔伊,1933)。

波德莱尔将浪漫主义看作现代艺术的开端,“浪漫主义是对美的最新的、最现代的表达……是那种调动了全部手段去表达亲和感,精神性,色彩的丰富性以及对无限性的不懈追求的艺术”(1846),然而,其中的中国起源,往往不为人所知。之后,从19世纪中后期开始,西方艺术史进入现代主义频繁的样式更替期,伴随着欧洲和后起的美国在世界范围内殖民主义的全面胜利,以日本浮世绘为代表的东方艺术,常常也被看作是对西方根深蒂固艺术史脉络的点缀。实际上,在对图像和技法的直观借鉴背后,东方的哲学和观念,对西方现代主义和后现代主义艺术的走向有着更为深刻的影响。

到20世纪初,随着对中国艺术品收藏和研究的深入,西方学者开始发现中国艺术内在的美学观念,对中国艺术的认知也从无名匠人手作的工艺美术品、流于表面的“中国风”装饰,以及为迎合外国人而生产的外销画,转向研究居于中国传统艺术趣味金字塔顶端的文人画,对“六法”“气韵”等画论加以研究、翻译和解读。比如,由“气韵”一词直接对译的“rhythm”(节奏),成为后印象派的主要推手、西方现代主义美术批评奠基者罗杰·弗莱的重要术语,用以区分欧洲现代与古典绘画。来自中国的传统美学观点,在某种程度上,成为支撑在当时西方艺术界看起来相当离经叛道的后印象派的理论资源,“后印象派画家所要实现的,是以更深刻、更持久的情感因素取代好奇的创作心理。就像伟大的中国艺术家那样,后印象派画家在动笔之前已尽可能地做到‘胸有成竹’(to know thoroughly what they paint before they begin to paint it),在这个前提下,他们只选择那些情感上更容易打动自己的东西”(布罗克,1911)。

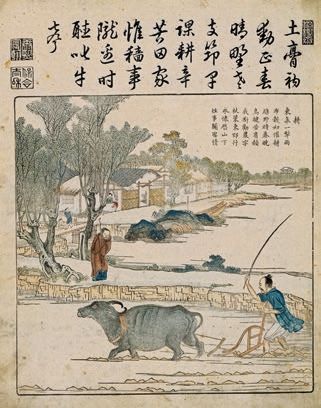

焦秉贞《(康熙)御制耕织图》之“耕”1696年 手工上色木刻版画35.6cm×27.9cm 故宫博物院藏

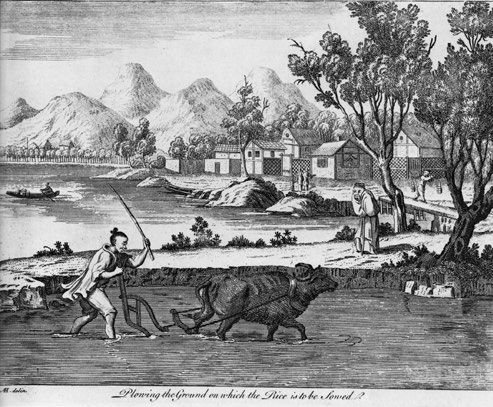

约翰·琼《在稻田里耕作》 1770年 铜版画20.9cm×37.4cm

面对西方学界屡次出现的对现代艺术跨文化的“种族清洗”工作,美国学者包华石这样写道:“结果,一个国际性的过程在我们的课本上被转换为纯粹西方的现象……按照传统的认识,现代艺术与西方艺术是一回事,但以上的论述令我们怀疑现代艺术的发展是跨文化的历史过程。唐宋理论家的‘形似’与‘写意’的对比,通过宾庸和弗莱直接影响到欧洲的现代主义理论,而在现代形式主义理论的建构中起着关键作用。我并不是说现代主义原来是中国人的发明,不过我们应该承认,自从18世纪以来,‘现代性’在文化政治战场的修辞功能是将跨文化的现象新建构为纯粹西方的成就。”

因此,回溯西方艺术的中国影响,是为揭开人类历史真实而多元的脉络,如包华石所说,并非为了证明西方艺术乃是中国人的发明,若果如此,不过是从一种民族主义到另一种民族主义极端的一体两面。相反,回顾西方500年全球化进程,可以看到,对他山之石的博采和借鉴,才是人类文化艺术持续葆有活力之原因。基于不同的文化内核,交流互动中的误读不可避免,而往往正是这些误读,成为偏离轨道、激发活力的碰撞节点,近年学界关于“文化间性”的研究,正在于此。在这个意义上,了解和研习西方艺术,既是我们观己的镜子,也是走出中西方狭隘民族主义偏见、思考人类文化艺术共同未来的必修课。