(三)文森特·梵·高(Vincent van Gogh,1853—1890)

有资料表明,梵·高在很小的时候在安特卫普就看到过日本版画。1886年,梵·高来到巴黎,他对日本绘画的大胆构图,鲜艳纯粹的色彩非常着迷。经常出入巴黎卖东方商品的店铺,搜寻日本绘画作品。他临摹日本绘画,并把临摹作品放在咖啡馆里展览。梵·高画了几幅名为《唐吉老爹》的肖像,唐吉是法国街头的一个小画具商,性格温和,对年轻画家很照顾,印象派画家经常光顾他的小店。在梵·高画的一幅《唐吉老爹》中(图14),主人公的背后,悬挂着几幅日本版画。中间一幅是葛饰北斋的《红富士山》,右上为歌川广重的《江户名胜百景》之一,右下为溪斋英泉的《花魁》(这幅作品他曾单独临摹过),左上为歌川广重的《飞鸟山暮雪》,左中为丰国的《歌舞剧演员》,不仅再现了画具商店的面貌,而且表达了画家对日本艺术的喜爱。

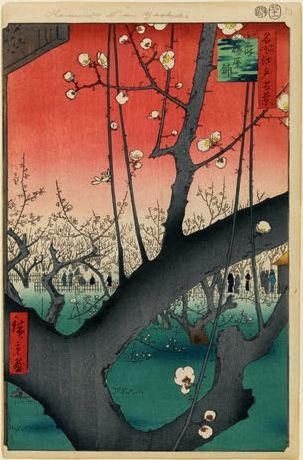

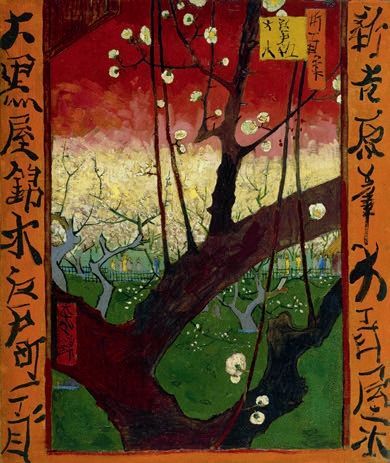

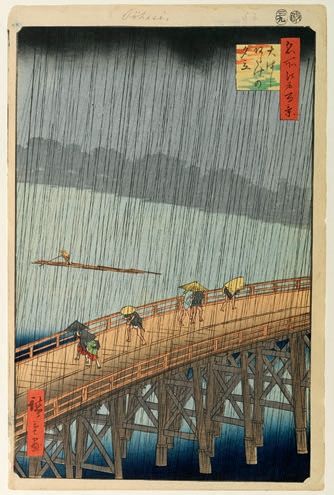

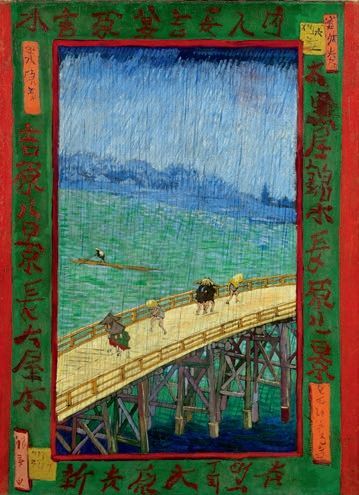

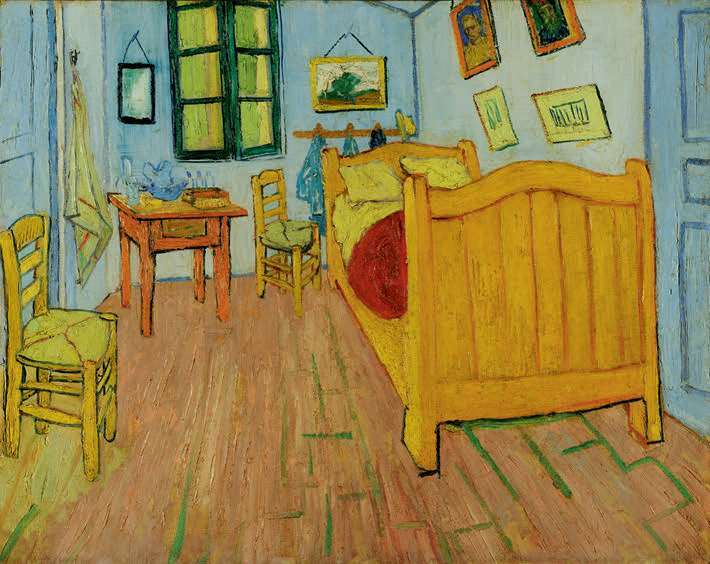

如果说梵·高在《唐吉老爹》画入的版画还只是用作背景的话,那么他的另两幅画就是直接的临摹了。两幅画的作者都是歌川广重,一幅为《龟户梅屋图》(图15,图16),一幅为《雨中大桥》(图17,图18),这两件均为《江户名胜百景》组画中的作品,其中《龟户梅屋图》曾在鹿特丹展出过。从《龟户梅屋图》可以看到日本绘画的视角对梵·高来说是十分独特的。画面景物有着浓重的轮廓线,对空间加以压缩,前景似乎快碰到观众的鼻子,而远景则被推到前景的空间里面,远近之间没有过渡。画面将观众的视角放在树杈上,眺望远景中微小的人物。为了找到像日本绘画中所表现的那种明媚的景色,1888年2月,梵·高来到法国南部的阿尔,那儿阳光明媚,很像想象中的日本。日本版画清晰明朗的形体和色彩帮助梵·高改变了原先受印象派影响而变得模糊的画面。他在给弟弟提奥的信中写到:“我在这里生活得越来越像一个日本画家,与自然靠得如此之近,就像一个小工匠……如果这么好的天气一直持续下去,这儿就比画家的天堂还要美好。这儿简直就是日本。”同时,他还在信中提及了自己的作品《梵·高在阿尔勒卧室》(图19):“画面中的色彩是多么单纯,整间卧室的氛围显得多么愉快轻松。就像从日本版画上所看到的一样,没有任何阴影,全部都是用平面的色彩描绘。”

图15 歌川广重《龟户梅屋图》1857年 版画61.5cm×44cm日本浮世绘博物馆藏

图16 梵·高《龟户梅屋图》临摹作品1887年 布面油画55cm×46cm荷兰阿姆斯特丹梵·高博物馆藏

图17 歌川广重《雨中大桥》1857年 版画61.5cm×44cm日本浮世绘博物馆藏

图18 梵·高《雨中大桥》临摹作品1887年 布面油画55cm×46cm荷兰阿姆斯特丹梵·高博物馆藏

1893年,毕沙罗写信给自己的儿子卢西安,谈到了自己一次参观画展的感受。那是日本画家歌川广重的展览,由西格弗里德·宾策划,在杜兰·鲁欧的画廊展出。他说:“我在日本画展上看到了莫奈。老天,在那看到的一切确认了我们正在做的事。灰色的日落有着令人吃惊的印象主义效果……这值得关注,歌川广重是出色的印象主义画家。无论是我,还是莫奈、罗丹都非常兴奋,我们醉心于画面中雪山和洪水的表现效果。转而使我们确认:这些日本艺术家与我们的想法如出一辙。”从毕沙罗信中的描述,可以推测出歌川广重这批作品是描绘自然风景的。日本艺术的核心主题是季节的无常和自然界微妙的变化,这些自然的主题与印象派画家笔下的主题是一致的。日本观众能够直觉地抓住印象派绘画中的日本风元素,以及对画面“瞬间之美”的感受力,这也许是日本人喜爱印象派的原因之一。

图19 梵·高《梵·高在阿尔勒卧室》 1888年 布面油画 72cm×90cm荷兰阿姆斯特丹梵·高博物馆藏

三、艺术批评的介入

1868年,日本明治天皇下令改革。日本成为君主立宪制国家,开始学习西方并开启了工业化的进程。1871年至1873年,日本派出以右大臣外务卿岩仓具视为首的岩仓使节团出使美国和欧洲,去学习和寻找日本现代化的道路。岩仓使团先后考察了美、英、德等12个国家。由于日本和德国在19世纪下半叶都面临着政治、文化上的巨变和挑战,因此德国是重点考察的对象,现代日本的法律、军队、教育和行政制度,包括明治宪法,很大程度上都是仿照德国建立的。随着两国之间交换机制的建立,源源不断的日本学生去德国留学,德国的专家来日本任教。因此,20世纪早期德语在日本教育机构中扮演着重要角色。此外,随着德国和日本贸易的繁荣,德国的哲学和文学被介绍到日本,其中一些被翻译成日语,在日本广泛传播。1869年,东京横滨的丸善书店开业,成为西方和欧洲文学作品的主要供应商。1870年,丸善书店在日本东京桥区开了分店,早期经营的书籍中就有德国文学经典、《迈耶百科词典》和《布罗克豪斯百科全书》。

20世纪的最初20年,德国艺术史家理查德·穆特(Richard Muther, 1860—1909)和朱利·斯迈耶—格拉斐(Julius Meier-Graefe, 1867—1935)对早期印象派、后印象派在德国和日本的接受起到了重要的作用。

在日本,最早接受印象派的人群是艺术家。而在19世纪末的德国,最早接受印象派的则是一小拨思想开放的博物馆策展人、艺术家和艺术写作者。当时德国的文化政策是保守且带有强烈民族主义情绪的,因此法国艺术在德国是被排斥的。虽然1890年在魏玛艺术学院举办的第一届展览以及1891年在慕尼黑的玻璃宫举办的国际展会均囊括了巴比松画派和印象派的作品,但是两次展览都遭到官方的严厉批评。艺术家们不满当时的魏玛艺术政策,成立了许多独立艺术团体,并举办前卫艺术展览。1892年,反对官方艺术的慕尼黑的分离派成立,1896年有着相似目标的柏林分离派也成立了。1900年,柏林分离派第二次展览中就展出了雷诺阿的作品。

这一时期,德国艺术新闻开始介绍法国艺术。在此背景下,穆特的三卷本《19世纪绘画史》在1893年至1894年间在德国出版。从早期艺术史对印象派、后印象派的接受来说,这本书的出版是开创性的。穆特早年在海德堡和莱比锡学习艺术史和文学。1891年他在慕尼国际展会上看到了柯罗、库尔贝、米勒和马奈的作品。在《19世纪绘画史》第二卷中他讨论了巴比松和印象派绘画。穆特抓住了视觉艺术中的现代性,他认为19世纪是“现代主义者”的胜利,米勒、库尔贝、马奈代表着现代绘画的先锋。在第二卷中,他也讨论了马奈、德加、雷诺阿、毕沙罗和莫奈的作品。在第三卷他写到了法国后印象派画家古斯塔夫·莫罗、夏凡纳、阿曼—吉恩、德尼、奥迪龙·雷东。

值得一提的是,在讲印象派之前,穆特专门用了一章来讲述日本艺术对于印象派的影响。穆特在书中,将印象派的革命性不仅归功于社会变革和对学院派的反抗,还提到了日本绘画的影响,“……随着日本闭关政策的结束,巴黎涌入了许多优秀的日本艺术……他们的绘画、色彩和构图都背离了迄今为止被认为是艺术的一切,然而,这些作品的审美特征太过艺术化,不允许任何人以好奇的眼光看待它们”。

1893年,批评家朱利叶斯·伊莱亚斯(Julius Elias)对这本艺术史的评价是:“对那些对现代艺术目标和道路仍存有怀疑的人们来说,本书无疑增强了他们的信念。”除了批评家的认可,穆特的书在德国也非常受欢迎。日本的学者、近代文学的奠基人森鸥外(Ogai Mori, 1862—1922)就曾在留学德国时看过此书的德文版。那时对于大多数日本艺术家和艺术爱好者来说,若想获得当下欧洲艺术资讯,书籍几乎是唯一的来源,因为去欧洲的费用实在太高了,鲜有人能负担得起。1901年穆特的《法国绘画100年》出版,并被翻译成日文。在这本书中,穆特从马奈开始讲述印象派,涉及的艺术家有德加、罗丹、雷诺阿和莫奈。他也讨论了日本艺术对印象派艺术家的影响:“在这里,主导欧洲绘画的美的规律完全被颠覆了……沉溺于大胆的视角、大胆的重叠、令人难以置信的透视短缩……如果没有非西方艺术力量的支持,这些大胆的举动是难以想象的。”他将具有透视短缩效果的风景和莫奈的一系列绘画追溯到日本绘画。

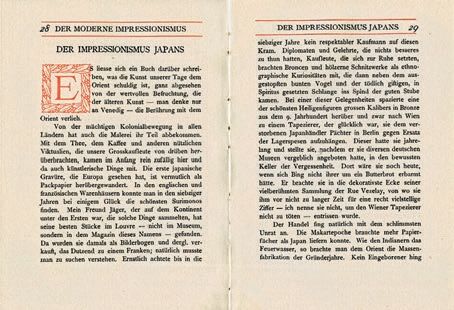

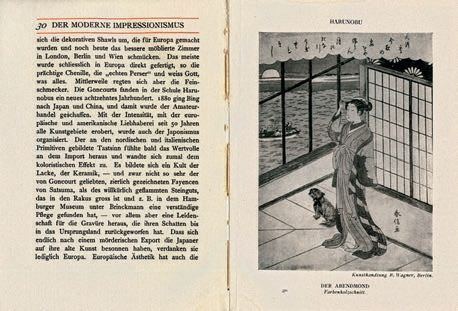

穆特的书在德国和日本都有很多读者,作为最早为印象派呐喊的支持者,他的作品面世比朱利·斯迈耶—格拉斐要早,格拉斐是20世纪涌现的印象派拥护者。1900年,格拉斐参观了巴黎世博会展出的印象派和后印象派绘画。接下来,他写了大量讨论印象派的专著。得益于与巴黎有影响力的印象派画商的交往,他能够拿到清晰度很高的作品图片。格拉斐的书在德国很畅销,连续出了好几版。在《印象主义的现代性》(图20,图21)一文中,他强调了日本版画对印象派的影响,甚至认为葛饰北斋是“第一个印象主义者”。1904年,他的《现代艺术史》出版,1908年被翻译成英文,书名为《现代艺术:对新美学体系的贡献》,书中认为印象主义画家是绘画的反叛者。1908年,英译版引进到了日本,日本学者翻译了其中一些章节并发表在杂志上。在20世纪初,印象派作品还不太为大众所知的时候,理查德·缪瑟和朱利·斯迈耶—格拉斐的艺术批评和理论著作对印象派在日本的传播的有很大帮助,尤其是对日本的年轻人启发很大。

图20—图21 朱利·斯迈耶一格拉斐《印象主义的现代性》第28—30页1903年由穆特在柏林出版

四、印象派对日本绘画风格的影响

随着日本的开放,大批西方商人和专家来到日本,外国公司的分支纷纷在日本成立。第一代外国士兵驻扎在横滨,来自西方的第一代移民就生活在这里。这些内容都表现在“横滨版画”中,在当时非常流行(图22)。莫奈收藏的日本版画中就有横滨版画。当西方世界着迷于日本的文化和艺术时,日本醉心于欧洲和美国的技术、商业和艺术品。对西方文化的热情日益增长,影响了日本本土的艺术。歌川广重的《江户百景》中有一幅《猿若町剧院》(图23),画面以焦点透视的方式表现了一条热闹的剧场街道。这种以俯视的视角呈现繁华街景的表现方式很容易让人联想到毕沙罗的《夜晚的巴黎蒙马特大街》(图24)。正如印象派画风受到日本版画艺术的影响一样,这幅作品也反映出日本画家所受到的西方艺术影响。19世纪晚期,日本已经开始教授西方油画。日本年轻人被这种“西方风格”所吸引,向往去欧洲学习绘画,尤其是巴黎。1900年,巴黎已经成为欧洲最耀眼、最现代的城市,巴比松画派、印象派、后印象派在那儿诞生,为20世纪早期的现代主义铺好了道路。当时,大量艺术家、诗人生活在巴黎的蒙马特地区。到了晚上,歌厅、剧场、戏院挤满了人。1900年的4月至11月,巴黎世博会持续了半年多时间,吸引了全世界4800万观众。在巴黎大皇宫内,一场名为“艺术之都”的展览回顾了一个世纪以来的艺术,焦点放在了法国的印象派。一群日本年轻人,也参观了巴黎世博会,并留下了合影照片(图25)。