莫奈的幽灵

——莫奈艺术中的第二次“驱魔”

◇ 李飒

一、现代派艺术家的“驱魔”

毕加索在画完《亚威农的少女》之后说,这是他第一幅“招魂驱魔”的作品。为什么他会这么说?艺术家为什么要“驱魔”?

这件作品不仅是艺术史上立体主义形成的第一件作品,对毕加索而言这也是他对过去的艺术成就一次彻底的告别。毕加索从1900年来到巴黎,到1904年之间形成了 “蓝色时期”的绘画风格,以及之后到1907年之间又形成了“玫瑰红时期”的绘画风格,虽然已经达到了世界一流大师的艺术水准,但这两个时期的绘画风格仍然一定程度上保留了古典主义的绘画特征,尤其是古典主义典雅、忧郁的气质。但《亚威农的少女》是一次伟大的告别,是对古典主义艺术风格的一次彻底的告别,第一次展现了充满力量的现代主义绘画的新风格。这件作品中毕加索对非洲面具和雕像艺术的借鉴,表现了更加形式化、狂野、粗暴,甚至有些令人惊恐的现代艺术风格。对毕加索而言,这是其对古典主义绘画风格的一次“驱魔”,招来了现代主义绘画风格的“魂魄”。19世纪末到20世纪初,学院派所代表的新古典主义风格仍然在西方社会占据着主流,而毕加索和其他现代派画家马奈、塞尚、莫奈、马蒂斯、梵·高、高更、莫迪里阿尼、鲁奥等等纷纷进行了一次又一次“驱魔”,将古典主义从艺术史上放逐了出去,招来了现代主义艺术的“幽灵”。

但莫奈与他们有所不同。2018年7月在美国看博物馆的时候,我意外地发现,莫奈的艺术人生中进行了两次“驱魔”,第一次是对古典绘画风格的驱魔,第二次则是在他并未完全充分意识到的情况下,对他自己已经成熟的印象派风格进行了第二次“驱魔”。

二、一次意外

7月13日,我在华盛顿国家美术馆看到了一幅尺幅不大的莫奈画作《睡莲》,当时并没有引起我太大的注意。因为看过大量的美术馆,所以形成习惯,只有在我很喜欢的艺术家的作品前我才会多做停留,大部分艺术家的作品只能够用目光一扫而过。莫奈并不是我特别感兴趣的画家,虽然他在艺术史上也很重要,但我一直觉得他的作品有些“轻飘”,似乎不够有深度,所以我更偏爱马奈。美国的众多博物馆里收藏大量莫奈作品,大多数情况下我只是从旁经过,并不会注意,但这次稍有不同。经过莫奈的作品之后,突然有什么东西在我脑子里一闪而过,我停下了脚步,这完全是一次意外,只是一个突然的想法让我偶然停了下来,我站住了,似乎回忆了几秒钟。我倒退回这幅作品前,又看了看。印象里这幅作品的构图和前几天在芝加哥美术学院美术馆看到的另一幅莫奈的作品构图颇为相似,凭直觉,我觉得似乎有一点点不太对劲,但一下子又找不出原因。我翻开手机里的图册,幸运的是,前几天在芝加哥学院美术馆看到的那幅作品当时拍了下来。我把手机举起来,视线与眼前华盛顿国家美术馆墙上挂着的这幅莫奈画的《日本桥》持平,两幅作品比较着看。确实构图、内容很相似,都在一个尺寸不太大的画布上描绘了一片池塘、水池上方的一座绿色日本风格的小桥、水面上的睡莲和周围其他的植物。但某些东西开始在我脑子里发生化学反应,并产生一丝困惑,我仔细观察这两幅作品,想弄清楚我感受到的困惑到底是什么。

作者在芝加哥美术学院美术馆看到的莫奈1900年创作的《睡莲池塘》

作者在华盛顿国家美术馆看到的1899年莫奈创作的《日本桥》

三、模模糊糊的不安

我有一个习惯,就是在美术馆里拍下每一幅作品都会同时把它的标签注释也拍下来,这样方便查询作品的信息。芝加哥美术学院美术馆里的那幅《睡莲池塘》的作品注释比较详细,提到莫奈在1890年50岁的时候搬到了巴黎郊外的维吉尼小镇,买了一大块地定居下来。三年之后莫奈在这里挖了一个池塘,在池塘上又建了一个日本风格的步桥,并逐步开始在周围种下各种植物,尤其是他很喜欢的睡莲。莫奈的余生一直到1926年86岁都生活在这里,并以池塘周围的景色为其创作的内容。而在1899年至1900年期间,莫奈以类似的尺寸类似的视角,同一内容(池塘、日本桥和睡莲)在一两年时间里画了相似的18幅作品。18幅!真是够多的。莫奈一直有这个习惯,比如他的《鲁昂大教堂》系列总共画了30多幅,要是我早就不耐烦了。

我仔细对比看着这两幅作品,墙上的这一幅是1899年(59岁)的作品《日本桥》,风格是标准的莫奈印象派的风格。画面整个是绿色调的,光线明亮,阳光对景色的影响较为明显,池塘的水面、小桥、睡莲在自然光线的照射下显得颇有生气,郁郁葱葱,阴影中植物的背光面稍微有一些赭色,水面上的睡莲点缀着一些白色和红色,但在画面中并不突出。整个画面的颜色比较清爽,气氛平静而舒缓。

然而另一幅,在我手机中所拍摄的四天前那一幅《睡莲池塘》,时间相隔一年,那是1900年莫奈60岁时的作品,同样的视角,类似的构图,季节也接近,同样的风景,但作品开始显现出某些不一样的景象,当时我没有注意到的画面的一些细节开始浮现出来,我突然觉得头皮开始有点发麻。

四、一个幽灵

我长时间盯着手机里这件莫奈1900年(60岁)的作品,慢慢发现这和我认识的莫奈不太一样,那种差异性开始变得越来越明显,我意识到有点特别的不对劲儿,也许这里隐藏着一个秘密,一个不为人知的隐情,似乎这幅画里隐藏着一个幽灵,一个令人痛苦的幽灵。

1900年的这件《睡莲池塘》,同一场景中,颜色、气氛开始出现很大的变化,画面中开始出现“大片的红色”。这“红色”完全不知道从何而来,完全没有理由,它们在树影中、栏杆和桥下的阴影中、花叶的背光处,甚至“漂浮”在水面上。那暗处的红色甚至有点脏,有一种血液的黏稠感,从画面上方倾斜下来,隐藏在暗影当中,混合着绿色,甚至有一些紫色,完全是主观的,和现实中的真实景象没有任何关系。笔触也不一样,似乎更加纷乱,使人觉得画面后的莫奈一定发生了什么重要的事情,否则根本无法解释,同样的视角、内容的两幅作品,为什么相隔一年会发生如此大的变化?

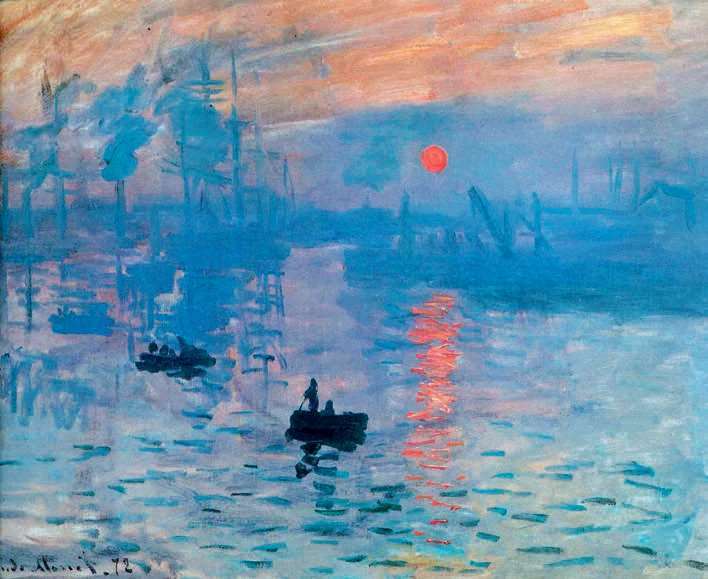

莫奈在1872年画的《日出·印象》

作者在波士顿艺术博物馆看到的透纳1840年的作品《奴隶船》

在我原来的印象里,莫奈是一个在艺术风格上比较温和的画家,色彩亮丽、温和、柔美,作品丰富、漂亮,光线明亮且充满生机,但不是很吸引我,我更偏爱那些更有力量和更有爆发力、生命冲击力的作品。我会觉得莫奈有些“轻飘”,他不像马奈那样深沉(画面上常有大片的黑色调),对社会有更深刻的洞察力,作品具有更广泛的社会影响力。但这一次我似乎看到了一个不一样的莫奈,1899年的《日本桥》完全符合印象派的原则,而1900年的《睡莲池塘》,与前一幅相比出现了某种更为激烈的情绪。这让我非常惊讶,要知道,这幅作品背离了 “印象派”的原则。

五、第三张作品的出现

7月9日,我在芝加哥美术学院美术馆看到了莫奈1899年的《睡莲池塘》。7月13日,我在华盛顿国家美术馆看到了莫奈1900年的《日本桥》,这两件作品让我发现了两个完全不一样的莫奈。我推测,1899年至1900年这期间莫奈一定发生了什么重要的事情,否则绝不会这样无缘无故地出现如此大的变化。我的脑子里种下了这个疑问。一直到7月15日在费城美术馆我看到了莫奈的另一张作品,才部分解开了这个疑惑。

7月15日上午10点,一开馆我就进入费城美术馆。走进一个圆形大厅,习惯性的目光四下扫描了一遍,突然眼前一亮,看到了一张与原先那两张莫奈描绘日本桥和池塘的作品构图很类似的画作。我走到作品前,只看了一会儿,发生了一件意料之外但非常幸运的事情。国外的美术馆很多艺术作品(包括很多大师的作品)都没有什么特殊的保护,只是在地面标注一道线(禁止跨过)或有一道安全绳拦着,所以基本上每一个或几个展厅配备一位管理员,监护作品的安全。我正在看着这件作品,突然旁边的一位女管理员走了过来,轻声问,需要我给您提供一些作品的解释吗?我愣了一下,连忙说可以,她声音缓慢地告诉我(幸亏如此,让我能连蒙带猜大致听懂她的意思):莫奈晚年不断重复这一作品主题,花园中的睡莲、池塘和日本桥。但是因为印象派的画法,莫奈一直注重观察阳光,这对莫奈视力影响很大,导致晚年得了眼疾(当时没有听清楚,后来查明是白内障),看东西越来越不清楚。但是莫奈非常热爱绘画,一直到死都没放下画笔,然而由于视力越来越坏,看东西模模糊糊,莫奈的作品风格后来出现了很大的变化。莫奈晚年做了白内障手术(我后来查到是在1923年83岁时,去世前三年,而且只做了一只眼),视力恢复了一些的莫奈看到他在患白内障期间的一部分作品大为震惊,无法相信这是自己所画,亲手毁掉了一些画作。幸运的是他的家人瞒着他保留下来一部分,才得以让我们今天看到。我现在眼前看到的就是属于这其中的一件。

这是一件令我震惊的作品!如果凭借以前的印象,我几乎完全无法辨识出这属于莫奈的作品。这更像是一幅抽象的画作,画面中的所有物体都融合在了一起,难以识别,只能大致分辨出一些日本桥的形状,它依旧跨越在水面上,但是所有的细节都模糊不清。池塘、水面、睡莲、其他的植物都消失了,它们纠缠、混杂在一起,都变成了各种笔触。画面再也不是我们熟悉的莫奈的平静和悠闲,众多的笔触扭动着,暗红色、深绿色、不同程度的黄色,甚至还有浅紫色和普蓝色,相互穿插和缠绕。这倒更是像一件梵·高的作品,但是没有梵·高颜色的纯度,多了一分生命的浑厚和复杂。

这件作品和女管理员的解释帮我解除了很大一部分困惑,晚上回到住处,我又查了一些资料,大致梳理了一下自己的思路:

莫奈患眼疾的时间我推测很可能是在1900年。我没有从网上查出具体时间。我的理由是之前1899之前的作品仍保持了印象派的风格,而1900年开始出现的部分作品却展示出了 “表现性”更强的艺术观念。

白内障对莫奈影响或许是些间断和反复的,因为1900年之后的作品仍有一些还保留了之前含蓄的风格。

系列《睡莲》作品中出现的大量紫色是因为莫奈眼睛内的黄色内障导致莫奈无法分辨紫色和蓝色,这解释了我对莫奈画面上水塘中漂浮的大量紫色的疑惑。

莫奈晚期作品画面上出现了大量毫无理由的颜色,诸如阴影中大量的暗红色,水塘中的大片紫色。画面内容甚至不可辨识,然而作品却依然非常感人,这证明颜色对于一幅真正有价值的绘画并不是最重要的,具体画什么也不是最重要的,好的画家从来不会满足于表现事物表面的样子。艺术作品是艺术家的生命状态、对时代变化的敏感、认知能力的体现,而只要艺术家的生命状态保持得很好,对生命的体验和认知很丰富,那画什么都是“对”的,画面上是什么颜色都不在重要。

白内障对莫奈艺术的影响毋庸置疑。莫奈在印象派的风格成熟之后(以1872年32岁时画的《日出·印象》为标志,这件作品意味着莫奈艺术生涯中的第一次“驱魔”,是对传统艺术观念的背叛和独立艺术观念的确立)。作品分为两个阶段:1900年之前保持印象派风格的作品和1900年之后与印象派风格不一致的作品,尤其是晚期莫奈所画的超大尺幅的《睡莲》系列作品(现收藏在巴黎橘园),可以说是莫奈最重要的,成就最高的作品。