安格尔和德拉克罗瓦的分歧

——欧洲绘画的分裂及其逐步“终结”

◇ 韦羲

一、安格尔,还是德拉克罗瓦

19世纪中期,美国青年约翰·拉·法治到巴黎学画,经表哥介绍,进入安格尔学生夏塞里奥的画室。他刚进画室,就被问是拥护安格尔还是德拉克罗瓦。这个问题,可能每一个身在巴黎的艺术家甚至艺术爱好者都遇到过。

安格尔还是德拉克罗瓦,是当时巴黎美术界的“现实”和“艺术”立场。巴黎的艺术家、收藏家、评论家为此分成两个阵营,争战不息,两位大师的名字成为战斗口号。

长期以来,这场争战被解读为“线条”和“色彩”的对抗,画家安格尔坚守“线条”立场,德拉克罗瓦挺身为“色彩”代言。可是从“线条”和“色彩”的角度看安格尔和德拉克罗瓦之争,似乎过于简单而模糊,笔者目前所见相关论述,不是偏离,就是有所不及。关于这场争战的本质,艺术家自己全部明白吗?也未必,至少他们没有清晰而连贯地说出过。

德拉克罗瓦说,线条就是色彩!安格尔说,色彩是虚构的,线条万岁。

但是,谁说安格尔没有色彩?德拉克罗瓦的线条又是什么样的线条?这段纷争的实质和影响,有待更为清晰地勾勒,因为现代艺术的源头,可以追溯到这两位大师的分歧。类似的分歧,在文艺复兴时期也曾发生,尽管那时候的分歧未曾引起份争。

16世纪,人们把佛罗伦萨画派和威尼斯画派的风格差异,视为素描(或者造型)和色彩的分歧。那么,安格尔和德拉克罗瓦是“素描”和“色彩”之争吗?事实上,安格尔的绘画里有色彩,德拉克罗瓦的绘画也有素描,所以“素描”和“色彩”之争不准确。如果认为“素描”一词不够准确,那么,可以把素描画成“造型”。我们发现,安格尔和德拉克罗瓦也好,16世纪的米开朗基罗和提香也好,四位画家的作品都有造型。尽管在这个问题上,安格尔并不满意德拉克罗瓦,如同米开朗基罗抱怨提香的造型质量—当年佛罗伦萨艺术家米开朗基罗访问威尼斯,认为提香作品“生动活泼”,色彩令人印象深刻,可惜“形”很槽糕。但是,即便如此,谁能否认提香和德拉克罗瓦的“造型”?

那么,15世纪意大利两个画派之间的风格差异是什么,19世纪安格尔和德拉克罗瓦主导的两种风格之间的对抗,又到底为了什么?这可以从威尼斯画派及其对后世的影响中,发现端倪。大家知道,威尼斯画派以色彩著称,可是意大利文艺复兴时期其他画派的色彩都很好,那么威尼斯画派的色彩和其他画派的色彩,区分何在?关键在于直接画法及其分离笔触。在提香之前,整个意大利乃至整个欧洲油画,都是平涂罩染的画法,明暗过渡极其细腻,没有明显笔痕,甚至无痕。提香首先使用分离的笔触作画,打破传统的平涂画法。这种自由的,具有速写性质的,能看到笔触的画法,被称为直接画法。那么,直接画法使色彩呈现出另一种效果,让明亮的更为明亮辉煌,黑暗的更为阴森恐惧。在对光感、氛围以及运动状态的表现上,传统的平涂画法无法与之争锋。

以达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔为代表的佛罗伦萨画派重视造型,从17世纪的普桑以来,法国绘画主要继承佛罗伦萨的传统,也吸收巴洛克时期卡拉瓦乔的明暗技术。到了18世纪,达维特从中发展出新古典主义。威尼斯画派以提香、丁托列托为代表,注重笔触表现,同时也发扬了色彩的表现,后来艾尔·格列柯把直接画法带到西班牙,影响了委拉斯贵兹、戈雅。

画家们知道,笔触表现其实就是绘画性。佛罗伦萨和威尼斯的差异,要领不在“色彩”,而是“造型”与“绘画性”。佛罗伦萨画派和法国新古典主义强调造型,必须着力于线条—轮廓线。需要说明的是,在19世纪的古典写实绘画中,轮廓线并非单纯的线条,而是可以暗示形体转入三维空间中的边缘线。

威尼斯画派和法国浪漫主义的直接画法,好处是形体的边缘融入空气之中,人物与环境成为不可分离的整体。然而对新古典主义者而言,直接画法是绘画性过度了,无疑会破坏“轮廓线”,有损于“造型”的清晰度与完整性。安格尔的追随者就认为“柯罗的风景画和德拉克罗瓦的作品描得不够好,因为不是用精密的轮廓线画出来的”。

以上,就绘画本体的角度而言,安格尔与德拉克罗瓦之争的实质是严谨造型与绘画性之争,也可以说是“线描”与“涂绘”之争,而非“素描”与“色彩”之争,也不是“造型”与“色彩”之争。这是自从普桑以来,法国绘画最大的分裂。

“线描”与“涂绘”,是美术史论家沃尔夫林建立的一对概念,见于其著作《美术史的基本形态》。但此处不拟详细解释,因为读者可以从上文对轮廓线、造型、绘画性、直接画法等方面的论述,大致了解这一对概念。

换一个角度看,安格尔和德拉克罗瓦的分歧类似于中国绘画的“工笔”和“写意”的分歧。中国的工笔与小写意大致可对应线描与涂绘,只是在不同的文明里,这些相似的绘画类型有着不同的形态与演变史。

二、距离感与现实感,冒犯公众趣味

德拉克罗瓦曾经被法国美术部长叫去谈话,后者要求他改变画法,否则别指望得到国家订件以及认购。

德拉克罗瓦并非一开始就被排斥。1822年,《但丁之舟》横空出世,获得广泛的好评。两年后,1824年,德拉克罗瓦拿出《希奥岛的屠杀》,题材之尖锐,风格之强烈,画法之激进,就连学院内部最开明的画家格罗也难以接受。这位曾经支持过德拉克罗瓦《但丁之舟》的画家也是达维特的弟子,资格比安格尔还老,在学院派里是风格最为豪迈的一位,他说“这不是希奥岛的屠杀,是绘画的屠杀”。

冒犯大众趣味的是什么?引起格罗不安的是什么?风格,画法还是题材?抑或处理题材的态度?

都有,以下逐条分析。

(一)风格

法国绘画风格的建立,前有普桑,后有达维特,典雅而宏大。安格尔是达维特的弟子,德拉克罗瓦师从新古典主义大卫的学生盖兰。如果分析师承,安格尔和德拉克罗瓦之争是学院派的分裂。分裂首先反映在风格上。

论风格,安格尔倾向拉斐尔,发扬了老师达维特优雅的一面,崇拜秩序与理性。德拉克罗瓦倾向米开朗基罗、荷兰的鲁本斯和伦勃朗,特点是风格雄壮,富于激情、动感、热血、神秘性。而荷兰画派的现实感,可能是德拉克罗瓦比学院同行们更在意现实真实性的一个因素。

如果从心理学上追究,长相可能也是安格尔对优雅高贵风格极为偏执的原因。安格尔的长相在乡村牧师和银匠之间,并不典雅(图1)。德拉克罗瓦一表人才,相貌英俊而阴郁,他的自画像是美术史上最令人印象深刻的自画像(图2)之一。比起安格尔,他才是拜伦、肖邦、瓦格纳的同时代人。

图1 安格尔《安格尔自画像》 1804年 布面油画77cm×61cm 法国尚蒂里孔代博物馆藏

图2 德拉克罗瓦《德拉克罗瓦自画像》 1837年布面油画 65cm×54.5cm 法国巴黎卢浮宫藏

(二)画法

战争、瘟疫和死亡,这些题材格罗都画过,绘制极为真实。对格罗来说,最不能接受的可能是德拉克罗瓦的画法。按当时形成的标准,在学院派画家、批评家和公众看来,德拉克罗瓦的画法是偷工减料,作品是未完成的。有批评家嘲笑德拉克罗瓦的画是调色板。在《但丁之舟》中,直接画法(分离笔触),仅用于表现水花,其余部分仍是大众习惯的罩染画法,而且完成度很接近学院派的标准。到了《希奥岛的屠杀》(图3),直接画法更为成熟,并运用到人物身上。这一次,格罗受不了了。而且,格罗可能还看到了德拉克罗瓦其他更为放开的、更具实验性的作品。我们现在回头看过去,不难观察到德拉克罗瓦的直接画法(或曰“涂绘画法”)对绘画性的追求,必然会破坏造型的稳定性与清晰度,最终引发形象的瓦解。格罗是行家,他似乎从德拉克罗瓦的画法中预见古典主义绘画的瓦解,于是发出“屠杀绘画”的惊叹。

可以推想:在格罗的理念里,古典主义就是绘画,绘画就是古典主义,古典主义是绘画的至高形式。这个教条,不但让格罗的创造寸步难行,最终还要了他的命。

19世纪绘画风格演变所引起的震动,我们今天已经难以想象,当时的画家犹如身处漩涡中,要面临精神世界的建立与坍塌。格罗,一个浪漫主义“深柜”,早在1803年,就画出具有浪漫主义风格特征的《波拿巴视察贾巴隔离病院》(图4)。但他一直被老师达维特的成就所折服,深深信服新古典美学:严谨,理性,秩序,庄严宏伟,优雅,理想美。现在,德拉克罗瓦不仅都触犯了,而且极为成功,他的新画法在《希奥岛的屠杀》中越成功,越有效果,就越显得可怕。格罗无疑被浪漫主义吸引,同时又视之为洪水猛兽,长期以来他无法处理这些矛盾,也就无法再画出自己满意的作品,最终自杀。

图3 德拉克罗瓦《希奥岛的屠杀》1824年 布面油画 417cm×354cm法国巴黎卢浮宫藏

图4 格罗《波拿巴视察贾巴隔离病院》1804年 布面油画 523cm×715cm法国巴黎卢浮宫藏

(三)题材

对公众、大部分学院派画家及评论家而言,德拉克罗瓦的风格和画法均极为粗野,对暴力题材的处理方式也暴力而直接,关于德拉克罗瓦和他的追随者的作品如何冒犯当时的习惯与趣味,相关见解不胜枚举,本文谨再提出一个观点,即:距离感消失。

新古典主义画家达维特、安格尔的历史画,都像舞台。舞台上的宣誓,厮杀,胜利,一举一动都有架势,视之如仪,整个场面极为庄严。古典绘画固然追求细节与形体描绘的真实感,但那是技术性的真实,而整个画面的布局是戏剧化的,《萨宾妇女》和《荷拉斯兄弟的宣誓》(图5)地上的尸体是人在舞台上扮演死者。观众走进达维特的画面,和走进舞台差不多,至多感觉是穿越到古代,从旁观之。这是观看的距离,许多世纪以来艺术家和观众合作造就的距离。而德拉克罗瓦《希奥岛的屠杀》是活生生的,有人在流血,有人在死去,事情就发生在身边。同样栩栩如生的场景,德拉克罗瓦和达维特、安格尔的不同,是现实真实和舞台真实的不同。

类似的情况也发生在电影史里。早期电影富于戏剧感,后来现实主义电影刚出现的时候,观众反而不安。

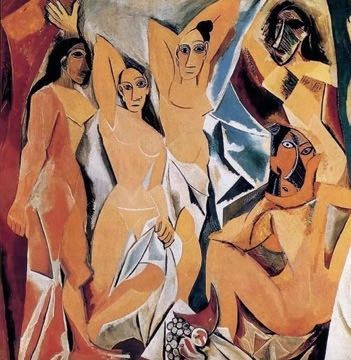

可怕的美已经产生,更可怕的美接踵而来—1855年,库尔贝毫不掩饰的现实主义登台。1863年,马奈在落选沙龙展出《草地上的午餐》(图6),同一时期,莫奈的印象主义风格业已成熟,在1866年画出自己的《草地上的午餐》。1905年野兽派出笼。1907年毕加索画出《阿维农少女》(图7),丑陋、原始、狰狞和欧洲文明的艺术大相径庭。这幅画的威力巫魇,是非洲木雕或者中国青铜时代三星堆面具才有的。

1855年,巴黎举办世界博览会。其中的世界美术单元展馆,安格尔有专门的陈列室,死对头德拉克罗瓦在中央厅展出35幅作品。柯罗6幅画,米勒1幅。库尔贝落选,一怒之下,在官方展会附近开个人画展,名为“写实主义画展”。

图5 达维特《荷拉斯兄弟的宣誓》 1785年 布面油画 330cm×425cm 法国巴黎卢浮宫藏

图6 马奈《草地上的午餐》 1863年 布面油画213cm×269cm 法国巴黎奥赛博物馆藏

图7 毕加索《阿维农少女》 1907年 布面油画244cm×235cm 美国现代艺术博物馆藏

和库尔贝的现实主义风格比起来,德拉克罗瓦的风格显得无比高尚,富有教养。两年后,1857年,德拉克罗瓦当选法兰西学院院士,不再是学院的威胁。

三、理想美与距离

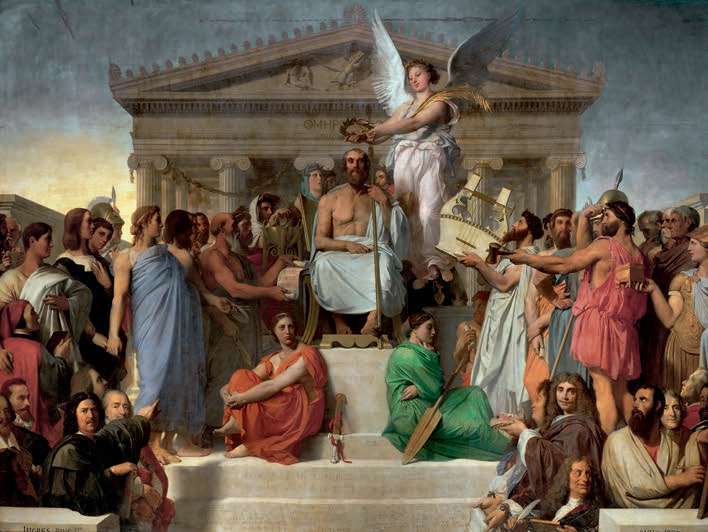

一群古代大理石像穿上衣服,就是达维特和安格尔的风格。安格尔的弟子和追随者们,大抵如此。例如卡巴内尔的《维纳斯的诞生》(图8),透明,光洁,犹如活过来的石像,被一群天使围绕。达维特的伟大之处,在于他的历史画虽然高度理想化、戏剧化,仍散发出强烈的在场感,而安格尔的历史和神话题材绘画,显得遥远,例如《荷马礼赞》(图9)。原因之一在于他比老师更加唯美,更加理念化。这是理想美带来距离。

在现实生活中,距离产生美,而在艺术范畴里,美产生距离。和我们凡人尘世最远的距离,是理想美,尤其是复古的理想美。新古典主义的构图原本就非常舞台化,而理想美,则不可避免一定程度的样式化,这相当于化妆的演员。优雅的造型、精致的画法,乃至刻意的布景,都是化妆术的一部分,暗暗确保观者和绘画的距离感。

清晰性,理想美,舞台性与距离感的另一面,是提香、伦勃朗、哈尔斯一路的风格,具有世俗性,现实感,生机勃勃,富有激情,往往混沌而神秘。

1831年,德拉克罗瓦展出《自由引导人民》,这是古希腊女神带领19世纪的巴黎人们,现实性、自然美和理想美混在一起,拉近了观众和画的距离。

图8 卡巴内尔《维纳斯的诞生》 1863年 布面油画 225cm×130cm 法国巴黎奥赛博物馆藏

图9 安格尔《荷马礼赞》 1827年 布面油画 386cm×515cm 法国巴黎卢浮宫藏

到了年轻一代,距离再度拉近。无论怎么看,马奈《草地上的午餐》的裸女和当代男子的组合,都有模仿德拉克罗瓦和库尔贝的意思。《自由引导人民》是古人和当代人在一起,而且裸女只是半裸,又是象征。库尔贝《画室》出现的裸体有合理性,因为这里是画室,人体是艺术家的缪斯。和两位前辈相比,马奈的《草地上的午餐》完全取消了观众和画面的距离感。首先,马奈的人物身穿当代衣服,其次,裸女毫不美化,采用最新的写实的风格,而非理想美的套路,这表明她是现代女性,而非来自历史神话的缪斯和神女。毫无疑问,19世纪的观众在这幅画面前,看到脱光衣服的女人和衣冠楚楚的男士混在一起,必定认为伤风败俗。

高雅的风格和古代风格以及异国情调,是裸体艺术得以公开展示的原因之一,也是人们得以坦然观看裸体艺术(隐性情色)的理由—遮羞布。安格尔《大宫女》(图10)低调献媚,卡巴内尔《维纳斯》伪装春梦,公众没有愤怒,反而乐于接受暧昧的情调。提香《维纳斯》不但情色,明显在挑逗,然而观众没有不满。卡诺瓦的雕塑《丘比特和普赛克》(图11),丘比特的手放在普赛克的乳房上,将要亲吻,观众没有愤怒,因为丘比特身上藏有翅膀,这里是仙境,神话人物有豁免权。

马奈冒犯上流社会以及公众的因素,未必是色情和性意味,而是竟然没有丝毫色情暗示,甚至不性感。《奥林匹亚》(图12)中人物的体态几乎是直线的,比身下的布料还硬,巴黎人在这里找不到熟悉的优雅而柔媚的曲线—普桑、达维特、安格尔,一代又一代大师和弟子们、追随者们,塑造了优雅的法国趣味。

英国艺术史家约翰·伯格把欣赏人体画解读为“看和被看”。如果我们同意约翰·伯格的洞见,那么,当人们观看裸体艺术,裸体就应该处于被看的状态。但是,马奈让他的裸女直视观众,眼神坦然,其实有点疲倦,不很在乎地看向观者。问题就在这里:《奥林匹亚》过于坦荡,过于漫不经心。一句话,不柔媚,不讨好,不把观众当回事。《奥林匹亚》既不呈现身体的美好,也不以期待中的表情—哪怕是隐含情色(最好被“优雅”的风格气质所包装)的表情—回应观者的观看。对于当时的法国人乃至大多数欧洲人而言,这是前所未见的,粗俗的。在裸女满不在意地直视(等于挑衅)中,所有人都被冒犯了,他们从未在展览中这样被看过。

1865年,《奥林匹亚》在沙龙展出,引起皇后的不满,观众恨不得要用雨伞戳破这幅画,工作人员不得不把它移到最高的地方。

四、巴尔扎克的预言

达维特和安格尔的新古典主义绘画具有清晰而“高贵的轮廓”。德拉克罗瓦绘画的轮廓则虚虚实实,人物和背景(空气、阴影、光、景物)浑然一体。但是,这样风格和画法却使格罗感到恐惧。光、气氛、运动、激情、不正是格罗的兴趣所在吗,他恐惧是什么?

图10 安格尔《大宫女》1814年 布面油画91cm×162cm法国巴黎卢浮宫藏

图11 卡诺瓦《丘比特和普赛克》雕塑 法国巴黎卢浮宫藏

图12 马奈《奥林匹亚》 1863年布面油画 130cm×190cm法国巴黎奥赛博物馆藏

答案可能就在巴尔扎克的短篇小说《玄妙的杰作》里。这篇小说写一个天才画家穷十年之精力探索新艺术,最后画出的杰作是一堆朦胧模糊、形象不可辨识的色彩。作为德拉克罗瓦的同时代人、浪漫主义的见证者,巴尔扎克这篇小说让人无法不联想到德拉克罗瓦及其同志、追随者。虽然德拉克罗瓦、柯罗、埃米尔、米勒,都不曾取消坚实厚重的形体,但是巴尔扎克从浪漫主义的画法推导出一个后果:形象不可辨识,只剩下朦胧模糊的色彩。小说认为色彩理论一旦推向极端,就是荒谬。恐怕不只伟大作家,当时文化界的许多人应该都作如是想,其中可能也包括格罗。

巴尔扎克的推导不止预言了19世纪的印象派,也预言了20世纪更为激进的抽象表现主义—波洛克和罗斯科,以及两者之间的纳比派大师博纳尔的风格—光斑和色块凌驾于物象之上。

五、形体的解体

文艺复兴盛期的素描和速写,已经出现德拉克罗瓦式的画法,而且很普遍。素描速写作为草图、练习,被允许采用跳跃的、不连续的线条和大笔涂抹。油画作为“作品”,就没有获得素描这样大的自由度,自16世纪威尼斯画派提香开启自由画法以来,尝试此法的画家极其稀少。

19世纪中期,法国人物画有了德拉克罗瓦,风景画有了柯罗,加上库尔贝,马奈,笔触分离的涂绘性画法才开始扩散,然后从法国蔓延整个欧洲、美洲,澳洲,并从中走出印象派。

从绘画的角度看,是绘画性、直接画法、分离笔触,引发印象主义。1866年,莫奈画出《草地上的午餐》,在此前一两年,莫奈的典型风格已经形成。而“印象主义”一词,则在八年后才成为这群前卫画家的标签。1874年,莫奈、毕沙罗、德加、雷诺阿、西斯莱、莫里索等画家举办第一次联合展览,观众还挺多,据说他们是为了看笑话而来。《喧噪》周刊记者路易·勒鲁瓦观展后讽刺:“否定美与真实,只能给人一种印象。”

为什么提香、委拉斯贵兹、戈雅,荷兰的哈尔斯、伦勃朗这些不同时代的大师的分离笔触,均未激发出印象派以及后印象派、抽象派,而德拉克罗瓦却可以?这里尝试分析其原因:一、摄影的冲击。二、工业文明已经开始,现代科学,光学理论,传媒,都在推动艺术演变的速度。三、大航海时代,东方艺术进入欧洲,促进欧洲画家对新艺术的形式想象。

从文艺复兴到19世纪中前期,西方艺术一直都走在追求真实的道路上。摄影的诞生,可视为来自求真的理念。同时,摄影也断送了古典与写实绘画的存在基础,迫使画家探索新的形式,走向非再现。

18世纪中期以前是慢的时代,提香、委拉斯贵兹、戈雅等人的晚期风格虽然自由,却从未有人会产生更彻底的破坏形体的念头。而工业革命以后,时代的步伐越来越快,科学日新月异,发现与发明层出不尽,这些无疑都影响欧洲艺术家的思维,求新和速度植入欧洲人的意识。在格罗、德拉克罗瓦、巴尔扎克那里,新和速度被感知,并且被推导出后果。到了年轻的印象派画家们,以及还未出生的野兽和立体主义画家们,更晚的抽象主义画家们,求新和速度被认为理所当然。颠覆过去,发明风格,是艺术家的使命,现代绘画的伦理。

年代接近的英国风景画家康斯太勃尔(1776-1837)、透纳(1775-1851),都曾开拓了绘画性,成功应用分离的笔触。可是他们不是风暴的中心,风暴在法国。他们像隔代局外人,对风暴遥施影响,推动雪球的滚动。雪球越滚越大,最后覆盖整个美术界,安格尔和德拉克罗瓦就是雪球的中心。

大航海时代,东方和非洲等地的艺术被带到欧洲。1862年,梭伊朗夫人在巴黎里沃利街开了一家卖东方商品的店铺“中国之门”。欧洲画家们在思考新形式的时候,获得比古代前辈们更多的支持与依据。中国和日本艺术无疑影响了德加、莫奈、梵·高、高更以及后来的马蒂斯。欧洲画家从两个途径可以接触到中国的皴法,日本浮世绘里的山水和中国画。莫奈、毕沙罗、修拉的笔触和中国山水画的雨点皴、解索皴如出一辙。比较起来,印象主义的分离笔触和中国绘画的皴法的相似之处,胜于镶嵌画。虽然欧洲镶嵌画是色点组成,却并未具有“笔法”性质,也从未表现空间和大气。

甚至,排斥东方艺术的塞尚也不由自主地受到东方绘画的暗示:除了梵·高,还有谁的画法比塞尚的用笔更接近中国山水画的皴法?(图13-1、图13-2)塞尚的笔触和用法和山水画的小斧劈皴、马牙皴、雨点皴如此相像(图14-1、图14-2),难道不是从山水画获得的启示吗?德拉克罗瓦的风格,莫奈的早期风格(图15),都不指向如此自成秩序的笔法组织,在当时的世界,只有中国山水画才是“一个和自然平行的和谐体”(塞尚语),而非自然的仿真。从19世纪60年代到70年代,莫奈的印象主义从未远离真实的自然形体。青年时代,是莫奈影响了塞尚、梵·高,而1887年以后,可能是塞尚“和自然平行的和谐体”的风格促使莫奈走进更为抽象的境地。

图13-1 梵·高《杏花》局部 1890年布面油画 73.5cm×92cm荷兰阿姆斯特丹梵·高博物馆藏

图13-2 王蒙《青卞隐居图》局部1366年 纸本墨色140cm×42.2cm 上海博物馆藏

图14-1 保罗·塞尚《圣维克多山》局部布面油画 65cm×81cm 私人收藏

图14-2 李唐《万壑松风图》局部 纸本设色188.7cm×139.8cm 台北故宫博物院藏