看风景的,原来是人

——莫奈、洛兰、博鲁盖尔的目光简史

◇ 孙墨青

如何去看风景画?

你说,一幅画该怎么看呢?小孩永远不会为这种事发愁,凡是这么问的大人,想必是忘了平生第一次看画的心情。有件事我一直想不通:我们明明用自己的眼睛去看画,却总请教专家“该怎么看”,你不觉得其中有点误会?

回想下你看过的风景画,有没有在心里嘀咕过:这幅画近看不太精细,但是离远了看好像能走进去,这是怎么回事?那幅画中的地方我去过很多,怎么画比真实景色还好看?诸如此类的感受你大概并不陌生,只是谈起艺术这样的大字眼时,我们经常把细微的感受丢在一旁,而迅速求助于知识和解说,恐怕自己不够深刻吧!其实不然,在你心里的小嘀咕里,倒有看画的大学问。

面对一幅海景画,一个没去过海边的人可能想不到海风、潮声和脚踩沙滩的质感;而站在同一幅深山老林的画前,一个伐木工人所想到的和写字楼里的公司职员大概也不尽相同。这些感受无不混杂着独一无二的记忆和经验。面对一幅画时,朴素的观感只怕比专家的解说还要真切得多。

想“看懂”一幅画,不妨先从“看”开始,若不看得仔细,何谈懂与不懂?尽管带上眼睛,随我慢慢看来。

风景画中的目光简史

博鲁盖尔——跟随猎人的脚步

像画里这样的雪景,你见过吗?我自幼在北方城市长大,对下雪并不陌生,但是这样的异国乡村雪景,却是在成人之后才亲眼得见。天空阴沉,地面白雪皑皑,也许下了不只一夜?地上的脚印不多,更多的地方仍是洁白。几个猎人的背影显得沉重而迟缓,几条猎犬垂头跟着,唯有一人肩头背着打来的野兔,看来此行收获寥寥。两棵粗壮的树干裸露着,树叶早已落光,在雪景之中显得十分高大。不远处的房前,几个人架起火堆,不知在烤些什么。

图1 小彼得·博鲁盖尔《雪中猎人》 17世纪 木板油画 25.5cm×32.5cm 日本东京富士美术馆藏

图2 老彼得·博鲁盖尔《雪中猎人》 1565年 木板油画 162cm×117cm 奥地利维也纳艺术史博物馆藏

跟着猎人们向前走:山坡以下,几座房屋之间,一个桥上的身影被柴火压弯了腰,正吃力前行。而桥的另一边,则是一派热闹景象。不论大人小孩,都在冰面上游戏玩耍,远远望去,就像大大小小的黑点在活跃着。更远处,则是空无一人的雪白山野。几只黯淡的鸟伸展翅膀,划过青灰色寂寥的天空。

这幅《雪中猎人》(图1)是17世纪弗兰德斯画家小彼得·博鲁盖尔模仿他父亲老博鲁盖尔的作品。原作是受人委托的月令图系列之一,描绘四季的百姓劳作、风土民情。在西方传统上,相比宗教内容在艺术中的主导地位,风景元素不过是画中陪衬。老博鲁盖尔可能是最早因风景画而被人铭记的画家之一。

老画家原作(图2)的尺幅为162cm×117cm,接近成人展臂的长度,而我们面前的这幅小博鲁盖尔的仿作却画在近似A4纸大小的木板上。虽比原作少了几分气势,却多了一种私密的袖珍感。中国画里讲咫尺千里,小的尺幅可以收容大的场景,与此同理。一幅小画也能把人带到宽广的境地中去,绘画的神奇就在于此。

想象自己刚从久睡中醒来,推开窗户,这样一幅画面就真真出现在眼前。那些枯树和猎人,冰面上游戏的人们,还有那白雪皑皑的天际线。尽管隔着遥远时空的距离,一阵清冽爽朗的气息还是从画中扑面而来,你能感受到父子画家对这样一处冬景的神往,混杂着自然的苍茫和人世的热忱。

如果你看得足够久、足够专注,会一时忘了自己在哪儿,恍惚穿梭去了另外的季节和国度,犹如黄粱一梦。想必画家抬起画笔的时候,心情也正如置身大雪初霁、万物肃穆之中。

洛兰—溪边静谧时刻

站在这样的风景面前,你又在想些什么?初看之下,这就像一次郊游的记忆,厚重的土地、繁密的树木、树冠边缘被阳光眷顾现出半透明的金黄。两侧繁茂的树木阻拦我们的视线向两侧漫溢,将目光引向画心的远处山坡。在山坡之上,天空碧蓝、排云舒展,让人心情爽朗。这时若是回看前景,便会发现树林大片被笼罩在幽深的阴影中,平添一分沉郁。天气如此晴好,四下里却悄无声息,而那个画面中间的人又为何藏在树影之中?唯有溪水从旁边流过,更衬出这一刻四周的沉默。你能想象自己坐在附近一处略高的土坡上,呼吸着空气里微微泛苦的草香。

《溪水树林风景》(图3)的作者是西方最重要的风景画家之一,名叫克劳德·洛兰。他生于17世纪的法国,12岁时离开家乡并从此定居于罗马。

图3 洛兰《溪水树林风景》 1630年 布面油画 99cm×149cm 日本东京富士美术馆藏

据记载,洛兰“擅长以古代风格创作海景和宗教主题的风景画,也擅长如这幅作品般、表现空气精妙质感的神话风格画作”。人们认为,这幅作品画的是罗马近郊的田园风光,只说对了一半。洛兰的作品往往被视为是真实风景和想象风景的融合。他经常去户外写生,留下一批生气勃勃的风景素描;他也不厌其烦地观察日出日落,待回到画室中凭回忆来表现那种言说万物的光线。画家所描绘的自然不只是某个具体的实景,而是融合了亲身感受、写生、回忆与幻想的综合景象。

就像中国山水画往往有文人的寓意一样,当时欧洲的风景画中也多承载一定的主题。人们推测,这幅作品描绘的是古希腊神话“普赛克与丘比特”的故事。爱神丘比特爱上了貌美的灵魂女神普赛克,隐瞒身份将她带到山谷之中的宫殿,并与她成为夫妻。直到某一天普赛克看到了丘比特睡梦中的真容。被揭穿面目的丘比特气愤出走,宫殿也消失不见,伤心的普赛克四处去找他。近景中央坐着的女性据说就是普赛克。她沉浸在被抛弃的忧伤里,附近的农夫正走来安慰她。 [1] 知道这个故事再看,大概就明白了山谷、树林为何如此幽静,女人为何独坐在阴影里。

艺术史家安德鲁斯(Malcolm Anbrews)认为,在一幅画中,人物与风景之间的关系常常很微妙:风景依赖人物主题赋予某种精神上的意义,而人物同样依赖风景渲染情感的气氛。风景被画家注入了隐喻的力量。 [2]

然而这些寓意、隐喻,都是当年的主流使然。今天的观众若不是专门了解,大多数人想必看不出寓意所在。其实我们大可不必为此慌张。一幅画对于不同的时代、面对不同的人,自会有不同的意义。它在当时承受哪些历史含义,和今天我从这幅画中看到什么、感到什么,其实是两个不同的维度。前者的使命已经结束了,专门的艺术史家还在继续钻研。而后者存在于每一次观众与画作的接触中,从未休止。因为人与人的不同,每每生发出新的意思、新的感怀,难道不更接近一幅画留存于世的普世意义吗?

以当年艺术的主流来看,这一整幅风景的目的,都在烘托神话故事的主题。而以今天的视角来看,反倒是几个小小的人物在点缀幽静安详的风景。恐怕对大多数观众来说,是那心神休憩的气氛胜过它背后的寓意吸引我们驻足。面对这样的溪水树林风景,我们感受到片刻的恬静或恍惚,也就走进了那个自然与理想交汇的境地,凑近了静谧所幻化的时间的绵长。

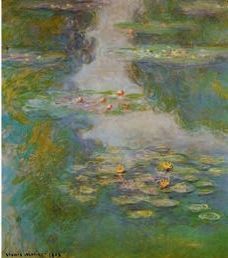

莫奈—注视光影的执念

你知道吗,世上不单有人擅长画人物、画静物,还有人专门画倒影?眼前的这幅画题为《睡莲》(图4),其实是在画水面时时变幻的光影。除了莫奈,你很难找到第二个如此痴迷于水中倒影的画家了。和古典绘画以人物、宗教、历史为题材不同,这些画里没有故事要讲,没有寓意需要揣测,那该怎么去理解?我想,这正是《睡莲》的提问:当你看一幅画时,你到底在看什么?有人说莫奈的睡莲画接近音乐和诗歌。如果你用理智去分析,就会自讨苦吃,那些微妙光色所勾起的细微情绪不是语言文字所能描绘的。

莫奈的画其实在说,你应该相信眼睛,相信看本身。《睡莲》不是为任何深意,而仅仅是为看的执念而存在。看哪,画心那一片灰蓝色大约是天空的倒影,两旁的绿意就是池旁树木的倒影了。几叶浮萍安然卧在较近的水面上,几点粉红点缀其间。这一切都笼罩在暧昧不明的光线下,难分彼此。你凑近看,只是一些颜色、粗放的笔触,分不清具体形象。而退远几步则更容易体会其中妙处。每一个元素都在以光影的方式颤动着,俯仰唱和着,自然在画上活了起来。

艺术史上把像莫奈这样的作品叫作“印象主义”。所谓印象主义,简单来说,就是不追求照相机那样一板一眼的真实,而追求人的印象的真切感。这种真切感,很大程度上要归功于这些艺术家们所热衷的户外写生。在此之前,博鲁盖尔的作品大多是在室内创作完成的,洛兰虽然经常去户外画素描、收集素材,但油画创作还是回到工作室完成。以莫奈为代表的一些法国画家,则把画室搬到了大自然里。晴空下的罂粟花田、夕阳下的谷垛、伦敦雾中的大桥,都是他们近在眼前的“模特”。而《睡莲》的真切感,来自画家摒弃了“理想自然”的套路,直接画下身临其境的真切感受。在自然里呼吸、下笔,也把自己的一呼一吸写进自然。

图4 莫奈《睡莲》系列 1907—1908年 布面油画

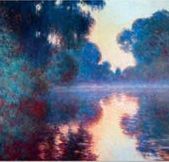

莫奈是全世界现代艺术的大人物,无论在西方还是东方都有太多人喜欢他的画作。他是活跃在19至20世纪的法国画家,印象主义的代表人物。他的毕生创作多为户外写生,专注于对自然中光影变幻的表现,拓展了绘画中色彩与光的表达。1893年,时年53岁的莫奈在巴黎郊外的吉维尼小镇(图5)买下房子附近的一小块地,决定建一座带池塘的日式花园。花园由画家亲自设计、全家开动、栽培、养护。四年后,莫奈开始着手以睡莲为主题创作。那时他已是功成名就的艺术家,而一生中最伟大的作品才刚刚萌芽。

我们面前的这幅《睡莲》,就是画家跨越30年、笔下近250幅睡莲组画之一。不可思议的是,莫奈经常面对同一场景描绘一天中不同时段的光色,每一幅画所唤起的微妙情绪都不可言传。在外人看来,一个艺术家不断重复相同的内容,就不烦吗?莫奈说,睡莲唤起了他对无限的认识。当他望向池塘的时候感受到,那些元素和宇宙每时每刻的变化都近在眼前,如同一个微观世界。我在波士顿艺术博物馆参观时恰好见过画家其他水景画作并置的效果,更在巴黎橘园美术馆见过环形大厅中巨幅的睡莲陈列。要不是亲眼目睹,你很难相信这些睡莲画组成集群时,究竟是怎样俊逸、缤纷而壮观。

莫奈在晚年一次受访中说:“我是为快乐而画,当年种睡莲的时候没想过为它们创作。一处景色感染你、浸透你,绝不会是一日之功……不知过了多久,有一天,池塘里的仙女们向我显现了。我拿起调色板,从那以后它们就是我唯一的‘模特’了。”

你看,池塘在那儿,睡莲在那儿,但只有等到它们画家眼中显现,才有了《睡莲》的诞生。在光影变幻与艺术家敏感的目光相触之时,即使是小小的池塘和睡莲,也足以让他独与天地精神相往来。至于究竟是花向画家显现,还是画家借花吐露心声,也许只有莫奈本人才知道。

换言之,世上的草木、山河、湖泊本算不得风景,而只是自然。真正的风景,是自然与人相遇而生。当画家将野性的自然以人性的目光过滤,收纳在取景框之中,才有了一幅风景画。面对一幅风景画,我们看到的绝不只是客观的自然,我们真正在看的,却是风景背后人的注视。艺术中所有令人亲爱之物,都含有人的感触。我们看一幅风景画,就是原地不动地站在此处,去眺望画中不可抵达的彼处。说到底,我们之所以爱看风景,不就是在看“可望而不可即”吗?

图5 莫奈《临近吉维尼小镇的塞纳河早晨》系列 1896年 布面油画

风景意识——城市化的“发明”

经过博鲁盖尔、洛兰、米勒、莫奈、梵·高等数个世纪的探索,风景从绘画中陪衬、次要的位置,直至今日成为最常见不过的题材。也许你不禁会问,比他们更早的画家就看不出风景之美吗?这就问到了点子上。

自然的历史比人类悠久得多,那些土地、树木、河川,早已是我们文明记忆的底色。有趣的是,西方只有到了城市化兴起的时代,绘画中的风景因素才逐渐被人们重视。安德鲁斯的一句话说得巧:“只有在人类与自然最原始的关系被城市化、商业化以及科技发展打破之后,(风景画)才会出现……对于人类仍然‘属于’自然的那个时候来说,没有人需要画一幅风景画。”很多当时青睐风景画的收藏家,都是事务繁忙、无暇出游的商人。正是这种对自然的怀念和向往,促进了风景画的繁荣。

当我们看过这些相隔数百年的风景画,也会注意到风格的变迁。仔细想想,难道不是历史在变,人的观看眼光在变,画风才悄悄改变了?一部风景画史,也是人与自然关系史生动的一角。我们是不是可以这样说,自从人类学会看风景,自然才不只是我们的天敌和猎物,也成为我们精神云游的所在。画家不过是这些变迁的代笔者罢了。

看风景的,原来是人

在博鲁盖尔的年代,订制画作的赞助人会为画家规定题材,画家也许被要求必须描绘当地百姓辛勤的劳作,而四季景象只是烘托人物的背景。尽管如此,仍有画家在远景中微不足道的一个树枝、一块岩石上倾注心血,在“次要”的部分耐心地施展创造。

在洛兰的年代,收藏家们期许画家表现宗教或神话含义,无论山谷、河流与天空,都要为既定的主题服务。尽管如此,仍有画家在完成命题之外,更为落日痴迷,竭力画出光染万物的神采奕奕。

而在莫奈的年代,画坛的主流听从权力和金钱的喜好,推崇因循陈旧的八股文章。尽管如此,还是有人住在不起眼的村镇,去画无名的小河,画场上的谷垛,发现它们的勃勃生机,日复一日同风景神交。

当画家们超出命题、专注于风景之美的时候,没人知道这份一厢情愿会不会有回报。在画面远景被小心对待的树枝上,在栖于树梢的光辉中,在寂寂无闻的谷垛之间,在每个并不显赫的角落,在被视为次要、陪衬、险些被人忘记的所在,他们把一份渴慕藏在笔端。怀着同一份对美的渴慕,即使相隔久远,今天的我们仍然能“看懂”他们,只因注视不老,目光永恒。

痴迷于美的大概不只是人类。我曾经从我的老师那里听过一则故事:在非洲的草原上,有一只猩猩面向夕阳独自幽坐。它对落日那一幕太过于专注,以至于最爱的香蕉不经意间从手中掉落,它也全然不知。故事的真假倒在其次,我想讲故事的人一定懂得,“呆看”是生命的古老需求,猩猩和人,都难逃美的力量。

世上最好的画在落笔之前,一定是“看”所孵育的。只有看得久、看得用情,掀起心里一阵惊讶,我们才“看懂”了风景。人工智能也可以模仿画作,甚至发明出非常复杂的图像,但它却不懂得为何而画。一幅画如果少了人对观看的渴慕,纵然精美,又于人生有什么相干呢?重要的从来不是背诵一幅画的深刻含义,而是唯有看画时才倒映出的那个真切的自己。如此说来,猩猩凝望远处的背影,倒是更接近艺术的本义。

如今,当我们谈到艺术的时候,常常以美术馆的院墙为界,认为里面是美而外面不美。我们是否想过,看过风景画之后,也能发现我们自己的风景构图?你看,车窗外流过的匆匆掠影,不像一幅未曾动笔的画吗?

把一幅画画好是艺术家该操心的事,而爱美之心,却是我们人人与生俱来的本性。即使你自以为没有艺术细胞,却也总在不经意间做着美的选择。你的桌上习惯摆一盆绿植,还是放些零零碎碎?去餐馆吃饭坐在中间还是靠窗?这些都是我们自己选择的“风景”,是我们从臃肿的城市生活里一次又一次“小小的逃亡”。若是抹平这些差异,你就不是你,我也不是我了。少了这些寻找的目光,我们的日子好像真的少了点什么。

说到底,人人都可以是艺术家,人人也都不必成为艺术家。但每当我们为一处景色放慢脚步,就不经意间分享了画家之眼。当我们用眼睛取代画笔去追摹、去想象,就仿佛接近了造物的博大和温柔。

[1] 清华大学艺术博物馆编:《西方绘画500年:东京富士美术馆馆藏作品展》,清华大学出版社2018年版。注:中文引文由笔者从英文部分自行译出。

[2] 马尔科姆·安德鲁斯著,张翔译:《风景与西方艺术》,上海人民出版社2016年版。