15 改良时代的新娱乐

20世纪初是中国的改良时代,也是一个国家机器不断强大,对人们思想和行为不断施加影响的过程。现代化对普通市民的日常生活产生了极大影响。新式商品的流入不仅丰富了他们的物质生活,也激发了他们对外部世界的好奇心。成都这个相对闭塞的城市出现了不少新式学校、书局和报纸,进一步推动了对公共空间和街头文化的改革运动。当成都的大众休闲活动越来越丰富的时候,改良者又试图通过新的休闲方式、音乐、体育等方面的改革来改变下层民众的生活习惯。

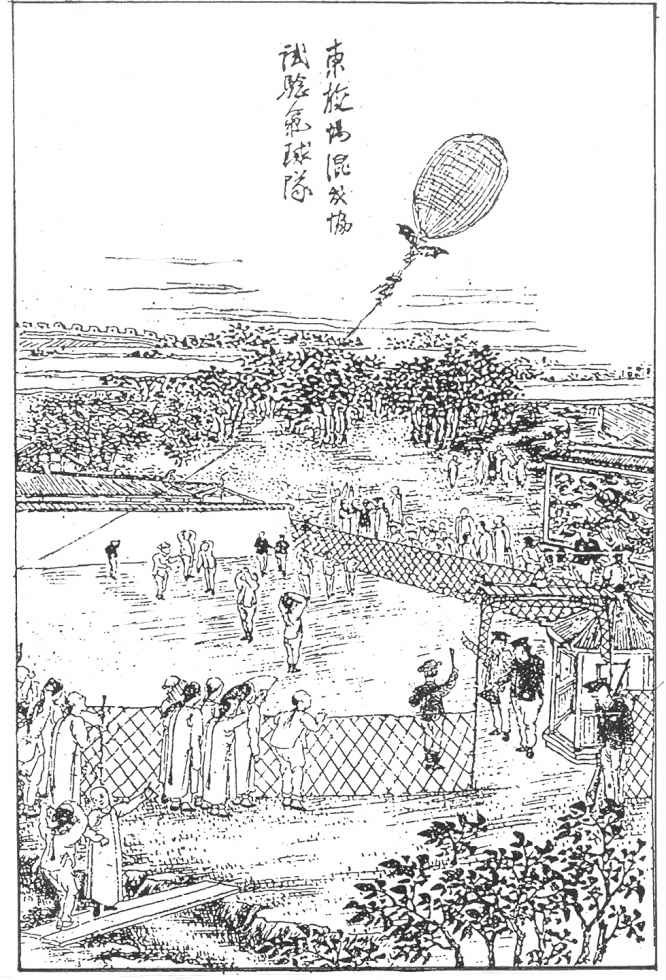

图画中展示了许多市民在观看飘荡在东较场上空的巨型热气球,《通俗画报》,1909年

1915年,成都市民第一次看到了飞机表演,听到空中传来飞机的声音时,他们爬到屋顶去观看。飞机撒下五彩缤纷的纸片,“见者无不拍掌称快”。这时,成都人还第一次看到了外国表演团的演出,上千人在关帝庙观看了日本魔术团表演的“电术”和“变术”。

新式学堂带来了西式的公共演出和体育运动。在某种程度上,学生已成为传播新型大众休闲娱乐方式的一个重要群体。例如,幼孩教养工场就组织了一个行进乐队,经过几个月的排练,这支队伍已能胜任“行奏”和“坐奏”,工场还对外出租乐队以“改进文明”,据称“声音之道,感人最深,移风易俗,莫善于乐”。

成都市民经常在大街上看到学生们“排队前行,大大小小的队伍,或走单排,或成双列,举着旗帜,拿着鼓号,径直朝操练场走去”。1906年,第一届学校运动会在北较场举行,那里平出了一大块椭圆形场地,四十多所学校和一支军乐队参加了这次比赛活动。

20世纪20年代后期,成都引进了一些诸如足球等新运动项目。跳舞补习社也修建了训练的舞厅,男女分开学习。甚至也有乐团开始公开演奏贝多芬的作品。在新式娱乐活动的冲击下,一些传统的娱乐形式,如木偶戏和皮影戏,由于缺乏竞争力而逐渐失去了观众。

这些对新文化生活的描述虽然不尽完备,但清楚地表现了这个年代所发生的种种变化。无论是内容上还是形式上,人们的消费方式都发生了很大的转变——从地方戏剧的改革到新剧场、新茶馆、电影、热气球、飞行表演、乐队、舞厅及交响乐队,等等。

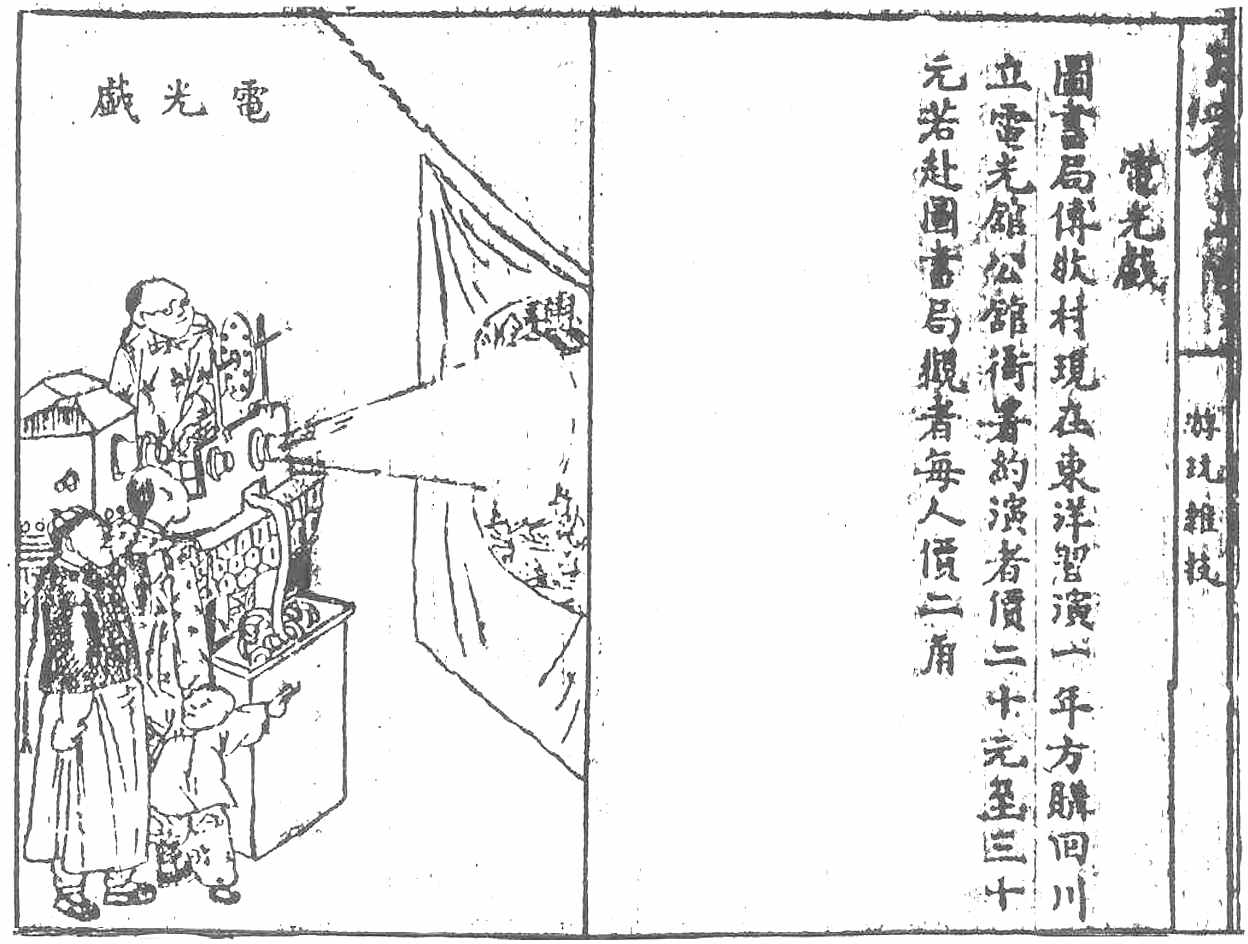

电影最晚在1909年已引进成都,也可能是成都的第一个“现代”意义上的娱乐项目。在《成都通览》中,一幅《电光戏》图画的说明称,傅崇矩从日本带回了一台可在公共场地放映的电影机。电影吸引了许多人,如果在新式茶馆戏园启智园、可园和玉带桥等地放映外国电影,总是顾客盈门。

《电光戏》,傅崇矩:《成都通览》,1910年

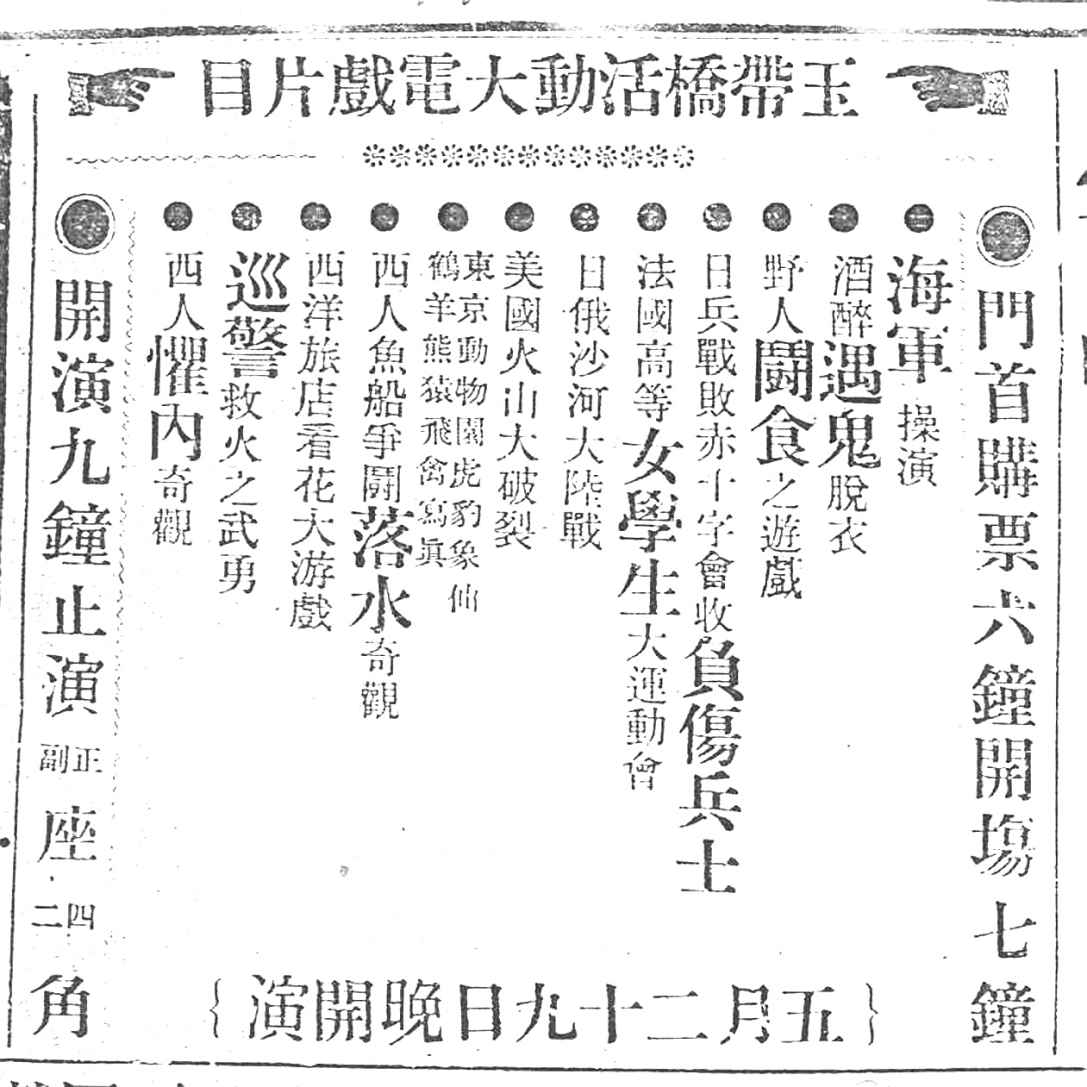

1909年的《成都日报》便经常刊登“活动电戏”的广告,从下面的节目广告,可以看到放映的电影包括了鬼怪故事、伦敦景致、海军训练、日俄战争和西方魔术等内容。改良者认为,外国电影在倡导英雄主义、忠诚、信任方面有独到的效果,因为这些电影总的说来是写实主义的,而且合乎情理。

“活动电戏”片目,《成都日报》,1909年

所有这些变化中最具深远意义的是,流行的休闲娱乐方式吸收了西方的新元素。这个内陆城市有机会接触到非中国式的娱乐方式。这种文化观念的转变,反映出了物质生活方面出现的新因素,以及整个社会的演化。

由于地方戏仍然是最流行的公共娱乐方式,改良者便首先改良戏曲。改良者怎样理解地方戏剧与社会的关系?他们明白戏曲会影响甚至培养公众的品质,也相信改革地方戏是改革社会风俗的最好方法之一。他们宣称:“时常演些改良的新戏,大概于社会人心上不无小补吧。”

《通俗日报》上有一篇文章解释了人们愿意花钱、花时间看戏剧的原因。

首先,看戏能帮助人们“排除忧闷”,如果让一个病人或身陷困境的人成天待在家里,他极有可能沉湎于苦境而更感不快。但如果他花一点钱,和朋友们一起去看场戏,他也许会想点其他的事,感觉也会好些。

其次,看戏可以“活泼心思”,当学者或学生“脑筋枯窒”时,看戏能使他们茅塞顿开。

最后,看戏能“陶冶道德”,尽管戏剧情节时有荒谬并曲解历史,但能触动人们的心灵并引导他们明辨是非。

戏曲艺人,俞子丹绘,20世纪20年代

文章总结说,戏曲改良能促进一种新社会环境的形成。

社会精英和政府都担心旧戏曲会给人们的思想行为带来负面影响,因而进行戏剧改革就非常有必要。1903年,新成立的警察局专门制定了《检查戏本肃清戏场规则》,要求“各戏班先以其所有戏文呈验警察局”,凡“悖逆淫荡、有害风俗者,应行禁止”。警察甚至还可以规定“禁唱某句或某节”,“其演唱之时或有戏异而词气之间不免悖逆淫荡者”,警察也可随时令其停演。他们试图以此办法来“净化”戏园。

在成都总商会的支持下,以谱写和排演旨在“感化愚顽”的戏曲改良会成立了。该会以良家女子、处女和寡妇为最关注的对象。改良者认为,如果让她们观看“淫戏”,其后果不可想象。因此,改良者提出:“劝劝认识字、懂得理、顾廉耻、保名誉、管得了家里的人、作得了女子主的诸君子,千万别叫妇女听戏。”

这里改良者对戏剧的社会功能持基本的否定态度,他一方面谈改良,另一方面却鼓吹男人对女人的进一步限制。他甚至暗示如果让自家妇女去看戏的话,便是“作不了女子主”,以利用过去男人普遍具有的大男子主义和自尊心,来达到约束妇女参与公共活动的目的。

因此,对这些精英来说,当谈到戏曲改良时,他们是改良者;但当涉及妇女进戏院时,他们又成为保守派。这种角色的自我冲突经常体现在他们身上。

改良者把他们的主要矛头对准“凶戏”和“淫戏”。那什么是他们所定义的“凶戏”和“淫戏”呢?改良者傅崇矩认为,“淫戏”是指那些有男女演员拥抱,或女演员裸露部分身体的戏剧,还有一些不能登大雅之堂的动作和声音,如“生旦狎抱也,袒裼露体也,帐中淫声也,花旦独自思淫、作诸丑态也”,此外若“目成眉语”、“手足勾挑”、“荡人情思”等,都可以是“淫戏”的证据。

而所谓“凶戏”,是那些在舞台上“真军器比武也,开腔破肚也,分解尸体也,活点人烛也,装点伤痕、血流被体也”。他们认为这种戏鼓励“失教之子弟,习于斗狠”,传授持刀耍横的坏招。

这些定义反映出了极强的儒家伦理观、价值观及思想体系。精英们相信,“淫戏之关目禁,可使成都奸淫之风渐稀;凶戏之关目禁,可使成都人命案日少”。

在他们所谓“凶戏”和“淫戏”的定义下,许多传统的鬼怪、情爱、公案等主题的戏剧都可以成为被禁的对象。因此,在戏曲改良的大旗下,传统大众文化面临精英和正统文化的又一次打击。

随着城市改革浪潮的推进,新兴的地方戏和其他娱乐形式在成都相继出现,出现了一些从内容到语言都有明显变化的剧目,一些以历史和时事为基础创作的新戏也应运而生。

总的来说,这些新地方戏剧表达了一个明确的政治动向,那就是支持“新思潮”。改良者在悦来茶馆里建了悦来剧场,它成为成都最早的新式剧场之一(比下面提到的可园稍晚一点),并筹备了一个旨在改良地方戏剧的新戏班。

这种新式戏园为新兴知识分子提供了沟通合作的中心,并在地方政治的转型过程中发挥了重要作用。

尽管精英们全力支持这些新戏剧的发展,然而他们对待艺人的态度则依旧如故,对这些推行新戏的主体——“优伶”仍十分歧视,甚至他们最低的要求也常被无理回绝。

例如,会场入口分男女,但是管理者为男演员的进入问题伤了脑筋,他们居然请示,是否应该让男演员从女性入口进入。当然官方并不支持这个荒唐的提议,但官方的答复和解决办法却清楚地反映了当时社会对演员的看法:“该优伶虽与普通男人有别,但仍属男人。未便如照准。令其由大西门绕道入会场。”

其他人也认为演员中的“优伶”品质低下:“我们中国向来把优界中人看得最贱,所以文界人,不为出头提倡。你想既拿优界中人,当著娼优隶卒,并且把唱戏的人,拿在妓女一块儿比较,这样一来,那些个高明的人,还肯到大舞台来演戏吗?”

这个例子以及官方关于演员的规章限制都表明了,社会改良者对演员持有的强烈偏见,他们甚至不把演员当成享有和他人同等权利的正常人看待。改良者认为,正是那些演员,使得戏剧的改革变得愈加困难。因此,他们强调“提倡新戏,须先改良优界之人格”。

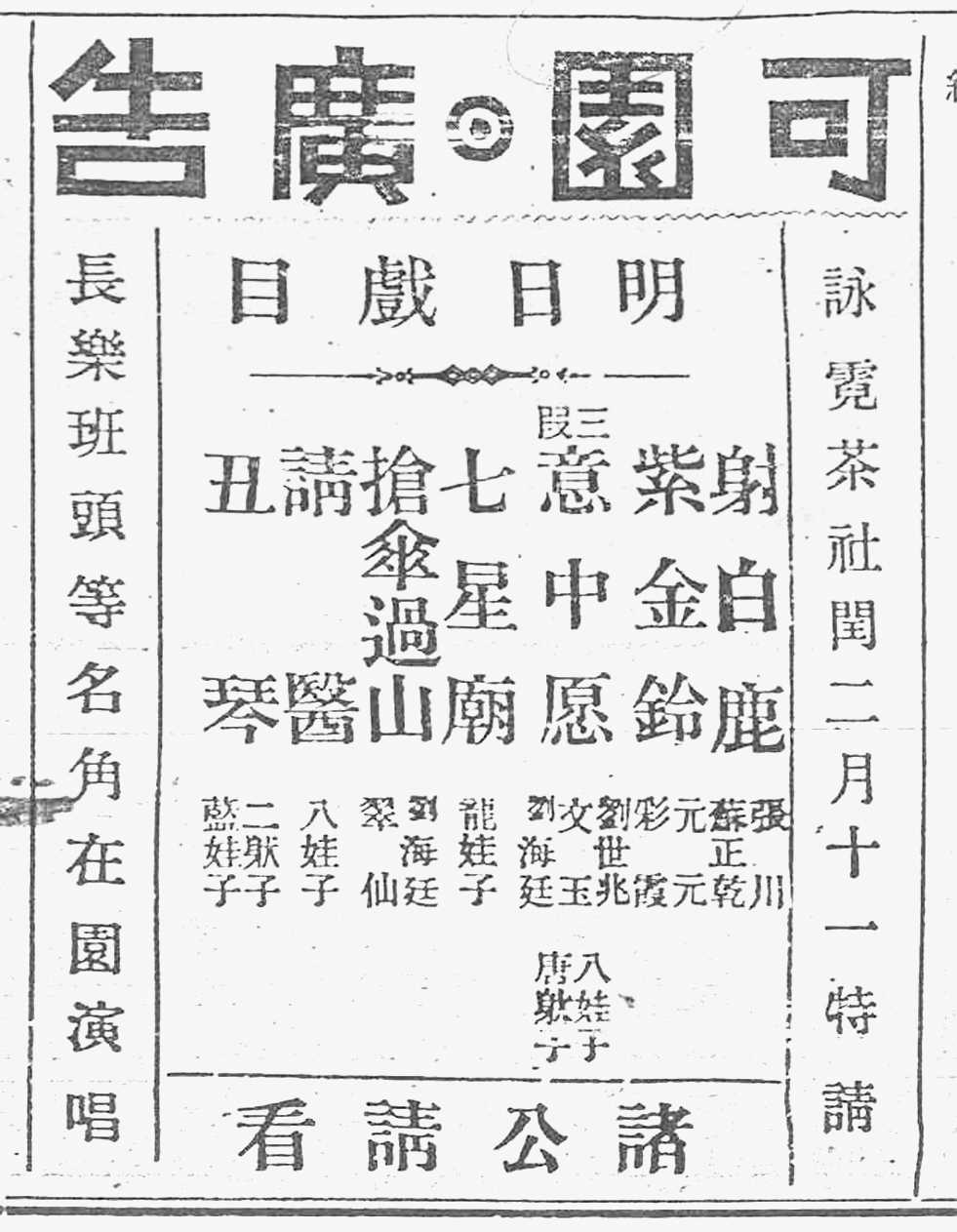

在这种趋势的影响下,茶馆和戏园也开始引入新风格和新时尚。1906年,成都的第一家新式大众剧院可园(前身是咏霓茶社)在会府北街开张。

可园的戏目广告,《通俗日报》,1909年

开张之初,可园允许妇女进入,但男女座分开。然而妇女进入戏园后,人们好奇围观,不时引起骚乱,随后女性即被禁止入内。

民国初期,一些新茶馆也试着引入了几种新的娱乐方式。例如,1912年开办的陶然亭茶馆,其“本亭特色”就有所谓“文明游戏”,包括“地球”和“盘球”。据称这些运动“仿自泰西,盛于京沪”,而且“足资消遣,有裨卫生”。这里所谓“地球”就是保龄球,“盘球”就是桌球。

这个新茶馆还提供电话,从而“信息速于置邮”;并准备了报纸,“世界之情形,了如指掌”。一直扮演开拓者角色的悦来茶馆,第一个在20世纪20年代引入了话剧。新的娱乐设施常常能吸引更多的顾客,所以这些茶馆得到的利润也就更为丰厚。社会改良之风无疑有助于这些茶馆的趋新,但毫无疑问推动这些创新的根本动力是追逐利润。

流行的休闲娱乐方式吸取了西方的新元素。这个内陆城市有机会接触到非中国式的娱乐方式。这种文化观念的转变反映出了物质生活方面出现的新因素,以及整个社会的演化。

这些对新文化生活的描述虽然不尽完备,但清楚地表明了这个年代所发生的种种变化。人们的消费方式无论是内容上还是形式上,都发生了很大的转变——从地方戏剧的改革到新剧场、新茶馆、电影、热气球、飞行表演、乐队、舞厅及交响乐队等。所有这些新的娱乐方式,都成为改良者试图改变民众思想和行为方式的一种工具。