18 改正乱撒尿的习惯经过了长期的努力

从20世纪初以来,许多社会改良者认为,一个城市街道的面貌直接反映了这个城市的文明状况,这或许可以解释为什么许多社会改革都力图通过推进卫生状况来提升城市形象。

到了近代,中国城市的卫生状况非常差。八国联军进京后,对北京遍地屎尿,垃圾堆积,臭气熏天的状况,有许多记载。他们发现,北京就是一个巨大的露天厕所。那时候,中国人对城市卫生基本上没有什么概念。结果德军发布了一个禁令:“一各街巷俱不准出大小恭,违者重办。”

八国联军在北京

19世纪后期,一位到成都的法国人曾抱怨道,他曾“误入不通之巷,时须跨过垃圾之堆。街石既不合缝,又极滑达,经行其上,跌撞不止一次”。

正如傅崇矩在《成都通览》中提到的一样,有的街道“秽物之堆积,恶气触人”,若是阴雨天则道路泥泞,外加“屎酸粪汁及一切脏水”弥漫;晴天则“尘埃四塞,霉菌飞扬”。

传教士也观察到,由于成都街头环境糟糕,女士们很难在街上行走。在街道的每个拐角处都会有“难闻的垃圾”,人们把垃圾倒在街上,而“肮脏的猪、家禽和老鼠就以这些垃圾为食”。

自1903年成都警察出现后,卫生问题才真正开始被解决。警察对街头卫生进行整顿,令清除垃圾和动物的死尸,病猪肉不准运入城,街边尿缸一律填平,各街厕所改良尽善。除此之外,社会改良者还提出了其他保持城市卫生的建议,比如要求赶牛车的车夫和街道清洁工随时清除牛粪,把难闻的皮革作坊迁到郊外等。

他们还建议,为了保护人们的健康,禁止挑水夫从御河取被污染的河水。当时的成都人都有饲养家畜的习惯,像猪、羊、鸡、鸭等大都在街上放养。为了改善卫生状况,警察局严禁一切家畜出现在街道上。

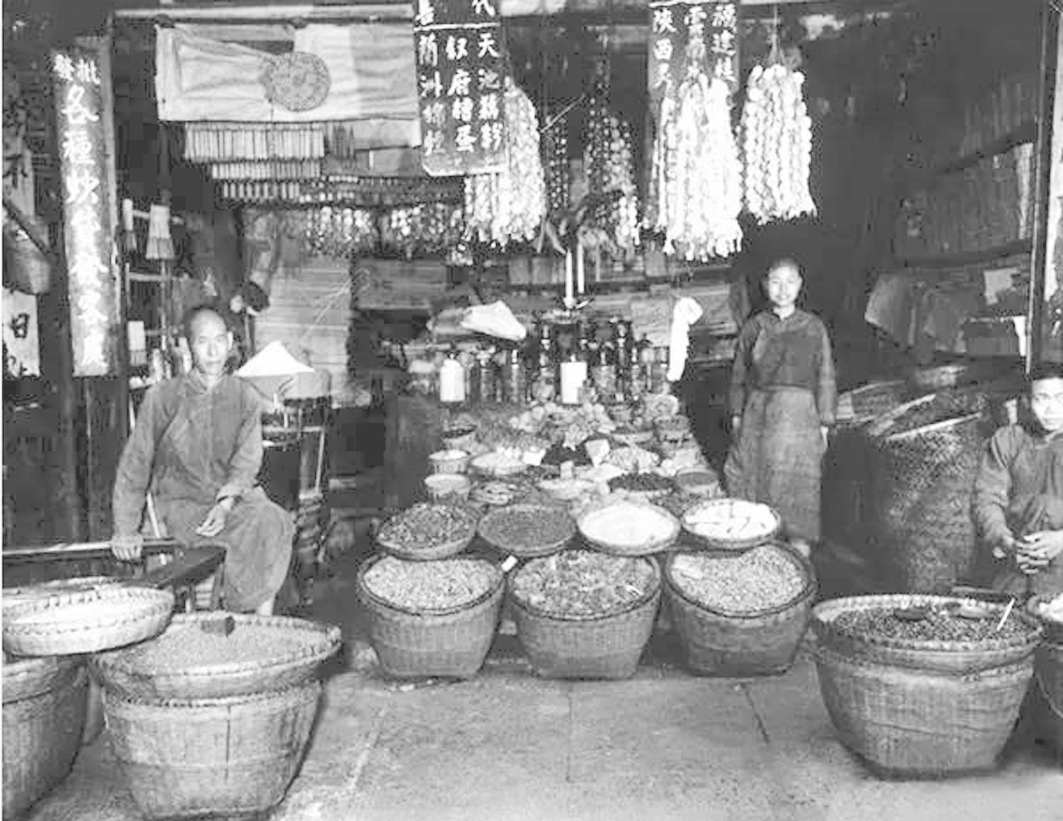

成都郊区龙泉驿的一家店铺门前。麦登斯摄,1941年。

从晚清开始,警察局开始雇用街道清洁工。根据传教士J.韦尔的记载,他们穿着前后写着“清道夫”三个字的制服,工具是一辆手推车、一个柳条编的篮子和一把扫帚。所有的家庭必须在7点钟清道夫收垃圾和清扫街道之前把家里的垃圾拿出去,清道夫把收集的垃圾运到指定的地方堆放。

当时清道夫的社会地位并没有人们想象的那么低,因为是被警察雇用的,所以他们认为自己是“官方雇员”。1914年《国民公报》的一篇以“清道夫之恶焰”为题的报道,指责了一个“欺压人民”的清道夫。文章说,一个清道夫推着垃圾车在街上横冲直撞,撞倒了一个妇女和她的小孩。他不但不道歉,还破口大骂。他的行为激怒了居民和行人。该报道也愤愤然说:“清道夫何人?不过巡警部分之走卒耳。”

当然,这个报道是想要抑恶扬善,但字里行间仍流露出对清道夫的歧视。如果真是一个“官家人”在公共场所耀武扬威,不知这位作者是否也会同样义愤?

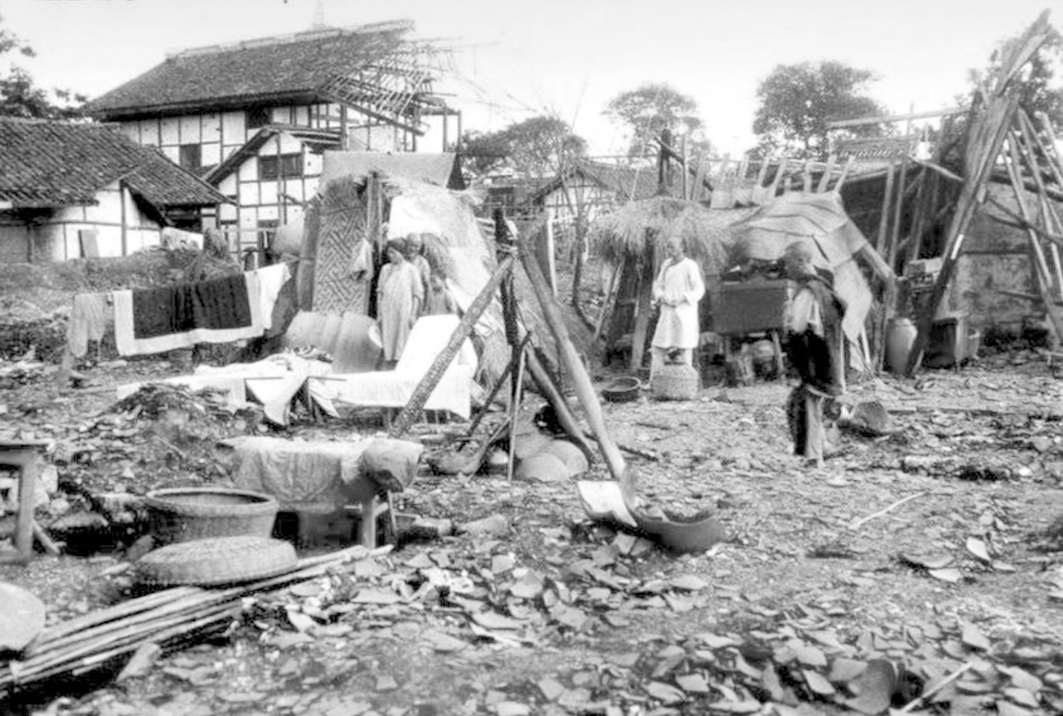

甘博1917年拍摄的成都战后的废墟

然而在20世纪20年代以前,清洁工仍然不是很普遍,居民们仍是各扫门前雪。按照传教士的说法,经常是“人们在自己家门前拿着一把小扫帚把垃圾任意扫成一堆,直到有人想彻底地清洁街道时,这一堆堆的垃圾才会被弄走”。

当局要求城市居民为公共卫生各尽其责。1928年颁布的卫生规则规定:“不准由楼上或墙上抛弃什物或倾倒茶水于街面或人行道上”,“打扫临街楼房,应先洒水,然后扫除,不得使灰尘飞扬”,“污秽之衣物,不准晒晾檐下及人行道上”,等等。这些规定都说明了警察对卫生的管理已经深入每家每户。

关于当街晾晒衣物和厕所的讽刺漫画,民国时期

八国联军用枪杆子,逼迫北京人建立公共厕所,这样才开始了中国公共厕所的历史。几年以后,随着晚清城市改良运动的发展,公共厕所开始在成都推广。

1903年,四川警察总局令按照政府规定修建公共厕所。在1906年,警察发布了修建设公厕的标准。根据新的规章,这些过去街边的“尿坑”被填平,如果有谁在街上小便就会被处以50文的罚款,对于那些付不起罚款的人则责令其劳作一天。

但当时在街上小便的事情还是经常发生,有时还会引发违规者同警察之间的冲突。一则新闻报道了这样一个故事,一个“粗人”晚上在街上撒尿的时候被警察逮个正着,他不仅不服管教,还攻击警察。当警察准备把这个藐视法律的人带到警局时,他猛击警察一拳,然后逃之夭夭。第二天他以违反卫生法和袭击警察的罪名被逮捕。

报纸上讽刺乱撒尿恶习的漫画,民国时期

但直到民国初年,居民对有关卫生法规仍然置若罔闻,公共厕所的问题也没有得到解决。1914年4月,警察局命令警察和公共厕所改进卫生状况。警察局采取了一系列措施禁止街头小便行为,违者坐一天牢或支付至少一银元的罚款。但这似乎没有起到明显的作用,当局认为这是执法不严之故。因此,7月进一步颁布有关“训令”:

各街茅厕内,皆狼藉臭秽,最碍卫生。迭经勒限改良,添役清扫,以冀遵守。……查现在厕所仍多玩忽不治,与昔无异。臭秽之气,几于更有过之。此虽厕主等积久玩生,而该管员警等,督饬之疏,已可概见。合再令饬各区署所,查照先今训令,严加整率,恒久忽懈。倘仍漫不加意,一经查出,定将该管署所员警等,并予处罚不贷。

尽管有了新的规定和公共厕所,甚至可能会因此坐牢一天,仍有人继续在街头小便。《国民公报》报道了这样一个故事。一个公馆坐落在一条僻静的街道,行人经常在其门口小便。它的主人便在墙上贴了这样一则告示:“往来人等不得在此小便。”但是有一天他正好撞见一个人在那里撒尿,便有了下面两人的对话:

“我有告白在此,汝无目耶?”

“我看清楚,才窝的(“窝”为成都方言,准确地说应该是“屙”,即“撒”的意思)。你那告白明明说是‘往来人,等不得,在此小便’?我至此实在等不得了,故尔小便。是你许的,然何又干涉我?”

如果在不同的地方断句,这个行人便是对的,但是很显然他是在故意曲解意思,并对这个告白进行公然的挑衅。不过,这倒也显示了成都人时常有的那种幽默感。

警察局还强行要求对那些停放在寺庙里的死尸进行埋葬。成都是一个移民的城市,很多人是在明末张献忠之乱后来到成都,有的则是在清初城市重建时来到这里,另外每年不知有多少外来人到此做生意或谋生活。像其他中国人一样,他们都有“落叶归根”的习俗。这些移民死后,他们的遗体必须被送回家乡安葬。

路边的神龛。甘博摄,1917~1919年。

在这一切安排好之前,灵柩会暂时停放在城外的寺庙内。出于种种原因,有些死者的家属未能按计划把这些棺材运回家乡安葬,有些在寺庙里一停就是几年,甚至是几十年,有的则完全被遗弃了。

1909年,警察公所报告仅东门和北门外的寺庙里就有327口棺材,其中有些自同治年间所置,已经在那里停放了三十多年。据描述,在这些庙宇里,“木槨摧残,尸骸暴露,折肱断肢,四散横陈,惨状戚容,几难罄述”。

政府部门因此发布了一个告示,要求死者家属在三个月内埋葬所有的棺材,无法找到家属者,其同乡应帮忙安葬,否则警察将自行处理。尽管当局希望改变这个“陋习”,但显然这种行之已久的风俗并非一朝一夕所能终结,这种习惯在20世纪30~40年代仍然存在。

警察也对食品卫生进行管理。比如不准出售不新鲜的肉类,如果有人违反规定,一旦发现,食品就会被没收。警察禁止出售蛙肉,因为卖青蛙的农民将蛙皮剥下后,蛙肉很快就会变质。一些牛肉商店打折出售变质的牛肉给街头小贩,穷人因这种肉便宜而购买,进而成为肠道疾病的受害者。警察于是发布公告禁止销售这种不卫生的牛肉。

另外在夏季,猪肉到下午会变味,一些屠夫以抽奖的方式进行促销,即给获胜者提供1斤打折的“变味猪肉”。警察一旦发现病猪、马、牛肉,就会当众把肉扔进河里,并对肉贩进行处罚。

所有这些关于城市环境的改良,都反映了警察当局为改变城市面貌做出的努力。警察所制定的各种规章,尽管在执行过程中面临不少的困难,仍然取得了不小的成就。例如像强制的交通控制和市场管理,以前从未在城市中出现过;而有些管理和控制虽然曾经存在过,但其由民间组织负责。不论是前者还是后者,当警察接管之后,都大大地提高了运作效率,而城市面貌改观的事实又为进一步的改革运动提供了有力的支持。

推进公共卫生可谓是步履维艰,这倒从一个角度反映了整个城市改革的难度。我们应当认识到,并不是只要改革对民众有利,就会受到民众的配合和支持。因为事情往往是,他们在得益之前,首先受了限制,他们传统的生活方式被迫发生改变,即使不公开反对,他们也会消极反抗。另外,从上面的训令我们也可以看到,执行者的不作为或不认真履行职责,也是卫生改革进展迟缓的原因之一。