17 警察的出现

警察是一个西方的东西,也是近代的产物,中国传统城市里面是没有的。也就是说,在没有警察的时候,人人都可以自由使用街头,没有限制,人们摆摊设点,牛马车、轿子等自由穿行,农民早晨挑担进城买货,晚上出城,街头就是他们的市场,可以说是一个“自由世界”。但是,传统的城市也并不是混乱不堪,过去街道和社区都有自治的组织,包括土地会、善堂、行会、会馆等,担任卫生、防火、治安等职责。

但是警察一出现,首先就剥夺了这个自由使用权。警察在中国的设立是在义和团之后,清政府搞新政是从西方学来的。袁世凯是中国警察的开山鼻祖。1902年,北洋大臣袁世凯在天津进行试验,定警务章程,“于保卫地方一切,甚属妥善”。清政府觉得这个主意不坏,就命令“各直省督抚仿照直隶章程奏明办理”。

所谓现在的市政府,出现得就更晚,是辛亥革命以后才有的。那么过去没有市政府,没有警察,城市又是怎么管理的呢?还是以成都为例:在川省未办警察之前,成都设有保甲局,分东、西、南、北四门为四区,每门为一分局,各区内分段管理。下面设有街班,分段负责治安。

但是现代化城市管理向西方学习,就是要加强城市管理,警察在中国出现,就是这样一个标志性的事件。

署川督岑春煊刚到四川上任,便雷厉风行,当年便在川省设立警察。在他的奏折中,解释了为什么办警察是当务之急:他到川之后,鉴于“其户口之稠、伏莽之众,民教交涉之繁”,认为“举办警察尤为刻不可缓之务”,便积极开办警政。上面提到的“民教交涉之繁”,“民”是指一般市民,“教”是指西方教会(传教士和教民)。

岑春煊

要办警察,哪里去找人呢?警察这个东西,当时真是新事物呢,没有人懂是怎么一回事,正如岑春煊所说:各地官吏和官兵“于警察之学,概乎无闻”。如果依靠他们来办警“不过聚此等官吏兵卒而畀以实行警察之权,是名为托以治安,实则速其扰乱”。就是说不但不能协助治安,反而添乱。

因此首先必须训练警察。于是按京师、直隶设立警察学堂前案,创办四川通省警务学堂,“挑选文武员弁入堂肄习,期在造就速成警员”。选择的标准是:“年轻体壮,粗通文理,朴实耐劳者”,总共150名,于1902年12月正式开学。毕业生先由警察总局发临时文凭,先在省局见习一月,然后分发各地实习半年,期满后报请总督衙门换发正式文凭并分配工作。

1903年春天,在成都正式设立四川警察总局,这成了全省办警察的样板。将成都分为东、南、西、北、中及外东六区,每区设一分署,委任署长一人;每区内分设派出所数处,全城共有派出所30余处,后增至50余处。每巡警十人设一警长,开办初有巡警800余名,后渐增至1200余名。过去的保甲及街班一律取消。

城市改良者一直设法重塑下层社会的价值观念和行为习惯,警察的建立,为推行他们的理想提供了有力的保证。因此,在晚清,社会改良者们热切地支持警察主持的社会改革。改革的很多措施是从日本直接借鉴而来的。

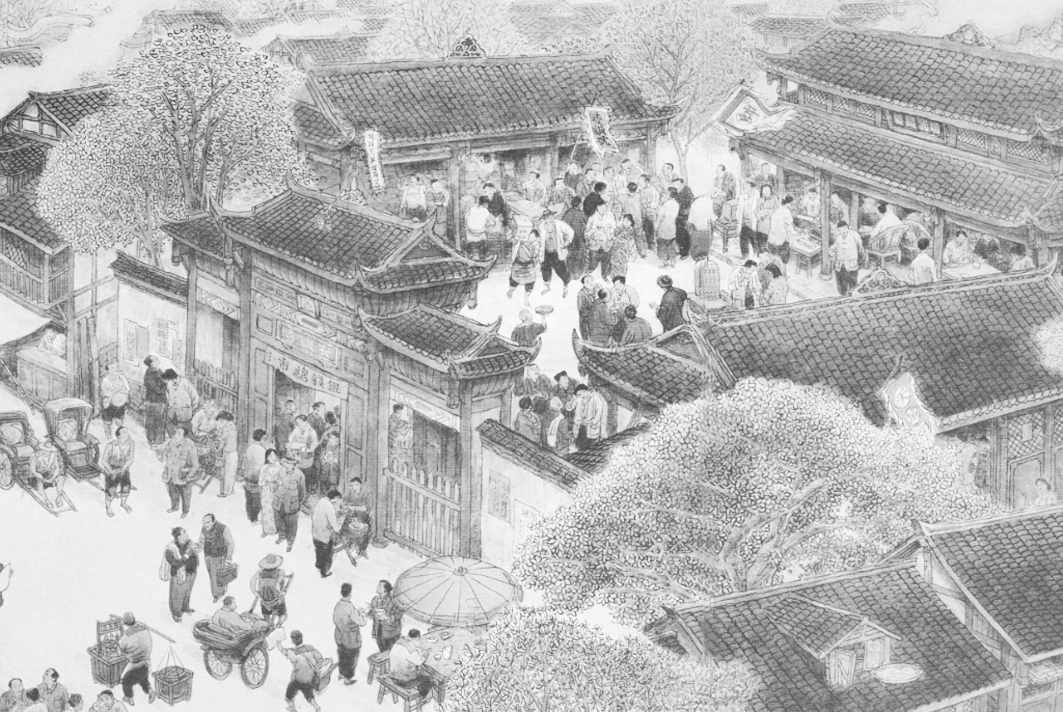

成都警察通过整顿街道和公共空间来扮演社会改良者的角色,他们希望通过改造城市公共空间和纠正下层民众的公共行为,来提高“文明”程度,使之与省城地位相吻合。

警察随后开始进行户籍管理:要求所有住户,无论是住在街边还是公馆里,都要登记他们的名字、年龄、出生地、职业,以及其他男女家庭成员和仆人的数量、名字和年龄。该表一式两份,一份在离其居住地点最近的警察分所存档,另一份则挂在每家门前。对那些警察怀疑有犯罪行为但没有直接证据而不能逮捕者,则在其门前挂“监视户”的牌子。1910年,警察还承担了人口普查的工作。我们现在之所以知道比较准确的晚清成都的人口数字,就是因为这次人口普查。

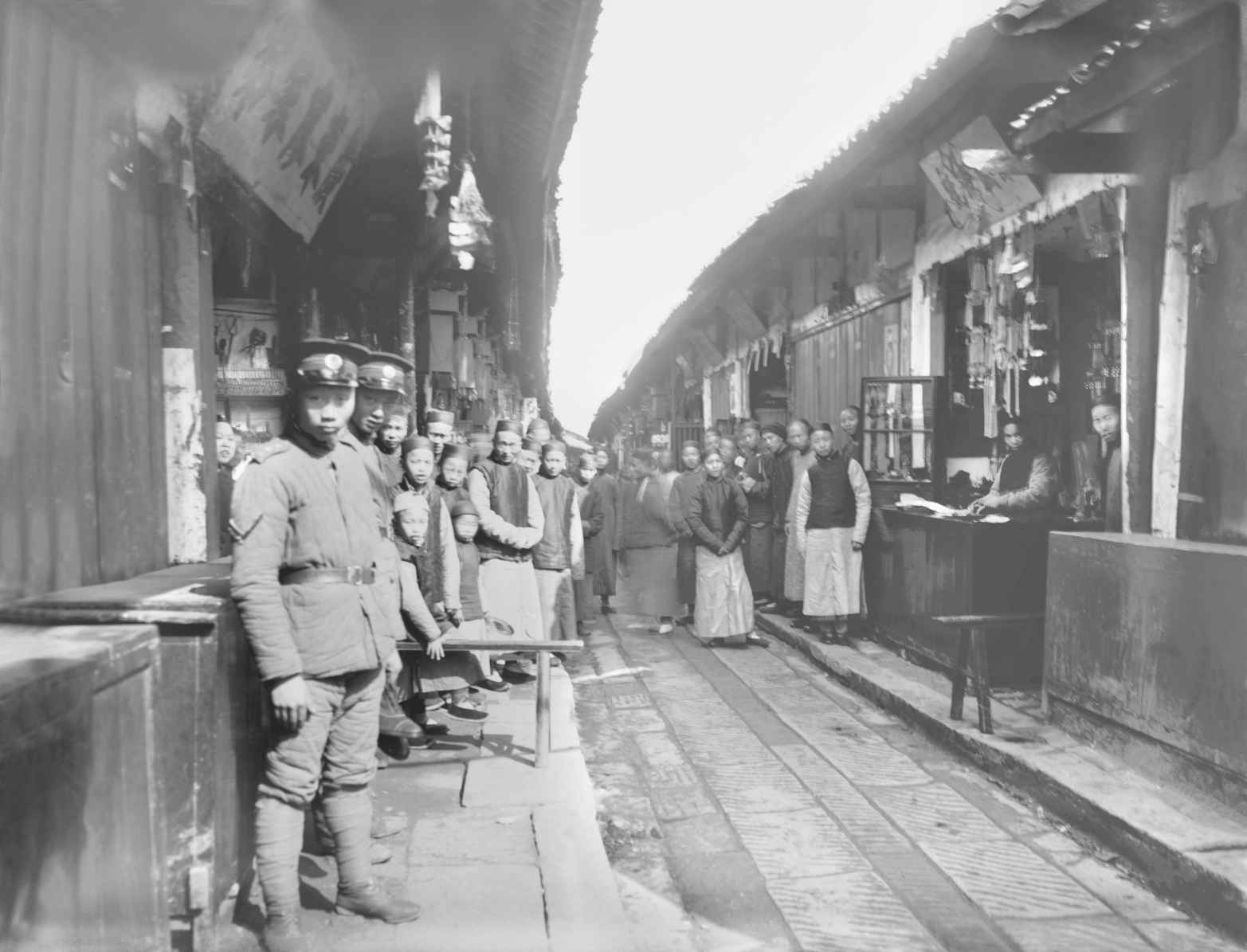

成都警察局一成立,就开始进行街头管理。老百姓的外表和行为——包括他们的穿着和言行,都是其关注的对象。

街头的警察、街民和店铺。那爱德摄,1911年初春。

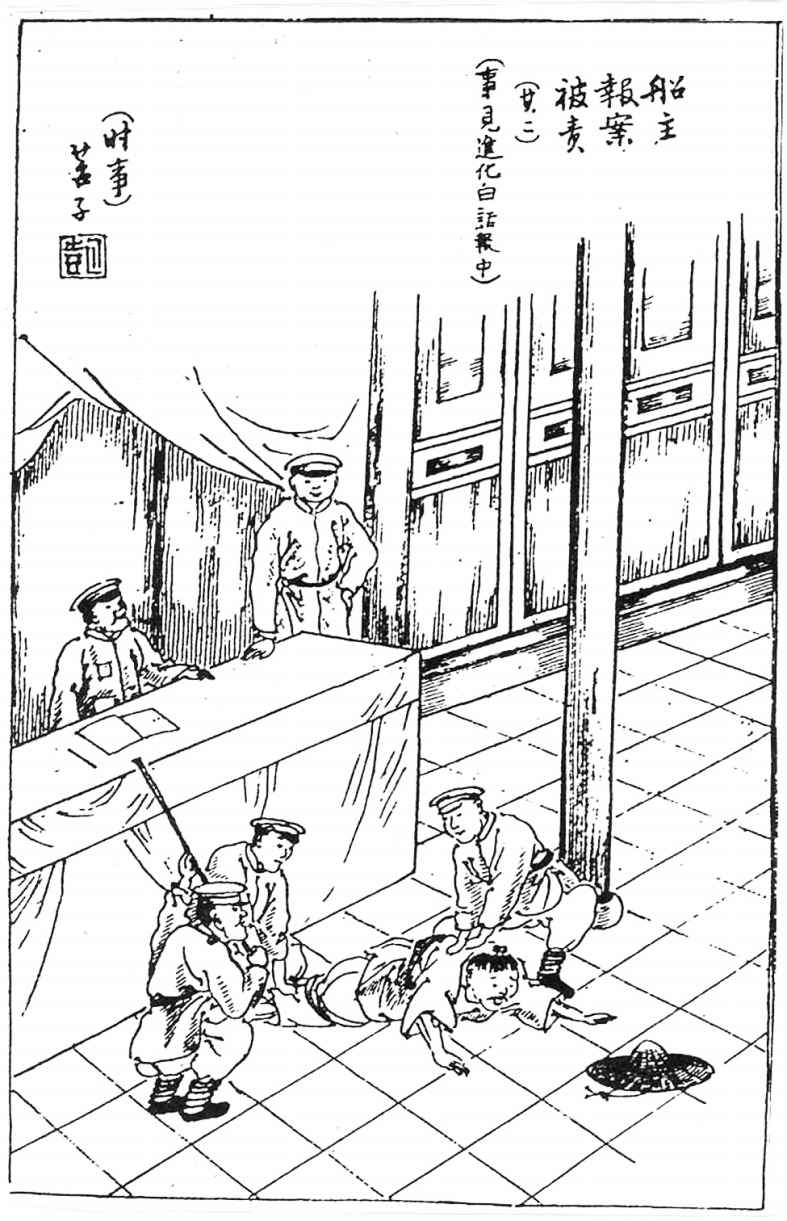

在街头,警察可以调查或逮捕那些他们认为在“危害”公共安全的人,他们可以使用各种含糊不清的借口,诸如“言语粗鄙”、“行为不端”、“装束怪异”、“胡言乱语”、唱“乱七八糟”的小调,或是聚众喧闹、“扰乱秩序”,等等。

警察还首次对交通、卖淫、赌博、卫生以及特殊人群的行为进行规范,包括和尚、尼姑、收荒者、端公等严加控制。

控制公共空间意味着对街头活动的限制,也就给普通民众,尤其是那些在街头谋生的人的生活带来了极大的不便。

例如,成都首次进行交通整顿,当时轿子和马车是城市最主要的交通工具,但它们的数量越来越多,交通事故和伤人的事件时有发生。为了改变这种局面,警方颁布了《整齐舆马及行人往来规则》,要求所有的轿夫、马车夫遵守交通信号,违者将受到处罚。

同时,警察要求轿子和马车在晚上必须点灯,马车还要挂上铃铛。人力车是晚清时才在成都出现的交通工具,也频繁地引发交通事故。由于这种车从日本传入,故当时称“东洋车”。

成都的警察。那爱德摄,1911年。

为了解决这个问题,警方要求所有的人力车必须靠马路右边行驶,控制车速,不能乱停乱放。对违规者根据具体的情节分别处以50文的罚款或是体罚。警察局还给人力车夫颁发了一种印有红色号码的白色木牌作为执照,没有这种执照的人力车不能上街。如果出现事故,警察将根据情况没收车夫的执照。

鸡公车(即手推的独轮车)也在被限制之列。由于鸡公车容易压坏路面,那些居住在“整齐完善街道”上的居民对鸡公车很是反感。如果不想让鸡公车通过,他们可以要求警察局立一个禁止鸡公车出入的告牌。

川西平原上的鸡公车。甘博摄,1917~1919年。

新的交通规则还禁止人们在马车经过时燃放爆竹,如果马匹受惊狂奔,街众要关上街前街后的栅门(中国传统城市里,街两头都有栅门,夜晚关门,以利治安),骑马者负责赔偿所有损失。此外,六岁以下的儿童禁止在街头玩耍。街上的居民不得把私人物品堆放在街道两旁,必须拆掉所有的附加在住宅外的棚子及其他阻碍交通的建筑物。

过去,中国城市到了晚上都是一片漆黑。路灯是晚清才被引入中国,装上街灯改善了城市的景观和夜生活,同时也扩展了公共空间。没有街灯的街道在晚上非常危险。正如一位西方犯罪学专家所言,“一盏灯就像一个警察”,他甚至还强调他“宁愿这里有更多的电灯和整洁的街道,而不是法律和公共准则”。

在成都,早期的街灯是油灯,由警察雇用的更夫负责,一个外国人描述道:“油灯安装在间隔不远的一根根矮柱上,每天晚上都会点燃。”所有的住户都必须支付“灯油捐”。辛亥革命之后,街灯的管理转由地方“团防”负责。从警察局当时收到的居民的抱怨可以看到,这个时期的街头的油灯光亮非常微弱而且经常熄灭。尽管早期的街灯有许多这样或那样的问题,但是它们使夜晚的户外活动成为可能,并给城市带来了新的面貌。同时,这些街灯还有其他的用途,比如,轿夫们可以根据它来确定路程,从他们路过的街灯数来判断道路的远近,以收取相应的费用。

1912年《通俗画报》上警察棒打违规者以示惩罚的漫画

警察还对街头商业活动进行了限制。根据新的规章,小贩不得在十字路口摆摊设点,沿街的货摊不得超过建筑物的屋檐。那些如四个城门附近的临时蔬菜市场,一般在早上10点钟以前收摊,摊主们必须轮流清扫市场。

为了不影响交通,警察还规定小贩和摊主不得在像北门大桥这样的交通繁忙地带摆摊设点。警察甚至会对价格进行严格管理,例如当粮食价格增长太快,警察就会在各个粮食经销点进行监督销售。

警察对一些街头贸易进行了严密监视,特别是对经常有销赃行为的收荒市场进行限制。晚清的成都有七百多户人家以此谋生。根据新的制度,这些从事二手货经营的小贩必须有一个“铺保”,还要与其他两个住户构成一个“连环保”。

这些收废品的小贩在警察严格的控制下从事经营活动,一切行动必须按规定进行。这些规定包括:在早上开门和晚上关门时,收荒匠不得进店,交易也只能在户外进行。他们不能买进枪支、赃物、官方财产,不得从穿军服的人手中购买任何东西。他们必须记下出售者的姓名地址,必须保留货物至少五天才能再卖出。

收荒匠还有义务协助警方追拿小偷,当有可疑人员来销赃时,他们必须报案。收荒者若要搬家必须得到警局的许可,而非成都居民不得从事这种买卖。另外,收荒者无论是开铺子、摆摊子,还是挑担子,都必须在前面挂上牌照,而没有许可证的人则会受到惩罚。

警察还对街头劳务市场进行管理,特别是对所谓“人贩”进行控制。虽然“人贩”从字面上看似乎是指从事人口买卖的人,但实际上在清末民初的成都,它是指合法的雇佣经纪人,尽管他们当中也有少数人的确从事拐卖人口的违法勾当。

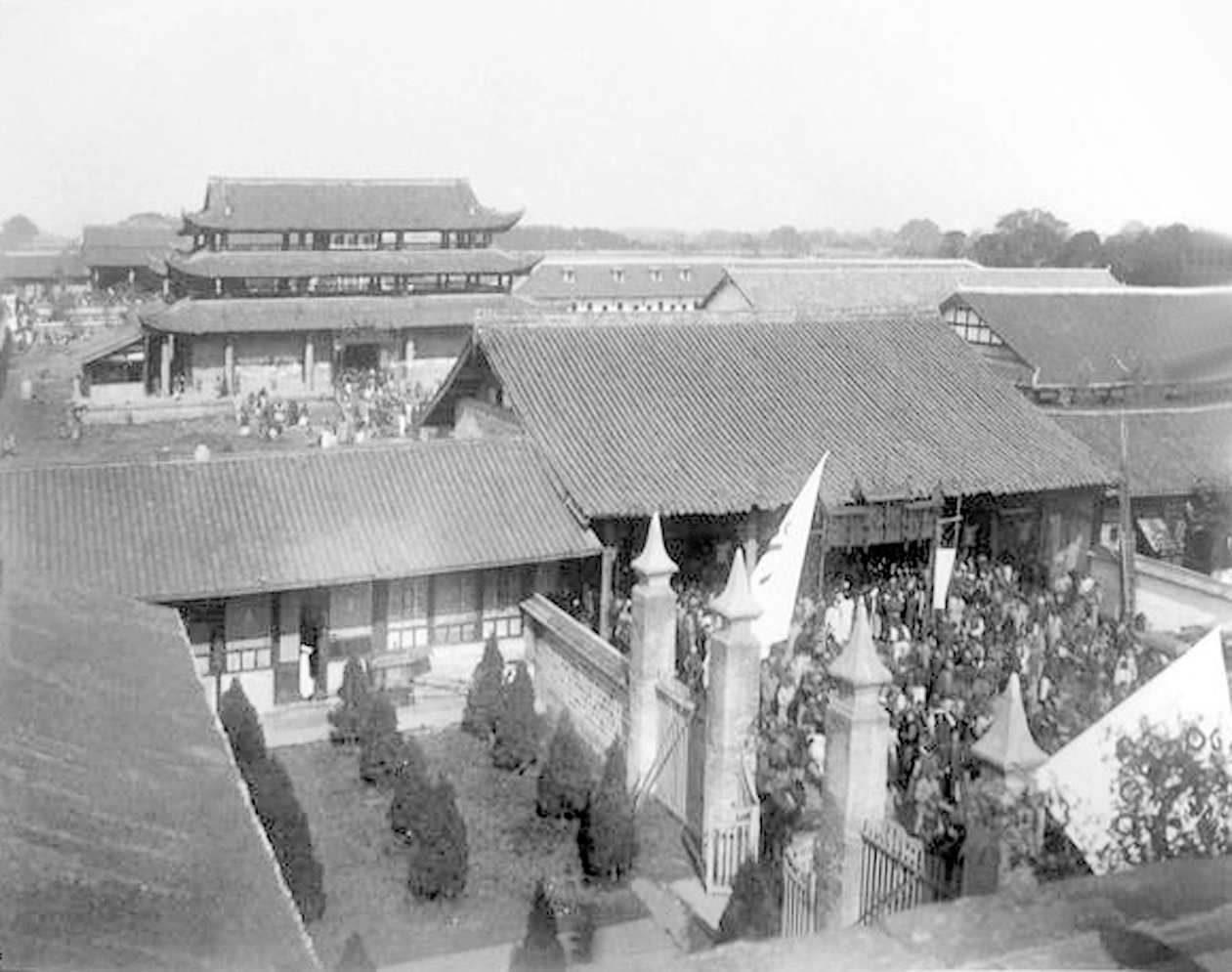

按照警局的命令,所有的雇佣经纪人都必须迁到西御河和皇城边街居住,在警察的监视下经营和生活,那些不服从这一命令的人则不被允许继续从事这一职业。

辛亥革命时期的成都皇城。那爱德摄,1911年。

民国初年,西御河沿的后子门成为最大的劳务市场。由于不少妇女,特别是奶妈和女佣人也在这个劳务市场求职,拐骗妇女的事件时有发生,这使警察对这里的活动也分外警惕。警察局力图控制经营的各个环节,例如要求所有的经纪人注册登记,必须在门上挂木制标牌,以表明已获得营业执照。一旦有人被雇用,经纪人必须把受雇者的薪资和地址记录下来。那些从事婚姻介绍的经纪人有义务把当事人的背景打听清楚。经纪人不得为青楼妓院拉皮条。同时,如果被雇用者偷了雇主家的东西,其经纪人将对他的行为负责。

工笔画长卷《老成都》局部,孙彬等绘,1999年

从上面我们可以看到,在20世纪的头20多年里,由于没有正式的市政机关(成都市政府直至1928年才成立),警察扮演着三重角色,即负责地方安全、进行城市管理、推行社会改革。警察实际上为以后的成都市政机构的建立奠定了基础。现代化是一把双刃剑,一方面城市需要有序的管理;另一方面,有序的管理会剥夺人们的一些自由。怎样进行有效的平衡,是当局需要不断思考和面对的问题。