29 市民的自卫

辛亥革命后,许多政治事件都是在街头上演的,盛大的场面成为街头文化的新景观。

后页这一幅摄于1911年11月27日,大汉四川军政府成立之日皇城里的群众集会的照片,背景是皇城的城门洞前。从城门洞向里望去,可以看到远处刻有康熙御笔“为国求贤”的巨大石牌坊。参加集会的人可以说是密密匝匝,人头延伸到牌坊以外。近处书有一个大“汉”字的大汉四川军政府的白旗子格外醒目,与黑压压的人群形成了强烈的对比。这张照片把渗透着古老、凝重的城门与代表着力量的民众记录在一起,使人感觉到一种震撼,从而想到鲁迅所说的“于无声处听惊雷”。

1911年11月27日大汉四川军政府成立,民众在皇城集会,那爱德摄

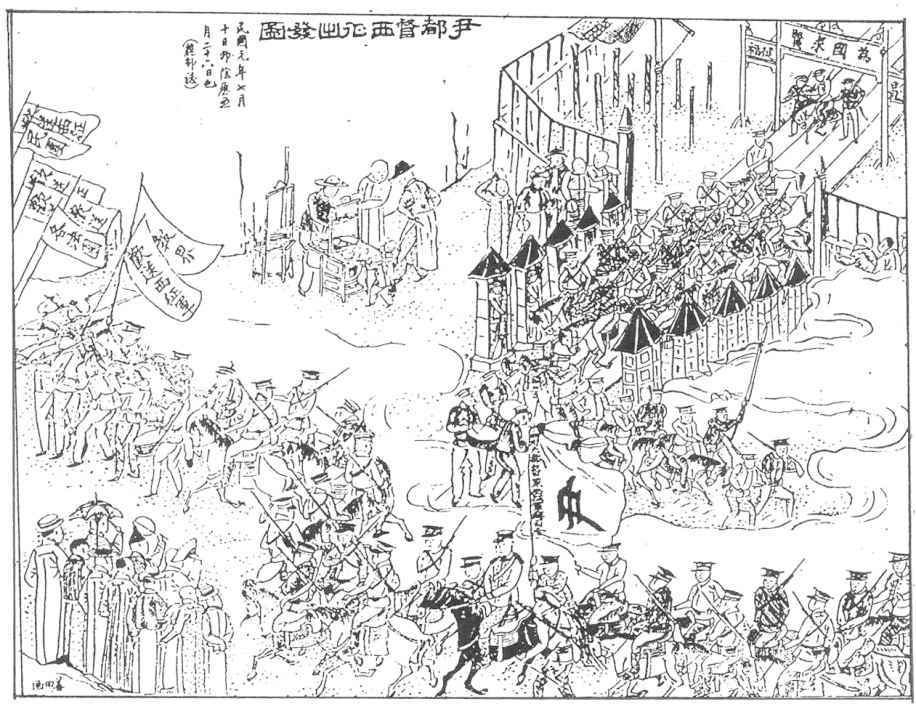

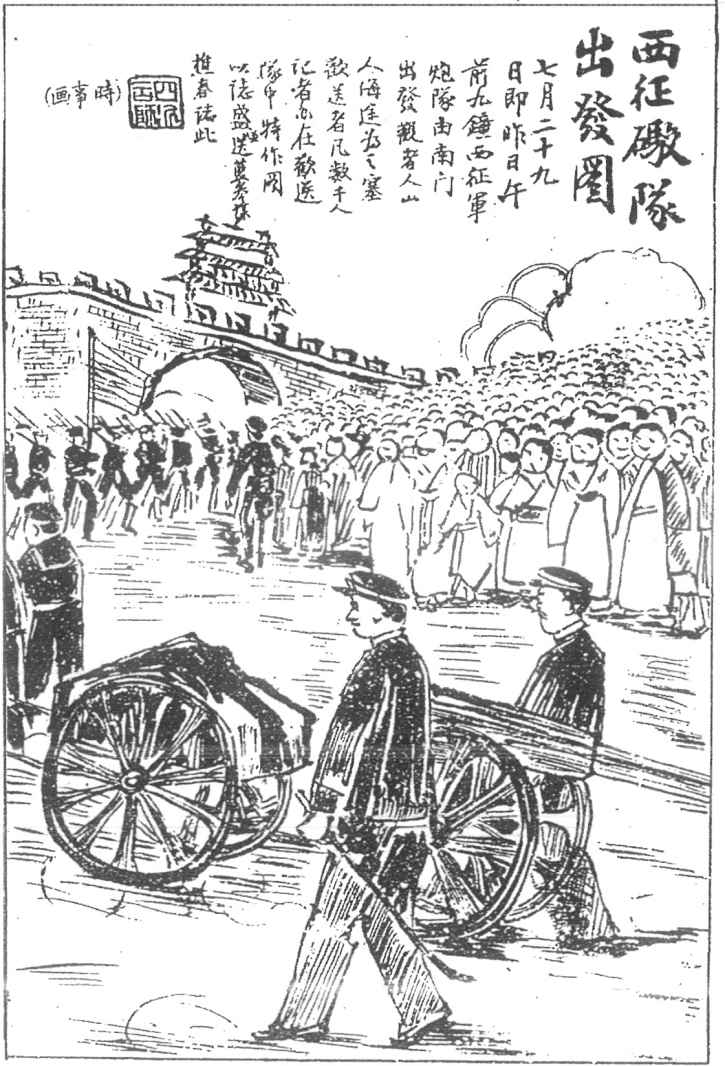

其后两幅民初的时事画生动地展示了这种街头政治:一幅是描绘四川都督尹昌衡带领军队从皇城而出的情景;另一幅是炮队通过南门开始“西征”的场景。所谓“西征”是袁世凯令四川都督尹昌衡平定西藏暴乱的一次军事行动。

两幅画都是由城墙、军队、马匹、旗帜、枪炮和围观民众组成的。据这两幅画的题词称,当军队出发南征时,有数千群众在南门送别。我们还可见到不少社会组织出现在画面上,从人们手中的小旗可看到各“法团”、“民团”、“报界”等的标志。

即使在如此庄严的政治气氛中,我们仍然可以见到一个路旁的小吃摊和几位顾客。这类图画不仅有助于我们对地方社会和政治的理解,而且提供了都市面貌和景观。

《尹都督西征出发图》,《通俗画报》,1912年

《西征炮队出发图》,《通俗画报》,1912年

当乱兵在辛亥年洗劫成都时,一位传教士曾乐观地预测:“革命不会每年都发生,前途是光明的。”他万万没想到,无休止的动乱才刚刚揭开了序幕。除了横行霸道的兵痞和土匪外,军阀混战更是贻害无穷,给人民带来深重灾难。

1915~1916年的护国战争,四川成为反袁的主要战场。当混战蔓延到成都市区,受惊的市民躲在家里,店铺关门。

护国战争的胜利并未给成都市民带来和平,而是种下了大难的祸根。1917年是成都市民最悲惨的一年,在市区发生了两场巷战。先是5月的川滇军之战,持续一周以上,上万人伤亡,数千民房被焚毁,财产损失在千万元以上。然后是7月的川黔军之战,由于黔军在南门纵火,导致六千余民房化为灰烬,财产损失达数百万元。这些地区包括孟家巷、文庙前街、青莲巷、红照壁、梨花街、粪草湖、锦江桥、东御街、西御街、磨子街、光华街、纯化街、转轮藏街、上河坝、下河坝等。

两次巷战使成都三分之二的商业区被毁,上万人成为难民。正如《国民公报》所称,此乃“数百年未有之浩劫也”。

的确,这是自明末张献忠之乱后成都第一次成为战场。据《国民公报》报道,当滇军控制了成都东北部时,凡他们能发现的与警察和川军有关的人员,都被赶到城墙边枪毙或用刺刀戳死,尸体被扔到城墙外,仅武城门外由慈善组织掩埋的尸体便有二百具以上。

当一些乞丐从死人身上剥衣服时,发现有人还一息尚存,但滇军士兵随后则残忍地用石头将其砸死,然后把尸体抛进河里。他们在交火时甚至把市民赶在前面作盾牌,导致许多无辜者死亡。

在战争中,人民忍受着持续的和难以言状的恐惧。一首竹枝词真实地描写了人民的这种处境:

街头巷尾断人行,

密密层层布哨兵。

予取予求谁敢侮,

无权抵抗是平民。

当川军力图攻陷皇城时,士兵们爬上民宅枪战;而滇军则向市民射击并浇煤油点火烧毁民房。滇军在街头到处拉夫,一次他们闯进总府街一家茶馆,在那里喝茶的商人们纷纷逃散,但仍有二三十个被抓。

当士兵冲进劝业场拉夫时,无处可藏的人们跑进了警察分局寻求庇护,士兵紧随闯入分局,那里的四十余名警察竟从后门仓皇出逃,但仍有两个为士兵所虏。可以想象,当警察都自身难保之时,一般民众的境况是何等艰难!

在川军和黔军之战中,黔军令居民打开门户以便其躲藏,而且他们在激战时还趁机抢劫,许多市民为避祸而逃向乡村,那些无路可走的则听任宰割。在劫后的许多街巷,人们可见:

宅院门前大都贴一纸条,不曰“本寓抢劫一空”,即曰“本寓连劫数次,银钱衣物一扫而空”。

当南城被焚时,人们逃往其他地区,沿途是一片惨状:人们扶老携幼,带着他们的包袱,有的甚至赶着猪和牛,有些则乘坐马车和轿子,到处是难民。这时,教堂和庙宇成为相对安全的地方,仅丁公祠便收留了三千余人,西来寺收留人数达四千余之多。

除了抢劫和财产损失外,市民还面临着因运输渠道被切断而造成的食品短缺,当时只有老南门可运米、菜、柴入城。同时,占领军在各势力范围内的街口设障或盘查。商贩也只能在川军控制地区,即从通顺街到皇城的范围进行交易。

1917年的巷战给成都市民留下了深深的创伤,但经历过痛苦磨难的成都人也变得更为坚强,他们在动荡年代挣扎着并寻求生存。这也促使他们更多地相互依靠,站在一起对付共同的敌人。

由于这些原因,传统的组织幸存了下来,并且仍然在地方社区和地方政治中发挥重要作用。这一时期,一般民众的公共空间急剧减少,他们的生活和生命也经常受到威胁。

为了保证自己的安全,他们努力寻找稳定社区秩序的方式。由于缺乏经济力量和社会地位,民众自己很难完成这样的任务,因此传统的社区领袖——地方精英——出来承担起了这项重任。

中国城市社区早就形成了地方自我保护的安全系统,尤其是在社会混乱的时期,这种作用便更加明显。在辛亥革命和民国初年,当地方政府无力维持治安之时,市民们自己组织自卫。

1911年叛军洗劫成都时,市民们便坚守四个城门,堵截运赃物出城的士兵。为蒙混过关,许多士兵装成女人坐轿,有的雇妓女扮成夫妻,有的把赃物装进棺材冒充出殡。水路走南门,北门则用轿子和马运载。这时,各公口的袍哥在自卫活动中起了重要作用,他们组建民团、募捐筹款、守望相助。

传统的地方治安系统在动荡年代变得更加重要。民初的地方治安仍然主要依赖保甲制度,但这个系统明显地被削弱了。为寻求自我保护,市民们以街道为单位组织了“团防”,其经费由各户分摊。

团防还取代了过去警察的一些职责,如搜查鸦片和武器等。作为一个民间力量而参与“官方事务”,不可避免地会同警察发生冲突,地方政府也力图限制团防的权力。

当战争来临、局势恶化,地方政府一般支持团防;而一旦局势稳定则对其进行打击。例如1916年当护国战争蔓延到四川并逼近成都,当局鼓励市民组织民团以作自卫之用,但当战事一过,民团便被强行解散。

大汉四川军政府都督蒲殿俊(左)和副都督朱庆澜(右)。

那爱德摄,1911年。

1917年,成都爆发巷战,民团发挥了更关键的作用。当警察瘫痪而土匪肆掠之时,他们只有依靠自己的组织求生存。当时一百多名街首上书,吁请当局准予组织民团,以街道为单位进行防卫。每街雇两名更夫,守卫街道两头并负责栅栏的开启,花费由街正从各户征收。若有窃贼或盗匪,更夫便敲梆子示警。民团要求各户准备一米五长、直径一寸以上、带铁头的棍棒,沿街住户每户至少两根,住公馆者至少一根,而偏僻的住家则需四根,街坊还负有为赤贫人家购置棍棒之责任。

根据民团要求,当警报一响,各户都必须派人上街拒盗,不出力者将会受罚。民团还要求各户准备标明所属街道的灯笼,入夜各户将灯笼挂于屋檐,以助缉盗。为防治盗匪,有的街道将栅门关闭,街面石板被拗起作为路障。在最危险的时期,每街都雇有十余个穷人看守,若有伤亡,街民负责赔偿。

如果说组织民团是一种“积极”的自卫,那么送钱和食物给那些军队则可算是“消极”的自卫。市民们会根据情况选择性地运用两种策略。在1917年的巷战中,二千多名滇军驻扎在茝泉街、天福街一带,当居民听到军队可能抢劫的风声后,赶快凑钱购得食物送到军营。

居民们的确“买”到了“保护”,滇军随后公布了在这一地区禁止抢劫和强奸等五条纪律。可见,无论是“积极”或是“消极”的自卫,每当人们面临危机,他们总是以邻里和街道为基础站在一起共同对外。

整个20世纪20年代,守夜成为各街的日常事务。由于这项活动给市民们的日常生活带来了极大的负担,加之街首滥用职权,因而导致居民的不满。这个时期李劼人写有一个短篇小说《市民的自卫》,以讥讽的笔调生动地描述了这项活动:

入夜不久,街上还有行人,二更以后,便只有一排门灯,同三十来个守夜的专丁。他们都静悄悄的坐在财神庙的大门外,那里有七八个大灯笼,写着某街团防,桌上一座亮纱桌灯,写着严拿奸宄。他们中间年纪在五十以上的有七八个,都是各家公馆里派出的,年纪在十六以下有十几个,都是各家铺子里的学徒。这两种人在白昼都是极辛苦的,而且早晨照例天明就要起来工作,所以到这时,无论如何是要瞌睡的。纵然为主人与师父所派,不能不离开温和的被窝,出来“自卫”,但是坐而假寐,是情理之所许。……

……

中间一个人忽然的愤慨起来,吐了一把口痰道:“他妈的;守夜!只是振我们的冤枉罢了![1]白日要挣钱吃饭,天黑了还要出来熬夜,再熬十天半月,就是铁打的好汉,也熬不住了。”

于是大家的言语便应运而生。大家都归罪于街正,说是他兴的这件事,“明天去问他岂有此理!把我们弄来熬寒受冷的守夜,他龟子倒安逸的搂着小老婆在房里睡觉!他说的自卫,怎么他自己不出来呢!大家都是街坊,难道我们是他的卫队么!……”

可见,守夜也反映出阶级的区分。我们也可看到李劼人对自卫、街正和市民间的不公平所持的批评态度。不过,这个故事也生动地表现了街道是如何组织和行使自卫活动的。

守夜的组织也显示了邻里社区仍然能对像战争、抢劫以及其他外部威胁这样的社会危机做出反应。一方面,普通民众需要有人来组织自卫;但另一方面,这样的活动也引起了巨大的不便,这种不便甚至会恶化地方领袖和民众之间的关系。1917年的巷战后,成都民众仍然处在土匪和军人的淫威之下,因此他们力图建立一个更有效的自卫系统。

1928年,成都各区民团首领集会讨论社区安全,议决建立“民众武力”,虽然没有资料显示这个“民众武力”被成功地建立了,但这个议题本身则说明了,直至这时社会共同体的作用仍十分明显。

但就在这一年,成都市政府建立,社会安全和控制从而进入了一个新阶段。成都城市的历史,也进入了一个新阶段。就此,我关于清末民初的成都历史、文化和日常生活的这部作品,也该就此打住了。

[1]原注为:振冤枉犹言设法陷害。不过我认为“整冤枉”更符合文意。