22 清末民初的性骚扰与流氓罪

传统中国城市没有专门的管理机构,主要依靠传统社会组织和保甲维持治安。20世纪初警察出现以后,便将维护公共秩序视为其主要职责,即“管制坏人,杜绝坏事”。任何“行为暴戾”、扰乱公共治安的人都将受到警告,甚至被拘捕。

根据晚清传教士的观察:“穿戴整齐的警察不时地在城内巡岗,每个警察都配有一根警棍,个个看起来都训练有素。毫无疑问,法律和治安事业取得了新的进步。”

晚清成都街头。钱柏林摄,1909年。

警察的出现对恶势力来说确实是一大威胁。在成都,有不少关于“歹人”的词语,如“痞棍”、“地痞”、“棍徒”、“亸神”、“恶少”、“轻薄少年”、“无赖”、“混蛋”、“无业流痞”、“撞客”,等等。来自富有家庭者则被叫作“纨绔子弟”。“亸(音duǒ)神”一词为成都方言,使用频率很高,在清末民初的地方报纸中,这个词几乎和流氓同时使用。

他们三五成群地闲荡,在公共场合聚众赌博,惹是生非,扰乱秩序,影响市民正常生活,成为警察首要控制的对象。但由于他们活动分散,警察不得不投入很大的精力来对付他们。

这些人喜欢穿“奇装异服”,那些“绿面红里者”,警察称之为“匪服”;“缘饰不伦者”,警察称之为“邪服”。在街上发现有穿此类服装者,都会强令其脱下。

妇女是流氓们的主要骚扰目标,特别是那些出身普通人家、坐在门口做针线活或干其他家务活的妇女深受其害。据当地报纸《国民公报》1914年的一篇报道,住在少城三道街的一个劳工的妻子,被几个“无人格之浑蛋”纠缠。在她丈夫出去工作时,他们便上门来窥视,并伺机调戏她,如果她反抗就暴力相向。其中一个流氓叫吴焕章,当他的名字见报后,当地一位同名同姓的著名律师非常生气,要求报纸澄清自己的名誉。

一些轻浮的年轻人也经常聚集在各种公共场合,如花会、庙会、戏园等出入口,对女人评头论足,并趁她们进出时动手动脚。根据一项新的法令,警察将对那些貌似无赖、举止粗俗轻浮、引诱“良家少女”的人,对那些在剧院、茶馆或酒店纠集成群的人,进行跟踪调查。

晚清时期成都街头的农民和劳工。钱柏林摄,1909年。

1917年,警察禁止在花会和附近的路上赌博、随地小便、对妇女评头论足、算命、耍流氓、打骂和卖淫。任何违反规定的人都将受到处罚。在当地的《国民公报》中,经常可以读到关于警察怎样对付流氓的报道。有这样一则案例,有两个年轻女子游览劝业场,有些“轻浮子弟”对她们言语轻佻,还诽谤她们是妓女,警察把他们抓进了警局。另一个案例讲的是一个男子调戏一个店主的妻子,这个男子也被拘留并受到了惩罚。

为了避免出现性骚扰,警察在花会分别为男人和女人设立了不同的出入口,但是他们仍能逮到一些“扮作女人”想走女性通道的男子。

有些流氓结成了团伙,警察对他们的打击也是不遗余力。这些人集体行动,欺凌弱小,对普通人家、店铺、小本经营者进行敲诈勒索。有一伙由“无耻流痞”组成的集团,“三五成群,凶狠万状”,闯进妓院“任意需索”,警方宣告将严惩。

当地一家报纸报道:有一名“无业流痞”自称“姚大爷”,每天带着“同类数人”,到天涯石街的妓院“哄取酒食”。公众谴责姚和他的同伙“可谓无耻极矣!”呼吁警察“欲正风俗”,就应立即把他们抓起来。还批评那些妓女屈从于他们的淫威,“乐其甘为奴隶”。不过当时公众意识不到的是,这些青楼女人无依无靠,靠卖身和卖笑为生,怎敢得罪这些地痞?

民国初年,一些纨绔子弟组成了一个名叫“亸神会”的帮伙,他们经常在剧院和饭馆里聚集,“种种丑行”逐渐引起了公众的注意。由于他们经常在街头制造麻烦,警方贴出了告示禁止他们的活动,令其父母严加管教。根据新的规章,这些有钱人家的放荡子弟不许在街上闲逛。如果他们违反了法令,其父母也将承担责任。

《国民公报》还报道了这样一个有趣的故事:一个流氓抓住一个乘轿人的脚,以为乘客是女人,企图调戏,但谁知轿内人竟是华阳县知县,这岂不是老虎头上抓虱子?这个流氓当然受到了严厉的处罚。

警察对那些行为不检点的“无赖”进行严厉惩处,经常是采用公开羞辱的方式。比如,有流氓朝那些坐着轿子路过的女人扔水果和石头骚扰,他们被抓住后将戴枷惩罚一天,被公众谴责,结果是“千人共观,大伤颜面”。

后来警方还在二仙庵的大门外面竖起一个石柱,在上面刻着“锁示亸神处”几个大字,那些在花会骚扰妇女的“亸神”便被链子锁在柱上受罚。流氓们还经常被游街示众,每当警察惩罚这些流氓时,总是围观者甚众,这也因此最大限度地起到了公共警示的作用。

不过,一些所谓的“调戏妇女”的事件,实际上是由于保守的社会风气而被夸大。例如,一个年轻女佣傍晚去店铺购物,有一个轿夫“跟随使女”,无非是与她“笑谈”,结果她叫来警察,把这个轿夫带到警局惩处。在另一个案例中,一个衣着整齐,带着相机的男子看见几个漂亮的女孩在荷花池边喝茶,他假装拍景物,镜头却对准了那几个女孩。于是他被警察当流氓抓了起来,处以鞭刑。

据1919年《国民公报》的报道,一个被当作“流氓”的年轻人被警察用警棍打了“两千”下,又被捆到了二仙庵门前“锁示亸神处”的柱子上,有近千人围观。他受到如此严厉的惩罚不过是因为一个小脚女人在跨沟坎时,他说:“你的脚包得太小了,等我牵你。”即使这个男人的所谓帮助是居心不良,这样的行为在今天看来也仅仅是言语和举止轻佻,但是在民国初年,这却是一种严重的犯罪。

这样的处罚似乎太过严厉,用警棍打两千下可能会致命。但是报纸误报似乎又不大可能,因为在第二天的《国民公报》中,另一则报道题为“摸一下打你两千”,称一个“流氓”仅仅因为对一妇女“出手摸之”,就挨了“大板二千”,并且还“罚锁流氓桩一月,以警丑类”。

一次,有老少穷富十余人被罚跪在花会门口,因为他们试图从女性入口进入会场。记者注意到,在他们当中,甚至有一个“戴金丝眼镜者,周身丝绸,手提皮包”的男子,看来是一个有身份的人。

警察还禁止妓女、年轻妇女和儿童参加公共活动,以免造成混乱。在举行盛大的宗教仪式时,警察站在拥挤人群的两旁,以维持秩序,防止局面出现混乱,保护妇女儿童,同时杜绝有人趁机“扯厂集众”、“口角打架”、“割包剪绺”等。

警察还禁止小孩在晚上去茶铺、酒楼这样的地方,并发布公告,要求父母必须严格管教自己的小孩,远离那些“街市恶习”。如果小孩子在街上聚集捣乱的话,他们的父母也会因此而受到惩罚。

对在公共场所打架和大吵大闹的人,警察也加以控制。1909年的《通俗日报》报道,一个喝醉酒的人闯进第一茶楼,大喊大叫,警察来了才被制服。评论说,要不是因为他“穿得光华,几乎要送警署解酒了”。看来警察也会以穿着来决定处罚,这里的潜台词是,如果是一个下层的劳工,恐怕警察就不会这么轻易放过他了。

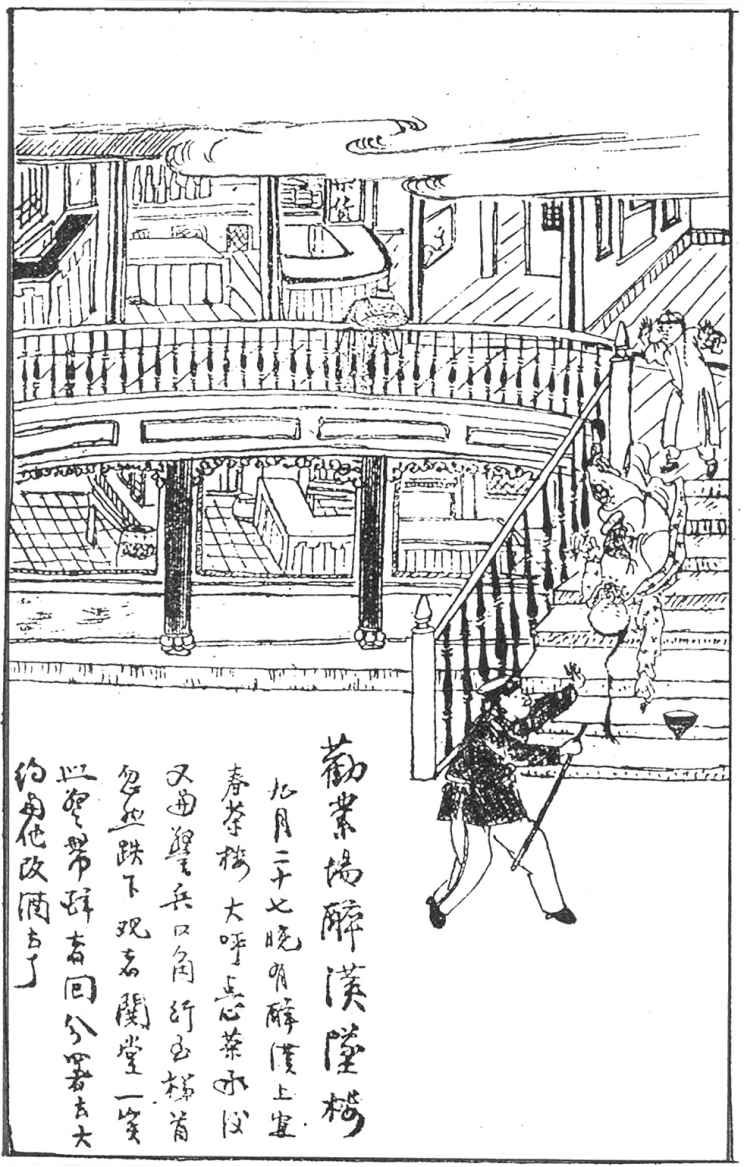

《通俗画报》还刊登过一幅漫画,描述了一名醉汉在劝业场的宜春茶楼里大呼小叫地要茶和点心,在和警察吵架的过程中,他从楼梯上摔了下来,引起观者哄堂大笑。

醉汉坠楼的漫画,《通俗画报》,1909年

在早期中国城市改良中,警察是以社会现代化和改革者的形象出现的,所以警察的功能是多种多样的,不仅要维持公共场所的治安,还要提供各种社会服务,特别是消防。火灾一直是这个人口稠密城市的一大危害,那个年代的报纸经常有关于火灾造成破坏的消息。

据1903年英文《华西教会新闻》的报道,“市中心的一条商业街发生了一场重大的火灾。街道两旁一百多码的房屋建筑都被烧毁”,这场火灾是由于“点着煤油灯睡觉”而引起的。仅一周之后,“在离上次灾难发生地不远的地方又发生了另一场火灾”。

成都直到20世纪初才建立起一套新的消防体系。而在此之前的漫长时期,成都主要依靠于街头的“太平石缸”,当火灾发生时从中取水。为了防止商业区拥挤的店铺发生火灾,警察局制定了防火章程,其中包括煤油储存和电灯使用的规定。警察还在城内外东南西北各处修建了四个钟楼,若遇火灾发生,立即撞钟,各路可闻声相救。

警察还成立了第一支专业的消防队,有成员一千多人。他们负责给街上一千一百多个太平石缸注水并定期换水,又将城内各水井调查清楚,有水井之处用木牌写一“井”字,使人人知井之所在,便于火灾时取水。

成都的外国人注意到了防火体制的缺陷和设备落后的问题。1905年发生在东门的一场大火,使对新防火设备的需求提上了议事日程,之后,成都引进了较为有效的工具。正如一位西方人注意到的,“庞大的消防工具”——“水龙”在灭火时喷水十分有力,比过去的灭火手段改进了许多。

消防队经常公开举行消防演习,既进行了训练,又向公众传播了消防知识。消防演习逐渐成为受欢迎的公开表演。如1909年消防队点燃了几间用于演习的茅屋,消防队员用水龙灭火时,围观群众众多。最大的一次消防演习是清末在北较场举行的,有1400名警察和消防队员参加,观者万余人。

抗战时期成都郊区龙泉驿的消防队。

麦登斯摄,1941年。

警察也管许多小事。1914年的《国民公报》的新闻称:一个抱小孩的妇女丢了钱,被一个“下力人”拾到,警察看见后监督他将钱还给了那位妇女。据另一则报道,一个骑马的年轻人撞翻一名老穷妇,当行人拦下那年轻人之后,老妇人站起来说她没有受伤。警察确认后,还是令年轻人雇一顶轿子送她回了家。那穷妇说:“我不坐轿,给我200文钱就是。”警察责备说:“拿200文做甚,坐轿归去可也。”后说服老妇人坐上了轿子回家。

在成都的外国人也赞誉警察是居民的“好帮手”,尤其是在遭遇自然灾害和突发事件时。例如,当洪水淹来,警察“再一次显示了他们训练有素的优点。他们立即赶赴现场援救,有秩序地将食物分发给受灾群众,安排处于危险地带的群众转移”。此外,他们也帮忙解决街头发生的争端,而在过去,这些事都是由邻里、同乡、宗教等社会组织来处理的。

成都一直到1928年才第一次出现市政府,在此前的四分之一世纪的时间内,警察在城市管理中扮演了主要角色。在外国传教士的观察和地方报纸的新闻报道中,警察的影响基本上是积极和正面的,这个机构是向西方和日本学习的结果,为城市改良的需要而发展。所以要研究一个城市的现代化,警察是必须考察的对象。