30 从和尚街到崇德里:一步之遥,而长路漫漫

《消失的古城》这本书所展示的城市空间和日常生活,都已经远去,逝去的历史,永远不会再回来。在走向现代化和全球化的今天,我们城市的管理者终于发现,一个城市的历史和文化比GDP、宏伟的广场和现代建筑更具有魅力,更能弘扬城市的精神。

在离开中国6年后,1997年我又一次回到成都,为我的博士论文《街头文化》搜集资料。我父母家就在大慈寺对面,所以大慈寺后面的小街小巷成为我最常去的考察之地。过去,虽然大慈寺后面的和尚街、笔帖式街、马家巷等都很破旧,但它们和大慈寺融为了一体。

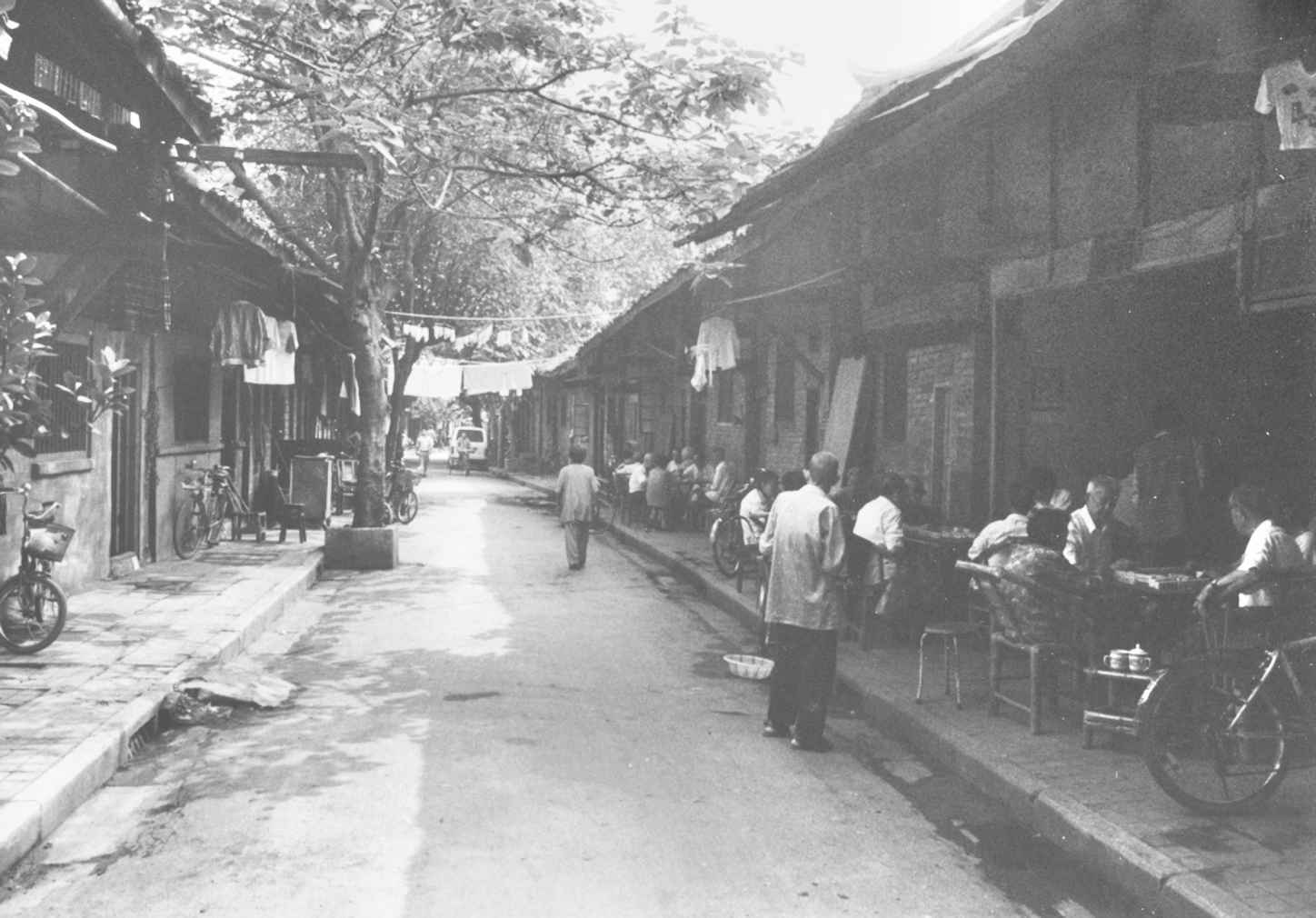

和尚街。王晶摄于1997年。

大慈寺始建于魏晋时期,历史悠久,规模宏大,高僧辈出,号称“震旦第一丛林”。天竺僧人宝掌禅师入蜀参拜普贤菩萨,在成都建大慈寺,其距今已有1600多年的历史。唐宋时期,大慈寺达到极盛,建筑恢弘,环境优美,特别是寺中还有大量精美的彩绘壁画。明末大慈寺毁于战火,清初得以重修,但规模缩小,寺内壁画未能恢复。虽然清末陆续对其进行整修和扩建,但未能再现唐宋时期的盛况。不过,大慈寺不仅佛事兴旺,还成为游览胜地,尤其是周边各条街道形成的古城风貌,非常具有历史和文化价值,体现出成都地方文化的特点。

大慈寺。作者摄于2017年秋。

如此珍贵的庙宇,按照保护历史遗迹的基本规则,其周围的环境必须与之相配,高楼的修建、街道的扩展等城市建设计划,统统应该为其让路。但我们恰好是反其道而行之。现在,本来应该占据中心位置的安静幽深的禅院,却被熙熙攘攘的太古里挤在角落里,形成了非常不和谐的“共存”状态。

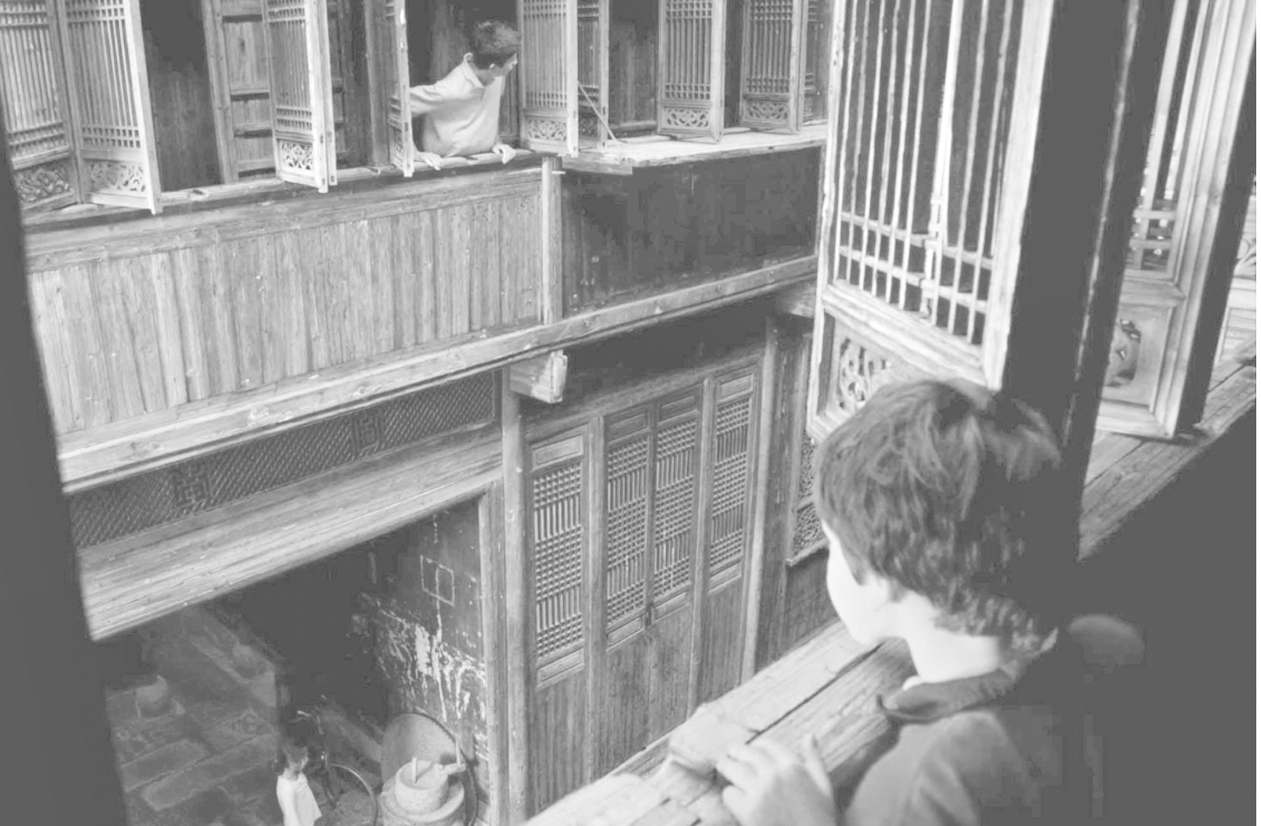

或许有人会说,大慈寺周边的那些房子的历史其实也不长,不具备多少文物价值,此言差矣!这些小街小巷的原始格局本身就是历史,虽然房屋经过了不断的修缮,但是主结构还是过去的,院落布局也是过去的,街区也是过去的。哪怕许多建筑是1949年以后,甚至是民国时期修建的,但是这些房屋的布局与街道有机地结合,仍然有着古城的韵味和无限的价值。

1997年,我和我哥哥王晶在大慈寺后面的小街巷拍照时,那里的居民还以为我们是拆迁办的人,他们似乎对拆迁已经迫不及待。不可否认,那里的人们也是急于摆脱简陋的居住环境:房子太旧,居住条件太差,缺乏配套的卫生设备。但是,如果要保护这些区域,政府就必须拿出钱来,这当然不如一拆了事,交给地产商去开发商业区那么简单。

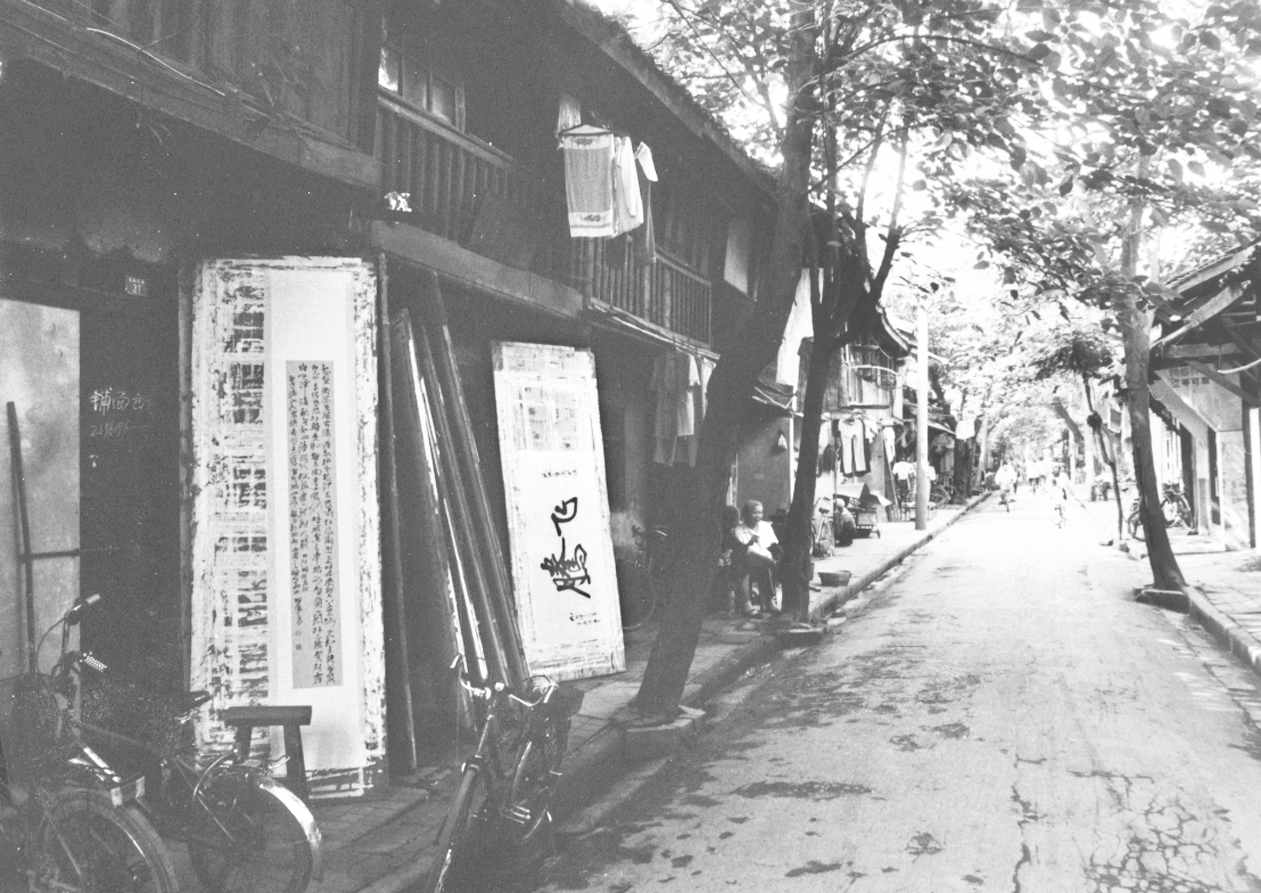

大慈寺后面的“字库”。过去敬惜文字,不能乱扔有字的纸,要收拾好送到字库焚烧。我们可以看到字库边上搭了一个布棚,那里是街头理发匠的地盘。王晶摄于1997年。

今天,这些小街小巷都已经没有了,那里屹立着辉煌繁荣的太古里。太古里在商业上的成功,从某种程度上说是以破坏大慈寺的周边环境为代价的。跨入21世纪以后,大慈寺后面的老街开始被拆除,包括和尚街、笔帖式街、马家巷等,都消失了,在原址上修了一大片仿古建筑。当时包含成都在内的中国各个城市仿古建筑风行,人们对其已经不再有新鲜感。某些仿古建筑建成后,备受冷落后空置在那里,一部分最后居然被推倒重做,改走现代建筑风格,这就是今天太古里的由来。

和尚街的消失只是成都这座古城消失的一个缩影。1949年以后,我们眼睁睁地看到城墙被拆了,城楼被拆了,皇城被拆了,九眼桥被拆了,万里桥被拆了……想当年拆九眼桥的时候,包括川大历史系的教授们在内,成都的学者们都在大声呼吁保留它,但是谁听呢?

正是因为这种思路,才有了2006年《21世纪经济报道》的记者和成都市规划局相关负责人之间的对话。当时《街头文化》一书的中文版刚出版,轰动一时,记者说:“在王笛看来,古都成都已经成为永远的梦。”那位负责人回应道,“历史选择讲经济学分析,”并反问记者,“我们为什么不可以在历史进程中再造一个‘古都’呢?”从对话中,我们可以看到当时人们的思路:自信满满,认为可以“再造古都”,却不分古都真假。

2008年,我在《南方都市报》上发表了一篇题为“古城挽歌”的文章,写下了这样的文字:

从长远的制度来看,拆掉古都在经济上的损失也是无法估量的。目前中国城市的发展,有一个很功利的目的,即发展旅游。但我们的决策者似乎忘了,目前国内外的人们到中国城市旅游,吸引他们的是历史遗留的老东西。高楼大厦、仿古建筑不稀罕,到处可见,为何人们要千里迢迢而来?拆除九眼桥,可能让现在成都有关部门负责人的肠子都悔青了。毫不夸张地说,无论从文化还是从旅游价值来看,这些年成都所有仿古建筑加在一起,都难与九眼桥相提并论。真是“黄钟毁弃,瓦釜长鸣”,怎一个“惜”字了得?经济的突飞猛进,使人们处于大拆大建的亢奋中,当满世界都是现代高楼大厦或仿古的琼楼玉宇时,人们便会发现过去不起眼的穷街陋巷,会变得如此超凡脱俗,深含传统历史文化的韵味。但是消失的就永远消失了,不再复返。我怀疑我们的决策者是否真的懂这个道理。大规模的拆迁和重建,给地方政府和开发商带来了滚滚财源,因此他们齐心协力摧毁古城。保护老东西需要投资,而且它像投资教育一样长期付出努力才能见效,不会立即为任期政绩添砖加瓦。因此,从相当程度上讲,中国古城成了政绩工程的牺牲品。

我们把真古董销毁了,又去造假古董。2001年,仿古九眼桥宣告建成,虽然仍为九个桥孔,由仿古青石块砌成,保留明代建筑风格,外观和工艺上差别不大,但关键问题是,这已经不是我们成都过去的那座古九眼桥了。毁掉的东西永远不可能复原,我们纵然有金山银山,也是无济于事的。

笔帖式街。这是卖笔卖字帖的商铺聚集的地方,到20世纪末,这里还有不少装裱字画的铺子。王晶摄于1997年。

中国古建筑遭最严重破坏并不是在战争时期,也不是在“文革”时期,而恰恰是在20世纪90年代以来的大拆大建时期。这二三十年来,成都和中国其他大多数城市一样,始终处于大拆大建的浪潮中,一片片历史区域和一条条老街消失了。除了拆掉了那些人人皆知的地标性建筑外,千千万万座老宅院,更是无声无息地从我们的视线里消失了。

我小时候住在成都布后街2号,原来就是一座十分精致的大宅院,1949年以后它是四川省文联的所在地。大院门口左右有石狮,黑漆大门,肃穆森严。壁上有浮雕,门外高墙下部嵌有拴马石。正院三进,左右两侧还有独院。院中有假山、荷池、亭台、水榭等,回廊小径,曲折相通。我和哥哥住的一间旧屋,出去就是一个大圆拱门,这个大圆拱门还不时回到我的梦境中。但是,整个大宅现在已经在现实中找不到一丝痕迹了。

也可能有人会为大拆辩解,说那个时候人们普遍有认知的局限,要不就是说那是为了改善城市居住条件做出必要的牺牲……对此,我并不认可。这类似于对环境污染的辩解,我们听得够多了。对此固然可以找出无数的理由,但问题在于,我们是发展中国家,欧美和日本已经有了经验和教训,专家学者也不断地提出告诫,其焦急之心,不亚于20世纪50年代梁思成对北京城墙的保护之情。但是这些建议并没有被认真倾听。

当然,这不仅仅是成都的问题,北京的城墙和大部分城楼,也不复存在。不过人们或许会问,为什么欧洲和日本的城市的老格局得以保留下来?我认为,最根本的原因,是拆迁和建造工作由政府主导。虽然效率确实高,但是在古城保护上,恰恰最忌讳这样。因为无论拆还是建,都需要反复考察和论证。一个城市改造基础设施是无可厚非的,但是如何在城市发展,满足现代化和人民生活要求的同时,最大限度地保护城市原有的历史和文化,则是考验执政者智慧的一件大事。

当我们弃旧物如敝履的时候,大洋彼岸的美国人居然不惜付出高昂代价,把一座徽州古宅拆散带到美国组装。“荫余堂”是一座历史超过200年的徽州古建筑,位于安徽省黄山市休宁县黄村的大宅院,它拥有卧室、中堂、贮藏室、鱼池、马头墙和“四水归堂”式的天井院落,具有典型徽州民居的建筑特色。这座宅子里曾经居住过黄姓八代人,1978年之后,就没有人再住了,到20世纪90年代,等待它的命运不是倒塌,就是被拆毁。

如果不是被美国历史学家白铃安(Nancy Berliner)发现,这座现在举世闻名的古建筑,肯定就永远消失了。1997年,这个大宅院被小心地拆解,一砖一瓦、一石一木,都被清理干净,并编号和记录,分门别类,装箱运往美国。拆卸工程持续了四个多月,木构件和砖瓦石料,甚至鱼池、院墙和门口的石板路,还有家具和暖瓶、脸盆、算盘、烛台等用具,前后三批,分装在40个集装箱里,海运至美国。

在此后长达五年的时间里,美国马萨诸塞州塞冷镇碧波地博物馆(Peabody Essex Museum)从安徽聘请能工巧匠,对荫余堂进行全面恢复,修旧如旧,真可以说是凤凰涅槃。重建的荫余堂,一切物件也一如往昔,尽可能地保留了它在中国时最后遗留的所有细节,每一面墙上的贴纸、每一个竹篮、壁画、窗格、相框、照片、标语、毛主席像和报纸,还有雕花大床、暖瓶、煤油灯、祖先的画像、石磨和石板路,以及天井水池中的鱼儿,均保留原样,犹如时光在那一刻停滞了。

荫余堂。照片来自美国碧波地博物馆网站。

2003年6月荫余堂对外开放,我从美国哥伦比亚广播公司电视网看到这则新闻,真是感慨万分。宝贝,只有在识货和珍惜的人那里才是宝贝,否则就是碍眼的破烂儿。在中国,成千上万的这类老宅被拆毁了,荫余堂却是由一个美国人拯救了。

几年前发生的改造西班牙大厦的事件,再次让我们领教了什么叫保护历史和文化。2014年,万达集团董事长王健林购买了马德里市中心的地标性建筑西班牙大厦,购买金额为2.65亿欧元。按照王健林的规划,这座大厦将被改建为一家拥有200间客房的豪华酒店、高级商场和300间住宅公寓的综合性产业。但是这个计划却遭到了来自马德里政府和市民的强烈反对,他们认为,这座大厦是“西班牙人的共同记忆”。从而使王健林的计划搁浅,最终他决定卖掉这座马德里地标建筑。

然而,除了拆掉重建,老城的改造难道就无路可走了吗?2018年10月底,我到成都参加在白夜酒吧举行的《袍哥》一书的首发活动,著名艺术家、现在醉心于古城改造的王亥先生,通过白夜老板、著名诗人翟永明联系上我,邀请我去参观他主持改造的崇德里。

我孤陋寡闻,居然还不知道这样一个所在。在改造前崇德里早已残破不堪,保留下来的也只有一条60多米长的老街,最好的建筑已经被拆,只剩下三个院子。王亥认为,过去把城市破败的房子全部拆掉,修崭新房子的通行做法,把城市“变成一个没有个性、没有历史感的城市”。

在改造过程中,他和他的团队尽可能地保留原建筑的一砖一瓦。例如他们将柱子腐烂坏损的部分去掉,嵌进新木头,以恢复其功能。这样做虽然有修补的痕迹,却带来独特的美感,“时间和历史成为这里最好的装饰”。崇德里可以说是一个小小的范本,至少告诉我们,对于老城中的老街、老房、老建筑,并不是除了推倒重来,就无路可走了。

今日崇德里。由一筑一事拍摄。

不得不承认,过去的老房子,住起来非常不舒服,密闭性不好,缺少卫生设备,要成功地改造成适合居住的房子,就必须考虑内部的舒适度。崇德里的改造便是一个非常好的实验。房屋原来的外观和部分结构被保留和加固,但是内部的设备却非常现代化。

从和尚街到崇德里的距离很近,但是从和尚街的彻底消失,到崇德里的及时保护,则走过了曲折而漫长的里程。崇德里让我十分震撼,我终于看到了我一贯主张的那种古城保护。尽管书和文字写了不少,但自己终归是纸上谈兵,崇德里则是最好的实践。王亥的思路,可以说和我不谋而合。

令人欣慰的是,这种理念现在也得到了官方的支持,基于这个理念开展的规模更大的耿家巷的项目已经开始。王亥带我到离大慈寺不远的耿家巷片区,现在那里虽然看起来又旧又烂,但是如果仔细观察,过去的老公馆,现在的大杂院,那些古老的房梁,精致的雕花窗,厚重的门廊……饱含着历史沧桑。

耿家巷的老街杂酱面。作者和王亥坐在街沿边吃了午餐,别看店面简陋,但是味道真是非常地道。王亥说改造后一定要把这家面馆请回来。

看到崇德里今天的面貌,我只能叹息大慈寺后面的片区改造得太早了,如果那些老建筑能保留到今天,政府会有不同的理念,不同的方法和路径,可以让真正的古城一角相对完整地保留下来,以展示过去成都的建筑、街区、小巷、铺面、公馆……即我的《街头文化》一书中描述的那种景象和格局。过去我们感觉旧的东西碍眼,是因为新的东西少;现在新的东西太多,古老的东西已经远去,我们开始怀念旧的东西。但是当我们醒悟的时候,已经为时太晚。我想,如果当时的人有像今天的对旧房子和旧街区的态度,我们成都的那些古迹,都不会被拆掉了。

虽然对于成都来说,说这些已经有点晚,但是,现在行动起来,总比什么都不做好。恰逢这本《消失的古城》快要出版之际,我高兴地看到,崇德里和耿家巷这样的改造计划正在成为主流,这个思路的转变是根本性的,毕竟这是世界古城历史文化保护的普世之路。