第I节 罗马王政的建立与早期发展

三合一的“罗马人”

罗马传说中关于始祖吃狼奶长大的故事、关于罗马人收容逃犯的故事,以及关于罗慕路斯兄弟手足相残的故事,虽然富有夸张色彩,却铸造了一个民族的基本性格。正如希腊人从小听着各种美轮美奂的神话传说而长大一样,罗马人则是听着那些充满狼性的英雄故事而成长,所以罗马人自古以来就表现出一种勇猛顽强、暴戾凶残的民族秉性。而关于罗马人劫掠萨宾妇女,从而致使两个部落合二为一,以及稍后又来了伊特鲁里亚人的故事,则印证了古代曾经发生过族群融合的事实。尽管有各种不同的说法,但是“罗马人”最初确实源于三个族群的合并,所以在拉丁语中“部族”一词就具有“三合一”的含义。有一种观点认为,“罗马人”最初是由以罗慕路斯为首领的罗马纳人(Ramnenses)、以塔提乌斯为首领的塔提恩人(Tatienses)和整体逃亡来投奔罗马的卢克伦人(Lucerenses,因曾经在丛林中避难而得名)共三个部族组成的。但是更加主流的观点则认为,“罗马人”是拉丁族、萨宾族以及生活在北方托斯卡纳地区的伊特鲁里亚族三合一的结果,而罗马王政时期的七位国王就分别由拉丁人、萨宾人和伊特鲁里亚人来轮流出任。

从根源上看,罗马纳人属于拉丁族,而塔提恩人则是萨宾人的一支;至于卢克伦人是否与伊特鲁里亚人有关,我们不得而知,但是罗马王政时期的第五位国王老塔克里乌斯(他也是罗马的第一位伊特鲁里亚族国王)据说就是从伊特鲁里亚流亡到罗马来的外乡人,这种背景又与卢克伦人(逃亡者)和伊特鲁里亚人多少都有些关系。这种三合一的结果可能蕴含着完全不同的关系模式,在罗马正史所表述的罗马纳人劫掠萨宾妇女、卢克伦人投奔罗马城等说法中,罗马人始终处于主动地位。而真实的情况也可能是,以罗慕路斯为首的罗马纳人先被萨宾人征服和吞并了,而伊特鲁里亚人则后来居上,成为罗马城的新统治者,所以才有了公元前509年罗马人民起义,推翻伊特鲁里亚人的最后一位国王“骄傲者”塔克里乌斯的事件。

无论是哪一种说法,都有这样一个观点,那就是“罗马人”最初是三合一的结果。这种三合一的结构既符合物理学意义上的稳定法则,也有利于政治力量的平衡。罗马社会最初的组织形态,也是根据三合一的原则建构的。在罗马早期国家中,最基本的社会单元是氏族,若干个氏族组成一个胞族,即库里亚(Curia),十个库里亚组成一个部族,即特里布斯(Tribus),而最初的罗马国家就是由三个特里布斯组成的。对于后世西方社会和文化来说,由罗马人开创的这种三合一结构也产生了深远的影响,无论是后来基督教神学的“三位一体”,还是西方近代政治的“三权分立”,都具有深刻的“三合一”内涵。

萨宾妇女调解了拉丁人与萨宾人的矛盾之后,两个部族就合并为一个国家,而两个部族的首领罗慕路斯和塔提乌斯就成为共同执政的“双王”。罗马最初实行的这种“双王”执政的格局,后来深深地影响了共和时期的行政模式,从公元前509年共和国建立一直到屋大维成为“奥古斯都”独揽大权的四百多年的时间里,罗马的行政权力始终属于两位一年一任、权力对等的执政官。这种“双王”体制不同于现代西方国家的单一总统或者单一首相的制度设置,“双王”倒是有点像斯巴达“三十寡头”政体中的两位权力相等的国王。从起源上来看,这种“双王”体制的形成直接与罗马国家最初是由两个部族合并而成的历史事实相关,由于两个部族各有自己的首领,自然就形成了两位国王共同执政的格局。

根据罗马史的记载,两位国王共同执政不久,塔提乌斯遇刺身亡,于是罗慕路斯就成为唯一的统治者。在罗慕路斯去世以后,罗马形成了两个部族轮流主政的传统,人们推选了萨宾族的一位德高望重的贤人努马,由他出任国王。努马统治了40多年,他去世后,人们又推选了一位拉丁族的首领图鲁斯。图鲁斯也不负众望,开疆拓土,建功立业。他去世后,人们再次推选了一位萨宾族的首领安库斯。如此在罗马最早的四位国王中,有两位是拉丁族的,有两位是萨宾族的,人们唯贤是举,公平竞争,罗马从蕞尔小国日益走向强盛,成为拉丁同盟的盟主。

但是从第五位国王开始,外来的伊特鲁里亚人掌握了政权,此后的三位国王都是伊特鲁里亚人。这样一来,第三支力量也开始融入罗马,从而形成了三合一的格局。这七位国王前后一共统治了244年,构成了罗马文明第一个阶段王政时期的历史。至于这种三合一的架构在历史中究竟是如何形成的,三个部族具体经历了什么样的整合过程,由于时代久远,各种说法莫衷一是,亦真亦幻,人们通常都是以普鲁塔克等古代作家的传记为采信的依据。由于这些传记作品本身就夹杂着大量的神话成分,因此罗马民族早期“三合一”的具体过程至今仍然充满了扑朔迷离的特点。

说起罗马,有两句耳熟能详的话。一句话是:“条条大道通罗马!”这句话不仅具有空间意义,而且也具有时间意义。空间意义是指罗马大道四通八达,像网络一样把整个罗马帝国联系在一起;而时间意义则是指,罗马人开创的一系列政治制度、法律规范、管理模式以及公共工程等,一直影响着今天的西方社会,渗透到社会生活的方方面面。

另一句流传已久的话是:“罗马不是一天建成的。”罗马从一个七丘之城的蕞尔小国,发展为地跨三大洲的超级帝国,经历了漫长而艰难的生长历程,穿越了无数的狂风暴雨、惊涛骇浪。而罗马帝国的汪洋巨浸,最初就是从王政时期的涓涓细流滥觞而来。

从罗马建城之日到伊特鲁里亚人攫取统治权为止,大约130多年的时间里,罗马经历了拉丁族和萨宾族四位国王的励精图治和薪火相传,弹丸之地的罗马已经开启了最初的崛起历程。下面就来看看这些国王的丰功伟绩。

罗马的开国之君罗慕路斯

罗马的第一位国王就是罗慕路斯,他也是罗马城的创建者。虽然关于他的事迹充满了浪漫夸张的传说色彩,但是古代的罗马人却对此深信不疑,即使是今天的意大利人,也乐此不疲地传扬着罗慕路斯的故事。古代的传说与历史的事实已经在漫长的时间流逝过程中融为一体了。

按照掺杂着传说的历史记载,罗慕路斯的功绩主要有如下两点。

一、建立元老院

关于罗慕路斯弑弟为王、收容逃犯、率领属下劫掠萨宾妇女等故事到底是真有其事,还是讹传?这个问题我们姑且不论。但是,拉丁族与萨宾族最初合并,开创“双王”统治模式,确曾发生在罗慕路斯时代。在统治过程中,罗慕路斯创建了一个非常重要的政治统治机构——元老院,从而将氏族社会发展成真正意义上的国家形态。当时罗马的人口非常有限,拉丁族和萨宾族的不同氏族分别以罗马七丘之中的帕拉蒂尼山和奎里尔诺山为据点,形成了“罗马山人”(即拉丁族的罗马纳人)和“罗马丘人”(即萨宾族的塔提恩人)的对峙。罗慕路斯和塔提乌斯从各个氏族中选出100位德高望重的氏族长老,组成国家的重要咨询机构元老院,使之成为辅助国王执政的得力助手。

元老院作为西方国家的一个重要权力机构,从古代一直延续至今,仍然在政治生活中扮演着不可替代的角色。希腊的斯巴达城邦就有元老院(由28个元老组成),如果我们相信罗马元老院就是罗慕路斯所建,那么斯巴达的元老院在时间上未必会比罗马元老院更早。因为希腊城邦文明一般是以公元前8世纪为开端,而罗慕路斯也是在公元前8世纪建立元老院的,所以罗慕路斯建立元老院不可能是受到了斯巴达的影响,二者在时间上可谓伯仲之间。元老院自从建立之后,就对西方的政治生活产生了非常大的影响,斯巴达和罗马的元老院自不待言,即使是在现代西方社会中,英国的上议院和美国的参议院,仍然叫作Senate,其政治功能与罗马元老院如出一辙。

在罗马国家的整个发展过程中,尤其是在共和国时期,元老院构成了最重要的权力机构,可以说元老院构成了罗马政治平衡的“压舱石”和罗马国家兴衰的“晴雨表”。元老院如果能够充分发挥政治功能,在各种利益集团的政治博弈中扮演主导角色,罗马就会兴旺发达;反之,如果元老院的权力旁落,比如说在王政末期,元老院完全被专制王权架空,或者在共和国后期,一些野心家篡夺了大权,以军队为后盾对元老院进行压制,罗马国家就会陷入混乱和衰落。

罗慕路斯当时从拉丁人和萨宾人的各个氏族中挑选出100个具有权势和威望的长老,组成了罗马元老院。这些元老奠定了罗马名门望族的根基,他们的后裔经过世代繁衍,成为罗马的血统贵族,罗马也因此形成了根深蒂固的贵族体制。在罗马,许多血统纯正的贵族可以一直追溯到罗马王政时期的元老权贵,例如法比乌斯家族、埃米利乌斯家族、贺拉提乌斯家族、科尔内利乌斯家族以及尤利乌斯家族等,这些家族都具有源远流长的贵族血统。

二、设立库里亚大会(Comitia Curiata)

罗慕路斯不仅创建了元老院,而且还设立了库里亚大会,库里亚大会就是全民大会。元老院的元老都是一些德高望重的显贵人士,但是氏族成员更多的是平民百姓,这些平民构成了国家的主要力量。无论是在经济生活中还是在对外战争中,国家都必须依靠平民阶层。因此国家统治者必须给予平民百姓参与政治活动的权利和机会,这样就形成了一个全体自由民都可以参加的权力机关,即库里亚大会。库里亚就是胞族,由若干氏族组成,库里亚大会实际上就是氏族成员的代表会议。罗马早期共有三十个库里亚,每十个库里亚组成一个特里布斯。库里亚大会在汇集各氏族——以拥有众多血缘亲属和门客附庸的氏族豪门为代表——意见的基础上,形成统一的意见,然后通过各次库里亚大会的表决来影响特里布斯、元老院和国王的政策制定和法律颁布。

作为国家的创建者,罗慕路斯不仅成为罗马最高的统治者——国王,而且也从各氏族中挑选了一批德高望重的长老组成了元老院,让他们辅助自己管理国家。此外,罗慕路斯还建立了一个全民大会——库里亚大会,除妇女、儿童和奴隶之外,所有罗马的自由民都可以参与国家的政治生活。这样就组成了一个三级权力机构,即国王、元老院和库里亚大会,从而确立了罗马王政时期的制度框架。

今天美国的政治体制和罗马的政治架构非常相似,美国的参议院就相当于罗马的元老院,美国的众议院就相当于库里亚大会。只不过罗慕路斯统治时期的人口非常少,所有自由的成年男子都可以参加库里亚大会;而现在的美国人口众多,只能实行代议制,由公民们选出代表来组成众议院。而美国的总统就相当于罗马的国王,只不过总统是四年一选,而国王却是终身统治。当然,现代西方国家除了有立法的权力机构和行政首脑之外,还有独立的司法体系,形成了三权分立、相互制衡的政治体制,这种演进与罗马时代大不相同。但是由一个人主掌国家行政大权,少数人和多数人分别组成不同且相互制约的立法机关(元老院和库里亚大会),这种三级权力机构的设置可以一直追溯到罗慕路斯那里。到了共和国时期,一个终身执政的国王被两个一年一任的执政官取代,但是这种三级权力机构的制度框架仍然被保留下来,一直影响着现代西方的政治体制。

无独有偶,同时期的希腊斯巴达城邦也出现了类似的情况。斯巴达的政治体制也是由两个国王、二十八位元老组成的元老院,以及全体斯巴达成年男子组成的公民大会所构成。国王负责统治和治理,元老院负责制定议案,然后交给公民大会表决通过,形成全社会必须遵循的法律。由此可见,罗马和斯巴达这两个以务农为本(其他希腊城邦大多以经商为本)且富于尚武精神的城邦在制度设置方面也不谋而合。

罗马与“七丘之城”

罗慕路斯设立了各种政治机构,创建了国家体制,牢固地统治了罗马三十七年。到了公元前716年,据说罗慕路斯在参加罗马的一次阅兵活动时,突然刮来一阵猛烈的狂风,大家的眼睛都被沙尘遮蔽住了。等狂风过去以后,人们发现坐在王座上的罗慕路斯不见了。这个故事当然带有神话的色彩,不足为信。还有一种说法认为,罗慕路斯在晚年的统治中越来越独断专行,因此激起了罗马元老和人民的不满,他在一次会议中被贵族们谋杀了,尸体被分割成好几块分别埋在罗马城的不同地方。但是无论何种说法,罗慕路斯死后,罗马人却追认他为神,称他为奎里努斯(Quirinus)。从此以后奎里努斯就成为罗马民族的保护神,与罗马另一位古老的神灵雅努斯(Junus)相合并,称作雅努斯-奎里努斯(Junus Quirinus),与主神朱庇特、战神马尔斯一样成为罗马人最崇奉的神明。

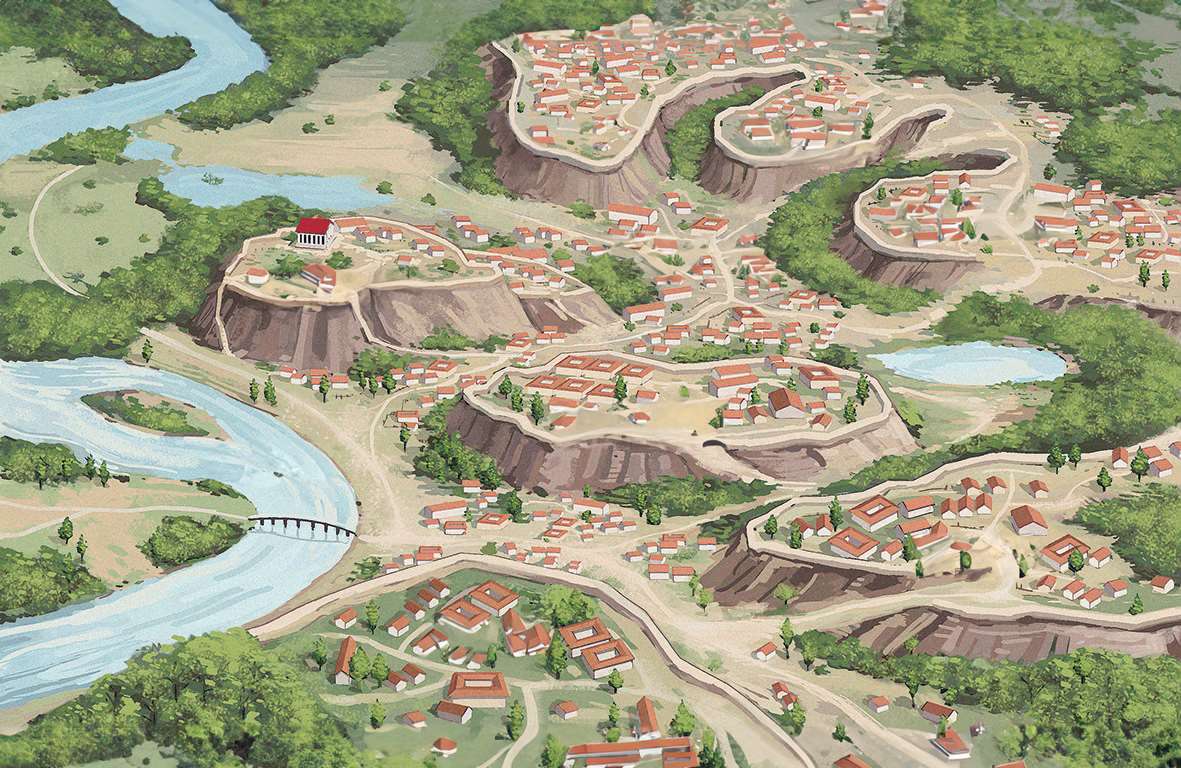

罗马城通常被称为“七丘之城”,它最初是在台伯河畔七个小山丘所环绕的一小片土地上建立起来的,而且这个“七丘之城”也不是一蹴而就的,而是逐渐拓展的结果。

据说在罗慕路斯兄弟初建罗马城的时候,两人麾下的部属分别占据了七丘之中的帕拉蒂尼山和阿文庭山,后来哥哥杀死弟弟,帕拉蒂尼山就成为罗马人的主要根据地。正因为如此,帕拉蒂尼山后来就成了罗马权贵的聚集之地,许多贵族豪宅都建在山上。到了罗马帝制时期,公元1世纪的罗马皇帝图密善在帕拉蒂尼山(Monte Palatino)上修建了一座非常奢华的宫殿,这座宫殿后来为历代罗马皇帝所袭用,所以英文中的“宫殿”(palace)一词就源于这座山丘的名字。

在七丘之中,与罗马纳人居住的帕拉蒂尼山形成对垒之势的是萨宾人居住的奎里尔诺山。当拉丁人与萨宾人化干戈为玉帛之后,双方就把帕拉蒂尼山与奎里尔诺山之间的一座更高的山丘——卡庇托尔山作为罗马的神圣之地和国家中心,在这里修建了朱庇特神庙(第五代国王老塔克里乌斯所建)。从此以后,卡庇托尔山及朱庇特神庙就成为罗马的象征,正如同雅典的阿克罗波利斯(卫城)及帕特农(雅典娜)神庙是希腊的标志一样。后世西方的一些历史学家在谈到罗马的时候,往往会用卡庇托尔山和朱庇特神庙来指称罗马。例如,18世纪英国杰出历史学家爱德华·吉本在他的巨著《罗马帝国衰亡史》里面,在论及罗马多神教被基督教取代时就写道:“(基督教)终于在朱庇特神庙的废墟上竖起了胜利的十字架的旗帜。”

今天人们如果来到罗马,登上卡庇托尔山,就会将昔日辉煌、今已坍毁的罗马广场以及尽头处的罗马竞技场一览无余。卡庇托尔山是罗马七丘之中最高的山丘,背靠着台伯河,古代的朱庇特神庙高高耸立在山巅之上,人们站在其他山丘或者罗马城的任何地方都可以清晰地领略到它的赫赫风采,而开阔壮观的罗马广场就在以卡庇托尔山为标志的七座山丘的环抱之中。早在创建之初,罗马城就显示出举世无双的恢宏气势。

随着罗马的不断发展,除了帕拉蒂尼山、卡庇托尔山、奎里尔诺山之外的其他四座山丘也开始被新来的移民居住。罗马的平民阶层集中居住在阿文庭山,这里最初是罗慕路斯之弟雷慕斯的地盘,后来成为罗马平民和穷人的聚集地。西里欧山、维弥纳山和埃斯奎里山也逐渐住满了外来的移民,这些移民的到来都是罗马早期对外扩张的结果,他们是从拉丁同盟的其他部族迁徙到罗马来的。到了第六任国王塞尔维乌斯当政时期,他修建了一道城墙,把罗马这七个山丘全部圈在里边,所以罗马就有了“七丘之城”的称号。准确地说,这些山头原本都是一些不高的小丘陵,上面长了很多杂草树木,人们逐渐把树木砍伐之后,这里就变成可以住人的地方了。而七座山丘所环绕的空地,原来是一片不太适合居住的湿地,潮湿阴冷,后来被改造成罗马广场了。

七丘之城罗马

英明的国王努马

罗慕路斯去世以后,罗马人民推选了萨宾族的一位德高望重者来接任国王,这个人名叫努马·庞皮留斯(Numa Pompilius,公元前716年—公元前674年当政)。努马是一位在民众中享有盛誉的贤人,他起初不愿意接受王位,但是禁不住元老们的频频劝说,最后才同意就职。努马上位之后,呕心沥血,励精图治,成为一代英主。他统治罗马四十余年,进行了许多重大的改革,极大地改变了罗马的社会面貌,对后世西方文化也产生了深刻而持久的影响。努马对罗马的贡献主要体现在如下几点。

一、确立了人民选举国王的制度

罗慕路斯是罗马的第一位国王,而且又是非正常死亡,未能指定继承人,所以元老和人民选举了贤明的努马来继承王位。努马继位之后,首先就确立了人民选举国王的制度,杜绝了王位世袭的可能性。在这一点上,罗马的王政与斯巴达是一样的,却不同于东方世袭的君主制。罗马的国王虽然可以终身任职,但是国王的儿子却不能世袭王位,继位者必须由库里亚大会来推选。

按照司马迁的《史记》的记载和古史传说,中国最初的国君之位也并非世袭的,而是通过禅让制来延续。从黄帝到帝喾、颛顼、尧、舜,一直到夏朝的大禹王,都是通过禅让而实现王位传承的。只是从夏启开始,才确立了王位世袭制度。此后,中国历代王朝的王位延续就采取了长子继承制。

努马设置的这个制度非常重要,对后来的罗马历史产生了深远的影响。在整个罗马王政时期,尽管国王的权力日益加强,但是一直到最后一位国王“骄傲者”塔克里乌斯为止,始终没有出现过王位世袭的例子。到了共和国时期,由于推翻了国王,代之以一年一任的两位执政官,执政官由公民大会选举产生,经元老院任命授权,所以就更不可能出现世袭的情况了。尽管罗马共和国具有浓郁的贵族政治色彩,许多名门望族的子弟都能够子承父业,相继活跃于罗马政坛,但那都是在祖辈声望的激励之下自己建功立业的结果,绝非仅凭着血脉因袭而飞黄腾达。即使到了罗马帝国时期,帝制的奠基者屋大维由于没有男性子嗣,开创了养子继承制度(此制度早在共和国时期即已有渊源),这种制度仍然具有任人唯贤的特点,只是推举权由罗马人民转变为皇帝本人了。到了后来的“五贤帝”时代,这种任人唯贤的养子继承制度也发挥了积极的作用,一度把罗马文明推向了巅峰状态。但是从“五贤帝”的最后一位皇帝马可·奥勒留开始,继位制度一旦转向了帝位世袭(亲子康茂德继位),罗马帝国很快就陷入了衰败之中。

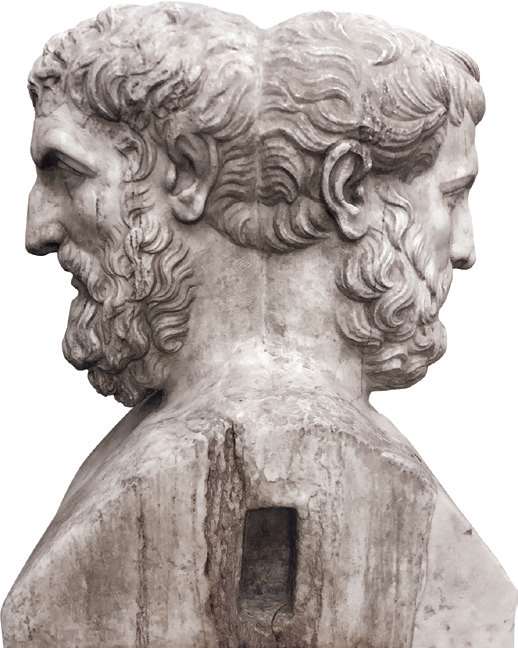

二、修建雅努斯神庙

为了加强罗马民众的宗教虔诚度、完善伦理规范,努马积极推动对神灵的崇拜,设立了负责宗教事务的罗马祭司团,他自任大祭司长(Pontifex Maximus),并且主持修建了罗马的第一座神庙——雅努斯神庙。那时候希腊的奥林匹斯诸神还没有被引入罗马,罗马民间流行着对各种本土神灵的崇拜,其中一个非常重要的神就是雅努斯。雅努斯是一个双面神,他长着两张面孔,分别面对着前后方,代表一切事物的开端和终结,过去和未来。与雅努斯的面孔对应,雅努斯神庙也有前后两扇大门。每当罗马人发起对外战争时,雅努斯神庙的两扇大门一定都要打开,直到战争结束,和平到来,雅努斯神庙的大门才会关闭。这种宗教习俗后来成为罗马国家的一个传统,雅努斯神庙大门的开启和关闭就象征着罗马的战争与和平。

在罗马的发展过程中,由于其不断地对外扩张,战争频发,所以雅努斯神庙的大门往往长期敞开着。在努马统治的数十年和平时期,刚刚建造的雅努斯神庙大门倒是关闭着的,但是自从第三位国王图鲁斯开始发动对拉丁同盟的战争之后,雅努斯神庙的两扇大门就一直处于开启状态。尤其是在共和国的四百多年时间里,罗马人不断发起对外战争,因此除了公元前2世纪初叶的二十余年时间外(那是第二次马其顿战争和第三次马其顿战争的一段间歇期),雅努斯神庙的大门基本上就没有关闭过。在罗马连年对外扩张之后,罗马内战又开始了,一直到公元前30年,屋大维完成了罗马的统一,吞并了埃及,雅努斯神庙的大门才最终关闭,罗马也在屋大维开创的帝制统治下迎来了二百年之久的长期和平。

雅努斯神像

有一种观点认为,雅努斯原本是拉丁人信奉的战神,而奎里努斯则是萨宾人信奉的战神,拉丁人与萨宾人合并之后,这两个神也合二为一,所以罗慕路斯被后世的罗马人奉为雅努斯-奎里努斯。由于雅努斯象征着一切事物的开端和终结,所以努马在编修的罗马历法中就把雅努斯确定为每年第一个月的名称,这就是后来公历中1月(January)的由来。

努马与月亮历法

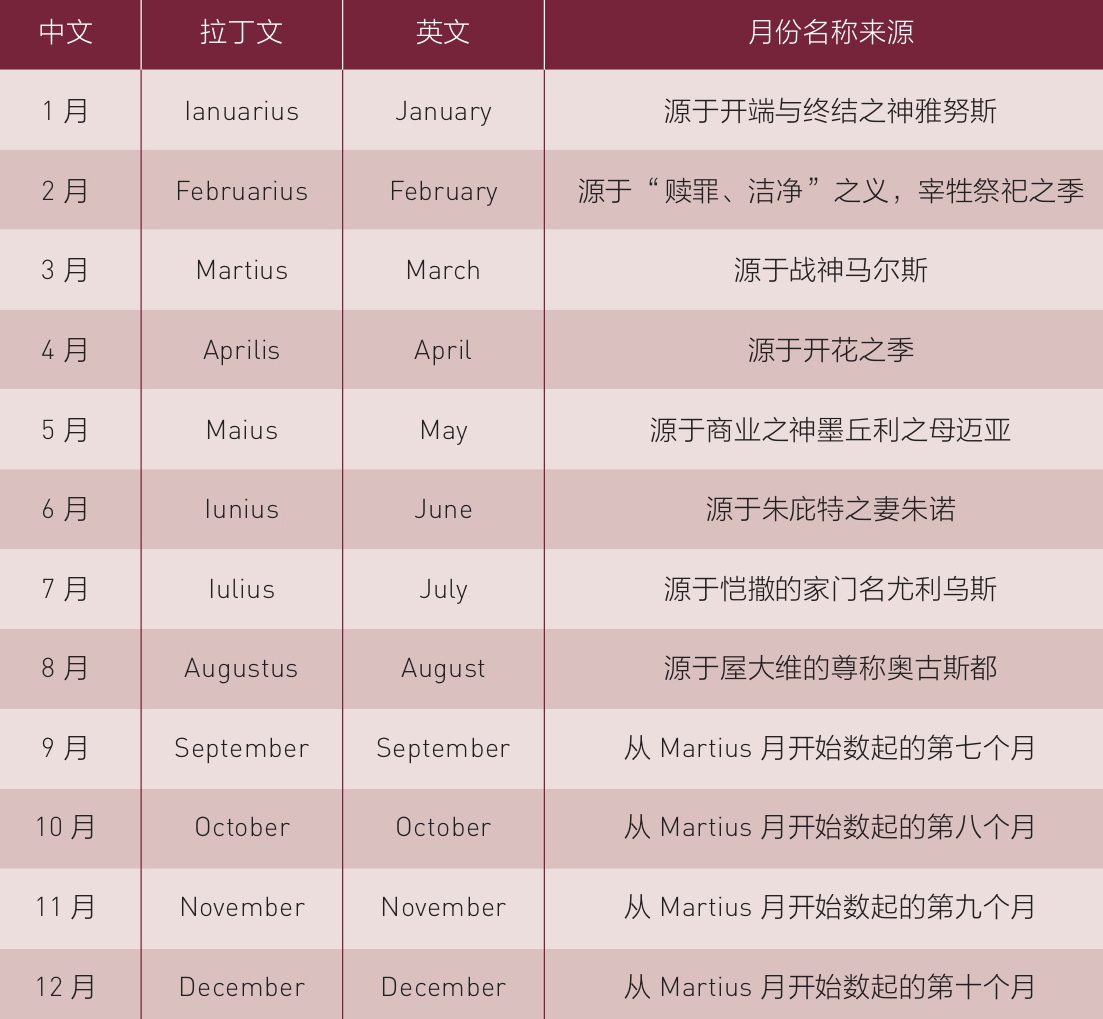

努马执政时期的另一个重要功绩就是编制了罗马的月亮历法。在努马之前,罗马的历法是很混乱的,一年只有10个月份,这10个月份的名称用拉丁语来表述分别是Martius、Aprilis、Maius、Iunius、Quintilis、Sextilis、September、October、November和December。由于每个月的具体天数缺乏严格的规定,经常根据天时的变化而发生调整,所以这种历法是非常混乱的。努马执政之后,根据月亮的变化制定了新历法,从此罗马历法开始有了12个月份。

在努马当政之前,罗马历的第一个月份是Martius,这得名于罗马人最崇拜的一位神灵,即战神马尔斯。在罗马,马尔斯和奎里努斯都是战神,这两个神的特点差不多,他们都是挥舞着长矛,象征着战争与暴力的“杀神”。相比之下,马尔斯的名气更大一些,因为马尔斯后来又与希腊的战神阿瑞斯合二为一,战神在希腊叫阿瑞斯(Ares),在罗马则叫马尔斯(Mars)。

努马在原来10个月份的基础上又增加了两个月份,分别放在旧历法的一头和一尾的位置。他以雅努斯为名设置了1月Ianuarius,放在Martius之前,作为一年的开端,因为雅努斯本身就象征着开端和终结,然后又在原来的10月December之后增加了一个月Februarius。在罗马的古老习俗中,Februarius具有赎罪、洁净的意思,人们往往在这个时候要打扫、清洁,涤除污秽,所以Februarius就成为一年终结时清污赎罪的月份。后来到了共和国时期的公元前452年,罗马人又将Februarius移到Ianuarius和Martius之间,使之成为2月,从Martius到December也就相应地依次向后推移为3月到12月。

努马根据月亮的盈亏把一年分为12个月,又按照单双数将12个月分为大月和小月,大月为30天,小月为29天,又在最后一个月(即Februarius)中增加了一天,这样就形成了7个大月和5个小月,一年共计355天。为了弥补月亮历(355天)与回归年(365.2422天)之间的时间差距,努马每隔一年就在年底再增加一个有22天或23天的特别月份,叫作Intercalaris或Mercedinus。

努马编制历法大约是在公元前710年,这套月亮历法在罗马沿用了660多年,一直到公元前46年,恺撒才根据太阳的运行周期重新编修了罗马历法。因为这套月亮历法延续到恺撒时代,已经变得混乱,与天时季节的变化相差了两个月的时间。在公元前1世纪,罗马人受埃及文化和希腊文化的影响,科学技术水平已经大大提高了。所以恺撒就在埃及亚历山大(Alexandria)的著名天文学家索西琴尼的帮助下,把努马制定的月亮历法修改为太阳历法,将一年355天调整为365天。他把大月改为31天,小月改为30天,将2月设为平月29天。这样一来,1月、3月、5月、7月、9月、11月都是大月,各有31天;4月、6月、8月、10月、12月都是小月,各有30天;二月是平月,有29天,一年共计365天。他还每四年设置一个闰年,把二月增加一天为30天,闰年为366天。后来恺撒和他的养子屋大维死后,罗马人又把原来的7月Quintilis(原义为从Martius开始数起的第五个月)改为恺撒的家族名Iulius(拉丁文尤利乌斯),因为恺撒出生于7月;而把原来的8月Sextilis(原义为从Martius月开始数起的第六个月)改为屋大维的尊称Augustus(奥古斯都),因为屋大维在公元前30年8月征服了埃及,而且他也死于公元14年8月。为了让纪念屋大维的八月和纪念恺撒的7月一样成为大月,人们还从2月中抽出一天增加到8月,将8月改为大月31天,2月则成为28天,闰年为29天。由于7月和8月都是大月,所以8月以后的月份也相应改变为9月、11月为小月30天,10月、12月为大月31天。

表2-1 儒略历(尤利乌斯历)的月份名称

恺撒编修的这套太阳历法通常被称为“儒略历”(即“尤利乌斯历”),沿用到16世纪被罗马教皇格里高利十三世根据时日的差距进行了微调,形成了以耶稣基督诞生为元年的公历,至今已经成为世界各国通用的历法。但是追根溯源,西方最早的历法编制却是从努马开始的。

图鲁斯与阿尔巴的兼并

努马统治了罗马42年之后,寿终正寝。于是元老院又从拉丁族中推举出第三位国王,并经过库里亚大会表决通过,这就是图鲁斯·奥斯蒂留斯(Tullus Hostilius,公元前674年—公元前642年当政)。从图鲁斯开始,罗马人迈出了对外扩张的步伐。

在罗马城的东南边,有一个叫作阿尔巴·隆加的地方,相传埃涅阿斯的长子阿斯卡尼乌斯在这里建立了拉丁支裔阿尔巴族。早在罗慕路斯兄弟建立罗马城之前,阿尔巴就已经发展成为一个强大的族群,成为拉丁各支裔所组成的同盟的盟主。罗马在经历了罗慕路斯和努马的精心治理之后,也日益走向强盛,于是就与阿尔巴形成了争锋之势。虽然二者同属拉丁族裔,但是一山不容二虎,到了雄心勃勃的图鲁斯当政之时,罗马与阿尔巴之间的冲突一触即发。

由于两族同为埃涅阿斯的后裔,手足相争多少还要留点情面;再加上当时各族人口有限,为了避免过多伤亡,双方首领商定采取一种绅士的决斗方式来决出胜负。双方各自从本族人中选出三名战士进行决斗,战败的一方从此就臣服于胜利的一方。

罗马方面派出了贺拉提乌斯三兄弟,贺拉提乌斯是罗马的一个古老的显贵家族;而阿尔巴方面则派出了英勇的库里亚斯三兄弟,双方在战场上采取单打独斗的方式来一决胜负。18世纪法国大画家雅克-路易·大卫曾创作了一幅名画《贺拉提乌斯三兄弟的誓言》,在这幅画中,老贺拉提乌斯把自己的三个儿子都贡献出来,让他们代表罗马去和阿尔巴人决斗。贺拉提乌斯三兄弟在出征之前,手握着宝剑向父亲和国家宣誓,他们将誓死捍卫家族荣誉,为国效劳。这幅油画充满了英雄主义的豪迈气概,同时也表现了一种上流社会的贵族风范。

贺拉提乌斯三兄弟的誓言

这场决斗的结果极富戏剧性,经过一番激战之后,库里亚斯三兄弟首先杀死了贺拉提乌斯兄弟中的两人,剩下的一个贺拉提乌斯佯装逃跑,库里亚斯三兄弟追杀在后。贺拉提乌斯跑了一段路之后,看到库里亚斯三兄弟之间的距离逐渐拉开,于是他反身杀死了追在最前面的那个库里亚斯,接着又用同样的策略杀死了另一个库里亚斯。最后,剩下的两个战士采取了一对一的决斗方式,贺拉提乌斯终于杀死了对手,为罗马人赢得了这场胜利。于是按照双方的君子协定,阿尔巴就被合并到罗马之中,而罗马也就理所当然地成为拉丁同盟的盟主。这场决斗在罗马历史上非常有名,至今罗马卡庇托尔博物馆的大厅墙壁上仍然绘制有这场生死决斗的情景,虽然它难免带有传说的色彩。

贺拉提乌斯三兄弟与库里亚斯三兄弟的决斗

在后来的法国波旁王朝时期,决斗风气非常盛行,法兰西宫廷中的那些豪门贵胄,一旦涉及名誉纠纷,就会采取一对一的决斗方式来解决问题。他们最初是用剑,后来则开始用左轮手枪,双方在决斗时始终要保持一种高雅的风度,决不能使用下三烂的卑鄙手段。法兰西宫廷的这种决斗风气很快就影响了欧洲其他国家的上流社会,成为有教养阶层的一种时髦风尚。法国思想巨擘伏尔泰在《路易十四时代》中描写了当时流行的决斗风尚,按照他的说法,路易十三时代的贵族死于决斗的比死于战场上的还要多。俄国大文豪普希金和莱蒙托夫都曾经创作过关于决斗的文学作品,他们二人后来也是死于决斗;美国的开国元勋汉密尔顿亦是如此。学者们认为,这种决斗风气最早可以追溯到中世纪日耳曼习惯法中的司法决斗制度,但是贺拉提乌斯兄弟和库里亚斯兄弟的生死对决却是西方关于决斗的最古老的传说。

这场决斗还具有另一个非常重要的意义:罗马人取得了决斗的胜利之后,他们就把臣服的阿尔巴人整体迁到罗马,将他们安置在罗马七丘之中的西里欧山上。阿尔巴人中间的一些贵族后来也就成为罗马的名门望族,其中的一支就是尤利乌斯族,而恺撒就来自这个家族。如此看来,如果当年罗马人把阿尔巴族毁灭了而不是将其迁到罗马,那么尤利乌斯·恺撒就不会在六百年之后出现了,罗马历史也就缺少了一段令人回肠荡气的精彩故事。

这就是罗马第三位国王图鲁斯的主要功绩,他最先拉开了对外扩张的序幕,将阿尔巴纳入罗马当中,并使罗马成为拉丁同盟的盟主。在此后的四百年间,罗马从拉丁同盟的盟主再到罗马同盟的盟主,最终完成了对整个意大利的统一。

安库斯与奥斯提亚的开拓

图鲁斯统治了三十多年,他死后,罗马人又选出了一位萨宾族的国王安库斯·马尔西乌斯(Ancus Marcius,公元前642年—公元前617年当政)。安库斯继续推进图鲁斯开启的扩张战略,征服了一些地方,并把那些新兼并的部族整体迁到罗马七丘之中的阿文庭山上,后来这些人都沦为平民和穷人。所以此后帕拉蒂尼山和阿文庭山就分别成为罗马富人和穷人的据点,七丘之中已有五个山头有人居住了,罗马也日益繁荣起来。

除了继续开疆拓土,安库斯也大力推动罗马城的基础建设,他在台伯河上修建了罗马的第一座桥梁,即萨布里休斯大桥,这座桥今天已经不存在了。后来到了共和国时期,罗马人又修建了许多桥梁,这些桥都修得非常坚固,有些至今仍然在使用,如米尔维奥大桥、法比雷西奥大桥等。

安库斯不仅在河上建桥,而且还征服了台伯河的出海口。罗马位于台伯河畔,但是距离出海口还有一段距离,而台伯河的出海口是一个叫作奥斯提亚的地方。安库斯征服了奥斯提亚,控制了台伯河的出海口,从而极大地推动了罗马的商业发展。奥斯提亚地处海边,是重要的产盐基地,而盐对于当时住在内地的人们来说是非常重要的生活物资。在最初没有通用货币的情况下,盐就是“硬通货”,可以用来换取各种东西,具有一般等价物的属性,发挥了货币的功能。由于控制了食盐的生产和贸易,罗马逐渐走上了富庶之路。

在安库斯执政之前,罗马是一个纯粹的内陆小邦;自从安库斯打开了台伯河的出海口之后,罗马就可以像希腊城邦一样面向宽阔的海洋了。