第I节 罗马人与希腊人的文化差异

仰望星空的民族与俯抱大地的民族

罗马人在武功方面可谓是无往而不胜,但是在文雅和教养方面却不能与希腊人相提并论。虽然从公元前2世纪开始,广义的希腊文化圈(希腊、马其顿、小亚细亚、西亚甚至埃及地区)就逐渐被罗马人征服和统治,但是希腊人骨子里素来是瞧不起罗马人的。在希腊人眼里,罗马人不过是一批颇为凶悍的乡巴佬,是一群永远不可能进入高雅的文明殿堂的野蛮人。同样,充满阳刚之气的罗马人起初也瞧不起希腊人,因为后者在熟透的文明氛围中变得越来越疲软不堪,充满了萎靡的气息。虽然罗马人后来逐渐受到希腊文化风气的浸润,但是二者在精神气质方面始终存在着巨大的差异。这种文化方面的差异、隔阂再加上后来出现的政治上的分裂(东、西罗马帝国)和宗教上的分野(东正教会和天主教会),导致了希腊与罗马在历史发展过程中的分道扬镳,终至衍生出东欧与西欧两种迥异的文明形态。

相比起坚实凝重的罗马文明来说,希腊文明具有明显的轻盈飘逸特点。形象地说,希腊人是一个仰望星空的民族,浪漫超逸;罗马人是一个俯抱大地的民族,功利务实。希腊土地贫瘠多山,不适合农耕生活,希腊城邦大多分布在海岸线上。希腊人在风景优美的爱琴海岸和小国寡民的城邦环境下,面对大海,养成了一种富于冒险和耽于幻想的浪漫性情。他们热爱美丽的事物,情感丰富,多才多艺,创造了许多没有实际用途却能够陶冶心智、愉悦性灵的务虚之物,如神话、文学、艺术、哲学等。相比起面对大海的希腊人,罗马人是一个坚守大地的农业民族,罗马文明发轫于台伯河冲积下的肥沃的拉丁平原。在坚实的大地上,罗马人一步一个脚印地耕耘收获和开疆拓土,在此过程中不断地建功立业,创造辉煌。这种艰辛的生存处境,使得罗马人从一开始就养成了不同于希腊人的民族性格。大体而言,罗马人的民族性格可以概括为如下几点。

罗马人的第一个特点就是质朴,这是一种农民特有的朴实。如果说经常面对波涛汹涌的大海容易使人对前景产生无法揣度的不确定感,从而养成一种自由奔放、富于幻想的浪漫性格;那么长期固守春种秋收的土地就会使人严格遵循四季变化的节律,按部就班地恪守农作规范,顺时而动,从而养成一种不尚玄想、因循保守的朴素性格。

罗马人的第二个特点是勇敢。与希腊文化的优柔的“美”感不同,罗马文化充满了刚劲的“力”度。从传说的时代开始,罗马人就自诩是“吃狼奶长大的民族”,其性格中始终透露出勇猛凶悍的特点。希腊人的所有文化形态,包括雕塑、建筑、诗歌、戏剧、奥林匹亚竞技会,乃至哲学,都流露出一种“和谐之美”,充满了优雅睿智的特征。相比之下,罗马人的建功立业(征服和建设)却始终表现出一种雄浑遒劲的“强悍之力”,充满了大气磅礴、汪洋恣肆的气概。如果我们把罗马历史分成两部分,前一部分是从罗马王政时期和共和国创建一直到屋大维开创元首制,乃至“五贤帝”的黄金时代,后一部分则是从康茂德时期到西罗马帝国的灭亡,那么这两部分的罗马历史俨然就像是一部悲喜剧,前半段充满了悲歌慷慨、激扬人心的英雄业绩,后半段则充斥着蝇营狗苟、卑污龌龊的斑斑劣迹。而罗马文明感召、激励后人的主要是前半段的悲壮历史,那些勇往直前、视死如归的英雄的故事构成了罗马文明中最耀眼的光辉。

罗马人的第三个特点就是严肃。罗马人不像希腊人那样浪漫优雅和富有情趣,而是显得古朴刻板,枯燥乏味。在开始接受希腊文化教养、效法希腊时髦风尚之前,罗马人俨然就是一群不谙文雅的乡巴佬,但是他们却保持着一丝不苟的严肃风尚。在老伽图的时代之前,罗马人以奋力笃行为荣,而以能言善辩为耻。他们端庄稳重、讷言慎行、恪守信义、坚忍不拔,言行一致地追功逐利,对于一切花哨的矫饰之举嗤之以鼻。一个希腊人往往是令人悦慕的,但同时也会给人以华而不实的感觉;一个罗马人却通常是令人望而生畏的,然而亦会滋生出几分敦实可靠的信赖。希腊人的浪漫性格造就了许多天才诗人,罗马人的严肃禀性却熔铸了无数勇猛战士。

希腊的诗人

罗马人的第四个特点是虔诚,这一点主要表现在罗马人对待宗教的态度方面。罗马人对宗教的虔诚与希腊人对神话(亦即宗教)的热爱是完全不同的,其结果也大相径庭。希腊人的神话充满了美感,他们对奥林匹斯诸神的热爱中产生出各种优美的文化形态,如史诗、竞技、雕塑、悲剧等;但是罗马人的宗教虔诚却非常简单朴素,他们信仰神祇主要就是为了维系家庭和壮大国家,祈望诸神保佑自己家族兴旺、五谷丰登和战争得胜。此外,罗马人的虔诚也同样表现在他们对法律的信守和对纪律的服从等方面。

罗马的战士

研究罗马文化的中国著名专家朱龙华教授在《罗马文化》一书中对罗马人的这四种基本品质进行了综合评述:

“原来罗马统治阶级在这几百年间最需要的就是在军政方面能有所建树的人,他们的家庭教育着重品德培育也完全是为了这个目标。品德(virtus)一词的原意,就是指男子汉、大丈夫的气质(它出自vir,男子),因此英勇为品德之首,神话中也把他们开国始祖罗慕路斯的父亲托于战神马尔斯之身。当然,假若只有英勇善战一种本领,还难以全面承担齐家治国的重任,何况勇武作为品德的内蕴,也太过简单,因此罗马人在长期探索中又总结出品德教育要培养的三大品格,即严肃(gravitas)、虔敬(pietas)和质朴(simplicitas),这三者再加上英勇,那就是罗马统治阶级理想的军政兼通的全才了。”

罗马民族的这些性格特征,以及那些充满狼性精神的古老传说,造就了罗马文化的英雄主义本色。在希腊,英雄业绩主要表现在浪漫虚构的神话传说中,如忒修斯、阿喀琉斯、赫拉克勒斯等传说人物的伟业;然而在罗马,英雄业绩就表现在以事实为根据的历史故事中,从王政时期的努马、共和国的奠基人布鲁图斯,一直到卡米卢斯、西庇阿、恺撒、屋大维等人,虽然关于他们的事迹难免带有一些夸张的成分,但是他们却是千真万确的历史人物。一部罗马人的历史,尤其是从王政时期一直到“五贤帝”时代的前半段罗马史,充满了悲歌慷慨、壮怀激烈的英雄业绩。为了国家的利益和个人的荣誉,也为了家族的发展,罗马人不惜舍身捐躯去建功立业,从而演绎了一段段可歌可泣的英雄故事。

罗马英雄主义的背后,潜藏着一个更加实质性的东西,那就是功利主义。这种功利主义关系个人的荣誉和家族的发达,也关系国家的利益,罗马人是在追功逐利的过程中创建出一个又一个的辉煌成就的。罗马第一大诗人维吉尔在其著名史诗《埃涅阿斯纪》中,讲述了罗马人的始祖埃涅阿斯从特洛伊城漂洋过海到拉丁平原创建基业的故事,在这部堪与荷马史诗《伊利亚特》和《奥德修纪》相媲美的伟大史诗中,维吉尔明确表述了罗马人与希腊人的文化差异:

“毫无疑问,别人会把青铜像铸造得精美无比,

会把大理石刻得栩栩如生,

会在法庭诉讼上说得头头是道,

会用规尺计量天体的运行,

会预告星辰的升起。

但你们罗马人呵,

却要牢记以威力统辖天下万民。

这正是你的天才所在——

在世界推行和平之道,

对驯服者宽宏大量,

对桀骜者严惩不贷。”

维吉尔在这里所说的“别人”就是指希腊人,因为在当时的西方,除了希腊人之外就没有其他可以参照的文明民族了。从这段诗句中可以看出,维吉尔认为罗马人与希腊人的文化差别就在于罗马人不会去搞那些花里胡哨、美轮美奂的精湛技艺,罗马人的特点就是用威力去征服世界和统治世界。

希腊人的个性自由与罗马人的整体秩序

德国著名的罗马史专家蒙森在《罗马史》一书中对希腊人和罗马人进行了精辟的比较研究。蒙森认为,希腊人和罗马人最初都是从北方迁徙过来的同一种族的两个分支,只不过一支来到了巴尔干半岛,另一支则进入了亚平宁半岛。由于二者在迁徙过程中走了不同的路线,其文化特色也由于不同的生存环境而逐渐分殊,终至形成了迥然相异的民族性格。这就如同“淮南为橘,淮北为枳”的情形,不同的文化土壤中生长出不同的文化果实。

蒙森强调,希腊人的文化中充满了个人主义精神,他们追求自由、追求美、追求独立。希腊人可以“为个人而牺牲全体,为一个城镇而牺牲一个国家,为一个市民而牺牲一座城镇”。希腊人的人生理想是追求一种美善的生活,他们耽于舒适的怠惰之中,在政治上为了追求个人和地区的独立而不惜弄得整个国家分崩离析。正因为如此,希腊人从来就没有建立过真正意义上的大帝国,雅典城邦效法波斯帝国建立霸权的野心很快就在伯罗奔尼撒战争中被撞得粉碎;至于后来建立幅员辽阔的大帝国的亚历山大大帝,他本人却是北方的马其顿人。与罗马人不同,希腊人似乎天生就缺乏整体意识,他们的个人意识过分强烈,乃至于他们始终都觉得整体或者国家可有可无。正因为如此,在希腊,每一个人的个性都得到了充分的发展,他们创造了各种闪烁着自由精神和灵性光芒的文化形态,但是其整个的政治状况却是那么不堪入目,各个城邦长期陷入鹬蚌相争、内讧不已的纷乱状态中。

相形之下,罗马人从一开始就表现出一种强烈的整体意识和家国情怀。对于罗马人来说,保家卫国和建功立业是人生的第一要义。作为一个务农和善战的民族,罗马人一生中所从事的主要事情就是劳作和征服。为了强化罗马族群的内部凝聚力,从远古时代开始,罗马社会就实行一种非常苛刻的父权制,后来又发展出极其残酷的奴隶制。早先,当罗马还处于小国寡民状态的时候,在构成社会基本细胞的罗马家庭中,父亲就享有绝对的,甚至是专制的权力。罗马人的父亲对孩子拥有生杀予夺的绝对权力,不论子女是否已经成家自立,都要服从父亲的绝对权威。父亲不仅可以自行将孩子处死,也可以把孩子卖掉。罗马第一部成文法《十二铜表法》里面就明确规定,父亲可以将孩子出售三次,如果三次没有成功卖出,孩子就可以获得自由。女儿不仅婚姻由父亲——父亡则由兄弟——一手包办,而且即使已经嫁人,父亲对她仍然具有极强的权威性。例如,公元前449年发生的维吉努斯当众杀死女儿维吉尼娅的事件(此事激起了罗马第二次平民脱离运动),固然是对暴虐贵族克劳狄乌斯的一种抗议,同时也充分说明了父亲对于子女所拥有的生杀大权。罗马宗教的基本宗旨,就是强化这种严苛的父权制,用神明的权威来加强父亲的权威。而这种父权制放大到社会层面,就形成了家族和社区中的严格的恩主-门客制度;再进一步放大到国家层面,就形成了统治阶层(贵族)和统治机构(元老院和执政官等国家官员)对于平民百姓的权威性。

希腊人强调个人的自由,因此在日常生活中表现出更多的宽容精神和弹性特点;但是罗马人的社会生活中却充满了不可伸缩的纪律与法律,萦绕着令人窒息的压抑氛围。希腊人注重个人的独立,罗马人注重整体的秩序,这一区别从他们的名字上就可以看出。希腊人的名字都是为了表现每个人的个性,而罗马人的名字却往往是为了突出家族的声望。希腊人一般都使用单名,如伯里克利、苏格拉底、亚里士多德等,其父名和家族名并不在自己的名字中出现。还有柏拉图等人,甚至以绰号为名(“柏拉图”意即“宽肩膀”或“大块头”,其本名为亚里斯多克勒斯),旨在张扬个人的特点,更是与父名和家族名毫无关系。但是罗马人,尤其是源远流长的罗马贵族,其名字通常由三部分构成,第一部分是本人名,第二部分是家门名(即特里布斯名),第三部分是父名或家族名。在公共社会中,罗马人最看重的是中间的家门名,一看便知道此人的门第出身、血脉渊源,是名门望族还是普罗大众。罗马有许多显赫的豪门贵族,如科尔内利乌斯、克劳狄乌斯、法比乌斯、埃米利乌斯、尤利乌斯等,令人一听名字就肃然起敬。而像马略这样的平民政治家,根本就没有中间的家门名(马略全名为盖乌斯·马略),别人一听其名就知道他属于暴发户式的人物。又如骑士出身的屋大维被恺撒指定为养子之后,他就把家门名改为显贵的“尤利乌斯”,同时也在家族名中加上了“恺撒”;后来他又被元老院授予了“奥古斯都”的称号,于是屋大维的全名就变成了“盖乌斯·尤利乌斯·恺撒·屋大维·奥古斯都”。要言之,罗马人的名姓注重弘扬家族传统,希腊人的名字却注重彰显个性特征,由此也可以看出这两个民族之间的文化差异。

希腊的神话与罗马的宗教

从神话或宗教的角度,亦可看出希腊人与罗马人的不同情趣。神话或宗教作为所有古老民族共同的童年教养,充分反映出不同民族的文化气质和特性。希腊人的神话中充满了美感,表现了一种不受道德和法律约束的自由率性。希腊奥林匹斯神话的最大特点就是“神人同形同性”,即神具有和人一样优美的形体,而且还具有人的七情六欲。正因为这样,诸神在希腊人眼里并不具有太多的尊严性和崇高性。虽然希腊的神灵也是高高在上的,希腊人也对他们顶礼膜拜,但是这些神经常会从奥林匹斯山上来到人间争风吃醋、拈花惹草,其结果是无一例外地生下了所谓的“英雄”(“hero”一词在希腊语中的原义即为“半神”)。相比之下,罗马的神明似乎有些不食人间烟火,神与人的历史素来都是泾渭分明的。神往往高高在上,并不参与人间的事务,更不会跑到凡尘中来追欢逐乐。罗马历史中所传扬的那些英雄人物,除了埃涅阿斯、罗慕路斯等传说始祖和神(维纳斯、马尔斯等)有着某种血脉关系之外,通常都与神明毫不相干。他们之所以成为英雄,并非因为他们身上流着神的血,而是由于后天的建功立业。

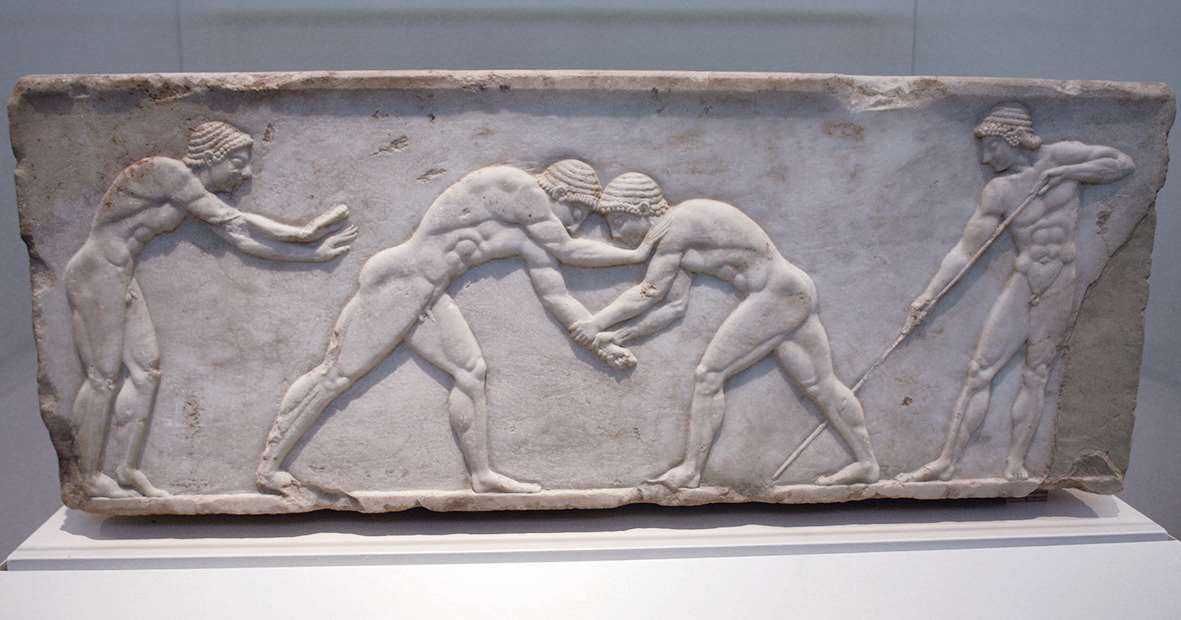

蒙森精辟地指出,希腊人使神具有了人性,从而也就否定了神的存在。因为一旦把神降格为人,那么神就不再具有任何神圣的感召力和威严性,从而不再成其为神了。在公共场所,希腊人崇拜的神明都是裸体的,神的优越性主要就体现在他们具有比人更加健美的肉体。而希腊人为了表示他们对神的崇拜,也会热衷于展现自己的裸体,希腊奥林匹亚竞技会和其他竞技会的比赛项目都是裸体的,各城邦的一些重大庆典活动往往也会举行裸体游行。据说亚历山大大帝在东征时经过古代英雄阿喀琉斯的墓茔,为了表示对后者的敬仰,亚历山大与同伴们在墓前进行了裸体竞赛。在希腊,神的裸体化一方面确实弘扬了美感和自由的特性,推动了人体造型艺术的长足发展,但是另一方面也导致了道德上的放纵和宗教信仰的衰落。当神被人剥光了衣服、整个肉体一览无余时,神的崇高威严也就荡然无存了。由此之故,神明的裸体化也极大地助长了希腊文化疲软颓靡的趋势。

希腊古代浮雕中的裸体竞技活动

雅典国立考古博物馆中珍藏的宙斯裸体雕像(公元前5世纪)

然而,罗马的神明形象却大不相同。在罗马人广泛接受希腊艺术风格的影响之前,罗马的神明都是穿戴整齐、仪态威严的,罗马几乎没有裸体的神像。那些被神化了的已故皇帝,其雕像往往也都是身着戎装,威风凛凛地矗立在罗马万神殿或以其命名的神庙中。同样,罗马人从小也和他们所崇拜的神明一样,一定要穿衣遮体,他们认为裸体会使人丧失羞耻之心,从而导致道德的败坏。罗马人的公众场合中,很少会有裸体运动,半裸着身体表演格杀活动的往往都是下流社会的角斗士和奴隶。尼禄皇帝曾经想把希腊的奥林匹亚竞技会引入罗马,但是很快就不了了之。至于罗马的公共场所越来越多地出现了裸体的神明塑像,那是在深受希腊文化的浸润濡染之后的事情,大体上是从尼禄、图密善、哈德良等皇帝的时代才开始的。

虔诚是罗马人的基本性格之一,一直到共和国末期,罗马人在日常生活和宗教活动中都始终如一地表现出明显的虔诚意识和敬畏精神。他们敬畏父亲、敬畏恩主、敬畏建功立业的英雄,当然更敬畏高高在上的神灵。罗马人从来不会从宗教信仰中发展出那些文绉绉的、无聊的东西,如文学、艺术、竞技活动等,对于他们来说,宗教的重要意义就在于维护伦理规范和保佑功利进取。他们注重的不是宗教的美感和文艺衍生品,而是宗教的实用性和社会功能。

人们通常把希腊人的奥林匹斯崇拜称为“神话”,而把罗马人的古老信仰称为“宗教”。实际上,神话和宗教的内容是一样的,但是这两个概念的意蕴却有着很大差别。希腊人的神话充满了自由的美感,衍生出各种美轮美奂的文化形态;罗马人的宗教则刻板僵化,构成了罗马人行动方式的基本规范,在拉丁语中,“religio”(宗教)一词意为对人的“约束”。时至今日,“希腊神话”仍然象征着一种童年的梦幻,充满了美丽轻盈、自由浪漫的特点;然而一说起“罗马宗教”,就容易使人产生一种沉重的责任意识和压抑感。希腊充满了美感和性灵的诸神一到了罗马人那里,就变得索然无味。诚如黑格尔所言,罗马人说到诸神的名字,就像商人数起自己的钱财一样冷漠无趣。既然拉丁语的“religio”就是指一种约束,那么一个人如果信仰了一种宗教,就必须接受它的约束和规范。因此,虽然后来罗马人对希腊诸神(以及其他被征服民族的神祇)兼收并蓄,加以膜拜,但是那些充满灵气、美丽可爱的希腊神明一旦被供奉到巍峨的罗马万神殿中,立即就变成了面目冷峻、令人生畏的“郁垒神荼”。

通过以上的比较,可以明显地看出这两个民族的不同特点。希腊人追求个性、自由和美,罗马人则注重整体、功利和力。希腊人通过文化传播来实现相互认同,早先是通过荷马史诗和各种叙事诗来开启最初的教养,到了城邦时代,希腊人则通过生长于神话土壤之上的竞技、艺术、悲剧及哲学等文化形态来进行相互沟通,从而使整个希腊文明都呈现出一种艳丽的美感。然而罗马人起初却对这些文雅的东西不屑一顾,他们缺乏这种阳春白雪的品位,且对这些令人意志消沉的柔靡之物多有贬抑。对于罗马人来说,整个生活就是一场开垦和战斗,他们热衷的事情就是用犁和剑来征服大地,然后再用路与法来治理万邦。从结果来看,希腊人用“美”装点了世界,罗马人却用“力”征服了世界。然而,当罗马人用武力征服了地中海世界之后,他们就要开始面对希腊柔美之物的潜移默化的反渗了。