第II节 罗马人英雄主义的精神氛围

罗马早期的英雄故事

早在共和国初期甚至王政时期,罗马人中间就开始传颂关于祖先的各种英雄故事,这些故事与吃狼奶的传闻一样古老,从文明产生伊始就日濡月染地塑造罗马人的勇猛凶狠的民族性格。在后来的发展过程中,这些故事又不断地被润色和渲染,其中既有真实的历史根据,又添加了不少夸张的成分,它们最后演变成为一个个可歌可泣的英雄传说,激励着后世罗马人的勇猛精神和顽强意志。

罗马人的英雄故事与希腊人关于神和英雄的传说完全不可同日而语。希腊的诸神居住在奥林匹斯山上,他们虽然与人同形同性,并且经常到人间来拈花惹草,却是与人不同的另一个物种。神是不死的,人必有一死;人不可能变成神,神也不可能变成人,神与人之间存在着一条不可逾越的鸿沟。至于神与人相结合而产生的英雄,由于其身上流淌着神的血,所以其行为方式也与一般人大不相同。希腊英雄之所以是英雄,就是因为他们具有神的血统,那些著名的大英雄如忒修斯、赫拉克勒斯、珀尔修斯、阿喀琉斯等,都可以追溯出一个神的渊源。由于先天的遗传因素,希腊的英雄从一出生就注定了必为英雄,例如大英雄赫拉克勒斯,婴儿时期就用双手扼杀了赫拉派来的一条巨蛇,这绝非一般人所能做到的。至于英雄们后来斩妖除魔,视死如归,那就更加彰显了英雄本色。

但是罗马的英雄却是活生生的现实人物,除了埃涅阿斯、罗慕路斯等始祖之外,罗马英雄的身上并没有流淌着神的血液。他们之所以成为英雄,完全是因为其卓越的个人表现。罗马人注重家族的传统,却没有人会炫耀自己的家族与某位神明存在着血缘关系。实际上,关于埃涅阿斯乃是维纳斯之子的传说,也是出于强化屋大维现实统治的需要而刻意营造出来的。罗马大诗人维吉尔投其所好,在史诗《埃涅阿斯纪》中将屋大维和尤利乌斯家族的历史一直上溯到罗马人的始祖埃涅阿斯,又将埃涅阿斯的血脉追溯到维纳斯。这样一来,就把罗马帝国统治者的家族渊源与神联系在一起了。这种春秋笔法就和司马迁在《史记》中把市井之徒刘邦与真龙天子勾连起来的做法如出一辙,试看《史记·高祖本纪》中的这段生花妙笔:

“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。”

勒死巨蛇的希腊英雄赫拉克勒斯

罗马的英雄或许与家族的优秀传统有关,却与先天的神圣血缘无涉。在罗马历史上流传的许多英雄故事一般都确有其事实根据,而不像希腊的英雄传说那样纯属文学杜撰。当然,罗马的英雄故事中亦不乏后世的渲染色彩,但是其基本内容仍然是真实可靠的。罗马人从小就是听着这些根植于历史事实的英雄故事而成长的,就像希腊人是听着天方夜谭般的神话传说而成长的一样。这些有案可稽的英雄故事陶冶了罗马少年儿童的纯净心灵,培育了他们勇往直前、不屈不挠的奋斗精神。尤其是罗马名门望族的孩子们,从小就在心中孕育了像先辈一样建功立业、创造辉煌的英雄气概。

前面已经说到,罗马权贵家族出身的子弟,要想子承父业,跻身政坛,一般需要具备三个条件。其一是家族的背景,这种先天的优势对于名门望族之后来说是与生俱来的。其二是个人的优异表现,包括杰出的政绩和卓越的军功,这种后天的业绩在很大程度上就是在早年所培育的英雄主义理想的激励下创建的。当那些出身名门的后起之秀在战场上冲锋陷阵、杀敌建功时,他们耳边始终回响着前辈英雄的呼唤感召。其三是人民的拥戴,它主要是建立在民众对当事者的英雄业绩的普遍认可和衷心崇拜的基础上。

早在罗马草创之初,吃狼奶长大并在死后被神化了的“祖国之父”罗慕路斯就为罗马人树立了最初的英雄典范。其后的国王努马、图鲁斯、塞尔维乌斯等人也创立了各有千秋的英雄业绩。例如图鲁斯首开其端的对外扩张中,发生了罗马的贺拉提乌斯三兄弟与阿尔巴的库里亚斯兄弟生死对决的故事。三兄弟的英雄气概在雅克-路易·大卫的名画《贺拉提乌斯三兄弟的誓言》中跃然而出,他们舍生忘死、坚忍不拔的勇敢精神鼓舞了一代又一代的罗马子弟兵。

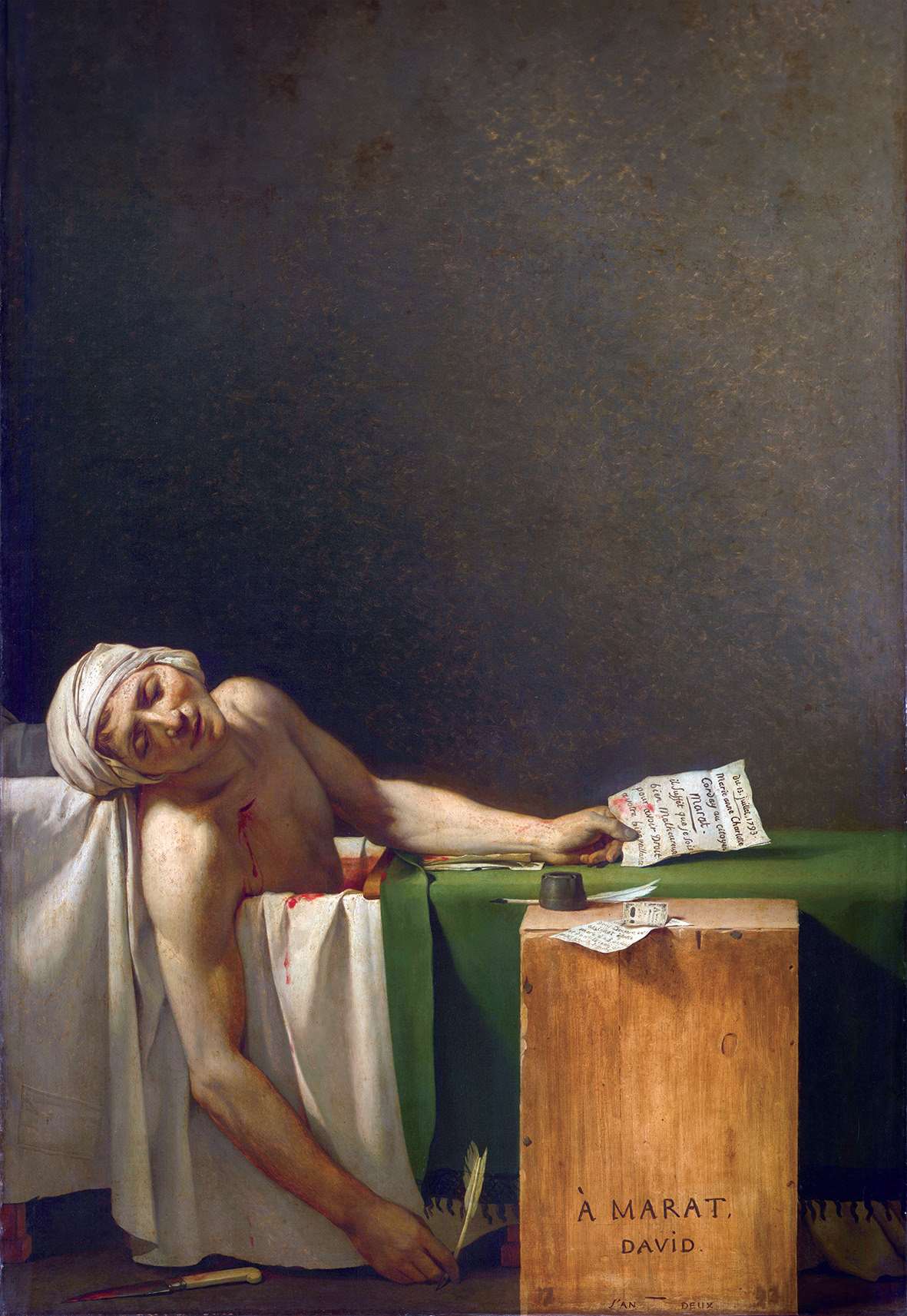

到了共和国创建之后,罗马又出现了布鲁图斯大义灭亲和以身殉职的英雄故事,这个事迹甚至影响了400多年以后马可·布鲁图斯和德奇姆斯·布鲁图斯刺杀恺撒的事件。据说马可·布鲁图斯(也可能是德奇姆斯·布鲁图斯)在跟随恺撒出入罗马闹市时,会听到人们指着他的脊梁骨说道:“布鲁图斯,布鲁图斯,你简直就不是布鲁图斯!”言中之意即“你追随野心勃勃的恺撒,为虎作伥,辱没了共和国创建者布鲁图斯家族的高贵称号”,这种谴责成为促使布鲁图斯毅然刺杀恺撒的重要动力之一。更有甚者,老布鲁图斯和两位年轻布鲁图斯的英雄事迹又不断地感召着后世的仁人志士,乃至于又过了1800多年,在法国大革命期间,一位名叫夏洛蒂·科黛的女青年刺杀了大力推行恐怖政策的“人民之友”马拉。当这位女孩子被送到革命法庭接受审判时,她坚称自己是受了布鲁图斯刺杀暴君恺撒的影响,才将身患皮肤病的马拉刺杀于药缸之中。

雅克-路易·大卫:《马拉之死》

在共和国早期,像老布鲁图斯那样为国效命的英勇事例不胜枚举,例如罗马勇士贺拉提斯一人据守台伯河大桥、力挫维爱入侵者的故事(类似于中国《三国演义》中张飞“当阳桥头一声吼”的英雄壮举),辛辛那图斯临危受命、出任独裁官打败强敌而释权归隐的故事,特别是穆奇乌斯焚手明志的故事,更是具有激昂人心的巨大力量。

罗马王政时期的最后一个国王“骄傲者”塔克里乌斯被推翻后,跑到北方请求伊特鲁里亚国王波尔塞纳派兵助其复国。于是波尔塞纳率军前来攻打罗马,一位名叫穆奇乌斯的罗马青年和几个同伴自告奋勇去刺杀波尔塞纳国王。由于计划不周,穆奇乌斯行动失败并被俘。面对波尔塞纳国王的严刑逼问,穆奇乌斯坚贞不屈,当他看到旁边有一个燃烧的火盆时,便伸出双手放在火焰上焚烧,以此来表示自己宁死也不会招出同伙的决心。波尔塞纳国王见此场面也深受感动,最后下令释放了穆奇乌斯。

18世纪法国启蒙思想家卢梭在《忏悔录》一书中曾经写到穆奇乌斯焚手明志的故事对于自己童年时代的深刻影响,正是这些悲歌慷慨的罗马故事激起了他幼小心灵中的英雄情怀。今天罗马卡庇托尔博物馆的墙壁上,仍然画着这些可歌可泣的英雄场景,供后世的参观者们凭吊景仰。

贺拉提斯力挫群敌

穆奇乌斯焚手明志

共和国中后期的英雄故事

到了共和国中期以后,罗马英雄故事更是层出不穷,高潮迭起。例如,在公元前390年高卢人入侵罗马的事件中,除了高卢首领布伦努斯的霸道名言“战败者活该倒霉”以及罗马大英雄卡米卢斯“我们罗马人从来只会用铁,而不是用黄金来缔结和约”的豪言壮语之外,还有一个感人至深的故事,那就是一批年纪老迈的罗马元老在高卢人的屠戮之下“威武不能屈”的悲壮举止。李维在《罗马史》中这样记载道:

“在安排好了形势所许可的一切保卫神殿的布置后,老年人各自回家,视死如归,等待敌人的到来。所有曾担任过高贵官职(指有资格坐象牙椅的高官)的人都决定佩上标志着他们以前的地位、荣誉和称号的勋章来迎接他们的命运。他们穿上了他们在驾驶神车时或在凯旋式中驾车入城时所穿的华丽的衣服。在如此盛装后,他们就在他们房前端坐在象牙椅上。有些著者记载,他们在大祭司长马可·法比乌斯的领导下背诵着庄严的誓词说,他们誓为祖国和同胞奉献出他们自己的生命。……

“高卢人……穿过敞开的哥林城门,来到了市内广场,向周围观望各种神庙和城寨……平民的房屋都设栅阻塞,贵族的大厦却门户洞开。但是他们对进入敞开的房屋比进入紧闭的更加踌躇不决。他们以真正崇敬的感情端详着坐在他们府第的门廊中的人,不但因为他们的礼袍及整个装束都非凡地华丽庄严,并且因为他们仪表威严,神态肃穆,恍若天神。因此高卢人兀立凝视着他们,仿佛他们是塑像一般。一直到后来,据说有一个高卢人摸了贵族马可·帕庇略的胡子(当时胡子一般都留得很长),后者就用他的象牙杖打那个高卢人的头,激怒了他。他是第一个被杀的。其他的人在他们的椅子上遭到了杀戮。在这次屠杀贵族之后,高卢人没有留下半点生灵,他们抢光了房屋,然后又放火焚烧。”

除李维之外,罗马很多历史学家都转述过这个英雄场面,其应该属实。而关于卡米卢斯阻止罗马人与高卢人的赎金交易,甚至擒杀布伦努斯重演“战败者活该倒霉”的传说,无疑是杜撰之辞,但是这位被称为第二个“祖国之父”的大英雄后来果然率领罗马军队打败了高卢人,把这些野蛮人赶过了卢比孔河以北,这却是千真万确的历史事实。

在接下来的对外扩张过程中,越来越多的罗马英雄不断地发扬传统、激励后人,演绎了一个又一个留名青史的悲壮故事。例如在皮洛士战争中,年迈失明的阿皮利乌斯“决不与侵占罗马国土的外国军队缔结和约”的坚定决心;布匿战争中雷古鲁斯一诺千金的信义精神,法比乌斯百折不挠的顽强意志,大西庇阿“师敌制敌”的高超战略以及与敌帅汉尼拔惺惺相惜的崇高品性,老伽图称“迦太基必须毁灭”的豪迈气概,小西庇阿胜而不骄的千古忧思,等等,都在感染激荡着后世罗马人的英雄情怀,并且还在单纯的勇武威猛之外又增添了几分崇高典雅的文明素养。

再往后,到了罗马内讧和内战时期,开疆拓土的博大胸怀蜕变为争权夺利的个人野心,但是英雄气节依然不改。无论是为民请命的格拉古兄弟,还是以集权方式来实现个人政治抱负的马略和苏拉,都同样表现出创建功勋、追求卓越的英雄气概。格拉古兄弟“壮志未酬身先死”,以杀身成仁的方式重现了罗马人的雄浑古风;马略为权疯癫而亡、苏拉功成急流勇退,同样都被一种“光荣梦想”驱策,只不过成败和结局不同罢了。到了“前三头”和“后三头”时代,许多罗马人更是谱写了一曲曲英雄主义的慷慨悲歌。克拉苏父子试图重振亚历山大征服东方的理想,最终不幸血溅沙场,共赴黄泉;庞培一生屡建战功、英名盖世,未曾料在法尔萨卢战败后亡于东方谗佞小人之手;小伽图铁骨铮铮,为捍卫岌岌可危的共和国不惜以卵击石,在兵败势衰的情况下以极其酷烈的方式自戕而殁。威武不屈的小伽图身披托加、手持利刃的全身塑像至今仍然挺立在法国卢浮宫博物馆的庭院中,其家族也是一门忠烈,一双儿女皆因布鲁图斯刺杀恺撒之故而分别战死疆场和吞炭自尽。

小伽图的外甥及女婿马可·布鲁图斯更是由于刺杀恺撒和杀身成仁而名垂千古,激励了后世无数反对暴政的自由斗士。尽管恺撒对布鲁图斯多加提携、恩重如山,这位“共和国的最后卫士”仍然义无反顾地刺杀了恺撒。后来,布鲁图斯又严词拒绝了西塞罗让他与屋大维联手对付安东尼的请求,明确表示自己刺杀恺撒决不是为了去接受另一个“仁慈的主人”(指屋大维)。布鲁图斯反对的不是恺撒,而是任何一个试图颠覆共和国的人,哪怕这个人是自己的父亲或好友!18世纪法国思想家孟德斯鸠对这种忠诚精神评价道:“这是对祖国的一种主导的爱,这种爱脱出了罪恶和美德的常规,它所服从的只是它自己,它是不管什么公民、朋友、好人、父亲的:美德正仿佛是为了超越自己才把自己忘掉的。”在腓力比决战之前,布鲁图斯曾给一位好友写信,表示自己在即将发生的决战中“要么获胜以恢复罗马人民的自由权利,要么死亡以免于奴役的生活”,决不会苟且偷生。在最后决战兵败之后,抱定必死决心的布鲁图斯拒绝了将士们劝他逃跑保命以图东山再起的建议,他与朋友们一一作别,欣然赴死。普鲁塔克对上述诀别的情景描写道:

“他对每个人伸出他的右手,面露高兴的神色向大家说了下面一番话:他认为所有朋友从始至终对他忠心耿耿,使得他了无遗憾;如果他对命运乖戾感到气愤,那也是为了国家。就他本人而言,他认为他比起那些获得胜利的人更为幸福,不仅是前面这些日子,就是目前的状况亦复如是。他之所以能够死而无憾,在于他能留下美德所建立的名声,这是征服者用武力和财富所不能获得的成果……”

与布鲁图斯的英雄壮举相联系的还有卢西留斯(Lucilius)的故事。卢西留斯是布鲁图斯的挚友,在布鲁图斯与安东尼、屋大维决战落败后,他利用自己的相貌与布鲁图斯相似,假冒撤退的主帅而被敌方捕获。

安东尼将俘获的卢西留斯带到军帐中时,心中非常得意,以为自己抓住了布鲁图斯。但是卢西留斯却表明了自己的身份,他对安东尼说道:“你永远都不可能生擒布鲁图斯!”言中之意即布鲁图斯必定是不成功便成仁,决不会成为敌人的阶下囚。结果,安东尼不仅没有对扮作替身的卢西留斯进行责罚,反而为自己得到了一位忠诚的新朋友而深感高兴。后来当安东尼与屋大维进行生死决战时,卢西留斯一直忠实地效命于安东尼,最后为他殉职而死。

以上这些悲歌慷慨的罗马英雄故事,世世代代在罗马人中间传颂弘扬,怎能不激起后辈子弟们杀敌立功、视死如归的豪迈气概?虽然这些故事难免带有暴力和血腥的特点,但这恰恰是狼性民族的英雄本色。这种充满了狼性特点的英雄主义既发扬了舍生忘死的崇高美德,也透露出追功逐利的行为动力。一代又一代罗马人就是在功利主义和崇高美德的激励之下,不断地创造光荣,展现出一种气势磅礴的“强悍之力”的。

罗马人的凯旋式

希腊人一生中最荣耀的事情就是能够在奥林匹亚竞技会上获得锦标(即竞技项目的冠军),戴上象征荣誉的橄榄花冠。罗马人一生中最宏伟的理想则是举行凯旋式,彰显自己的赫赫战功。尤其是出于豪门、跻身政坛的罗马贵族子弟,更是以一生能够举行一次盛大的凯旋式为人生鹄的。

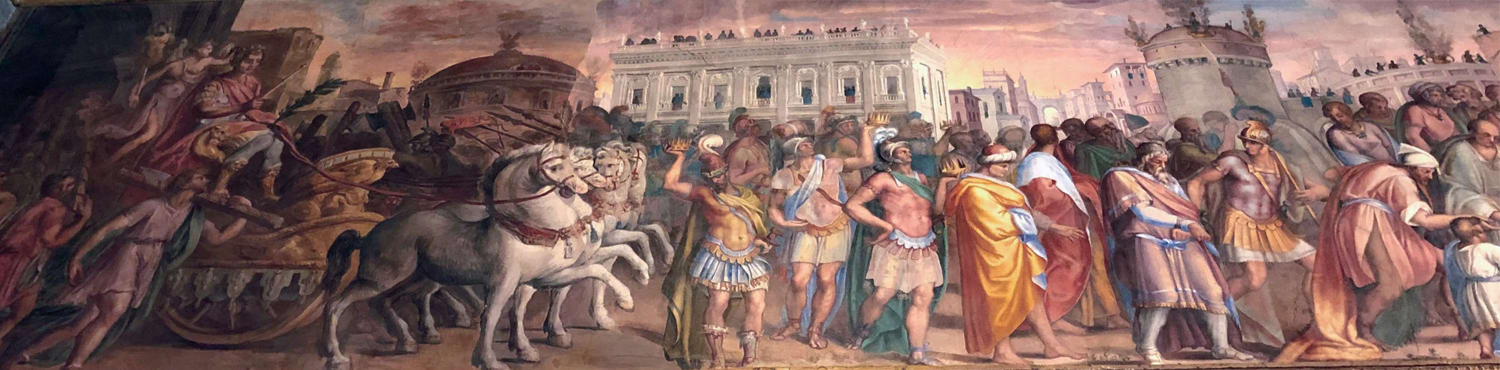

早年的许多罗马英雄都因为在抵御外敌或对外扩张中取得了卓越的功勋,经元老院批准而举行场面恢宏的凯旋式,从而登临人生的巅峰。卡米卢斯一生因攻占维爱、打败高卢人等赫赫军功而举行过四次凯旋式,打败汉尼拔的大西庇阿、获得马其顿战争决定性胜利(皮德纳战役)的埃米利乌斯·保卢斯、毁灭迦太基的小西庇阿等罗马军事统帅,都曾因为伟大的胜利而举行过凯旋式。再往后,征服北非和抵御辛布里人的马略、打败米特拉达梯六世的苏拉、重挫本都王国的卢库鲁斯也都举行过凯旋式(马略还不止一次);甚至连文官出身的西塞罗,也在卸任西里西亚总督后被元老院授予了举行凯旋式的荣誉,但是这位资深元老却知趣地谢绝了这份殊荣,因为他深知凯旋式的荣誉往往只授予那些驰骋疆场、杀敌建功的将军。罗马首富克拉苏一生最大的遗憾,就是未能举行过一次凯旋式(平定斯巴达克斯起义只是让他享受了一次规模小得多的凯旋式),这种遗憾后来成为断送其性命的重要原因。相比之下,“伟大的庞培”却在一生中分别因征服北非、西班牙和叙利亚而举行了三次凯旋式,作为罗马男儿,他的人生之辉煌已臻于顶点。而有着雄才大略的恺撒更是在消灭庞培势力、统一罗马帝国之后,一口气举行了四个凯旋式,庆贺其在十多年时间里相继征服了高卢、埃及、小亚细亚和北非等地,每个凯旋式都是实至名归。公元前46年,当大功告成、天下尽收的恺撒在为期十天的盛大凯旋式上头戴月桂花冠、驾驭驷马高车接受无数民众的欢呼膜拜时,罗马英雄的人生卓越理想可谓是得到了淋漓尽致的体现。与此等巅峰荣耀相比,不久后的遇刺身亡也就算不得什么遗憾了!

在共和国时期,按照罗马法律规定,从北边的卢比孔河一直到最南端的布林迪西和雷焦的整个意大利地区都是不允许驻军的(马略进行军事改革之前罗马根本也没有常备军)。每当与外敌开战,军队都是由元老院临时下令征召,由执政官统领开赴国外打仗;战争结束后,军队在进入意大利之前即予以解散,士兵解甲归田。作为国家首都的罗马更是不允许军队进入,只有一种情况例外,那就是举行凯旋式。

每当举行凯旋式的时候,已经解散了的士兵们重新按照战时编制在罗马城外集结。他们全副武装,精神抖擞,押解着敌国的显贵战俘和人质,装载着数量惊人的金银财宝等劫掠物品,簇拥着凯旋将军的战车进入罗马城。凯旋将军驾驭着四匹白马拉拽的战车,头顶月桂花冠,英姿勃发。整个凯旋队伍在仪仗队的开道下,浩浩荡荡地从罗马城门进入,在无数民众的夹道欢呼下,穿过罗马的主要街道,一路奔向卡庇托尔山,最后隆重地把这些战利品敬献到朱庇特神庙中。这种辉煌的场面,尤其是驾驭驷马高车的凯旋将军,成为罗马青年,尤其是豪门子弟梦寐以求的理想。罗马年轻人从小就是听着那些激扬人心的英雄故事、看着如此恢宏壮观的凯旋场面成长的,从而在心灵中树立了建功立业的宏伟抱负。

到了共和国末期和帝制早期,虽然罗马政坛上的主角已经用个人的权欲取代了共和的理想,但是那种建功立业和杀身成仁的英雄主义理想仍然得以传承。罗马人普遍认为,身为男儿,若不能疆场建功荣享凯旋,则必当马革裹尸以身殉国。这种充满阳刚之气的英雄主义理想是促使罗马帝国不断壮大并且得以长治久安的一个重要的精神因素。然而,到了帝制的中后期,随着帝国疆域的饱和以及东方财富和生活方式的渗透,气势雄浑的英雄主义就逐渐蜕变为奢靡颓废的享乐主义了。“拉紧弓弦的阿波罗”日益演化为“拉紧琴弦的阿波罗”,折戟弃盾的希腊人和东方各民族开始用柔美的阿佛洛狄忒(维纳斯)来消磨罗马披甲之士的勇武精神。

罗马凯旋式组图之一、之二、之三

罗马英雄主义与功利主义

在罗马共和国时期,为了政治理想和个人名誉而杀身成仁的例子不胜枚举。对于当时的罗马人来说,荣誉和声望是比财富和地位更加昂贵的东西。但是这种英雄主义背后,一直隐藏着一种更深层次的功利主义诉求,即把权力看作比荣誉更加重要的东西。例如恺撒在公元前61年出任西班牙总督期满返回罗马时,他就面临着彰显荣耀的凯旋式与执掌权力的执政官之间的两难抉择,深谋远虑的恺撒最后选择了权力而放弃了荣耀,由此开启了缔结“三头同盟”、问鼎权力巅峰的人生成功之路。一直到十多年后,恺撒打败了庞培和元老院,掌握了共和国的独裁权力,才弥补了当年忍痛割舍荣耀的遗憾,一连举行了四次凯旋式。

在罗马英雄主义的理想之中,荣誉与功利(权力、利益等)是相互砥砺、彼此激荡的。罗马人固然把荣誉看得极重,但是在珍视荣誉的背后总是存在着对功利的追求。因此,罗马人一方面出于传统美德的驱策而建立功勋、报效国家,另一方面则在创造光荣的同时追逐功利,满足权力和利益方面的要求。

与希腊英雄传说的虚构背景——希腊人与特洛伊人、马人、阿马宗人(Amazon,一译亚马逊人,黑海之滨的一个女人部落)等的冲突——不同,罗马英雄主义直接与罗马人的家族荣誉、功利追求和国家发展紧密相关。这些英雄故事就发生在自己的家族祖先身上,这些先贤的蜡模面具还分明供奉在家族的壁龛之中。因此,这些故事就不只是一段虚无缥缈、神奇浪漫的美丽传说,仅止于陶冶性灵,而是直接影响到人们的现实生活,涉及家族的血脉传承和国家的兴旺发达。由此可见,罗马英雄故事直接起到了加强人们的家族维系和国家认同的现实作用。

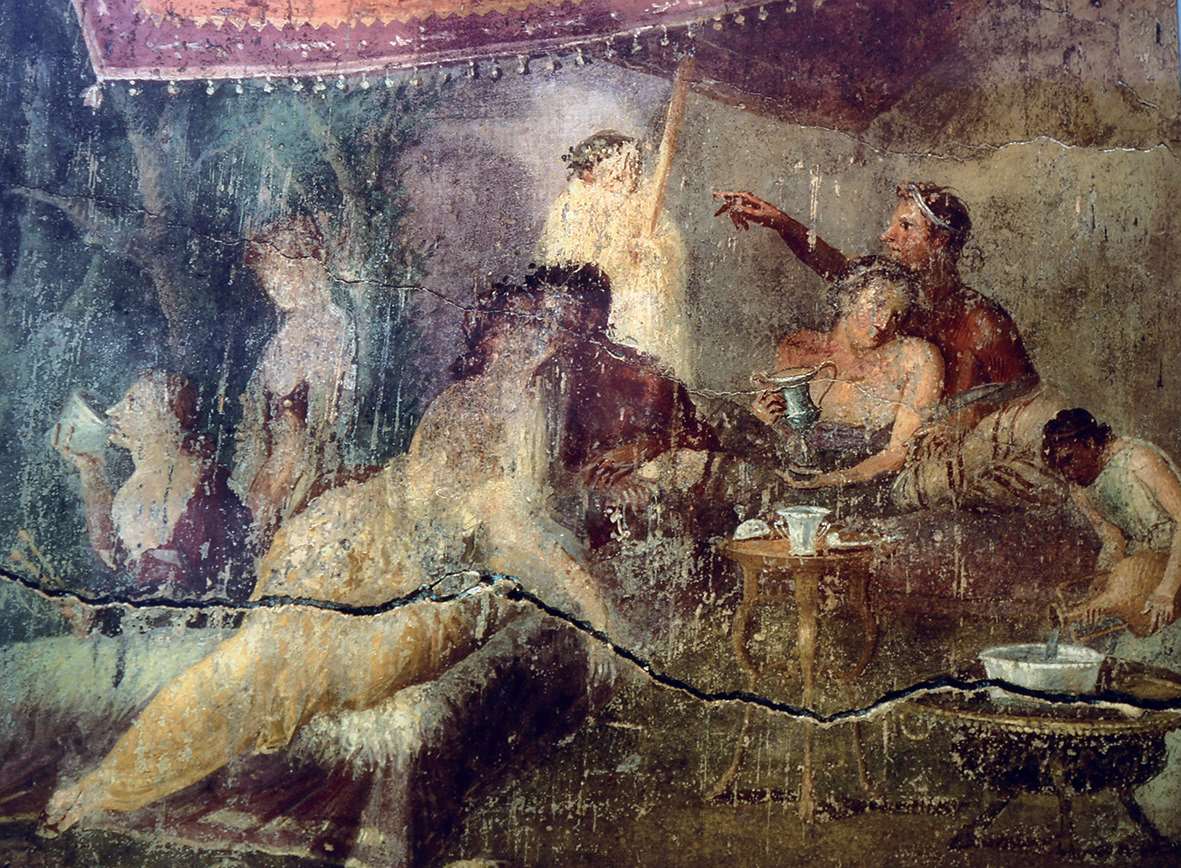

从一开始,罗马的英雄主义和功利主义就是紧密地联系在一起的。在罗马共和国时期,这种功利主义在传统美德和家国情怀的驱动下,表现为一种悲歌慷慨的英雄主义。但是到了罗马帝国时期,一方面由于罗马版图趋于稳定,英雄已无用武之地;另一方面,随着罗马“公民”日益沦为帝国“臣民”,人们的建功立业激情也逐渐熄灭。更重要的是,在源源不断的外省财富的腐蚀之下,尤其是在东方奢靡颓废的享乐主义生活方式的浸润之下,罗马主流社会一头堕入了醉生梦死的温柔乡,英雄主义理想也就荡然无存了。在这种情况下,功利主义就蜕变为恣睢放纵的享乐主义,罗马人逐渐丧失了气吞山河的英雄情怀,日益蜕化为声色犬马的颓靡之徒。

罗马的历史可以划分为两段对照鲜明的悲喜剧史:前半段历史悲歌慷慨、壮怀激烈;后半段历史则是纵情声色、极尽奢靡。然而,虽然前后两段历史犹如有天壤之别,却一以贯之地保持着同一种文化风格,同样表现出一种坦荡豪放的大丈夫气。换言之,这两段历史在“力”度上始终是成正比的——早先的罗马英雄主义有多么的气势恢宏,后来的罗马纵欲主义也就有多么的肆无忌惮。戏谑地说,即使是罗马人后期的声色犬马,也带有几分坦荡率直的“英雄”气概,只不过罗马人已经把英雄主义得以施展的场所从刀光剑影的战场变成了酒肉声色的宴饮场和大浴场。无论是在战场上还是声色场上,罗马人都表现出一种充满“力”度的豪迈特点,从来都是无所顾忌和勇往直前的。与中世纪罗马天主教会神职人员偷偷摸摸、蝇营狗苟的堕落行径相比,罗马人在纵欲主义方面不仅气吞万象(这是罗马帝国的富庶和强大所致),而且表里如一,无所顾忌地享受着人间的一切快乐。

庞贝古城遗址中反映罗马人宴饮情形的壁画

狼即使是在堕落的时候,也保持着鲜明的狼性,始终不失其贪婪和勇悍的特点。这种随心所欲、尽情享乐的率性特点,仅从罗马帝国时代气势如虹的竞技场和大浴场中就可见一斑。

罗马人的文化福利主要表现在两个方面,一个是观赏古老的角斗和斗兽活动,另一个就是公共浴场的洗浴活动。从共和国后期开始,尤其是在帝制时期,罗马的统治者们都热衷于修建气势磅礴的竞技场,或者规模宏大的大浴场,以取悦于平民百姓。正如同竞技场具有诸多功能,可以展现角斗、猎兽、赛车甚至海战等激烈场面一样,大浴场也具有一些文化功能,附带有图书馆、健身房、艺术中心、休闲庭院等设施,后来甚至连风月场所也设置在大浴场内。人们可以从韦斯巴芗修建的科洛西姆竞技场见识到罗马人的英雄气概,同样也可以从卡拉卡拉浴场或戴克里先浴场中领略到罗马人的放纵之风。

罗马人在竞技场和大浴场中所表现出来的那种汪洋恣肆的恢宏气度,一方面令其他民族难以望其项背,另一方面也让人们多有鄙夷。这种情形就如同罗马人早年在战场上所表现出的勇猛凶悍精神,一方面让其他民族望而生畏,另一方面也给人以野蛮粗鄙之感。无论是早先的英雄主义,还是后来的纵欲主义,同样都充满了“力”和“利”的特点,都是罗马文化一剑两刃的表现形态,彰显着功利主义的精神特质。

卡拉卡拉大浴场遗址局部

希腊文化对罗马社会的浸润

如果说罗马共和国是英雄主义的摇篮,那么罗马帝国就是英雄主义的墓茔。换言之,罗马功利主义早先表现出建功立业的英雄主义,后来则表现为追欢逐乐的纵欲主义。特别是到了罗马帝国时期,由于开疆拓土活动的停滞和东方文化的浸染,罗马人逐渐堕入声色犬马、纸醉金迷的享乐生活中。在这方面,公元1世纪的罗马暴君尼禄就是一个重要的标志性人物。这位皇帝一方面秉承了罗马传统的残暴本性,另一方面却大力倡导优美的希腊文化,试图用希腊高雅的诗歌琴艺和体育竞技来取代罗马野蛮的斗兽角逐,同时也把东方柔靡放纵的生活方式引入罗马社会。对于当时的大多数罗马人来说,尼禄的做法是令人反感的。因为罗马人的娱乐活动一定要充满了刀光剑影,要有血腥味,那是对战争场面的真实再现,而尼禄所倡导的东西却带有几分娘娘腔的疲软味道,这是与狼性民族的精神气质相悖逆的。但是随着东方文化对罗马社会的浸润日深,在功成名就的悠然状态中百无聊赖的罗马人越来越对这种令人舒适的疲软之风情有独钟,甚至趋之若鹜。于是,亚历山大大帝之后的希腊民族的历史命运——在歌舞升平、醉生梦死的幸福状态下日趋沉沦——就开始悄无声息地降临到威武勇悍的罗马人的头上。

从希腊文化形态对罗马的渗透过程来看,率先流入罗马社会的是希腊人的辩证法和辩论术。自从与文明的希腊人有了较多接触之后,木讷的罗马人就对希腊人口若悬河的雄辩能力颇为钦佩。据说在公元前2世纪上半叶,雅典曾经派了几位演说家来到罗马进行演讲。其中一位演说家巧舌如簧、雄辩滔滔,他第一天在讲台上阐述了一个哲学观点,第二天又讲了一个与昨天所述正好相反的哲学观点,第三天则讲了一个介乎二者之间却又超越其上的观点。这种希腊式的辩证法弄得听演讲的罗马人目瞪口呆,他们没想到一个人嘴里竟然可以说出这么奇妙的道理来!对于普通罗马人来说,他们平时只擅长行动,并不在乎如何讲话。

由于政治生活的需要,从公元前2世纪开始,罗马人越来越热衷于学习和效法希腊的辩论术。当时很多权贵门第的年轻人都会到希腊去师从雄辩的哲学大师,一些殷富之家也会聘请希腊的著名学者来做家庭教师,从小西庇阿、格拉古兄弟到西塞罗、恺撒等人都有过这样的经历。但是罗马人起初仅仅是出于功利方面的目的——政治辩论的需要——学习希腊的辩论术和修辞学,他们对于希腊的文学、艺术、竞技以及生活风习却并无兴趣,甚至多有贬抑,认为这些东西对于崇尚阳刚之气的罗马社会来说并没有什么积极意义。

但是从共和国末期开始,罗马人就逐渐对希腊的诗歌琴艺、戏剧表演以及体育竞技感兴趣了。尤其是尼禄本人大力推崇希腊文化,利用皇帝的权力引入希腊高雅的艺术形态和奢靡的生活方式,使其在罗马社会中生根发芽。后来又经过图密善、哈德良等喜爱希腊文化风格的皇帝们的进一步推动,日益文明化的罗马人也对优雅的希腊文化和奢靡的东方生活方式转变了态度。如果说尼禄推崇希腊文化还曾一度遭到了罗马权贵人士的反感和抵制,那么到了哈德良时代,希腊文化已经越来越被罗马上流社会趋奉逢迎。罗马帝国时代的一部关于哈德良的传记作品《皇帝传》中这样写道:

“皇帝在诗歌和文学方面修养极高,同时,对数学、几何学及绘画的理解也有相当高的水平,他还热衷于学习演奏乐器和唱歌的技巧,而且从不背着人偷偷练习。”

哈德良皇帝尤其热衷于希腊的建筑风格,他把这种优美秀丽的东方风格与罗马传统的建筑规范融为一体。此外,他也是第一个公开蓄起希腊式卷发和络腮胡须的罗马皇帝(以前尼禄也曾蓄过希腊式须发,但因遭人诟病而放弃),并把这种风气传给了后来的皇帝们。更有甚者,热衷于希腊文化风格的哈德良也公开表现出恋童癖,在后世的博物馆中,经常出现在哈德良雕像旁边的不是他的妻子萨宾娜,而是其迷恋的希腊美少年安提诺乌斯的雕像。正如盐野七生所言:“只要热爱希腊文化,就会爱上美少年。”

自此之后,希腊的文雅之风和柔靡之习就日益深入地渗透罗马社会,对罗马人传统的质朴、勇敢、严肃、虔诚等民族性格产生了潜移默化的腐蚀作用。罗马人日益沉溺到奢靡放纵的享乐主义之中,并且由于狼性的犷悍基因而在堕落方面达到了登峰造极的程度。

后世的西方人有一种矫饰之辞,他们认为埃及、巴比伦、波斯等东方民族的阴柔秀美的文化风气和奢靡放荡的生活方式曾经先后腐蚀了两个伟大的西方民族:首先腐蚀了希腊人,使得希腊化时期的希腊人逐渐在东方风气的浸润下走向堕落;然后又开始腐蚀罗马人,致使罗马人重蹈希腊人之覆辙。而且罗马人不像希腊人那样富有高雅的文化品位和内蕴,希腊人在堕落时多少还带有几分美感,而罗马人一旦堕落起来,就没有了任何底线,纯粹是放浪形骸、极尽人欲。这个充满了狼之贪婪和率性的民族,在悲歌慷慨的英雄主义方面创造了登峰造极的辉煌,在声色犬马的纵欲主义方面同样也表现出空前绝后的恣肆。