第I节 “野蛮”与“文明”的正面相遇

在公元前3世纪初打败萨莫奈人之前,罗马人从来没有与希腊人发生过正面的接触,他们早期是通过伊特鲁里亚人的中介而接受希腊文化影响的,后来又从萨莫奈人手中夺得了曾经被希腊文明渗透的坎帕尼亚地区。直到公元前290年打败了意大利中南部山区的萨莫奈人之后,罗马人才开始真正面对南部沿海地区的希腊诸城邦。如果说在此之前罗马人都是在与同样野蛮的意大利各族群乃至更加蒙昧的高卢族群发生冲突,那么此后“野蛮的”罗马人就与“文明的”希腊人在意大利南部地区正面相遇,由此揭开罗马人与希腊人争强斗狠的历史序幕。

“亚历山大综合征”

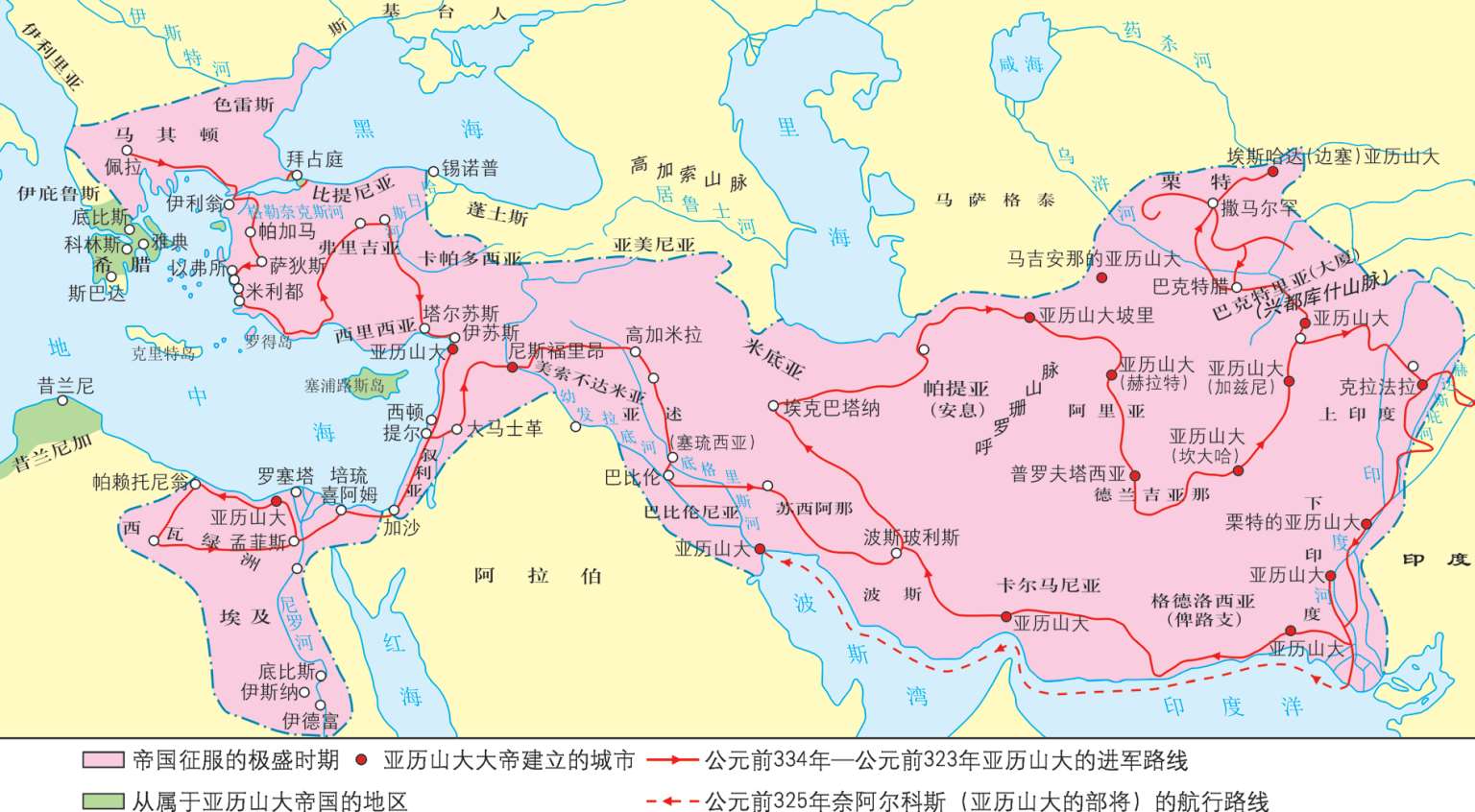

在西方历史中,亚历山大大帝(Alexander the Great,公元前356年—公元前323年)是一位旷世无匹的军事统帅,其金戈铁马横扫亚非大陆的丰功伟绩,可谓前无古人,后无来者。黑格尔曾在《历史哲学》中不无浪漫地宣称,整个希腊文化的元素开始于“诗歌之理想青年”阿喀琉斯,终结于“现实之理想青年”亚历山大。亚历山大在11年东征西讨的征战中所创建的大帝国,成为鼓舞后世一代又一代具有雄才大略的政治家和军事家的永恒梦幻。

今天人们所使用的扑克牌是由中世纪的法国人(一说为意大利的威尼斯人)发明的,扑克牌里面最大的牌面就是四张K,它们分别指西方历史上的四位伟大君王。由于中世纪的西欧人民已经普遍信奉了基督宗教(天主教),所以牌面最大的黑桃K和红桃K都与基督教有关系。据说黑桃K是耶稣的祖先、犹太人的大卫王,按照《圣经》中福音书的说法,耶稣是大卫王的嫡传后裔。红桃K则是在公元800年称帝的查理大帝,他是法国人引以为豪的两位皇帝之一(另一位是1000多年后称帝的拿破仑),今天巴黎圣母院广场上就矗立着一尊查理大帝骑马的雕像。

但是梅花K和方块K却是两位与基督教没有关系的伟大人物,他们生活的年代比耶稣更早,一个是希腊的亚历山大,另一个就是罗马的恺撒。虽然法国人在扑克牌中将他们和大卫王、查理大帝相提并论,但是论功绩而言,大卫王和查理大帝根本无法与亚历山大和恺撒相比,只不过由于宗教信仰方面的原因,法国人才让与基督教无关的亚历山大和恺撒屈居梅花K和方块K。在耶稣出生之前的亚历山大和恺撒,他们一个是希腊的“万王之王”,另一个是罗马的“千古一帝”(虽然恺撒并未公开称帝),这两人创立的丰功伟绩都是后人难以望其项背的,为西方英雄开疆拓土、建功立业树立了不朽的丰碑。

亚历山大20岁登基,22岁领兵出征,33岁英年早逝,可谓昙花一现。但是亚历山大创造的辉煌业绩却氤氲化生了一种“亚历山大综合征”,激励着后世无数的胸怀大志者,鼓舞他们像亚历山大那样去征服世界、再创辉煌。西方后世的那些建功立业者,无论是古代的恺撒、图拉真,中世纪的查理大帝、奥托一世,还是近代的拿破仑,他们心中都萦绕着亚历山大一统世界的宏伟梦想。在西方历史上,亚历山大是开创这种旷世奇功的第一人,他所建立的大帝国幅员之辽阔、藩属之众多,后世无人可及,成为不可超越的典范。由此而衍生的“亚历山大综合征”穿越时空,激扬人心,万世不衰。

后来罗马历史上出现的那些具有雄才大略的军事统帅,如大西庇阿、恺撒、屋大维、图拉真、君士坦丁,以及迦太基名将汉尼拔等,都创立了不朽的功勋。但是与亚历山大的伟绩相比,还是稍逊一筹。尽管亚历山大帝国只是如同夜空中的流星一般,转瞬即逝,但是其辉煌灿烂的景象,却永远在西方历史的星空中熠熠生辉。

图版国帝大山历亚

“战术大师”皮洛士

“亚历山大综合征”的第一个范例就是希腊的皮洛士(Pyrrhus,公元前319年—公元前272年)。皮洛士是伊庇鲁斯国王,他的父亲曾经是亚历山大大帝的麾下,追随亚历山大创造过光荣,后来成为北方小国伊庇鲁斯的国王。皮洛士从小受父亲的影响,胸怀大志,心中始终充满了再度实现亚历山大丰功伟绩的梦想。在皮洛士出生的伊庇鲁斯偏南一点的地方,就是忒萨利亚,这是古希腊传说中大英雄阿喀琉斯的故乡。阿喀琉斯是荷马史诗《伊利亚特》中的主角,特洛伊战争期间希腊联军中最伟大的战士,也是古希腊历史上大名鼎鼎的英雄人物。

当年亚历山大的崛起就与这位传说中的大英雄阿喀琉斯有着密切的关系,亚历山大的母亲奥林匹娅是一位充满了巫气的北方酋长之女,她坚信亚历山大是她和众神之王宙斯所生的儿子,就像阿喀琉斯也是神人结合的结果一样(阿喀琉斯是海洋女神忒提斯与忒萨利亚国王帕琉斯的儿子)。由于阿喀琉斯是希腊北部小国忒萨利亚的大英雄,所以后来希腊北方的一些重要人物都喜欢把自己的血缘与阿喀琉斯联系在一起。亚历山大本来就是希腊北方的马其顿人,从小受到母亲编织的神话故事的熏陶,因此心中一直怀有一个阿喀琉斯的宏伟理想,即征服东方。在荷马史诗中,阿喀琉斯开启了西方人(希腊人)征服东方(特洛伊)的最初源流,而现实世界中的亚历山大则把这个源流激荡为洪涛巨浸,将小亚细亚、西亚、埃及、中亚的广大领域全部席卷到亚历山大帝国的统治之下。正是在这种意义下,黑格尔才把整个希腊元素的开端与终结分别归于“诗歌之理想青年”阿喀琉斯和“现实之理想青年”亚历山大。由此可见阿喀琉斯与亚历山大之间的文化联系以及他们共同表现出来的建功立业的理想(“亚历山大综合征”)。

如果说亚历山大和阿喀琉斯之间存在着一种理想上的联系,那么皮洛士就认为自己和阿喀琉斯之间存在着一种血缘上的联系,他坚信自己的家族与“诗歌之理想青年”阿喀琉斯血脉相连。此外,皮洛士的父亲曾经在亚历山大麾下战斗,皮洛士从小就深受这位“现实之理想青年”的旷世奇功的濡染。所以皮洛士当上伊庇鲁斯国王之后,一直想重拾阿喀琉斯和亚历山大征服世界的宏伟理想。正是这种理想驱使他率兵渡过亚得里亚海去解救大希腊诸城邦,公然与吃狼奶的民族罗马人为敌。

史诗中的阿喀琉斯和现实中的亚历山大都只是向东方用兵,并没有染指西方世界。据说当年亚历山大在完成了征服东方的伟业以后,曾经对他的部下说下一步将会去征服意大利、高卢、日耳曼等西方地区,然而遗憾的是亚历山大从东方回师巴比伦后就得病而死,英年早逝,没能够实现这个理想。而皮洛士想要完成亚历山大的未竟事业,大展宏图,他始终认为自己是继亚历山大之后最伟大的战略家,想在西方战场上一展亚历山大征服世界的英雄风采。

伊苏斯战役中的亚历山大

于是,皮洛士就将目光对准了罗马,他的理想是以意大利南部和西西里岛东南部的大希腊城邦为立足点,然后向西北征服罗马,向西南征服迦太基,吞并西地中海上的撒丁、科西嘉等岛屿,一直扩展到西班牙和高卢,像当年的亚历山大那样建立一个一统天下的伟大帝国。

虽然皮洛士深受“亚历山大综合征”的鼓舞,但是他在各个方面都不能与亚历山大相提并论,就如同摹本永远比不上原作一样。所以,亚历山大征服东方和皮洛士征服西方这两个伟大理想,一个成了光荣的现实,另一个却演变成一段伤心的插曲。亚历山大开创了一个新的国家体系,此前的希腊都是小国寡民的城邦,而亚历山大则创建了西方世界的第一个大帝国。此外,亚历山大还开启了一个新时代,在亚历山大征服东方世界的基础上,他的后继者们——马其顿王国、塞琉古王国、托勒密王国的统治者——成功地把希腊文化推广到小亚细亚、西亚、埃及等东方土地上,使之在东方文化的土壤中生根发芽、开花结果,从而开启了希腊化时代的文化历程。而伊庇鲁斯的皮洛士虽然也胸怀大志,颇具军事天才,被后人誉为“战术大师”,但是其军事努力的最终结果却像堂吉诃德一样在现实面前碰得头破血流,最终铩羽而归,这主要是因为他遇上了勇猛顽强、朝气蓬勃的罗马人。

“战术大师”皮洛士

希腊人和罗马人的军事差异

皮洛士和罗马人之间的战争,也是罗马人第一次和希腊人发生的正面冲突。这两个国家虽然隔海相望,却分属两个不同的族群,具有迥异的文化风格,二者在军事方面也表现出不同的特点。

首先,从作战方式来看,希腊军队采用方阵为作战单位,这种方阵战术最早起源于斯巴达,后来又发展为马其顿方阵。斯巴达方阵是由10人×10人组成的百人方阵,中间的人持长矛,四边的人拿盾牌,对敌作战时,强调整个方阵步调一致,攻防结合,百人方阵整体向前推进。后来马其顿人把斯巴达的百人方阵发展为16人×16人的256人方阵,同样采取矛盾配合、整体推进的攻防战术。而罗马军队则是以百人团为基本单位,虽然也是由100个人组成,却排成相对灵活的纵列和横列,并不强调整体的步调一致和攻防一体,而是根据战场上的情况变化而随时调整队列和阵形,灵活多变,更容易发挥每个士兵的自由作战能力,同时也注重相互配合,进退有据。二者相比而言,罗马队列虽然不像希腊方阵那样便于防守,却更有利于进攻。而且希腊方阵过于强调整体一致,缺乏灵活性,一旦士兵的步调和阵形被打乱,就会被敌人打得四分五裂、落花流水。

其次,双方军队的性质不同。希腊的军队中大多是雇佣兵,当年皮洛士率领的几万希腊士兵,其中绝大多数都是从不同的希腊城邦花钱雇佣来的。这些军人不是为自己的国家打仗,而是为了挣钱的雇佣兵。但是罗马的军队中大多是国家征召的公民兵,即兵民一体的子弟兵,罗马的百人团本身就是兵役、税收、选举权三合一的社会基层单位,同时也是基本的战斗组织。为祖国效命和为金钱打仗、子弟兵和雇佣兵,这种军队性质的差别在很大程度上决定了罗马军队和希腊军队在战斗力上的高下。

最后,双方军队的指挥方式不同。皮洛士是一个国王,他也是希腊军队的统帅,在战争决策和军队指挥方面一言九鼎。而罗马是一个共和国,其整个军事战略和后勤政策的制定,都是由元老院来集体商定,相对来说更能够集思广益,具有更多的民主特点。尽管皮洛士确实是一位天才统帅,被后世誉为“战术大师”,富有智慧,头脑冷静,军事指挥才能极强,而且善于判断战场上的形势,能够因时制宜地制定各种军事战略和政治谋略,但是所有的事情都由他一个人定夺,容易使他一意孤行,造成战略上的失误。而罗马人却是全民动员,从元老院、执政官一直到平民大会,大家共同参与,集体决策;在战场上指挥官们(往往是执政官和卸任的执政官)也能相互协调,彼此策应,随时吸取经验教训,及时调整战略战术。

上述对比可以明显体现希腊和罗马的军事差异。虽然皮洛士只是希腊北部伊庇鲁斯王国的国王,但是他率领的军人大多是从希腊各地招募来的,代表着希腊军人的普遍水准。希腊本土的很多国家都在为这支军队摇旗呐喊,大希腊的各城邦也是旗帜鲜明地站在皮洛士一边,但是这种支持仅仅限于道义上和情感上。此时的希腊人都不愿意直接参与战斗,而是明哲保身,隔岸观火,他们已经深深地陷入了醉生梦死的温柔乡,丧失了早年的英武之气,与城邦时代的希腊人已经不可同日而语了。

公元前280年开始的这场战争是“文明的”希腊人与“野蛮的”罗马人之间的第一次正面交锋,以“亚历山大二世”自居的皮洛士踌躇满志地带着数万希腊大军越过亚得里亚海扑向意大利南部,但他很快就领略到了罗马人的厉害。在双方的第一次碰撞中,虽然希腊军队在气势上居高临下,甚至用上了吓唬人的象阵,但是罗马人却充分显示出一股朝气蓬勃的新生力量的强劲实力,最终致使“战术大师”皮洛士的希腊军队乘兴而来,狼狈而归。不久以后,当罗马人开始主动踏上希腊本土时,花哨疲软的希腊军队更是被雄健刚劲的罗马人打得落花流水,整个希腊连同马其顿地区很快就沦为罗马人的海外殖民地。

在罗马人与希腊人交锋的第一回合中,罗马人就显示出一个“吃狼奶的民族”的强大战斗力;而希腊人作为一个逐渐衰颓的古老文明的孑遗,在不断领略了罗马人的不可战胜的强盛实力之后,只能转而采取以柔克刚的方式来腐化罗马。蒙森曾经非常风趣地说道:“只到戈矛折断,丢盔弃盾的时候,阿佛洛狄忒的魅力才发生作用。”这就是说,只有当希腊人在军事上被罗马人打得落花流水的时候,希腊美轮美奂的文化才开始潜移默化地侵蚀和渗透罗马文明的肌躯。因此,随着此后希腊化世界——希腊本土、小亚细亚、西亚、埃及等地——逐渐被罗马人征服,罗马在文化上也被打上了越来越深的希腊烙印。一方面,希腊沦为罗马的政治殖民地;另一方面,罗马却蜕化为希腊的文化殖民地。