第II节 “四帝共治”与绝对君主制

在“3世纪的危机”中,二十多个皇帝如同走马灯一样更替,国内战乱频仍,“兵营皇帝”迭出。与此同时,日耳曼人、波斯人以及北方草原上的其他游牧民族纷纷乘虚而入,曾经固若金汤的罗马帝国边境线不断被人突破,哥特人甚至长驱直入到地中海地区,洗劫了雅典等繁华都市。在内外交困的情况下,沉疴缠身的罗马帝国只能依靠那些手握重兵的将军来维系政权和保家卫国,谁能够抵御蛮族入侵,谁就可以登上皇帝的宝座。军队的政治权重不断增加,元老院则大权旁落,形同虚设。在这样的情况下,罗马就出现了戴克里先的“四帝共治”和君士坦丁的集权专制,确立了东方式的绝对君主制。那些出生于外省、不具有罗马贵族血统却久经沙场的职业军人,纷纷成为罗马帝国的统治者。他们把渊源深厚的元老院和首都罗马搁置在一旁,在帝国的不同地方另建新都,用君主专制彻底取代了罗马传统的共和制和元首制。

戴克里先与“四帝共治”

屋大维建立元首制以后,虽然皇帝(奥古斯都)是终身执政的,他的权力凌驾于年度制的执政官——皇帝本人往往就是两位执政官之一——和其他行政官员之上,但是从法理上来说,罗马国家的两大主权者依然是元老院和罗马人民。皇帝只是元老院和罗马人民的代理人罢了,因此皇帝的推举及统治必须在法理上得到元老院和罗马人民的认可。但是从公元284年开始,行伍出身的戴克里先依靠军队结束了“3世纪的危机”,建立了一种“四帝共治”的军事分区管理体制,用军人专权的绝对君主制取代了文官(元老)与皇帝共治的元首制。皇帝(奥古斯都)和共治皇帝(恺撒)纷纷在自己的军事管辖区内建立新都,罗马则逐渐沦为一座被人遗忘的“鸡肋”之城,罗马元老院的权力也随着罗马首都地位的丧失而一落千丈。

盖乌斯·奥勒留·瓦列里乌斯·戴克里先(Gaius Aurelius Valerius Diocletianus,公元244年—公元312年)出身卑微,其家族在罗马历史上寂寂无闻,他父亲可能是伊里利亚行省(今克罗地亚)农场中的一位获释奴隶。戴克里先从17岁就参军入伍,长期在军队中历练成长,一直到40岁时阴差阳错地登上了皇帝的宝座。戴克里先虽然没有任何荣耀的家族背景和仕途经历,但是却具有沉稳的性格和出众的韬略,尤其擅长用人之道。他刚一登上皇位,就把自己的亲密好友、深受军队爱戴的马克西米安(Maximian)确立为“恺撒”,让后者与他一起治理庞大的罗马帝国,用“两帝共治制”取代了奥古斯都与元老院共治的“元首制”。戴克里先委派马克西米安分管莱茵河防线和高卢、不列颠、西班牙、北非等西部地区,他自己则治理多瑙河防线和帝国的东部地区。两年后,他又把马克西米安升任为与自己一样的“奥古斯都”,他们的区别仅在于马克西米安的“奥古斯都”头衔前面加上了“赫拉克勒斯”(Hercules)的修辞语,自己的头衔前面则加上了“约维乌斯”(Iovius,意即朱庇特)的称号。而性格外向的马克西米安也对深沉稳重的戴克里先非常尊重,在一切重大问题上都唯其马首是瞻。两位皇帝分别在小亚细亚的尼科米底亚和意大利的米兰建立了自己的首都,正式形成了“两帝共治制”。两位皇帝勠力同心,分别应对来自东方和西方的各种挑战,成功地平息了埃及等地的叛乱和抗击了日耳曼人的入侵。

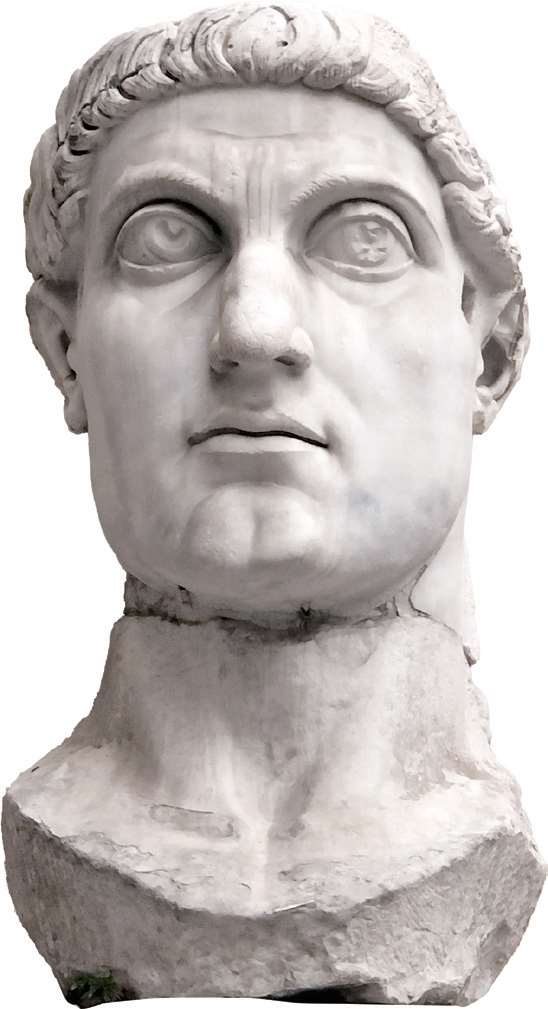

戴克里先雕像

到了公元293年5月,戴克里先和马克西米安又同时在尼科米底亚和米兰发表声明,各自再任命一位“恺撒”,将原来两帝的管辖范围进一步划分为四块,分别应对北方的日耳曼人和东方的波斯人。戴克里先指定其女婿及养子伽列里乌斯(Galerius)为“恺撒”,马克西米安同样也指定自己的女婿及养子君士坦提乌斯(Constantius)为“恺撒”,新被任命的两个“恺撒”再各设置一个都城,分别为潘诺尼亚的塞尔曼和高卢的特里尔。这样一来就形成了“四帝共治”的格局,两个“奥古斯都”为正帝,两个“恺撒”为副帝,分别管理罗马帝国的东方和西方。这四位统治者的经历虽各不相同,却有几个共同特点:第一,他们都是军人出身,身经百战;第二,他们都来自多瑙河至亚得里亚海之间的巴尔干地区;第三,他们都是没有任何高贵血统和显赫背景的农民的儿子。

四帝的首都和管辖区域

在四帝之中,戴克里先是以神(约维乌斯或朱庇特)自居的“大奥古斯都”,马克西米安则是以英雄(赫拉克勒斯)称呼的“小奥古斯都”,另外两位则是地位更低一点的“恺撒”。虽然戍边防御是四位皇帝的共同职责,但是就处理帝国事务而言,戴克里先无疑具有至高无上的权威,高高地凌驾于另外三位皇帝之上。由此可见,“四帝共治”的实质就是绝对君主制,只不过它采取了一种(防御)责任分担的形式而已。

今天意大利威尼斯的圣马可教堂与总督府的交汇处,放置着一尊大约是公元305年制作的斑岩雕像,这就是“四帝共治”的雕像。雕像中四位皇帝两两相拥地站立在一起,表现了一种精诚团结的情景。这尊雕像是在戴克里先时代完成的,最初可能放置在戴克里先的首都尼科米底亚,后来在君士坦丁建立新都时搬到了君士坦丁堡的皇宫里。1204年第四次十字军东征时,西方十字军洗劫了君士坦丁堡,这尊雕像又被搬到了威尼斯,安置在总督府的墙角处,一直保留至今。

“四帝共治”雕像

在罗马帝国境内,东方地区历来就比较繁荣昌盛,戴克里先本人也是从东方起家的,所以他始终踞守在小亚细亚、叙利亚、埃及等地。东方正帝戴克里先的首都尼科米底亚位于小亚细亚,即今天土耳其的伊兹米特;东方副帝伽列里乌斯的首都塞尔曼位于今天黑山共和国的米特罗维察。西方正帝马克西米安的首都是意大利的米兰;西方副帝君士坦提乌斯的首都特里尔则位于今天的德国境内。这四个都城都是由戴克里先确定的,都靠近北方的多瑙河和莱茵河防线,说明了防范日耳曼人入侵的紧迫性,同时也表明国家政权应该由那些驻守边疆、保家卫国的职业军人来执掌。至于元老院的那些手无缚鸡之力的文官,又怎么能够统治大敌压境的罗马帝国呢?与此相应,曾经作为帝国之都、光芒万丈的罗马,如今也沦为一座声色犬马的废都。作为罗马帝国皇帝的戴克里先在称帝后的19年间,从来没有去过一次罗马,虽然他以自己的名义在罗马修建了一座巨大的浴场供罗马人民享受。直到公元303年,他才和马克西米安共同在罗马举行了一次盛大的凯旋式,庆祝四帝在多瑙河、莱茵河、幼发拉底河、尼罗河等防线上所取得的防御性胜利。这也是在罗马举行的最后一场真正意义的凯旋式(指庆贺打败外敌而非结束内战),从此以后,罗马人既无战胜外敌的胜利可以值得庆贺,罗马城也不复为帝国的首都了。

在罗马帝国,经历了塞维鲁王朝和“3世纪的危机”的暴戾混乱之后,军人的地位明显地得到了提高,文官麇集的元老院在拥兵自重的军阀面前相形见绌,耍弄嘴皮的元老被挥舞刀剑的军人束之高阁。从前在共和国时代乃至帝制早期,元老们在对敌作战时往往都是冲锋陷阵的领军人物,充当极具战斗力的骑兵和重甲兵,舍生忘死,以身垂范。然而,加里恩努斯执政时,就已经明令禁止元老担任军团指挥官,元老只能待在罗马管理内政,无须担任军队将官。戴克里先称帝之后,更是明确规定元老不得参军入伍,从此文官与武将就彻底分道扬镳,而国家权力完全执掌在抵御外敌的军人手里。如此一来,元老院就沦为可有可无的政治摆设,作为国家之魂的元老和作为帝国之都的罗马一起被边缘化了。

在“四帝共治”时代,国家的一切内政外交事务——政治、经济、财税、法律、军事等——全部由四位皇帝共同决定(其中两位奥古斯都,尤其是戴克里先的意见更是具有至关重要的作用),完全不用再经过元老院的审查和批准。这样一来,戴克里先就用一种东方式——埃及、波斯等——的绝对君主制取代了屋大维开创的元首制(因此历史学界通常将公元284年戴克里先称帝作为元首制与君主制的分水岭)。罗马皇帝也从“第一公民”变成了罗马的“主人”,甚至以神灵自居(戴克里先在“奥古斯都”的头衔前面加上了“约维乌斯”的称号)。以前的很多罗马皇帝只有在死后才被神化,而戴克里先却像埃及的法老和波斯的国王一样生前就以神而自居。据说戴克里先也是第一个戴上东方君王的缀满宝石的黄金冠冕的罗马统治者,而以前的罗马皇帝都只是在凯旋式上头戴金银打造的月桂花冠,像奥林匹亚竞技会的冠军一样。月桂花冠象征着崇高荣誉,帝王冠冕则代表着专制权力。随着皇帝从“第一公民”变成国家的“主人”(dominus)或“神”(deus),罗马公民也就相应地沦为皇帝的臣民和奴仆。“S.P.Q.R.”已经形同虚设,元老院和罗马人民在大权独揽的皇帝面前向隅而泣,几百年来的共和传统和元首政制落花流水,依仗军队独断专行的君主专制则应运而生。

“四帝共治”制度主要是为了防御北方日耳曼人入侵的现实需要而构建的,它的确有效地遏制了北方蛮族的侵犯势头,成功地将各支日耳曼部落阻挡在多瑙河和莱茵河彼岸。但是这种制度却从事实上和法理上极大地加强了执掌军权的皇帝(奥古斯都和恺撒)的政治权力,根本性地削弱了元老院和“共和”的力量。而且,由于军队人数的大量增加和军费开支的急剧上升,国家财政也面临着巨大的压力。据盐野七生所述,罗马帝国的核心货币第纳尔银币的含银比例,从屋大维时代的100%,到尼禄时代的92%,再降到卡拉卡拉时代的50%,到“四帝共治”时代已经暴跌至5%了。戴克里先试图改变这种颓势,重新制作并发行了含银量为100%的新货币阿根图斯,但是这种新发行的银币很快就在市场上消失了。

六帝争锋与天下大乱

虽然罗马帝国已经积弊日深,但是在戴克里先的卓越的领导协调以及四帝的同心协力之下,帝国维系了长达21年的和平稳定,国内动荡和弑君篡权的乱象终止了。公元305年,61岁的戴克里先在以他命名的罗马大浴场完工之时宣布退位,同时也要求西方正帝马克西米安与他同时宣布退位。戴克里先回到家乡斯普利特的豪华宫殿中去享清福,第一轮“四帝共治”到此结束。

戴克里先身后无嗣,唯一的女儿嫁给了麾下将军伽列里乌斯,他将后者指定为养子且确立为东方的“恺撒”。马克西米安虽然有一个儿子马克森提乌斯(Maxentius),但其当时尚未成年,他为了效法戴克里先,也把自己的女婿——英勇善战的君士坦提乌斯确立为西方的“恺撒”。公元305年,戴克里先和马克西米安同时退位,两位“恺撒”直接升格为东西方的“奥古斯都”,戴克里先又分别安排了马克西米努斯·代亚和塞维鲁成为东方和西方的新“恺撒”。戴克里先在完成了人事安排、开启了新一轮的“四帝共治”格局之后,就回到亚得里亚海边的斯普利特宫殿中去安享晚年了。

斯普利特(Split)原名阿斯帕拉托斯(Aspalathos),是亚得里亚海东岸的一个非常美丽的海滨城市。这个城市今天已经成为著名的旅游胜地,依然保存着戴克里先宫殿的遗址,其基本格局仍不失当年风采。今天的旅游者们到克罗地亚欣赏了历史名城杜布罗夫尼克——又名拉古萨,即美剧《权力的游戏》中的君临城——的美丽风光之后,往往会沿着海岸线北上到斯普利特去瞻仰一下戴克里先的宫殿旧址。这座始建于公元300年的濒海宫殿的城墙、塔楼、街道、宅邸等建筑仍然保存完好,其壮观的柱廊庭院至今还时常举行各种演出活动,向人们展现着古罗马时代的恢宏气概。

斯普利特的戴克里先宫殿复原图

第二轮“四帝共治”与第一轮相比有两点不同之处:其一,由于戴克里先已经隐退,在第二轮“四帝共治”中不存在一个绝对的权威,时间一久,东西方的“奥古斯都”和“恺撒”之间就容易发生权力之争;其二,以前的西方正帝马克西米安虽然迫于戴克里先的压力不得不同意退位,但是他本人有一个亲生儿子,且已经长大成人,而现在父子二人都与新一轮的“四帝”无关,这样就为日后重起争端埋下了隐患。

第二轮“四帝共治”体制运行的第二年(公元306年),西方正帝君士坦提乌斯就因病去世,他的儿子君士坦丁被父亲的麾下拥为继承者,立即就引起了群雄之间的龃龉和冲突。东方正帝伽列里乌斯指定西方副帝塞维鲁接替君士坦提乌斯为西方“奥古斯都”,与此同时,西方前正帝马克西米安的儿子马克森提乌斯也在父亲的支持下起来争夺帝位。不久后塞维鲁被马克森提乌斯杀死,伽列里乌斯又指定他的部下李锡尼乌斯成为西方的“奥古斯都”。至此,“四帝共治”的基本格局土崩瓦解,罗马帝国一时间陷入了六位皇帝——东方正帝伽列里乌斯、副帝马克西米努斯·代亚以及西方皇帝君士坦丁、塞维鲁、马克森提乌斯、李锡尼乌斯——的彼此争斗之中。

用于演绎古罗马故事的戴克里先宫殿柱廊庭院

面对着一片混乱的局面,被迫退位却始终胸怀东山再起野心的马克西米安试图劝说正在亚得里亚海边享清福的戴克里先出来收拾残局,因为这位急流勇退的前“大奥古斯都”在彼此争强斗狠的后起之秀心中仍然具有不可替代的权威。对于马克西米安的劝进,已经淡泊名利的戴克里先一笑置之。爱德华·吉本诙谐地写道:

“他对马克西米安的几句回答的确很值得我们深思。那个急躁不安的老人(指马克西米安)请求他再着皇帝紫袍,重新握起驾驭政府的丝缰。他只是淡淡一笑,丝毫也不为这种诱惑所动,并冷静地回答说,他要是能够让马克西米安看到他亲手在萨洛那种植的白菜,他一定再也不会劝他为了追求权力,放弃享受眼前的欢乐了。”

当年戴克里先执掌大权时,凭着自己的威望和高超的协调能力,很好地维系了“四帝共治”的格局。但是一旦他退出政坛,缺乏绝对权威制约的诸帝之间就必然要爆发争端。这位淡泊名利的老人倒是悠闲地回到美丽的海边别墅中去潜心种菜了,却把偌大的罗马帝国留给了一群虎视眈眈的军阀。

君士坦丁大帝雕像

君士坦丁一统天下

君士坦丁一世(Constantinus I Magnus,公元274年—公元337年)在西方历史上是被称为“大帝”的人物,他可以称得上是罗马帝国晚期最具有雄才大略的统治者,同时也是最终确立了绝对君主制的集权者,而且还是第一位皈依基督教的罗马皇帝。

君士坦丁是君士坦提乌斯与前妻所生,年轻时即到戴克里先皇帝帐下开始军旅生涯,一直到公元305年君士坦提乌斯升格为西方正帝之后,才回到父亲身边。此时的君士坦丁已逾而立之年,成为一位具有丰富军事经验的优秀将领。一年以后,在陪同父亲跨海平定不列颠叛乱时,由于父亲去世,君士坦丁在军队的拥护下继承了“奥古斯都”的头衔。不久以后,罗马帝国就出现了六帝争锋的乱象。及至公元307年塞维鲁被马克森提乌斯杀害、公元311年伽列里乌斯因病去世之后,罗马帝国就剩下四位皇帝——李锡尼乌斯与马克西米努斯·代亚经营帝国东方,君士坦丁则与马克森提乌斯在帝国西部处于剑拔弩张的对峙状态中。

君士坦丁继承了父亲的头衔和地盘,以特里尔为都城,控制着高卢、西班牙和不列颠,在抵御日耳曼人的过程中锤炼了一支能征善战的军队。君士坦丁身材高大,骁勇异常,每次战斗时都身先士卒、冲锋在前,深得麾下将士的敬重。马克森提乌斯则在父亲马克西米安的基业上,盘踞在罗马,统治着意大利和北非。整个帝国西部形成了楚河汉界,呈现泾渭分明的格局。老骥伏枥的马克西米安由于与儿子在权力问题上发生了龃龉,一度为了笼络君士坦丁,把女儿法乌斯塔(Fausta)嫁给后者,但是终究因阴谋篡权而被君士坦丁逼死。现在帝国西部处于两虎相对、一触即发的紧张状态中。于是,君士坦丁首先将妹妹君士坦提娅许配给李锡尼乌斯而与李锡尼乌斯建立了政治联盟,又通过和平协商稳住了莱茵河彼岸的日耳曼人,然后于公元312年率领大军越过阿尔卑斯山,进入意大利。在相继攻克了米兰、维罗纳等重镇之后,同年10月,君士坦丁与马克森提乌斯在罗马城郊的米尔维安大桥附近展开了决战。君士坦丁率领的4万虎狼之师打败了人数虽多却长期养尊处优的敌军,马克森提乌斯本人也在战败后坠河而亡。由于君士坦丁后来成为基督教的解放者,所以在后世西方世界流传的许多史册中,这场战斗被看作“具有划时代意义的战役”,并且被赋予了神秘的信仰色彩。

据说在米尔维安战役爆发的前夜,基督耶稣在君士坦丁的梦中显现,告诉他如果遵循唯一真神的教诲,他必将获得这场决战的胜利。耶稣还建议他把希腊文中代表基督教徒的两个字母“X”和“P”合在一起写在军队的旌旗和士兵的盾牌上。君士坦丁遵嘱而行,第二天果然以少胜多取得了战场上的胜利。

君士坦丁以胜利者的姿态进入罗马,将马克森提乌斯的两个儿子和主要追随者处以死刑,并解散了长期操纵罗马政局的近卫军,但是对于罗马民众却秋毫无犯。见风使舵的元老院很快就开始对君士坦丁顶礼膜拜,极尽谄媚,一座以君士坦丁为名的宏伟凯旋门在毗邻科洛西姆竞技场的地方建立起来(尽管这座巨大凯旋门上的许多装饰和浮雕都是直接取材于图拉真时代、哈德良时代和马可·奥勒留时代的现成作品),马克森提乌斯在罗马广场上建造的大会堂也被更名为君士坦丁会堂,会堂里面摆放着君士坦丁的巨幅坐像。

罗马广场上的君士坦丁会堂(马克森提乌斯会堂)遗址

罗马气势恢宏的君士坦丁凯旋门

君士坦丁只在罗马停留了很短时间就抽身而去,后来他也只是在参加统治十周年和二十周年的庆典活动时才来过两次罗马。像戴克里先一样,君士坦丁对于“鸡肋”之城罗马已经毫无兴趣。他将根据地从特里尔迁至米兰,后来又不断地东移,经过塞尔曼,最后定都于君士坦丁堡,彻底用东都取代了西都。与此相应,在君士坦丁称帝之后的三十余年时间里(公元306年—公元337年),东方式的绝对君主制也完全取代了罗马传统的共和制和元首制(元首制在某种意义上仍然是一种共和制,只不过共和的双方不再是元老院与罗马人民,而是奥古斯都与元老院)。

就在君士坦丁战胜马克森提乌斯的第二年,李锡尼乌斯也打败了东方帝位的觊觎者马克西米努斯·代亚,东西方的两位权位挑战者都因战败而死于非命。当君士坦丁与马克森提乌斯生死对决时,李锡尼乌斯率领大军在多瑙河畔坐山观虎斗,随时准备收取渔利。到了公元313年李锡尼乌斯与马克西米努斯·代亚火并时,就轮到君士坦丁隔岸观火了。结果,罗马帝国只剩下两位分别盘踞在帝国东部和西部的统治者了,他们之间的终极一搏必将发生。

公元315年秋天,曾经缔结政治联姻并且共同签署了《米兰敕令》的两位皇帝终于撕破脸面,公开对决。君士坦丁指挥的莱茵河军队与李锡尼乌斯麾下的多瑙河军队这两支劲旅在潘诺尼亚和色雷斯地区先后发生了两场激烈的战斗,经过艰苦的鏖战,君士坦丁终于打败了比自己年长十岁的李锡尼乌斯。在君士坦提娅的调解之下,双方签订了和约,李锡尼乌斯退出欧洲,继续统治小亚细亚以东的罗马疆域;而博斯普鲁斯海峡和达达尼尔海峡以西的广大地区则是君士坦丁的天下(君士坦丁也顺势将根据地东移到多瑙河畔的塞尔曼)。双方的和平协议维持了八年时间,公元324年二帝之间烽烟再起,年近五旬的君士坦丁一如既往地身先士卒,冲锋陷阵,最终彻底打败了李锡尼乌斯的东方军队。诚心服输的李锡尼乌斯在妻子君士坦提娅的陪同下跪倒在君士坦丁面前,乾坤大定的君士坦丁将退位的李锡尼乌斯及家人遣送至希腊北部的帖撒罗尼迦隐居,一年多以后60岁的李锡尼乌斯和年幼的儿子神秘地被人杀害。

就在诸帝相互搏杀鏖战之际,隐居在斯普利特海滨别墅中潜心种菜的“大奥古斯都”戴克里先,也在眼见国家四分五裂、自己家破人亡——他的妻子和女儿先被马克西米努斯·代亚流放,后来又被李锡尼乌斯杀害——却无力回天的无奈中,于公元313年落寞地死去。他所开创的帝国很快就转到了更具雄心和魄力的君士坦丁手里。

颁布《米兰敕令》和解放基督教

公元313年是罗马帝国两位皇帝的政治“蜜月期”,李锡尼乌斯来到西都米兰迎娶君士坦提娅,东西方的两位皇帝进行了公开会晤,并且共同签署了一份重要文献,即历史上赫赫有名的《米兰敕令》,它的主要内容就是宣布基督教的合法化。

基督教自公元1世纪中叶从犹太地区传播到罗马帝国各地以来,因其所坚持的一神教信仰以及一些相关的宗教礼仪(如反对向罗马诸神献祭、拒绝服兵役、进行忏悔和领圣餐等),在相当长的时间里一直被罗马统治者和广大民众视为邪教。从公元64年尼禄皇帝把纵火的罪责栽赃于基督教徒,罗马帝国就开始了对基督教的公开迫害。虽然这种迫害活动并没有一以贯之,毕竟罗马帝国是一个对各种宗教信仰兼收并蓄的大家庭,但是一神信仰的基督教总是难免与多神崇拜的其他宗教相互抵牾、格格不入,因此始终不被大多数罗马民众认同。尤其是基督教刻意渲染的那种阴凄苦楚的信仰氛围以及死后得救的彼岸理想,更是与罗马人奉行的及时行乐、声色犬马的纵欲主义生活态度背道而驰。因此在许多罗马人特别是上流社会人士的眼里,基督教徒就是一群行为诡异的疯子。罗马帝国对于基督教徒的大规模迫害活动,除了尼禄时代之外,还有公元3世纪中叶德基乌斯和瓦勒良当政的十年期间(公元250年—公元260年)。在大迫害中,许多不愿放弃基督教信仰的教会领袖和一般信徒被迫害致死或遭到流放,财产充公,家人沦为奴隶,教会组织也被强行解散。但是在瓦勒良皇帝被波斯人俘虏之后——这个作为罗马帝国之觞的事件对于基督教徒来说却是值得庆幸的公正报应——罗马帝国内忧外患日益加深,统治者应对不暇,再也顾不上去镇压基督教了,而且后来的一些皇帝(如奥勒良等)也改变了对基督教的敌视态度。这样一来,基督教会就迎来了所谓的“长期和平时期”(公元260年—公元303年),即四十多年之久的和平发展时期。越来越多对现实失望的罗马民众开始皈依教会,基督教信仰也从普通民众逐渐渗透到军队、商界、贵族甚至宫廷人士中。

然而到了戴克里先重振河山之后,这位热衷于罗马传统宗教的统治者——他甚至在自己的“奥古斯都”头衔前面加上了“约维乌斯”(即朱庇特)的称号——又一次发起了对基督教的迫害活动。从公元303年2月24日开始,戴克里先一连发布了四道敕令,其内容包括下令拆毁教堂和没收教会财产、禁止教会活动和逮捕神职人员、焚毁《圣经》和相关读物、剥夺基督教徒的法律权力和开除公职、强迫基督教徒向罗马神灵献祭,违者将遭受杀身之祸或其他惩处,等等。其间,戴克里先在尼科米底亚的皇宫还曾两度失火,他在追究起火原因时发现宫廷中存在着许多基督教徒,从而使戴克里先对基督教的镇压活动变得更加严酷。但是这一次的迫害活动并没有持续太长时间,公元305年戴克里先退位之后,迫害基督教的法令也逐渐失去了效力。更重要的是,此时的基督教信仰已非尼禄时代可比,它早已在越来越多的罗马民众——尤其是帝国东部的民众——心中扎下了坚实的根基。因此,到了君士坦丁称帝之后,劫后复苏的基督教信仰和教会组织又如同雨后春笋一般茁壮成长起来。

爱德华·吉本在《罗马帝国衰亡史》中列举了基督教在罗马成长壮大的五大原因,正是这些原因使得基督教成功地抵御了罗马帝国大迫害的狂风骤雨,最终修成正果:

1.基督教徒的顽固的宗教狂热:这种宗教狂热使得基督的信徒们能够坚持不懈地进行反对魔鬼帝国——指罗马帝国及其多神教信仰——的斗争;

2.关于来世生活的学说:这种超越死亡、相信来世福音的学说或信仰使得基督教徒们在面对罗马帝国的迫害时能够视死如归,前赴后继;

3.原始基督教会的神奇力量:初期基督教会刻意渲染一种超自然的神力,宣称自己具有降妖除魔、祛病消灾的能力,从而感召广大的信徒;

4.首批基督教徒的严格的道德观:初期教会麇集了一批道德高尚、严谨自律的信徒,他们洁身自好的行为方式给后来的信仰者树立了榜样;

5.教会管理机构的发展:早期基督教会是一个自由、平等且充满了友爱精神的“独立共和体”,具有高效的管理效能和公正严明的赏罚规范。

当君士坦丁开始在罗马政坛上叱咤风云时,基督教信仰已经在军队和上层社会中产生了很大的影响,甚至连君士坦丁的母亲也皈依了基督教会。至于君士坦丁皇帝之所以要结束罗马帝国长期敌视基督教的传统、承认基督教的合法性,主要还是出于政治方面的考虑。如果说戴克里先试图通过弘扬传统宗教的做法来重振罗马帝国,那么君士坦丁则希望借助基督教来为再建的罗马帝国铸造一个全新的精神砥柱。正如他后来用新首都(君士坦丁堡)来取代旧首都(罗马)、用新政治体制(绝对君主制)来取代旧政治体制(共和制和元首制)一样,他也试图用一套新的宗教信仰(基督教)来取代旧宗教信仰(罗马多神教)。然而耐人寻味的是,无论是新首都、新政治体制还是新宗教,都与东方文化有着密切的关系。

公元313年由君士坦丁和李锡尼乌斯两位皇帝共同签署的《米兰敕令》的基本内容包括:承认基督教信仰与其他宗教信仰一样具有合法性,基督徒的信仰自由和宗教活动不受干预,废除以前一切迫害和歧视基督教的法律规定,归还基督教的祈祷场所和教会财产。君士坦丁在发布该敕令之时只是把基督教作为罗马诸多宗教中的一种,力图体现罗马帝国在宗教信仰问题上的宽容精神。但是随着他的政治权力日益强化,罗马帝国重新实现了统一,君士坦丁也越来越把基督教视为“统治的工具”而大加推崇了。

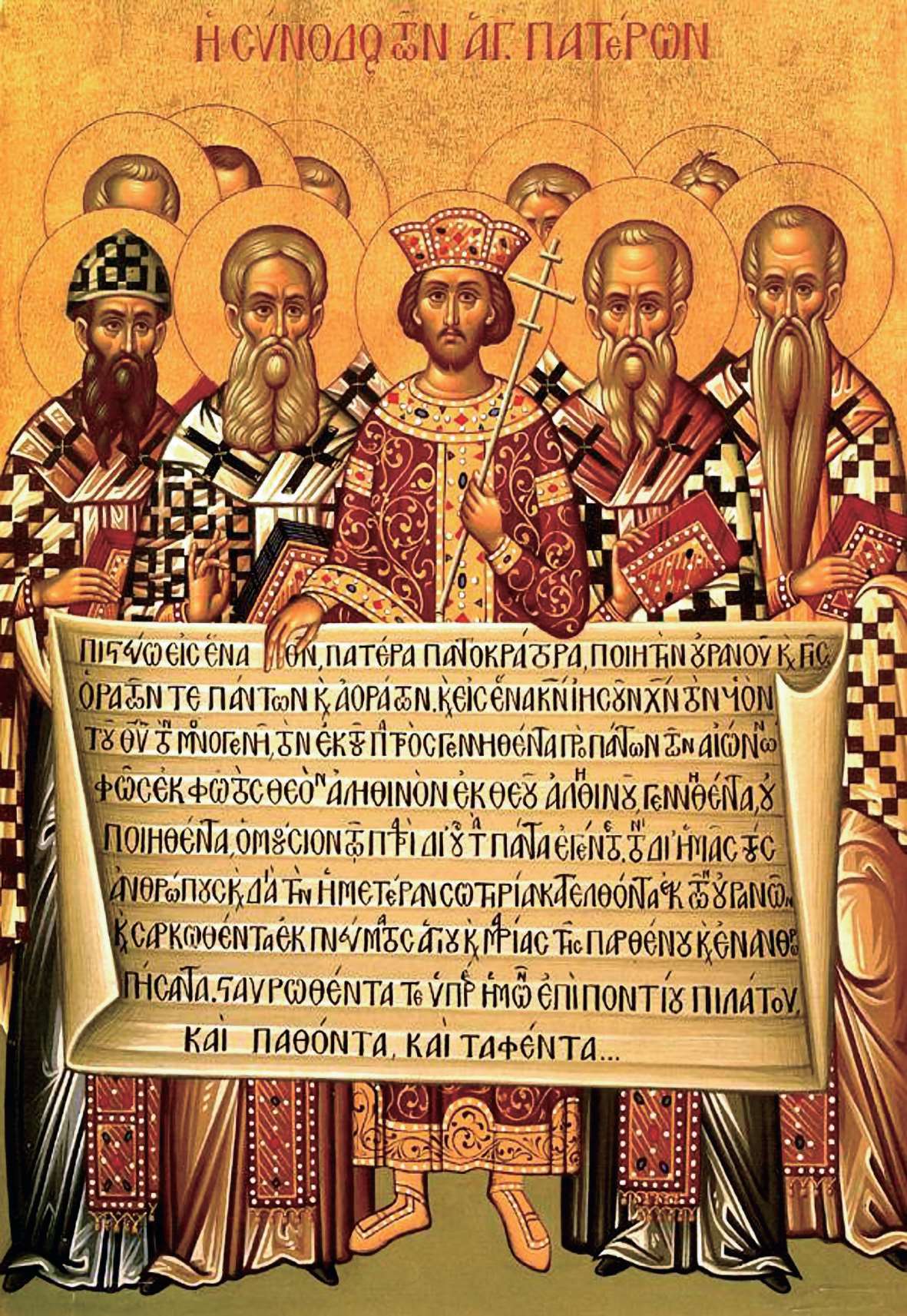

不久以后,君士坦丁与李锡尼乌斯反目成仇。君士坦丁征伐后者的一个理由就是李锡尼乌斯重新开始迫害东方的基督教徒,这面冠冕堂皇的信仰自由旗帜使得君士坦丁赢得了广大东方基督教徒的热烈拥护。此外,在颁布了《米兰敕令》之后,君士坦丁又单独发布了一项政策,将皇帝的私有财产捐赠给基督教会,由此可见皇帝对于基督教已经是格外青睐了。到了公元325年,完成了帝国统一的君士坦丁又秉承“一个帝国、一个皇帝、一个教会”的基本原则,在小亚细亚的名城尼西亚主持召开了基督教世界的第一次大公会议,旨在维护基督教在教义上和组织上的统一。这件事情在基督教发展史上具有极其重要的里程碑意义,开启了基督教大公会议(尼西亚大公会议)之源端。最后,据说君士坦丁在临终前接受了基督教的洗礼,成为第一位皈依基督教的罗马皇帝。因此之故,君士坦丁大帝在基督教会中享有非常崇高的声望,作为基督教的解放者和第一次大公会议的召集者,他甚至被抬高到圣徒的地位,堪与耶稣的众门徒相提并论。

君士坦丁皇帝与尼西亚大公会议

迁都君士坦丁堡

君士坦丁大帝做了两件大事留名青史,一是解放基督教,二是修建并迁都君士坦丁堡。君士坦丁在打败东方皇帝李锡尼乌斯、统一罗马帝国之后,于公元330年把首都迁到了亚欧大陆接壤处的一座名叫拜占庭(Byzantium)的希腊城市,并且以他的名字将这个城市命名为君士坦丁堡。

拜占庭是一座希腊时代的历史名城,也是一个易守难攻的天险之地,这座欧洲最东端的三角形城市一面濒临马尔马拉海,另一面依傍着得天独厚的金角湾,还有一面则与欧洲陆地相连。城市的东北方向是险要的博斯普鲁斯海峡,西南方向通过120英里(约193公里)长的马尔马拉海进入狭长的赫勒斯滂海峡(即今天的达达尼尔海峡),穿过海峡就到了荷马史诗所描述的古城特洛伊。早在公元前7世纪中叶,希腊麦加拉城邦的殖民者就在亚欧大陆接壤处建立了拜占庭。由于地处黑海进入地中海的咽喉部位,又隔着博斯普鲁斯海峡与亚洲大陆相守望,所以拜占庭自古以来就是重要的经济枢纽和军事要地。

公元324年君士坦丁战胜李锡尼乌斯后就开始在拜占庭旧城的基础上修建新首都,他对这座古老的名城情有独钟。在花了6年时间完成新都的修建后,公元330年5月,君士坦丁大帝举行了隆重的新都落成庆典,这座城市也因他而更名为君士坦丁堡。在修建新都的过程中,君士坦丁不仅搜罗了帝国最优秀的建筑人才,而且利用自己的统治权力从希腊和东方各地搜集了大量的艺术珍宝,包括希腊伯里克利时代和亚历山大时代的各种神像和人物雕塑、建筑部件和宗教圣物。君士坦丁堡的皇宫建筑更是精美绝伦,皇宫建造在城市最东端的临海山岩上,不仅风光秀丽,而且壁垒森严。君士坦丁堡市内建有元老院、公众广场、公共浴场、艺术长廊、地下水道,以及用于进行商贸活动的大型市场,毗邻皇宫的地方还修筑了一个堪与罗马的大竞技场相媲美的赛马场。这座长450米、宽130米的U形建筑可以容纳10万名观众,场内陈列着各种精美的雕像、石碑,例如从埃及运来的方尖碑、从希腊德尔菲运来的蛇形铜柱等。爱德华·吉本赞美道:

“一言以蔽之,一切凡能有助于显示一座伟大都城的宏伟、壮丽的东西,一切有助于为它的居民提供便利和娱乐的东西,在君士坦丁堡这座城市的四墙之内无不应有尽有。”

君士坦丁赛马场上的德尔菲蛇形铜柱和埃及方尖碑

伊斯坦布尔街市中矗立的君士坦丁纪功柱

君士坦丁大帝之后的罗马皇帝们(如狄奥多西皇帝等)又不断地对君士坦丁堡进行扩建和美化,使之成为一颗镶嵌在亚欧大陆交汇处的璀璨明珠。公元395年罗马帝国一分为二后,君士坦丁堡就成为东罗马帝国的首都,一直到1453年被土耳其人攻占并改名为伊斯坦布尔(Istanbul)。时至今日,这座历史名城仍然保留着君士坦丁时代的斑斑记忆。

绝对君主制的确立

君士坦丁作为罗马历史上的一位具有划时代意义的政治家和军事家,他的政治理想就是重建一个由新首都、新政体和新宗教共同构成的新罗马帝国。从公元312年打败马克森提乌斯,到公元337年因病去世,君士坦丁作为奥古斯都统治罗马帝国长达四分之一个世纪(公元324年之前是西部的奥古斯都),在位时间仅次于罗马帝制的开创者屋大维。在漫长的统治期间,君士坦丁用新首都君士坦丁堡取代了旧首都罗马,用绝对君主制取代了元首制,同时也为基督教最终取代罗马多神教奠定了基础。他使得陷入严重危机的罗马帝国再度复苏(从西方文化的角度看实为回光返照),此后又在东方世界延续了千年之久。

然而,这个在君士坦丁堡得以延续的罗马帝国已经完全不同于以前那个以罗马为首都的罗马帝国了,它是一个东方化的罗马帝国,一个君士坦丁堡的罗马帝国,质言之,它是一个“非罗马”的罗马帝国。这是一个非常吊诡的概念!这个由戴克里先和君士坦丁所奠立的新罗马帝国后来不仅在形式上分裂为东、西两个帝国(公元395年),而且其蘖枝东罗马帝国又在西罗马帝国被日耳曼民族摧毁之后继续存在了一千年,一直到1453年才被更具有东方特色的奥斯曼帝国毁灭,君士坦丁堡也更名为伊斯坦布尔。

帝国首都从罗马迁移至君士坦丁堡,这件事情本身只具有一种象征性意义,而真正具有实质意义的变化是从共和制和元首制向绝对君主制的转化。君士坦丁在完成帝国统一的过程中,在内政方面也进行了一些重要的改革,主要是加强“内朝”以削弱元老院和政府官员的权力,并且通过直接控制军队和秘密警察来维系强权统治。

从康茂德执政开始,尤其是在“3世纪的危机”时代,一些出身卑微却僭取了近卫军长官之职的暴发户就通过操纵皇帝、越俎代庖而掌握了罗马帝国的政治实权。后来戴克里先和君士坦丁削弱甚至解散了近卫军,却用一批内臣取代了近卫军长官的职位。在君士坦丁时代,这些内臣包括负责皇室内务的寝宫长官,负责传达圣旨和处理政务的办公室长官,负责颁发皇帝法令的司法官,负责国库管理的财政总管,负责处理皇室私产的司库大臣,以及两名负责保卫皇室安全并以钦差身份联络各地军队的骑兵队长和步兵队长。这七位大臣成为皇帝身边炙手可热的权势者,他们各自领导着一批各司其职的专业人士,负责管理皇室内部事务,并且构成了皇帝与帝国各地区、各行政部门之间的联系纽带。这个由皇帝亲信所组成的“内朝”高高地凌驾于元老院、执政官和行省总督之上,在职能上也逐渐取代了帝国的立法机构和政府内阁。与“内朝”官员相呼应,东方宫廷中弄权干政的宦官也在戴克里先时代被引入皇宫中,并在君士坦丁和其后的宫廷政治中扮演了越来越重要的角色。此外,皇帝本人也通过频繁征战而掌握了一支力量越来越强大的直属军队,他们唯皇帝马首是瞻,绝对效忠于皇帝本人,其待遇和战斗力都远远超过了分驻四方的戍边部队。更有甚者,四通八达的帝国大道上还活跃着近万名“驿站员”或“信差”,他们除了传递书信和物资之外,其实际职能越来越蜕变为秘密警察,在“内朝”官员和宦官集团的控制下,监视防范各种隐蔽的和公开的不满情绪及反叛活动。这样一来,罗马帝国就日益演变为一个人人自危的“警察国家”。

自从公元前509年罗马人民推翻王政、建立共和国以来,元老院就成为国家权力的主导者。在传统意义的“共和”体制中,元老院在与罗马人民(公民大会)的权力制衡中始终处于主导地位。恺撒试图改变以元老院为主导的共和国权力关系,但是以失败告终;屋大维却开创了以皇帝为主导的元首制,皇帝(元首、奥古斯都)以“第一公民”的身份,在与元老院的“共和”关系中处于主导地位。这种元首制意义上的“共和”关系从屋大维一直延续到“五贤帝”时代,虽然皇帝与元老院的关系时好时坏、时密时疏,但是从法理上说,元老院仍然是国家的重要权力机构。自从康茂德称帝之后,皇帝与元老院的关系就不断恶化,罅隙日深。塞维鲁建立王朝之后,深知刀剑里面出政权的道理,谆谆教导儿子们要善待军队将士。到了“3世纪的危机”时代,那些兵营出身的皇帝更是把元老院搁置一旁,谁能够得到军队的拥戴,谁就能称帝坐江山。戴克里先收拾乱局,建立“四帝共治”体制,进一步加强军人的统治,并且把元老们从军队中彻底清除出去。从此以后,作为文官机构的元老院中的元老就日益沦为一群帮闲文人,所有的权力都掌握在拥兵自重的皇帝——“皇帝”(Imperator)一词的原意就是凯旋将军或军队大统帅——之手。到了君士坦丁时代,这些帮闲文人甚至成为可有可无的摆设,皇帝颁布的敕令取代了元老院制定的法律,元老院的法权地位伴随着故都罗马的政治地位一起迅速走向没落。君士坦丁迁都之后,又煞有介事地在君士坦丁堡建立了一个元老院,其与罗马的元老院一样都成为装点门面的摆设。至此,东都取代了西都,东方的君主专制取代了西方的共和制和元首制,不久以后,东方的一神教信仰也将会彻底取代西方的多神教信仰。

在罗马政治体制的转变过程中,戴克里先和君士坦丁起到了重要的枢纽作用。但是相比而言,他们两人还是有着很大差异的。戴克里先知人善任,栽培诸帝为自己分治四方,用四帝之间的共治取代了皇帝与元老院之间的“共和”;君士坦丁则大权独揽,通过武力剪灭诸帝,志在实现“一个帝国、一个皇帝”的大一统政治理想。戴克里先维护传统的多神教,迫害一神信仰的基督教,就如同人间有多位皇帝在共同管理着罗马帝国一样;君士坦丁则大力扶持一神信仰的基督教,试图用基督教来取代罗马传统的多神教(这一理想在半个世纪后被狄奥多西一世最终实现),因为统一的罗马帝国只能有一个皇帝。戴克里先虽然引入了东方的君主制,把“第一公民”变成了“主人”和“神”,但是他心中仍然保留着罗马政治的古典情怀,确立了“四帝共治”体制之后就如同苏拉一样急流勇退,其所建帝国终不免分崩离析;君士坦丁则戎马一生皆为权往,生命不息,集权不止,终至人生暮年病逝于征战波斯的途中,然而他所确立的绝对君主制却导致了罗马政治体制的根本变化,塑造了此后百年甚至千年的罗马帝国的基本面貌。

从某种意义上说,如果没有戴克里先和君士坦丁,罗马帝国很可能在经历了“3世纪的危机”之后就土崩瓦解了。因此,他们二人可以说是缓解了罗马帝国的政治危机,延续了帝国的生命。但是他们却从根本上改变了罗马帝国的性质,将其从屋大维确立的元首制改变为东方式的君主专制。就此而言,戴克里先和君士坦丁并没有真正拯救罗马帝国,而只是以饮鸩止渴的方式改变了罗马帝国的危机形态,从而使这种政治危机变得更加深入骨髓和不可救药。因此在君士坦丁死后,罗马帝国就不可阻止地走向了崩溃——帝国先是正式分裂为东、西两个国家实体,不久以后西罗马帝国就在日耳曼民族的冲击下灰飞烟灭;东罗马帝国则在苟延残喘中走上了一条与“罗马”大相径庭的不归之路,直到千年之后被土耳其人收尸入殓。

希腊文化乃至东方文化对于罗马的柔性渗透,自从希腊“战术大师”皮洛士铩羽而归之后就开始了。诚如蒙森所言,只有到了折戟弃盾之时,阿佛洛狄忒的魅力才会发挥作用。在老伽图的时代,面对着希腊文化潜移默化的浸染,这位共和国的精神脊梁不断地谆谆教诲罗马青年千万不要堕入希腊文化的温柔乡中。到了庞培时代,这位征服东方的伟大将军凯旋后,在罗马建立了第一座希腊式的剧场。再往后到了帝制时期,尼禄皇帝开始引进希腊人的竞技比赛,并且不顾九五之尊亲自到剧场中去献艺表演。哈德良皇帝大力借鉴希腊的建筑风格,公然蓄起希腊式的须发,沉迷于男色等东方风尚(提必略、尼禄等皇帝亦有此癖好)。塞维鲁王朝由于多姆娜、麦萨等女性干政的影响,更是把叙利亚等东方地区的诡诈阴损风气带到了罗马的政坛上。到了戴克里先和君士坦丁的时代,东方式的君主专制和君神一体的政治体制彻底取代了罗马的“共和”精神(无论是元老院和罗马人民之间的“共和”还是奥古斯都与元老院之间的“共和”)。被西方(罗马)用锋利的刀剑征服的东方世界(希腊、埃及和西亚),现在反过来用柔靡的文化彻底颠覆了西方的传统,诚如贺拉斯的诗中所言:“被征服的希腊征服了她野蛮的征服者。”

盐野七生认为,君士坦丁是一个做出“渡过卢比孔河”式的重大决断、将古代政治与中世纪政治分隔开来的人。换言之,君士坦丁实为古典罗马帝国的真正终结者,尽管他是一个“伟大的”终结者,就如同中国的秦始皇之于周朝的体制一样。