第I节 罗马的公共建筑

罗马人的建筑风格和文化特点

从王政时期开始,罗马人就注重公共工程的建设,第二任国王努马修建了雅努斯神庙,第四任国王安库斯在台伯河上修筑了罗马的第一座桥梁——萨布里休斯大桥。伊特鲁里亚族的国王老塔克里乌斯统治时期,更是利用先进的工程技术对罗马七丘之间的湿地进行了系统改造,开辟了罗马广场,并在卡庇托尔山上建造了朱庇特神庙。继而执政的塞尔维乌斯修筑了罗马的第一座城墙——塞尔维乌斯城墙,将七丘之城的罗马围成了一个真正意义上的城市,在此基础上才得以推行进一步的制度建设(如创建百人团制度等)。

在共和国时期,公共工程更是被主宰国家事务的罗马权贵们大力推崇,具有一些雄才大略的执政官和监察官都喜欢大兴土木,筹措资金修建罗马大道、引水渠、神庙等公共建筑,如卡米卢斯修建的和谐神庙、阿皮利乌斯主持修建的阿皮亚大道和引水渠等。再往后,庞培为标榜军功在罗马修建了第一座大剧场,恺撒为纪念已故女儿修建了尤利娅选举会场,屋大维为庆祝胜利修建了和平祭坛和阿波罗神庙,阿格里帕则在尤利娅会场旁边修建了万神殿(哈德良时重建)和大浴场,这些公共建筑都是有利于国计民生的,也是为了取悦广大民众。到了帝制时期,罗马皇帝们就开始热衷于修建广场,各种以皇帝之名命名的广场相继出现;由于许多皇帝死后都会被神化,因此皇帝广场往往与同名的神庙相映成趣,如屋大维广场与神庙、韦斯巴芗广场与神庙、图拉真广场与神庙等。与此相应,一些颂扬皇帝功德的凯旋门、纪功柱也被建立起来,如提图斯凯旋门、图拉真纪功柱、奥勒留纪功柱、塞维鲁凯旋门、君士坦丁凯旋门等。这些建筑更多地表现了皇帝的私人功德,与共和国时期旨在改善国计民生的公共建筑已是大异其趣。此外还有皇宫、皇帝别墅和皇帝陵园,如提必略的卡普里岛别墅、尼禄的“金宫”、图密善的帕拉蒂尼皇宫、哈德良在蒂沃利的别墅、奥古斯都陵园、哈德良陵园等。与此同时,竞技场和大浴场等由皇帝出资修建、供人民娱乐的公共建筑也大量涌现,如科洛西姆竞技场、图拉真浴场、安东尼浴场、卡拉卡拉浴场、戴克里先浴场等。这些不同时期修建的公共建筑,尽管旨趣不尽相同,但是都同样显示了罗马人在建筑风格上的宏伟气势和建筑工艺上的高超技能。

位于北非的安东尼浴场遗址

罗马这个民族非常善于学习他人的一技之长。当年罗马人在对外扩张的过程中,只要遭遇到了难以克制的劲敌,他们就会虚心效法对方先进的作战手段和技术,学习研制对方优越的军事装备。例如罗马人在与迦太基人进行海战时,很快就学会了迦太基人高超的造船技术,并发展出具有独创性的新装备(如“乌鸦吊桥”等),战胜了强大的迦太基海军;再如大西庇阿学习汉尼拔擅长的骑兵侧翼包抄战术,最终以其人之道还治其人之身,取得了扎马战役的决定性胜利。

在建筑方面,罗马人同样善于学习其他民族的先进经验:最初是吸收融会了伊特鲁里亚人的工程技术,后来又兼收博采了希腊人的柱式风格和东方的一些建筑元素,将其与罗马人独创的圆顶、拱券等建筑样式相结合,开创了别具一格的建筑范式。在罗马存留至今的一些宏伟建筑中,仍然可以清晰地看到希腊的柱式风格与罗马的圆形结构精妙结合的经典之作,如科洛西姆竞技场、罗马万神殿等。

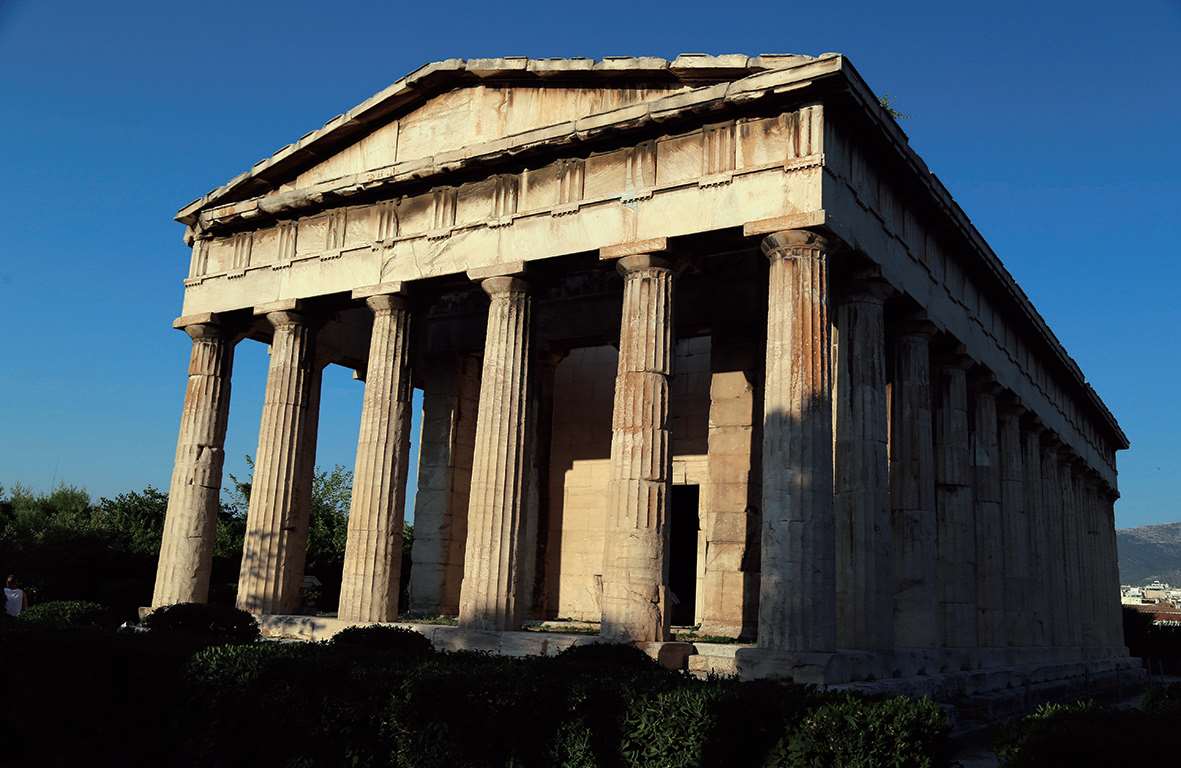

在希腊城邦时代,最重要的公共建筑就是神庙。希腊的神庙都采用了简单易行的长方形平直结构,利用一些巨大的柱体支撑起三角形的庙顶。希腊人在修建神庙的过程中,相继发展出了多利亚式、爱奥尼亚式和科林斯式三种不同的柱式风格。希腊最早出现的柱式建筑叫作多利亚式(约公元前7世纪—公元前6世纪),多利亚式的柱体粗壮结实,具有多利亚人——摧毁迈锡尼文明的北方蛮族——的粗犷之风,柱底没有基座,柱顶由三个从小到大的圆盘构成简单朴素的倒圆锥形,支撑起顶端的横梁。公元前6世纪前后又出现了爱奥尼亚柱式,其柱体修长秀美,具有东方女性的柔美之风(这种柱式风格是从爱琴海东岸的爱奥尼亚地区传至希腊全境的),柱底有圆形基座,柱头上有一对如同绵羊角般的涡轮装饰,显得精美秀丽。到了希腊城邦的鼎盛时期尤其是希腊化时期,希腊人又开创出科林斯柱式,这种柱式显得更加繁缛华丽,最典型之处就是在柱头上精雕细琢了一个毛茛草花篮样式,柱体也显得更加高大宏伟,气宇轩昂。<注:"参见本书第Ⅲ卷中的插图“哈德良在雅典所建的奥林匹亚宙斯神庙遗址”。">在希腊化时期,这三种希腊柱式广泛地流行于小亚细亚、西亚和埃及等东方地区,并且通过伊特鲁里亚人传播到了罗马,在罗马人的神庙和其他公共建筑中发挥了重要作用。

希腊多利亚柱式建筑——雅典广场上的赫淮斯托斯神庙

希腊爱奥尼亚柱式建筑——雅典卫城的厄瑞克透斯神庙

罗马人接受了希腊的柱式风格,并且对其有所改造和发展。例如,罗马人在多利亚式的基础上发展出一种大同小异的塔司干柱式,其主要特点在于将多利亚柱体上的凹槽改变为更加简朴的平面,并在基座上增加了一个柱础;他们还别具一格地把爱奥尼亚式与科林斯式两种不同风格融为一体,即在科林斯式的花篮状柱头上面再加一个爱奥尼亚式的涡轮造型,从而创造了一种全新的混合柱式。

公元2世纪罗马人修建的混合柱式风格的以弗所图书馆

在工艺方面,罗马的柱体与希腊的柱体也完全不同。希腊的柱体是用一个一个石制圆盘摞起来,每两个圆盘之间用铁棍贯通而形成的,然后在柱体外面抹上泥浆,看起来好像是一根完整的柱子,其实是由许多圆盘拼接而成的。而罗马人由于发明了水泥制作,所以使用混凝土技术来整体浇筑柱体,从而使柱体更加坚固耐用,可以建造出气势恢宏的高大建筑,保存的时间也更为长久。

更为重要的是,罗马人还匠心独具地发展出了不同于希腊平直建筑的圆形结构和拱券样式,罗马建筑在技术难度和审美效果上都远远超越了希腊建筑。例如罗马万神殿就是典型的圆形圆顶结构,并且宏大圆形殿堂的前厅采用了希腊的科林斯柱式;罗马人修筑的竞技场也同样天衣无缝地将希腊柱式与罗马拱券结合在一起,整个建筑更加宏伟壮观,在空间效果上也愈显宽阔高大。

希腊柱式与罗马拱券合璧的北非埃尔·杰姆竞技场外观

希腊的公共建筑主要是神庙和剧场,而罗马的公共建筑除了神庙和效法希腊所建的剧场之外,形式更加多样化,大体上可以分为两类:一类是实用的建筑,比如道路、桥梁、引水渠(水道)、城墙等具有现实用途、有利于国计民生的公共设施;另一类则是规模宏大的纪念工程和娱乐场所,如广场、凯旋门、会堂(巴西利卡)、竞技场、公共浴场等,这类建筑主要是用来彰显国家和皇帝的荣耀,或者用于满足广大民众的娱乐需求。

无论是从形式上还是内涵上,都可以明显看出罗马建筑与希腊建筑之间的巨大文化差异。如果说希腊人是一个仰望星空的民族,富有浪漫超逸的气质,那么希腊的建筑也同样表现了一种遨游于天地之间的自由奔放和空灵轻盈的特点。相比之下,罗马人是一个俯抱大地的民族,深具功利务实的秉性,因此罗马的建筑充分表现出一种敦实凝重、气吞山河的恢宏景象,彰显了博大宏伟和气势雄浑的特色。质言之,希腊建筑绽放出温润婉约之美,罗马建筑则喷发出雷霆万钧之力。

罗马帝国的城市建设

公元前30年,屋大维结束了内战,开创了罗马人统治下的长期和平。在其统治的四十多年时间里,屋大维通过大兴土木,将一个用砖土建造的罗马城改造成为一个用大理石建造的罗马城。继屋大维之后,罗马的皇帝们都热衷于修建一些宏伟工程来彪炳自己的业绩功勋,大量的神庙、广场、宫殿、会堂、凯旋门、竞技场、大浴场、大道和引水渠遍布罗马全城,各种公共建筑拔地而起,鳞次栉比,而且造型精美,气势恢宏,罗马已经成为名副其实的世界之都。据后世研究者的统计,公元1世纪时罗马市区的人口已经达到一百万,这在缺乏现代化生活设施的古代世界是匪夷所思的。自从罗马帝国灭亡以后,欧洲在一千多年的时间里再也没有出现过如此规模的大都市,一直到18世纪,英国伦敦的人口才再度达到了一百万。

埃及作为罗马皇帝的私人领地,其首府亚历山大成了罗马帝国的第二大城市。早在希腊化时期,埃及托勒密王国首都亚历山大就已经是东地中海地区最繁华的国际大都市,并取代了雅典而成为希腊的文化中心。希腊的各种哲学思潮和文艺流派都在亚历山大争妍斗艳,地中海世界的聪明才智纷纷麇集于此,亚历山大图书馆的藏书量达到了五十二万余册(这座壮观的图书馆连同其中大量的羊皮卷手抄本不幸在恺撒平定托勒密十三世叛乱的战争中被焚毁)。屋大维吞并埃及之后,直接委派私人代表对亚历山大进行治理。由于埃及本身的经济文化状况优越,此时它又成为罗马皇帝的私人领地,再加上地理位置得天独厚,远离兵祸争端之地,因此亚历山大在罗马帝国时期发展得更加繁荣昌盛,成为整个地中海世界的文化中心,其文明风采甚至超过了罗马、雅典、安条克、帕加马等希腊化城市。在城市建设方面,亚历山大也与罗马城交相辉映,成为罗马帝国的璀璨双星。

除了亚历山大之外,罗马帝国境内还有许多繁华兴盛的城市,例如位于小亚细亚的以弗所、米利都,位于西亚的安条克、帕尔米拉、巴尔贝克等,这些城市早在被罗马人征服之前就已经是发达的城邦和都市,到了罗马帝国时期又获得了进一步发展。此外,在被罗马人征服的帝国西部蛮荒之地,一些新兴的城市也开始出现,如塞纳河畔的卢提西亚,即今天的巴黎;多瑙河畔的文多波纳,即今天的维也纳;不列颠的伦丁尼姆,即今天的伦敦,等等。这些城市在罗马帝国时期打下了最初的根基,经过漫长的中世纪逐渐发展成为著名的国际大都市;还有新吉敦(贝尔格莱德)、卢格敦(今里昂)、科罗尼亚(科隆)等欧洲城市也相继建立起来。在北非地区,一大批罗马新城如同雨后春笋一般拔地而起,例如在迦太基旧址上重建的新迦太基城,今突尼斯的杜加和埃尔·杰姆,阿尔及利亚的提姆加德、摩洛哥的沃吕比利斯等城市。罗马人的城市建筑保持着大体相同的设计风格,整个城市的基本格局和街区分布按照统一的模式来进行复制,仅北非地区就新建了数百座城市。自从屋大维开启了罗马人统治下的长期和平之后,在数百年的时间里,以罗马城为楷模,帝国境内各地都出现了城市建设的热潮,罗马人的建筑水平也因此得到了极大的提高。

有一句大家耳熟能详的名言:“罗马不是一天建成的。”尽管如此,古罗马城仍然表现出很强的规划性,并且为帝国的其他城市提供了样板。从古罗马城的市区复原图中就可以看出这种规划性:整个城市的中心是气势宏伟的罗马广场,广场的两头,分别是高耸着朱庇特神庙的卡庇托尔山和科洛西姆竞技场。四周各种建筑物鳞次栉比,高架的克劳狄乌斯引水渠直通城市中心,巨大的马西莫赛马场(Circo Massimo,即罗马大竞技场)充分展现出罗马帝国的博大气象,其宏大的遗址至今仍然能够令人联想起昔日罗马人赛马竞技的激烈场面。

古罗马城的市区复原图

马西莫赛马场(罗马大竞技场)遗址

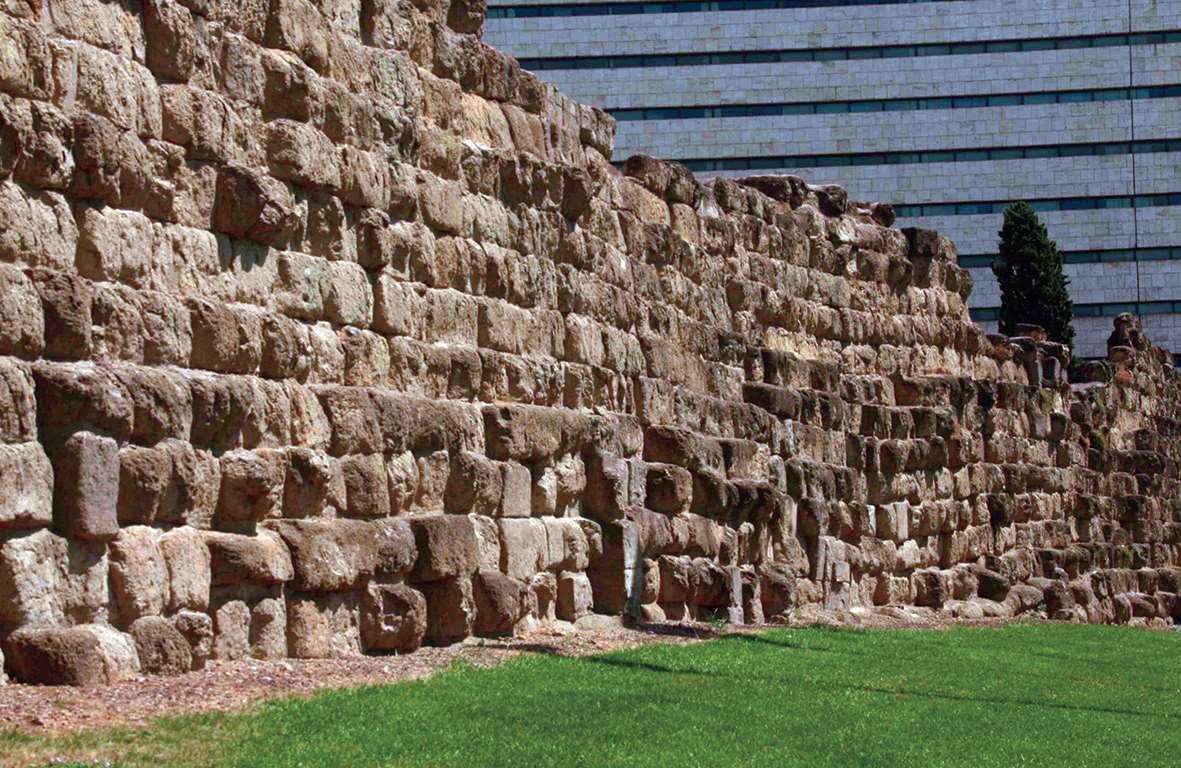

罗马在发展的千余年时间里,先后建立过两座城墙:其一是公元前6世纪王政时期所建的塞尔维乌斯城墙,这座城墙今天在罗马仅剩下几处残墟,面目沧桑;几百年以后,公元3世纪的罗马皇帝奥勒良又筑造了一座规模大得多的城墙,这座奥勒良城墙把作为地中海世界之都的罗马城全部囊括在内,其大部分至今仍然保存完好。

罗马火车站附近的塞尔维乌斯城墙残墟

奥勒良城墙的亚西那里亚城门

“大理石的罗马”

罗马成为光芒万丈的帝国之都,这主要应该归功于屋大维。这位奥古斯都在大权总揽之后,开始对罗马城进行改头换面般的重建,兴建了大量的神庙、广场、祭坛等公共建筑,其中最辉煌的成果就是奥古斯都广场与和平祭坛。奥古斯都广场早在屋大维和安东尼在腓力比战役中打败布鲁图斯之后就开始动工,一直到公元前2年才最终完成,历时近四十载。这座耗时良久、工程浩大的广场汲取了那个时代建筑技艺的精华,它的中心就是巍峨的战神庙。在腓力比战役开始之前,屋大维曾发下誓愿:倘若能够打败布鲁图斯为恺撒复仇,自己愿意给战神马尔斯奉献一座神庙。后来屋大维果然打败了布鲁图斯(不久后又消灭了安东尼),于是他就遂愿建造了一座战神庙,并以战神庙为中心,修建了雄伟的奥古斯都广场。奥古斯都广场占地宽敞,广场的正中位置耸立着由希腊科林斯式大理石柱、三角楣屋顶和精雕细镂的高大庙墙共同构成的马尔斯神庙。神庙两侧的广场上,粗硕的圆柱支撑起高大的回廊,廊顶一个个半圆形的凹槽中,陈列着从罗马始祖埃涅阿斯一直到恺撒的历代英雄人物雕像。这座巍峨壮观的广场构成了罗马的政治文化中心,同时也是一个祭奠神灵和祖先的祭坛,发挥着重要的政治教育功能,展现了崇高典雅的古典风格。

在奥古斯都广场的西南边,屋大维又将尚未竣工的恺撒广场和神庙修筑完成,以此来表示自己对恺撒的感恩之情。于是,在宽阔的罗马广场的北侧,奥古斯都广场和恺撒广场相继矗立起来,为后世皇帝们修建广场树立了典范。不久以后,以皇帝之名命名的各种神庙和广场——韦斯巴芗神庙、涅尔瓦广场、图拉真广场和神庙、安东尼和芙斯汀娜神庙等——就如同雨后春笋一般在罗马广场上拔地而起。

奥古斯都广场和战神庙遗址

由于时光的磨蚀,奥古斯都广场和战神庙也像罗马广场上的其他古老建筑物一样,早已破损不堪,面目全非。但是屋大维建造的和平祭坛却留存于世,其残部经后人修复聚合之后,整体迁移到台伯河畔的博物馆中存放,至今仍然展现着奥古斯都时代的赫赫雄风。

和平祭坛是在屋大维结束罗马内战、关闭雅努斯神庙的大门之后开始修建的,其目的就在于彰显他为饱受战乱之苦的罗马人民所开创的长期和平。这座白色大理石材质的宏伟建筑始建于公元前13年,4年后竣工,虽然在规模上比后来完成的奥古斯都广场稍逊一筹,但是其建筑风格却极为精美细致,充分展示了高超的工艺水平。这座接近正方形的和平祭坛长11米,宽10米,高4米,东西方向开有门洞,通过台阶前往位于中央的高耸祭坛,四周围砌的大理石墙垣上面镌刻着形象鲜活、栩栩如生的浮雕。浮雕图案分为两层,下层是花卉造型,上层则是罗马神灵、始祖、古代英雄以及奥古斯都家族和诸位元老的形象。浮雕的主题表现了神的恩泽以及奥古斯都家族及其祖先祭祀神灵的庄严场面,例如和平女神普润万物、罗马始祖埃涅阿斯向神灵献祭、奥古斯都家族成员参加祭祀活动等情景。和平祭坛用浮雕纪事的方式昭示了从埃涅阿斯经尤利乌斯家族一直到奥古斯都的丰功伟绩,同时也反映了奥古斯都治下罗马帝国风调雨顺、国泰民安的繁盛景象,堪称罗马帝国的盛世丰碑。从艺术风格来看,和平祭坛上的浮雕一改以往艺术品单纯赞美神话人物的传统,开创了彰扬帝王业绩的叙事方式。这种追求真实之美的艺术风格深深地影响了后来的祭坛、凯旋门、纪功柱等建筑造型,在这些建筑物上,人们看到的已经不再是传说中神祇英雄的虚构故事,而是现实中帝王统帅的丰功伟绩。

在两千多年的历史过程中,和平祭坛同样也历尽沧桑。文艺复兴时期,这座已经破损不堪的祭坛被拆毁,部分浮雕和残躯分别辗转运至巴黎、柏林等地。到了20世纪初期,意大利独裁者墨索里尼为了重振古罗马帝国的雄风,组织意大利的技术人员对流散到各地的和平祭坛残部进行了收集修复,并将修复后的和平祭坛整体搬迁到台伯河畔的奥古斯都陵墓旁边。今天人们在作为罗马旅游景点之一的和平祭坛博物馆中,仍然可以一睹这座宏伟祭坛的风采。

和平祭坛上的埃涅阿斯向神灵(通常认为是家神佩纳特斯)献祭的浮雕

和平祭坛上的奥古斯都家族成员参加祭祀活动的浮雕

除了新建的奥古斯都广场和战神庙、和平祭坛、帕拉蒂尼山上的阿波罗神庙,以及最终完成的恺撒神庙和尤利娅选举会场等恢宏建筑之外,屋大维还修缮了弗拉米尼亚大道和罗马市内的一些重要公共设施,并支持阿格里帕修建了万神殿和大浴场等公共建筑。在其统治的四十多年时间里,励精图治的奥古斯都果然把“砖土的罗马变成了大理石的罗马”,同时代的伟大诗人贺拉斯对奥古斯都治下的罗马赞美道:

“整个城市发出耀眼的光芒,

这光芒遮住了阳光,

世上再也没有什么比它更耀眼的光芒了!”

正是在奥古斯都重建的基础上,一座雄伟壮丽的帝国之都开始在台伯河畔迅猛崛起。

尤利乌斯-克劳狄王朝和弗拉维王朝时期的著名建筑

屋大维去世之后,在尤利乌斯-克劳狄王朝和弗拉维王朝统治期间,罗马城又涌现出一些气势如虹的巨大建筑。例如尼禄修建的“金宫”,不仅占地极广(时人戏称几乎囊括了整座罗马城),总面积达80万平方米,而且布满了琼楼玉宇,雕梁画栋,并辅之以幽邃林木、湖光野趣,充分展示了出众的艺术创造力。特别是其中著名的八角形大厅,造型雅致,装潢精美,极尽奢靡豪华,其首创的圆顶结构为后来的罗马建筑开创了新风。可惜这座金碧辉煌的皇宫不久以后毁于一场火灾,在“金宫”的尼禄巨幅雕像和人工湖一带,后来的罗马皇帝韦斯巴芗和提图斯分别修建了著名的科洛西姆竞技场和提图斯浴场。

科洛西姆竞技场堪称罗马帝国存留至今的最壮观的建筑物,已经成为罗马的典型标志。这座因尼禄巨像而得名的圆形竞技场(实为椭圆形竞技场)占地两万平方米,竞技场的长轴为188米,短轴为155米。整个竞技场的周长为527米,其环形拱廊的外墙高达48.5米,可分为4层:下面3层分别采用了罗马塔司干式、希腊爱奥尼亚式、希腊科林斯式柱体与罗马拱券相结合的建筑风格,充分表现了罗马建筑博采众长和创造更新的特点;第4层则用水泥黏合砖石而砌成。竞技场内部的观众席由下至上共分为30余排,分别供皇帝及皇室其他成员、元老贵族、骑士或商人、平民百姓等不同社会阶层人士就座;最上面一层没有座位,妇女和下等人只能站着观看竞技活动。

希腊的剧场通常采取半圆形或扇贝形结构,表演的舞台居中而建,观众席则呈扇贝状围绕舞台展开。罗马人则把希腊的剧场发展成为一种封闭式剧场或竞技场,不仅在结构上开创了圆形或椭圆形的表演场所,而且在圆形竞技场的四周开通了许多供观众出入的通道。例如,科洛西姆竞技场的环状围墙四周共建有80条供人们出入的拱廊通道,通过石砌阶梯直接通往竞技场内的观众席;内圈也有50余个规模不一的阶梯,联通不同层级的观众席。我们今天的大型体育场就是受到了罗马竞技场的这种圆形结构和开放通道的建筑模式的启发,一旦遇到紧急情况,人们可以迅速地疏散撤离。罗马竞技场坚实厚重的中央舞台地面之下,挖空并建有许多相互联通的房间和回廊,以供准备上场竞技的角斗士和猛兽以及工作人员使用;罗马人甚至还设计了以机械滑轮来操控的升降设施,以便将野兽从地下通道提升至地面,进行斗兽表演。总之,科洛西姆竞技场将精妙的设计、卓越的工艺、坚固的结构和优美的造型融于一体,兼具希腊的元素与罗马的风范,充分体现了罗马建筑的实用、坚固和美观的文化特色。科洛西姆竞技场无论是从外形景观还是内部构造来说,均可谓是精美绝伦,无可挑剔,其雄浑的场面和恢宏的气势,淋漓尽致地展现了罗马帝国气吞万象的霸道格局。

罗马科洛西姆竞技场的恢宏气势

罗马帝国境内有三大竞技场,它们分别是罗马的科洛西姆竞技场、北非的埃尔·杰姆竞技场(在今突尼斯),以及意大利北部的维罗纳竞技场。北非的埃尔·杰姆竞技场建于公元3世纪初期,被后世西方作家称为“罗马帝国在非洲存在的标志和象征”。维罗纳竞技场比罗马的科洛西姆竞技场还要早建40余年,它或许对韦斯巴芗建造罗马竞技场产生了一定的影响。这些竞技场皆场面宏大,气势磅礴,与罗马科洛西姆竞技场交相辉映,争妍斗艳。

北非的埃尔·杰姆竞技场

意大利的维罗纳竞技场

除了这三大竞技场之外,罗马人还在帝国疆域各地修建了许多竞技场。正如扇贝形剧场是希腊城邦的象征一样,圆形竞技场也是罗马帝国境内每个大城市的典型标志。在公元79年毁于火山喷发的意大利南方重镇庞贝、法国南部城市奥朗日、克罗地亚海滨城市普拉、西班牙古城梅里达,以及曾经作为四帝共治都城之一的德国名城特里尔,都建有巨大的圆形竞技场。这些曾经充斥着残忍的格斗场面的罗马建筑遗址,至今仍然激发起参观者们的无尽回想。

德国特里尔竞技场遗址

根据罗马时代流传下来的壁画资料和文字记载,可以得知罗马竞技活动的场面极为血腥残忍。竞技活动通常可以分为如下“三部曲”:

上午是人与狮子、老虎、大象、野牛、长颈鹿等各种大型动物之间的格斗表演,但凡是罗马人能够捕捉到的动物,都会送到竞技场中供斗兽士们进行搏杀,以此来取悦看台上的皇帝、贵族和广大民众。罗马皇帝不仅是人类的统治者,也是自然界的主宰,他可以下令把非洲的狮子、大象和长颈鹿,波斯和印度的老虎等动物运送到罗马来供人杀戮与取乐。由于斗兽活动频繁举行,有些动物甚至因此而灭绝,例如有一种摩洛哥象就是在罗马人的斗兽活动中绝迹的。这种充满了血腥味的斗兽活动非常惊心动魄,大量猛兽和斗兽士血溅竞技场,不仅使崇尚暴力的罗马人欣喜若狂,而且也表现了罗马帝国统辖四海、睥睨万邦的博大气象。

中午时分开始上演第二部,即现场处决罪犯。罗马人是一个嗜血的民族,他们在疆场上杀敌建功,闲暇之时也喜欢观赏杀人活动。竞技场通常也是刑场,罗马人把一些罪犯押送到竞技场上公开处决,特别是在公元1世纪中叶以后,当罗马帝国的统治者开始镇压基督教时,罗马人就把一些基督徒驱赶到竞技场中,或者将他们钉在十字架上,然后放出狮子、老虎等猛兽来对其进行撕咬。而罗马观众们看到这种血淋淋的残酷情景,兴奋异常,全场欢呼雀跃,人声鼎沸。

下午的表演是一天当中的高潮部分,由角斗士上场进行一对一的厮杀。一场竞技活动往往会祭出数十成百甚至上千个角斗士,他们彼此捉对厮杀,大多数角斗士都会当场殒命竞技场,只有少数优胜者才得以存活。一场角斗下来,整个竞技场就变成了血流成河的屠宰场,最后会有一批人专门来处理尸体和清除血迹。到了罗马帝国的鼎盛时期,如图拉真时代,一年之中竟然会举行170多场竞技活动。整座科洛西姆竞技场可以容纳5万名观众,再加上在顶层站立观看的妇女和奴隶,人数甚至可达七八万。如此宏大的阵势,在众目睽睽之下不断上演刀光剑影的杀戮场面,比起今天体育场中的足球比赛或其他体育竞技,无疑更富有刺激性,同时也为嗜血成性和渴望光荣的罗马人重现了战场杀敌的激烈场面。

反映罗马人斗兽情景的马赛克壁画

除了尼禄“金宫”和科洛西姆竞技场之外,尤利乌斯-克劳狄王朝和弗拉维王朝时期的著名建筑还包括提必略在卡普里岛建造的豪华别墅、克劳狄乌斯在罗马市内修建的著名引水渠、提图斯征服犹太之后在罗马广场上建造的巍峨凯旋门、图密善在帕拉蒂尼山上修筑的壮丽皇宫等。这些建筑物都非常雄伟壮观,表现了罗马帝国开创之初君临世界的昂扬气度。

“五贤帝”时代的经典建筑

到了“五贤帝”的黄金时代,罗马帝国进入了太平盛世,国家兴旺发达,百姓安居乐业。图拉真、哈德良等皇帝不仅励精图治,而且也喜欢大兴土木来张扬自己的文治武功,一大批气势恢宏的公共广场、凯旋门、纪功柱、图书馆以及皇帝别墅等建筑相继涌现。如涅尔瓦广场(该广场原本由图密善开始建造,后因图密善被元老院处以“记录抹煞罪”而以继任皇帝涅尔瓦之名来命名并最终完工),图拉真广场、市集和纪功柱,哈德良重建的罗马万神殿、新建的哈德良别墅、哈德良陵(圣天使堡)以及在希腊、小亚细亚、不列颠等地建造的大量神庙、图书馆、城墙等建筑,安东尼·庇护与芙斯汀娜神庙,埃利乌斯大桥(通往哈德良陵),马可·奥勒留纪功柱等。这些运用混凝土技术和高超工艺而建造的宏伟建筑物大多残留至今,让后世得以领略罗马帝国盛期的辉煌景象(关于这些宏伟建筑的图像资料,可参阅前面相关章节)。

自奥古斯都以来,罗马的皇帝们都喜欢修建以自己名字命名的广场,配之以凯旋门或纪功柱,以此来炫耀自己的卓著功勋。这些皇帝广场往往都修建在宽阔的罗马广场的北边。在诸多皇帝广场之中,图拉真广场是规模最大、占地面积最广的,它不仅包括神庙、图书馆、会堂、纪功柱等彰显国家实力的建筑,而且还包括了惠及民生的图拉真市集,将兴邦与爱民的理想熔于一炉。在图拉真时代以及后来很长一段时间里,图拉真广场都成为罗马帝国的政治、宗教和经济中心,至今历经沧桑的广场遗址和高耸入云的纪功柱仍然在传扬着“五贤帝”时代的旷世雄风。

在罗马帝国的全盛时期,罗马广场上布满了各位皇帝所建的广场和神庙:图拉真广场、奥古斯都广场、恺撒广场、涅尔瓦广场、和平广场(亦称韦斯巴芗广场)、安东尼·庇护与芙斯汀娜神庙以及后来修建的马克森提乌斯会堂(君士坦丁会堂)沿着古老的罗马广场的北翼一字排开,极大地扩展了早已是宏宇林立的罗马广场的范围。随着帝国版图的日益扩大,作为帝国中心的罗马城以及作为罗马城中心的罗马广场也在不断扩展。一个罗马帝国的公民,站立在宽阔的罗马广场上,眺望着一座座气势宏伟的广场、神庙、会堂和纪功柱,心中的豪迈之情就会油然而生。此时此刻,方能够深切体会“条条大道通罗马”的无尽意蕴。

这些蔚为壮观的广场、神庙、会堂等,由于时光的磨蚀而逐渐颓败,至今已是面目沧桑。到了20世纪上半叶,意大利独裁者墨索里尼更是雪上加霜,“别出心裁”地对罗马广场进行了破坏性改造。这位满脑子想要重现帝国昔日荣耀的政治野心家,不仅在意大利建立了国家法西斯党,恢复了古代的独裁制度,而且效法奥古斯都和图拉真等人大兴土木,在古罗马广场的废墟上修建了一条宽阔的帝国大道。这条为了炫耀个人权威和迎接来访的德国元首希特勒而修建的帝国大道,自西向东斜穿过图拉真广场、恺撒广场、奥古斯都广场、涅尔瓦广场以及和平广场的遗址,将这些浑然一体的古代广场撕裂开来。今天游客们在罗马的帝国大道上漫步,仍然可以感受到这条现代化的大道硬生生地把昔日辉煌的罗马广场截成了畸零的两半。

将罗马广场截为两半的帝国大道

“五贤帝”时代宏伟壮观的建筑大手笔,除了图拉真广场、罗马万神殿等之外,哈德良在罗马郊外亲自设计和监督建造的哈德良别墅也堪称建筑史上的典范。这位仰慕希腊文化风采的罗马皇帝在多次巡游全国的过程中,不仅借鉴和发扬了希腊的建筑元素,而且收集了大量的东方艺术珍品,将其用于哈德良别墅的修建中。由于哈德良本人精通建筑艺术并勇于创新,他把罗马的圆顶拱券与希腊的柱式装饰相结合,并充分利用湖光山色,将精美的琼宇瑶池、亭台楼阁建造于秀丽的自然环境之中,并用大量高雅的艺术品进行装点。这座占地80公顷,周长达5公里,耗时近20年却很少被哈德良居住——这位喜爱巡游的皇帝长年奔波于帝国的四方边境——的古典园林式别墅,将建筑、雕塑和自然风光非常协调地融为一体,开创了西方巴洛克风格之先河。哈德良别墅因其建筑风格上的崇高典雅和秀美幽邃而被后人称为“人间伊甸园”,并被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。作为古代的“万园之园”,哈德良别墅可与近代法国的凡尔赛宫、清代中国的圆明园相媲美,但在时间上却比后二者早了1000多年。

“五贤帝”时代之后,帝国运道开始由盛转衰,工程气象也渐显颓势。但是由于罗马人的建造技术已经非常成熟,因此在此后的数百年间,罗马仍不乏一些重要的建筑精品出现,如塞维鲁凯旋门、卡拉卡拉浴场、戴克里先浴场、马克森提乌斯会堂、君士坦丁凯旋门,以及君士坦丁在希腊古城拜占庭重建的新首都君士坦丁堡,等等。这些建筑物虽然也不失宏伟气度,但是与奥古斯都和“五贤帝”时代的经典之作——奥古斯都广场、科洛西姆竞技场、图拉真广场、罗马万神殿等——相比,终不免显得矫饰有余而内蕴不足,而且在艺术手法和工艺材料等方面还具有邯郸学步、模仿抄袭之嫌。例如,科洛西姆竞技场旁边高高矗立的君士坦丁凯旋门,三拱三门的建筑形式配以四根高大俊秀的科林斯式圆柱,并饰以大量造型精美的人物浮雕,整个建筑看起来宏伟挺拔、精致典雅,然而其造型不过是对此前数百年来凯旋门建筑形制的简单模仿,门墙上和内壁上的许多浮雕更是直接从图拉真、哈德良、马可·奥勒留时代的建筑物上面硬搬过来的。这种借前人经典来装点门面的矫饰风气,恰恰表明了罗马帝国晚期建筑艺术的沦落。

哈德良别墅中希腊柱式风格与罗马圆形因素合璧的庭院遗址

哈德良别墅中精美雕塑与湖光树影交相辉映