第III节 古道西风,帝国夕阳

君士坦丁死后,罗马帝国再度陷入了分裂状态。最后一个实现了短暂统一的罗马皇帝狄奥多西一世在临终前正式把罗马帝国分为东西两块,从而形成了罗马与君士坦丁堡之间旷日持久的分野与对峙。狄奥多西一世一方面把基督教确立为罗马的国教,另一方面却下令禁绝了传承千年的奥林匹亚竞技会,这些做法意味着古希腊罗马文明的终结。与帝国的分裂相呼应,多瑙河、莱茵河彼岸的日耳曼民族也开始大举入侵和迁徙到罗马帝国的土地上,占地为王,建立了一个个各自为政的蛮族王国。曾经辉煌的罗马帝国已经沦落为任人宰割的鱼肉,卡庇托尔的骄阳陨落了,罗马文明正在走向黯淡的终场。

君士坦丁王朝的后继者

戴克里先隐退之后很快就在政治上处于失势状态,乃至晚年眼见妻女受人宰割却无力相助,他心中的凄苦又有谁人得知?君士坦丁则在生命的最后时刻仍然大权在握,极尽权势,然而其生前死后却经历了许多家庭伦理悲剧。所谓“最是无情帝王家”,君士坦丁家族的骨肉相残也从另一个方面印证了罗马帝国的衰亡历程。

早在“出道”之初,为了缔结政治联姻,君士坦丁就与原配离婚(二人生有一子),迎娶了前西方正帝马克西米安的女儿、马克森提乌斯的妹妹法乌斯塔为妻。此后君士坦丁为了笼络东方正帝李锡尼乌斯,又把自己的妹妹君士坦提娅嫁给了后者。在后来的权力之争中,君士坦丁先后杀死了岳父马克西米安、小舅子马克森提乌斯和妹夫李锡尼乌斯,以及后二者的儿子。公元326年,已经一统江山的君士坦丁又以莫须有的乱伦罪名,将自己与前妻所生之子——已经成为“恺撒”的克里斯普斯(Crispus)和皇后法乌斯塔处死。及至君士坦丁大帝去世时,他身后留下了三个儿子(均为法乌斯塔所生)、两个同父异母的兄弟和四个侄子。

公元337年君士坦丁死在东征波斯的途中,他的遗体被运回君士坦丁堡进行安葬(罗马皇帝以往都是实行火葬,但是由于君士坦丁皈依了基督教,所以按照基督教的习俗进行土葬)。当时,在君士坦丁的三个已经被授予“恺撒”称号的儿子中,长子君士坦丁二世(Constantine II)和幼子君士坦斯(Constans)分别远在莱茵河防线和多瑙河防线,无法赶回君士坦丁堡来参加葬礼,只有近在安条克的次子君士坦提乌斯回到首都主持了葬礼。就在这次葬礼上,君士坦丁大帝的两个同父异母的兄弟以及两个较为年长的侄子都神秘地被人杀害,另外两个年幼的侄子加卢斯(12岁)和尤利安(6岁)则幸免于难。阴谋的幕后主使者很可能就是君士坦提乌斯(为了避免太多的继承者来分享权力),然而此事却并未被深加追查,最后不了了之。葬礼结束后,君士坦丁的三个亲儿子来到潘诺尼亚进行了会晤,现在他们都从“恺撒”升格为“奥古斯都”,并把罗马帝国一分为三:长子君士坦丁二世统治帝国西部的高卢、西班牙和不列颠;次子君士坦提乌斯统治帝国东部的色雷斯、小亚细亚、叙利亚和埃及;幼子君士坦斯则统治中部的意大利、潘诺尼亚、马其顿、希腊和北非等地。形同虚设的元老院追认了这个既成事实,君士坦丁大帝呕心沥血完成的一统江山又陷入了三分天下的破裂之中。

曾几何时,手足三人就上演了兄弟阋墙的悲剧。首先是老大与老三为了争夺北非的管辖权而在意大利北部的阿奎莱亚发生了军事冲突,长兄君士坦丁二世战败并被杀,他所统辖的帝国西部地区尽数落入三弟君士坦斯手中,帝国再次出现了以亚得里亚海为界的格局。控制东方的二哥与统治西方的三弟井水不犯河水地和平相处了十年之久,君士坦提乌斯踞守在君士坦丁堡,全力应对咄咄逼人的波斯人;君士坦斯则守卫着从莱茵河到多瑙河的漫长防线,不断抵御日耳曼人的入侵浪潮。但是兄弟两人在内政管理方面,都出现了宦官当道的情形,而且三弟君士坦斯的军队中已经融入了大量的蛮族将士——由于与罗马军团长期隔河相对,一些日耳曼蛮族纷纷以个人或部落为单位而渗透到罗马军队中,成为替罗马帝国戍边的蛮族军人。公元350年,当君士坦斯率领军队前往高卢的巴黎时,麾下的日耳曼族军官马格伦提乌斯(Magnentius)发动了叛乱,仓皇出逃的君士坦斯被骑兵追上并杀害。远在东方的君士坦提乌斯得知消息后,匆忙与波斯国王达成停战协议,并指定自己的堂弟加卢斯为“恺撒”,由其坐镇安条克防范波斯人,自己则亲率大军奔赴西方为三弟报仇。经过一番迂回作战,君士坦提乌斯相继夺取了北非和西班牙,兵锋直指马格伦提乌斯的老巢高卢。大势已去的叛将马格伦提乌斯在里昂自刎而亡,君士坦提乌斯在公元353年重新统一了罗马帝国。

然而一波刚平,一波又起,坐镇安条克的“恺撒”加卢斯虽然是君士坦提乌斯的堂弟,但是他的父亲和伯父应该都是在十多年前君士坦丁大帝的葬礼上被君士坦提乌斯害死的。现在他在东方独当一面,复仇之心日益炽烈,开始对君士坦提乌斯安插在自己身边的官员进行清除。于是,城府极深的君士坦提乌斯在表面上对加卢斯虚与委蛇,暗地里则安排计谋将加卢斯诈骗至米兰,用极刑处死。

加卢斯死后,他的弟弟尤利安被君士坦提乌斯指定为新的“恺撒”。这位从小对希腊哲学充满兴趣的文弱书生被君士坦提乌斯皇帝委派去镇守莱茵河防线,面对强大的法兰克人、阿勒曼尼人等日耳曼部族。满脑子柏拉图主义的尤利安成功地胜任了这项艰难的工作,他以羸弱之躯率领罗马军团冲锋陷阵,取得了斯特拉斯堡大捷等一系列军事胜利,很快就赢得了将士们的衷心爱戴,并把高卢治理得井井有条。君士坦提乌斯皇帝在宫廷宦官的挑拨下,对副帝尤利安多方刁难,迫使尤利安麾下士兵将其推举为帝。公元361年春季,君士坦提乌斯率军从安条克返回西方讨伐叛逆,尤利安被迫整军备战。就在双方的战争一触即发之际,56岁的君士坦提乌斯因病身亡(临终前也像其父君士坦丁大帝一样受洗成为基督教徒)。公元361年底,尤利安兵不血刃地登上了皇帝的宝座。

尤利安是一位颇有争议的罗马皇帝,主要是因为他一改君士坦丁父子对待基督教的友善态度,在《米兰敕令》颁布半个世纪之后再一次对基督教进行压制。这位热爱希腊哲学和文化的皇帝,虽然并没有像尼禄、德基乌斯、瓦勒良等人那样迫害基督教徒,却取消了前两位皇帝给予基督教的许多优惠政策(如国家捐资教会、免除神职人员的赋税等),并且下令重建此前遭到基督教徒破坏的罗马多神教神殿。虽然他的这些举措都是旨在恢复基督教与罗马传统宗教之间的平等关系,抑制基督教一家独大的发展趋势,但是已经从君士坦丁父子的亲基督教政策中尝到甜头的基督教徒们却对尤利安的倒退措施表现出极大的不满。因此在尤利安死后,随着后来的罗马统治者进一步转向大力扶持基督教甚至最终把基督教确立为罗马国教,尤利安在后世基督教世界中就被赋予了“叛教者尤利安”的恶名。正如他改变了前任皇帝对待基督教的亲善态度一样,他也对势头日盛的宦官集团进行了清除,大大精简了宫廷的机构和人员。但是在他死后,这种源于东方宫廷的宦官政治也如同根植于东方文化土壤的基督教一样,又在罗马帝国迅猛地发展起来。

公元363年,这位深受希腊哲学思想影响的罗马皇帝又一次受到“亚历山大综合征”的激励,发起了征服波斯的战争。他的军队一路势如破竹,已经越过了底格里斯河,兵临波斯王国首都泰西封。但是在一场遭遇战中,身先士卒的尤利安不幸被一支突如其来的标枪刺中腹部,不治身亡,时年31岁,统治罗马帝国还不到两年时间。

在弥留之际,这位年轻的奥古斯都像希腊哲学家苏格拉底和罗马哲学家皇帝马可·奥勒留一样,发表了一通“生为苦恼,死乃解脱”的人生感悟。他的遗体火化后——因其不是基督教徒——被运送到小亚细亚的塔尔苏斯安葬,一路上受到了基督教徒和“异教徒”(即罗马传统宗教信仰者)的迥然相异毁誉不一的相待,“异教徒早已把他们的这位可爱的英雄归入由于他的力量才得以享受人间香火的众神之列,而基督教徒们的咒骂声则直将这位背教者的灵魂追入地狱”(爱德华·吉本)。

尤利安是君士坦丁家族中的最后一位男性后裔,且身后无嗣(此前死去的君士坦丁二世、君士坦斯、君士坦提乌斯和加卢斯也均无子嗣),君士坦丁王朝(公元307年—公元363年)至此终结。

瓦伦提尼安王朝

尤利安死后,军队推出了一位平庸无为的基督教徒约维安(Jovian)为帝,这位黑马式的皇帝仅仅在位7个月就神秘地死去了。在其短暂的执政期间,约维安与波斯国王签订了和约,并且废除了尤利安压制基督教的所有法令,重新开始推行优待基督教的政策。

公元364年初,在约维安死后帝位空缺的情况下,一位名叫瓦伦提尼安(Valentinianus)的日耳曼籍武将被推举为罗马皇帝。在此之前,罗马帝国已经有过出身于西班牙、高卢、北非、叙利亚、潘诺尼亚等地的皇帝,但是日耳曼人成为罗马皇帝还是破天荒的事。毕竟西班牙等地区早已成为罗马帝国的行省,当地人民已经日益罗马化了,而日耳曼人却长期构成了罗马帝国的强劲对手,仍然属于不会说希腊语甚至拉丁语的“蛮族”。由此也可以看出罗马帝国人才缺匮的窘迫情形,在公元4世纪中后叶,罗马帝国已经不只是处于“蜀中无大将,廖化作先锋”的尴尬境地,甚至到了“罗马无领袖,蛮族坐江山”的荒唐地步。

瓦伦提尼安身上虽然流着日耳曼人的血液,但他却是在潘诺尼亚出生长大,他父亲是作为日耳曼族雇佣兵而加入罗马军队的,他本人也长期在罗马军中服役,以骁勇善战而著称,曾经出任过北非、不列颠等地的军队司令官。被拥立为帝之后,缺乏文化教养的瓦伦提尼安深知自己无力独立承担起领导帝国的重任,就提名弟弟瓦伦斯(Valens)作为共治皇帝,由其分管帝国的东部地区,他本人则全力应对莱茵河和多瑙河彼岸的那些与自己同属于日耳曼血统的各蛮族部落。

瓦伦提尼安一生戎马倥偬,深深了解日耳曼人的文化习性和作战方式,并且不拘一格地提拔了许多与他一样勇猛剽悍的日耳曼人成为罗马军队将领,因此他在统治罗马帝国的10年期间,有效地遏制了莱茵河和多瑙河沿岸的各支日耳曼蛮族的侵扰。公元375年11月,瓦伦提尼安在与蛮族代表会谈时因突发脑出血而猝死,他的年仅16岁的儿子格拉提安(Gratianus)非常顺利地继位成为帝国西方皇帝,帝国东部仍然在瓦伦斯的治理之下。叔侄两位皇帝精诚合作,相互扶助,东方的波斯王国正处于权力继承前的内耗之中,而北方的日耳曼各部落也在遭受瓦伦提尼安的连续打击之下暂时处于偃旗息鼓状态,整个罗马帝国似乎又进入了一个和平稳定的中兴时代。然而,就在这一个风平浪静的短暂间歇期,亚欧大草原上正在酝酿着即将彻底摧毁罗马帝国的可怕风暴,这一次风暴的搅动者是连日耳曼蛮族都闻风丧胆的匈奴人。

公元前2世纪中叶以后,从中国西汉的汉武帝一直到东汉的汉和帝期间,中国军队不断地打击北方草原上的匈奴民族,迫使匈奴人中的北支(北匈奴)掉头向西逃窜,从而推动了整个亚欧大草原上民族大迁徙的“多米诺骨牌运动”。一些生活在北方草原上的游牧民族,如月氏人、阿兰人、阿瓦尔人、马扎尔人等,纷纷在如同滚雪球一般日益强大的匈奴集团的挤压下向南迁徙。而这股来势汹汹的民族大迁徙浪潮的最后一波,就是原本生活在多瑙河地区的哥特各部落。哥特人虽然属于剽悍的日耳曼民族,但是对于从天而降、茹毛饮血的匈奴人,同样也是谈虎色变。他们把匈奴人描述为“一群长成人样的动物,是从前住在森林中的恶魔与被赶出哥特人的魔女媾和而生”。在匈奴人的威逼之下,哥特人开始了向多瑙河以南地区的大迁徙。

公元376年,居住在多瑙河北岸的西哥特人派遣使者向罗马东部皇帝瓦伦斯提出请求——允许他们迁移到多瑙河南岸定居。作为条件,他们愿意为罗马帝国提供兵力,并在罗马帝国境内和平地从事农耕生息。正苦于兵源枯竭的瓦伦斯皇帝很快就接受了西哥特人的请求,于是数十万哥特人就整体渡过了多瑙河,来到罗马帝国的色雷斯等地区定居。然而,这些携带武器且野性未泯的哥特难民很快就忍受不了迁徙地的恶劣环境和罗马官员的腐败统治,于是他们故伎重演,又开始对罗马居民进行烧杀劫掠。以前的日耳曼人只是蛰伏在多瑙河北岸伺机而动,抢劫之后又逃回到北岸的原始森林中;而现在的西哥特人则是整个部落都居住在罗马帝国境内,大张旗鼓地对罗马居民进行攻击劫掠。在此情况下,瓦伦斯皇帝不得不组织帝国军队对西哥特人进行讨伐,但是在公元378年8月的哈德良堡(今土耳其的埃迪尔内)战役中,罗马军队遭到挫败,瓦伦斯皇帝本人也死于战火。西哥特人继续扩大劫掠的范围,东哥特人也步其后尘进入罗马帝国的潘诺尼亚地区定居。

面对着瓦伦斯皇帝战败身亡、帝国东部群龙无首的紧迫情况,西部皇帝格拉提安不得不邀请富有军事经验却赋闲在家且与自己有杀父之仇的狄奥多西出来收拾乱局。公元379年,年仅19岁的格拉提安任命狄奥多西为帝国东部皇帝,其享有与自己同等的权力地位,他希望依靠这位深具潜力的武将来拯救帝国于狂澜之中。

4年以后,格拉提安在巴黎被不列颠军团司令官马克西姆斯杀害,帝国的东西部实际上都落入狄奥多西的手中。虽然格拉提安的同父异母弟弟瓦伦提尼安二世(Valentinianus II)在名义上仍然是帝国西部皇帝,但是这个尚未成年的孩子不过是一个政治傀儡罢了。到了公元392年,连这个政治傀儡也被手下的家臣杀害,狄奥多西就名正言顺地成为罗马帝国唯一的皇帝了。

狄奥多西“大帝”与基督教的国教化

狄奥多西(Theodosius,公元346年—公元395年)是罗马帝国最后一个被称为“大帝”的皇帝,这个称呼来自后世的基督教徒,能拥有这个称呼倒不是由于狄奥多西的文治武功,而是因为这位皇帝把基督教确立为罗马帝国的国教,从而使基督教终于迎来了扬眉吐气、唯我独尊的大好时光。

狄奥多西出生于西班牙,他的父亲曾是瓦伦提尼安皇帝麾下的得力大将,屡建战功;狄奥多西从青年时代起就跟随父亲南征北战,积累了丰富的军事经验。格拉提安继位之后,狄奥多西的父亲遭到政敌诬陷,被不明就里的格拉提安处以死刑,狄奥多西也退回到西班牙的家乡隐居。帝国东部皇帝瓦伦斯被西哥特人杀死之后,格拉提安想起了这位隐居乡间的死囚之子,为了收拾残局、重振帝国,格拉提安皇帝不惜降尊纡贵,派人到西班牙把狄奥多西带回罗马。这位年轻的皇帝当面与狄奥多西化解前嫌,将共治皇帝的头衔赋予了33岁的狄奥多西,让他接替已故的瓦伦斯去统治罗马帝国的东部地区。

狄奥多西接任东部皇帝之后,招兵买马、整饬军纪,多次打败了侵犯骚扰的哥特人。但是他并没有把哥特人赶回多瑙河北岸,而是允许他们继续居住在南岸的潘诺尼亚和色雷斯地区,从事农业耕作,部落中的青壮男子可以加入罗马军队。这样一来,罗马军队中的日耳曼蛮族成分就变得越来越突出了,蛮族雇佣兵逐渐成为罗马军团的主力。

在共和国的大部分时期,罗马军团的将士清一色由罗马公民所组成。根据不同财产资格而划分的公民百人团,在军团作战中扮演不同的角色,其中财产等级越高的百人团成员,如贵族、骑士等富裕阶层,通常构成骑兵、重甲兵等军队主力。到了马略的军事改革以后,失去土地的罗马无产者逐渐成为军队的主要成分,根据财产资格来划分兵种的等级制度也被取消,军队效忠的对象日益由共和国变成了发军饷的军事统帅。进入帝国时期,军队的成分就变得更加杂乱了,一些没有公民身份的外省人,甚至外国人也为了谋生而参加军队。及至卡拉卡拉把公民身份赋予罗马帝国境内的所有自由人之后,任何人甚至奴隶都可以参军了。到了公元4世纪,罗马公民越来越不愿意服兵役了,而作为罗马帝国主要敌人的日耳曼蛮族则开始以个人身份或者以部落为单位加入罗马军队中,从而使得抵御蛮族入侵的罗马军团中竟然充斥了大量被拉丁语蔑称为“Barbarus”的蛮族人。用这样的军队来保家卫国,罗马帝国焉有不亡之理?

与恺撒、屋大维、图拉真甚至君士坦丁等“大帝”相比,狄奥多西虽然在开疆拓土方面乏善可陈,但是他却在十多年的执政期间一直驰骋于罗马帝国的广阔疆域,抵御着一支支入侵的外敌。狄奥多西之所以能在罗马历史上留名,主要是缘于两件事,其一是把基督教确立为罗马帝国的国教,其二是在临终之前把罗马帝国一分为二。

与君士坦丁、君士坦提乌斯等亲基督教的皇帝不同,狄奥多西并非在临终之际才皈依基督教会,他在登基第二年因患重病而接受了基督教的洗礼,并神奇地恢复了健康。从此以后,他就对基督教的上帝坚信不疑,并且深受米兰主教安布罗斯(Ambrose)的宗教思想的影响。这位在基督教会史上享有盛名——安布罗斯与修道运动的著名代表杰罗姆以及基督教神学巨擘奥古斯丁并称为早期教会的三大圣徒——并被教会封圣的米兰主教,不仅构成了罗马帝国东西方两位皇帝狄奥多西和格拉提安之间的重要联络渠道,而且也是他们的精神导师,两位皇帝对安布罗斯的意见和建议几乎是言听计从,将其视为基督委派的“牧羊人”。在安布罗斯的影响下,狄奥多西从公元380年开始,持续不断地颁布了一系列法令,对罗马传统宗教进行了严酷打击和全面取缔,把基督教推上了国家宗教的至高地位。

基督教徒把罗马帝国的一切多神教信仰通通称为“异教”,自其产生之初就表现出一种与“异教”不共戴天的敌对态度。《米兰敕令》颁布之后,获得合法地位的基督教会并不满足于与“异教”平起平坐的处境,得陇望蜀地诱使君士坦丁父子采取更加优待基督教的政策。特别是在“叛教者尤利安”死后,继任的皇帝们都是基督教徒,罗马帝国的宗教政策也一改宽容平等的基本宗旨,越来越倾向于打压“异教”。

按照罗马帝国的惯例,从恺撒和屋大维开始,罗马皇帝都身兼终身制的大祭司长之职,作为罗马传统宗教的最高领袖。这个惯例一直延续到君士坦丁父子,他们都是到临终时才皈依基督教,在此之前一直保持着罗马大祭司长之职。但是到了格拉提安称帝时,这位同样深受安布罗斯主教影响的年轻皇帝明确地拒绝出任大祭司长,并且废除了自罗马建国以来一直存在的维斯塔神庙的女祭司制度。与他如出一辙的狄奥多西更是下令撤除了安置在元老院议事厅门前的胜利女神像,这尊手握长枪的女神塑像是罗马人勇往直前、战无不胜的经典象征,早在共和时代就一直矗立在元老院门前。但是到了狄奥多西时代,这尊象征着胜利与光荣的雕像终于被搬走了,保守的元老们只能暗地里哀叹帝国之觞,罗马人所向披靡的胜利时代已经一去不复返了。

狄奥多西皇帝不仅下令拆除了供奉朱庇特、密涅瓦等传统神灵的神庙,砸毁了大量的神像(同时也极大地摧残了美轮美奂的古典艺术),而且还率领军队来到罗马元老院,迫令元老们在朱庇特和基督之间做出选择。在刀剑的环伺之下,元老们以压倒性的多数票选择了基督,只有一位不愿屈服的资深元老以自杀的方式表示了抗议。元老院的表决结果在法理上意味着基督从此取代了朱庇特而成为罗马帝国的保护者,罗马从一个诸神平等的宗教宽容国度变成了一个只许信仰基督耶稣的一神教国家。狄奥多西还下令关闭了珍藏着大量希腊、罗马“异教”书籍的图书馆,全面禁止举办崇拜宙斯等神灵的奥林匹亚竞技会,这项从公元前776年在希腊开启、持续了一千一百多年未曾中断的古代文化盛会,终于在公元393年被罗马皇帝勒令废止。狄奥多西也曾三令五申地禁止普通民众在家中祭拜家族祖先和守护神,违者将受到严厉的惩罚,甚至危及生命。由于狄奥多西的一系列法令,已经风雨飘零的“异教”彻底沦落为“邪教”,遭到全面禁绝;而曾经被罗马帝国当作“邪教”迫害了数百年之久的基督教却扬眉吐气、修成正果,最终成为唯我独尊的罗马国教。

罗马市政厅前的胜利女神像(复制品)

“在那个巨大的机体或外遭强敌入侵,或内部缓慢腐败的情况下,一种纯洁、低级的宗教却于不知不觉中深入人心,在沉静和隐蔽中逐渐成长,因遭到反对而精力倍增,终于在朱庇特神庙的废墟上竖起了胜利的十字架的旗帜。”(爱德华·吉本:《罗马帝国衰亡史》)

除了把基督教推上罗马国教的高位,狄奥多西还现身说法地演示了皇帝与上帝之间的权属关系,从而为中世纪基督教文明的“君权神授”理论提供了活生生的历史根据。在一次镇压希腊北部城市帖撒罗尼迦民众暴乱的活动中,狄奥多西皇帝由于滥杀无辜而遭到了安布罗斯主教的谴责,主教禁止皇帝进入米兰大教堂,并要求皇帝在公开场合为此事进行忏悔。刚愎自用的狄奥多西与安布罗斯陷入了长达八个月的僵持状态,最终还是在以上帝为后盾的安布罗斯面前表示了屈服。至尊的皇帝摘除了身上所有象征权力的饰物(皇冠、宝剑、权杖等),当众跪倒在身穿豪华主教盛装的安布罗斯面前,以谦卑的口吻表达了忏悔之意,请求后者(代表上帝)的宽恕。这件真实的事情与后来被罗马教会杜撰出来的所谓“君士坦丁赐礼”——据说在写给罗马主教西尔维斯特的一封信中,君士坦丁大帝把罗马城和意大利以及帝国西部所有行省和城市的世俗统治权全部授予了西尔维斯特主教及其继承者(指历代罗马教皇)——一起,共同构成了中世纪教权高于王权或“君权神授”理论的重要依据。公元1077年,当神圣罗马帝国皇帝亨利四世被罗马教皇格利高里七世革除了教籍,不得不素衣赤脚在意大利卡诺莎城堡门前的雪地里站立了三天三夜,请求教皇的宽恕时,他效法的先例就是数百年前跪倒在安布罗斯主教膝下的狄奥多西皇帝。

因此之故,在狄奥多西去世之后,他被基督教会赋予了“大帝”的称号,与另一位“大帝”君士坦丁一样受到后世基督教徒们的景仰。在后来制作的狄奥多西皇帝和君士坦丁皇帝的画像、雕像中,其头顶上出现了如同基督教圣徒彼得、保罗等人所拥有的光环。

安布罗斯主教阻止狄奥多西皇帝进入米兰大教堂

罗马帝国的分裂与蛮族大入侵

公元395年1月,48岁的狄奥多西因病辞世,临终之前,他把帝国一分为二,分别交给了他的两个儿子——以君士坦丁堡为首都的东罗马帝国由18岁的长子阿卡狄乌斯统治,以米兰为首都的西罗马帝国则由年仅10岁的幼子霍诺里乌斯继承。同时,狄奥多西皇帝还任命了深受信任的汪达尔人(日耳曼民族之一)斯提利科(Stilico)为军队统帅和帝国摄政——主要辅佐尚未成年的西罗马帝国皇帝霍诺里乌斯。

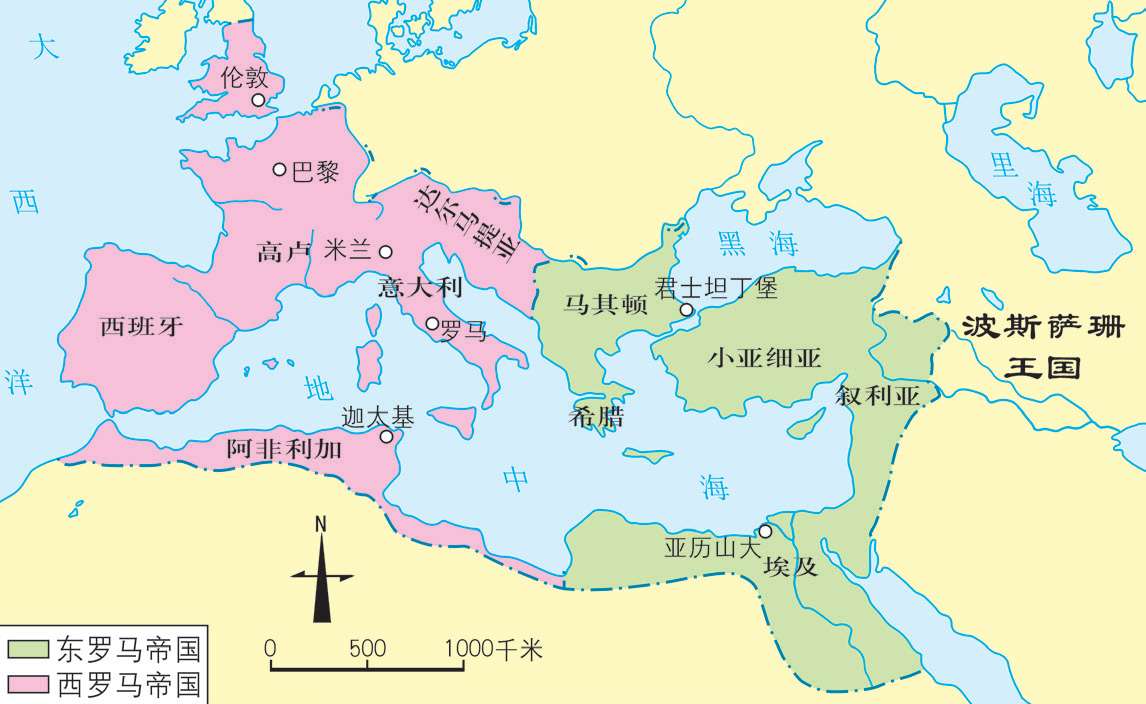

这一次的分裂不同于前,以往罗马帝国曾多次分为东、西两个部分,由两位皇帝(甚至四位皇帝)来共同治理,但是它仍然属于同一个帝国,而且东、西两位皇帝中有一位具有更高的权威性,另一位不过是他的异地代理人(共治皇帝)罢了。但是在狄奥多西死后,罗马帝国却从法理上正式分裂为两个彼此独立的帝国,即东罗马帝国和西罗马帝国。这两个帝国各有自己的首都和元老院,有各自为政的政府机构和军队编制,甚至使用不同的官方语言——西罗马帝国使用拉丁语,东罗马帝国使用希腊语。两个帝国以当年屋大维和安东尼相对峙的亚得里亚海为界,从公元395年以后就分道扬镳,此后再也没有合并过,由此翻开了东欧文明与西欧文明各自发展的历史篇章。如果说以前的帝国二分只是一种行政上的分治,那么这一次就是一种政治上的决裂,而且很快就导致了文化上的彻底分野。从此以后,东罗马帝国在政治体制上全面走上了东方君主专制的道路,西罗马帝国则在北方蛮族的冲击下很快就灰飞烟灭,进入分崩离析且旷日持久的封建状态。甚至连已经成为罗马国教的基督教,也形成了以罗马教会为首的西派教会和以君士坦丁堡教会为首的东派教会之间的对垒,二者渐行渐远,最终分裂为彼此对立的罗马公教会(Roman Catholic Church,即罗马天主教)和希腊正教会(Greek Orthodox Church)。

东、西罗马帝国的划分

就在狄奥多西去世的同年,西哥特人首领阿拉里克(Alaricus)开始率军侵入巴尔干地区,从此以后就不断地侵扰希腊、意大利等地。汪达尔人出身的西罗马帝国军队统帅斯提利科与阿拉里克进行了多次战争,均以胜利告终,这位同样来自日耳曼民族的罗马将军因抵御西哥特人等蛮族入侵、捍卫罗马疆域有功,被后人誉为“最后的罗马人”。然而在公元408年,功高盖主的斯提利科被宦官操纵的西罗马帝国皇帝霍诺里乌斯以叛逆罪名处死(尽管霍诺里乌斯先后娶了斯提利科的两位女儿)。西罗马帝国从此失去了国家栋梁,奸佞当道,阿拉里克趁机开始围攻罗马城。在先后两次围城获得罗马元老院的赎金之后,阿拉里克的军队终于在公元410年8月24日攻入罗马城,对这座千年古都进行了长达五天的大肆洗劫。数十万西哥特士兵把罗马的财富劫掠一空,于第六天早晨在阿拉里克的率领下离城而去,罗马城如同遭受蹂躏的弃妇一般在凄风苦雨中瑟瑟发抖。

罗马这座屹立在帝国心脏地区的千年古都,自从公元前390年曾一度被高卢人短暂占领之后,在整整八百年的时间里,从来没有遭受过外敌的侵扰。这座曾经令四方强敌闻风丧胆的不败之城,现在终于沦为蛮族肆虐的俎上鱼肉。当时正在巴勒斯坦地区进行隐修和翻译《圣经》的著名教父圣杰罗姆(St.Jerome)闻讯后写道:“这座称霸世界、把全世界置于自己统治之下的城市,如今却屈膝在蛮族面前。啊,上帝啊!无信仰的暴徒把手伸向了您的遗产,冒渎了您建设的神殿!”罗马城的陷落以及对此事背后的深层原因的诠释,促使基督教另一位著名圣徒奥古斯丁撰写了鸿篇巨著《上帝之城》。

劫掠罗马之后的西哥特人一路向西,在高卢南部的图卢兹地区短暂居住;不久后又在另一支日耳曼民族法兰克人的挤压下向南迁徙,越过比利牛斯山脉进入伊比利亚半岛,在西班牙建立了西哥特王国。

继西哥特人之后,东哥特人、汪达尔人、法兰克人、阿勒曼尼人、勃艮第人、伦巴第人等日耳曼部族也纷至沓来,相继越过多瑙河和莱茵河侵占罗马帝国的各地区;盎格鲁人和撒克逊人则渡过英吉利海峡进入不列颠。更有甚者,连匈奴人也开始剑指罗马。被称为“上帝之鞭”的匈奴王阿提拉(Attila)先是率部威逼君士坦丁堡,迫使东罗马帝国与之缔结了“同盟”协议(447年);然后又掉头向西,于451年攻入意大利,并于翌年与罗马主教利奥一世在罗马城郊进行了一次神秘谈话后,在上帝的感召下退兵而去(实际情况可能是由于阿提拉军中暴发了大瘟疫而不得不退兵)。在诸多蛮族部落的轮番攻击下,罗马帝国已经沦为一块任人宰割的禁脔。

公元5世纪的蛮族大入侵不同于此前几个世纪的蛮族骚扰,它已经由抢了就走的劫掠活动变成了占地为王的迁徙征服。毫无抵抗能力的罗马帝国只能通过与一支蛮族结盟的方式来抵抗另一支蛮族的入侵,事实上现在已经不再是罗马人与蛮族之间的战斗了,而是各个蛮族部落在罗马帝国的土地上争强斗狠。东罗马帝国由于其版图大部分位于亚洲和非洲(只有色雷斯、马其顿和希腊在欧洲),远离莱茵河、多瑙河的是非之地,尚可偏安一隅,苟且自保;西罗马帝国则成为虎狼争食的热土,历尽磨难,最终被一支支蛮族部族大卸八块——西哥特人在西班牙确立了统治,东哥特人占领了意大利(后来又被伦巴第人取代),汪达尔人取道高卢、西班牙并跨越直布罗陀海峡控制了北非,法兰克人、阿勒曼尼人和勃艮第人瓜分了高卢,盎格鲁人和撒克逊人则在不列颠建立了政权,统一的西罗马帝国最终被肢解成为一个个各自为政的蛮族王国。

日耳曼各部族对西罗马帝国的瓜分

狄奥多西“大帝”的继承者们,就在这种乱象丛生的环境中艰难地维系着风雨飘摇的罗马帝国。东罗马帝国皇帝阿卡狄乌斯执政13年(公元395年—公元408年)后去世,他的儿子狄奥多西二世在强势母亲尤多克西娅摄政的情况下成为傀儡皇帝。此后东罗马帝国就与西方世界渐行渐远,并长期深陷于太后弄权和宦官当道的东方传统中(除了查士丁尼大帝等个别皇帝之外),后来又在迅猛崛起的阿拉伯帝国和突厥帝国的威逼下逐渐萎缩。西罗马帝国的霍诺里乌斯统治了28年(公元395—公元423年)之久,去世后其外甥瓦伦提尼安三世继位,在汪达尔人洗劫罗马城之前遇刺身亡(公元455年)。此后西罗马帝国就完全陷入混乱之中,皇帝频繁变换,几乎都难逃杀身之祸。公元475年,权臣奥列斯特将自己15岁的儿子罗慕路斯·奥古斯都(Romulus Augustus)推上了帝位。一年以后,奥列斯特被蛮族雇佣兵首领奥多亚克(Odoacer)杀死,西罗马帝国的最后一位皇帝——叫了一个无比荣耀的名字的小罗慕路斯·奥古斯都也遭到废黜。此后的300多年间,西方世界再也没有皇帝了,任凭各个蛮族王国占地为王,一直到公元800年查理大帝才再度称帝。因此,公元476年在西方历史上通常被看作罗马帝国灭亡、古代历史结束的标志。辉煌的罗马帝国灰飞烟灭,西方文明从此堕入了蛮荒的“黑暗时代”和闭塞的封建社会。

西罗马帝国灭亡后又过了1000年的时间,在君士坦丁堡苟延残喘的东罗马帝国才被信仰伊斯兰教的土耳其人送进了历史的墓冢(1453年)。

公元455年6月15日,已经在北非迦太基建立了王国的汪达尔人,在其首领根西里克(Genseric)的率领下,通过西西里岛和撒丁岛再次攻占了罗马。以“文化破坏者”而著称的汪达尔人对已经遭到西哥特人洗劫的罗马城进行了更加暴虐的摧残,他们对罗马城进行了长达14天的烧杀掳掠,临走时还一把火将宏伟壮丽的罗马城烧成一片废墟,然后满载而归地返回迦太基。汪达尔人对罗马城的焚毁,以一种终极形式实现了狄多女王和汉尼拔的诅咒——从曾经遭到罗马人无情焚烧的迦太基城,来了一群野蛮的毁灭者,他们以更加酷烈的方式将历史的报应降落到奄奄一息的罗马帝国头上。

今天人们来到繁华的罗马市区可以看到,高耸的卡庇托尔山与宏伟的罗马竞技场之间,曾是罗马帝国的政治中心——气势恢宏的罗马广场,如今却只剩下一大片满目疮痍的历史废墟,这就是当年汪达尔人烧杀掳掠所留下的遗迹。站在这片历尽沧桑的断壁残垣中,遥想当年罗马帝国气势如虹的胜景,耳边又回响起了小西庇阿在焚烧迦太基时深沉吟咏的荷马诗句:

“神圣的特洛伊必有毁灭的一天,

普里阿摩斯和他那持戟挥矛的人民也必有屠戮的一天。”

夕照之下的罗马废墟