第I节 塞维鲁王朝与“3世纪的危机”

诸帝争权的内乱

角斗士皇帝康茂德死后,安东尼王朝也随之终结,罗马帝国再一次像暴君尼禄被杀、尤利乌斯-克劳狄王朝终结时一样,陷入了争权夺利的内乱之中。公元192年的最后一天康茂德被情妇和内侍谋杀而死,第二天即公元193年1月1日,已经66岁高龄、与康茂德同为执政官并在军中享有威望的普布利乌斯·赫尔维乌斯·柏提纳克斯(Publius Helvius Pertinax,公元127年—公元193年)就被近卫军长官莱塔斯和元老院共同推举为新皇帝。柏提纳克斯是意大利一位获释奴隶的后代,早年充军,通过个人的出色表现,从军队基层一路升迁,历经元老院元老、行省总督、罗马市政官等要职,并在公元192年与皇帝康茂德共同担任了罗马执政官。这位出身寒微、一生谨慎的年迈老叟在毫无准备的情况下被天上掉下来的馅饼砸中,成为罗马帝国的皇帝。因此他甫一上位,即试图恢复哲学家皇帝马可·奥勒留的治国方略,与元老院精诚合作,克己奉公。但是他却忘记了近卫军在帝国政治生活中的重要作用,忽略了对扶持他上台的近卫军长官莱塔斯的犒劳。于是,已经被康茂德宠坏了的近卫军在莱塔斯的煽动之下袭击了皇宫,仅仅称帝87天的柏提纳克斯被刺杀而死。莱塔斯和弑君的士兵们在近卫军营地策划了一场帝位竞标拍卖,出价高者为帝,经过一番竞逐,帝位最后由前阿非利加总督马可·狄第乌斯·尤利安努斯(Marcus Didius Julianus,公元137年—公元193年)竞得。这个荒唐的竞争结果在近卫军的胁迫之下被元老院接受,但是驻扎在罗马各边防前线的军团将士却表示了异议,他们纷纷举起了为柏提纳克斯复仇的义旗,拥兵自重的行省总督们开始觊觎罗马的帝位。

当德高望重的柏提纳克斯被推举为皇帝时,在前线各地统兵的后辈将领们都对新皇帝表示了宣誓效忠。但是当世家子弟出身的尤利安努斯依靠金钱攫取了帝位之后,立即就招致了各地将领们的极大不满,他们尤其对养尊处优、骄横跋扈的罗马近卫军操纵政治的做法深感愤慨。在这种情况下,近潘诺尼亚(今匈牙利至奥地利一带)行省总督塞维鲁、不列颠行省总督阿尔比努斯、叙利亚总督尼格尔纷纷起兵,试图凭借实力来浑水摸鱼,逐鹿中原。

出身于北非的近潘诺尼亚总督塞维鲁首先联合同乡阿尔比努斯,许诺其以“共治皇帝”的称号,先稳住后方,然后利用地理优势率军直取罗马。众叛亲离的尤利安努斯皇帝迫于民怨杀死了翻云覆雨的近卫军长官莱塔斯,接着自己也被近卫军士兵杀死。塞维鲁很快就控制了罗马政局,然后由“共治皇帝”阿尔比努斯坐镇里昂,监管罗马,自己则率领大军奔赴东方与争夺帝位的叙利亚总督尼格尔会战。经过一番激烈的决战——决战地点就在五百多年前亚历山大大帝与波斯皇帝大流士三世会战的伊苏斯平原,塞维鲁战胜并杀死了尼格尔,旋即又回过头来打败了长期驻守里昂、白白浪费了三年时光的阿尔比努斯,后者兵败自戕,塞维鲁再度完成了罗马帝国的统一(公元197年)。

从康茂德被杀,到塞维鲁削平群雄,重整河山,其间经历了四年的时间。但是早在公元193年4月,身为近潘诺尼亚总督的塞维鲁就已经在士兵的拥戴下称帝自立,并在一个多月后控制了罗马政局,得到了元老院的认可。因此,塞维鲁王朝的历史通常从此时算起。

迦太基的诅咒——北非出身的皇帝塞维鲁

塞普提米乌斯·塞维鲁(Septimius Severus,公元145年—公元211年)出生于阿非利加行省的濒海城市大莱普提斯(今利比亚境内),属于骑士阶层。北非原为迦太基的领地,公元前2世纪迦太基被罗马征服之后,意大利人陆续移民至此,与当地居民通婚,形成了混血的北非人,塞维鲁家族即属于此类人群。塞维鲁在青年时代即来到罗马求学,后来逐渐步入仕途,历任保民官、法务官等职,获得了元老席位。公元180年塞维鲁被指派到叙利亚担任军团长,正好在叙利亚总督柏提纳克斯手下供职,与后者交情甚笃,因此他后来打着为柏提纳克斯复仇的旗号进军罗马,也是名正言顺的。公元193年,塞维鲁在沧海横流中脱颖而出,成为第一个出身于北非的罗马皇帝。

第一位出身于北非的罗马皇帝塞维鲁

自图拉真以后,出身于外省的罗马皇帝已不罕见,但是罗马皇帝如果出身于北非或者阿非利加却具有完全不同的文化意义。根据罗马传说,当年罗马人的始祖埃涅阿斯在浪迹迦太基时,曾对盛情相待的狄多女王始乱终弃,遭到了焚身而亡的狄多女王的诅咒;后来罗马人又毁灭了迦太基城,汉尼拔在临终之前再一次对罗马人发出了强烈的谴责。这种“楚虽三户,亡秦必楚”的咒语如同阴霾一般笼罩在罗马帝国的上空,塞维鲁王朝的建立意味着狄多诅咒的初次应验;待到二百多年以后一支已在北非建国的日耳曼民族汪达尔人渡海北上焚毁罗马,则是这个历史魔咒的最终应验。

在康茂德时代的后期,已逾不惑之年的塞维鲁在卢格杜南西斯高卢行省(首府设在里昂)担任总督期间,与一位叙利亚祭司之女尤利娅·多姆娜(Julia Dommna)结婚。这个精明能干的女人此后一直伴随在塞维鲁身边,帮助他获取帝位和治国理政,同时也将某种“非罗马式的”或“东方式的”因素注入塞维鲁家族的血胤之中。爱德华·吉本认为,这种向传统自由观念挑战的“非罗马式的”因素是从康茂德开始的,正是这位角斗士皇帝“为塞维鲁家族开辟了道路”。事实上,这种“非罗马式的”君主专制因素虽然可以在此前的一些罗马暴君——如卡利古拉、尼禄、图密善、康茂德等——身上找到痕迹,但是它真正在罗马帝国成为常态,却是肇端于塞维鲁王朝,最终确立于戴克里先和君士坦丁时代。这种专制政体的一个最主要的特点,就在于元老院已经形同虚设或者彻底废弃,军队(而非拱卫首都的近卫军)成为决定政治格局的唯一因素。

当塞维鲁掌握了罗马政权之后,这种北非加叙利亚的“非罗马式的”基因就开始逐渐暴露出来。塞维鲁在公元193年首次率军攻入罗马时,就强行解散了近卫军,将一万名近卫军将士全部驱逐出罗马,而用他的军团卫队来取而代之。但是鉴于尼格尔和阿尔比努斯等势力还在觊觎帝位,塞维鲁在表面上仍然对元老院礼敬有加,极力表明自己是马可·奥勒留的事业继承者(他称帝后把“马可·奥勒留”加入自己的名字中),甚至把被暗杀和遭谴责的康茂德的遗骸也迎进了哈德良陵园。他还采取了一些果敢措施来确保首都的粮食供应和治安维稳,得到了广大民众的拥戴。但是当塞维鲁消灭了所有对手、重新统一了罗马之后,他就开始大力突出个人和家庭的重要因素,将皇权高高地凌驾于元老院之上。他不仅把自己和妻子多姆娜、两个儿子卡拉卡拉和盖塔的全家福肖像镌刻在罗马钱币上和绘制于各种壁画浮雕中,而且把多姆娜确立为“奥古斯塔”,即皇后(多姆娜因此成为第一个登上罗马帝国皇后宝座的东方人),把年仅八岁的长子卡拉卡拉确立为“皇帝事务参与者”,即皇储。更有甚者,塞维鲁开始用专制的手段来清理元老院,并且明确声称自己要像当年的马略和苏拉一样,毫不容情地对反对派元老——此前支持尤利安努斯、尼格尔和阿尔比努斯的元老们——进行严厉处罚。一批又一批元老遭到了清肃。与此形成鲜明对照,军人的待遇却得到了极大的提高,薪金上调、升迁顺畅,而且军团士兵还被允许正式结婚。这些措施使得塞维鲁赢得了广泛的军心,而元老院却如同敝帚一般被搁置一旁。就此而言,塞维鲁是罗马政权军事化的始作俑者,因此他被后世历史学家评价为“非罗马式的专制君主”。

屋大维开创的元首制实际上是皇帝(奥古斯都)和元老院的“两头政治”,即皇帝与元老院相互倚重,协调共治。屋大维之后虽然有些暴君(如尼禄、图密善等)独断专权,破坏了元首制或“两头政治”的平衡关系,但是这种权力倾斜的现象往往在暴君死后很快就会得到扭转,帝制时期的元老院虽然不像共和国时期那样强大,但是仍然能够在一定范围内制约君权。然而从塞维鲁王朝开始,军阀出身的皇帝大权独揽,把军队将领的地位置于元老院之上,用外省的军团来取代主要是意大利籍的近卫军。军队成为攫取政权和维系政权的主要因素,文官制的元老院已经形同虚设。这样一来,罗马的政体形式实际上就蜕变为一种“非罗马式的”或“东方式的”君主专制,它与罗马传统的共和制和元首制都迥然不同,其典型例证就是东方的帝王,如一手遮天、为所欲为的埃及法老、巴比伦国王和波斯皇帝。当然,塞维鲁王朝只是首开先河,真正的君主专制要到戴克里先和君士坦丁皇帝那里才最终确立。

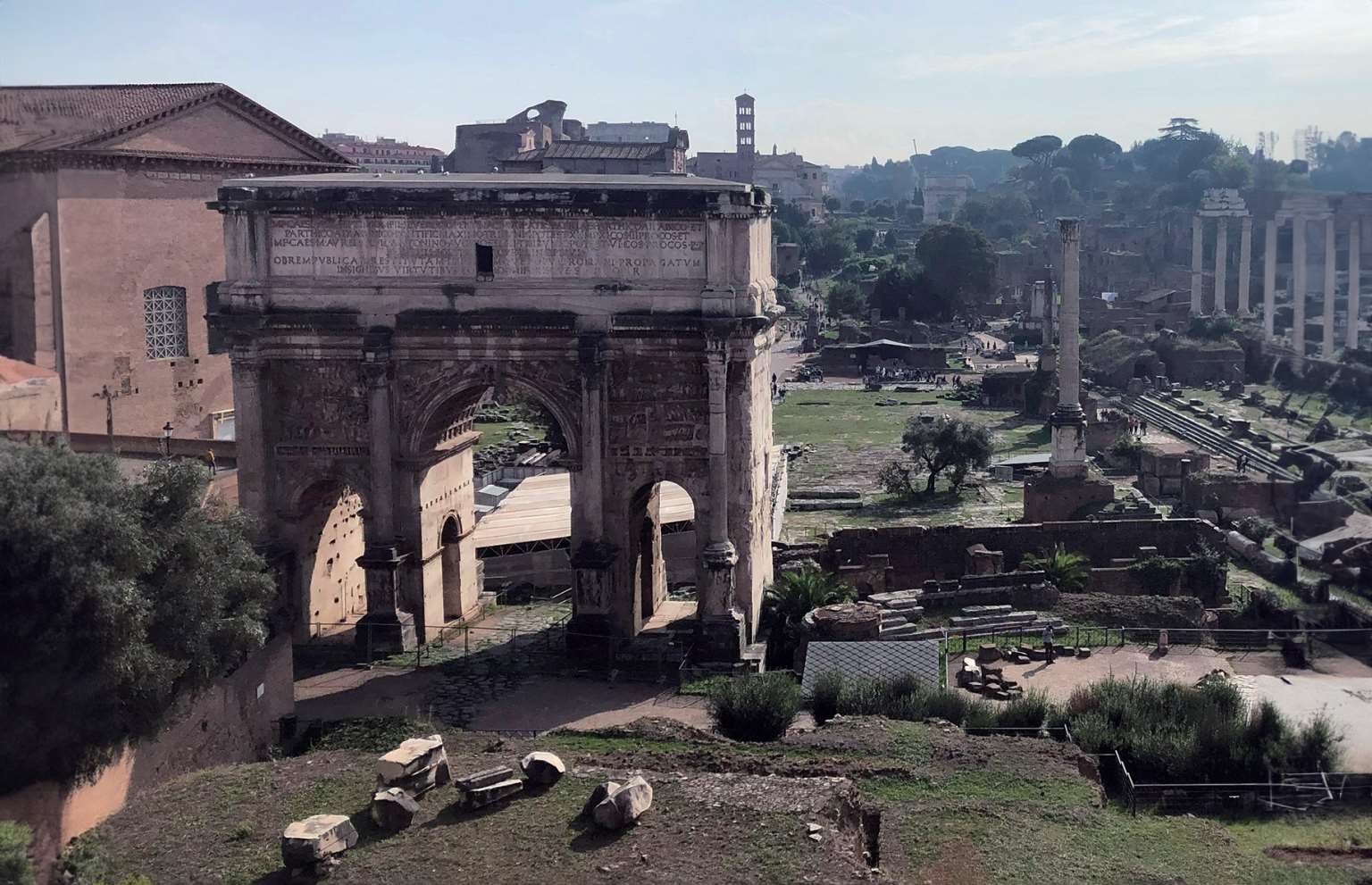

公元199年,依靠军队支持牢牢掌握了罗马政权的塞维鲁为了进一步树立威望,主动率军远征帕提亚。由于此时的帕提亚王国已经处于奄奄一息的终末状态,塞维鲁不费气力就将罗马帝国的东方边界再次拓展到底格里斯河一线。班师回朝之后,踌躇满志的塞维鲁为自己在罗马广场的中心地带修建了一座凯旋门,这就是至今仍然屹立在罗马广场废墟中的塞维鲁凯旋门。此外,他还下令修建一座大浴场,用以取悦人民(公共浴场在罗马被称为“人民的宫殿”,免费供民众使用)。由于这座大浴场到塞维鲁死后才竣工,所以因后任皇帝而改名为卡拉卡拉大浴场,这是罗马市内最大的浴场之一。

多姆娜与塞维鲁王朝

自从与多姆娜结婚之后,塞维鲁无论到哪里都要带上他的爱妻;儿子出生后,他又多次携妻带子御驾亲征。塞维鲁虽然把“非罗马式的”专制统治带到了罗马,但是他却像马可·奥勒留一样非常热爱自己的妻子和家庭,在政治和军事方面也经常虚心听取精明妻子的意见。他的“非罗马式的”统治方式中,或许就掺杂了叙利亚祭司之女多姆娜带来的一些东方文化因素。

公元209年,64岁的塞维鲁再度率兵远征,这一次的军事目标是不列颠北部的苏格兰地区。身体虚弱的塞维鲁之所以不辞鞍马劳顿远征不列颠,一来是为了锻炼已经成年的长子卡拉卡拉,二来则是因为他已经感觉到自己将不久于人世,所以希望像军人一样死于征战之中,而不愿在罗马寿终正寝。公元211年2月4日,塞维鲁在英国的约克停止了呼吸。面对着围绕在病榻前的妻子和两个彼此钩心斗角的儿子,塞维鲁最后的遗言是:“统治国家时,兄弟之间要和睦;不要忘记优待士兵,这是最为重要的事情。”

塞维鲁凯旋门

卡拉卡拉大浴场废墟

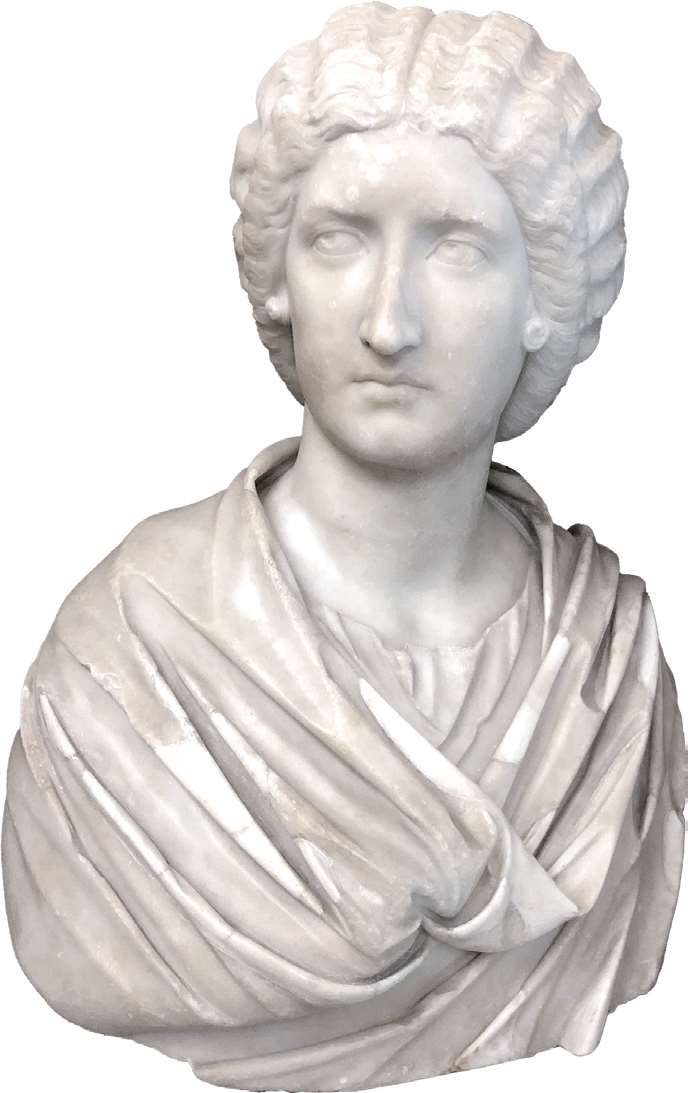

精明强干却教子无方的多姆娜皇后

按照一些史家的说法,在塞维鲁病重之际,卡拉卡拉曾多次策划加速父亲的死亡,以便提前上位。深知儿子本性的多姆娜一直在阻止这种可怕的伦理悲剧的发生,一刻不离地守在奄奄一息的丈夫身旁。这个精明强干的女人虽然多次帮助丈夫排忧解难,但是她却更加宠惯儿子,这种过分的溺爱最终导致了塞维鲁家族的悲剧。此外,强悍的多姆娜也将“牝鸡司晨”的烙印深深地打在了这个王朝的传承之上,乃至于她的妹妹及其女儿都把塞维鲁王朝后来的皇帝们变成了穿线的傀儡。美国学者罗伯特·柯布里克在《罗马人》一书中这样写道:

“在随之而起的内战中,塞普提米乌斯·塞维鲁恢复秩序,建立了一个军事王朝,并成为罗马第一位出身于阿非利加的皇帝。在他获得这些丰功伟业的同时,始终辅佐相伴的是其叙利亚籍的妻子尤利娅·多姆娜。在塞维鲁和他们的儿子卡拉卡拉统治时期,这位皇后获得了之前任何一个罗马妇女都无可比拟的地位和影响力。尤利娅这种传统在其胞妹和外甥女身上得到很好的传承,二者在她死后,继续辅佐幼主,摄政整个帝国,历史上很少有这样一个时期能目睹妇女掌握如此之大的权力。”

在塞维鲁生前,多姆娜扮演了一个精明强干的奥古斯塔(皇后)角色,协助丈夫获取了一次又一次的胜利。但是塞维鲁死后,多姆娜却成为一个悲情人物,她对儿子卡拉卡拉的娇惯和纵容最终酿成了悲惨的家庭伦理恶果。塞维鲁健在之时,就已经看出了两个儿子之间的抵牾,这个注重家庭和睦的皇帝一直到临终前还谆谆教导儿子们要彼此友爱。但是他死后没过多久,一个骇人听闻的家庭悲剧就发生了——残暴的卡拉卡拉把弟弟盖塔杀死在母亲的怀抱中。

罗马第一暴君卡拉卡拉

论起罗马帝国的暴君来,卡利古拉、尼禄、图密善、康茂德个个“可圈可点”,但是与卡拉卡拉相比,未免就有点小巫见大巫。罗马帝国时期留下了一些卡拉卡拉的雕像,从这些雕像中可以看到卡拉卡拉有一副凶神恶煞般的模样,满脸狰狞,目露凶光,一看就是一个暴戾之徒。

凶神恶煞般的卡拉卡拉

卡拉卡拉全名为马可·奥勒留·塞维鲁·安东尼·卡拉卡拉(Marcus Aurelius Severus Antoninus Caracalla,公元186年—公元217年),是塞维鲁和多姆娜在高卢所生,因幼年时喜欢穿戴一种高卢斗篷,因此得名为“卡拉卡拉”,就如同“卡利古拉”得名于小靴子一样。据说卡拉卡拉小时候非常具有仁慈心肠,孝敬父亲,悲悯生民。但是由于经年累月受到父亲身边军人的影响,他长大后开始变得暴戾恣睢,冷血凶残,成为罗马历史上最著名的暴君。

罗马历史学家卡西乌斯·狄奥认为,卡拉卡拉的性格与三个民族有关,但是他丝毫不具备这些民族的优秀品德,却把它们的缺点全部集于一身,这就是高卢(他的出生地)的多变、懦弱和鲁莽,阿非利加(其父亲的故乡)的严酷和残忍,以及叙利亚(其母系血统的所在地)的诡诈。这些恶劣的因素更由于母亲的溺爱和纵容而深深地根植于卡拉卡拉的秉性之中,最终铸成了他的邪奸大恶的品行。早在成为皇帝之前,卡拉卡拉就在母亲的怂恿之下,亲手杀死了自己的岳父——炙手可热的禁军长官普劳提亚努斯。塞维鲁尸骨未寒,卡拉卡拉就对父亲的临终遗言置若罔闻,当着母亲的面公然将作为共治皇帝的弟弟盖塔杀害。有一种说法认为,卡拉卡拉与母亲之间存在着乱伦关系,无论此说是否属实,多姆娜对于卡拉卡拉确实是一向百依百顺。在暴戾的儿子面前,多姆娜完全丧失了在丈夫跟前的精明干练,只能逆来顺受,任其胡作非为。塞维鲁死后,多姆娜曾经多次椎心泣血地央求卡拉卡拉不要伤害自己的骨肉同胞,但是年仅22岁的小儿子盖塔最终还是血肉模糊地死在了她的怀抱中。狄奥在《罗马史》中描写了当时的血腥情景:

“安东尼努斯(卡拉卡拉)诱骗母亲同时召集他们各自单独前往她的寓所,以使他们达成和解。于是盖塔被说服和他一同走进去;但当他们进入之后,一些安东尼努斯事先授意好的百夫长全部冲进来,击倒盖塔,后者见状跑向母亲,拢住她的颈项,紧贴在她的胸前,号啕大喊:‘生养我的妈妈,生养我的妈妈,救命!我要被杀了!’于是,就这样被欺骗的她,眼看着儿子以极其不敬的方式在自己的怀中丧生,宛若在其过世时又回到那个当年曾怀胎孕育他的地方;由于她身上布满了他的鲜血,竟使她未曾意识到自己的手臂受伤。然而,虽然她的儿子年纪轻轻便惨遭如此不幸,她却被禁止为其哀悼或哭泣……这位奥古斯塔,曾经的皇后、现在的皇太后,甚至在私下都不能为如此巨大的不幸而流泪。”

卡拉卡拉杀死弟弟之后,又对盖塔的妻子和众多幕僚斩草除根,据记载,被他以各种莫须有的罪名而杀害的罗马知名男女多达两万人,其中包括罗马大法学家、他父亲的禁军长官帕皮尼安(Papinian)。卡拉卡拉虽然不顾父母的谆谆劝诫而残杀手足同胞,但是他却始终遵从父亲的临终遗言优待士兵。面对国家财政紧缺的状况,卡拉卡拉进行了货币改革,他下令将罗马金币和银币的重量及成色进行缩减,发行更多的货币来缓解财政危机,以便挤出更多的经费来增加军队供给。因此,卡拉卡拉虽然饱受罗马元老院和一般民众的诟病,但是他在军队中却颇得将士们的拥戴。

卡拉卡拉将弟弟盖塔杀死

卡拉卡拉统治罗马帝国不过六年时间,除了凶残暴虐、弑弟欺母和修建卡拉卡拉浴场(塞维鲁时代开工,卡拉卡拉完成)之外,他所做的另一件具有争议的事情就是颁布了给予罗马帝国境内所有自由人以罗马公民权的《安东尼努斯敕令》。公元212年,这位以残暴著称的皇帝却宽宏大度地将罗马公民权给予天下,此举旨在收买人心,增强帝国各地人民对罗马的认同感,加速帝国内部的统一融合。同时代的历史学家狄奥认为,卡拉卡拉的目的是更广泛地敛财,使帝国境内的所有自由人都要承担罗马公民所需缴纳的赋税,从而供养贪得无厌的军队将士,以及有足够的资金修建卡拉卡拉大浴场。但是当代日本学者盐野七生却认为,行省居民成为罗马公民确实需要缴纳公民的直接税(如遗产税等),但是因此而免除了行省税,因此这项法令并没有增加国家的税收。在她看来,卡拉卡拉的这项法令只是出于一个“年轻理想主义者的美好愿望”,即实现罗马帝国所有国民的地位平等,就像他想通过合并罗马宿敌帕提亚来实现天下大同的愿景一样。

长期以来,罗马公民权一直是一种荣耀的权利,象征着一种优越的特权身份。虽然从共和国后期开始,罗马公民权的范围就在不断地扩大,从最初的罗马人,到意大利同盟国的自由人,再到西班牙、希腊乃至高卢的佼佼者,以及某些具有特长的专业人士如教师、医生等,但是对于行省居民来说,罗马公民权始终是一个令人向往的奋斗目标。然而,随着卡拉卡拉把这种优越的权利无区别地赋予罗马帝国境内的所有自由人,罗马公民的身份也就大大地贬值了。从此以后,行省居民与“罗马公民”之间的差别不复存在,罗马公民不再具有优越感和责任感,行省居民想要成为罗马公民的积极性和进取心也荡然无存。于是,整个帝国就在一种懈怠疲沓的惯性中随波逐流,一切创造辉煌的雄心壮志都湮没在得过且过的平庸之中。

卡拉卡拉虽然是一位嗜血的暴君,但是他却对亚历山大大帝极为崇拜,为了重现亚历山大征服东方的丰功伟绩,他于公元214年又一次发动了帕提亚战争。他在进军途中刻意模仿亚历山大,专程去参拜了小亚细亚特洛伊附近的希腊神话中英雄阿喀琉斯的墓地,并且像亚历山大一样和同伴在墓前进行了竞技活动。他也一度访问了埃及的亚历山大,却在那里大开杀戒,屠戮无数。他甚至想效法亚历山大娶波斯公主那样,娶一位帕提亚公主为妻。这种屈辱的想法遭到了元老院和罗马人民的强烈反对——亚历山大是在征服了波斯帝国之后才娶波斯公主为妻的,而卡拉卡拉却要在与帕提亚军队对垒之时娶帕提亚公主为妻。但是卡拉卡拉却仍然一意孤行,从而使得军心涣散,最终招致了杀身之祸。

卡拉卡拉胡作非为,滥杀无辜,导致人人自危。公元217年4月11日,卡拉卡拉在进军帕提亚途中参拜一座太阳神祭坛时(一说在路边方便时),遭到禁军长官马克里努斯(Macrinus)的手下人杀害。马克里努斯之所以要这样做,是因为他已经获悉喜怒无常的皇帝马上就要对他进行清算了。

卡拉卡拉死后,已经忍受了次子身亡之痛的多姆娜——当时她正据守在作为卡拉卡拉远征军大本营的安条克——在万念俱灰中自杀而亡(一说她死于悲伤和病痛),但是她身体中所携带的东方基因却通过妹妹及其女性后裔而影响了塞维鲁王朝的后来命运。

塞维鲁王朝的终结

禁军长官马克里努斯派人杀害了卡拉卡拉之后,谎报信息说皇帝是意外身亡,并在手下将士的推举下在叙利亚前线自立为新皇帝。元老院得知消息后,很快就认可了这个既成事实,这一来是出于元老们对暴君卡拉卡拉的憎恶,二来则是为了避免罗马各地拥兵的军事将领们再度挑起内战。马克里努斯如愿地当上了皇帝,他急于休兵罢战返回罗马,于是就与帕提亚人签订了屈辱性的停战协议,将罗马帝国的东部边界收缩到幼发拉底河一线,此举激起了罗马将士的极大不满。在这种情况下,已故的多姆娜的胞妹尤利娅·麦萨(Julia Maesa)就利用卡拉卡拉与军队的密切关系——卡拉卡拉虽然暴戾凶残,却一直遵从父亲的临终遗言善待军队将士——在叙利亚的罗马军团中进行笼络收买,宣称自己的外孙埃拉伽巴卢斯——麦萨之女索埃米娅斯与罗马元老马凯斯所生——实际上是卡拉卡拉的儿子,应该成为塞维鲁王朝的合法继承人。在军队的支持下,麦萨顺利地将年仅14岁的埃拉伽巴卢斯推上了帝位,让他成为罗马历史上最年轻的皇帝;而仅当了一年多皇帝的马克里努斯则在众叛亲离的情况下被士兵杀死,这位北非摩尔人的后裔从称帝到被杀从来都没有踏入罗马帝国的首都,就如同他在被推上皇帝宝座之前连罗马元老都没有当过一样。

继卡拉卡拉这样的暴君之后,罗马人民又开始面对着一个荒淫变态的东方君主——埃拉伽巴卢斯。这位少年皇帝原名为瓦里乌斯·阿维图斯·巴西安努斯(Varius Avitus Bassianus,公元203年—公元222年),因为从小就被其母推举为叙利亚太阳神埃拉伽巴尔(Sun-God Elagabal)的祭司,因此得名为埃拉伽巴卢斯(Elagabalus)。这位年少的皇帝一直是麦萨手中控制的傀儡,他本人对政治并不感兴趣,而是沉迷于太阳神祭司的角色之中。他在叙利亚被罗马军团推举为皇帝之后,必须前往罗马去接受元老院的认可,这位少年皇帝带着规模庞大的随从、祭司和乐队,花了将近一年半的时间才磨磨蹭蹭地抵达罗马,随行还带来了一块叙利亚太阳神庙中供奉的黑曜石。在埃拉伽巴卢斯本人到达首都之前,他的一幅巨大画像被人先行送到了罗马,画面上那稀奇古怪的东方装束令严肃的元老们感叹不已。爱德华·吉本在《罗马帝国衰亡史》中写道:

“他被画成穿着他那按照米底亚人与腓尼基人宽大飘垂的款式、用丝线与金线织就的祭司的长袍,头上戴着古波斯式高耸的冠冕,数不清的项圈和袖练上都饰满了无价的宝石。他的眉毛被涂得黑黑的,面颊画成一副人工造作的白里透红。深沉的元老们都叹着气,承认罗马在长期经历了自己本国人的严酷的暴政之后,现在终于卑躬屈膝于东方专制的奢靡之前了。”

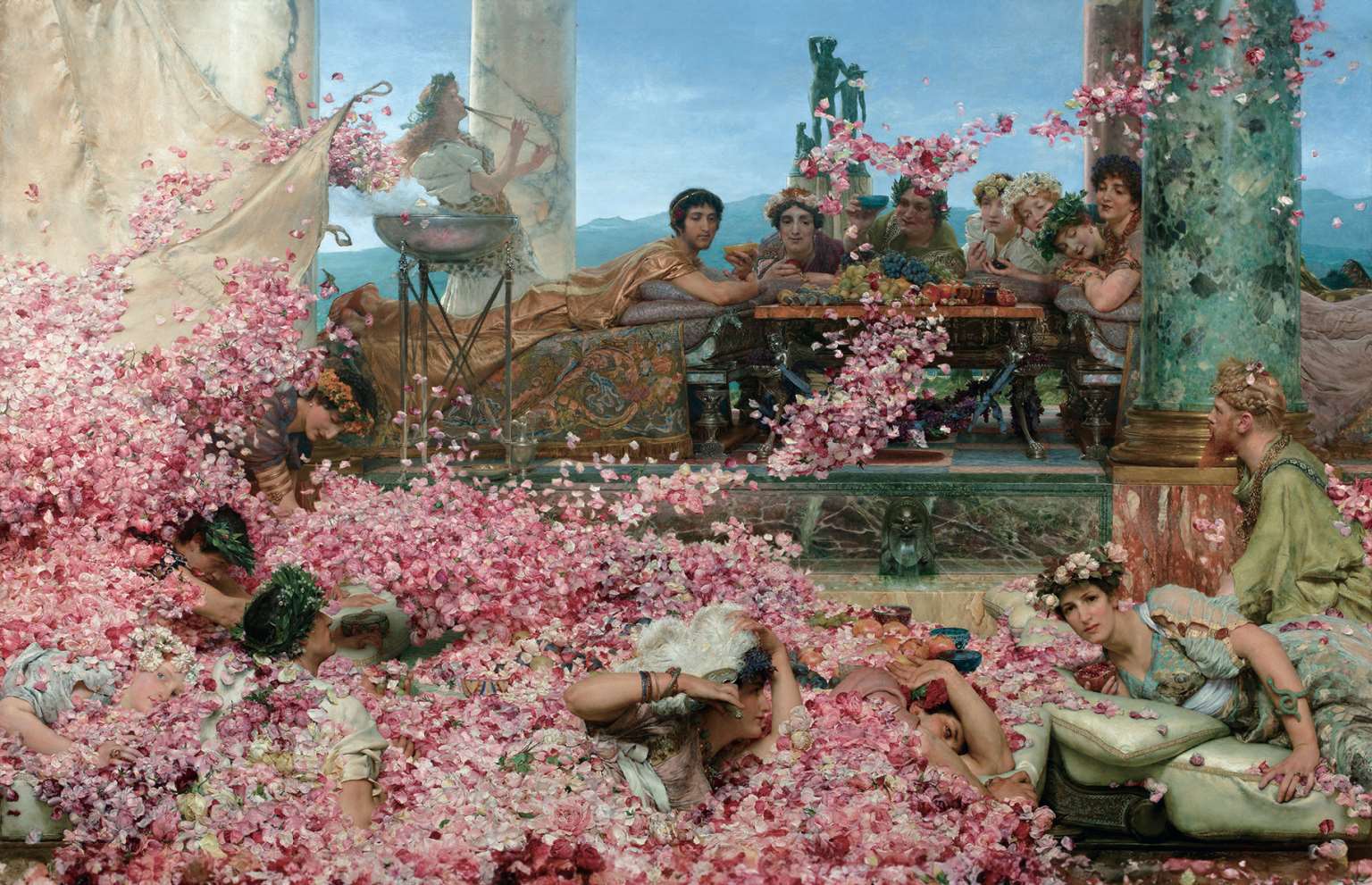

这位叙利亚出身的皇帝不仅装饰怪异,而且行为荒诞,他将政事完全交给外祖母麦萨来处理,自己则一心沉溺于各种荒淫诡谲的活动中。来到罗马之后,埃拉伽巴卢斯下令在帕拉蒂尼山的最高处修建了一座叙利亚太阳神庙,把从东方带来的黑曜石供奉其中,并极力把叙利亚太阳神的地位置于朱庇特、密涅瓦等罗马传统神灵之上;他经常强迫元老和官员们穿上腓尼基人的长袍,和一大群少女一起围着象征太阳神的火焰,伴随音乐跳起各种带有淫荡意味的舞蹈。他强暴了一位维斯塔神庙的贞女,然后又把这位贞女抛弃,这对于一向崇拜圣洁女神维斯塔的罗马人来说是一种极其邪恶的行为。他具有强烈的变性欲望,数次想阉割自己以便专门侍奉太阳神,由于受到身边人的阻止,于是他索性公开扮演了一位金发碧眼的奴隶赛车手希洛克勒斯(Hierocles)的“妻子”,经常以遭受后者的殴打为乐趣;他甚至在夜里跑到妓院里把妓女赶走,然后自己扮成妓女的模样来拉客……种种荒唐行径不胜枚举,令人难以启齿。堂堂的罗马皇帝已经堕落至此!对比起早先那些具有英雄气概的皇帝如屋大维、图拉真等人所开创的辉煌盛世,现在的罗马帝国就如同长满玫瑰一般艳丽的痈疽之躯一样,正在从头至脚开始腐烂。19世纪荷兰新古典主义画家阿尔玛·苔德马在其油画《埃拉伽巴卢斯的玫瑰》中,淋漓尽致地表现了埃拉伽巴卢斯时代的奢靡荒淫。

埃拉伽巴卢斯的荒唐举止不仅令罗马人汗颜,而且也让幕后操纵的麦萨深感失望,她决定抛弃这个无可救药的傀儡,用另一个外孙亚历山大来取而代之。经过一番宫廷内斗(麦萨的两个女儿及两个外孙之间的权力博弈),公元222年3月11日,当了四年皇帝的埃拉伽巴卢斯在一群士兵的嘲弄声中被杀死,尸体被抛入台伯河中,他的母亲索埃米娅斯同时也遭到了杀身之祸。垂帘听政的麦萨与另一个女儿尤利娅·马麦娅(Julia Mamaea)将后者14岁的儿子亚历山大推上了皇帝的宝座。

马可·奥勒留·塞维鲁·亚历山大(Marcus Aurelius Severus Alexander,公元208年—公元235年)与其表兄埃拉伽巴卢斯完全不同,是一位性情温和、谦虚谨慎的皇帝,但他却由于年少难免有些懦弱无能。幕后操纵的麦萨专门为亚历山大找了一位大名鼎鼎的法学家多米提乌斯·乌尔比安(Domitius Ulpianus,公元170年—公元228年)作为首辅,让他在一切场合都陪伴在亚历山大身边,为年轻的皇帝出谋划策。亚历山大生活俭朴,喜爱阅读柏拉图、西塞罗等贤哲的著作,在他的寝室里悬挂着毕达哥拉斯派哲学家阿波洛尼、希腊传说中的竖琴手奥尔弗斯(他也是奥尔弗斯宗教的创始人)、犹太民族的祖先亚伯拉罕,以及基督耶稣的画像。他和其母马麦娅也是明确对仍然受到迫害的基督教表示善意的罗马统治者。然而,或许是由于叙利亚尤利乌斯家族的女性基因过于强大——多姆娜、尤利娅、索埃米娅斯和马麦娅都是这个家族的女系后裔,亚历山大一直到成年之后仍然生活在外祖母和母亲的阴影之下。公元226年老迈的麦萨去世,马麦娅开始大权独揽,宫廷中出现了太后与皇后——亚历山大娶了贵族之女塞丝蒂安为妻——之间的权斗,而懦弱的亚历山大只能听凭母亲的摆弄。内斗的结果是皇太后取胜,亚历山大被迫与妻子离婚并将其流放到北非。正直的乌尔比安由于同情皇后而遭到报复,马麦娅怂恿禁军士兵将其杀害。失去了乌尔比安这个忠诚睿智的肱股之臣以后,亚历山大更是成为母亲手中穿线的傀儡,做任何政治决策都必须经过马麦娅的认同。

阿尔玛·苔德马:《埃拉伽巴卢斯的玫瑰》

在亚历山大统治期间,与罗马帝国对峙了400多年之久的帕提亚王国(公元前247年—公元224年)被新崛起的波斯萨珊王朝取代,这个新王朝的开国之君阿尔达希尔一世(Ardashir I,公元180年—公元240年)还野心勃勃地试图恢复古代波斯帝国的辽阔版图。在罗马,古代亚历山大大帝征服波斯的宏伟事业一直具有强大的感召力,而现在罗马帝国正处于另一位年轻的亚历山大皇帝的统治之下。在这样的情况下,罗马帝国与新的宿敌波斯萨珊帝国之间就必将发生新一轮的较量。公元232年,24岁的亚历山大率领6个罗马军团共约3万名士兵的作战部队远征东方,与波斯萨珊帝国进行了第一次正面碰撞。在战斗中,亚历山大取得了战场上的胜利,却由于监军马麦娅的踌躇和掣肘而坐失了乘胜前进的良机,最后在略占优势的情况下收兵回朝。

善良而懦弱的亚历山大

回到罗马的亚历山大皇帝旋即又投入抵御多瑙河防线的日耳曼人的战斗中,随军出征的马麦娅再一次表现出牝鸡司晨、干预军政的专权秉性,激起了前线士兵的极大不满。公元235年3月,驻扎在美因兹的罗马军团发生了暴乱,一群士兵冲入皇帝的营帐,一边高喊着“未断奶的家伙,去死吧!”,一边把亚历山大和他的母亲马麦娅杀害。延续了42年的塞维鲁王朝也随着这位善良而懦弱的年轻皇帝之死而终结。

“3世纪的危机”与“兵营皇帝”

亚历山大皇帝被杀之后,士兵们推举素有盛名、在科隆担任新兵训练负责人的马克西米努斯(Maximinus)成为新皇帝,但是罗马帝国很快就陷入半个世纪之久的“兵营皇帝”的内乱之中。从公元235年亚历山大之死,到公元284年戴克里先重定乾坤,罗马帝国一共出现了20多位皇帝(奥古斯都)和共治皇帝(恺撒)。其中一些将军因被麾下士兵拥戴而称帝,一直待在自己的军营中,从来没有进入过首都罗马。而且这些皇帝大多数不是被部下谋杀致死,就是自杀而殁。由于这段历程极为纷乱复杂,下面仅仅勾勒一个梗概。

马克西米努斯出身于色雷斯的羊倌之家,身体强壮,勇猛过人,历经军旅生涯,在军队中颇有声望。亚历山大被士兵们杀死之后,多瑙河前线将士就近推举正在科隆训练新兵的马克西米努斯成为新皇帝。远在罗马的元老院虽然对这位出身贫寒、缺乏良好教养的皇帝嗤之以鼻,但是为了防止帝国陷入分裂,表面上也不得不予以认可。深知自己不为元老院待见的马克西米努斯试图通过创建军功来为自己的称帝提供合法性,于是他顾不上返回首都就直接投入征伐日耳曼人的战斗中,并通过战场上的胜利将兵锋推进到多瑙河彼岸的纵深地带。就在此时,北非行省总督戈尔迪安(Gordianus)也在当地民众的推举下自立为帝,并将自己的儿子戈尔迪安二世(Gordianus Ⅱ)确立为共治皇帝。年逾八旬却出身高贵的戈尔迪安很快就得到了罗马元老院的一致拥护,愤怒的马克西米努斯率军直扑罗马,于是两位皇帝之间就展开了新一轮内战。文质彬彬的戈尔迪安绝非久经沙场的马克西米努斯的对手,很快就与儿子双双战败身亡。元老院又匆匆拥立了两位资深政要普皮恩努斯(Pupienus)和巴尔比努斯(Balbinus)成为新皇帝,组织军队前来迎战马克西米努斯。在两军交战前夕,熟睡的马克西米努斯在帐篷中被手下士兵杀死;不久后,普皮恩努斯和巴尔比努斯也被反复无常的军人们杀死。公元238年这一年里,5位皇帝(包括共治皇帝戈尔迪安二世)先后遭遇了杀身之祸。

在这种情况下,元老院将戈尔迪安的孙子推上了皇帝宝座,即戈尔迪安三世(Gordianus III)。这位少年皇帝登基时才刚刚13岁,比当年的埃拉伽巴卢斯和亚历山大还要年轻。在他的统治下(实际上是在元老院的治理下),初定内乱的罗马人民度过了几年和平时光。但是东方边境骚乱再起,波斯萨珊王朝又开始蚕食叙利亚地区。公元244年,年轻的皇帝戈尔迪安三世在率军出征的过程中,被近卫军团长官菲利普唆使士兵杀害。阿拉伯人菲利普向元老院谎称皇帝意外身亡,自己则顺理成章地接过了皇帝的权力。菲利普上台后,急忙与波斯国王沙普尔一世缔结了屈辱性的停战条约,班师回朝。不久以后,又恰逢罗马建城一千年大庆(公元前753年—公元248年),菲利普在罗马主办了盛大的庆祝活动,包括赛车、角斗和各种文艺演出。就在罗马人沉浸在往昔的光荣之中时,北方的日耳曼人再一次发起了大规模的入侵,这次由剽悍的哥特人所主导的侵犯活动比马可·奥勒留时代和塞维鲁王朝时的历次骚扰都要更加猛烈和强劲。对波斯人委曲求全的菲利普皇帝同样怯于亲自迎战威猛的日耳曼人,而是派遣部下德基乌斯(Decius)率军前往。德基乌斯成功地击败了日耳曼人,受到麾下将士的爱戴,被大家在前线拥立为帝。菲利普闻讯后组织军队前来讨逆,却在意大利北部的维罗纳战败身亡。于是罗马帝国再度易主,出生于远潘诺尼亚的德基乌斯登上了皇帝的宝座。

德基乌斯在政治上和军事上都颇具才能,他一面与元老院精诚合作,修复多瑙河沿岸的鹿砦堡寨和军事设施,整顿军纪,积极组织对哥特人进犯的防御;但是另一面,他也开始残酷迫害基督教徒,主要原因是他认为基督教徒对罗马帝国的贬抑影响了罗马人民同仇敌忾的决心。在公元3世纪,信仰一神教和向往耶稣王国的基督教徒往往把罗马帝国比喻为堕落邪恶的巴比伦,这种信念使得人数不断增长的基督徒对罗马帝国充满了仇恨,从而构成了帝国内部的异己力量。自从尼禄皇帝在公元64年首次掀起迫害基督教的活动之后,在长达近两百年的时间里,信奉多神教的罗马统治者们对于基督教徒并没有太多地为难,只要他们不危害国家安全,统治者们对信仰问题一般是不加干预的。但是到了公元250年至公元260年,德基乌斯和瓦勒良(Valerianus)两位皇帝出于保护帝国安全的原因,再次开启了对基督教徒的大迫害。所以在后世的基督教徒眼里,这两位皇帝是与尼禄一样邪恶的统治者。

此时,日耳曼人的威胁已经成为一个日常性的问题,捉襟见肘的罗马帝国不仅要定期向多瑙河对岸的蛮族部落缴纳贡物和贡金(美其名曰“经济援助”),而且随时要提防日耳曼人突如其来的攻袭。公元251年6月,德基乌斯在抗击哥特人的战斗中,与儿子赫伦尼乌斯双双阵亡,他成为罗马帝国第一位死于日耳曼人之手的皇帝。其麾下将领、远米西亚行省总督加卢斯被前线将士推举为继任者,这位新皇帝甫一上位,就与日耳曼人签订了可耻的停战协定——只要日耳曼人退回多瑙河北岸,他便可以答应他们的一切要求。加卢斯的妥协激起了另外两位行省总督埃米利安努斯和瓦勒良的极大不满,他们一方面继续抗击入侵的日耳曼人,另一方面则与皇帝兵戎相见。罗马帝国再一次陷入了诸帝争锋的内乱中,埃米利安努斯首先打败了加卢斯,然后自己又被瓦勒良消灭。瓦勒良最终统一了罗马,成为帝国的新主宰。

反映罗马人抗击日耳曼人的石棺浮雕(居中骑马者即为德基乌斯皇帝之子赫伦尼乌斯)

瓦勒良出身于罗马的古老名门李锡尼乌斯家族,很快就得到了注重身份的元老院的认可。瓦勒良在国内继续推行德基乌斯迫害基督教的政策,著名的教会领袖奚普里安(Cyprien)、奥利金(Origen)等人都是在这一次大迫害中殉道的;对外则再度发起了与波斯萨珊王朝的战争。公元260年,已经70岁高龄的瓦勒良让作为共治皇帝的儿子加里恩努斯(Gallienus)在多瑙河一线防御日耳曼人,自己则御驾亲征,率领7万大军前往东方征讨波斯人。但是在美索不达米亚的一次战斗中,瓦勒良中了波斯人的埋伏而被对方擒获(据说是波斯国王沙普尔一世诱骗瓦勒良前来谈判而生擒了他),从而成为罗马帝国第一位被敌人生擒的皇帝。这件事在罗马人中间引起了极大的震动,让一向以克敌制胜或者杀身成仁为荣的罗马人深感羞耻;但是受到瓦勒良皇帝迫害的基督教徒们却颇为高兴,认为这是上帝对邪恶皇帝的公正惩罚。波斯人更是大受鼓舞,他们把这个值得炫耀的场面永久地保存了下来。在今天伊朗纳克什·鲁斯塔姆(Naqshi Rustam,亦称帝王谷)的岩壁上,人们仍然可以看到一幅浮雕:威风凛凛的沙普尔一世高坐在马上,罗马皇帝瓦勒良单腿跪地向他表示臣服,另一位此前与沙普尔一世签订了屈辱性条约的罗马皇帝菲利普则恭敬地站在一边。这个场面生动而鲜明地表现了罗马帝国在波斯王国面前威风扫地的情景,而且也确实标志着罗马帝国正在不可挽救地走向衰落。

雕刻在波斯帝王谷岩壁上的沙普尔一世与两位卑躬屈膝的罗马皇帝

瓦勒良被俘不久就在波斯人的牢狱中死去,他的儿子加里恩努斯顾不上替父报仇,因为北方的日耳曼人正在对罗马帝国形成更大的威胁。虽然加里恩努斯是一位具有文韬武略的罗马皇帝,但是无奈罗马帝国已是厄运当头,颓势难返。瓦勒良被俘后,沙普尔一世迅速地把兵锋推过了幼发拉底河,叙利亚、亚美尼亚、卡帕多西亚等地相继沦为波斯人的势力范围。在北方,不仅哥特人不断越过多瑙河侵入潘诺尼亚、米西亚等地,法兰克人也开始侵扰莱茵河沿岸,阿勒曼尼人则突破多瑙河与莱茵河之间的日耳曼长城而威胁意大利北部地区,一支支日耳曼民族部落都试图分享罗马帝国这块大肥肉。与此同时,高卢守将波斯图穆斯也树起了独立的高卢王国的大旗,帕尔米拉王国则在东方的叙利亚异军突起。面对着罗马帝国被一分为三——西边是高卢王国、中间是罗马帝国、东边是帕尔米拉王国——的现实状况,无力回天的加里恩努斯皇帝不得不忍辱负重,一面笼络波斯图穆斯来防御莱茵河彼岸的日耳曼人,另一面则借重帕尔米拉王国来遏制波斯人的西进势头。除了上述人祸之外,罗马境内又爆发了鼠疫等传染病,更是雪上加霜。这些灾祸使得殚精竭虑的加里恩努斯疲于应对,焦头烂额,他的统治能力也开始受到部下们的怀疑。公元268年秋,皇帝身边的骑兵队长们发动了政变,加里恩努斯被杀身亡,政变主谋者克劳狄乌斯取而代之,但是这个篡位者只当了不到两年的皇帝就患病身死。克劳狄乌斯身后无嗣,他的弟弟昆提卢斯被元老院选举为皇帝,但是军队却一致推举骑兵总司令奥勒良(Aurelianus)为帝,形同傀儡的元老院只得接受了军队的决定。

诡谲迭出,国运日衰

奥勒良出身于靠近多瑙河的边境地区,其家族早先是“罗马化的蛮族”。奥勒良从年轻时代即加入罗马军队,久经磨炼,在瓦勒良当政时代得到重用,因此他一直对这位沦为波斯人俘虏的皇帝心存感恩之情。奥勒良称帝后,改变了前任皇帝迫害基督教的政策,进行了一些重要的改革,如货币改革等,特别是修建了著名的奥勒良城墙。罗马的第一座城墙是由王政时期的第六位国王塞尔维乌斯在公元前6世纪所建,到了共和国末期,这座残破不堪的城墙被恺撒下令拆除,从此罗马就成为一座不设防的世界之都。而奥勒良时代所修建的罗马第二座城墙全长约19公里,平均高度为6米,厚度为3.5米,拥有18座城门,所围的面积比塞尔维乌斯城墙要大得多,这座城墙至今仍在罗马城内巍然耸立。在外交方面,奥勒良把多瑙河北岸的达西亚放弃给哥特人,将罗马帝国的北方疆界收缩到多瑙河一线。但是他却相继收复了已经脱离帝国版图的东方帕尔米拉王国和西方高卢王国,重整了罗马帝国的河山。公元274年,东征西讨的奥勒良返回罗马,再一次举行了罗马人民久违了的盛大凯旋式。与公元3世纪的其他皇帝相比,奥勒良在内政外交方面都有许多建树,获得了一些荣誉称号,如“手持宝剑的奥勒良”“进军神速的奥勒良”“重建帝国的奥勒良”等。

罗马市内高耸的奥勒良城墙

公元275年,正当雄心勃勃的奥勒良准备为他的知遇恩主瓦勒良报一箭之仇而远征波斯时,他却被自己的秘书和麾下几位将军密谋杀害了。奥勒良之死激起了罗马人民和军队的极大愤慨,凶手们很快就被绳之以法。由于奥勒良没有子嗣和兄弟,在他死后5个月的时间里,帝位一直空缺。几经周折之后,75岁高龄的元老塔西佗——他是公元1世纪著名历史学家塔西佗的后裔——被推上了皇帝的高位。这位德行高尚却缺乏军旅经验的老叟勉为其难地率军前往叙利亚,却由于不堪征途劳顿而卒于军中。元老院于是又推举塔西佗的弟弟弗洛里安努斯继位,但是叙利亚和埃及的军团却拥戴自己的军事统帅普罗布斯为帝。文官资历的弗洛里安努斯很快就被罗马的禁卫军杀害,行伍出身的普罗布斯成为罗马帝国的新皇帝。

普罗布斯上台后极力效法马可·奥勒留的善政,倚重元老院来治理国内事务;他本人则率领军队东征西讨,先后平定了埃及等东方地区的叛乱,击溃了入侵高卢的日耳曼人。除了公元281年秋天回到罗马举行了一个小规模的凯旋式并停留了半年时间之外,这位勤政的皇帝在统治的6年期间基本上都是在战场上或平叛的路途中度过的。然而,常年的内忧外患和频繁战争已经使得军队变得骄横狂暴,士兵弑君之事不断发生。公元282年8月,普罗布斯在多瑙河前线视察时被几个心生不满的士兵杀死,罗马帝国已经陷入了军人实施暴行的乱象之中。

现在推选皇帝之事已经完全成为军队的专利,元老院的意见已经无人在乎。军队高官们一致推举近卫军团长官卡鲁斯为新皇帝。刚刚称帝的卡鲁斯为了振奋军心,重新启动了奥勒良、普罗布斯等皇帝想实施却未能实施的东征波斯的计划。他把两个儿子卡里努斯和努梅里安确立为共治皇帝,让前者负责西方的防御,后者则随同他一起远征波斯。罗马军团一路进展顺利,连战告捷,迅速收复了幼发拉底河与底格里斯河之间的美索不达米亚。公元283年秋季,就在卡鲁斯准备乘胜前进直捣黄龙时,突如其来的沙漠落地雷击中了他的帐篷,皇帝本人当场毙命。如此蹊跷之事似乎也在暗示,罗马帝国气运衰竭,亚历山大大帝征服波斯的壮举永远不可能再被罗马人复制了。

卡鲁斯遭遇不测之后,他的儿子努梅里安很快也神秘地死于行军的马车中,其近卫军长官狄奥克莱斯具有嫌疑,却无法证实。群龙无首的东征军团将狄奥克莱斯拥立为新统帅,征服波斯的宏伟计划也骤然停止,罗马军团准备打道回府。不久以后,负责镇守西方的卡鲁斯长子卡里努斯也被麾下士兵杀害。于是,狄奥克莱斯就成为罗马帝国唯一的皇帝(公元284年)。这位出生于亚得里亚海东岸萨尔马提亚行省的幸运儿给自己改了一个更具罗马特色的名字盖乌斯·奥勒留·瓦列里乌斯·戴克里先,从此结束了半个世纪纷乱不已的帝位之争,开启了长达23年的稳定统治。

从塞维鲁·亚历山大之死到戴克里先称帝的半个世纪时间里(公元235年—公元284年),罗马帝国一共更换了20多位皇帝和共治皇帝,其中统治时间最长的是加里恩努斯,在位15年;其次为瓦勒良,在位7年;其他的皇帝仅为数年甚至数月,而且大多数都是因谋杀或暴毙而亡。罗马帝国的政治舞台上如同走马灯一般地变换着统治者,弑君篡权乃是家常便饭,各种阴谋诡计竞相肆行,罗马帝国已经成为一个充斥着各种肮脏秽行的罪恶渊薮。

共和国末期的罗马政坛尽管冲突激烈,但是政治家和军人们仍然秉承古人的高风亮节,很少使用阴谋龌龊手段。苏拉虽然杀人无数,却快意恩仇,使用阳谋而不弄奸计;马略却由于一度出卖同道的萨图宁,饱受罗马人的诟病。克拉苏尽管富甲天下,却为人仗义,以千金之躯偏要再立军功,不幸殒命疆场。庞培更是秉性高洁,全凭军功立身,对于下三烂手段嗤之以鼻。至于恺撒,更是一生光明磊落,心胸坦荡,对待敌人也宽宏大量,尽管野心勃勃,却从来不使用阴谋诡计。其余罗马政要如小伽图、西塞罗、布鲁图斯、卡西乌斯等人,尽管性情各不相同,却同样不屑于猥琐之行。与具有英雄气概、杀身成仁的安东尼相比,屋大维无疑更擅长刚柔并济,但在其统治的44年间,罗马绝少发生谋杀暗害之事。然而从提必略时代开始,各种邪恶诡诈之事就接二连三。且不论元老重臣时常死于非命,即便是皇帝,寿终正寝者也寥寥无几,不是中毒就是遇刺。到了“五贤帝”时代,不仅经济繁荣,而且政治清明,阴谋之事甚少得闻(仅有哈德良登基之初谋杀前朝重臣等极少事例)。但是自从马可·奥勒留死后,各种暴戾恣睢和阴谋诡计又死灰复燃,而且愈演愈烈。塞维鲁王朝更是把北非的残暴和东方的阴损注入已经每况愈下的罗马帝国躯体之中,使得罪恶行径变本加厉。到了“3世纪的危机”时代,罗马帝国更是蜕变为一个藏污纳垢、乌烟瘴气的政治垃圾堆,积重难返,病入膏肓,奄奄一息地等待着一股巨大的历史力量为其收尸入殓。

继“3世纪的危机”之后出现的戴克里先和君士坦丁重整河山,只不过是这具庞大的腐朽之躯临终之前的回光返照罢了。