第IV节 第三次布匿战争

“迦太基必须毁灭!”

扎马之战是一场决定整个西地中海格局的关键战役,这场战役彻底打垮了迦太基,迦太基人不得不向罗马人求和并签订了极其屈辱的停战条约。虽然罗马人仍然承认迦太基的存在,但是迦太基实际上已经沦为罗马的附庸了。

公元前149年,第三次布匿战争爆发,此时距离公元前201年第二次布匿战争结束,已经过去了半个多世纪的时间。在这段时间里,迦太基虽然失去了广大的海外殖民地,并且解散了海军,老老实实地匍匐在罗马的权威之下,但是迦太基的经济实力仍然非常强大。尽管海外势力的丧失导致了商业受挫,但是北非的土地非常肥沃,迦太基的农业素来也很发达,所以在与罗马签订了和约之后,迦太基从此韬光养晦,不再考虑对外扩张,转而发展内陆的农业生产。经过五十多年的潜心经营,迦太基的农业经济获得了长足的发展,迦太基不仅没有因为战败而走向贫穷,反而变得比战前更加富足。在这种情况下,迦太基又开始悄然崛起,其政治野心也蠢蠢欲动,它虽然不敢公然与罗马对抗来谋求地中海的霸权,却意图制服周边的国家,成为北非地区的霸主。

此时在迦太基的西边,也崛起了一个新的国家——努米底亚。努米底亚原本只是北非地区的一个酋长部落,附属于迦太基,它的骑兵素来具有很强的战斗力,曾经在坎尼之战和扎马之战中先后帮助汉尼拔和大西庇阿取得了战场上的胜利。由于努米底亚骑兵在扎马之战中为罗马人建立了功勋,所以在第二次布匿战争的停战和约中,罗马人迫使迦太基人承认了努米底亚的独立,从此努米底亚就成为一个正式的国家。随着迦太基的重新崛起,面对着在扎马之战中帮助罗马人打败自己的邻国努米底亚,迦太基人欲图还报当年对方背信弃义的一箭之仇。

公元前149年,迦太基擅自出兵威胁努米底亚,努米底亚国王向罗马人请求援助。由于第二次布匿战争的停战和约中明确规定,迦太基和任何国家开战必须首先征得罗马的同意,而现在迦太基未经罗马的允许就向努米底亚开战,因此罗马人就以迦太基人违约为由,再度向迦太基人宣战,由此开启了第三次布匿战争。

事实上,在第三次布匿战争爆发前的几十年间,罗马内部就已经出现了两种截然不同的外交政策。第一种可以被称为“稳健的扩张政策”,代表人物就是第二次布匿战争中的凯旋英雄大西庇阿。虽然大西庇阿在西班牙战争和北非扎马之战中都取得了决定性的胜利,但他却是一个非常冷静和富有理性的政治家,恪守信义和尊重对手,行事谨慎,不尚偏颇。所以他主持签订的第二次布匿战争和约,仍然承认和尊重迦太基的独立,而不是将其赶尽杀绝。大西庇阿奉行的这种政策就是“稳健的扩张政策”,即对于那些被罗马人征服的海外国家,只要它们承认罗马的霸主地位,向罗马俯首称臣,罗马就认可其国家的独立存在,并不需要将对方彻底毁灭。

但是稍后罗马又出现了另一种外交策略,这就是所谓“强硬的扩张政策”,其代表就是著名的保守派元老、监察官马可·波西乌斯·伽图(Marcus Porcius Cato,公元前234年—公元前149年)。在罗马史上为了与其曾孙、恺撒时代的著名元老小伽图相区别,监察官伽图通常被称为老伽图(Cato Maior)。

老伽图原本出身于平民阶层,由于功勋卓著而跻身罗马的权贵行列。老伽图的特点是作风硬朗、道德质朴,主张坚守罗马人传统的价值观念,反对大西庇阿等自由派人士所代表的开放倾向,他因此而成为罗马保守派元老的代表人物(另一位代表人物是老一辈的法比乌斯)。据说老伽图在老年时,身体仍然非常强健,打起仗来一向都是高叫着冲向敌人,仅凭他的呼啸声就能让敌人闻风丧胆。老伽图在言行上素来古朴刻板,一身正气,两袖清风,从来没有沾染过任何萎靡不振和腐化堕落之事。他待人极其严厉,对敌人绝不宽容。在罗马,监察官往往都是由德高望重之人来担任,刚正不阿是其品行的首要之义,在这一点上老伽图堪称典范。普鲁塔克在《希腊罗马名人传》中论及老伽图的一些趣闻逸事,监察官老伽图曾经指责一位元老居然在大白天和妻子接吻,他把这位元老赶出了元老院,并且宣称,自己从来不会在白天亲吻妻子,除非是在打雷的时候。从这件事中可以看出老伽图的思想之保守,他极力抵制希腊的柔靡之风对罗马人的侵蚀,呼吁罗马青年抵制希腊文化的毒害,保持古朴的道德风尚。

与老伽图的泥古不化恰成鲜明对照,大西庇阿是一个心胸开阔的革新者,他非常仰慕希腊文化,因此也对同样具有深厚希腊情结的汉尼拔和迦太基人比较宽容。他认为罗马人应该学习希腊人的文明风范,不断提升自己的文化品位,变革传统陋习。因此,大西庇阿和老伽图分别代表着开放与保守的文化倾向,同时也在推行两种完全不同的外交政策。这两种政策在本质上都是为罗马的对外扩张服务的,但是“稳健的扩张政策”是要把所征服的国度变成罗马的同盟国,仍然承认其独立和自治;而“强硬的扩张政策”则是要彻底消灭敌国,将其变成罗马的海外行省或殖民地,完全纳入罗马人的统治和管理之下。

保守的老伽图与开放的大西庇阿在各自所坚持的外交政策方面发生了明显的分歧和冲突,双方较量的结果是保守派势力占据了上风。大西庇阿在塞琉古战争之后开始受到罗马元老院的多方指控,权势日衰,逐渐淡出政坛。在大西庇阿去世之后,老伽图所代表的“强硬的外交政策”更是在罗马元老院里成为主流,据说老伽图每次在元老院里边发表演讲,无论涉及什么议题,最后都一定要加上一句话:“依我之见,迦太基必须毁灭!”尽管迦太基人在第二次布匿战争中已经投降认输,并与罗马人签订了屈辱性的停战和约,但是老伽图仍然坚持认为:迦太基只要存在一天,对于罗马来说就是一种威胁,罗马要想防止迦太基卷土重来,必须把它彻底毁灭。

大西庇阿去世以后,他的女婿西庇阿·纳西卡(Scipio Nasica)仍然在元老院坚持大西庇阿的稳健路线,并且得到了一批元老的支持。因此,每当老伽图在罗马元老院里强调“迦太基必须毁灭”的时候,西庇阿·纳西卡则会高声回应:“依我之见,迦太基必须继续存在!”由此可见,罗马的这两种针锋相对的外交政策,始终维持着一种强劲的张力。

迦太基的灭亡

公元前149年,迦太基出兵威胁努米底亚,让罗马元老院抓到了迦太基违背条约的把柄,于是罗马再度向迦太基宣战。迦太基元老院得知罗马人又向自己宣战的消息,深感恐慌,马上派出了一个代表团来到罗马元老院进行解释,并且表示愿意无条件撤兵。但是罗马人却不依不饶,尤其是在罗马政坛上风头日盛的“强硬的扩张政策”的鼓动者们,正好抓住了可乘之机,一定要借此把迦太基彻底毁灭方肯罢休。

在这样的情况下,尽管迦太基愿意无条件投降,罗马元老院却仍不断地提出极其苛刻的条件。罗马人首先要求迦太基将300名贵族子弟作为人质送到罗马,就在迦太基人顺从地执行罗马人的命令,把这些人质送往罗马的途中,一支由80000名步兵和4000名骑兵所组成的罗马大军已经在两位执政官的统率下向北非挺进了。当罗马军队在北非重镇乌提卡安营扎寨后,一个惊慌失措的迦太基使团来到罗马军营,卑躬屈膝地乞求罗马人开出免战的条件。罗马执政官塞索里努斯(Censorinus)要求迦太基人完全解除武装,把所有的兵器、铠甲,以及投石器、守城的器械等装备全部上交罗马人,迦太基人再一次不折不扣地遵行了罗马人的命令,解除了国内的所有武装。紧接着,罗马人又下了一份极其霸道的最后通牒:迦太基人必须把迦太基城池毁掉,向非洲内地迁徙15公里,重新建立城市。罗马人的理由是,只有这样做才能从根本上杜绝迦太基人向罗马人复仇的想法,迦太基人也可以从此在新建的家园中安享稼穑之乐,过上与世无争的幸福生活。罗马执政官塞索里努斯傲慢地对迦太基使者宣称:

“消除一切邪念的良方就是遗忘,除非你们掉过头去,不再关注你们的城市和昔日的荣耀,否则你们永远不可能做到遗忘。……你们可以带上祖先的神庙和坟茔前往内地任何自行选择的地方定居,在那里按照你们自己的习惯来生活。只要你们服从我们的统治,迦太基就可以享有自治权。我们认为你们这些人——而不是你们所生活的这片土地——才是迦太基。”

罗马人的这个要求无异于让迦太基人自毁社稷,让这个存在了七八百年的古老国家彻底灭亡。对于这个蛮横要求,手无寸铁的迦太基人宁死也不愿接受,他们只能选择与城池共存亡,拼死一战。

威廉·透纳:《迦太基帝国的衰落》

于是迦太基人开始积极备战,凭借三边靠海的地理位置以及坚固的城墙来进行防御。全体迦太基人同心协力,妇孺老幼一起上阵,所有的公共场所包括神庙都被改造成制造兵器的作坊,贵族与平民并肩携手,奴隶们被释放以充实兵源,大家决心誓死捍卫这座孤城。从公元前149年末开始,罗马人对这座坚固的古城进行了一年多的围攻,始终无法攻破固若金汤的迦太基城池。直到公元前147年,新上任的罗马执政官小西庇阿接管了军队的指挥权,僵持的战局才得以改观。

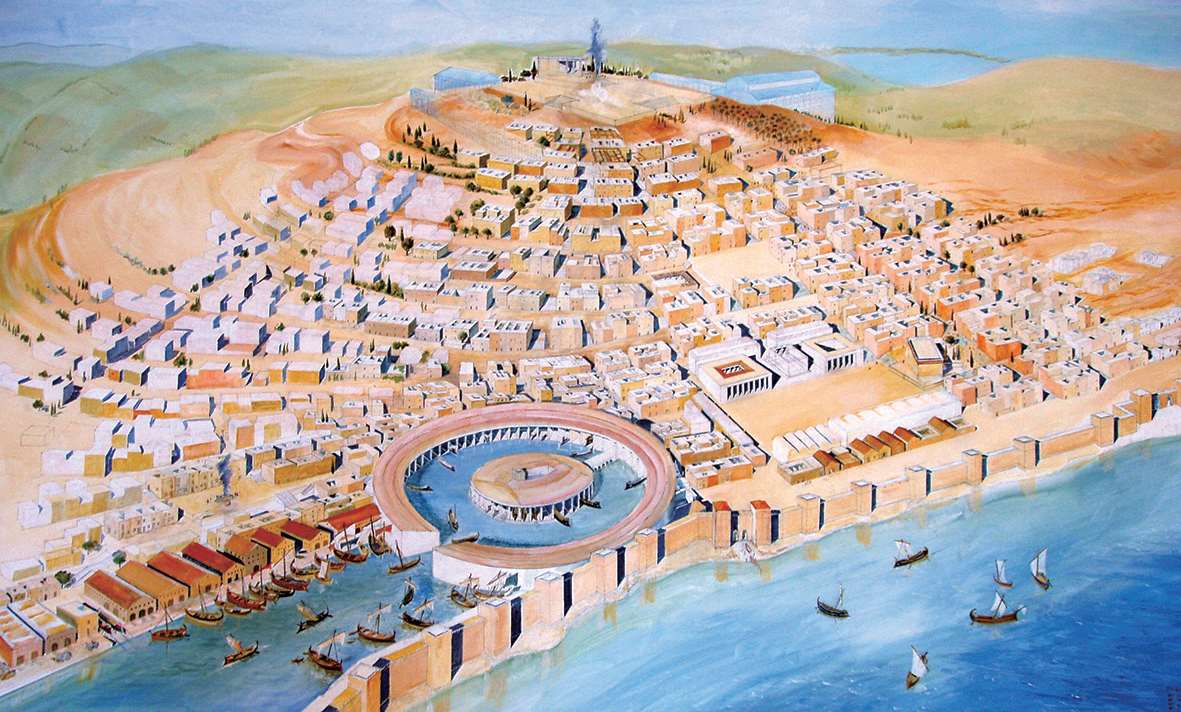

迦太基城全景图

小西庇阿的全名为普布利乌斯·科尔内利乌斯·西庇阿·埃米利安乌斯(Publius Cornelius Scipio Aemilianus,公元前185年—公元前129年),他原本是征服马其顿的罗马大英雄埃米利乌斯·保卢斯之子,因家中子嗣过多、父母无力抚养而被父亲过继给大西庇阿之子,成为西庇阿家族的成员。这位“非洲征服者”大西庇阿的养孙不仅继承了科尔内利乌斯·西庇阿家族的光荣称号,也承袭了大西庇阿的军事天赋,曾经在马其顿战争和西班牙战争中表现出色。公元前147年小西庇阿作为罗马执政官接任围攻迦太基城的军事主帅,他对内整饬军纪,提高军队的战斗力;对外则肃清迦太基的城外据点,截断其粮草来源,围而不攻,陷迦太基城于内乱。小西庇阿还在迦太基海港外的海面上修筑了一座高大的防波堤,不仅阻止了迦太基城的一切海上供应,而且将这座大堤作为进攻迦太基海港的跳板,占据了居高临下的优势地位。

公元前146年春季,小西庇阿对弹尽粮绝的迦太基城进行了最后的总攻,养精蓄锐的罗马士兵很快就攻破了这座困守数年的城池,迦太基的负隅顽抗者遭到了无情的杀戮。血腥的屠城持续了六天时间,迦太基血流成河,生灵涂炭。到了第七天,一个由迦太基元老组成的代表团手持象征和平的神圣橄榄枝来到小西庇阿面前,乞求罗马将军赐给残存的迦太基百姓一条生路。小西庇阿接受了他们的请求,迦太基最后的50000人——主要是妇女和儿童——在罗马士兵的押解下走出了卫城,从此开始了悲惨的奴隶生涯。迦太基的最后一位独裁僭主哈斯德鲁巴跪在小西庇阿脚下摇尾乞怜,他的妻子将两个孩子逐一杀死,然后拥着孩子们的尸体投身于熊熊烈焰之中……

小西庇阿的感慨与历史的报应

小西庇阿攻下了迦太基城之后,遵照元老院的命令一把火将迦太基城焚烧殆尽。胜利了的罗马人仍然觉得不解气,又按照罗马的习俗在迦太基城的废墟上撒了盐,并且诅咒道:“任何人若敢在此地重建城市,必遭天谴!”

当美丽繁华的迦太基古城在升腾的烈焰中焚烧之时,伫立在城外山头观看的罗马统帅小西庇阿身边站着他的家庭老师和幕僚波利比乌斯,这位伟大的希腊历史学家在《通史》中记载了下面的情景:

“(当他下令放火烧毁这座城市时)西庇阿立即转过身来,握住我的手说:‘波利比乌斯啊,这是一个光荣的时刻;但是,我有一种可怕的预感,那就是,我的祖国罗马将来有一天也会遭受同样的命运。’……

“当西庇阿看到这座城市在大火中熊熊燃烧和正惨遭灭顶之灾时,他不禁悲从中来,甚至公然地为敌人潸然泪下。长期以来的思考让他认识到,所有的城邦、民族和王朝都会像我们每一个人那样灭亡;一度非常强大的埃利乌姆(Ilium)城邦(即特洛伊),以及在它们时代最强大的亚述帝国、米底帝国和波斯帝国,以及近来威震天下的马其顿帝国都遭遇了同样的命运,他有意无意地吟诵了这句诗:

‘神圣的特洛伊必有毁灭的一天,

普里阿摩斯和他那持戟挥矛的人民也必有屠戮的一天。’”

(此诗句引自荷马史诗《伊利亚特》,普里阿摩斯乃特洛伊国王。)

当小西庇阿发出上述感慨时,罗马帝国风头正盛、如日中天,但是作为一位具有强烈历史意识的政治家(这一点得益于他的老师波利比乌斯),小西庇阿已经预感到不可一世的罗马帝国也终将会有灰飞烟灭的时候。这种不祥预感连同狄多女王和汉尼拔的恶毒诅咒一起,就像希腊神话中的达摩克利斯之剑一般高悬在罗马帝国的头顶上。征服迦太基开创了罗马帝国的辉煌时代,同时也为罗马大厦的倾覆埋下了隐患。迦太基毁灭之后的100年间,关于在北非土地上建立殖民地以解决意大利失地农民的土地问题的争论愈演愈烈,激化了罗马内部的政治矛盾,加速了共和政制向帝制的转化。到了公元3世纪,北非迦太基的故土上出现了一位罗马皇帝塞维鲁,他把皇权高高地凌驾于元老院之上,强化了军人干政的专制统治。更加具有讽刺意义的是,他修建了一座白色大理石的精美陵墓,重新安葬了汉尼拔的残骸。塞维鲁的儿子卡拉卡拉,更是罗马历史上臭名昭著的暴君,罗马帝国从他的统治时期开始每况愈下。再往后到了公元5世纪,一支侵入北非土地建立王国的日耳曼人——汪达尔人——终于让小西庇阿的预感和狄多女王、汉尼拔的诅咒成为现实——公元455年,以“文化破坏者”而著称的汪达尔人从迦太基出发,渡过地中海来到意大利,对四面楚歌的罗马城进行了长达14天的杀戮掳掠,临走时一把火将辉煌无比的罗马城烧成一片废墟。罗马与迦太基之间的世代深仇以一报还一报的公平结局而告终,迦太基不仅是磨砺罗马刀锋的砥石,也成为促使罗马断命的毒酒。

迦太基遗址

罗马废墟