第II节 罗马的基础设施

罗马的大道

有一句大家耳熟能详的话——“条条大道通罗马”。对于罗马人来说,对外征战固然重要,但是修筑道路也同样不可小觑。罗马人每征服一个新地区,就会把道路修建到那里,从而长治久安地统治广大疆域。盐野七生指出,修筑道路、桥梁等基础设施对于罗马人来说是“人类文明生活必需的大事业”,罗马的高官如执政官、监察官等在当政期间除了要赢取战争胜利之外,最重要的事情就是修筑基础设施。希腊人喜欢建造神庙、竞技场和剧场等用于宗教崇拜和娱乐的公共工程,罗马人则注重修建有利于国计民生的基础设施,尤其以修筑道路和桥梁著称。因此,罗马人被后世称为“基础设施之父”。

由于基础设施的建设是国家的大事业,所以罗马人修建大道、水渠、桥梁等公共工程通常都不由老百姓来承担赋税,而是由监察官、执政官——帝国时期则由皇帝本人——筹集资金来进行修建。政府高官将拟建道路的修筑方案交由元老院讨论批准,然后自筹资金,由未直接参战的军队进行施工,由国家或地方政府负责维护。正因为如此,罗马的许多大道、水渠、桥梁往往都是以监察官、执政官或者皇帝的名字来命名,罗马国家的领导人也正是通过修建这些基础设施而赢得民心,正如他们通过在战场上建立军功来树立威望一样。

共和国时期罗马人修筑的第一条大道叫阿皮亚大道,是由罗马监察官阿皮利乌斯在公元前312年开始主持修建的。阿皮亚大道最初从罗马向南修筑到加普亚,长度为100多公里。后来它又进一步延伸到贝内文托,再从贝内文托穿越南部山区修建到意大利“靴底”的塔兰托,最后通至“靴跟”的港口城市布林迪西,全长为540公里。后来图拉真皇帝又从贝内文托向东南方向修筑了一条经由卡诺莎、巴里至布林迪西的大道,命名为阿皮亚-图拉真大道,从而实现了由贝内文托至布林迪西的双通道。

从罗马往北的第一条大道是公元前220年修建的弗拉米尼亚大道,这条大道通往亚得里亚海滨城市里米尼,全长340公里。到了共和国后期,随着罗马版图向西北方向迅猛扩张,罗马人又以里米尼为起点,继续向西北方向修筑道路,经博洛尼亚、都灵到地中海岸的阿尔、纳博讷,再到西班牙的塔拉戈纳、瓦伦西亚,最后经科尔多瓦一直修到大西洋海岸城市多的斯,全程共长2750公里。

除了阿皮亚大道和弗拉米尼亚大道这两条南北通衢之外,罗马人还先后修建了罗马通往热那亚的奥勒里亚大道、罗马通往佛罗伦萨的卡萨亚大道、罗马通往佩斯卡拉的瓦勒利亚大道等多条道路,将意大利所有的重要城镇都连接起来。在南来北往的罗马大道上,每一罗里都树有里程碑,标示着此地到罗马的距离;每隔一段路程就建有驿站,方便驿差和行客。除了意大利本土之外,罗马人也在新征服的马其顿、希腊、小亚细亚、西亚、埃及和北非地区修建道路。到了帝制时期,全罗马帝国已经形成了一个纵横交错的道路网络体系,罗马城就像心脏一样,源源不断地把政治、经济、军事、文化的血液输往帝国全境。

所有的罗马大道都按照统一的规格来修建,路面的宽度均为10米,中间的车道宽4米,两边的人行道各宽3米。道路在结构上分为4层,分别由小石块、混凝土沙石、小碎石和大石块铺成,路面非常坚固结实。道路两边修有排水沟,其渗水性能很强,即使下滂沱大雨,排水沟也会很快疏通。宽阔的人行道两侧建有供路人休息的石凳和罗马人的祖先墓冢。罗马人认为与先人为伴是一件非常惬意的事情。

人们常常喜欢说“条条大道通罗马”,实际上更精确的说法应该是“条条大道出罗马”,即以罗马为中心,向外辐射出道路网络体系。罗马帝国正是通过四通八达的道路体系来统御四海的。

罗马的阿皮亚大道及路边墓茔

历经数百年的不断修建,帝制时期的罗马大道已经如同血管一般遍布于帝国全境,将环地中海世界联结成一个血脉相通的整体。帝国各地和域外的商品物资通过罗马大道来进行输送交易,任何边陲之地一旦有风吹草动,罗马军团马上就能沿着罗马大道迅速赶往动乱地区,予以弹压和维持统治。罗马人不仅擅长征服,而且善于治理,而治理国家的一个重要手段就是四通八达的罗马道路(另一个重要手段则是规范万邦的法律)。据统计,罗马大道的主干道总长度达8万公里,如果加上作为支道的辅路,共计15万公里。8万公里相当于绕地球两圈的长度,而15万公里差不多可以绕地球4圈。今天发达国家贯通全域的高速公路,就是由串联四方的罗马大道发展而来。

罗马的桥梁和水渠

除了遍布全国的罗马大道之外,罗马帝国全境还建有3000多座桥梁,这些桥梁把被河流隔断的罗马大道连接起来。罗马城建立在台伯河畔,早在王政时期,罗马人就开始在台伯河上修建桥梁,第一座大桥就是公元前620年修建的萨布里休斯大桥。由于年代久远,这座大桥早已不存在了。后来罗马人又在台伯河上修建了10多座大桥,至今仍然在使用的桥梁有:公元前106年修建的米尔维奥大桥、公元前62年修建的法布雷西奥大桥、公元139年修建的埃利乌斯大桥(圣天使大桥)等。

罗马人在后来的扩张过程中,于军事征服的同时也不断地架桥铺路。在治理高卢期间,恺撒就在莱茵河上多次架设木制桥梁,以便进攻河东地区的日耳曼民族。图拉真在征服达西亚期间,又在今天塞尔维亚与罗马尼亚之间的多瑙河上修建了著名的图拉真大桥。这座由建筑大师阿波罗多洛斯设计建造的石墩大桥全长1135米,由20个石制桥墩支撑,桥身形成了一个个拱形结构,既坚固又美观,堪称罗马桥梁建筑史上的典范。

台伯河上古老的法布雷西奥大桥

与罗马大道和桥梁交相辉映,罗马人在基础设施建设方面还以修建水渠而著称。如同罗马大道一样,罗马人也在罗马和行省的一些重要城市修建了许多引水渠,包括高架水渠和地下通道,可以源源不断地把清澈的山泉输送到城市里边供人民享用。罗马这个民族用水特别奢侈,一方面是由于罗马地处欧洲南部,气候比较炎热,对水的需求量较大;还有一个重要原因就是罗马人喜爱洗浴,罗马皇帝为了取悦人民而修建了大量的浴场,用水量因此剧增。对水的巨大需求推动了罗马引水渠建设的发展。

公元前312年,罗马监察官阿庇安在铺设罗马第一条大道的同时,也修建了罗马的第一条引水渠——阿皮亚水道。虽然这条阿皮亚水道全长只有16公里,但是已经足以将罗马城外的山泉引入罗马城,满足罗马人的生活之需。在后来的数百年间,罗马人又陆续修建了多条从城外通向罗马的水道,特别是到了帝制时期,随着罗马浴场的大量出现,罗马水道也相应增加。罗马人所征服的一些城市,也同样修建了工程浩大、蔚为壮观的引水渠,将几十公里甚至上百公里之外的清澈泉水输送到城里来供民众使用。罗马的水道因此与罗马的大道和桥梁一样成为罗马基础设施建筑的经典之作,后世甚至把罗马的水道与埃及的金字塔和希腊的神庙相提并论,作为建筑的典范。从某种意义上说,罗马水道要比埃及金字塔和希腊神庙更为重要,因为它具有金字塔和神庙所不具有的实用性,可以满足广大民众的生活需求。时光荏苒,历史沧桑,至今罗马城和各行省城镇仍然存留着一些饱经风霜却风采犹在的高大引水渠,如罗马的克劳狄乌斯引水渠、法国尼姆的嘉德引水渠、西班牙塞哥维亚和塔拉戈纳的引水渠,以及迦太基(突尼斯)、以色列、土耳其等多地的引水渠。

如果说罗马的条条大道是“出罗马”,那么罗马的所有水道则是“通罗马”,其目的就是把城外山涧中的清泉或地下水引入罗马城供人民饮用或洗浴。罗马人继承并发扬了伊特鲁里亚人和希腊人的工程技术,先后在罗马建造了11条引水渠和近500公里的管道,其中包括430条地下管道。有些引水渠输送的水水质非常好,一直到今天仍然在被罗马人民饮用,如马西亚水道和维哥水道。罗马的水道无论是高架的还是地下的(根据地势的变化而异),其宽度均为2.4米,它们都按照统一的施工标准而建造。古代没有电力和发动机、水泵等机械设备,罗马人完全是按照几何坡度水准差的设计把数十公里甚至上百公里外的清水引入罗马和各个城市。引水渠每隔一段距离就会设置一个净化水池和蓄水池,利用虹吸原理把上游来的水进行净化和蓄存,并输送到下游水道。纵横交错的引水渠把清水从山间输入城市,再通过统一制作的陶制或铅制管道将水分流到街头巷尾的取水处,供私人和公共场所使用。陶制或铅制管道工艺精良,经久耐用,却埋藏了一个隐患——有人认为,罗马帝国人口急剧下降的一个重要原因是慢性铅中毒,这可能与罗马人长期饮用通过铅制管道输送的水有关,但是这种法说并未获得充足的证据。

风采犹存的西班牙塔拉戈纳引水渠

罗马的引水渠不仅把清水源源不断地从郊外输入城市,而且还通过宽阔的下水道把生活废水顺畅地排放到河流和海洋中,从而使得整个水循环系统变得非常完善。生活在公元之交的罗马史学家斯特拉波在其《地理学》一书中写道:“对比于希腊人创建城市时总是特别留意于景观之美、防守之固、海港航运和土地出产……罗马人则把最大的注意力放在道路的平整、用水的供应,以及能将城中污水疏导入台伯河的地下管道。……他们的下水道用石造拱券建成,许多地方都高大得可容满载干草的大车通过。由各条引水道运往城内的水量如此之大,可以说好几条河流皆直通城内,而下水道的输水亦与之相当,因此差不多每座房屋都有水池、水管,而自来水泉亦莫不丰盛涌出。”近代西方的一些大城市特别注重具有排水功能的下水道的建设,例如19世纪的巴黎就已经建有通达宽畅的下水道系统,在维克多·雨果的《悲惨世界》中,信仰崩溃的警长沙威最后就是通过宽大的下水道而投河自杀的。在下水道的建设方面,罗马人也为后世西方社会树立了楷模。

日本学者盐野七生在《罗马人的故事》第10卷中引用了希腊哲学家阿里斯·艾利斯泰迪斯公元143年在罗马发表的一段演讲词,以此来说明罗马人统治世界的奥秘所在:

“荷马曾经说过这样的话:‘地球属于每一个人。’罗马把诗人的这个梦想变成了现实。你们罗马人测量并记录下了纳入你们保护之下的所有土地,你们在河流上架设了桥梁,在平原甚至在山区铺设了大道。无论居住在帝国的何处,完善的设施让人们的往来变得异常容易。为了帝国全域的安全,你们建起了防御体系。为了不同人种、不同民族的人们和谐地生活在一起,你们完善了法律。因为这一切,你们罗马人让罗马公民之外的人们懂得了在有序稳定的社会里生活的重要性。”

罗马的下水道

罗马人不仅制定了治理万邦的法律,而且修筑了四通八达的道路、桥梁和水道。无形的法律和有形的道路,这两样东西是保证罗马帝国得以长治久安的重要因素,也是罗马人对于西方文明的最重要的贡献。

凯旋门与大浴场

罗马人修建了许多水道,他们对水的需求非常大,甚至超过了现代大城市居民的需求。罗马帝国各城市的用水量之所以如此之大,除了生活饮水之外,主要是因为罗马各地都建有许多公共浴场。这些公共浴场都是由皇帝出资修建,供老百姓们享受快乐的休闲场所,被称为“平民的宫殿”。仅在罗马城,著名的公共浴场就有阿格里帕浴场、尼禄浴场、提图斯浴场、图拉真浴场、卡拉卡拉浴场、德基乌斯浴场、戴克里先浴场等。这些占地广阔的大浴场是与高耸挺立的罗马水道并驾齐驱地修建起来的,二者同样具有恢宏的气势,皆为罗马建筑的奇观。

罗马人与希腊人同属于地中海世界的民族,由于气候温暖、环境宜人,这两个民族都热爱户外的公共生活(包括政治生活和文化生活),修建了许多宏伟的公共建筑。但是这两个隔着亚得里亚海背向而立的民族却具有迥然不同的精神气质,这种精神气质上的巨大差异也表现在公共建筑方面。因此,通过希腊人和罗马人的主要公共建筑,可以明显地看出这两个民族的文化分野。

希腊人最主要的公共建筑分别是神庙、竞技场和剧场。神庙是用来敬拜神灵的,竞技场是希腊精英才俊展现身体魅力和高超技能的地方,而剧场则是希腊广大民众接受文化熏陶的重要场所(诚如现代人是在教室里接受文化教养一样,城邦时代的希腊人是在剧场里开启文明教化的)。从以上三大公共建筑中可以看出希腊人的超逸浪漫性情。

而罗马人也相应地建有三大公共建筑:其一为凯旋门,这是为了标榜凯旋将军尤其是皇帝的赫赫军功而建的纪念碑;其二是竞技场,但罗马的竞技场完全不同于希腊的竞技场,希腊竞技场是社会精英一展身手的运动场,而罗马竞技场却是有身份的权贵和公民们欣赏地位卑微的角斗士搏杀猛兽或彼此格斗的血腥场所;其三是大浴场,如果说希腊的剧场是陶冶性灵的文化温床,那么罗马的大浴场就是快乐肉体的欢享胜地。

从希腊和罗马的三大公共建筑的差异中可以看出,希腊人追求卓越的浪漫理想,罗马人推崇现实的物欲享受;一个体现了唯美主义的文化取向,另一个则显示了功利主义的价值追求。罗马人的功利主义既表现为早期开疆拓土的英雄主义,也表现为后来追欢逐乐的纵欲主义;宏伟的凯旋门代表了前者,而宽阔的大浴场则代表了后者。

在罗马的凯旋门和大浴场之间,也可以看出罗马文化精神的蜕化轨迹,即功利主义从崇高典雅的英雄主义向蝇营狗苟的享乐主义的转化。

在共和国时期,罗马元老院和人民在为功勋卓著的将军举行凯旋式时,往往会搭建比较简单的凯旋门以示庆贺,这些临时性的凯旋门一般都难以长期保存。罗马帝国境内留存至今的凯旋门,几乎都是在屋大维统一全国、开创了“罗马统治下的和平”之后才修建的。当屋大维完成了对弗拉米尼亚大道的改造工程之后,他曾经在大道的终点里米尼修建了一座凯旋门。在其统治的晚期,他又在今天法国的奥朗日建造了一座凯旋门,以纪念恺撒当年对高卢的征服,凯旋门上面镌刻着恺撒率领罗马军团与高卢人战斗的激烈场面。此后,但凡在国外征战和国内建设中卓有建树的罗马皇帝都喜欢修建凯旋门来彪炳功勋,因此至今留存的凯旋门均以皇帝之名来命名,如罗马的提图斯凯旋门、塞维鲁凯旋门、君士坦丁凯旋门,以及图拉真在贝内文托建立的图拉真凯旋门等。

希腊人一生中最荣耀的事情就是获得奥林匹亚竞技会的桂冠,罗马人一生中最荣耀的事情则是举行凯旋式,而凯旋门就是凯旋式的一种永恒的凝固形式。巍峨的凯旋门展现了凯旋将军的卓越功勋,激励着罗马人建功立业的英雄情怀。但是自“五贤帝”的黄金时代之后,随着罗马帝国的每况愈下,对外的拓土征战逐渐转变为内部的争权夺利,凯旋门的光彩随之黯淡,大浴场却日益兴盛。继北非出身的塞维鲁皇帝报复性地在罗马广场上建立了雄伟的塞维鲁凯旋门(公元203年)之后,他的儿子卡拉卡拉皇帝在罗马城里建造了宽阔的卡拉卡拉浴场(公元216年竣工)。父子二人所建的这两座迥然相异的宏伟建筑,恰恰意味着罗马文化精神的黯然蜕变。

从建筑规模来看,罗马大浴场是可以与罗马竞技场相媲美的大手笔。根据历史资料,罗马的第一座大浴场应该是屋大维的助手阿格里帕在公元前1世纪末叶所建,毗邻于不久前修建的尤利娅选举会场和罗马万神殿。此后,帝国的一些皇帝都热衷于修建浴场,以至于罗马城里的大浴场遍地开花,与罗马水道竞相发展。如果说凯旋门是用来炫耀皇帝的丰功伟绩,那么大浴场就是为了博取人民的欢心。随着帝国的不断衰落,丰功伟绩已经是花果飘零,但是由皇帝出资修建的大浴场却兴旺发达。

法国奥朗日凯旋门

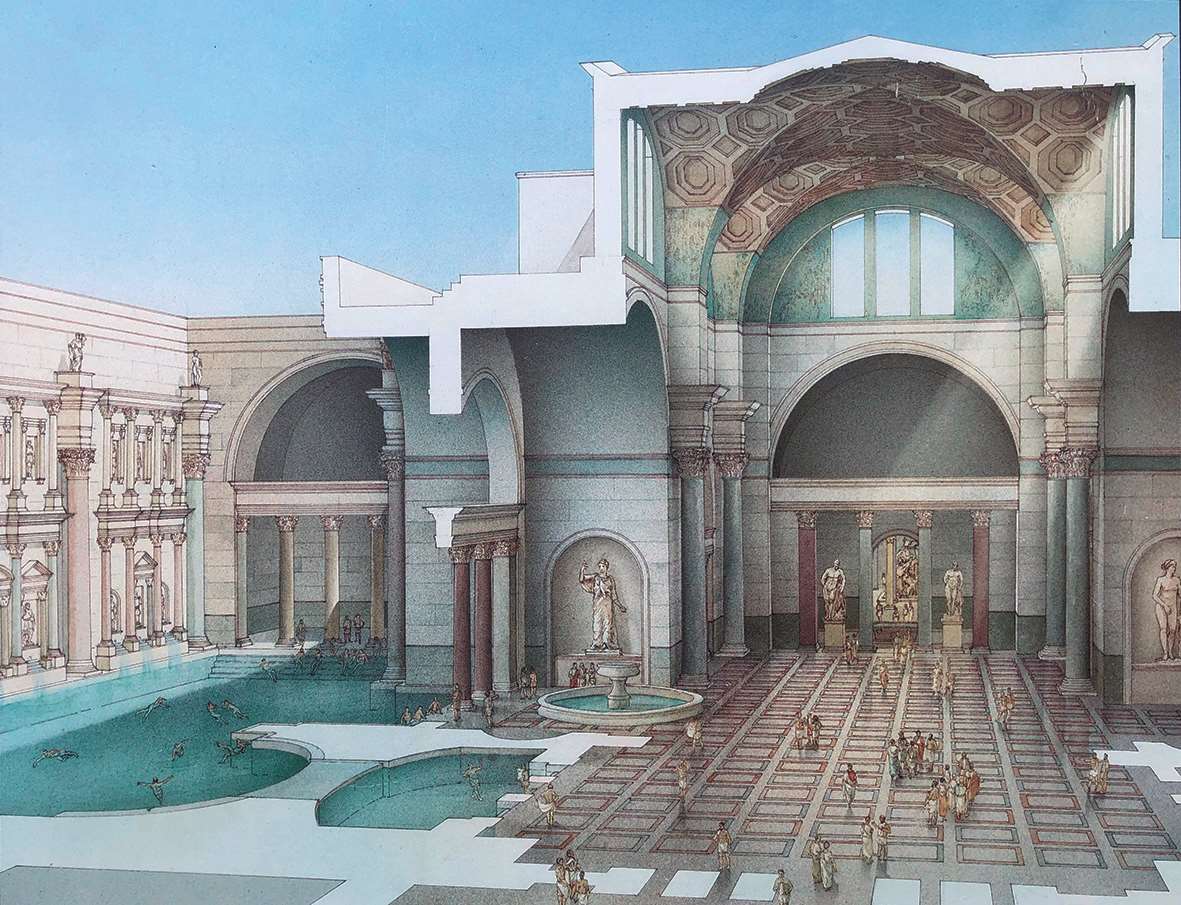

在诸多罗马浴场中,最为壮观的当数公元2世纪的图拉真浴场、公元3世纪的卡拉卡拉浴场和公元4世纪的戴克里先浴场,这些浴场修建得一座比一座精美完善、气势宏大。时至今日,图拉真大浴场已经荡然无存,卡拉卡拉大浴场的废墟风采犹在,戴克里先浴场则被分割成好几个重要建筑,包括今天罗马的共和广场、安杰利圣母教堂、罗马国立博物馆以及部分浴场遗址等。宏伟壮观的大浴场不仅分布在罗马,而且也遍及帝国的各个地区,残留至今的尚有意大利的庞贝浴场、希腊的科林斯浴场、北非的安东尼浴场、英国的巴斯浴场等。有的浴场仍然保存完好,让今人得以遥想当年罗马人洗浴享乐的豪迈场面。罗马人酷爱洗浴,他们每到一处,只要有条件(如温泉、湖泊等),就一定会修建浴场。比如英国的巴斯距离罗马路途遥远,却富有温泉,罗马人征服了该地之后,利用温泉资源修建了浴场,后来逐渐在浴场的基础上形成了城市——得名为“巴斯”(Bath)。

罗马浴场的宏大场面绝非我们现代人可以想象的,其规模气势与罗马竞技场相比也不遑多让,真可谓是惊天地、泣鬼神!以罗马城南的卡拉卡拉大浴场为例,这座距今已有1800多年之久的古代浴场,占地面积为16万平方米,除了巨大的洗浴场所之外,还包括附属的图书馆、健身馆、艺术馆以及休闲庭园。其中的洗浴场所占地约3万平方米,可分为热水浴池、温水浴池和冷水浴池。罗马的浴池一般都采取架空结构,由暖炉中燃烧的炭火把热气输送到浴池下面架空的通道中,烧热浴池底部的石板和池水。罗马人在洗浴方面非常讲究,他们往往先在温水浴池里洗浴,然后进入热水浴池,最后再到冷水浴池中浸泡,使肌肤迅速收缩,从而起到强身健体的作用。卡拉卡拉大浴场可以供2000人同时洗浴,罗马人的浴场规模和洗浴场面堪称前无古人,后无来者。在洗浴享乐(以及宴饮纵情)方面,罗马人也表现出与浴血疆场时同样犷悍豪迈的英雄气概!

保存完好的英国巴斯浴场

卡拉卡拉大浴场废墟局部

卡拉卡拉浴场复原模型剖面图

卡拉卡拉大浴场不仅规模宏大,而且浴场里面充满了精美的装饰物和艺术品,所有的厅堂水榭均是装潢优雅、精雕细琢,其中最著名的艺术品就是今天珍藏在那不勒斯国家考古博物馆中的赫拉克勒斯雕像。这尊高3.2米的巨型雕像的残躯是从文艺复兴时期以来渐次从卡拉卡拉浴场的废墟中发掘出来的,经后世艺术家们的拼接修补,再现了公元3世纪罗马雕塑艺术的巅峰水平,因曾经收藏于罗马教皇的法尔内塞宫而得名为“法尔内塞的赫拉克勒斯”。

到了公元4世纪初,再度实现了帝国统一的戴克里先派人在罗马修建了一座规模更加宏大的浴场,即戴克里先浴场。这座全罗马帝国最大的公共浴场可以供3000人同时洗浴,各种功能设施配套齐全。时至今日,这座宏伟的戴克里先浴场已经被分割成不同的部分——人们一走出罗马市中心火车站,举目所见的开阔的共和广场就是从前戴克里先浴场的拱门,广场对面高耸的巴西利卡式建筑就是文艺复兴时期艺术大师米开朗琪罗在戴克里先浴场的温水浴池和冷水浴池基础上重建的安杰利圣母教堂,教堂后面则是在浴场遗址上修建的罗马国立博物馆和戴克里先浴场博物馆,现今开放供各国游客参观游览。现代游人从共和广场至安杰利圣母教堂,再到罗马国立博物馆和戴克里先浴场博物馆游览一趟,至少需要花费大半天的时间,由此足见当年这座“平民的宫殿”的规模之宏大。

最初的罗马浴场其实是一个综合性的娱乐场所,不仅提供洗浴按摩服务,而且也是汇集体育健身、图书阅读和艺术鉴赏于一体的综合性娱乐休闲场所。早期罗马浴场实行男女混浴,时常会发生一些有伤风化的事情。到了哈德良皇帝统治时期,他下令实行男女分时洗浴的制度,浴场在一天的不同时段分别向男女开放。但是到了罗马帝国后期,男女共浴的风气再度盛行,浴场也逐渐蜕变为风月场所,并公开设置了妓院为洗浴者服务,浴场地面和墙壁上也出现了大量的春宫图和淫荡画面。罗马这个民族在声色犬马方面从来都不避人耳目,他们在酒色情欲上的恣睢放纵与他们在浴血战场上的勇猛残暴是交相辉映的,同样都具有一种坦荡荡、赤裸裸的率真特点。罗马人可以寡廉鲜耻地极尽人欲,但是他们绝不会像中世纪罗马天主教会的神职人员那样道貌岸然,满嘴冠冕堂皇的大道理,背地里干一些偷鸡摸狗的龌龊勾当。从某种意义上可以说,罗马人即使在堕落的时候也带有几分豪迈的英雄气概!

卡拉卡拉大浴场中发掘的赫拉克勒斯巨型雕像

戴克里先浴场复原模型

在戴克里先浴场拱门基础上改建的罗马共和广场

后世有一种说法:辉煌的罗马帝国最终毁于奢靡放荡的罗马浴场。现代医学研究表明,男人长期浸泡在热水中可能会导致生殖能力下降,从而造成了罗马人口的急剧减少,帝国最终在日耳曼民族的入侵之下土崩瓦解。且不论这种说法是否有科学根据,仅就罗马人经年累月地泡在浴场中享受快乐而言,他们必定会形成一种慵倦颓丧的萎靡之风,使早年的英雄主义逐渐销蚀在醉生梦死的放纵之中。法国19世纪学院派画家托马斯·库退尔(Thomas Couture)在《颓废的罗马人》一图中,惟妙惟肖地再现了罗马人放浪形骸的颓靡情景。罗马男女集体淫乱画面的右下角,站立着两个分别身穿红、蓝服装的日耳曼人,他们冷眼相观,因罗马人的恣肆放纵而深感震撼。后来,正是这些野蛮而淳朴的日耳曼人,摧毁了自甘沉沦的罗马帝国。

库退尔:《颓废的罗马人》